Строительные артиллерийские орудия: технические решения и результаты эксплуатации

Автор: Фиговский О.Л., Пенский О.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 2 (45), 2019 года.

Бесплатный доступ

Кратко описаны история эксплуатации артиллерийских орудий, предназначенных для застреливания строительных элементов в грунт, и многофункциональная установка для застреливания анкеров и свай УЗАС-2, приведены фотографии УЗАС-2 при выполнении различного вида строительных работ, сформулированы основные задачи по модернизации откатных артиллерийских орудий для решения задач строительства.

Строительные машины, артиллерийские орудия, сваи, порох, заряд, легкие фундаменты, эксплуатация строительных машин

Короткий адрес: https://sciup.org/147245440

IDR: 147245440 | УДК: 6.62; | DOI: 10.17072/1993-0550-2019-2-55-59

Текст научной статьи Строительные артиллерийские орудия: технические решения и результаты эксплуатации

В настоящее время в Пермском государственном университете и Пермском государственном аграрно-технологическом университете имени академика Д.Н. Прянишникова проводятся активные исследования, связанные с созданием нового класса строительной техники – артиллерийских орудий. Следует отметить, что эти исследования не имеют аналогов в современной технической науке. Ниже приводится краткий обзор российских достижений в создании и эксплуатации строительных пушек, в том числе в промышленности.

Историческая справка

Впервые исследования по использованию энергии пороха для застреливания свай в грунт начали проводиться в Советском Союзе в г. Одессе в конце 1930-х гг. прошлого века. Исследования носили экспериментальный

характер и не предполагали создания математической теории, описывающей внутреннюю и конечную баллистики застреливаемых строительных элементов. Однако по неизвестным для авторов статьи причинам работы в Одессе были прекращены в 1939 г.

В 1956 г. в Соединенных Штатах Америки была разработана артиллерийская система, предназначенная для застреливания анкеров в донный грунт водоемов. Анкеры предназначались для крепления буев, используемых для определения фарватера рек и озер [7]. Для выстрела пушка опускалась на дно водоема, ствол пушки поднимался над поверхностью донного грунта так, чтобы анкер после выстрела полностью выходил из канала ствола, а затем погружался в грунт.

В 1970-х гг. прошлого века в Советском Союзе была разработана строительная артиллерийская система на основе гарпуннокитобойной пушки большой мощности ГКП-БМ. Эта система носила индекс УВА-2 и была предназначена для застреливания анкеров в грунт при креплении нефтетрубопроводов и газотрубопроводов на болотах Западной Сибири для предотвращения всплытия трубопроводов во время эксплуатации [7]. Установка позволяла погружать в грунт короткие анкеры диаметром 0,2 м и массой до 40 кг на глубину до 2 м.

Однако при создании установки УВА-2 инженер В.А. Гагин и его коллеги не применяли в расчетах баллистических теорий. Также ими не была создана универсальная теория, позволяющая рассчитывать и конструировать строительные пушки на базе любых боевых орудий.

Впервые создавать строительные орудия на научной основе начали профессора Пермского политехнического института (Россия) В.А. Романова и М.Ю. Цирульников. Первые результаты научных исследований по общей теории строительных пушек с описанием результатов эксплуатации пушек в нефтепромысловом строительстве были опубликованы группой М.Ю. Цирульникова уже после его смерти в монографии [1]. В этой монографии В.Н. Григорьевым впервые описан способ определения несущей способности строительных элементов, застреленных в грунт средней плотности. В.Н. Григорьев экспериментами показал возможности практического использования боевых пушек для за-стреливания в грунт не только анкеров, но и свай, в том числе железобетонных, на глубину до четырех метров. Он также показал, что несущая способность застреленных свай позво- ляет возводить легкие свайные фундаменты.

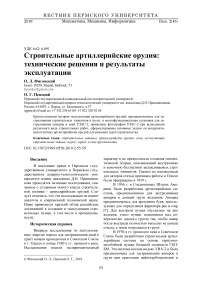

На основе исследований группы М.Ю. Цирульникова была создана установка для застреливания анкеров и свай, носящая индекс УЗАС-2 [9]. Отличительными особенностями установки являлось то, что в качестве погружающего устройства была использована снятая с вооружения в Советской Армии устаревшая крупнокалиберная пушка М-47, а для транспортной платформы использовался устаревший трелевочный трактор ТТ-16.

Приведем технические характеристики УЗАС-2 [1]: длина канала ствола – 2.345 м, вес заряда – 3 н, калибр ствола – 0.170 м, объем каморы – 0.001026 м3, сила пороха – 950000 дж/кг, плотность пороха – 1600 кг/м3, коволюм пороховых газов – 0.98 10-3 м3/кг, полный импульс давления газов во время сгорания пороха ( импульс пороха) – 367000 Па с, вес откатных частей орудия – 36000 н, диаметр головной части строительного элемента – 0.168 м.

В авторском свидетельстве СССР на изобретение [9], полученном М.Ю. Цируль-никовым и членами его группы, с целью уменьшения скорости и величины отката пушки предложено увеличить вес откатных частей застреливающего устройства путем введения массивного противовеса. В частности, для установки УЗАС-2 масса противовеса была выбрана равной 240 кг.

На рис.1 изображена установка УЗАС-2 в положении перед выстрелом.

Рис. 1. Установка УЗАС-2 в положении перед выстрелом

Отличительной особенностью УЗАС-2 является малое дульное давление при выстреле, которое обеспечивает тихий шум при ее работе и возможность использования установки при возведении свайных фундаментов в черте населенных пунктов. Так, при массе заряде 0,308 кг дульное давление равно 1,6 МПа.

Установка УЗАС-2 применялась в производственном объединении "Запсибнеф-тестрой" и производственном объединении "Пермнефть" при обустройстве нефтяных месторождений. Эксплуатация установки в этих структурах позволила снизить себестоимость работ по сравнению с существующими методами в 3-4 раза и увеличить производительность в 5-6 раз. При работе установки использовались устаревшие боевые пороха, подлежащие утилизации. Одна гильза применялась для производства 300 выстрелов. Для застреливания свай в качестве несущих строительных элементов использовались бывшие в употреблении бурильные трубы, ранее направляемые на утилизацию.

Основным недостатком установки стала ее высокая производительность: установка выполняла годовой план за 2–3 месяца, а затем простаивала без работы.

Для облегчения помещения сваи в ствол в одной из модификаций УЗАС-2 использовался манипулятор. Для установки точки наведения выстрела пульт управления был выведен за кабину водителя УЗАС-2. Для предотвращения слишком глубокого проникания трубчатых свай в грунт М.Ю. Цирульников предложил использовать ограничительную тарель, прикрепляемую к застреливаемой свае.

Подобранные с помощью математических моделей параметры заряжания УЗАС-2 обеспечили неразрушение пушки, целостность сваи и отсутствие выброса пламени из ствола орудия во время выстрела.

Таким образом, М.Ю. Цирульниковым и его группой была показана возможность дешевого, нового и эффективного применения устаревшей боевой артиллерийской техники при решении задач строительства.

Установка УЗАС-2 погружала сваи следующим образом: свая вставлялась в ствол, прикреплялась к стволу, вместе со стволом поднималась вверх, и производился выстрел таким образом, что свая сначала выходила из канала ствола, а затем проникала в грунт [1]. Этот способ погружения свай назван свободным застреливанием. Недостатком такого способа погружения свай в грунт является то, что способ исключает возможность застрели-вания длинных свай, так как для свободного застреливания необходимо поднимать артси-стему и прикрепленную к ней сваю на значительную высоту над поверхностью грунта.

Устранить необходимость подъема на большую высоту пушки и сваи позволяет использование способа застреливания, при котором свая перед выстрелом упирается в грунт, а во время выстрела движется в канале ствола и грунте одновременно. Такой способ погружения в грунт назван импульсным вдавливанием [2].

На основе численных экспериментов, выполненных согласно математическим моделям, описанным в работах [1, 2], было показано, что с увеличением массы откатных частей пушки при неизменной массе заряда увеличивается проникание строительного элемента в грунт. Поэтому масса откатных частей УЗАС-2 была искусственно увеличена за счет прикрепления к откатным частям пушки дополнительного груза.

На основе численных экспериментов были подобраны масса заряда, импульс пороха и объем каморы таким образом, чтобы удовлетворить требованиям на максимальное давление в канале ствола, обеспечивающее неразрушение ствола и сваи, на допустимую энергию отката и путь отката снятой с вооружения пушки М-47.

Установка УЗАС-2 была выполнена в многофункциональном варианте. УЗАС-2 была способна застреливать строительные элементы в грунт не только вертикально, но и под любым углом к поверхности грунта, в частности горизонтально. Горизонтальное застреливание строительных элементов применялось при прокалывании насыпей и возвышенностей. Для осуществления горизонтального застреливания труб в насыпи и возвышенности артиллерийская система снималась с направляющих колонн установки УЗАС-2 и устанавливалась на рельсы. Для прокалывания насыпей трубой использовался способ многоимпульсного вдавливания. Для устранения отката пушки применялся штабель из железобетонных плит, который размещался в конце рельсового пути. В результате чего откатывающаяся после выстрела пушка ударялась казенной частью о плиты и прекращала свое движение.

Промышленное использование УЗАС-2 в г. Нефтеюганске (Россия) показало возмож- ность горизонтального прокола возвышенностей шириной 30 м трубами диаметром до 0,63 м. При этом на работу требовалось не более 8 ч [4].

Благодаря малому шуму при выстреле, с помощью установки УЗАС-2 возводились фундаменты при точечном строительстве промышленных корпусов на территории Пермского вагоноремонтного завода в черте г. Перми. При этом сваи застреливались в полуметре от остекленного здания. При погружении свай стекла здания не пострадали.

С помощью установки УЗАС-2 на основе многоимпульсного вдавливания погружались в грунт штампы большого диаметра на глубину до 1,8 м.

Результаты современных исследований строительных пушек

Начиная со второй половины 1990-х гг. исследования по разработке новых конструкций строительных пушек и математических моделей, описывающих их динамику, перенеслись из Пермского политехнического университета в Пермский государственный университет [2, 3, 6–14], а впоследствии – в Пермский государственный аграрнотехнологический университет.

В работе [10] рассмотрены возможности застреливания свай в донный грунт с поверхности водоемов. На основе математических моделей показана невозможность большого проникания в грунт при свободном застрели-вании уже при толщине слоя воды равном 3 м. Это связано с тем, что сила сопротивления воды движению застреливаемой сваи уменьшает скорость вхождения сваи в донный грунт в три раза. Поэтому наиболее эффективным при погружении свай в донный грунт является импульсное вдавливание.

Для обеспечения строго вертикального застреливания свай в донный грунт с поверхности воды, когда на водной поверхности присутствуют волны, было разработано устройство, позволяющее производить выстрел в момент принятия качающимся на волнах стволом строго вертикального положения [6]. Также были построены математические модели, позволяющие определять характеристики понтонов, обеспечивающие их устойчивость при выстреле [10].

Расчетами [2] и экспериментами показано, что единственно возможным способом погружения сваи в донный грунт с поверхно- сти водоемов является импульсное вдавливание, которое обеспечивает, например, при использовании установки УЗАС-2 проникание трубчатой стальной сваи диаметром 0,168 м в донный глинистый грунт на глубину 4 м.

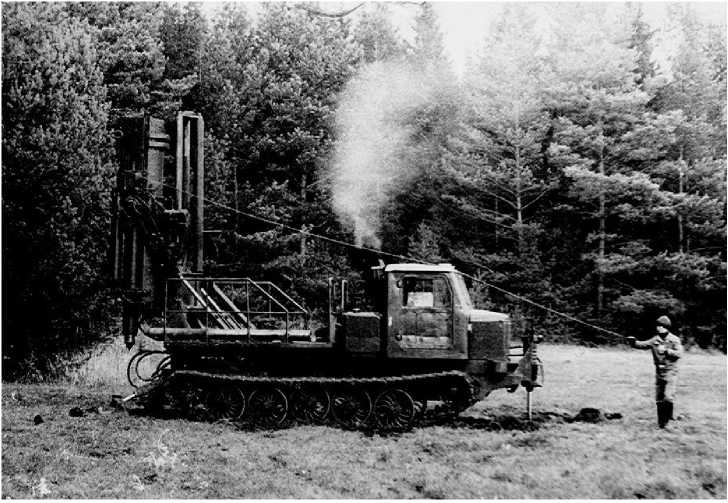

Расчеты, приведенные в работе [2], показывают, что на суше многоимпульсное вдавливание свай из одноствольной строительной артситстемы типа УЗАС-2 не позволяет застреливать сваи в грунты средней плотности на глубину более 6 м. Поэтому предложена многоствольная артиллерийская установка [5, 8], принципиальная схема которой изображена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема многоствольной строительной установки

Работает установка следующим образом. В стволы 1 вставляется фигурный поршень 3 с платформой 2, которая опирается на строительный элемент 4, упирающейся на поверхность грунта 5. Во время выстрела платформа 2 давит на сваю 4, в результате чего свая 4 проникает в грунт 5.

Численные эксперименты, основанные на полученных математических моделях, показывают возможность застреливания свай в глинистый грунт с консистенцией 0,3 на глубину более 30 м.

Выводы

Результаты многолетних исследований по разработке нового класса строительной техники, основанной на энергии пороха, показывают большую эффективность строительных откатных пушек. Это подтверждается, прежде всего, успешным применением одноствольных орудий при обустройстве нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири и возведении легких фундаментов в промышленном строительстве на Урале. Численные эксперименты, проведенные на основе математических моделей многоствольных строительных пушек, позволяют предполагать, что многоствольные пушки при решении задач строительства будут так же эффективны, как и одноствольные орудия.

Список литературы Строительные артиллерийские орудия: технические решения и результаты эксплуатации

- Бартоломей А.А., Григорьев В.Н., Омельчак И.М., Пенский О.Г. Основы импульсной технологии устройства фундаментов. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2002. 175 с.

- Маланин В.В., Остапенко Е.Н., Пенский О.Г., Черников. А.В Принципиальные схемы и математические модели строительных артиллерийских орудий: монография. Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2016. 496 с.

- Маланин В.В., Пенский О.Г., Проничев А.А., Ракко А.Ю. Установка для погружения в грунт строительных элементов. Патент РФ 2348757, 2009.

- Пенский О.Г. Технические решения строительных артиллерийских орудий: монография. Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2018. 124 с.

- Пенский О.Г., Проничев А.А. Многоствольная артиллерийская установка для погружения в грунт строительных элементов // Изобретатель. Минск. 2010. № 10 (130). С. 15-19.

- Пенский О.Г., Чечулин В.Л., Шкарапута А.П. Устройство для отслеживания вертикального положения артиллерийского орудия, находящегося на качающейся платформе. Патент РФ 2387755, 2010.

- Соколов С., Гагин В., Трофимов В. Технология закрепления трубопроводов выстреливаемыми анкерами. РНТС ВНИИОЭНГ. Сер. "Нефтепромысловое строительство", 1976. № 9. 46 с.

- Фиговский О.Л., Пенский О.Г. Математические модели многоствольных строительных артиллерийских орудий // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. М.: РУДН. Т. 14, № 6. 2018. С. 523-532.

- Хабибулин Р.Х., Цирульников М.Ю., Пенский О.Г., Григорьев В.Н., Шафран С.Б., Гвиндяев В.Н. Установка для погружения строительных элементов в грунт. А. с. № 1258105, 1986.

- Chernikov A., Penskii O. Sinking a structural element into the ground from a water-based platform // Russian Engineering Research. 2011. Vol. 31, № 10. P. 945-950.

- Dubravin Y., Pensky O., Zirulnikov I. Artillery Weapons in Construction // Proceedings. International Seminar Scientific-Technical Potential of the Western Urals for conversion of military industrial complex: Perm. Russia. 2001. P. 84-87.

- Malanin V.V., Ostapenko E.N., Penskii O.G. Explosive Pile Drivers // Russian Engineering Research. 2015. Vol. 35, № 9. P. 35-38.

- Malanin V.V., Pensky O.G., Chernikov A.V., Ostapenko E.N. Construction technology on rhe basis of artillery guns // Scientific Israel - Technological Advantages. Vol. 19, № 2. 2017. P. 59-63.

- Pensky O. Engineering Construction Cannons: Theory and Practice // KSCE Journal of Civil Engineering. Seoul. 2013. Vol. 17 (7). P. 1562-1568.