Строматолиты в верхневизейских отложениях разреза «Пача-Ласта» (р. Илыч, Северный Урал)

Автор: Шадрин А.Н., Иванова Р.М., Пономаренко Е.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (348), 2023 года.

Бесплатный доступ

На основе изучения фауны фораминифер карбонатного разреза «Пача-Ласта» (р. Илыч, Северный Урал) достоверно установлен веневский возраст отложений. При литологическом описании разреза среди биокластовых известняков выявлены два горизонта развития строматолитовых образований, нехарактерных для одновозрастных отложений района. Они сложены микритизированными колониями цианобактерий, среди которых определены Ortonella и Girvanella. Данные строматолиты относятся к типу скелетных, которые в силуре и позднем девоне имели определенное палеогеографическое положение и фиксировали окраину карбонатной платформы. Для бассейна р. Илыч предполагается последовательное уменьшение относительного уровня моря после ранневизейской трансгрессии со сменой условий открытой сублиторали (тульско-алексинское время) на условия островного мелководья (михайловско-веневское время). В последних при определенных обстоятельствах могли появляться строматолиты - структурные элементы, нехарактерные для верхневизейских пород района.

Стратиграфия, палеогеография, фораминиферы, строматолиты, визейский ярус, северный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149145198

IDR: 149145198 | УДК: 551.735.1 | DOI: 10.19110/geov.2023.12.2

Текст научной статьи Строматолиты в верхневизейских отложениях разреза «Пача-Ласта» (р. Илыч, Северный Урал)

Верхневизейские карбонатные отложения имеют широкое распространение в бассейне р. Илыч (Северный Урал) и вскрыты в естественных выходах в районе устья руч. Патракарьем-Вомынбож-Ёль (восточные выходы), о-ва Пушта-Ди, р. Ыджыд Анью (центральные выходы) и руч. Изпыред-Вомыншор-Ёль до руч. Лёкиз-Вож) (западные выходы). Они представлены различными биокластовыми и пелитоморфными известняками, известняковыми песчаниками и их доломитизирован-ными и окремненными разностями. Характерной особенностью карбонатных пород является значительное содержание скелетного материала: остатков иглокожих, брахиопод, кораллов, фораминифер, зеленых и красных водорослей, а также более редких гастропод, остракод и пелеципод.

Продукты жизнедеятельности микробных сообществ в верхней части визе бассейна р. Илыч обычно немногочисленны и представлены редкими корочками обрастаний на крупных биокластах и/или частично микритизированными* мелкими скелетными остатками. Такие образования, как строматолиты**, более характерны для вышележащих серпуховских отложений, а в верхневизейских породах они ранее не отмечались.

Разрез «Пача-Ласта» (обн. 62 по В. А. Варсанофьевой (Варсанофьева, 1940)) был описан во время полевых исследований 2015 г., а затем доизучен в 2022 г. Для бассейна верхней Печоры он представляет собой редкий пример появления верхневизейских строматолитов на этом стратиграфическом интервале.

Целью работы является литологическая характеристика строматолитов из разреза «Пача-Ласта», их стратиграфического и палеогеографического положения.

Материал и методы

Материалом для работы послужили образцы пород (127 шт.), отобранные с обн. 62 при исследованиях 2015 и 2022 гг. Первичный анализ состава проводился непосредственно на обнажении путем воздействия на карбонатные породы 10 %-м раствором HCl. Из выборки образцов для литологического исследования было изготовлено 37 шлифов, а для палеонтолого-стратиграфических изысканий из пород, содержащих фораминиферы, — 28 шлифов. Для последующего получения дополнительной информации о составе карбонатов с ними проводили реакцию окрашивания подкисленными (7—10 % HCl) чернилами. Дальнейшее изучение состава и строения пород, а также установление палеонтологических характеристик проводились под поляризационным микроскопом.

Литолого-стратиграфическая характеристика разреза «Пача-Ласта»

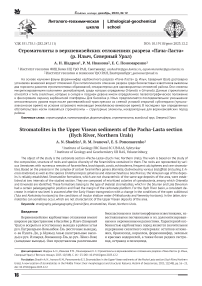

Обнажение 62 находится на правом берегу р. Илыч, в 1.4 км ниже о. Молебен-Ди и в 300 м ниже устья сухого руч. Пача-Шор (рис. 1).

Коренные выходы неприметные, расположены у уреза воды и морфологически практически не выражены в рельефе (максимальная высота выходов составляет 0.7 м при длине обнажения около 70 м). При низком уровне воды некоторые интервалы разреза также можно наблюдать на дне реки. Слои падают моноклинально по азимуту 80—95° под углом 50—55°, наращивание — снизу вверх по реке. Видимая мощность разреза составляет 35.5 м.

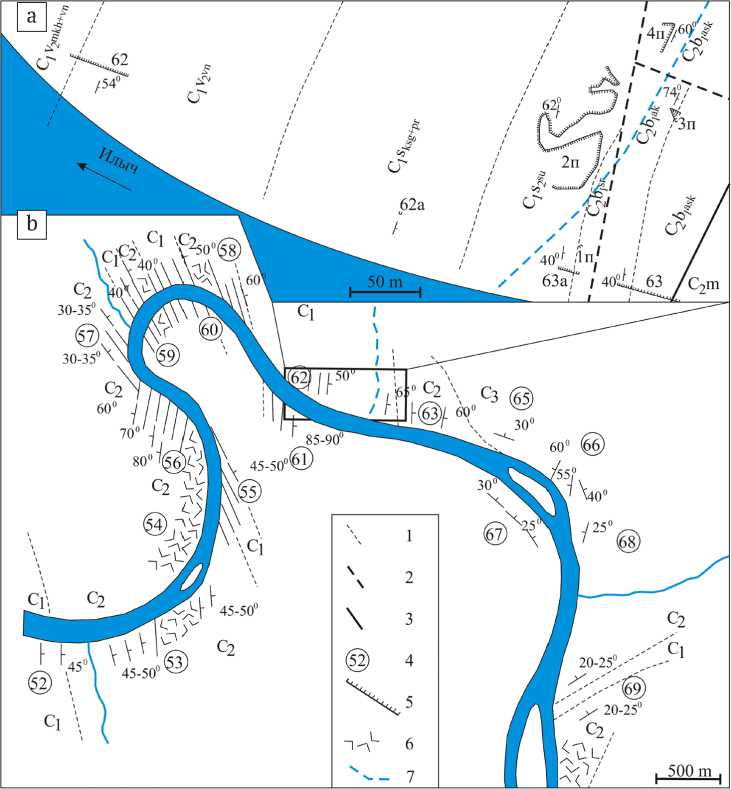

Нижние 14.2 м разреза (рис. 2) представлены разноплитчатыми (плитки 0.2—1.0 м) биокластовыми известняками и биокластовыми известняковыми песчаниками с преимущественно сгустковым цементом. В верхней части появляются известняки кальцисфе-рово-пелитоморфные и сгустково-кальцисферовые. Венчает рассматриваемый интервал слой стромато- литового известняка мощностью 0.5 м. Органогенный материал представлен фрагментами раковин фора-минифер, брахиопод, талломов водорослей, члеников криноидей, колоний табулят, одиночных ругоз и мшанок. Значительно реже встречаются раковины остра-код и гастропод. Иногда кальцисферы составляют 50— 70 % породы. Органогенный материал, как правило, не сортирован по размеру и таксономическим группам, но в некоторых слоях ориентирован по напластованию.

Породы этой части разреза содержат комплекс фо-раминифер Archaesphaera sp., Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Pseudoammodiscus priscus (Raus.), Astero archaediscus ovoides (Raus.), A. baschkiricus*** (Krest. et Theod.), Forschia mikhailovi Dain, F. cf. parvula Raus., Lituotubella magna Raus., L. cf. magna Raus., Endothyra similis magna Raus., E. exilis Raus., E. obsoleta (Raus.), Omphalotis omphalota (Raus. et Reitl.), Omphalotis cf. omphalota (Raus. et Reitl.), Globoendothyra globulus (Eichw.), Globoendothyra sp., Endothyranopsis sp., E . cf. sphaerica (Raus. et Reitl.), Plectogyranopsis convexa (Raus. ) , Pojarkovella sp., Mediocris breviscula (Gan.), Endostaffella decurta Raus., E. parva (Moell.), Cribrospira cf. mira Raus., Bradyina sp. (ex gr. eonautilifor-mis Reitl.), Palaeotextularia sp., P. longiseptata Lip., P. longi-septata fallax Lip., Consobrinella consobrina intermedia (Lip.), Climacammina prisca Lip., C. cf. prisca Raus., Biseriella par-va (N. Tchern.), Globivalvulina kamensis Reitl., Eostaffella postproikensis Vdov., E. ovoidea Brazn. et Pot., E. parastruvei Raus., E. irenae Gan., E. rotunda Durk., Ikensieformis(Eostaffella) ikensis (Viss.), Parastaffella angulata Raus., Pseudoendothyra propinqua Viss. и сообщество зелёных и красных водорослей: Palaeoberesella lahuseni (Moell.), P. issetica R. Ivan., Koninckopora inflata (Koninck), K. cf. inflata (Koninck), Fasciella kizilia R. Ivan.; Ungdarella uralica Masl., Epistacheoides sp., Stacheoides tenius Petryk et Mamet.

По наличию в приведенном выше комплексе фо-раминифер родов Biseriella , Globivalvulina , разнообразных Eostaffella , а также видов Endothyranopsis sphaerica и Asteroarchaediscus baschkiricus предполагается веневский возраст пород пачки.

Выше, после 3-метрового необнаженного интервала (рис. 2), вскрываются разноплитчатые (0.05—1 м) известняки: сгустково-биокластовые, пелитоморфно-био-кластовые, биокластово-кальцисферовые, биокласто-вые со сгустковым цементом и биокластовые песчаники, включающие в средней части слой строматолитового известняка мощностью 0.5 м. Известняки содержат разнообразные ископаемые, представленные остатками фораминифер, брахиопод, кораллов, мшанок, кринои-дей, водорослей, кальцисфер и др. Видимая мощность этого (верхнего) интервала — 18.3 м. Он содержит комплекс фораминифер: Archaeosphaera sp., Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), E. cf. elegans (Raus. et Reitl.), E. minor (Raus.), Archaediscus pauxillus Schlyk., A. karreri fragilis Raus., A. cf. moelleri gigas Raus., Asteroarchaediscus ovoid-es (Raus.), A . baschkiricus (Krest. et Theod.), Neoarchae-discus parvus (Raus.), Forschia parvula Raus., Lituotubella sp., Omphalotis omphalota (Raus. et Reitl.), Globoendothyra cf. globulus (Eichw.), G. globulus (Eichw.), Endothyranopsis sp., E. cf. crassa (Brady), Endostaffella parva (Moell.), Pojarkovella sp., Mediocris breviscula (Gan.), M. mediocris

Рис. 1. Расположение изученного обнажения: a — карта-схема приустьевого участка сухого руч. Пача-Шор, b — геологическая схема среднего течения р. Илыч (Варсанофьева, Раузер-Черноусова, 1960) с добавлениями авторов

Условные обозначения: 1 — границы между стратиграфическими подразделениями; 2 –тектонические нарушения предполагаемые; 3 — тектонические нарушения установленные; 4 — номера обнажений (по В. А. Варсанофьевой, 1940); 5 — изученные обнажения; 6 — известняковые брекчии; 7 — сухое русло руч. Пача-Шор

Fig. 1. Location of the studied outcrop: a — a schematic map of the estuary section of the dry Pacha-Shor creek, b — geological diagram of the middle course of the Ilych River (Varsanofieva, Rauser-Chernousova, 1960) with additions by the authors

Symbols: 1 — boundaries between stratigraphic units; 2 — tectonic disturbances assumed; 3 — tectonic disturbances established; 4 — numbers of outcrops (according to V. A. Varsanofieva (Varsanofieva, 1940)); 5 — studied outcrops; 6 — limestone breccias; 7 — dry streambed Pacha-Shor creek

(Viss.), Bradyina rotula Eichw., Palaeotextularia longisepta-ta Lip., P. longiseptata fallax Lip., Consobrinella consobrina (Lip.), C. consobrina intermedia ( Lip.), Biseriella cf. parva (N. Tchern.), B. minima Reitl., Eostaffella irenae Gan., E. proi-kensis Raus., Ikensieformis ( Eostaffella) tenebrosa Viss., I.( Eostaffella) cf. tenebrosa Viss., E. mosquensis Viss., E. rotunda Durk., E. parastruvei Raus., Parastaffella angulata Raus. и водорослей Kamaena minuta R. Ivan., Kamaenoides antrop-ovi Tchuv., Koninckopora inflata (Koninck), Calcifolium okense Schwetz. et Bir., Fasciella kizilia R. Ivan., Stacheoides ex gr. polytrematoides Brady., S. tenius Petryk et Mamet, Epista-cheoides connorensis Mamet et Rudl.

Для данной пачки также уверенно устанавливается веневский возраст на основании характерных Asteroarchaediscus ( A . ovoides , A . baschkiricus ), многочисленных эоштафелл ( E . irenae , E . parastruvei , E . proi-kensis и др.), по появлению Neoarchaediscus parvus и присутствию зональной формы Eostaffella ikensis tenebrosa .

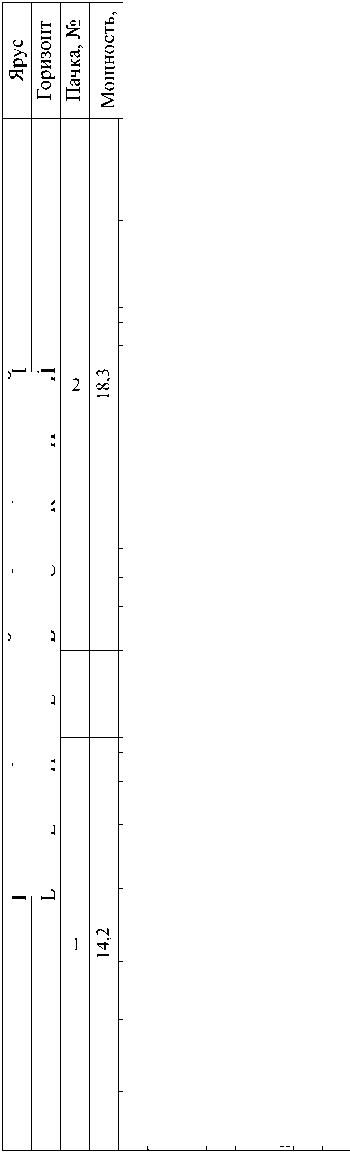

Характеристика строматолитов

Строматолиты отмечаются в средней и верхней частях изученного разреза в слоях мощностью по 0.5 м (рис. 2). Морфологически они представлены мелкими (до 1.5 см) округлыми желвачками (рис. 3, a), а также (в верхней части разреза) более крупными куполовидными (1—4 см в ширину и 0.5—2 см в высоту) или уплощенно-куполовидными (3—5 см в ширину и до 0.5 см в высоту) (рис. 3, b, c) формами.

Строматолиты имеют тонкослоистое строение. Наблюдается до 10 ламин, сложенных микритизиро-ванными колониями цианобактерий (высота 0.4— 1.2 мм, длина 0.5—2.0 мм) и более светлыми слойками, обогащенными биокластовым материалом (0.2— 2 мм) или с узорчатым строением (0.6—0.8 мм). Кроме того, отмечаются пелитоморфные пленки со множеством нитчатых микроструктур (диаметром 0.02— 0.05 мм и длиной до 1.0 мм), а также кальцисферы. При

Рис. 2. Литолого-стратиграфический разрез визейских отложений в обн. 62 «Пача-Ласта» (р. Илыч, Северный Урал)

Условные обозначения: 1 — известняк; 2 — песчаник известняковый; 3 — линза; 4 — слоистость горизонтальная; 5 — слоистость градационная; 6 — кораллы одиночные и колониальные; 7 — брахиоподы, 8 — губки; 9 — микробиальные образования; 10 — кальцисферы; 11 — не обнажено

|

>s |

|

|

К |

s |

|

^ |

|

|

и |

и |

|

« |

PQ |

|

щ |

W |

|

00 |

щ |

|

S |

и |

|

m |

m |

|

щ о |

Литологи |

S; |

|

|

s |

ческая |

Д о |

|

|

колонка |

|||

|

ю |

|||

|

M О |

О |

||

|

3,5 |

1 ^ 1 1 1 |

17 |

|

|

2,5 |

16 |

||

|

0,5 |

H.O. |

15 |

|

|

0,5 |

14 |

||

|

0,8 |

H.O. |

||

|

1 |

|||

|

1 » |

|||

|

1 |

H.O. |

||

|

1,5 |

11 |

||

|

3 |

H.O. |

||

|

0,5 |

1 ^1 |

10 |

|

|

9 |

|||

|

8 |

|||

|

z~x |

|||

|

1,5 |

7 |

||

|

2,2 |

6 |

||

|

O°O I o°o |

|||

|

2,5 |

5 |

||

|

• -1I- • |

|||

|

••• |

|||

|

2 5 |

|||

|

1 |

|||

|

1 #=l |

Fig. 2. Lithological and stratigraphic section of Visean sediments in the outcrop Il 62 «Pacha-Lasta» (Ilych river, Northern Urals)

Symbols: 1 — limestone; 2 — limestone sandstone; 3 — lens; 4 — horizontal layering; 5 — gradation layering; 6 — single and colonial corals; 7 — brachiopods, 8 — sponges; 9 — microbial formations; 10 — calcispheres; 11 — not exposed детальном исследовании среди колоний были установлены кустистые Ortonella (рис. 3, d, e) и, реже, нитчатые Girvanella (рис. 3,f). По своему строению изученные образования в соответствии с классификацией Ридинга (Riding, 2011) можно отнести к типу скелетных строматолитов, которые характеризуются хорошо сохраненными и идентифицируемыми остатками цианобактерий. Такие составляющие изученных строматолитов, как биокластовый материал и кальцисфе-ры, а также пелитоморфный кальцит, имеют строго подчиненное значение.

Пространство между строматолитами заполнено биокластовым материалом с пелитоморфным или спа-ритовым цементом. Биокласты (0.1—0.5 мм) представлены фрагментами раковин фораминифер, брахио-под, талломов водорослей, кальцисфер, остракод (рис. 3, g, h). Вокруг крупного биокластового материала часто отмечаются цианобактериальные обрастания (онколиты) (рис. 3, g). Удлиненный органогенный материал частично расположен по напластованию, обуславливая слаборазличимую слоистую текстуру вмещающих строматолиты пород.

Обсуждение

Условия образования отложений

Преимущественно биокластовый состав пород и разнообразие органических остатков свидетельствуют о накоплении осадков в основном в мелководных открытых нормально-морских условиях. Слои кальцисферовых известняков, по всей видимости, указывают на временное наступление обстановок по-луизолированных бассейнов (по аналогии с палеогеографическим положением верхнефранских кальцис-феровых известняков Южного Тимана (Антошкина и др., 2014; Пономаренко, 2019) и серпуховских отложений Северного Урала (Пономаренко и др., 2015)). С ними же, как правило, ассоциируются и стромато-литовые известняки (Пономаренко, Антоновская, 2015; Пономаренко, 2019; Пономаренко и др., 2015). Такая ассоциация указывает, что изученные строматолиты строились или в условиях полуизолирован-ных бассейнов, или вдоль карбонатных песчаных отмелей окраины платформы.

По данным исследований западных и восточных разрезов на р. Илыч (Варсанофьева, 1940; Муравьев, 1968; Антошкина и др., 2011; Шадрин, 2015; Пономаренко, Иванова, 2017; Шадрин, Сандула, 2018) установлено, что после ранневизейской трансгрессии и увеличения глубины моря в осадочном бассейне господствовали мелководные нормально-морские условия, позволявшие существовать многочисленным и разнообразным животным и растениям. Продукция карбонатов (скелеты организмов и их фрагменты) компенсировала и перекомпенсировала подъем относительного уровня моря. Это, в свою очередь, привело во второй половине визе (преимущественно с михайловского времени) к уменьшению аккомодационного пространства и смене условий открытого моря на обстановки островного мелководья. На отдельных участках бассейна р. Илыч, например как в рассматриваемом районе, уменьшение аккомодационного пространства явилось причиной возникновения к концу визе (веневское время) полуизолированных участков морского

Рис. 3 . Микробиальные образования разреза «Пача-Ласта»:

a — микробиальные желвачки (обр. Ил 62/14(98), шлиф); b — поперечный разрез строматолита (обр. Ил 62/14, пришлифовка); c — строение строматолита (обр. Ил 62/14, шлиф); d, e — Ortonella (обр. Ил 62/10, шлиф); f — Ortonella и Girvanella (обр. Ил 62/10, шлиф); g — фрагмент c, цианобактериальное обрастание фрагмента раковины брахиоподы; h — фрагмент c, биокластовый известняк. Масштабная линейка: 1 см — для b, c; 1 мм — для a, f, g, h; 0.5 мм — для d, e

Fig. 3. Microbial formations of the Pacha-Lasta section:

a — microbial nodules (mod. IL 62/14(98), slot); b — transverse section of stromatolite (mod. IL 62/14, grinding); c — structure of stromatolite (mod. Il 62/14, slot); d, e — Ortonella (mod. Il 62/10, slot); f — Ortonella and Girvanella (mod. Il 62/10, plate); g — fragment c, cyanobacterial fouling of a fragment of a brachiopod shell; h — fragment c, bioclastic limestone. Scale ruler: 1 cm — for b, c;

1 mm — for a, f, g, h; 0.5 mm — for d, e дна и формированию пород со строматолитами, нехарактерными для данного стратиграфического интервала.

Строматолитообразующие организмы

Строматолиты — слоистые микробиальные образования, включающие в себя множество микроструктур (Riding, 2011), которые, по мнению некоторых исследователей, могут являться продуктами тафономических изменений цианобактерий разных стадий (Pratt, 1995; Turner et al., 2000; Пономаренко, 2019). Тем не менее, находки нитчатых Girvanella и кустистых Ortonella (рис. 3, d, e, f) в изученных строматолитах разреза «Пача-Ласта» выявляют первичных их строителей (по крайней мере, часть их). Это позволяет установить их сходство с серпуховскими строматолитами Северного Урала, например из разреза «Уньинская пещера» (обн. У85 на р. Унья; протвинский горизонт), в строении которых тоже принимали участие ортонеллы (Пономаренко и др., 2015).

Проведенный ранее анализ строматолитов и строматолитоподобных образований силура севера Урала (Пономаренко, Матвеев, 2015) и верхнего франа Южного Тимана (Пономаренко, 2019) показал, что строматолиты, состоящие из идентифицируемых цианобактерий (скелетные строматолиты) имеют определенное палеогеографическое положение. Они отмечаются только в рифовых образованиях, расположенных на окраинах карбонатных платформ, в то время как в лагунных отложениях строматолиты имеют тонкозернистую и сгустковую микроструктуры. Таким образом, верхневизейские скелетные строматолиты, вероятно, совместно с карбонатными песчаными отмелями, фиксировали окраину карбонатной платформы.

Строматолиты и эволюция североуральского осадконакопления в средневизейско-серпуховское время

Более ранними исследованиями (Шадрин, 2009; Шадрин, Сандула, 2019, 2020) установлено, что обстановки открытого моря со свободной циркуляцией вод середины визе (тульский и алексинский горизонты) на территории современного бассейна верхней Печоры способствовали высокой скорости водорослевой и ме-тазойной карбонатной продукции, что не благоприятствовало массовому развитию микробных сообществ. Роль последних фактически заключалась только в ми-критизации остатков организмов, что наиболее часто наблюдается в восточных разрезах (Шадрин, 2009; Шадрин, Сандула, 2019, 2020).

К концу визе (михайловский и веневский горизонты) на рассматриваемой территории установились разнообразные условия — от крайнего мелководья с активной гидродинамикой (карбонатные песчаные отмели) до спокойноводных (лагуны). В последних кроме микритизации органогенного детрита микробные сообщества начали формировать маты, которые связывали участки морского дна* (Шадрин, 2009; Шадрин, Сандула, 2018, 2019, 2020), а в отдельных случаях (раз- рез «Пача-Ласта») формировали первые редкие и мелкие строматолиты.

В серпуховское время количество микробиальных образований заметно увеличилось: формируемые ими отдельные онколиты и строматолиты стали чаще встречаться в карбонатных породах бассейна верхней Печоры (Калашников, 2005; Шадрин, Сандула, 2007), а в некоторых случаях — даже формировать слои строматолитовых известняков (Пономаренко и др., 2015).

По всей видимости, в результате эволюции визей-ского и серпуховского палеобассейнов происходило постепенное уменьшение аккомодационного пространства и изменение осадконакопления от типичных открыто-морских рамповых окружений к аккумуляции карбонатов в условиях полуизолированного бассейна с широким развитием микробиальных образований.

Следует отметить, что наиболее широко серпуховские скелетные строматолиты представлены на востоке района, например в разрезе «Уньинская пещера», где они формируют пласты пород мощностью до нескольких метров (Калашников, 2005; Пономаренко и др., 2015). В современном тектоническом плане эта территория относится к центральной подзоне Верхнепечорского поперечного опускания (Юдин, 1983). Разрез «Пача-Ласта» расположен значительно западнее — в пределах центральной части западной подзоны Верхнепечорского поперечного опускания. Учитывая возможность расположения скелетных строматолитов на краю карбонатной платформы, можно сделать вывод о проградации платформы с запада на восток. К сожалению, другие достоверные данные о наличии скелетных строматолитов в разрезах ви-зейского яруса на западе и серпуховского яруса на востоке бассейна верхней Печоры у авторов отсутствуют. По этой причине текущий вопрос следует рассмотреть в будущем при появлении новой объективной информации.

Заключение

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено следующее.

-

1. Верхневизейские породы в разрезе «Пача-Ласта» на р. Илыч кроме типичных открытоморских отложений с разнообразными органическими остатками содержат несколько слоев со строматолитами.

-

2. Установленные комплексы фораминифер достаточно представительны и позволяют достоверно определить веневский возраст изученных отложений.

-

3. Строматолиты имеют вид тонкослоистых мелких округлых желвачков и куполовидных или уплощенно-куполовидных строений. Кроме того, установлено, что в их строении участвовали ясно определяемые под микроскопом остатки цианобактерий ( Ortonella , Girvanella ).

-

4. При рассмотрении палеогеографических обстановок в бассейне р. Илыч предполагается, что здесь

Эти образования относятся к типу скелетных строматолитов, которые в силуре и позднем девоне имели определенное палеогеографическое положение — в составе рифов фиксировали окраину карбонатной платформы. В раннем карбоне они, по всей видимости, отмечали окраину платформы в составе карбонатных песчаных отмелей.

после ранневизейской трансгрессии наблюдалось последовательное уменьшение глубины морского бассейна, что привело к смене условий открытой сублиторали (тульско-алексинское время) на условия островного мелководья (михайловское время). Аналогичные обстановки сохранялись до конца визе. Эти условия послужили основой для появления первых строматолитов на границе полуизолированного бассейна (западнее) и открытого моря (восточнее).

Авторы искренне благодарны А. И. Антошкиной и А. Н. Сандуле (ИГ Коми НЦ РАН, г. Сыктывкар) за консультации и рекомендации при написании работы.

Работа выполнена в рамках темы НИР ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН № ЕГИСУ НИОКТР — 1220406000139 (FUUU-2022-0054) и темы НИР ИГГ УрО РАН, тема № 123011800010-5.

Список литературы Строматолиты в верхневизейских отложениях разреза «Пача-Ласта» (р. Илыч, Северный Урал)

- Антошкина А. И., Салдин В. А., Никулова Н. Ю., Сандула А. Н., Пономаренко Е. С., Шадрин А. Н., Шеболкин Д. Н., Канева Н. А. Осадконакопление в палеозойской истории Североуральского региона: направления исследований, результаты, проблемы и задачи // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы 16 Геол. съезда Республики Коми. Сыктывкар: 2014. Т. 2. С. 233—236.

- Antoshkina A. I., Saldin V. A., Nikulova N. Yu., Sandula A. N., Ponomarenko E. S., Shadrin A. N., Shebolkin D. N., Kaneva N. A. Sedimentation in the Paleozoic history of the North Ural region: research directions, results, problems and tasks. Geology and mineral resources of the European Northeast of Russia. Proc. of the 16th Geological Congress of the Komi Republic. Syktyvkar, 2014, V. 2, pp. 233—236. (in Russian)

- Антошкина А. И., Салдин В. А., Сандула А. Н., Никулова Н. Ю., Пономаренко Е. С., Шеболкин Д. Н., Шадрин А. Н., Канева Н. А. Палеозойское осадконакопление на внешней зоне шельфа пассивной континентальной окраины северо-востока Европейской платформы. Сыктывкар: Геопринт, 2011. 200 с.

- Antoshkina A. I., Saldin V. A., Sandula A. N., Nikulova N. Yu., Ponomarenko E. S., Shebolkin D. N., Shadrin A. N., Kaneva N. A. Paleozoic sedimentation on the outer shelf zone of the passive continental margin of the Northeastern European Platform. Syktyvkar: Geoprint, 2011, 200 pp. (in Russian)

- Варсанофьева В. А. Геологическое строение территории Печорско-Ылычского государственного заповедника // Тр. Печорско-Ылычского гос. заповедника. Вып. 1. М: 1940. С. 5—214.

- Varsanofyeva V. A. Geological structure of the territory of the Pechora-Ylych State Reserve. Proc. Pechora-Ylych State Reserve, Issue 1, Moscow, 1940, pp. 5—214. (in Russian)

- Варсанофьева В. А., Раузер-Черноусова Д. М. К характеристике среднекаменноугольных отложений р. Илыч // Сборник трудов по геологии и палеонтологии. Сыктывкар: Полиграфиздата, 1960. С. 94—126.

- Varsanofyeva V. A., Rauser-Chernousova D. M. To the characteristics of the middle carboniferous deposits of the Ilych river. Collection of works on geology and paleontology. Syktyvkar: Polygraphizdat, 1960, pp. 94—126. (in Russian)

- Калашников Н. В. Экосистемы раннего карбона Европейского Севера России. Екатеринбург: УрО РАН, 2005.

- Kalashnikov N. V. Ecosystems of the Early Carboniferous of the European North of Russia. Yekaterinburg: UB RAS, 2005. (in Russian)

- Муравьев И. С. Карбон Печорского Приуралья. Казань: Изд-во Казанского университета, 1968. 226 с.

- Muravyev I. S. Carbon of the Pechora Urals. Kazan: Kazan University Press, 1968, 226 pp. (in Russian)

- Пономаренко Е. С. Особенности строения микробных образований в системе «риф — лагуна» (на примере верхнедевонского рифового комплекса Седъю, Южный Тиман) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2019. № 8. С. 14—19.

- Ponomarenko E. S. Features of the structure of microbial formations in the «reef–lagoon» system (example of the Upper Devonian reef complex Sedyu, South Timan). Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2019, No. 8, pp. 14—19. (in Russian)

- Пономаренко Е. С., Антоновская Т. В. Верхнедевонские разнофациальные отложения Южного Тимана // Путеводитель полевой экскурсии Всероссийского литологического совещания «Геология рифов» 10—14 июня 2015 г. Сыктывкар: Геопринт, 2015. 35 с.

- Ponomarenko E. S., Antonovskaya T. V. Upper Devonian different facies deposits of the Southern Timan. Field tour guide of the All-Russian Lithological Meeting «Reef Geology» June 10—14, 2015 Syktyvkar: Geoprint, 2015, 35 pp. (in Russian)

- Пономаренко Е. С., Иванова Р. М., Сандула А. Н. Первые находки Kamaena (Chlorophyta) в серпуховских отложениях (разрез «Уньинская Пещера», Северный Урал) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2015. № 7. С. 3—8.

- Ponomarenko E. S., Ivanova R. M., Sandula A. N. The first finds of Kamaena (Chlorophyta) in Serpukhov deposits (section «Uninskaya сave», Northern Urals). Vestnik of IG Komi SC UB RAS, 2015, No. 7, pp. 3—8. (in Russian)

- Пономаренко Е. С., Иванова Р. М. Литология и стратиграфия верхнесерпуховско-нижнебашкирских отложений в разрезе Пача-шор (р. Илыч, Северный Урал) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 7. С. 28—37.

- Ponomarenko E. S., Ivanova R. M. Lithology and stratigraphy of the Upper Serpukhovian-Lower Bashkirian deposits at the Pacha-shor section (Ilych River, Northern Urals). Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2017, No. 7, pp. 28—37. (in Russian)

- Пономаренко Е. С., Матвеев В. А. Микроструктуры некоторых строматолитов и их влияние на морские бентосные сообщества палеозоя Восточно-Европейской платформы // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Информ. материалы 24 науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2015. С. 11—17.

- Ponomarenko E. S., Matveev V. A. Microstructures of some stromatolites and their influence on marine benthic communities of the Paleozoic of the East European Platform. Structure, substance, history of the lithosphere of the Timan-North Ural segment. Proc. of the 24th scientific conference. Syktyvkar: Geoprint, 2015, pp. 11—17. (in Russian)

- Шадрин А. Н. Визейские карбонатные отложения нижнего течения р. Б. Шежим (Северный Урал) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Информ. материалы 18 науч. конф. Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2009. С. 198—199.

- Shadrin A. N. Visean carbonate sediments of the lower reaches of the Bol'shoj Shezhim river (Northern Urals). Structure, substance, history of the lithosphere of the Timan-North Ural segment. Inform. Proc. of the 18th Scientific Conference of the Institute of Geology of Komi SC UB RAS. Syktyvkar: Geoprint, 2009, pp. 198—199. (in Russian)

- Шадрин А. Н. Верхневизейские отложения р. Илыч (нижний карбон, Северный Урал) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Информ. материалы 24 науч. конф. Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2015. С. 166—169.

- Shadrin A. N. Upper Visean deposits of the Ilych river (lower Carboniferous, Northern Urals). Structure, substance, history of the lithosphere of the Timan-North Ural segment. Inform. Proc. of the 24th Scientific Conference of the Institute of Geology of Komi SC UB RAS. Syktyvkar: Geoprint, 2015, pp. 166—169. (in Russian)

- Шадрин А. Н., Сандула А. Н. Строение визейско-серпуховских отложений восточной полосы выходов бассейна р. Илыч // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Информ. материалы 16 науч. конф. Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2007. С. 221—224.

- Shadrin A. N., Sandula A. N. Structure of the Visean-Serpukhov deposits of the eastern band of the Ilych river basin outlets. Structure, substance, history of the lithosphere of the Timan-North Ural segment. Inform. Proc. of the 16th Scientific Conference of the Institute of Geology of Komi SC UB RAS. Syktyvkar: Geoprint, 2007, pp. 221—224. (in Russian)

- Шадрин А. Н., Сандула А. Н. Визейские карбонатные отложения в бассейне р. Илыч (Северный Урал): литология, изотопия, эволюция осадконакопления // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 5. С. 13—21.

- Shadrin A. N., Sandula A. N. Visean carbonate deposits in the Ilych River basin (Northern Urals): lithology, isotopy, evolution of sedimentation. Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2018, No. 5, pp. 13—21. (in Russian)

- Шадрин А. Н., Сандула А. Н. Строение разреза нижнекаменноугольных отложений известнякового типа в бассейне р. Унья (Северный Урал) // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы 17 Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар: Геопринт, 2019. Т. 2. С. 233—235.

- Shadrin A. N., Sandula A. N. Structure of the section of lower carboniferous limestone deposits in the basin of the Unya River (Northern Urals). Geology and mineral resources of the European North-East of Russia. Proc. Of the 17th Geological Congress of the Komi Republic. Syktyvkar: Geoprint, 2019, V. 2, pp. 233—235. (in Russian)

- Шадрин А. Н., Сандула А. Н. Литогенетические особенности верхневизейских отложений известнякового типа верхней Печоры (Северный Урал) // От анализа вещества — к бассейновому анализу: Материалы 13 Уральского литологического совещания. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2020. С. 298—300.

- Shadrin A. N., Sandula A. N. Lithogenetic features of the Upper Visean limestone deposits of the Upper Pechora (Northern Urals). From substance analysis to basin analysis. Proc. of the 13th Ural Lithological Meeting. Yekaterinburg: IGG UB RAS, 2020, pp. 298—300. (in Russian)

- Юдин В. В. Варисциды Северного Урала. Л.: Наука, 1983. 173 с.

- Yudin V. V. Variscids of the Northern Urals. Leningrad: Nauka, 1983, 173 pp. (in Russian)

- Pratt B. R. The origin, biota and evolution of deep-water mudmounds. In: Carbonate Mud Mounds. Their origin and evolution. (Ed. by C. L. V. Monty, D. W. J. Bosence, P. H. Bridges, B. R. Pratt). Spec. Publ. Int. Assoc. Sedim., 1995. V. 23. P. 49—123.

- Riding, R. Classification of microbial carbonates. In Riding, R., (ed.), Calcareous algae and stromatolites. Berlin: Springer-Verlag, 1991. Р. 21—51.

- Riding R. Microbialites, stromatolites and trombolites. Encyclopedia of Geobiology. J. Reitner, V. Thiel (eds). Encyclopedia of Earth Science Series. Springer, Heidelberg, 2011. P. 635—654.

- Turner E. C., James N. P., Narbonne G. M. Taphonomic Control on Microstructure in Early Neoproterozoic Reefal Stromatolites and Thrombolites. Palaios, 2000. V. 15. P. 87—111.