Структура аутоагрессивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы в Красноярском крае

Автор: Коробицина Татьяна Валерьевна, Березовская Марина Альбертовна, Находкин Евгений Григорьевич

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения

Статья в выпуске: 4 (25), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется структура аутоагрессивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Красноярском крае за период 2012-2014 годы. Изучены криминологические особенности пенитенциарной популяции, мотивы и формы аутоагрессии, структура психической патологии аутоагрессантов.

Аутоагрессия, суицид, пенитенциарные условия

Короткий адрес: https://sciup.org/140196518

IDR: 140196518 | УДК: 343.9:343.81

Текст научной статьи Структура аутоагрессивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы в Красноярском крае

В последнее пятилетие в России уголовно-исполнительная система претерпела существенные изменения в соответствии с концепцией ее развития [1], предполагающей среди прочего полноценное развертывание сил и средств психологической службы, оказание психиатричес- кой помощи, направленные в том числе и на решение проблемы аутоагрессивного поведения лиц, лишенных свободы. Исследователями отмечается, что среди представителей спецконтингента аутоагрессивное поведение, как имеющее целью лишение себя жизни, так и без цели самоубийства, распространено в пенитенциарных учреждениях повсеместно: в следственных изоляторах, тюрьмах, колониях и воспитательных центрах. [2; 3; 4]

В ходе исследования и подготовки статьи проведена оценка распространенности фактов аутоагрессивного поведения лиц, подвергнутых социальной изоляции в исправительных учреждениях Красноярского края, изучена официальная информация о случаях аутоагрессивного поведения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, проанализирована деятельность их сотрудников по профилактике аутоагрессии, в том числе по оценке риска суицидального поведения.

Одним из критериев, определяющих адаптационные способности личности и непосредственно влияющих на формирование аутоагрессивного поведения, наряду с социальным статусом (наличие детей, родителей и уровень коммуникации с ними; уровень конформности в социальной группе до осуждения) является криминальный опыт. Характеризуя криминальную субкультуру лиц, отбывающих наказание на территории Красноярского края, необходимо отметить следующее. В 42 пенитенциарных учреждениях края при некотором снижении общего количества содержащихся лиц, с 25780 в 2012 г. до 23659 в 2015 г., распределение по месту содержания и составам преступления не претерпевало су- щественных изменений: значительная часть осужденных отбывают наказание за преступления против жизни и здоровья (убийства – 30-32%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 6-7%), преступления против собственности (кража – 1617%, разбой – 7-8%, грабеж – 5-7%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (25-27%). Более половины осужденных содержатся в исправительных колониях (55-56%), в колониях-поселениях – 16-17%, в лечебных учреждениях – до 11%, в тюрьмах – 3-4%; в следственных изоляторах находятся 14-15%.

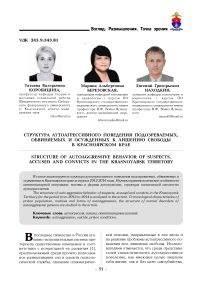

Пенитенциарные учреждения Красноярского края расположены от заполярного круга до границ республик Тыва и Хакасия, являются наиболее технически оснащенными в уголовно-исполнительной системе, с круглосуточным наблюдением со стороны сотрудников режима, что играет существенную роль в обеспечении безопасности спецконтингента на территории учреждения и профилактики фактов аутоагрессии. Несмотря на то, что видеонаблюдение за жизнедеятельностью вызывает внутреннее и внешнее сопротивление, противодействие, раздражение, аутоагрессию, необходимо отметить, что количество регистрируемых актов деструктивного поведения имеет тенденцию к снижению (от 15 до 12 случаев на 1000 человек), и эти показатели ниже средних по России (рис. 1).

Рис. 1. Общее число актов деструктивного поведения в пенитенциарных учреждениях Красноярского края (2012-2014 гг.)

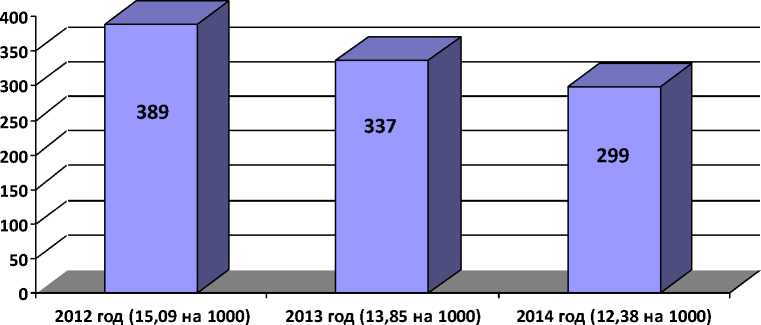

Показатели числа актов завершенного суицида (рис. 2) также ниже общероссийских. Необходимо отметить высокий уровень суицидальности в 2012 г., его можно связать с увеличением числа этапированных лиц в 2011 г., поскольку перемещение из одного учреждения в другое, с одной стороны, разрушает сложившиеся социальные связи, требует повторной адаптации к осужденным и сотрудникам, является дополнительным стрессом, а с другой стороны, нарушает преемственность профилактического наблюдения. В последующем происходит снижение показателя практически до уровня 2009-2010 годов. Однако показатель попыток суицида в 2014 г. имеет существенную негативную динамику. Причем с учетом количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах, можно говорить о некотором преобладании суицидентов среди подследственных и подсудимых, нежели отбывающих назначенное наказание. Чаще – в связи с переживанием ситуации ареста, утраты социального статуса и др. В заключениях служебных проверок фигурируют "спонтанно возникшая аффективная реакция, личностная особенность осужденного, обусловленная импульсивным поведением и непредсказуемостью, а также склонность к суицидальному поведению".

Внедрение комплексной программы по профилактике суицидов, включающей выявление факторов риска суицидального поведения, повышение осведомленности о лицах, склонных к деструктивному поведению, улучшение профессиональной подготовки персонала, повышение ответственности сотрудников за качество профилактической работы, дает плоды. При анализе показателей по иным видам деструктивного поведения, таким как отказы от приема пищи – от 3,5 на 1000 (2013) г. до 2,2 на 1000 (2014 г.) и самоповреждения – от 11,2 на 1000 (2012 г.) до 9,7 на 1000 (2014 г.), выявляется достаточно четкая тенденция к снижению.

Подавляющее большинство (до 88%) лиц, совершивших самоповреждения или отказывающихся от пищи, ранее уже были судимы, среди оказавшихся в условиях изоляции впервые до 80% демонстрировали аутоагрессивное поведение именно в следственном изоляторе.

Необходимо отметить, что количество случаев самоповреждений существенно превышает число лиц, их совершивших, поскольку некоторые осужденные совершают самоповреждения от 2 до 5 раз. Для них аутоагрессия является стереотипной реакцией на ситуации конфликта.

Максимальная аутоагрессивная активность (до 70%) наблюдается при нахожде-

Рис. 2. Случаи завершенного суицида в пенитенциарных учреждениях Красноярского края (2012-2014 гг.)

- 93 -

Рис. 3. Время совершения деструктивных актов в пенитенциарных учреждениях Красноярского края (2012-2014 гг.)

нии в условиях изоляции от 1 года до 3-х лет, в пределах 20% – от 3-х до 5-ти лет и наименьший показатель (до 10%) – при изоляции от 5 до 7 лет.

В 63-65% случаев совершают демонстративно-шантажные аутоагрессивные поступки лица, отбывающие наказание за преступления против собственности, в 2324% случаев – за преступления против жизни и здоровья, 10% – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в 4% случаев – за преступления против половой свободы и неприкосновенности личности.

До 85% аутоагрессантов – осужденные в возрасте моложе 30 лет. 75-78% – мужчины. Однако с учетом того, что численность содержащихся в пенитенциарных учреждениях края мужчин практически эквивалентно превышает количество женщин, различие показателей аутоагрессивной активности в расчете на 1000 человек не достигает уровня достоверности.

Анализ актов несуицидального аутоагрессивного поведения с учетом вида режима социальной изоляции показал следующее:

– следственные изоляторы: от 10% (отказ от пищи) до 21% (самоповреждения);

– колонии-поселения: 17% и 12% соответственно;

– исправительные учреждения общего режима: 2% и 18%;

– исправительные учреждения строго режима – около 40%.

– тюрьмы: 14% и 8%.

В 63-68% случаев самоповреждения совершаются в запираемых помещениях запрещенными предметами.

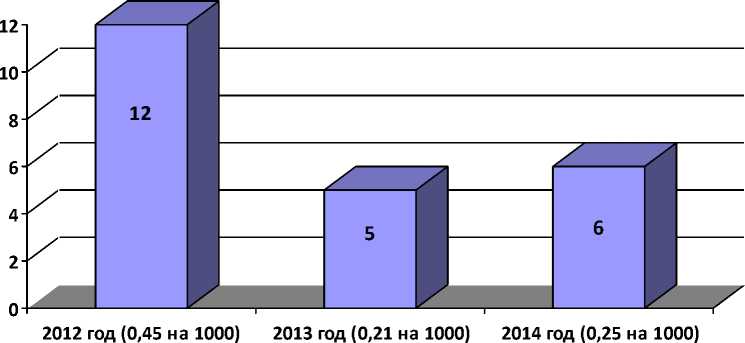

В 83% случаев – в дневные и вечерние часы, достоверно реже ночью и утром (рис. 3).

Наиболее распространенными способами членовредительства являются порезы предплечий и иных частей тела, введение инородных тел под кожу и проглатывание (табл.).

Большинство случаев аутоагрессивного поведения носят демонстративно-шантажный характер с целью получения послабления режима содержания, воздействия на администрацию, извлечения вторичной выгоды:

Таблица

ХАРАКТЕР АУТОАГРЕССИИ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (2012-2014 ГГ.)

|

Порезы |

Проглатывание и введение под кожу инородных тел |

Иные (удары головой о стену, зашивание рта и др.) |

|

|

2012 год |

72% |

23% |

5% |

|

2013 год |

60% |

47% |

3% |

|

2014 год |

76% |

21% |

3% |

– уклонение от законных требований и распорядка учреждения – до 53%;

– личная защита от посягательств со стороны других осужденных – около 10%;

– улучшение условий отбывания – около 30%;

– подражание опыту других осужденных, сумевших путем членовредительств достичь определенных преимуществ, – до 7%.

При совместной работе психологической и медицинской служб установлено, что более половины осужденных, совершивших акты аутоагрессии, состояли на профилактическом учете у психолога как склонные к суициду – 68% в 2012 г., 61% в 2014 г. Причем от 69% до 72% от общего числа аутоагрессантов ранее уже совершали подобные акты.

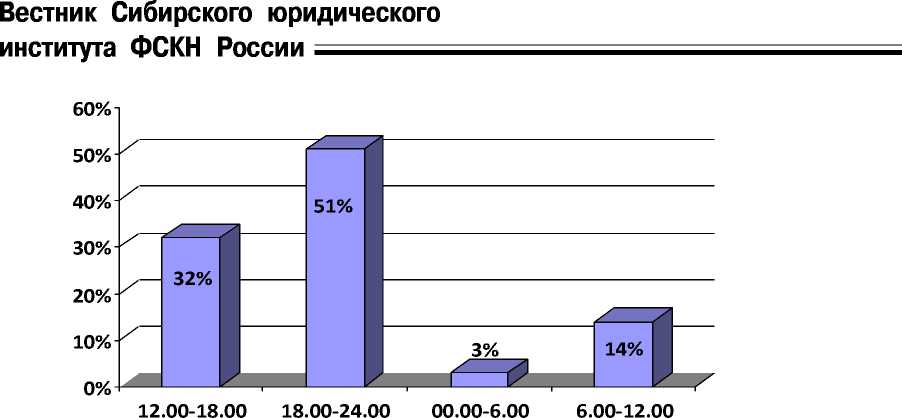

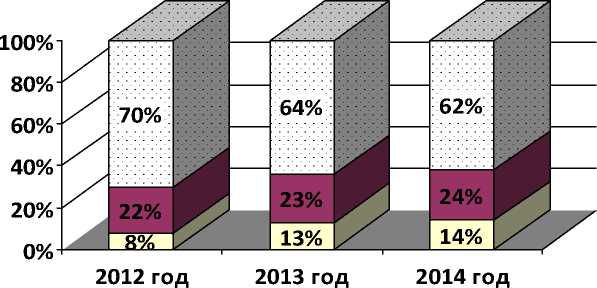

Стоит отметить, что от 39% до 54% аутоагрессантов динамически наблюдались у врача-психиатра с различными психическими расстройствами, из которых основными выступают расстройства личности, умственная отсталость и органические поражения головного мозга (рис. 4). Их повышенная эмоциональная возбудимость, сниженный самоконтроль, агрессивность, импульсивность действий усложняют и снижают эффективность профилактической работы.

В мае-июне 2015 г. в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю проведено исследование социально-психологической обстановки в коллективах осужденных. Анкетированы 12864 осужденных (76,8% от их общей численности). Были выявлены существенные проблемы наличия негативных эмоциональных состояний:

одиночество – 13,8% (в некоторых учреждениях до 38% лиц);

раздраженность – 10,6% (до 29% в исправительных учреждениях);

усталость – 18,5% (в СИЗО до 37%).

До 15% осужденных на момент исследования испытывали растерянность, страх, подавленность, безысходность, что повышает риск суицидального поведения.

Интерес представляет выявленный в исследовании показатель конфликтности. Конфликты в среде осужденных криминально опасны, так как дестабилизируют обстановку. Однако при детальном анализе оказалось, что в учреждениях, где часто возникают конфликтные ситуации между осужденными, наблюдается существенное снижение количества аутоагрессивных актов. Это можно рассматривать как математическим артефактом, так и отражением соотношения гетеро- и аутоагрессии.

Хотелось бы отметить также возможности скрининга выраженности суицидальных намерений экспериментально-психологическим методом с использованием опросни-

□ Расстройства личности

□ Органическое поражение головного мозга

□ Умственная отсталость

Рис. 4. Структура психической патологии лиц, проявивших аутогрессивное поведение, в пенитенциарных учреждениях Красноярского края (2012-2014 гг.)

- 95 - ка суицидального риска (в адаптации Шмелева А.Г.). При выявлении уровня сфор-мированности суицидальных намерений отмечается изменение показателей по шкалам: несостоятельность, социальный пессимизм и временная перспектива. Выявляется отрицательная концепция собственной личности и окружающего мира с представлениями о ненужности, некомпетентности, "выпадении" из среды.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, характер совершаемых преступлений, сопряженных с лишением свободы, на протяжении ряда лет не претерпевает значительных изменений: большая часть пенитенциарного населения отбывают наказание за преступления против жизни и здоровья и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Более половины осужденных содержатся в условиях исправительных колоний.

Во-вторых, система профилактики аутоагрессивного поведения среди обвиняемых, подозреваемых и осужденных вкупе с современными средствами видеонаблюдения за спецконтингентом, активно используемыми в процессе работы, способ- ствуют снижению риска суицидального поведения.

В-третьих, большинство случаев аутоагрессивного поведения носят демонстративно-шантажный характер и совершаются путем нанесения порезов кожных покровов. Большее число аутоагрессивных актов происходит во временном промежутке от 18:00 до 24:00.

В-четвертых, аутоагрессанты, находящиеся на динамическом наблюдении у врача-психиатра с различной патологией – расстройства личности, умственная отсталость и органические поражения головного мозга, на протяжении ряда лет составляют от 39% до 54%.

В целом, учитывая, что уровень аутоагрессии в пенитенциарных учреждениях связан не только с психологическими характеристиками личности, наличием психического расстройства, социально-психологической обстановкой в учреждении, но и с условиями содержания, компетентностью сотрудников, следует уделять большее внимание уровню взаимодействия различных служб в решении вопросов профилактики саморазрушающего поведения.

Список литературы Структура аутоагрессивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы в Красноярском крае

- Концепция развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы до 2020 года: утв. приказом ФСИН России от 15.12.2010 № 525.

- Кузнецов, П.В. Мотивы суицидального поведения и способы реализации суицидальных действий у лиц, содержащихся под стражей/П.В. Кузнецов//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2013. -№ 2. -С. 44-48.

- Масагутов, Р.М. Распространенность и факторы риска суицидального поведения осужденных мужчин/Р.М. Масагутов, М.Ю. Пронина, Ю.М. Николаев//Суицидоло-гия. -2012. -Т. 3. -№ 2. -С. 43-49.

- Соломенцев В. В. Коллективное причинение умышленного вреда своему здоровью осужденными как социальный фактор в эскалации противоречий с органами исполнения наказаний/В.В. Соломенцев//Уральский медицинский журнал. -2014. -№ 1. -С. 108-112.