Структура демонстративно-протестной преступности

Автор: Ильин Илья Сергеевич

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 1 (25), 2023 года.

Бесплатный доступ

2020 и 2021 годы уникальны по показателями криминальной напряженности протестных акций: 83% всех совершенных за период с 2010 по 2021 год преступлений приходится именно на эти два года. При этом важно обратить внимание, что пикирующий рост числа преступлений, в отличие от административных правонарушений, начался с 2019 года. Можно обоснованно предположить, что с 2019 года наметилась вполне отчетливая и крайне неблагоприятная тенденция роста демонстративно-протестной преступности. Структура преступности, выявленная на основании достаточно репрезентативных данных, характеризующих массовые несогласованные протестные акции с политическими требованиями негативного содержания, может служить типичной схемой понимания в целом структуры демонстративно-протестной преступности. Одну четвертую часть всех преступлений здесь составляют деяния, которые могут быть отнесены к группе организационных, подготовительных (ст. 151.2, 205.2, 212, 212.1, 236 280 УК РФ). И три четверти - деяния, совершенные непосредственно во время проведения массовой акции, из которых основной массив (52,7%) - насилие в отношении представителей органов правопорядка и различные по степени опасности и предметному содержанию нарушения общественного порядка (ст. 167, 207, 213, 214, 267, 267.1 УК РФ).

Протест, последствия, предупреждение, преступление, безопасность, личность, характеристика, структура, динамика, акция

Короткий адрес: https://sciup.org/143179825

IDR: 143179825 | УДК: 343.97 | DOI: 10.55001/2587-9820.2023.46.75.008

Текст научной статьи Структура демонстративно-протестной преступности

Криминологический анализ протестных акций и совершаемых во время их проведения преступных и иных противоправных действий обладает существенной спецификой. Связана она с тем, что несогласованные протестные акции, хотя и имеют в целом общие детерминирующие факторы, должны рассматриваться как дискретные феномены.

Отдельные акции могут, разумеется, объединяться единым триггером, организатором, мотивом и целями. Но все несогласованные протестные акции рассматривать как единый в социальнокриминологическом отношении феномен нет достаточных оснований; каждая акция, а следовательно, и сопровождающие ее противоправные деяния, во многом уникальны (см. диаграмму 1) [1; 2].

несогласованная акция 1

правонарушения преступления

несогласованная акция 2

правонарушения преступления

Диаграмма 1. Демонстративно-протестная преступность как процесс

Это обстоятельство необходимо всегда принимать во внимание, исследуя демонстративнопротестную преступность. Именно оно, на наш взгляд, обусловливает отсутствие в ней явно выраженных динамических закономерностей на всем протяжении наблюдаемого периода, в силу чего традиционные криминологические методы подсчета темпов роста, прироста оказываются здесь малоинформативны для познания самой преступности. Динамика противоправных деяний как массива демонстративнопротестной преступности в большей степени характеризует сами несогласованные акции, степень их организованности и деструктивности. По масштабам преступности можно судить о силе несогласованного протеста и выражающих его социальных сил.

В силу этого демонстративнопротестная преступность, если ее рассматривать как процесс, в значительной степени имеет не линейный, а циклический характер, закономерно воспроизводя определенный объем, набор и последовательность преступлений при всяком всплеске несогласованных публичных мероприятий.

Сказанное не означает отсутствия самой необходимости познания масштабов и динамики демонстративно-протестной преступности, но привносит в него определенные особенности, требующие учета.

Основная часть

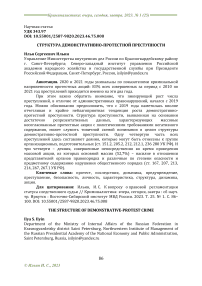

Обращение к информации, отражающей сведения об объемах противоправных действий во время публичных мероприятий, демонстрирует наличие явно выраженных восходящих трендов как применительно к административным правонарушениям, так и к преступлениям, что позволяет уже в первом приближении говорить о нарастающей радикализации общественных акций (см.

диаграмму 2).

Диаграмма 2. Динамика административных правонарушений, совершенных во время публичных мероприятий

Так, число административных правонарушений, совершенных во время публичных мероприятий, выросло с 3 641 в 2010 году до 22 709 в 2021 году; рост составил 623,7 %. Однако если исключить из анализа пандемийный 2021 год, можно заметить, что даже при наличии некоторых «пиков» в 2011, 2012, 2017

годах (которые корреспондируют повышению общественной активности в годы важных политических событий) и «падений» (в 2015 и 2016 годах) в целом график числа административных правонарушений является относительно ровным.

Это обстоятельство напрямую связано с тем, что сами правонарушения совершаются по преимуществу во время проведения несогласованных акций, а их удельный вес в общем числе публичных мероприятий, как было показано ранее, остается относительно стабильным.

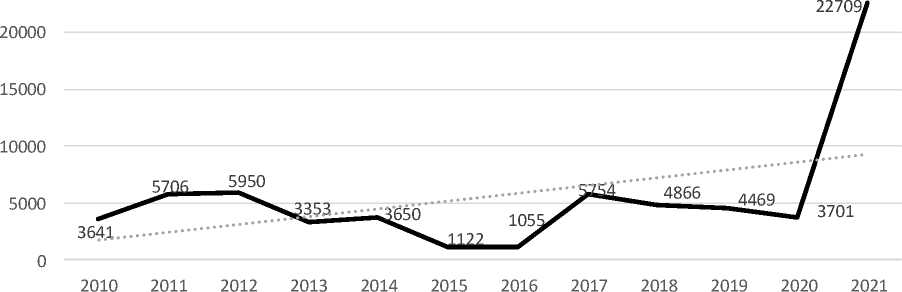

Отсутствие острых колебаний в динамике объясняется также устойчивой структурой административной деликтности (см. диаграмму 3).

ст. 19.3 КОАП -6,7

ст. 20.1 КОАП -0,7

ст. 20.18 КОАП -0,1

ст. 20.2 КОАП - 77,9

ст. 20.29 КОАП -0,1

ст. 20.3 КОАП -0,4

ИНЫЕ - 14,1

Диаграмма 3. Структура административной деликтности при проведении публичных мероприятий (2017–2021)

Представляется закономерным, что деяния, которые предусмотрены ст. 20.2 КоАП РФ1 – нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, – составляют большинство правонарушений административного характера (почти 78 %). Эта правовая норма является определяющей для характеристики противоправного поведения участников публичных мероприятий, что еще раз подтверждает зависимость общих объемов административных правонарушений при проведении публичных мероприятий от числа несогласованных акций.

Существенное место в структуре правонарушений административного характера занимает и деяние, предусмотренное ст. 19.2 КоАП РФ, а именно отсутствие повиновения законному требованию, исходящему от лица, наделенного, согласно закону, соответствующими должностными полномочиями. В среднем за пять лет его доля составляет 6,7 %.

Важно обратить внимание и на динамические сдвиги в структуре административной деликтности. Так, с 2017 по 2021 год в структуре административных правонарушений существенно вырос удельный вес правонарушений, квалифицированных по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Данная статья регулирует правоотношения, касающиеся повторного нарушения порядка по организации и проведению массовых мероприятий. В 2017 году он составил 1,7 %, в 2021 году – 2,4 %. Еще один значимый сдвиг связан с ростом деяний экстремистской направленности. Число правонарушений, предусмотренных ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), возросло с 0 в 2017 году до 17 в 2021 году; число деяний, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или демонстрация на массовую аудиторию символики экстремистского, нацистского или иного запрещенного характера) за этот же период выросло с 7 до 158.

Это в целом неблагополучные и опасные «сдвиги», свидетельствующие не только о нарастании общей радикализации самого протеста, но и об увеличении показателей опасности массива совершаемых административных правонарушений.

В общей структуре правонарушений существенное место занимают так называемые «иные» нарушения, объем которых составляет более 14 %. Для конкретизации этих данных, а равно для уточнения структуры административных правонарушений в зависимости от вида публичного мероприятия воспользуемся сведениями региональной отчетности, отражающей виды совершенных правонарушений в г. Москва (см. таблицу 1).

Таблица 1

|

Несогласованные |

Протестные |

Политические |

|

|

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего |

9,2 |

||

|

Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции |

4,6 |

10,4 |

18,5 |

|

Статья 20.1. Мелкое хулиганство |

0,9 |

54,5 |

|

|

Ч. 1 ст. 20.2. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его организации либо проведения (без квалифицирующих признаков) |

1,2 |

9,8 |

|

|

Ч. 2 ст. 20.2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия |

0,8 |

||

|

Ч. 5 ст. 20.2. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения |

60,3 |

15,6 |

|

|

Ч. 6 ст. 20.2. Нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния |

1,8 |

||

|

Ч. 6.1 ст. 20.2. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению |

26,2 |

72,2 |

0,2 |

|

пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры |

|||

|

Ч. 8 ст. 20.2. Повторное совершение административного правонарушения, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния |

3,7 |

1,4 |

0,9 |

|

Ст. 5.35. Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию |

0,5 |

0,5 |

|

|

Ст. 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной атрибутики или символики |

6,9 |

Структура административной деликтности в Москве (2019–2020)

Имеющиеся данные, во-первых, подтверждают ранее высказанную мысль о большем «заряде деликтогенности» несогласованных, протестных и политических акций. Во-вторых, дают возможность понять, что протестные и политически мотивированные публичные акции демонстрируют структуру правонарушений, существенно отличающуюся от общей структуры правонарушений даже во время несогласованных публичных акций. В частности, здесь можно отметить, что согласно показателям преобладает неповиновение распоряжениям, исходящим от управомоченных на это должностных лиц, хулиганства и пропаганды запрещенной символики, что в целом позволяет охарактеризовать этот сегмент правонарушений как публичное хулиганское нарушение общественного порядка и безопасности.

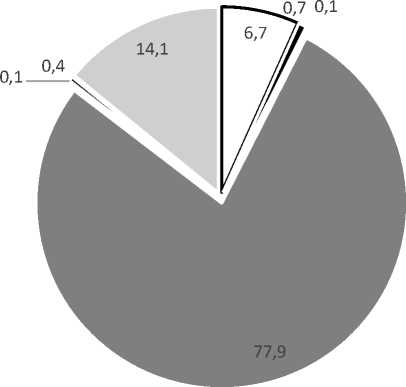

Обращение к данным о динамике преступлений, которые были совершены в рамках проведения массовых мероприятий, также показывает их существенный рост в течение исследуемого периода. Общее число преступлений за пятилетку с 2017 по 2021 годы выросло в 43 раза – с 2 до 86 (см. диаграмму 4).

При этом важно обратить внимание, что пикирующий рост числа преступлений, в отличие от административных правонарушений, начался с 2019 года. Если административные правонарушения в 2020 году оставались на привычном уровне и даже снизились по сравнению с 2019 годом, то число преступлений в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом в 4,5 раза.

совершено деяний привлечено лиц к уголовной ответственности

Диаграмма 4. Динамика преступлений, совершенных во время публичных мероприятий

К оценке этих данных необходимо подходить весьма осторожно. С одной стороны, этот всплеск отчасти можно объяснить изменением уголовного законодательства, появлением и апробированием на практике новых уголовно-правовых запретов, призванных реагировать на противоправные действия во время публичных мероприятий (с 2014 года активирована ст. 212.1 УК РФ, с 2017 года - ст. 151.2 и ст. 267.1 УК РФ, с 2020 года - значимые изменения в ст. 267 УК РФ). С этих позиций рост преступности - это всего лишь рост объемов применения новых уголовно-правовых норм. Но с другой стороны, за этими данными могут стоять и иные факторы. Если учесть отмеченный в предшествующем изложении общий рост числа несогласованных и особенно протестных публичных акций, увеличение объемов политической мотивации протеста, общий рост числа административных правонарушений, то можно предположить, что рост объемов преступного поведения не является искусственным, но продиктован более глубокими, фундаментальными причинами, связанными с нарастающей радикализацией протестных акций. Если это так (здесь, разумеется, необходимы дальнейшие наблюдения для подтверждения или опровержения вывода), то можно вполне обоснованно предположить, что с 2019 года наметилась вполне отчетливая и крайне неблагоприятная тенденция роста демонстративно-протестной преступности.

О возможности неблагоприятных перспектив рассуждают и авторы, исследующие феномен протестов в России в исторической и прогностической перспективе.

Исследователи отмечают, что если рассматривать историю протестов в Российской Федерации, то условно могут быть выделены периоды на основе доминирующей повестки. Во-первых, это период так называемой «болотной» волны (декабрь 2011– сентябрь 2012), основной доминирующей повесткой которой были протесты против фальсифицирования выборов. Во-вторых, период «немцовско» размытой волны, которая продлилась 4 года и была направлена на борьбу с ужесточением политического режима. В третьих, «навальновская» волна, основной повесткой которой была борьба с коррупцией и допущение кандидатов, относящихся к оппозиционным группам, к выборам. Основные акторы данной волны – структуры, которые создал Алексей Навальный, такие как Фонд борьбы с коррупцией. И четвертая волна (2020-2021 годы), основной повесткой которой стали массовые выходы граждан по делу Сергея Фургала и в поддержку Алексея Навального.

При этом по абсолютному числу «выходов» самой крупной остается первая волна, а самой интенсивной и резистентной - последняя, четвертая, волна. Оценивая этот исторический путь, авторы отмечают, что тенденция к росту протестных движений, которая началась еще с начала 2010-х годов после паузы, вызванной так называемым «крымским синдромом», продолжилась в рамках фундаментального тренда. И таким образом, прогнозируемо, что любые события, которые на данный момент сложно поддаются моделированию, выведут «неожиданно» протестное мобилизационное движение в России на новый уровень [3]. С учетом наших выводов о связи протестов с преступностью и основных закономерностях их развития можно также предположить, что если прогноз относительно роста числа протестов после 2021 года сбудется, то эти протесты будут давать стабильно высокий уровень именно преступных деяний.

Последние два года (2020 и 2021)

уникальны по показателями криминальной напряженности протестных акций: 83 % всех совершенных за период с 2010 по 2021 год преступлений приходится именно на эти два года.

В 2020 году все 45 лиц, привлеченных к уголовной ответственности за деяния, совершенные во время несогласованных публичных мероприятий, проявили себя на территории Северо-Кавказского Федерального округа, в том числе 16 человек – в Дагестане и 29 человек – в Северной Осетии – Алании. Акции проходили с выдвижением социально-экономических требований на фоне введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В 2021 году основной массив преступлений приходится на события 23 и 31 января, когда состоялись масштабные несогласованные акции, инициированные сторонниками

А. Навального, триггером к которым послужило размещение в интернет-пространстве документального фильма-расследования «Дворец для Путина. История самой большой взятки» с обвинениями в коррупции в адрес российского Президента. Протестные мероприятия состоялись в 188 населенных пунктах 23 января и в 133 населенных пунктах – 30

января. Основной массив преступлений был совершен в столице.

С учетом данного обстоятельства полагаем вполне допустимым исследовать вопрос о структуре демонстративно-протестной преступности, опираясь на сведения за достаточно показательный период, хоть и ограниченный во времени (2020–2021 годы). Расчеты показывают, что в порядке убывания удельного веса преступлений структура исследуемой преступности выглядит следующим образом: 81,7 % – «иные» преступления; 6,1 % – хулиганство (ст. 213 УК РФ1); 5,4 %

– неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия (ст. 212.1 УК РФ); 3,4 % – массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ); 3,4 % – оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Эти данные можно конкретизировать и уточнить, обратившись к анализу преступлений, совершенных во время конкретных акций. Наиболее полные официальные данные имеются о событиях 23 и 31 января 2021 года. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за преступления, совершенные при проведении несанкционированных акций в эти дни, возбуждено более 90 уголовных дел, из них:

43 – по ст. 318 УК РФ, в том числе 2 – по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти);

6 – по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти);

4 – по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил);

2 – по ст. 212.1 УК РФ

(Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования);

4 – по ч. 3 ст. 207 УК РФ

(Заведомо ложное сообщение об акте терроризма);

-

4 – по ст. 213 УК РФ (Хулиганство);

-

2 – по ст. 214 УК РФ (Вандализм);

-

2 – по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества);

-

7 – по ч. 1 ст. 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения);

-

1 – по ст. 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств);

-

1 – по ст. 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего);

-

13 – по ч. 3 ст. 212 УК РФ (Призывы к массовым беспорядкам);

-

4 – по ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности);

-

1 – по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание

терроризма или терроризма).

Если позволить пропаганда себе в

целях

исследовательских

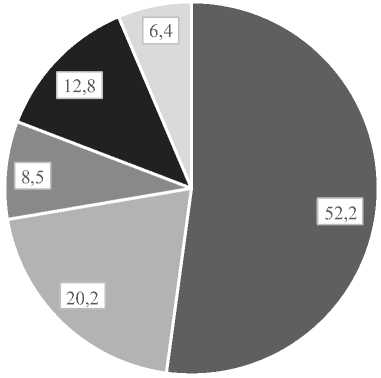

сгруппировать эти уголовные дела по характеризующим преступления признакам общности объекта посягательства и механизма совершения, то структура преступности (допустимым в методологическом отношении способом определенная в количестве возбужденных уголовных дел) выглядит вполне определенной (см. диаграмму 5). Она свидетельствует о том, что каждое пятое преступление связано с призывами и подстрекательством людей к участию в противоправной деятельности, каждое восьмое – с демонстрацией и реализацией хулиганских намерений, а каждое второе – направлено против жизни и здоровья сотрудников органов правопорядка.

насилие в отношении представителей власти (ст. 318, 319 УК РФ) - 52,7

призывы к противоправным действиям (ст. 151.2, 205.2, 212, 280

УК РФ) - 20,2

нарушение работы транспорта (ст.

267, 267.1 УК РФ) - 8,5

хулиганские действия (ст. 167, 207, 213, 214 УК РФ) - 12,8

нарушение правил проведения мероприятий (ст. 212.1, 236 УК РФ) -

6,4

Диаграмма 5. Структура демонстративно-протестной преступности (23 и 31.01.2021)

Аналогичная структура преступности подтверждается и данными, которые Россия официально предоставила в ООН [4], и которые отражают сведения о лицах, содержащихся в следственных изоляторах по подозрению в совершении преступлений во время январских акций (см. таблицу 2).

Таблица 2

Лица, содержащиеся в следственных изоляторах

|

Ст. 212 УК РФ |

Ст. 212.1 УК РФ |

Ст. 318 УК РФ |

||

|

01.01.2021 |

78 |

6 |

410 |

|

|

01.02.2021 |

74 |

7 |

436 |

|

|

01.03.2021 |

12 |

|||

|

Удельный вес в среднем |

14,9 |

1,3 |

83,8 |

Представляется, что эта структура преступности, выявленная на основании достаточно репрезентативных данных, характеризующих массовые несогласованные протестные акции с политическими требованиями негативного содержания, может служить типичной схемой понимания в целом структуры демонстративнопротестной преступности. Одну четвертую часть всех преступлений составляют деяния, которые могут быть отнесены к группе организационных, подготовительных (призывная деятельность и нарушение порядка проведения публичного мероприятия). И три четверти – деяния, совершенные непосредственно во время проведения массовой акции, из которых основной массив – насилие в отношении представителей органов правопорядка и различные по степени опасности и предметному содержанию проявления хулиганства. Такая оценка структурных особенностей массива преступлений, совершаемых непосредственно во время публичной акции, подтверждается экспертным мнением. Согласно результатам опроса специалистов, 33,9 % всех совершаемых здесь преступлений связаны с массовыми беспорядками (ст. 212 УК РФ) и нарушением установленного порядка проведения публичного мероприятия (ст. 212.1 УК РФ); 29 % – с насилием в отношении представителей правоохранительных органов (ст. 318, 319 УК РФ); 22,2 % – с проявлением хулиганской мотивации (ст. 213, 214 УК РФ); 14,6 % – с уничтожением или повреждением имущества (ст. 167 УК РФ).

Структура демонстративнопротестной преступности, на наш взгляд, может восприниматься как вполне типичная и прогнозируемая при каждой острой фазе протестных движений.

В статистикокриминологическом отношении представляется важным обратить внимание, что в общем массиве всей преступности удельный вес данных преступлений на протяжении последних лет демонстрирует медленный, но вполне устойчивый рост. Для демонстрации тенденции воспользуемся данными о числе лиц, осужденных за преступления, которые составляют основу структуры демонстративнопротестной преступности (см. таблицу 3).

Динамика осужденных по «протестным статьям»

Таблица 3

|

Статья УК РФ |

2021 |

2020 |

2019 |

2018 |

2017 |

2016 |

|||

|

318 |

7523 |

6287 |

6370 |

6695 |

7158 |

8031 |

|||

|

319 |

6789 |

8741 |

9189 |

10154 |

10337 |

10074 |

|||

|

1 1 1 |

|||||||||

|

151.2 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

- |

|||

|

ч. 1 ст. 205.2 |

29 |

36 |

46 |

51 |

67 |

43 |

|||

|

ч. 2 ст. 205.2 |

170 |

111 |

57 |

44 |

9 |

4 |

|||

|

ч. 1 ст. 212 |

4 |

16 |

19 |

6 |

3 |

3 |

|||

|

ч 1.1 ст. 212 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|||

|

ч. 2 ст. 212 |

26 |

28 |

59 |

30 |

48 |

46 |

|||

|

ч. 3 ст. 212 |

12 |

3 |

2 |

1 |

1 |

0 |

|||

|

ч. 4 ст. 212 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|||

|

280 |

255 |

147 |

117 |

90 |

108 |

114 |

|||

|

1 1 1 |

|||||||||

|

267 |

2 |

2 |

2 |

1 |

0 |

2 |

|||

|

267.1 |

0 |

1 |

3 |

5 |

- |

- |

|||

|

1 1 1 |

|||||||||

|

ч. 2 ст. 167 |

1437 |

1423 |

1430 |

1500 |

1657 |

1727 |

|||

|

207 |

487 |

452 |

578 |

576 |

682 |

742 |

|||

|

213 |

603 |

531 |

663 |

679 |

718 |

982 |

|||

|

214 |

261 |

210 |

193 |

190 |

197 |

233 |

|||

|

1 1 1 |

|||||||||

|

212.1 |

2 |

0 |

2 |

0 |

0 |

- |

|||

|

236 |

19 |

16 |

6 |

6 |

12 |

7 |

|||

|

Всего |

17620 |

18004 |

18736 |

20029 |

20998 |

22008 |

|||

|

Удельный вес |

3,11 |

3,39 |

3,13 |

3,04 |

3,01 |

2,97 |

|||

Имеющиеся данные свидетельствуют, что несмотря на то, что общее число осужденных по рассматриваемым статьям сократилось с 22 008 до 17 620, во-первых, темпы их снижения (-19,9 %) намного ниже темпов снижения общего числа осужденных за тот же период (-23,7 %), а во-вторых, удельный вес в общем числе осужденных возрос с 2,97 % до 3,11 %.

Понятно, что эти данные отражают динамику числа осужденных по исследуемым преступлениям, независимо от того, связаны они или нет с протестными акциями. Однако совпадение трендов общего числа осужденных и протестов не выглядит случайным.

Представляя статистические данные о динамических и структурных характеристиках демонстративно-протестной преступности, важно обратить внимание, что в силу своей специфики они совершаются в общественном месте, в условиях очевидности, в присутствии сотрудников правоохранительных органов, под контролем средств технического наблюдения и зачастую – средств массовой информации, имеют выраженную демонстративную направленность. В своей совокупности эти факторы обусловливают сравнительно низкие уровни показателей латентности исследуемого вида преступности. Согласно проведенному экспертному опросу, 37,6 % специалистов оценивают уровень латентности менее чем в 30 %, 21,2 % – менее 40 %, 16,9 % – менее 50 %. Эти данные, как представляется, крайне важны и для оценки достоверности статистической информации (она весьма высока в данном случае), и для оценки самой преступности, подлинности ее масштабов, структуры и степени общественной опасности.

В завершение статистикокриминологического анализа обратимся к вопросу о географии демонстративно-протестной преступности. Здесь, полагаем, надо четко различать два принципиально несовпадающих момента: географию несогласованных протестов и географию собственно преступности. Общим местом многих аналитических исследований протестных движений является тезис о том, что после 2011–2012 годов они существенным образом сместились из столичных регионов в субъекты федерации [5, c. 71–72; 6; 7]. Не оспаривая этой тенденции по существу, заметим, что демонстративно-протестная преступность не следует строго этому тренду. Систематизированных данных о территориальном распределении преступлений, совершаемых во время публичных мероприятий, по регионам России не имеется. Тем не менее мы можем воспользоваться информацией 2020– 2021 годов о числе лиц, задержанных во время совершения публичных акций в связи с совершением преступных деяний (согласно Форме 565), в различных регионах страны (см. таблицу 4).

Таблица 4

Региональные особенности демонстративно-протестной преступности

|

Уд. вес протестных акций |

Коэффициент (на 10.000 населения) |

|||

|

участия в протестных акциях |

преступности на несогласованных акциях |

преступности на протестных акциях |

||

|

Владимирская область |

36,7 |

25,4 |

14,5 |

12,9 |

|

Липецкая область |

30,4 |

4,6 |

8,2 |

- |

|

Москва |

16,0 |

43,6 |

13,8 |

19,2 |

|

Ярославская область |

25,0 |

328,3 |

4,2 |

4,4 |

|

Ставропольский край |

70,3 |

1,0 |

2,3 |

- |

|

Республика Дагестан |

95,4 |

24,7 |

47,1 |

52,2 |

|

Краснодарский край |

30,3 |

17,9 |

1,6 |

1,2 |

|

Республика Сев. Осетия – Алания |

100,0 |

500 |

580,0 |

580,0 |

|

Республика Татарстан |

81,5 |

16,5 |

3,3 |

2,4 |

|

Астраханская область |

100,0 |

79,0 |

42,2 |

42,2 |

|

Краснодарский край |

30,3 |

17,9 |

1,6 |

1,2 |

|

Новосибирская область |

1,3 |

583,8 |

1,6 |

1,4 |

|

Ульяновская область |

59,7 |

18,5 |

16,7 |

13,5 |

|

Челябинская область |

1,2 |

33,2 |

3,3 |

- |

|

Алтайский край |

51,1 |

21,5 |

7,2 |

4,4 |

|

Самарская область |

6,8 |

9,9 |

14,9 |

13,4 |

|

Приморский край |

86,2 |

102,4 |

5,2 |

3,9 |

|

Сахалинская область |

62,7 |

5,0 |

- |

42,9 |

|

ВСЕГО ПО РОССИИ |

12,1 |

21,9 |

3,3 |

3,13 |

Федерации. Во-вторых, что важнее, – исчисленный на основании соответствующих данных коэффициент преступности в этих

Анализ показывает, во-первых, что соответствующие факты имели место лишь в 17 из 85 субъектов

регионах существенным образом разнится и не зависит ни от объема протестных публичных акций в общем массиве публичных мероприятий, ни от их массовости. Высочайший коэффициент (580 преступлений на 10 тыс.)

демонстрирует, к примеру,

Республика Северная Осетия – Алания, где все задержанные за совершение преступлений проявили себя во время одной публичной акции; в то же время сопоставимые коэффициенты (13,4 и 13,5 преступлений на 10 тыс.)

демонстрируют Самарская и

Ульяновская области, существенно расходящиеся по объему и массовости протестных акций.

Это позволяет утверждать, что распространенность демонстративно-протестных преступлений по регионам страны определяется не собственно региональными особенностями, а некими иными факторами. В их числе, на наш взгляд, решающее значение имеет степень радикализации конкретного протеста и специфика конкретной протестной ситуации, что позволяет рассматривать демонстративно-протестную преступность как особый подвид, или проявление так называемой ситуативной преступности, со всеми вытекающими отсюда следствиями в части понимания детерминирующих факторов и мер профилактики.

Выводы и заключение

В качестве общего вывода из анализа статистической информации об основных показателях демонстративно-протестной преступности полагаем возможным указать на ряд ее особенностей, значимых как для общего понимания, так и для разработки программы профилактической работы и реализации конкретных профилактических мер.

В частности, демонстративнопротестная преступность:

– в содержательном отношении образуется массивом административных правонарушений и преступлений, которые совпадают по социальной направленности, но закономерно различаются по объемам; в обратной зависимости находятся: административные нарушения порядка проведения публичных акций и близкие по содержанию преступления, административно наказуемое неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и посягательства на их жизнь и здоровье, административно наказуемое хулиганство и преступления, совершенные по хулиганским мотивам, административно и уголовно наказуемые призывы к противоправной деятельности;

– обладает типичной и устойчивой внутренней структурой, в которой каждое пятое преступление связано с призывами и подстрекательством людей к участию в противоправной деятельности, каждое восьмое – с демонстрацией и реализацией хулиганских намерений, а каждое второе – причиняет вред жизни и здоровью сотрудников органов правопорядка;

– не зависит строго от территориальной распространенности протестных движений и определяется спецификой ситуативных факторов каждой отдельной протестной акции.

Список литературы Структура демонстративно-протестной преступности

- Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ (CDEP.ru); сведения о состоянии преступности МВД России (МВД.рф/reports); сведения, полученные в рамках официальных запросов, в том числе Ответ на запрос информации ГУ МВД России по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области от 14.02.2022.

- Statisticheskie dannye Sudebnogo departamenta pri VerhovnomSude RF (CDEP.ru); svedeniya o sostoyanii prestupnosti MVD Rossii (MVD.rf/reports); [Statisticheskie dannye Sudebnogo departamenta pri Verhovnom Sude RF (CDEP.ru)]. svedeniya o sostoyanii prestupnosti MVD Rossii (MVD.rf/reports)svedeniya,poluchennye v ramkah oficial'nyh zaprosov. V tom chisle, Otvet na zapros informacii GUMVD Rossii po g. Sankt-Peterburgu i Leningradskoj oblasti ot 14.02.2022. (in Russian).

- Ответ на запрос информации ГУ МВД России по г. Москва от 08.11.2021.

- Otvet na zapros informacii GU MVD Rossii po g. Moskve ot 08.11.2021. (in Russian).

- Рогов, К., Шукюров, А. Протесты 2021 года и протестное десятилетие 2011-2021 гг. динамика и оценки численности // Фонд Либеральная миссия: сайт. URL: https://liberal.ru/lm-ekspertiza/protesty-2021-goda-i-protestnoe-desyatiletie-2011-2021-gg-dinamika-i-oczenki-chislennosti (дата обращения: 02.04.2022). Режим доступа: свободный.

- Rogov K., SHukyurov A. Protesty 2021 goda i protestnoe desyatiletie 2011-2021 gg. dinamika i ocenki chislennosti [Protesty 2021 goda i protestnoe desyatiletie 2011 - 2021 gg. dinamika i ocenki chislennosti]. URL: https://liberal.ru/lm-ekspertiza/protesty-2021-goda-i-protestnoe-desyatiletie-2011-2021-gg-dinamika-i-oczenki-chislennosti (data obrashcheniya: 02.04.2022) Access mode: free. (in Russian).

- Информация Российской Федерации в связи с совместным запросом специальных процедур Совета ООН по правам человека относительно предполагаемых нарушений гражданских прав участников массовых несанкционированных акций в Москве и других крупных российских городах 23 и 31 января, а также 2 февраля 2021 года. Reference: AL RUS 2/2021.

- Informaciya Rossijskoj Federacii v svyazi s sovmestnym zaprosom special'nyh procedur Soveta OON po pravam cheloveka otnositel'no predpolagaemyh narushenij grazhdanskih pravuchastnikov massovyh nesankcionirovannyh akcij v Moskve i drugih krupnyh rossijskih gorodah 23 i 31 yanvarya, a takzhe 2 fevralya 2021 goda. Reference: ALRUS 2/2021. (in Russian).

- Изменения политических настроений россиян после президентских выборов. Доклад экспертов Центра стратегических разработок Комитету гражданских инициатив. М., 2012; Хохлова, О. М. Электоральный протест в современной России как вызов легитимности власти // Евразийский Союз Ученых: науч. международ. журн. СПб: ООО "Логика+". 2016. № 3-4 (24). С. 71-72.

- Izmeneniya politicheskih nastroenij rossiyan posle prezidentskih vyborov. Doklad ekspertov Centra strategicheskih razrabotok Komitetu grazhdanskih iniciativ. M., 2012; Hohlova O.M. Elektoral'nyj protest v sovremennoj Rossii kak vyzov legitimnosti vlasti. Evropejskij soyuz uchenyh. 2016. № 3-4 (24). Pp. 71-72. (in Russian).

- Орлов, Д. Протесты 23 января: 15 тезисов // Региональные комментарии: сайт. URL: https://regcomment.ru/regions/rossiya/protesty-23-yanvarya-15-tezisov/(дата обращения: 03.04.2022). Режим доступа: свободный.

- Orlov, D. Protesty 23 yanvarya: 15 tezisov. URL: https://regcomment.ru/regions/rossiya/protesty-23-yanvarya-15-tezisov/ (data obrashcheniya: 03.04.2022). Access mode: free. (in Russian).