Структура и содержание компетентностного учебника для вуза

Автор: Хуторской Андрей Викторович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

На примере авторских учебников по педагогике и дидактике рассматриваются компоненты компетентностно ориентированного учебника для вуза. Технология создания компетентностного учебника разработана с позиций научной школы человекосообразного образования.

Учебник для высшей школы, компетентностный подход, компетенции, компетентность, человекосообразность образования, самореализация учащегося

Короткий адрес: https://sciup.org/148321306

IDR: 148321306 | УДК: 37.013.43 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.01.P.08

Текст научной статьи Структура и содержание компетентностного учебника для вуза

обходимое и достаточное число связанных между собой реальных изучаемых объектов, формируемых при этом знаний, умений, навыков и способов деятельности , составляющих содержание установленной группы компетенций. При этом ключевые (общекультурные) компетенции дополняются профессиональными [8].

Состав профессиональных компетенций определяется спецификой изучаемой области. Например, для курса дидактики нами определены три группы профессиональных компетенций: педагогические, дидактические, методические. Для курса педагогики – две группы: общекультурные и педагогические.

Поясним иерархию осваиваемых студентами компетенций по учебнику «Дидактика».

Общекультурные компетенции. В данном случае мы используем термин, включенный в нынешнюю версию федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Однако речь идет не столько об общекультурных, сколько об универсальных ключевых общеобразовательных компетенциях. Почему-то принято считать, что только средняя школа обеспечивает общее образование. На самом деле этим же занимается и вуз. Вообще, в любом возрасте происходит общее образование человека, поэтому ключевые общеобразовательные компетенции осваиваются на протяжении всей жизни.

Педагогические (общепрофессиональные) компетенции. Традиционно считается, что дидактика – наука, которая входит в состав педагогики. Тогда педагогические компетенции по отношению к дидактике выполняют общепрофессиональные функции.

Дидактические (профессиональные) компетенции. Уровень дидактики — это уровень владения методологическим аппаратом проектирования и реализации обучения.

Методические (профессиональные) компетенции. Дидактика реализуется в практике обучения с помощью методики. Поэтому инструментарием педагога выступает методический инструментарий – владение им и характеризуют методические компетенции.

Перечисленные группы компетенций в наших учебниках конкретизируются перед каждым параграфом учебника – их перечень задается в явном и конкретном виде. Состав обозначенных компетенций выступает ориентиром как для студента, так и для его педагога при планировании образовательной деятельности по теме параграфа.

Списка компетенций недостаточно. Перед началом параграфа кроме перечней компетенций предлагаются вопросы на самоопределение студента по теме, например: «Чем отличается функциональная грамотность от компетентностей?», а в конце параграфа – рефлексивные вопросы типа «Какие проблемы и противоречия возникли у вас в ходе изучения темы? Как вы их преодолевали?».

Глагольная форма представления компетенций

Пожалуй, наиболее запутанным является определение родового понятия для компетенций и компетентностей. Кто-то называет компетенции способностями, другие – готовностью. Мы обосновали, что компетентность – интегрированное личностное качество , объединяющее в себе личностные качества, способы деятельности, включая ценностносмысловое отношение к ним, которые требуются студенту для квалифицированных действий в обозначенной профессиональной сфере.

Поскольку личностные качества развиваются в деятельности, компетенции – это внешне заданные требования, которые необходимо выражать в деятельностной форме, а именно – в глагольной . Такая форма означает то, что должен студент уметь делать . Компетенции, конечно, это не только умения, но и то, что с ними связано. Когда мы конкретизируем умение, в его формулировку мы включаем, например, и предмет приложения умения (конкретный объект), личностное отношение к нему, необходимые для действий знания.

Ключевыми глаголами для формулировки компетенций выступают такие:

– уметь, знать, владеть, понимать, объяснять, обозначать, отвечать;

– наблюдать, составлять, анализировать, рефлексировать, излагать;

– моделировать, проектировать, диагностировать, оценивать;

– отличать, отбирать, раскрывать, аргументировать, представлять и др.

Приведем примеры глагольной формы представления компетенций в нашем учебнике по дидактике.

Общекультурные компетенции:

-

• аргументировать необходимость целеполагания человека в любой сфере его деятельности;

-

• находить в борьбе идей источники развития науки и обучения;

-

• владеть навыками использования интернет-технологий для решения учебных и жизненных задач: электронная почта, социальные сети, веб-форумы, скайп и др.

Педагогические компетенции:

-

• отличать человекосообразное образование от человекоориентированного и человекоцентрированного;

-

• выявлять и аргументировать заказ на образование со стороны различных групп заказчиков: человека, его семьи, рода, народа, социума, государства, человечества;

-

• отличать составляющие образовательного процесса: учение, преподавание, воспитание.

Дидактические компетенции:

-

• анализировать фрагменты обучения, происходящие в жизни, выделять в них цели, методы, результаты;

-

• сравнивать различные концепции содержания образования;

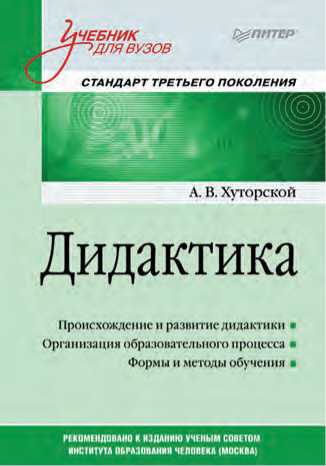

Компетентностный учебник

А.В. Хуторского

-

• отличать фундаментальные образовательные объекты от нефундаментальных;

-

• знать и применять приемы целеполагания в учебном процессе;

-

• знать функции субъектов дистанционного обучения: дистанционный педагог, очный педагог, локальный координатор, дистанционный ученик.

Методические компетенции:

-

• иметь опыт составления фрагментов рабочей программы по учебному предмету;

-

• проектировать внешние и внутренние образовательные результаты учащихся по изучаемой теме;

-

• владеть методами обучения детей целеполаганию по изучаемому предмету, теме, уроку;

-

• владеть методом проблематиза-ции для организации продуктивных межличностных коммуникаций учащихся.

Учебник – организатор деятельности

Главной задачей учебника мы считаем помощь студенту и преподавателю в организации такого образовательного процесса, который ориентирован на создание обучающимися образовательных продуктов, соответствующих изучаемой области [6]. Создавая образовательные продукты, обучающиеся будут осваивать необходимые компетентности . Отсюда основой структуры деятельности, закладываемой в учебник, должна стать система заданий, приводящая к созданию студентами собственных образовательных продуктов – суждений, моделей, решений, дефиниций, проектов. Это принципиальное отличие компетентностного учебника от так называемого знаниевого учебника, в котором собрана информация, необходимая для усвоения. Тестами или опросами невозможно развить и продиагностировать компетентности студентов. Компетент-ностный подход предполагает другой ориентир – владение учащимся конкретными действиями в обозначенных сферах профессиональной деятельности.

Действие – структурная единица деятельности субъекта, воплощающая осознаваемую им цель. Действия могут быть управляющие, исполнительные, приспособительные, перцептивные, мнемические, умственные, коммуникативные.

Действие не минимальная единица деятельности. Существуют также операции. Согласно А.Н. Леонтьеву, операция – это способ выполнения действия, определяемого условиями наличной ситуации.

Освоение деятельностей и их составных компонентов – действий и операций – как раз и представляет собой освоение заданных компетенций. Цель организуемых с помощью учебных заданий деятельностей – дать возможность студенту освоить действия и деятельности, входящие в состав базового блока компетенций. Исходным элементом построения системы учебных заданий являются выделенные группы общекультурных и профессиональных компетенций.

Компетентностная модель образовательных результатов по учебному курсу предполагает значимость осваиваемых компетенций в социальной и личностной сфере студента. То есть все компетенции, которые осваивают студенты с помощью учебника, должны быть востребованы как окружающим социумом, так и самим студентом . Это условие компетентностного освоения учебной дисциплины. Компе-тентностный подход, с нашей точки зрения, есть некий договор между социумом и личностью студента.

Планируемые результаты

Каковы планируемые результаты изучения учебного курса? Они должны быть отражены в учебнике. В учебнике дидактики разработанный нами компетентностный курс позволяет студентам:

– рассмотреть дидактику различных педагогических теорий, систем и технологий, самоопределиться по отношению к ним, выразив собственную позицию и личностно-актуальную образовательную проблематику;

– приобрести опыт эффективной педагогической деятельности с помощью ответов на дискуссионные вопросы, выполнения заданий из блоков самоопределения, разработки фрагментов уроков, открытых заданий, образовательных ситуаций и послесловий к материалам параграфов учебника;

– научиться создавать дидактические и методические разработки по обучению школьников и развитию их одаренности средствами общеобразовательных курсов;

– освоить формы и методы педагогической работы в режиме оргдея-тельностных семинаров, научиться моделировать уроки, вести их обсуждение и анализ, давать оценку и самооценку проводимым занятиям.

Компетентностный учебник содержит систему оценки образовательных результатов . При оценке уровня владения компетенцией, то есть при оценке компетентностей студента, мы предлагаем применять следующие системы.

-

1. Система оценки продукта, созданного студентом при выполнении учебного задания (дидактического практикума). По элементам продукта делается вывод о наличии у студента соответствующих данной компетенции знаний, умений, навыков, способностей, инструментария, опыта.

-

2. Система оценки деятельности, выполняемой студентом. В данном случае оценивается именно деятельность студента — ее качество, эффективность. Деятельность студента здесь является тем педагогическим продуктом, который диагностируется и оценивается.

-

3. Система самооценки компетентностей студентом. Такая система реализуется методами рефлексии, анкетирования, тестирования. Самооценка отражает субъективные представления студента о своих компетентностях и может использоваться преподавателем в ходе обучения.

Уровень владения компетенцией определяется с помощью таких форм и методов:

-

1) количественные способы (баллы, проценты и др.);

-

2) рейтинговые (кто лучше);

-

3) качественные (письменные или устные характеристики);

-

4) уровневые (например: а) репродуктивный уровень — по образцу; б) творческий; в) эвристический).

Компетенции студента, на развитие которых ориентирован учебный курс, приводятся в рабочей программе, которая также входит в состав учебника. Там же перечислены ключевые компетенции, подлежащие развитию и диагностике сформированности. Формулировка осваиваемых компетенций дается в деятельностной (глагольной) форме с указанием объектов приложения деятельности.

Учебник-практикум

Главной особенностью компе-тентностного учебника является включение в него практикума по каждой теме курса. Учебные задания ориентируют студента на собственную проектную и исследовательскую деятельность в изучаемой области. Создавать практикум отдельно от учебника, на наш взгляд, нецелесообразно, поскольку возможен разрыв в деятельности студента.

Приведем пример задания практикума из нашего учебника «Дидактика».

-

1. Используя лист бумаги, ножницы, краски, нитки и скотч, изготовьте модель одного из законов обучения. Представьте свою работу для коллективного обсуждения во время семинара. Ответьте на вопросы коллег о вашей модели. После этого предложите объяснение своей модели.

-

2. Напишите сочинение «Я — ученик!» Раскройте следующие вопросы:

-

• Что я хочу как ученик? Каково мое предназначение?

-

• Что я собой представляю как ученик, что именно мне удается лучше всего? К чему у меня есть склонности и предпочтения в учебе?

-

• Кому, кроме меня, нужно мое обучение? Что он (они) хочет (хотят), чтобы я добился, чему научился и зачем?

-

• Мои цели по учебным предметам. Чего мне нужно добиться по данному предмету за учебный год? Что именно сделать, создать? Как я буду достигать этого?

-

3. Выберите из числа заказчиков образования какую-либо категорию, например конкретное предприятие, которое находится в зоне вашего проживания, и составьте краткое описание системы обучения, которая ориентировалась бы на заказ этого предприятия. В системе обучения отразите смысл и цели обучения, принципы, содержание образования, формы и методы обучения, контроль и оценку результатов.

Эвристический подход

Один из главных дидактических принципов, который заложен в основу компетентностного учебника: не с предметом к студентам, а со студентами к предмету . Эта идея, вошедшая в школьный обиход благодаря отечественным педагогам-новаторам, составляет краеугольный камень личностно ориентированного обучения. Аналогичное отношение предполагается и в подготовке будущего специалиста. Чтобы «идти со студентами к предмету», этот предмет должен быть представлен для них в актуальной, притягательной и личностно значимой форме. В качестве такой формы предлагаются открытые задания – не имеющие однозначных, заранее известных решений. Эти задания предлагаются в конце параграфов и ориентированы не на поиск правильных ответов в тексте учебника, а на эвристическую деятельность читателя по разработке собственных версий, позиций, представлений, решений [7].

Творческая сила открытых заданий состоит в том, что они служат началом развертывания образовательной ситуации , в которую постепенно погружаются не только студенты, но и сам педагог. Вместе со студентами он пытается отыскать нестандартные пути и способы решения учебных ситуаций.

Тема «Знания и развитие»

Сравните высказывания в первых двух столбцах таблицы и предложите свои суждения в третьем столбце.

|

Обучение — это преподавание и учение |

Обучение — это учение и преподавание |

Обучение — это... |

|

Чтобы обучать Петра математике, нужно хорошо знать математику. |

Чтобы обучать Петра математике, нужно знать математику и Петра. |

Чтобы обучать Петра математике... |

|

Каков учитель, таковы и ученики. У «сильного» учителя всегда «сильные» ученики |

Если есть ученик, для него найдется и учитель. Источник познания — в ученике, учитель лишь помогает ему реализовать себя |

Роль ученика в обучении... Роль учителя в обучении... |

Пример блока самоопределения с заданиями

Проблемность учебника

Одна из задач компетентностно-го учебника — аргументированная проблематизация ключевых вопросов курса. Чтобы вызвать эмоциональную реакцию студента и помочь ему в личностном самоопределении, в учебнике предлагаются различные, иногда противоположные позиции и подходы. Например, в нашем учебнике дидактики в качестве зоны «педагогического разлома» для самоопределения студентов выбран вечный спор между сторонниками образования как формирования человека и представителями природосообразной педагогики, в которой ученик подобен «семени неизвестного растения». Формировать или выращивать ученика? Иметь или быть в образовании? С предметом к ученику или с учеником к предмету? Обсуждение этих вопросов создает пространство для самоопределения каждого, кто начинает осваивать науку обучения.

Проблемность компетентносного учебника реализуется с помощью блоков самоопределения, в которых студенту предлагается познакомиться с альтернативными позициями по теме и сформулировать свои суждения.

Метапредметная составляющая учебника

В компетентностный учебник включаются вопросы, посвященные методологическим основам курса. Например, в учебнике дидактики рассматривается сущность образовательного процесса, анализ современных дидактических концепций, вопросы конструирования содержания образования, описание образовательных технологий, форм, методов и средств обучения, диагностика и контроль результатов.

Метапредметная специфика отражается в вопросах и упражнениях после параграфов. Например:

-

• Должна ли дидактика зависеть от философии или являться универсальной теорией обучения всех всему?

-

• Дайте определение понятию «образование», которое выходило бы за рамки педагогики и охватывало процессы, изучаемые в других науках, например в истории (образование государства), географии (образование гор).

-

• Сформулируйте все возможные «самопринципы»: саморазвития, самореализации и т.п. Могут ли они образовать основу особой дидактической системы? При положительном ответе дайте краткую характеристику такой системы.

Структура параграфа учебника

Каждый параграф учебника содержит несколько взаимосвязанных тематических блоков, выделенных подзаголовками. Совокупность таких блоков обозначает ключевую проблематику по теме параграфа.

В текст учебника включены врезки, относящиеся к определению основных понятий и к дискуссионным проблемам, которые могут использоваться на лекциях, семинарах, в самостоятельной работе с учебником. Например:

Образовательный процесс - педагогически обоснованное, последовательное, непрерывное изменение состояний субъектов обучения в специально организуемой среде с целью достижения ими образовательных результатов.

В конце параграфов содержатся резюме. После резюме идут открытые вопросы и упражнения, помогающие творческому переосмыс- лению изученного материала. Открытость вопросов предполагает, что на них нет однозначных ответов, которые можно найти в тексте параграфа. Каждый открытый вопрос или упражнение предполагают личное и уникальное решение.

Организация учебного процесса

В классическом вузовском образовании традиционно преобладает лекционная сторона и недостаточно развита практическая составляющая. В основе компетентностного учебника лежит идея практического, продуктивного освоения курса, когда студенты самоопределяются по отношению к различным типам подходов и осуществляют собственную продуктивную деятельность. Учебник выступает не столько источником информации для усвоения, сколько организатором творческого учебного процесса.

В компетентностном учебнике содержится инструментарий, который позволяет организовать различные виды деятельности студент а: выявление и активизацию личного опыта, проблематизацию рассматриваемых положений, самоопределение по отношению к имеющимся системам, изучение дефиниций, проведение дискуссий, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение разработок, рефлексивное осознание хода обучения.

Особую роль в обеспечении продуктивности компетентностного курса играют семинары. Их организационно-деятельностная основа позволяет максимально реализовать творческие ресурсы студентов, которые с удовольствием участвуют в групповых формах работы, снимающих возможный психологический дискомфорт и вселяющих уверенность в собственных силах. Публичное сопоставление различных позиций на семинарских занятиях вызывает палитру чувств и ощущений, побуждающих к самоопределению относительно изучаемого материала. Результаты групповых обсуждений во время семинаров облекаются в форму практических разработок, которые студенты тут же осуществляют и анализируют. Задания для таких семинаров также включаются в состав компетентностного учебника.

Лекции с использованием компе-тентностного учебника также имеют свою специфику. Большинство лекций не опережает, а следует за соответствующими семинарами. Во время лекции педагог рассматривает и достраивает до целостного теоретического обоснования те пробле- мы, которые были затронуты на семинарах. Происходит сопоставительное рассмотрение понятий, категорий или систем, соответствующих образовательной реальности. Лекция становится продуктивной — у студентов возникают собственные мнения, сомнения, вопросы. Они с интересом слушают теорию вопроса, который перед этим осваивали практически.

Рефлексия в учебнике

Успешность освоения учебного курса зависит от степени осознания учащимся и педагогом своей деятельности. Рефлексивная деятельность относится не только к самостоятельному освоению учебника, она включает в себя все ситуации и коммуникации, в которых студент принимает участие в процессе освоения курса. Это могут быть семинарские занятия, лекции, педагогическая практика, курсовые и дипломные работы, выступления на конференциях и педагогических олимпиадах, дискуссии в печати, неформальные обсуждения.

Одной из целей занятий является формирование студентами механизмов (способов, алгоритмов, технологий) осознания и фиксации своих внутренних изменений и приращений по отношению к изучаемому курсу.

В конце глав учебника даны алгоритмические задания и рекомендации по организации итоговой рефлексии студентами своей деятельности, которая относится к содержанию главы. Рефлексия не должна быть редкой и эпизодичной, рефлексивные операции выполняются на протяжении всего изучения курса, охватывая любые кратковременные этапы деятельности.

Список литературы Структура и содержание компетентностного учебника для вуза

- Сластенин В.А. Новый учебник по дидактике. Рецензия на книгу А.В. Хуторского. Современная дидактика // Педагогика. 2002. № 2. С. 105-106.

- Хуторской А.В. Дидактика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2017. 720 с.

- Хуторской А.В. Педагогика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2019. 608 с.

- Хуторской А.В. Научная школа человекосообразного образования: концепция и структура // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Сер.: Педагогические науки. 2009. № 6 (40). С. 4-11.

- Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования // Народное образование. 2003. № 2. С. 58-64.

- Хуторской А.В. Место учебника в дидактической системе // Педагогика. 2005. № 4. С. 10-18.

- Хуторской А.В. Учебник для эвристического обучения // Эвристическое обучение. В 5 т. Т. 1. Научные основы / под ред. А.В. Хуторского. М.: ЦДО "Эйдос", 2011. С. 168-182.

- Хуторской А.В. Возможно ли создание общей теории учебника? // Современный учебник: Проблемы проектирования учебной книги в условиях модернизации школьного образования: сб. науч. трудов / под ред. А.В. Хуторского. М.: ИСМО РАО, 2004. С. 31-42.

- Хуторской А.В. Модель компетентностного образования // Высшее образование сегодня. 2017. № 12. С. 9-16.