Структура личности в контексте правоохранительной деятельности

Автор: Г.Д. Андрюшин

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Проблемы познания и психодиагностики личности

Статья в выпуске: 2 (22), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149126312

IDR: 149126312

Текст статьи Структура личности в контексте правоохранительной деятельности

СТРУКТУРА личности

В КОНТЕКСТЕПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Канд, психол. наук, доцент Г.Д. Андрюшин

Орловский юридический институт МВД России

Понятие личности является фундаментальным в профсс-сиональяо-психологичсской подготовке сотрудников правоохранительных органон и в учебном спецкурсе "Психология в деятельное) и сотрудников органов внутренних дел" Усвоение сущности и структуры личности призвано ориентировать сотрудников, курсантов и слушателей учебных заведений МВД России на более глубокое осмысление основных психологических и социально-психологических явлений, на данной основе формировать личностный подход в служебной деятельности “Достоинство личности охраняется государ ствам", - констатируется в Конституции Российской Федерации (ст. 21). А чтобы оберегать личность гражданина как высшую социальную ценность, что является главной задачей судебных и правоохранительных органов, необходимо, как минимум, уяснить, что же такое личность человека От психологического содержания данного лоня i ия во многом зависит и понимание сотрудниками милиции, прокурорскими работниками и судьями таких профессионально значимых категорий. как. например, “личность виновного" или "личность несовершеннолетнего". зафиксированных в Уголовном кодексе Российской Федерации (ст ст. 6.89). Ост авляя за рамками рассмотрения данной статьи юридический аспект проблемы «Личность в системе “человек - право"», обозначим лишь психологическое содержание феномена “личность" в контексте личностного подхода.

Личностный подход в деятельности органов внутренних дел определяется следующим тезисом: сотрудник милиции в любом эпизоде служебных взаимоотношений с гражданами (объектами деятельности) обязан воспринимать каждого человека как личность - в комплексе индивидуально-психологических качеств и отношений, достоинств и недостатков, на данной основе - профессионально корректно подчеркнуть гуманное отношение к его личности, независимо от процессуального или социального статуса гражданина - потерпевшего или подозреваемого, пенсионера или “нового русского". Естественно, и любой сотрудник милиции (субъект деятельности) вправе ожидать адекватно гуманного отношения к своей личности как со стороны граждан, так и со стороны непосредственных руководителей в рамках служебной субординации. Универсальный характер межличностных взаимоотношений в правоохранительной сфере на современном этапе социального развития России ведет нас к понятию: “‘Личность как субъект и объект деятельности органов внутренних дел".

В психологии существует множество общетеоретических подходов к определению такого сложного явления, как личность. Так, основоположник персонализма У. Штерн трактовал личность как “психофизическую нейтральность". 3. Фрейд в основу личности закладывал неосознаваемое "Оно", большинство советских психологов понимало личность как "социальное качество человека", а один из родоначальников американской психологии У. Джеймс вообще относил к личности все. что “человек может назвать своим", включая и тело, и собственные психические силы, и даже жену, детей и текущий банковский ечст

Данный краткий исторический экскурс позволяет констатировать. что все названные (и многочисленные другие) ученые по-своему праны, выделяя ту или иную содержательную либо функниональну ю сторону личности. Однако, с яру -гой стороны, это су шесгвснно затрудняет понимание личностного подхода юристами, у которых, как правило, фиксирован жестко нормативный тип не только правосознания, но и мировосприятия Соответственно, как представляется автору. методологически выверенным представляется системный подход к пониманию феномена личности как структурно-функциональной целостное ги сознания, и наиболее универсальным можно признать следующее энциклопедическое определение: “Личность - это человек как носитель сознания". Именно в контексте данного тезиса у юриста закладывается философское осмысление феномена "человек разумный", но главное - упрощается интерпретация в уголовно-правовом аспекте таких сложных явлений, как “вменяемость", “субъективная сторона" и “прямой умысел" (в частности, базовый элемент в классической триаде: сознавая. предвидел, желал).

Исходным в определении сознания личности является понятие психического в человеке. Психика - это свойство высокоорганизованной материи головного мозга активно отражать окружающую действительность и осуществлять на данной основе саморетуляцию повеления. Психика есть атрибут (основное качество) индивида, человека как существа биологического, вида homo sapiens. Как видно из определения, психика присуща и животным, и новорожденному младенцу. и. например, невменяемому липу. Основным психическим механизмом биологического самоопределения индивида и его выживания как вила является адаптация: приспособительные изменения организма (или отдельного органа чувств) к воздействующим раздражителям окружающей среды.

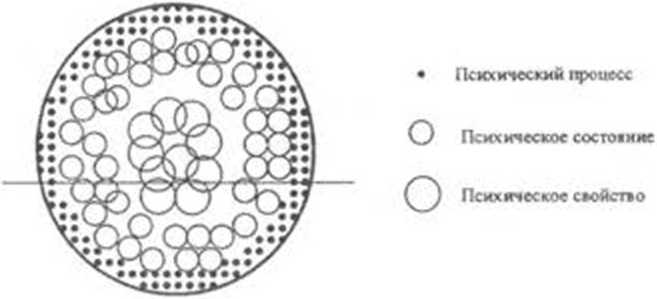

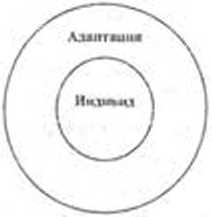

В развитие психики сознание есть высшая форма психического отражения объективной действительности человеком как субъектом деятельности и социальных отношений. В отличие от саморегуляции поведения индивида на уровне рефлексов или инстинктов, деятельность личности характеризуется активной избирательностью и целенаправленностью, а социальность определяется общением с другими людьми посредством речи. Сознание есть атрибут личности: действительно, "проблески сознания" проявляются уже в первые дни младенчества. а "основы личности", по мнению большинства отечественных возрастных психологов и педагогов, формируются к 3-5 годам с развитием речевых умений и навыков. Видный советский психолог Б.Г. Ананьев отмечал прояв- ленис такого важнейшего свойства личности, как осознание себя и обособление себя от других, уже у детей трехлетнего возраста; а великий российский гуманист Л.Н Толстой полагал. что характер закладывается до 5 лет. а после происходит лишь его изменение (примечательно в смысле завершения формирования личности, что в тот период в России социально одобряемым было вступление в брак мужчины - как зрелой личности - лишь по достижении 30-летнего возраста). В отличие от психического механизма адаптации индивида, основным психологическим механизмом личностного самоопределения является социализация; процесс усвоения и результат активного воспроизводства человеком опыта общения и общественных отношений. В данном контексте более понятна в общепринятая в советской психологии трактовка личности как индивида, прошедшего процесс социализации. Таким образом. можно обозначить наглядно логическое соотношение понятий “психика" и "сознание", “индивид” и “личность", “адаптация" и “социализация" (схема 1).

Схема /

В целом, на основе обобщения сказанного, можно описательно представить личность как индивид в совокупности биологических качеств (генотипических, врожденных и развитых посредством адаптации) и социальных характеристик (приобретенных в процессе социализации). Оставляя для наглядного обозначения феномена личности круг, как это принято. например, для представления понятий в логике, условно представим соотношение биологического и социального н личности (схема 2).

При этом, говоря о пропорциях данного соотношения, мы всегда должны помнить афорист ичное высказывание видного российского физиолога И.М. Сеченова о том. что в человеке лишь “одна тысячная биологического”.

Таким образом, в контексте личностного подхода к служебной деятельности, каждый сотрудник милиции в любом акте взаимоотношений с гражданином должен учитывать то. что он имеет дело, в первую очередь, с индивидом, обладающим комплексом биологических качеств, генетически обусловленных и развитых посредством адаптации, включая тип телосложения и состояние здоровья, свойства высшей нервной деятельности, темперамент, задатки и др. Вместе с тем, это личность, с приобретенными посредством социализации -а семье, в классе, дружеской компании, коллективе и т.п. -самосознанием, жизненным опытом и характером.

Психические процессы,состояния, свойства

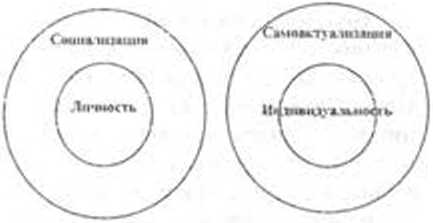

Итак, личность человека представляется нам как цельная психофизиологическая и социально-психологическая сущность. система психических явлений - в совокупности структурных элементов и функциональных связей с окружающей, прежде всего социальной, действительностью.

С позиции функционального анализа, личность представляет собой систему психических процессов, состояний и свойств, определяющих поведение человека как форму взаимодействия с окружающим миром. В целях лучшей визуализации (и используя образную терминологию В.И. Даля) личность можно образно представить как срослый комок" психических процессов, состояний и свойств (схема 3).

Схема 3

Психический процесс - это “движение психического явления" (И М. Сеченов), основной способ существования к протекания психического в человеке, условно - "психический атом". Невозможно представит ь какой-нибудь акт психической деятельности человека вне или помимо определенного психического процесса: увидел - психический процесс (ощущение). испугался - психический процесс (эмоция), вспомнил - психический процесс (память), сдержал слезы - психический процесс (волевой акт). С позиции механизма функционирования психики и сознания, психический процесс-основной способ существования индивида (личности) - как совокупность психических отношений - во взаимосвязи с окружающей (социальной) действительностью.

Психическое состояние есть " определившийся в данное время относительно устойчивый уровень психической активности" (А.Г. Ковалев). В определенном смысле психическое состояние - это “течение во времени" соответствующего психического процесса: настроение - "протекание" эмоции; размышление -- “ход” мысли: волевое усилие - "проявление" воли. В функциональном аспекте психическое состояние является как бы “временным", промежуточным звеном (буфером) между человеком и окружающим миром, “сиюминутным" внутренним регулятором, определяющим направленность реакций, усиливающим или ослабляющим общий тонус психической деятельности.

Психическое свойство - это “устойчивое психическое образование, обеспечивающее определенный уровень психической деятельности, типичный для индивида" (А.Г. Ковалев), сформированное в процессе жизнедеятельности психологическое качество, определяющее индивидуальный стиль деятельности человека Другими словами, психическое свойство - это фиксированный в личности (либо посредством повторения. согласно А.К. Перову, либо посредством обобщения, согласно СЛ. Рубинштейну) соответствующий психический процесс: душевность-развитость чувств; наблюдательность и памятливость-тренированность внимания и памяти; самообладание закрепленность частых волевых актов. В функциональном аспекте психическое свойство есть определенный “исходный уровень" психической активности, определяющий интенсивност ь и своеобразие связи индивида с окружающим миром, индивидуальный характер взаимодействия личности с объективной действительностью.

Следует отмстить, что в психологии личности психические свойства общепринято обозначать как "психологические свойства личности", а их комплексы - как “индивидуально-типологические особенности личности". Таким образом, представляется логически обоснованным и определение понят ия “индивидуальность". Индивидуальность - это “личность в ее конкретном своеобразии как неповторимое сочетание психологических особенностей". Другими словами.

это неповторимость психических процессов и состояний, но прежде всего - индивидуально-психологических свойств конкретной личности. Вместе с тем «если личность - вершина всей структуры человеческих свойств, то индивидуальность -это "глубина” личности и субъекта деятельности».

В завершение функционального анализа взаимосвязей психики и сознания, индивида и личности с окружающей, прежде всего, социальной действительностью. необходимо развить предыдущий тезис: "Основной жизненной функцией, функциональным механизмом, определяющим физическое и социальное бьп ис, является для индивида - адаптация, для личности - социализация, а для индивидуальности - самоактуализация". При этом самоактуализация понимается как функциональный процесс самопознания и самореализации, проявления личностью своей "неповторимой самобыт ности", постоянного развития и практической реализации своих возможностей. как особый вид деятельности: “Труд ради того, чтобы хорошо делать то. что человек хочет сделать".

Схема 4

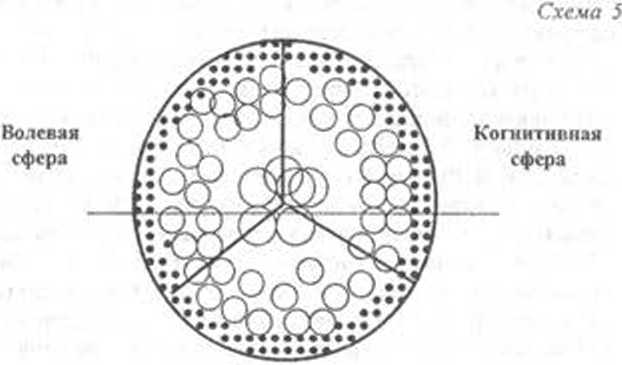

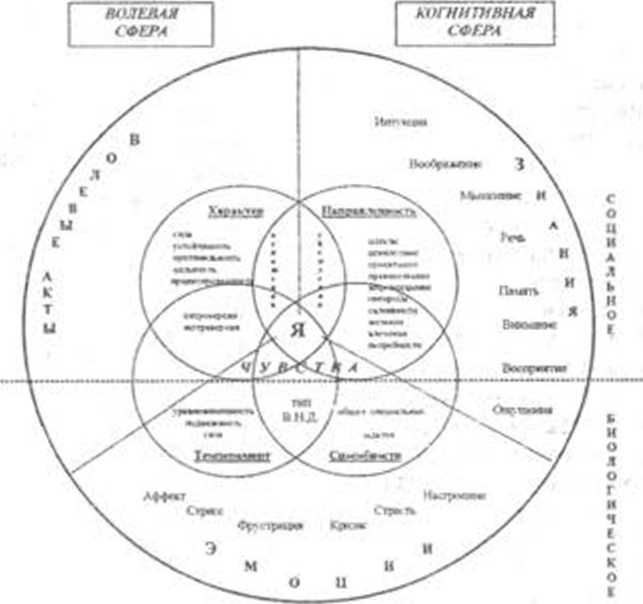

Копппивная, эмоциональная, волевая сферы личности

С позиции структурного анализа личность можно представить как упорядоченную структуру элементов - психических явлений. В терминологии ведущих отечественных психологов (Б.Г. /Хнаньев. В В. Богословский. Л.Г. Ковалев, А.В. Петровский и др.) личность проявляется "в интеллектуальной. эмоциональной и волевой сферах или сразу во всех сферах психической деятельности". Соответственно, мы вправе обозначить личность как структурное единство психических явлений, проявляющихся в эмоциональной, когнитивной и волевой сферах. Другими словами, личность - это “срослый комок" когнитивных, эмоциональных и волевых процессов, состояний и свойств.

В целях наглядност и предыдущую фу нкциональнх ю схему необходимо дополнить структурно, разбив круг на три равновеликих сектора и. таким образом, выделить в разнородном поле психических процессов, состояний и свойств когнитивную. эмоциональную и волевую сферы личности (схема 5).

Эмоциональная сфера

Следует помнить, что когнитивная сфера определяет “высшую ориентировку в действительности и в нас самих" (в терминологии патриарха отечественной психофизиологии И.П. Павлова). Ориентация человека в окружающем "когнитивном поле" осуществляется посредством познавательных процессов - оитцений. восприятия, внимания, памяти, речи, мышления. воображения, интуиции. Именно развитая ког нитивная сфера личности, прежде всего, память, речь и мышление, как основа интеллекта, в конечном счете предопределяет профессиональное мастерство сотрудника любой службы органов внутренних дел. В развитие приведенной выше общепсихологической классификации представляется необходимым дополнительный анализ познавательных процессов -в прикладном аспекте юридической психологии.

Ощущение: общепринята классификация ощущений по органам чувств человека - зрения, слуха вкуса обоняния, осязания. С позиции юридической, прежде всего - следственной и экстремальной психологии, особо значимы, соответственно, их следует тонко дифференцировать - ощущение времени, болевые и кинестетические ощущения (включая ощущение равновесия), а также ощущение опасности -на стыке с профессиональной интуицией.

Восприятие: с позиции юридической психологии профессионально значимы закономерности восприятия. прежде всего число Мюллера и механизмы сенсибилизации, адаптации и синестезии; особенности фрагментарного и целостного, адекватного и неадекватного восприятия - искаженное или иллюзорное восприятие, включая так называемые глюки восприятия.

Внимание: в общей психологии традиционно отмечают непроизвольное и произвольное внимание, а также его основные свойства - объем, устойчивость и персключаемость, сосредоточенность и распрсделясмость. В контексте дихотомии качеств “внимательность/расссянность" особого анализа заслуживает нервно-физиологический механизм внимания, прежде всего “доминанта Ухтомского". В рамках юридической психологии свойства и закономерности внимания составляют основу профессиональной наблюдательности. при этом необходимо подчеркнуть особую профессиональную значимость навыков послепроизвольного внимания и визуальной диагностики (на стыке с профессиональной памятью и мышлением).

Память: с позиции юридической психологии важны практически все традиционно выделяемые в рамках обшей психологии виды памяти: непроизвольная, произвольная, после-произвольная; кратковременная или мгновенная. оперативная. долговременная; двигательная или психомоторная, эмоциональная, словесно-логическая и образная, в том числе по доминирующим анализаторам органов чувств - зрительная, слуховая, вкусовая, память осязания и обоняния. Особую профессиональную значимость представляют механизмы запоминания. сохранения и воспроизведения информации; узнавания (опознания) и забывания, в том числе амнезии; так называемый эффект края, закономерности Эббингауза и Зей-гарник; приемы мнемотехники - механическое повторение и припоминание, эмотивапия и визуализация, структурирование, кодификация, формула ОЧОГ, ассоциации - по аналогии и смежности, подобию и контрасту. пространству и времени, а также системы скорописания и быстрочтения.

Мышление: в обшей психологии традиционно различают основные формы мышления - образы и символы, понятия, суждения и умозаключения, а также основные виды мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное и теоретическое. включая логическое мышление, в том числе законы формальной логики, “логический квадрат”, правила силлогизма. индуктивного и дедуктивного умозаключения. Данные качества и закономерности значимы в психолого-юридическом аспекте, в частности, в оперативно-розыскной и следственной психологии, при этом особую профессиональную значимость имеют метод Шерлока Холмса и феномен “неполной индукции”, но прежде всего, основные мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, детализация, схематизация, а также гиперболизация и ап люпин алия.

Воображение: в контексте юридической, прежде всего следственной и оперативно-розыскной психологии, профессионально значимы репродуктивное и творческое воображение, активное и пассивное, включающее фантазии и грезы

Особого анализа заслуживают такие формы активного воображения. как план и следственная версия (на стыке с эвристическим мышлением).

Интуиция: чрезвычайно важное н деятельности сотрудников правоохранительных органов личностное качество, основанное, прежде всего, на интеллектуальном опыте, это “инсайт” как процесс спонтанного возникновения нового знания в форме символа или образа - без осознания механизма его получения (в общей психологии интуиция традиционно трактуется как специфическая особенность мышления).

В качестве важного дополнения к данной “классической трактовке” совокупности когнитивных (познавательных) процессов необходимо привести и точку- зрения современного российского психолога Р.С. Немова, который относит к когнитивным процессам речь как процесс познания объективной и субъективной действительности посредством языка - специфичной системы символов (устная, письменная, внутренняя речь). В целом это нс принципиально, хотя традиционно речь считают основной формой словесно-логического мышления. В частности, известный советский психолог Л.С. Выготский образно “завязывал в узел", посредством значения слова, “то единство, которое мы называем речевым мышлением”.

Эмоциональная сфера отражает "пристрастность" отношения человека к конкретным проявлениям окружающей действительности и к самому себе в форме эмоций и чу вств посредством переживания приятного или неприятного, при-тяжения или отталкивания.

Эмоция —форма психического отражения как пристрастное переживание человеком своего непосредственного oi ношения к явлениям окружающей действительности (в обшей психологии традиционно выделяют положительные или отрицательные. стсничсскис, астенические и амбивалентные эмоции)

Чувство- относительно устойчивая высшая форма эмоционального переживания человеком личностного смысла явлений окружающей действительности (в обшей психологии нс существует общепризнанной классификации чувств, вместе с тем в рамках юридической, прежде всего, криминальной психологии, профессиональной и пенитенциарной педагогики необходимо глубоко анализировать познавательные, праксичсскис, эстетические, нравственные или моральные чувства, при этом важно дифференцировать межличностные и интимные чувства, например, зависть и ненависть, сострадание и любовь, а также патриотические и гражданские чувства, например, чувство долга).

В дополнение к данной "классической трактовке" следу -ст отмстить, что. например, для А. В Петровского “эмоциональная сфера" и “область чувств" - явления однородные, а “эмоция - это конкретная форма протекания психического процесса переживания чувств”. Так, А.В. Петровский и Р.С. Немов относят к эмоциональной сфере (классу- эмоциональных переживаний) наряду с эмоциями и чувст вами также настроения, аффекты, страсти и стресс.

В аспекте юридической конфликтологии и экстремальной психологии важно лиашостировать. подвергать анализу и профилактировать такие профессионально значимые эмоциональные состояния и личностные переживания, как апатия, эйфория, горе, фрустрация, внутрнличностный конфликт и кризис, включая наиболее социально тревожный синдром - посттравматическое стрессовое расстройство, а также страх в его профессионально значимых проявлениях - испуг, тревога, беспокойство.

Волевая сфера регулирует уровень физической и психической активности человека посредством произвольного усилия для достижения поставленной цели в ситуации преодоления объективных или субъективных препятствий и трудностей.

Волевой акт -элементарный психический процесс, проявляющийся в осознанном действии, направленном на достижение поставленной пели, осуществление которой связано с преодолением трудностей и препятствий (В.А. Крупецкий).

Следует признал,, что одни психологи рассматривают психологические явления эмоциональной и волевой сфер личности в рамках “эмоционально-волевой стороны деятельности" (А.В. Петровский), другие анализируют психологические проявления “эмоционально-волевой сферы" (В.А. Кру-теикий). Однако практически все отечественные психологи едины в понимании сущност и эмоциональных и волевых процессов. состояний и свойств, их роли в регуляции поведения человека

В данной связи некоторые ангоры рассматривают “эмоционально-мотивационную активацию повеления” (например. Ж. Годфруа), подчеркивая этимологическое родство обоих терминов (от лат. movere - двигаться), другие выделяют в личности "мотивационную сферу" (Р.С. Немов). Следует подчеркнуть. что в рамках выбранной автором “классической концепции” структуры личности эмоциональная сфера и мотивация поведения - разноплановые понятия. Хотя эмоции, бесспорно, играют важную роль в активации психической деятельности, а в глубинах головного мозга центры эмоций и центры определенных физиологических побуждений располагаются очень близко (в лимбической системе и в ядрах гипоталамуса). все же ведущую роль в протекании эмоциональных процессов человека, особенно его чувств, играет кора больших полушарий головного мозга, что подчеркивается классиком отечественной психофизиологии И.П. Павловым. Таким образом, оставляя “неосознанные побуждения”, по образному выражению известного российского психолога В.Ф. Вассина "в вестибюле сознания", все “осознанные мотивы" мы находим в рамках комплексного психологического свойства - направленности личности.

В завершение структурно-функционального анализа необходимо подчеркнуть, что психические процессы наиболее отчетливо выражены в котитивной сфере, психические состояния - в эмоциональной, соответственно, психические свойства определяют волевую сферу личности, прежде всего, это сила воли, выдержка и самообладание, а также такие профессионально значимые системные волевые свойства как настойчивость. инициативность, принципиальность.

Индивидуально-типологические свойства личности

Описание личности представляется поверхностным, если наряду с элементарными процессами, состояниями и свойствами в личностной структуре не локализованы глубинные - характеризующие индивидуальный стиль деятельно-ст и и т иничный способ поведения каждого человека индивидуально-типологические свойства личности. Данное психическое явление традиционно обозначается как комплекс индивидуально-типологических особенностей, определяющих. наряду с индивидуальностью, тип личности (см., например, учебник А.В. Петровского). В русле пенитенциарно-психологической научной школы (В.Г Деев. В.Ф. Пирожков. А.И. Ушатиков и др.) употребляется термин "индиви-дуально-психологическос свойство личности”. Синтезируя обе точки зрения и принимая во внимание известное высказывание И.П. Павлова: "Каждый человек есть определенный тип”, подчеркнем авторский выбор определения “индн-ннлуально-типологическос свойство” как индивидуальный комплекс типичных качеств личности. В подкрепление данного тезиса необходимо еще раз указать, что именно на основе ‘'индивидуально-типологических свойств" ученые-психологи и сотрудники органов внутренних дел дифференцируют людей на определенные типы: флегматики или холерики, "художники" или "мыслители”, волевые или слабохарактерные. наконец, законопослушные граждане или преступники.

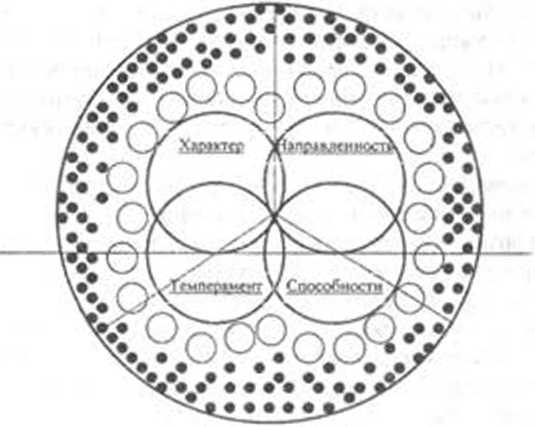

Практически все отечественные психологи выделяют в личности следующие индивидуально-типологические особенности-свойства: способности и темперамент, характер и на-правленность. Учитывая системный принцип взаимосвязи, данную совокупность индивидуально-типологических осо- бенностей (комплексовсвойств личности) можно представить в следующем виде:

Схем 6

Способности - индивидуально-типологическое свойство личности, определяющее успешность выполнения определенной продуктивной деятельности. В подсгруктуре способностей выделяются задатки как их врожденный, генотипически обусловленный компонент. В обшей психологии традиционно рассматривают специальные и общие способности, на основе которых, прежде всего. - благодаря И.П. Павлову, дифференцируют : а) художественный тип - с преобладанием ! сигнальной системы и функций правого полушария головного мозга: б) мыслительный тип-с преобладанием II сигнальной системы и функций левого полушария головного мозга; в) средний тип человека-с непроявленным преобладанием тех или иных способностей. С позиции юридической психологии необходимо рассматривать и профессиональные способности. в частности - к тому или иному виду служебной деятельности.

Темперамент - индивидуально-типологическая характеристика личности со стороны тонуса и динамики психической деятельности - силы, подвижности и уравновешенности его психических процессов. В подструктуре темперамента, благодаря прежде всего И П Павлову, выделяют его психофизиологическую основу - тип высшей нервной деятельности

Тип высшей нервной деятельности - относительно устойчивая врожденная характеристика нервной организации человека как индивидуально неповторимое сочетание особенностей протекания нервных процессов.

В обшей психологии традиционно (начиная с Гиппократа и Галена) выделяют следующие типы темперамента:

-

а) меланхолик - человек со слабой нервной системой, низким тонусом психических процессов;

-

б) сангвиник - с сильной, подвижной и уравновешенной нервной системой и соответствующими характеристиками психической деятельности:

-

в) холерик - с сильной, подвижной, неуравновешенной нервной системой, с преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения;

-

г) флегматик — с сильной, малоподвижной - инертной, уравновешенной нервной системой, условно флегматика можно называть “неуравновешенным" типом, с преобладанием процессов торможения нал процессами возбуждения.

По результатам исследовании, прежде всего, зарубежных психологов К. Юнга и Г. Айзенка в дополнение к явлениям невротизации или эмоциональной стабильности психической деятельности. в темпераменте дифференцированы такие его особенности, как экстра- или интровертированность Экстра/иктроверсия характеристика индивидуально-психологических различий человека (темперамента), определяющая преобладающую ориентированность его психической деятельности либо на мир внешних объектов (экстраверт), либо на собственное мироощущение-свой внутренний мир (интроверт).

Характер - индивидуально-типологическое свойство личности как совокупность наиболее выраженных, относительно устойчивых качеств и отношений к действительности, проявляющихся в поведении. В характере отечественные психологи традиционно выделяют такие качества как сила, уравновешенность, цельность, ориентированность, оригинальность. которые проявляются в системе отношений к деятельности, познанию и общению: к предметному миру, труду и собственности; к себе и другим людям.

В русском языке ученые-лингвисты выделяют около 1.5 тыс. соответствующих личностных черт, определяющих характер человека (для сравнения, в грузинском языке -до 4 тыс. свойств). В рамках системного подхода (учитывая “локализацию" характера преимущественно в волевой сфере. а также "на стыке" с темпераментом и направленностью личности) можно обозначить определенные типы людей по критерию выраженности характера - сильный/волевой или слабый/слабовольный, цельный/принципиальный или противоречивый/нсустойчивый. подвижный или спокойный, уравновешенный или неуравновешенный, трудолюбивый или ленивый, эгоистичный или альтруистичный, оригинальный или "как все”. С позиции юридической, прежде всего, криминальной психологии следует назвать и такое качество личности. как акцентуация характера - гипертрофированное характерологическое качество, определяющее отклонение в поведении человека на грани социальной нормы. При этом наиболее социально тревожны-с позиции криминальной психологии и виктимологии - гипертимный и неустойчивый, шизоидный и истероидный, конформный и эпилептоидный типы акцентуаций характера.

Направленность-индивидуально-типологическое свойство личности как совокупность устойчивых мотивов, определяющих активность и избирательность отношений человека к социальной действительности. В рамках отечественной психологии традиционно выделяют следующие мотивы - компоненты направленности личност и: потребности, установки, влечения и желания, склонности и интересы, мировоззрение и правосознание, убеждения, ценностные ориентации и идеалы.

Мотив - побуждение, которое является внутренней непосредственной причиной деятельности и выражает личностное отношение к тому, на что направлена деятельность.

Потребность - переживание нужды в материальных или идеальных объектах, необходимых для су шествования и раз-виг ня. выступающее источником избирательной активности.

Установка - готовность действовать определенным образом. на основе слабоосознанной или осознанной су бъект йеной оценки конкретного материального объекта или идеального явления.

Влечение - побуждение, выражающее недифференцированную. слабо осознанную потребность.

Желание - побуждение, переходящее в действенную мысль о возможности чем-либо обладать или что-либо сделать.

Склонность - относительно устойчивое побуждение как осознанная потребность заняться определенной деятельностью.

Интерес - форма проявления познавательной потребности. ориентирующая субъекта на более полное отражение лейст вителькости.

Ценностные ориентации - относительно устойчивые побуждения, определяющие избирательность отношения к явлениям окружающей, прежде всего - социальной действительности, направляющие деятельность на личностно значимые объекты.

Мировоззрение - система взглядов на окружающую действительность и человеческое мышление.

Правосознание - система знаний, опенок и установок поведения в сфере правоотношений.

Убеждения - осознанные побуждения к действию в соответствии со сложившимися взглядами, мировоззрением и жизненными принципами.

Идеал - мыслительный образ материального или идеального объекта (явления) как совершенный образец для подражания.

В рамках общей и социальной психологии традиционно выделяют просоциальный тип личностной направленности -высоконравственный и законопослушный человек либо антисоциальный - аморальный или криминальный тип личности Некоторые авторы при этом употребляют термин "асоциальный тип”, однако данное понят ие в большей мерс характеризует "промежуточный”тип направленности личности-эгоистичного. анархичного или беспринципного человека отрицающего или признающего (по ситуации) определенные “ценности” и одного - общечеловеческого, и другого - криминального типов мировоззрения.

Следует отмстить, что в данной области психологии личности “сколько ученых, столько и мнений”, например. В.Н. Мясищев определяет направленность через систему “отношений”, Д.Н. Узнадзе - посредством “установки", А.Н. Леонтьев - “личностного смысла". Еше более разнообразна “терминологическая палитра” в зарубежных мотивационных концепциях (К. Левин. А. Mac.no>-. Д. Макклелланд и др.). В целом можно признать, что приведенная трактовка подструктуры направленности личности достаточно универсальна и общепризнанна, в частности, в отечественной пенитенциарной психологии.

В контексте индивидуально-типологических свойств следует обратить особое внимание на. безусловно, самую важную индивидуально-психологическую характеристику личности - самосознание, которое в конечном итоге определяет и особенности протекания эмоциональных, когнитивных, волевых процессов, состояний, свойств, и особенности проявления темперамента, способностей, характера и направленности личности.

Самосознание - высшая форма сознания как относительно устойчивая система представлений личности о себе (образ-Я).

Самосознание есть сложное психическое образование, исследуемое в отечественной психологии традиционно в рамках его основных компонентов самооценки и самоотношсния (С.Л. Рубинштейн, В.В. Столиц, И. Кон и др.). Особое место проблеме самосознания, а на данной основе - самовоспитанию личности уделяется в педагогике и возрастной психоло-। ии (А С Макаренко. Л С Выготский, ДБ. Эльконин и др.) В западноевропейской и американской психологии, как правило. самосознание есть “образ-Я" и изучается в рамках многочисленных “эгоцентрических теорий” и “Я-концепииЙ" (3. Фрейд, У. Джемс. А. Маслоу. К. Роджерс, Дж Ропер и др.). В частности, К. Роджерс характеризовал самосознание человека посредством соотношения двух представлений: “идеать-ное-Я" и “реальное-Я". те. "каким бы я хотел себя видеть" и "какой я на самом деле”. С аназогичных теоретических пози-пий У. Джемс сформулировал следующий "тезис":

УСПЕХ

САМОУВАЖЕНИЕ =----------- ПРИТЯЗАНИЯ

-

13 контексте данной статьи необходимо обозначить основные компоненты подструктуры самосознания - самооценку и локус контроля.

Самооценка - оценка человеком самого себя, своих способностей и возможностей, своих личностных свойств и отношений к окружающей действительности, прежде всего - к другим людям. В отечественной общей психологии традиционно выделяют следующие виды самооценки: а) высокую, б) адекватную; в) низкую. С позиции юридической, прежде всего, следственной и криминальной психологии особого внимания требуют проявления чрезмерно высокой и чрезмерно низкой самооценки, ведущие соответственно к т.н “комплексу превосходства” или “комплексу неполноценности".

Локус контроля —это отношение к себе (самоотношсние) посредством осознания человеком местоположения основного фактора определяющего его отдельные поступки и поведение в целом. В описательном смысле слова - это тот "контрольный пункт управления”, который определяет судьбу человека и все происходящее в его жизни. Человека который локализует данный “контролирующий фактор” (условно) внутри себя, те самого себя считает ответственным за свои жизненные успехи или неудачи, отдельные победы или поражения. принято называть "интернал". признающий контроль вовне -“экстсрнал”. В отечественной психологии, оперируя понятием “самоотношсние”, мы обычно дифференцируем людей на соответствующие типы: полагаем одних людей независимыми, самостоятельными и ответственными (интернаты), а других - внушаемыми, инфантильными, суеверными (экстерназы).

В целом в результате синтеза всех названных положений и с достаточной степенью условности, свойственной любой схематизации, можно представить структуру личности в следующем виде (схема 7).

Схема 7 Структура личности

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА

Таким образом, приведенная концепция призвана сформировать целостное - системное восприят ие основных психологических явлений, психических функций и структурных элементов личност и. Наша точка зрения на структуру личности доступна для понимания сотрудниками, курсантами и слушателями любой формы обучения, нс обладающими спениазь-ными психологическими познаниями (включая слушателей курсов повышения квалификации, экстерната и заочного обучения). Прежде всего, данная структура личности функциональна и профессионально ориентирована - в целях объяснения сущности многих психических процессов и состояний в конкретных условиях несения службы сотрудниками правоохранительных органов. Посредством данной схемы “аффект” достаточно просто интерпретируется как расширение “эмоциональной сферы" на фоне сужения “когнитивно-волевого поля" сознания, ослабления “волевых" и “познавательных” процессов (легко объяснимы, таким образом, потеря самоконтроля. неадекватность восприятия. ухудшение внимания, памяти и мышления, встречающиеся у некоторых сотрудников органов внутренних дел в экстремальных служебных ситуациях). Сильная эмоция подавляет волю и когницию: Э-----► В: Э----► К.

В данной связи общеизвестен психологический постулат: сила воли направляет познание и сдерживает эмоции:

В-----►К; В-----► Э. Вместе с тем приведенная структу ра наглядно напоминает практическим психологам (а также руководителям ОВД) менее известную психологическую закономерность: развитость "когнитивной сферы", в частности, хорошее знание нормативно-правовых актов, тренированная профессиональная памяч ь и развитое мышление - сдерживают непроизвольные всплески эмоций, аффекты, включая гнев или испуг, в экстремальных условиях несения службы. Они являются самым мощным фактором эмоциональной устойчивости и толерантности сотрудников органов внутренних дел. Воистину, крепкая когниция управляет эмоцией". К----► Э.

В заключение следует отметить, что приведенная структура личности, обладая бесспорным преимуществом обобщения многих теоретических позиций в рамках аналитико-синтетического подхода, имеет и определенные пробелы как любая теоретическая концепция В частности, в данной схеме за основу принимается определение: "Личность - это человек как носитель сознания", соответственно, в ней нс представлены отдельные компоненты мотивации, например, "бессознательные побуждения" (по Ю.М. Антоняну), что профессионально значимо в русле актуальной криминологической проблемы немотивированных преступлений. В педагогическом аспекте можно дополнить данную схему "опытом" (согласно взглядам С.Л. Рубинштейна и К.К. Платонова), включив в нес нс только "знания", которые обозначены в когнитивной сфере, но также "умения- и "навыки" Однако, как представляется. это уже в большей мере структура деятельности, наиболее полно отраженная в концепциях АЛ. Леонтьева. Ю.Б. Гиппенрейтер и др.

В целом, принимая во внимание основополагающий принцип системности, необходимо еще раз подчеркнуть, что все функциональные связи и структурные элементы системы "личность" (вне зависимости от их интерпретации тем или иным автором), соответственно, все психологические характеристики человека - знания и умения. познавательные процессы и эмоциональные состояния, свойства темперамента и характера, задатки и способности, потребности и мотивы... взаимосвязаны и взаимообусловлены. Мы знаем, что без эмоций и чувств нет "человеческого искания истины", как подчеркивал В.И. Ленин, а без удовлетворения физиологических потребностей практически невозможна “самоактуализация личности", как отмечал А Маслоу. И именно в осознании идеи всеобщей связи субъективной реальности и объективной действительности (психических качест в и социальных факторов, определяющих поведение конкретного человека) заключается основное содержание личностного подхода в деятельности сотрудника органов внутренних дел.