Структурная модель изменений личности у участников контртеррористической операции

Автор: Стрельникова Юлия Юрьевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психология служебной деятельности

Статья в выпуске: 2 т.9, 2016 года.

Бесплатный доступ

Описывается структурная модель взаимосвязи частоты и длительности пребывания в зоне вооруженного конфликта комбатантов из числа сотрудников органов внутренних дел, их возраста и продолжительности периода их реадаптации к мирной жизни, с одной стороны, личностных особенностей и особенностей проявлений посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Представлен анализ прогностических факторов, непосредственно и косвенно влияющих на степень выраженности симптомов «вторжения» и особенности протекания ПТСР у представителей профессий с экстремальным характером деятельности.

Сотрудники полиции, комбатанты, структурная модель личности, посттравматическое стрессовое расстройство, личность, эмоциональная лабильность, пессимизм, интроверсия

Короткий адрес: https://sciup.org/147160015

IDR: 147160015 | УДК: 159.972 | DOI: 10.14529/psy160204

Текст научной статьи Структурная модель изменений личности у участников контртеррористической операции

Последствия боевой психической травма-тизации выделяются в отдельную группу психических нарушений, поскольку основой любой войны остается принцип «убей сам или будь убитым» (Медико-психологическая кор-рекция…2010). По представленным Б.В. Дри-ги (2012) данным, у большинства комбатантов (73,3 %) преобладают невротические и связанные со стрессом расстройства, среди которых в 67,1 % случаев составляет собственно посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В Международной классификации болезней 10-го пересмотра ( МКБ-10) в разделе F43.2 описываются диагностические критерии ПТСР (Международная классификация болезней…, 1994). При этом, в отличие от критериев четвертого классификационного стандарта психических нарушений, принятого Американской психиатрической ассоциацией (DSM-IV-R), подчеркивается ведущая роль симптомов «вторжения» (вторгающихся воспоминаний; мыслей, ощущений, сновидений, сопровождаемых тревогой и страхом; «флэшбэков» – нарушений ориентировки с повторным «реальным» переживанием травматического события и алгоритма действий и т. п.) для постановки и подтверждения диагноза этого расстройства (англ. – Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD). По мнению В.Г. Василевского, Г.А. Фастовцова (2005), боевой стресс, приводящий к формированию ПТСР (так называемый. «боевой ПТСР»), более полиморфен, длителен и носит кумулятивный характер, по сравнению с ПТСР, вызванными другими причинами (катастрофами, стихийными бедствиями и т. д.). Боевые ПТСР являются более разрушительными, как по своим социальным (профессиональным, межличностным, семейным, мировоззренческим), так и психическим (психосоматическим) последствиям. В публикации R.C. Kessler, A. Sonnega, E. Bromet et al. (1995) описано, что частота ПТСР у комбатантов составляет 38,8 %. Приведенные в отечественных публикациях данные исследований (Александров, 2001) показывают, что у 62 % ветеранов Афганистана симптомы ПТСР появились сразу после возвращения из условий боевых столкновений, у 15 % комбатантов такие симптомы проявились спустя 2–6 месяцев, а у 23 % – только через 4,5–5,5 лет. Исследование группы участников контртеррористической операции (КТО) на территории Чеченской Республики (n=97), описанное Н.В. Тарабриной (2008) свидетельствует, что выраженные признаки ПТСР отмечаются у 22 % обследованных, при этом получена достоверная взаимосвязь между степенью травматичности их боевого опыта и тяжестью их симптоматики ПТСР.

Анализ данных эпидемиологических исследований показывает, что подверженность ПТСР коррелирует с отдельными психическими нарушениями, которые либо возникают как следствие психической травмы, либо клинико-психопатологические феномены присутствуют изначально (например, невроз трево- ги, депрессивный синдром, панические расстройства, социофобия, враждебность, социальное отчуждение и др.). Боевые стресс-факторы служат пусковым механизмом, «раскручивающим» преморбидно существующий индивидуальный конгломерат биологических и социально-психологических взаимодействий (Снедков, 1997). По мнению А.Б. Смуле-вича (2003), предикторами развернутой картины ПТСР могут быть субдепрессивность и гипоманиакальность людей, подвергшихся психической травме. По мнению В.Г. Василевского и Г.А. Фастовцева (2005), для клинической картины боевого ПТСР специфично наличие симптомов, перемещающихся между полюсами невротического и психотического регистра психической патологии, с переходами от эпизодической гипотимии до стойкой депрессии; от навязчивых боевых воспоминаний до мучительных эхомнезий; от тревоги до диффузного страха; от настороженности до подозрительности и т.д.. В то же время, с точки зрения М.Я. Тадевосян с соавт. (2011), преморбидная предрасположенность к ПТСР трактуется как личностная особенность. Вместе с тем, Е.О. Александров (2001) утверждает, что патохарактерологические изменения личности начинаются одновременно с развитием ПТСР, скрываясь за его симптомами, и проявляются в виде зафиксированных трансформаций лишь после редукции симптомов «вторжения».

Как следствие возникает вопрос об установлении природы соотношения между этио-патогенетическими факторами-предикторами ПТСР и его клиническими проявлениями. При этом наиболее информативным представляется разработка определенной математической модели, объясняющей возможные такого рода закономерности.

Представляется, что наиболее информативным в этом отношении является метод моделирования структурными уравнениями (SEM – Structural Equations Modeling), который активно применяется в зарубежных исследованиях начиная с 90-х годов прошлого века, а в отечественной психологии – только в последние годы. В то же время в доступной научной литературе нам не удалось обнаружить работ, анализирующих структурные модели взаимосвязи динамически действующих предикторов ПТСР с личностными особенностями комбатантов и с симптомами ПТСР, при том, что имеется практика использования других методов с аналогичными целями. Так, Б.В. Дрига (2012) отмечает, что выполненные на основе дискриминантного анализа прогностические моделей ПТСР, предназначенные для решения экспертных задач применительно к ветеранам локальных войн, содержат некоторые определяющие характеристики (возраст комбатантов на момент участия в боевых действиях; наличие в анамнезе черепномозговой травмы (ЧМТ); тот или иной клинический вариант ПТСР (прежде всего – тревожно-эксплозивный, диссоциативный или апатический); характер симптомов ПТСР (наличием симптоматики «вторжения» и диссоциации); продолжительность несения службы в регионе боевых действий и число боестолк-новений, в которых комбатант принимал участие. По мнению Р.Г. Набиева (2015), формирование ПТСР у сотрудников органов внутренних дел (ОВД) связано с наличием трех блоков психологических характеристик:

– индивидуально-типологические особенности (экстраверсия/интроверсия, нейро-тизм, фрустрация, агрессивность, ригидность, личностная тревожность);

– профессиональный статус (стаж службы, количество и продолжительность спецко-мандировок в зоны КТО);

– наличие определенных изменений функционирования состояния центральной нервной системы (ЦНС).

По мнению Н.В. Тарабриной, «высокий уровень посттравматического стресса тесно взаимосвязан с характеристиками психопатологической симптоматики, общим уровнем дистресса, показателями депрессивности, личностной тревожностью и возрастом, что позволяет рассматривать их в качестве сим-птомокомплекса, корреспондирующего с клинической картиной ПТСР» (Тарабрина, 2008, с. 274]. По заключению Н.А. Куксовой (2003), преморбидные, конституционально-обусловленные психотипологические особенности личности военнослужащих имеют важное значение в генезе развития и тяжести протекания нервно-психических расстройств пограничного уровня, формирующихся после сочетанной боевой психической травмы. Аналогично рода данные были получены Ch. Brewin и соавт. (2000), которые выявили три категории предикторов ПТСР: пол, возраст к моменту травматизации и этническая принадлежность. Более широкий перечень получен Е.Г. Ичитовкиной (2011), которая обнаружила, что преморбидная пессимистичность, невротизированность, эмоциональная лабильность, высокая личностная тревожность, интравертированность, ригидность, склонность к глубокому анализу травматических событий и «дискоммуникативность» являются факторами, способствующими формированию дезадаптации и ПТСР у комбатантов-сотрудников ОВД. В свою очередь, Н.В. Короткова (2000), установила, что лиц с «комбатантной акцентуацией» отличает заострение эмоциональных свойств личности (тревожности, эмоциональной лабильности, возбудимости и др.) и использование копинг-стратегии «избегание».

Описанные выше достаточно вариативные результаты многочисленных исследований не позволяют сформировать относительно строгое представление о характере взаимосвязи между прогностическими факторами (предикторами) степени тяжести ПТСР у комбатантов (его отдельных симптомов или нозологии в целом), частотой и длительностью пребывания их в зоне вооруженного конфликта, возрастом и продолжительность периода реадаптации к мирной жизни. Основная гипотеза проведенного нами исследования опиралась на то, что в такой системе взаимосвязей основную медиаторную роль (роль посредников) играют личностные особенности комбатантов.

Объект исследования: комбатанты из числа сотрудников ОВД, имеющие опыт участия в КТО на территории Чеченской Республики. Общий объем выборки представляется репрезентативным (n = 223). Средний возраст комбатантов составил 28,8 ± 5,5 лет, среднее число спецкомандировок в зону КТО достаточно велико (2,8 ± 2,3), так же как и велика средняя длительность пребывания в зоне вооруженного конфликта (224 ± 143) суток. Представляется сопоставимой с этими данными и средняя продолжительность периода реадаптации после возвращения из зоны КТО –2,2 ± 2 года.

Для изучения психологических последствий участия в КТО использовались психодиагностические методики:

-

• стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) Л.Н. Собчик (2002);

-

• многофакторная личностная методика Р. Кеттелла в варианте 16-ФЛО, форма С (Капустина, 2001);

-

• тест цветовых отношений М. Люшера (модификация «попарные сравнения», Фили-моненко, 1993);

-

• опросник травматического стресса (ОТС, Котенев, 1997).

Клинико-психологический статус испытуемых описывался анализом симптомов и итоговых показателей ПТСР, поскольку с момента первого участия в боевых операциях у всех комбатантов прошло более 3 месяцев.

В качестве основного метода анализа эмпирических данных применялось моделирование структурными уравнениями, рассчитываемыми с помощью компьютерной версии статистического пакета «SPSS Statistics ver. 22.0», с использованием модуля AMOS (Analysis of Moment Structures – анализ структур моментов). Все изучаемые показатели характеризовались интервальным уровнем измерений, имели многомерную нормальность распределения, что позволило обоснованно применить оценочную функцию максимального правдоподобия (ML).

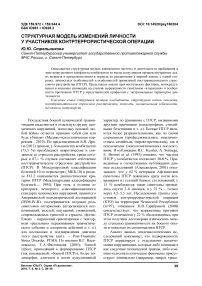

На рис. 1 представлены результаты статистической обработки данных в виде структурной модели направленных (причинноследственных) связей динамических экзогенных переменных (возраст, число и длительность спецкомандировок в зону КТО, продолжительность период реадаптации к мирной жизни), в их связи с чертами личности, обуславливающих степень тяжести симптомов «вторжения» ПТСР.

Проверка достаточности объема выборки дала положительный результат: соотношение объема выборки (n = 223) и числа оцениваемых параметров (Т = 16) равно 13,94, что значительно считающееся критически достаточным значение 5 (Kline, 2011). Индексы согласованности свидетельствуют о хорошем соответствии модели эмпирическим данным: chisquare = 22,845 (df = 24), р = 0,529, RMSEA = 0. Все оценки ковариаций и регрессионных коэффициентов между переменными статистически достоверны, значимы, их знаки соответствуют теоретическим предположениям.

Представленные выше статистические характеристики подтверждают состоятельность модели и обоснованно позволяют содержательно ее интерпретировать с учетом стандартизированных регрессионных весов (числа стрелок от вершин графической модели ), отражающих направленность и силу эффекта влияния одной переменной на другую.

Рис. 1. Структурная модель взаимосвязи динамических предикторов с чертами личности комбатантов – сотрудников ОВД и с симптомами «вторжения» в структуре ПТСР.

Экзогенные переменные: «Возр» – возраст; «Реад_п» – длительность реадаптационного периода; «Дл_сут» – длительность пребывания в зоне КТО, сутки; «число» – количество спецкомандировок. Эндогенные переменные: 1. Факторы 16-ФЛО): «А_Кет» – замкнутость-общительность; «С_Кет» – эмоциональная лабильность-стабильность; «О_Кет» – спокойствие-тревожность; «Q 3 _Кет» – низ-кий-высокий самоконтроль. 2. Показатели теста Люшера: «СО» – суммарное отклонение (тест Лю-шера).3. Тест Котенева: «В_втр» – симптомы «вторжения» ПТСР). 4. Статистики: е1, е2, е3, е4, е5, е6 – ошибки эндогенных переменных

Как следует из структурной модели (рис. 1), симптомы «вторжения» ПТСР у комбатантов детерминируют изменяющиеся во времени упомянутые выше экзогенные переменные (возраст, частота, длительность участия в спецоперациях и продолжительность периода реадаптации к мирной жизни), объединенные к тому же между собой ковариационными связями (двунаправленными стрелками). Положительная ковариация означает, что комбатанты зрелого возраста (0,08), часто и длительно (0,91) участвовавшие в КТО, имеют и более продолжительный (0,37) реадап-тационный период (0,29). При этом динамические переменные могут как непосредственно влиять (прямой эффект) на выраженность симптомов «вторжения» ПТСР (например, переменная «число командировок»), так и оказывать опосредованное влияние через эндогенные медиаторы – преморбидные личностные особенности (эмоциональную лабильность, волевой самоконтроль, тревожность и др.).

Возраст оказывает косвенный эффект на выраженность симптомов «вторжения» ПТСР через факторы С, Q 3 16-ФЛО (медиаторы 1-го порядка), фактор А 16-ФЛО (медиатор 2-го порядка) и фактор О 16-ФЛО, который может выступать как медиатор 1-го или 2-го порядка. С возрастом у комбатантов снижается самоконтроль (–0,18; фактор Q 3 16-ФЛО), повышается беспокойство, озабоченность, чувство вины (0,24; фактор О 16-ФЛО), эмоциональная лабильность, импульсивность (–0,22; фактор С, 16-ФЛО), которая, в свою очередь, осложняет социальную коммуникацию (0,20; фактор А 16-ФЛО), усиливает тревожнодепрессивный фон настроения (–0,48) и вторгающиеся воспоминания (0,20). У комбатантов более молодого возраста (–0,18) с развитым самоконтролем (фактор Q 3 16-ФЛО) чувство вины, недовольство собой, страх и тревога (0,30; фактор О 16-ФЛО), способствуют усугублению симптомов «вторжения» ПТСР (0,20) и психической напряженности (0,26; СО). Напротив, у самых молодых сотрудников ОВД, характеризующихся отсутствием чувство вины, тревожности (0,24; фактор О 16-ФЛО), а также противоречий между мотивами и жизненными целями (-0,18; фактор Q3 16-ФЛО), отмечается низкий уровень симптомов «вторжения» ПТСР (-0,17).

В отдаленном периоде реадаптации к мирной жизни наблюдаются аналогичные эффекты: вторгающиеся воспоминания (–0,17) часто беспокоят лиц с затрудненным самоконтролем (–0,23; фактор Q 3 16-ФЛО), а также импульсивных, эмоционально лабильных (–0,24; фактор С, 16-ФЛО), замкнутых, скрытных (0,20; фактор А, 16-ФЛО), тревожных, испытывающих чувство вины (–0,48; фактор О, 16-ФЛО), у которых травматическое событие повторно переживается в снах или в виде «флешбэков» (0,20). В раннем периоде возвращения к мирной жизни (–0,23) низкий уровень симптомов «вторжения» (–0,17) и психической напряженности (0,26) отмечается у комбатантов, хорошо осознающих социальные требования и ответственность (фактор Q3 16-ФЛО), спокойных, не испытывающих раскаяния и чувства вины (0,30; фактор О, 16-ФЛО).

Частота участия в боевых действиях может оказывать как прямой отрицательный эффект на выраженность симптомов «вторжения» ПТСР (-0,12), так и опосредованно влиять через фактор Q3 (медиатор 1-го порядка) и фактор О 16-ФЛО (медиатор 2-го порядка). У комбатантов, выезжавших в зону КТО лишь однократно, наблюдается сниженный самоконтроль эмоций и поведения (0,45), усиливающий симптомы «вторжения». У участников вооруженных конфликтов, часто выезжавших в зону КТО и отличающихся высоким самоконтролем (0,45; фактор Q3 16-ФЛО), чувства вины и тревожности, предвосхищение угрожающих стимулов (0,30; фактор О 16-ФЛО) усугубляют вторгающиеся воспоминания (0,20).

Продолжительное нахождения в зоне КТО косвенно детерминирует выраженность симптомов «вторжения» через фактор С (медиатор 1-го порядка), факторы А и О 16-ФЛО (медиаторы 2-го порядка). Длительное участие в спецоперациях повышает смелость, эмоциональную устойчивость (0,26; фактор С 16-ФЛО), хладнокровие (-0,48; фактор О 16-ФЛО) и циклотимию (0,20; фактор А 16-ФЛО), вероятно, вследствие адаптации к экстремальным условиям деятельности. При этом уверенность в своих способностях (0,20; фактор О 16-ФЛО), общительность и открытость (–0,15; фактор А 16-ФЛО) снижают вероятность симптомов «вторжения» и психической напряженности (0,26; СО).

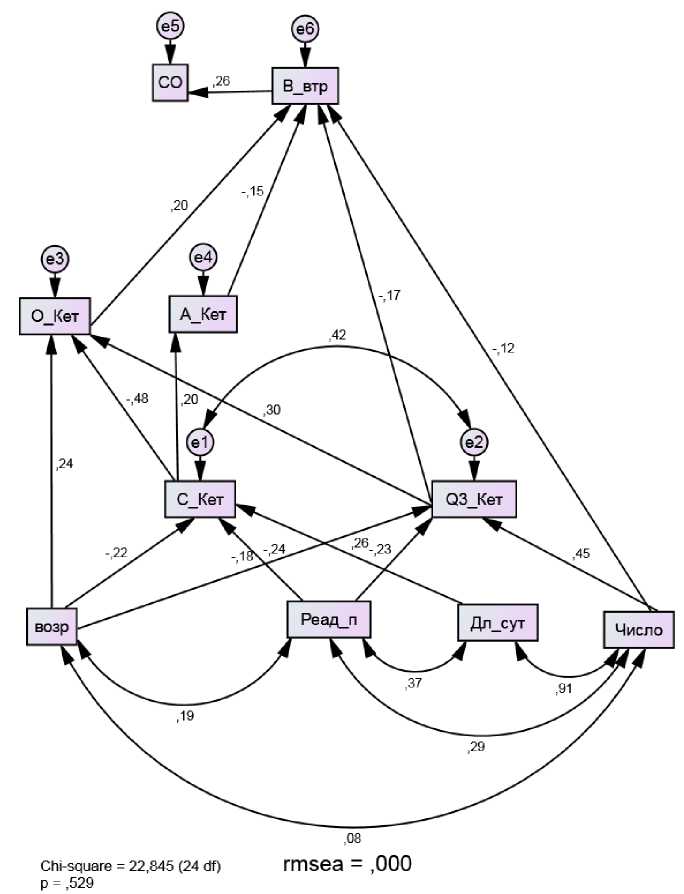

На рис. 2 изображена структурная модель взаимосвязи динамических предикторов с личностными особенностями комбатантов из числа сотрудников ОВД и с интегральным показателем ПТСР. Общие статистические характеристики модели оказались также значимыми: (соотношение объема выборки и числа оцениваемых параметров (Т = 14), равное 15,93, значительно превышает предельно малое критическое значение (5), а индексы согласованности (chi-square = 15,087 (df = 20), р = 0,771, RMSEA = 0) показали хорошее соответствие модели эмпирическим данным. Все оценки ковариаций и регрессионных коэффициентов между переменными статистически достоверны, значимы, что подтверждает состоятельность модели и позволяет содержательно ее интерпретировать.

Согласно структурной модели (рис. 2), переменные «возраст» и «число командировок» могут как непосредственно детерминировать степень тяжести ПТСР (прямой эффект), так и оказывать опосредованное влияние через эндогенные медиаторы (пессимизм, интроверсию, демонстративность личности). Длительность пребывания в зоне КТО и про-

Рис. 2. Структурная модель взаимосвязи динамических предикторов с личностными особенностями комбатантов и проявлениями ПТСР.

Экзогенные переменные (предикторы): «Возр» – возраст; «Реад_п» – продолжительность периода реадаптации к мирной жизни; «Дл_сут» – общая длительность спецкомандировок, сутки; «Число» – количество спецкомандировок в зону КТО.

Эндогенные переменные: 1. Шкалы СМИЛ: «СМИЛ_2» – шкала пессимистичности; «СМИЛ_0» – шкала социальной интроверсии; «СМИЛ_3» – шкала эмоциональной лабильности. 2. Показатели теста М. Люшера СО» – суммарное отклонение. 3. Тест Котенева: «ПТСР» – посттравматическое стрессовое расстройство. 4. Статистики: е1, е2, е3, е4, е5 – ошибки эндогенных переменных (влияния, не учтенные в модели)

должительность реадаптационного периода оказывают только косвенное влияние на выраженность ПТСР.

Интерпретация модели показывает, что чем старше возраст к моменту боевой травма-тизации, тем выше вероятность возникновения и степень тяжести ПТСР (положительный знак стандартизированного коэффициента регрессии 0,18). Косвенный эффект влияния возраста на развитие ПТСР опосредован ги-потимией и социальной интровертированно- стью личности (медиаторами 1-го порядка), а также эмоциональной лабильностью (медиатором 2-го порядка). Отрицательней знак стандартизированного коэффициента регрессии между 3-й шкалой СМИЛ и ПТСР (–0,20) означает, что, чем ярче выражены демонстративные черты личности, тем ниже вероятность развития ПТСР и слабее его симптомы. Возможной причиной этого факта является свойственный таким лицам защитный механизм вытеснения негативной информации, а также выраженные вегетативные реакции с их экстрапунитивным отреагированием. Для истероидной личности психотравмирующими являются ситуации, нарушающие стойкий эгоцентрический стереотип (крушение эгоцентрических установок), которые в боевых условиях встречаются редко.

С возрастом (0,18) повышается уровень осознания имеющихся проблем на фоне скептицизма, пессимистичного восприятия настоящего и будущего (2-я шкала СМИЛ). Ги-потимия, с одной стороны, способствует увеличению эмоциональной лабильности (0,41), уменьшая риск ПТСР, с другой – усугубляет интровертированность личности (0,43). Замкнутость, обращенность в мир внутренних переживаний (0-я шкала СМИЛ) сочетается с низкой чувствительностью к проблемам социального окружения и отсутствием демонстративных черт личности (–0,50; 3-я шкала СМИЛ). Социальная интроверсия, усиливаясь в период реадаптации к мирной жизни (0,24) и усугубляясь на фоне гипотимии, депрессии (0,43; 2-я шкала СМИЛ), способствует более тяжелым последствиям психической травма-тизации. Напротив, включенность в социальную среду (низкие значения 0-й шкалы СМИЛ), сочетающаяся с эмотивностью, ориентацией на внешнюю оценку и поддержку группы (–0,50; высокая 3-я шкала СМИЛ), сопровождается снижением риска развития и выраженности ПТСР (-0,20).

Демонстративность личности (3-я шкала «эмоциональная лабильность» СМИЛ) препятствует развитию посттравматического стресса, являясь медиатором 1-го порядка для экзогенных переменных: длительности (–0,39) и частоты (0,42) участия в спецоперациях. С одной стороны, частые спецкомандировки в зону КТО снижают (–0,20) выраженность ПТСР (возможно, вследствие адаптации к экстремальным условиям деятельности), с другой – усиливают преморбидную истероид-ность личности (0,42), при которой яркость эмоциональных проявлений (в сочетании с некоторой поверхностностью переживаний и вытеснением стрессовой информации) способствует быстрому отреагированию и разрядке негативных эмоций, уменьшая риск посттравматических симптомов (–0,20). В результате длительных спецкомандировок снижается чувствительность к средовым воздействиям (–0,39) и увеличивается тяжесть ПТСР, на фоне которого усиливается психи- ческая напряженность (0,22; показатель СО теста Люшера).

Заключение. Таким образом, риск развития и выраженность симптомов «вторжения» ПТСР выше в отдаленном периоде реадаптации к мирной жизни после однократной краткосрочной командировки в зону КТО у комбатантов зрелого возраста, которые испытывают чувство вины, отличаются тревожностью, замкнутостью, эмоциональной неустойчивостью, импульсивностью и затрудненным волевым самоконтролем. Симптомы «вторжения» ПТСР минимальны в раннем реадаптаци-онном периоде у лиц с опытом частых и длительных спецкомандировок, а также у эмоционально устойчивых, спокойных, смелых, волевых, уверенных в себе, циклотимных комбатантов молодого возраста, умеющих контролировать эмоции и поведение, с отсутствием тревожности и чувства вины, с непротиворечивостью и интегрированностью мотивов и целей профессиональной деятельности.

Преморбидная демонстративность личности является ключевым фактором, препятствующим развитию ПТСР, а отсутствие выраженных истероидных черт повышает риск возникновения тяжелых посттравматических нарушений. Показатель возраста может как непосредственно увеличивать степень тяжести ПТСР, так и косвенно влиять на его выраженность через усиление пессимистичности и социальной интровертированности личности. Количество командировок в зону КТО оказывает прямой отрицательный эффект на выраженность посттравматических симптомов. Длительность участия в КТО и продолжительность периода реадаптации к мирной жизни непосредственно не влияют на выраженность ПТСР, но опосредованно детерминируют риск его возникновения за сет наличия ряда личностных черт (социальной интроверсии, демонстративности). Риск выраженного ПТСР выше в отдаленном периоде реадаптации к мирной жизни после однократного, но длительного воздействия боевого стресса у социально ин-тровертированных, пессимистичных комбатантов из числа сотрудников ОВД зрелого возраста, с минимальной выраженностью демонстративных черт личности. Риск развития ПТСР минимален в раннем реадаптационном периоде у лиц с опытом частых и краткосрочных командировок в зону КТО, а также у демонстративных, экстравертированных комбатантов молодого возраста.

В доступной литературе не удалось обнаружить исследований, указывающих на благоприятную роль преморбидно выраженных демонстративных личностных черт, препятствующих развитию ПТСР. Напротив, Е.В. Снедков отмечает, что декомпенсация акцентуации истероидного типа протекала в условиях боевых действий в виде «часто рецидивирующих демонстративных нарушений поведения, в том числе суицидального шантажа, сопровождалась яркими экспрессивными проявлениями чувств, криками, рыданиями, позерством, вспышками раздражения. Военнослужащие с истероидным радикалом из подразделений обеспечения устраивали бурные сцены с требованиями перевести их в часть (боевые подразделения – прим. Ю.С.), участвовавшие в боевых операциях с не меньшей демонстративностью добивались перевода их во внутренний округ» (Снедков, 1997, с. 143]. Возможной причиной низкой вероятности развития тяжелых форм ПТСР у комбатантов ОВД с демонстративными чертами личности, является свойственный таким лицам защитный механизм вытеснения негативной информации с ее экстрапунитивным отреагированием. Вероятно, также, что для истероидной личности психотравмирующими являются ситуации, нарушающие стойкий эгоцентрический стереотип (крушение эгоцентрических установок), которые в боевых условиях встречаются редко. Напротив, «ореол героя» оказывает позитивное влияние на самооценку, удовлетворяет высокий уровень притязаний и потребность нравиться окружающим, а групповая деятельность подразделения (отряда) способствует сопричастности общему настроению, создавая благоприятную почву для самоопределения.

Список литературы Структурная модель изменений личности у участников контртеррористической операции

- Александров, Е.О. Взорванный мозг. Посттравматическое стрессовое расстройство: клиника и лечение/Е.О. Александров. -Новосибирск: Сибвузиздат, 2001. -160 с.

- Василевский, В.Г. Формирование взглядов на проблему боевого посттравматического стрессового расстройства/В.Г. Василевский, Г.А. Фастовцов//Рос. психиатр. журн. -2005. -№ 2. -С. 7-10.

- Дрига, Б.В. Особенности боевых посттравматических стрессовых расстройств у военнослужащих, проходивших военную службу по призыву: автореф. дис.... канд. мед. наук/Б.В. Дрига. -СПб.: ВМедА им. С.М. Кирова, 2012. -24 с.

- Ичитовкина, Е.Г. Клинические и социально-психологические особенности комбатантов Министерства внутренних дел при воздействии стресс-факторов боевой обстановки: автореф. дис.... канд. мед. наук/Е.Г. Ичитовкина. -Архангельск: СГМУ, 2011. -22 с.

- Капустина, А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла/А.Н. Капустина. -СПб.: Речь, 2001. -112 с.

- Короткова, Н.В. Психологические и медико-социальные особенности ветеранов локальных войн: дис.... канд. психол. наук/Н.В. Короткова. -СПб., 2000. -246 c.

- Котенев, И.О. Психологическая диагностика постстрессовых состояний у сотрудников органов внутренних дел: метод. пособие для практ. психологов/И.О. Котенев. -М., 1997. -40 с.

- Куксова, Н.А. Психологическая коррекция постреактивной личностной изменчивости у военнослужащих после сочетанной боевой травмы: дис. … канд. психол. наук/Н.А. Куксова. -Ставрополь: СтавГУ, 2003. -178 с.

- Медико-психологическая коррекция специалистов «силовых» структур: метод. пособие/под ред. А.Б. Белевитина. -СПб.: Айсинг, 2010. -268 с.

- Международная классификация болезней (10-й пересмотр) (МКБ-10). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике. -СПб.: Оверлайд, 1994. -300 с.

- Набиев, Р.Г. Особенности посттравматического стрессового расстройства у сотрудников МВД в зависимости от индивидуально-типологического и профессионального статуса: дис.... канд. биол. наук/Р.Г. Набиев. -Челябинск: ЧГПУ, 2015. -121 с.

- Смулевич, А.Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях/А.Б. Смулевич. -М.: МИА, 2003. -432 с.

- Снедков, Е.В. Боевая психическая травма (клинико-патогенетическая динамика, диагностика, лечебно-реабилитационные принципы): дис.... д-ра мед. наук/Е.В. Снедков. -СПб.: ВМедА им. С.М. Кирова, 1997. -438 с.

- Собчик, Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ/Л.Н. Собчик. -СПб.: Речь, 2002. -219 с.

- Тадевосян, М.Я. Психическая травма, ее последствия и предрасполагающие факторы/М.Я. Тадевосян, С.Г. Сукиасян//Неврология и психиатрия. -2011. -№ 11. -С. 95-100.

- Тарабрина, Н.В. Психология пост¬травматического стресса: интегративный подход: дис.... д-ра психол. наук/Н.В. Тарабрина. -СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. -356 с.

- Филимоненко, Ю.И. Цветовой тест М. Люшера. Модификация «попарные сравнения»: методическое руководство/Ю.И. Филимоненко. -СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. -42 с.

- Brewin, Ch.R. Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults/Ch.R. Brewin, B. Andrews, J.D. Valentine//J. of Consulting and Clinical Psychology. -2000. -№ 68 (5). -P. 748-766.

- Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey/R.C. Kessler, A. Sonnega, E. Bromet et al.//Arch Gen Psychiatry. -1995. -V. 92. -P. 1048-1060.

- Kline, R.B. Principles and practice of structural equation modeling/R.B. Kline. -N.Y.: The Guilford Press, 2011. -432 p.