Структурная оценка эффективности применения соединения «К-55» при эймериозе цыплят

Автор: Гиззатуллин Р.Р., Лутфуллин М.Х., Мингалеев Д.Н., Гиззатуллина Р.Р., Низамова Г.М.

Статья в выпуске: 4 т.256, 2023 года.

Бесплатный доступ

Эймериоз является одним из распространенных заболеваний птиц, вызываемых простейшими, которое приводит к уменьшению продуктивности и экономическим потерям в птицеводстве. В данном исследовании проводилось изучение противоэймериозной эффективности нового соединения «К-55» при лечении цыплят, зараженных эймериозом. Под руководством преподавателей кафедры эпизоотологии и паразитологи был поставлен опыт на 30 цыплятах двадцатидневного возраста, которые были заражены оттитрованной дозой спорулированных ооцист эймерий в дозе 2000 клеток на 1 кг массы. Результаты исследований показали, что у контрольных групп в тонком отделе кишечника и у экспериментально зараженных эймериозом цыплят отмечались подострое и десквамативное катаральное воспаление. В некоторых участках кишечной стенки заметно разрушение не только ворсинок, но и всего эпителиального монослоя крипты. Гидрографическая структура тонкого отдела кишечника была сохранена на 7 и 14-е сутки после лечения соединением «К-55». В кишечнике находились ворсинки с уплощенным и широким основанием. Призмы в ворсинках были представлены множеством бокаловидных экзокриноидов, с признаками повышенной секреции. В апикальной зоне не было выявлено гиперсекреции. Плотная основа ворсинок характеризуется гиперплазией ретикулоцитов, фибробластов и эндотелиальных клеток кровеносных сосудов. По всей видимости, мышечный слой состоял из непрерывного и неравномерного слоя. Исследование показало, что лекарственное средство «К-55» эффективно при лечении эймериоза птиц.

Эймериоз, экстенс и интенсэффективность, цыплята, патоморфологические и гистохимические изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/142239886

IDR: 142239886 | УДК: 619:616-08:616-303.48 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_256_50

Текст научной статьи Структурная оценка эффективности применения соединения «К-55» при эймериозе цыплят

Как известно, в зависимости от технологии содержания птицы, паразитарные болезни могут быть различными. При содержании поголовья птиц на ограниченных площадях создает благоприятные условия для развития протозойных болезней, особенно эймериоза. Это заболевание наносит заметный экономический ущерб, сдерживает рост, развитие птиц и увеличивает затраты корма [1, 2, 5].

Важную роль в борьбе с эймериозом играет правильный выбор и использование эймериостатика. Он способен подавлять развитие паразитов и защищать организм животного от негативных последствий заболевания. Однако, помимо этого, важно соблюдать профилактические меры, условия содержания и регулярная дегельминтизация. А также следить за состоянием животного и при первых признаках заболевания, необходимо провести лечебные мероприятие. Только комплексное воздействие позволит бороться с эймериозом и сохранять здоровье животных [9, 10, 11].

Изучение механизмов воздействия противопаразитарных препаратов, как уже используемых и вновь синтезированных лекарственных средств и структурных изменений, обменных нарушений в тканях хозяев после воздействия кокцидиостатиков остается актуальной проблемой. Данная работа была посвящена изучению патоморфологических изменений кишечника у больных эймериозом и леченных противопаразитарным соединением «К-55» птиц.

Материал и методы исследований. Опыт проводился в условиях вивария кафедры эпизоотологии и паразитологии на 30 цыплятах двадцатидневного возраста свободных от паразитов. Птиц заражали суспензией спорулированных ооцист эймерий в дозе 2000 ооцист на 1 кг массы тела. Отобранную птицу разделили на две группы, экспериментальную и контрольную. Цыплятам первой группы с лечебной эффективностью цыплятам задавали лекарственное средство «К-55» в дозе 30 мг/кг один раз два дня подряд с кормом. Вторая группа препарат не получала, и они служили в качестве контроля. Количество выделяемых ооцист определяли путем копрологических исследований по методу Фюллеборна. Леченную и контрольную группу животных на 7 и 14 сутки убивали и после вскрытия брали кусочки тонкого отдела кишечника, фиксировали в 10% формалине (9:1), для гистологической оценки эффективности действия нового лечебного средства. Укладку фиксированного материала осуществляли с помощью специального раствора, который был залит в парафин. С помощью гематоксилина и эозина, азур-эозина, красителей, окрашенных в синий цвет, и красителей, окрашенных в зеленый цвет, были получены гистологические срезы толщиной 5-10 мкм. Срезы окрашивали с помощью гематоксилина и эозина, азур II-эозина и ШИК–реакцией по А.Л. Шабадашу (1947).

Результат исследований . В контрольной группе основные патологические изменения были выявлены в органах пищеварения у больных эймериозом цыплят. Сильное присутствие в тонком кишечнике эймерии приводит к возникновению хронического, десквамативного катарального энтерита. В стенке толстого кишечника произошло разрушение эпителия слизистой оболочки до полного распада структуры апикальной области, затем и основания ворсинок. На поверхности слизистой оболочки в некоторых местах сохранялись только структура крипт. Клетки слизистой оболочки кишечника ворсинки крипт отмечали очень разреженность клеток, а также сильное уплотнение волокон коллагенового и ретикулинового волокна. В некоторых случаях фибриноидное набухание стенок мелких кровеносных сосудов наблюдается в большинстве случаев.

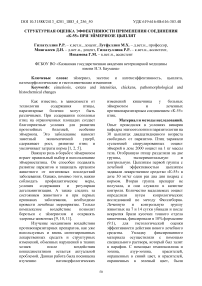

Вокруг первых, которые расположены преимущественно у основания ворсинок [7], были диффузные компактные скопления, состоящие из эозинофильных гранулоцитов, лимфоидных клеток и единичных макрофагов. Но некоторые из них, как и в случае с клетками, имеющими признаки некробиоза, были повреждены. Во всех сохранившихся участках кишечника капиллярная сеть была обезвожена [6]. На фоне широко распространенной патогенной активности эймерий, большинство кишечных крипт у больных птиц теряло регенерационный потенциал. С ними в эпителии почти полностью исчезли митотически активные энтероциты, что привело к полному исчезновению энтероцитов. По содержанию клеточных компонентов в клетках с фигурами митоза было 2,07±0,11 (в среднем по группе). В эти моменты ядро эпителия этих крипт было сильно наполнено просообразным содержимым, которое выделялось просветленным матриксом. Заметно разрушение не только ворсинок, но и всего эпителиального монослоя крипты в некоторых участках кишечной стенки. В межмышечных нервных сплетениях, гладкие клетки вырабатывали отек цитоплазмы и не имели четкой выраженности деталей хроматина в их бледно-окрашенных ядрах. Гистологические срезы после окрашивания кишечника ШИФФ-реактивом, обнаружили компактные и собранные в виде гнезд скопления или единично расположенные шизонты эймерий. Методом азур II эозином выявить генерацию эймерий в виде внутриклеточно локализованной шизонты эймерий удается с большим трудом [2] (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Контрольная группа. Гнездообразное скопление шизонтов E. maxima в эпителии тонкого отдела кишечника на 14-е сутки. Окраска ШИФФ-реактивом. Ув.400.

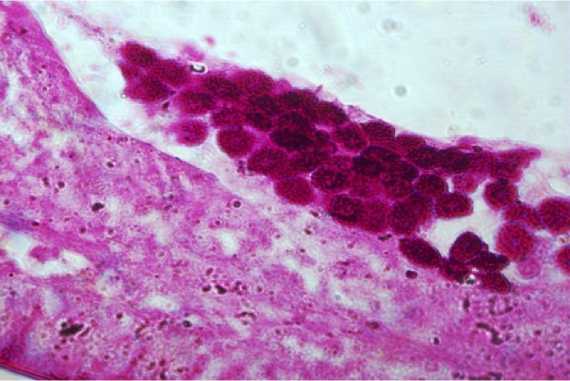

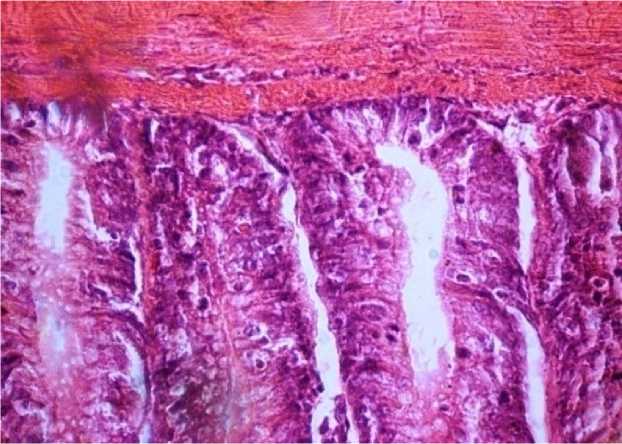

Через семь дней после лечения соединением «К-55» структура кишечной стенки тонкого отдела была слабо выражена, что объясняется предшествующим разрушением. Новые кишечные ворсинки были полиморфными и имели в основном укороченное строение. На рисунке 2 показано, что в кишечнике имеется большое количество ворсинок, имеющих широкое основание и узкую апикальную часть. На боковой поверхности ворсинок располагались монослой столбчатых эпителиоцитарных клеток. Апикальная область некоторых ворсинок была лишена эпителия и содержала многочисленные с признаками атрофии энтероциты. Из-за этого в клеточной структуре не происходит уплотнения ворсинок и крипт, а также их разрежения.

По данным исследования, в регенераторной области крипт были обнаружены одиночные митотически активные клетки 2,4±0,17. Восстанавливаемые кишечные ворсинки были представлены множеством ретикулоцитов, малодифференцированных и лимфоидных клеток, а также несколькими гладкомышечными клетками. В центре ворсинок были обнаружены самые большие концентрации этих клеток. Слизистая основа была слабо выражена и плохо передавалась в мышечную пластинку, которая имела неравномерную толщину. При этом, в мышечном слое сохранялись признаки волокнистого разволокнения [3]. Мозговые оболочки сохранили признаки набухания нейроплазмой и бледной окраски ядер.

Рисунок 2 - Тонкий отдел кишечника на 14 сутки после применения соединения «К-55» в области крипт обнаруживали единичные митотически активные клетки. Окраска

гематоксилином и эозином. Ув. 240.

Шизонты эймерий при окраске ШИФФ-реактивом не выявлялись как на поверхности, так и внутри клеток эпителия ворсинок и крипт. Картина морфологии тонкого отдела кишечника, сохраненная на 14-е сутки после лечения, сохранилась в подавляющем большинстве во всех участках среза кишечной стенки [2, 3]. При этом был полностью восстановлен кишечный эпителий на участках ворсинок и крипт. Ворсистые участки на поверхности апикальной области сохраняли следы десквамации эритроцитов, что свидетельствует о сохранении признаков десквамации энтероцитов. По причине неполного обновления эпителия кишечных ворсинок, часть их была деформирована и имела множество мелких клеток на боковой поверхности и апикальной области. В результате соединения соединительной основы кишечных ворсинок и крипт, лимфоциты проникли в новообразованные капилляры, ретикулоциты и гладкомышечные клетки. На поверхности и в клетках кишечных крипт находились по 3,76±0,25 фигур митоза. При окраске

Шифф-реактивом выявить наличие шизонтов кокцидий не удавалось. Этот мышечный слой имел однородную толщину. Непосредственно внутри и снаружи мышечная оболочка была с хорошо выраженными признаками мукоидного набухания межмышечной соединительной ткани, резко ослабла. По структуре клеток межмышечных нервных сплетении можно было определить структуру клеток, которые образовывались в результате их слияния.

Заключение. У экспериментально зараженных эймериозом цыплят в тонком отделе кишечника, произошло разрушение эпителия слизистой оболочки до полного распада структуры апикальной области, затем и основания ворсинок [2]. На поверхности слизистой оболочки в некоторых местах сохранялись только структура крипт. Соединительная ткань кишечной ворсинки и крипт имела резкое разрежение клеток, а также сильное уплотнение пучков коллагеновых волокон и набухание стенок мелких кровеносных сосудов было зафиксировано в соединительнотканной основе слизистой оболочки кишечника. У основания ворсинок располагались диффузные [7] скопления из эозинофильных гранулом, лимфоидных клеток и имеющими признаки некробиоза. Заметно разрушение не только ворсинок, но и всего эпителиального монослоя крипты в некоторых участках кишечной стенки. В межмышечных нервных сплетениях гладкие клетки не имели четкой выраженности деталей хроматина в их бледно-окрашенных ядрах [6]. Гистологические срезы тонкого отдела кишечника проводили ШИФФ-реактивом, легко обнаружили компактные и собранные в виде гнезд скопления или единично расположенные шизонты эймерий.

Через семь дней после лечения соединением «К-55» структура кишечной стенки тонкого отдела была слабо выражена, что объясняется предшествующим разрушением. Восстанавливаемые кишечные ворсинки были представлены множеством ретикулоцитов, малодифференцированных и лимфоидных клеток, а также несколькими гладкомышечными клетками. Слизистая основа была слабо выражена и плохо передавалась в мышечную пластинку, которая имела неравномерную толщину. При этом, в мышечном слое сохранялись признаки волокнистого разволокнения. Спайки между клетками эпителия ворсинок и крипт не выявлялись при окраске ШИФФ-реактивом.

На 14-й день после лечения рисунок гистологического строения тонкого отдела кишечника был сохранен на 100% во всех частях среза кишечной стенки. В области крипт и основания ворсинок кишечного эпителия был полностью восстановлен. Шизонты не обнаружили. Согласно результатам патоморфологических исследований тонкого отдела кишечника птиц, экспериментально зараженных и леченых соединением «К-55» в дозе 30 мг/кг, обладает эффективным кокцидиоцидным действием на все внутриклеточные генерации эймерий, способствует быстрому протеканию репаративных процессов в пораженных тканях птиц.

Эймериоз является одним из распространенных заболеваний птиц, вызываемых простейшими, которое приводит к уменьшению продуктивности и экономическим потерям в птицеводстве. В данном исследовании проводилось изучение противоэймериозной эффективности нового соединения «К-55» при лечении цыплят, зараженных эймериозом. Под руководством преподавателей кафедры эпизоотологии и паразитологи был поставлен опыт на 30 цыплятах двадцатидневного возраста, которые были заражены оттитрованной дозой спорулированных ооцист эймерий в дозе 2000 клеток на 1 кг массы. Результаты исследований показали, что у контрольных групп в тонком отделе кишечника и у экспериментально зараженных эймериозом цыплят отмечались подострое и десквамативное катаральное воспаление. В некоторых участках кишечной стенки заметно разрушение не только ворсинок, но и всего эпителиального монослоя крипты. Гидрографическая структура тонкого отдела кишечника была сохранена на 7 и 14-е сутки после лечения соединением «К-55». В кишечнике находились ворсинки с уплощенным и широким основанием. Призмы в ворсинках были представлены множеством бокаловидных экзокриноидов, с признаками повышенной секреции. В апикальной зоне не было выявлено гиперсекреции. Плотная основа ворсинок характеризуется гиперплазией ретикулоцитов, фибробластов и эндотелиальных клеток кровеносных сосудов. По всей видимости, мышечный слой состоял из непрерывного и неравномерного слоя. Исследование показало, что лекарственное средство «К-55» эффективно при лечении эймериоза птиц.

Список литературы Структурная оценка эффективности применения соединения «К-55» при эймериозе цыплят

- Бакулин, В. А. Болезни птиц / В. А. Бакулин // С.-Петербург, 2006. – 686 с.

- Гиззатуллин, Р. Р. Клинико-морфологическая оценка эффективности соединения «Дегельм-14» при эймериозе кур / Р. Р. Гиззатуллин // Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. – Нижний Новгород, 2013. – 196 с.

- Гиззатуллин, Р. Р. Сравнительная патоморфологическая оценка действия соединения «Дегельм-14» и препарата ампролиум на печень и тонкий кишечник цыплят, больных эймериозом / Р. Р. Гиззатуллин, И. Н. Залялов, М. Х. Лутфуллин // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2019. –Т. 237. – № 1. – С. 48-51;

- Елисеева, Е. А. Эффективные средства профилактики паразитозов птиц / Е. А. Елисеева // Птицеводство. – 2003. – № 7. – С. 46-47.

- Журавлева, А. З. Сравнительная эффективность мадувита и цигро при кокцидиозе цыплят / А. З. Журавлева // Ветеринария. – 2012. – № 10. – С. 15-16.

- Залялов, И. Н. Патоморфологическая оценка эффективности соединения «Дегельм-14» при эймериозе кур / И. Н. Залялов, Р. Р. Гиззатуллин, А. М. Идрисов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2010. –Т. 237. – № 1. – С.42-47.

- Лутфуллин, М. Х. Эймериоз кур / М. Х. Лутфуллин, Н. А. Лутфуллина, И. Н. Залялов, Р. Р. Гиззатуллин, И. В. Галкина // Казанская государственная академия ветеринарной медицины, 2015. – 101 с.

- Лутфуллин, М. Х. Противопаразитарные препараты нового поколения / М. Х. Лутфуллин, Н. А. Лутфуллина, А. С. Гасанов // Казанская государственная академия ветеринарной медицины, 2017. – 216 с.

- Мишин, В. С. Адаптация кокцидий кур к антикокцидийным препаратам и методы ее предупреждения / В. С. Мишин, В. М. Разбицкий, А. Н. Калинин // Матер.докл. III Междунар. вет. конгр. по птицеводству. – 2007. – С. 221–224.

- Фазлаев, P. P. Патогенез пищеварения у кур при эймериозе / P. P. Фазлаев, Р. Г. Фазлаев // Современные проблемы патологической анатомии, патогенеза и диагностики болезней животных / Сборник научных трудов по материалам 16-й Всероссийской научно-методической конференции. – Ставрополь, 2007. – С. 113-114.

- Фазлаев, P. P. Патогистологические изменения в слепой кишке кур при паразитировании Eimeriatenella / P. P. Фазлаев // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями / Материалы докладов всероссийской научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения К.И. Скрябина. – Москва. – 2008. – С. 490-492.