Структурно-функциональная модель формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации

Автор: Нагрелли Е.А.

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Исследования молодых учёных

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлена структурно-функциональная модель формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации, разработка и реализация которой способствует развитию профессионального мастерства педагогов.

Повышение квалификации, методическая компетентность, метод моделирования, структурно-функциональная модель, компоненты модели

Короткий адрес: https://sciup.org/14032056

IDR: 14032056 | УДК: 378.091.398

Текст научной статьи Структурно-функциональная модель формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации

Необходимость быстрого реагирования образовательной практики на постоянно изменяющиеся условия жизни общества актуализировала проблему развития и совершенствования профессионально-педагогической компетентности учителя. Эта актуализация обусловлена тем, что в условиях образовательного плюрализма учитель должен ориентироваться в многообразии современных научнопедагогических подходов, уметь не только использовать и адаптировать готовые методические решения, но и самостоятельно решать задачи, встречающиеся в его профессиональной деятельности.

В связи с этим особое значение отводится формированию профессиональнопедагогической компетентности учителей, и как важной ее составляющей – методической компетентности. Одним из наиболее перспективных подходов к решению данного вопроса, на наш взгляд, является непрерывный процесс совершенствования и развития методической компетентности учителей в системе повышения квалификации.

Изучение научной литературы, отражающей разработку вопросов, связанных с профессиональным развитием педагогов, показало, что решение означенной проблемы в настоящее время имеет серьезное научно-методические обоснование.

Отечественной наукой разрабатывались вопросы педагогических способностей и профессионального мастерства учителя (О. А. Абдуллина, В. А. Кан-Калик, В. А. Кру-тецкий, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. А. Сластенин, Н. Ф. Талызина и др.). В исследованиях С. Г. Вершловского, В. И. Загвязинского, В. А. Кан-Калика, Т. С. Паниной выявлены закономерности осуществления педагогической деятельности как творческого процесса; определены условия, способствующие развитию творчества учителя. Вопросам профессиональной компетентности учителя и исследованию ее составляющих посвящены работы И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, А. К Марковой, А. В. Хуторского и др.

Вместе с тем недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с проблемой определения и обоснования условий формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации. На наш взгляд, одним из таких условий является разработка и реализация структурно-функциональной модели формирования методической компетентности в системе повышения квалификации.

Метод моделирования, являясь одним из методов научного исследования, широко применяется в педагогике и включает в себя построение, анализ, изучение объекта. Данный метод является интегративным, так как позволяет объединить эмпирическое и теоретическое в педагогическом исследовании, то есть сочетать в ходе изучения педагогического объекта эксперимент с построением логических конструкций и научных абстракций [3].

В педагогической науке метод моделирования обоснован в трудах В. Г. Афанасьева, В. А. Веникова, Б. А. Глинского, И. Б. Новика, В. А. Штоффа и др. Основным понятием данного метода является понятие «модель».

Модель - это искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта [8].

Наиболее распространенным в педагогике типом модели и наиболее отвечающей задачам нашего исследования является структурнофункциональная модель, в основе которой лежат сущностные связи и отношения между важнейшими компонентами определенной системы.

Структурно-функциональная модель рассматривается исследователями, в первую очередь в социологии (Н. А. Заруба, Б. К. Малиновский, П. А Сорокин, М. Фуко и др.), в рамках структурного и функционального подходов, задающих принципы исследования социокультурных явлений и процессов (на уровнях общества, социума и культуры, личности, любого социального «объекта» - группы, общности, института, организации) как системноорганизованной структурной целостности, в которой каждый элемент имеет определенное функциональное значение (функцию внутри этой целостности). В науке структурный подход акцентирует аспект структуры (целостность взаимосвязанных элементов, процессы воспроизводства), а функциональный - аспект организации (принципы соотнесения и функционирования) элементов как системы в целом.

При разработке модели нами учитывались следующие методологические положения процесса моделирования [8]:

модель объективно отражает тот или иной процесс или явление (внешний вид);

богатство содержания изучаемого явления (процесса) представляется в существенных признаках, компонентах, отношениях;

в модели основное звено составляют противоречия (сущность явления или процесса).

Моделирование в педагогике осложняется рядом факторов. Они связаны, во-первых, с многофакторностью социальных явлений и процессов; во-вторых, с наличием субъективного фактора, в силу чего модели, как правило, носят не детерминированный, а стохастический характер; в-третьих, с тем, что факторы и условия, определяющие социальные явления, обычно складываются из качественных признаков, которые труднее поддаются количественному описанию, чем это имеет место в естественных процессах.

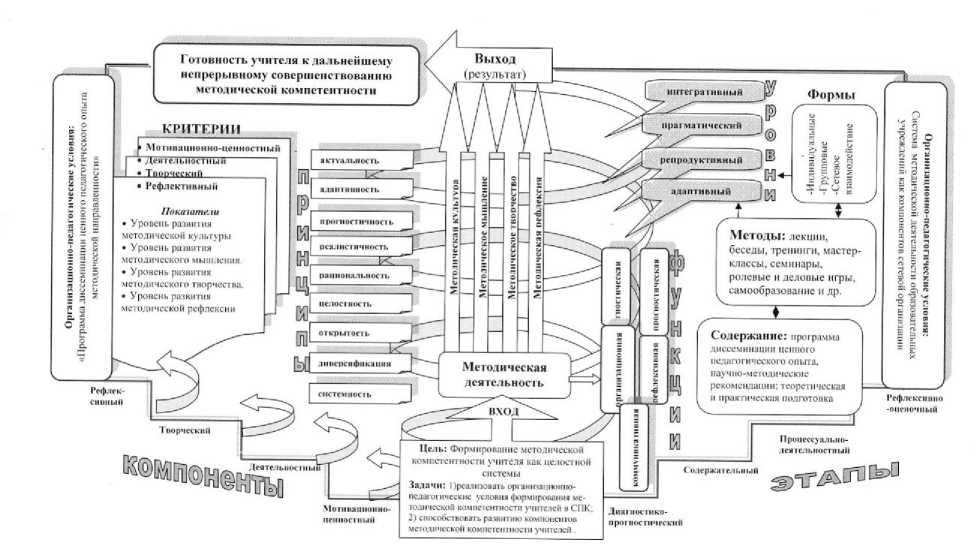

Разработанная в ходе нашего исследования структурно-функциональная модель формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации позволяет выделить в образовательном пространстве взаимосвязанные компоненты: цель, задачи, принципы, функции, формы и методы, критерии и показатели, уровни и этапы сформированности методической компетентности педагогов (рис. 1). Следует отметить, что данная система принципов является открытой, она может уточняться, изменяться в соответствии с изменением целей образовательной деятельности.

Центральным понятием для структурнофункциональной модели является понятие функции (от латинского functio - исполнение, осуществление), которая рассматривается в нашем исследовании как деятельность, обязанность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений [7]. На основании компетентностного и деятельностного методологических подходов, опираясь на труды Н. А. Заруба, Л. Г. Лаптева, В. А. Сла-стёнина и др., мы выделяем следующие функции методической компетентности учителя.

Гностическая функция обеспечивает овладение субъектом методическими знаниями, необходимыми для продуктивного решения методических задач и проблем, встречающихся в практической деятельности.

Прогностическая функция позволяет учителю планировать свою методическую деятельность, прогнозировать и предвидеть ее результаты.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации

Организационная функция включает действия, определяющие реализацию в практической методической деятельности поставленных целей и задач, корректировку действий, осуществление саморегуляции.

Коммуникативная функция связана с взаимодействием учителя с субъектами образовательного процесса, с созданием необходимого информационного потока в процессе повышения квалификации с целью формирования методической компетентности.

Рефлексивная функция направляет субъекта на самопознание и познание других, на выработку норм профессионального поведения, осознание оснований собственной методической деятельности.

Выделение структурных компонентов является необходимым условием описания структурно-функциональной модели формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации. На основании проведенного теоретического исследования и с учетом особенностей методической компетентности учителей мы выделяем следующие ее компоненты: мотивационно-ценностный, деятельностный, творческий, рефлексивный.

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя профессиональнопедагогическую направленность личности (мотивы, цели, потребности, ценностные установки); осознание роли непрерывного процесса формирования методической компетентности, приоритет общечеловеческих, гуманистических ценностей в педагогической деятельности; проявление индивидуальности личности учителя в методической деятельности; предполагает наличие интереса к данному виду профессиональной деятельности.

Деятельностный компонент в предлагаемой модели отражает особенности конструирования педагогом собственной методической деятельности с учетом целей обучения и воспитания; связан с умением педагога ставить и решать методические задачи преобразования (изменения, развития) и изыскивать новые средства и способы решения этих задач. Деятельностный компонент связан со сферой методических знаний и методических умений педагога, способностью применять знания в новых, изменяющихся условиях.

Творческий компонент отражает степень самостоятельности, инициативности, учителя при решении методических задач и проблем, встречающихся в его практической деятельности; определяется оригинальностью и нестандартным подходом к выбору способов решения данных задач. Творческий компонент предполагает наличие у педагога способностей, знаний, умений, мотивов, благодаря которым создается методический продукт, отличающийся новизной [6, с. 159].

В структуре методической компетентности нам представляется важным выделение такого компонента, который определял бы уровень развития самооценки, понимания собственной значимости в профессии и коллективе, ответственности за результаты своей деятельности, познания себя и самореализации в профессиональном общении. Таким компонентом, на наш взгляд, является рефлексивный. Обоснованно апеллировать к этому компоненту нам позволяют исследования В. В. Горшковой, В. П. Зинченко, Г. Н. Ильиной, А. М. Соломатиной, в которых рефлексия рассматривается как одна из основополагающих характеристик профессиональной (в том числе методической) деятельности. Рефлексивный компонент проявляется в умении определять основания методической деятельности; сознательно контролировать результаты методической деятельности и уровень собственного развития. Рефлексивный компонент является регулятором личностных достижений, поиска личностных смыслов в развитии, побудителем самопознания, совершенствования профессионального мастерства, формирования методической компетентности.

В целом необходимо подчеркнуть, что представленные компоненты не только взаимосвязаны, но и достаточно сильно пересекаются. Очевидно, например, что реализация деятельностного компонента в значительной степени невозможна без мотивационно-ценностного или рефлексивного и т.д. Кроме того, каждый из компонентов реализует определенные функции методической компетентности: гностическую, прогностическую и организационную функции обеспечивают деятельностный и мотивационно-ценностный компоненты, рефлексивную и прогностическую – рефлексивный компонент, коммуникативную – творческий и мотивационно-ценностный компоненты.

Структура методической компетентности предполагает процесс изменения ее в движении от одного уровня к другому. Логика исследования позволяет нам использовать шкалу уровневой оценки, включающую в себя четыре степени градации: адаптивный, репродуктивный, прагматический, интегративный.

Первый уровень – адаптивный (низкий) – характеризуется знанием преподаваемой дисциплины (академические знания), при этом знания основ профессиональной педагогики и методики носят поверхностный характер. Методическая компетентность сводится к теоретическим знаниям, опыт профессиональной деятельности недостаточен и не анализируется. Деятельность педагога строится по алгоритму, творчество практически не проявляется.

Второй уровень – репродуктивный (средний) – характеризуется проявлением тенденции к устойчивому ценностному отношению к педагогической деятельности, более высоко оценивается и признается роль психологопедагогических знаний, проявляется стремление к установлению субъект-субъектных отношений между участниками педагогического процесса, отмечается более высокая степень удовлетворенности педагогической деятельностью. Более успешно решаются не только организационнодеятельностные, но и конструктивнопрогностические задачи, предполагающие деятельность по целеполаганию и планированию профессиональных действий, прогнозу их последствий. При этом творческая активность проявляется в рамках воспроизводящей деятельности, но с элементами поиска новых решений в стандартных педагогических ситуациях. Способности к продуктивному общению недостаточно сформированы. Осознается необходимость самосовершенствования и саморазвития.

Третий уровень – прагматический (высокий) – характеризуется большей целенаправленностью, устойчивостью и осознанностью путей и способов профессиональной деятельности. В структуре мотивационно-ценностного компонента наблюдаются изменения, свидетельствующие о становлении личности учителя как субъекта собственной педагогической деятельности. На высоком уровне сформированно-сти находится методическое мышление. Высокий уровень методической культуры позволяет внедрять активные методы обучения, современные образовательные технологии, реали- зующие компетентностный подход. Собственная деятельность отличается постоянным поиском, готовностью передавать свой опыт другим.

Четвертый уровень – интегративный (высший) – отличается высокой степенью результативности педагогической деятельности, мобильностью психолого-педагогических знаний. Методическая компетентность учителей приобретает целостный, завершенный характер. В структуре личности сочетаются научные и педагогические интересы. Высокий уровень педагогической рефлексии, творческой самостоятельности и педагогических способностей создает условия для эффективной самореализации в продуктивном педагогическом творчестве. Учитель целенаправленно повышает уровень профессиональной компетентности, охотно делится личным педагогическим опытом, изучает опыт других. Такие учителя, как правило, имеют собственную педагогическую систему с выраженной гуманистической направленностью.

Для выявления и описания уровней сфор-мированности методической компетентности учителей в системе повышения квалификации были определены следующие критерии и показатели: мотивационно-ценностный критерий – стремление к выявлению внутренних потребностей и способностей, наличие мотивов внутреннего саморазвития и самосовершенствования, стремление к самообразованию, ценностное отношение к методической деятельности и т.п. (показатель – уровень сформированности методической культуры); деятельностный критерий – владение учителем способами переноса методических знаний в практическую деятельность, в новые условия, готовность учителя действовать в ситуации «неопределенности» и др. (показатель – уровень сформированности методического мышления); творческий крите- рий – наличие у учителя индивидуального стиля деятельности, владение учителем приемами проектирования собственной системы работы на основе ценного педагогического опыта и др. (показатель – уровень сформированности методического творчества); рефлексивный критерий – умение учителя оценивать, анализировать, рефлексировать, контролировать и регулировать свою деятельность и деятельность других и др. (показатель – уровень сформированности методической рефлексии).

При определении критериев сформирован-ности методической компетентности учителей нами учтены следующие требования к критериям:

раскрытие критериев происходит через совокупность показателей и уровней их проявления, на основании которых можно судить о степени выраженности этих показателей (сами качества неизмеримы, но можно говорить об измерении проявления этих качеств); необходимо фиксирование соответствия, взаимосвязи, взаимозависимости качественной определённости состояния предметов, явлений или понятий;

-

критерии должны отражать динамику процесса, предмета, явления во времени;

-

должна быть определенность показателей и уровней их проявления;

важным условием является измеримость показателей.

С учетом выявленных критериев и показателей сформированности методической компетентности нами описаны поуровневые характеристики сформированности данной компетентности учителей в системе повышения квалификации (табл. 1).

Таблица 1

Уровни проявления критериев методической компетентности учителя

|

Адаптивный (низкий) уровень |

Репродуктивный (средний) уровень |

Прагматический (высокий) уровень |

Интегративный (высший) уровень |

|

Мотивационно-ценностный критерий Показатель: уровень сформированности методической культуры |

|||

|

Ценностное отношение к методической деятельности выражено слабо или не |

Ценностное отношение к методической деятельности выражено не ярко; |

Ценностное отношение к методической деятельности выражено; |

Ценностное отношение к методической деятельности ярко выражено; |

|

выражено; интерес к собственной личности как профессионалу, а также к другим людям и к событиям выражен слабо; в низкой степени готов дальнейшему профессиональному росту; внутренние мотивы к деятельности реальной побудительной силой не обладают. |

интерес к проявлению собственной личности как профессионала, а также к другим людям и событиям носит непостоянный характер; в средней степени готов дальнейшему профессиональному росту; проявляются признаки внутренней мотивации к методической деятельности. |

наблюдаются изменения, свидетельствующие о становлении личности учителя как субъекта собственной деятельности; выражает готовность дальнейшему профессиональному росту; в наличии признаки внутренней мотивации к методической деятельности. |

осознает важность и значимость проявления собственной личности как профессионала, а также значимость других людей и происходящих событий; в высшей степени готов к проявлению личной инициативы и дальнейшему профессиональному росту; ярко выраженная внутренняя мотивация к методической деятельности. |

|

Деятельностный критерий Показатель: уровень сформированности методического мышления |

|||

|

Слабо развиты интеллектуальные умения; знания основ профессиональной педагогики и методики носят поверхностный характер; педагог производит действие по образцу с помощью других; испытывает сильные затруднения в решении методических задач и проблем; не в состоянии самостоятельно моделировать собственную методическую деятельность. |

На недостаточном уровне развиты интеллектуальные умения; педагог владеет определенными знаниями основ профессиональной педагогики и методики; производит действие по образцу с помощью или без других; затрудняется в решении методических задач и проблем; затрудняется самостоятельно моделировать собственную методическую деятельность. |

На достаточном уровне развиты интеллектуальные умения; педагог владеет осознанными знаниями основ профессиональной педагогики и методики; самостоятельно действует, но не всегда может перенести известные ему способы действия в новые ситуации; правильно решает методические задачи и проблемы, иногда прибегая к помощи других; проявляет самостоятельность при моделировании собственной методической деятельности. |

На высоком уровне развиты интеллектуальные умения; педагог владеет полными, системными, осознанными знаниями основ профессиональной педагогики и методики; самостоятельно осуществляет выбор системы действий при решении методических задач и проблем, в том числе ранее не встречавшихся в практическом опыте; осуществляет самостоятельное моделирование собственной методической деятельности. |

|

Творческий критерий Показатель: уровень сформированности методического творчества |

|||

|

Педагог в низкой степени готов к проявлению личной инициативы; |

Педагог в средней степени готов к проявлению личной инициативы; |

Педагог проявляет личную инициативу и творческую активность в методической |

В структуре личности сочетаются научные и педагогические интересы; |

|

творчество в деятельности практически не проявляется; стремление к импровизации отсутствует; нет потребности в профессиональнопедагогическом общении. |

творческая активность проявляется в рамках воспроизводящей деятельности; проявляются элементы импровизации в методической деятельности; возрастает потребность в профессиональном общении |

деятельности; присутствует импровизация и индивидуальный стиль методической деятельности; на достаточно высоком уровне проявляется потребность в профессиональном общении, ярко выражена готовность передавать свой опыт другим. |

высокая степень активности инициативности педагога; важное место в деятельности занимают педагогическая импровизация, поиск оригинальных, нестандартных способов решения методических задач; на высшем уровне проявляется потребность в профессиональном общении и готовность передавать свой опыт другим; методическая деятельность строится на собственной педагогической системе с выраженной гуманистической направленностью. |

|

Рефлексивный критерий Показатель: уровень сформированности методической рефлексии |

|||

|

Педагог не владеет способами прогноза, оценки, анализа и регулирования своей методической деятельность и деятельность других; отсутствуют умения определять основания методической деятельности; преобладает неадекватная самооценка собственной роли в деятельности. |

Педагог не может самостоятельно выбрать способы прогноза, оценки, анализа и регулирования своей методической деятельность и деятельность других; недостаточно развито умение определять основания методической деятельности; адекватная самооценка собственной деятельности носит ситуативный характер. |

Педагог самостоятельно или при помощи других выбирает способы прогноза, оценки, анализа и регулирования своей методической деятельность и деятельность других; может определять основания собственной методической деятельности; адекватная самооценка собственной деятельности позволяет самостоятельно принимать решения. |

Педагог с высокой степенью самостоятельности выбирает способы прогноза, оценки, анализа и регулирования своей методической деятельность и деятельность других; осознанно определяет основания собственной методической деятельности; адекватная самооценка собственной деятельности создает условия для самореализации в продуктивном методическом творчестве |

Реализация структурно-функциональной модели формирования методической компетентности учителей в системе повышения ква- лификации осуществлялась в четыре этапа.

Первый этап – диагностико прогностический – предполагает выявление актуального уровня сформированности методической компетентности учителей; формирование потребности ценностных ориентаций и мотивов, направленных на совершенствование методической компетентности в системе повышения квалификации; постановку целей и задач по формированию методической компетентности учителей в системе повышения квалификации; определение индивидуальной траектории формирования и развития методической компетентности учителей в системе повышения квалификации.

Второй этап – содержательный – включает в себя выявление необходимых организационно-педагогических условий формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации, целенаправленное формирование содержания методической компетентности учителей; реализацию индивидуальной траектории формирования и развития методической компетентности учителей в системе повышения квалификации.

Третий этап – процессуальнодеятельностный. На данном этапе происходит практическая реализация организационнопедагогических условий формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации, а также компонентов модели (мотивационно-ценностного, деятельностного, творческого, рефлексивного).

Четвертый этап – рефлексивно-оценочный – включает определение критериев и показателей сформированности методической компетентности учителей; выделение на основе критериев уровней сформированности методической компетентности учителей; осуществление итогового анализа реализации модели формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации; коррекцию методической деятельности через соотнесение объективных требований к профессиональной деятельности с личностным развитием педагога.

В целом следует отметить, что методическая компетентность формируется уже на стадии профессиональной подготовки специалиста. Но если обучение в высшем или начальном профессиональном учебном заведении следует рассматривать как процесс формирования основ (предпосылок) методической компетентно- сти, то обучение в системе повышения квалификации – как процесс развития и углубления методической компетентности, прежде всего, высших ее составляющих. На основе анализа научно-педагогической литературы мы определили следующие слагаемые методической компетентности: методическое мышление, методическая культура, методическое творчество и методическая рефлексия. Сочетание у учителя этих составляющих позволяет полагать, что педагог ориентируется в изменениях, которые происходят в настоящее время в общем образовании, способен продуктивно решать методические задачи, встречающиеся в практической деятельности, способен создавать новые инновационные методические продукты, которые необходимы и, возможно, будут востребованы педагогической практикой.

Список литературы Структурно-функциональная модель формирования методической компетентности учителей в системе повышения квалификации

- Бабанский, Ю. К. Проблема повышения эффективности педагогических исследований /Ю. К. Бабанский. -М.: Педагогика, 1982. -192 с.

- Беспалько, В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения /В. П. Беспалько. -М.: ИПМО, 1995. -210 с.

- Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова; под ред. Н. М. Борытко. -М.: Академия, 2008. -320 с.

- Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие/В. И. Загвязинский. -М.: Академия, 2001. -208 с.

- Заруба, Н. А. Концептуальные основы социологии управления адаптивной школой : монография/Н. А. Заруба, Е. В. Руденский. -Кемерово: изд-во КРИПКиПРО, 2002. -240 с.

- Морева, Н. А. Основы педагогического мастерства : учеб. пособие для вузов/Н. А. Морева. -М.: Просвещение, 2006. -320 с.

- Советский энциклопедический словарь /гл. ред. А. М. Проханов. -М.: Сов. энциклопедия, 1987. -1600 с.

- Штофф, В. А. Моделирование и философия /В. А. Штофф. -М.-Л.: Наука, 1966. -301 с.