Структурно-функциональная модель становления естественнонаучного мышления у обучающихся педагогического колледжа

Автор: Гайнулина Елена Викторовна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 26 (285), 2012 года.

Бесплатный доступ

Дается описание и обоснование созданной автором структурно-функциональной модели становления естественнонаучного мышления у обучающихся педагогического колледжа. Раскрываются теоретические и практические аспекты следствия применения разработанной модели. Рассматривается сущность компетентности учителя начальных классов в области естественнонаучной подготовки.

Естественнонаучное мышление, становление естественнонаучного мышления, структурно-функциональная модель, профессиональная компетентность в области естественнонаучной подготовки

Короткий адрес: https://sciup.org/147157503

IDR: 147157503 | УДК: 377.025.7

Текст научной статьи Структурно-функциональная модель становления естественнонаучного мышления у обучающихся педагогического колледжа

Модернизация отечественного образования, осуществляемая в условиях реализации Болонских соглашений, стимулирует развитие инновационных педагогических идей при подготовке учителей начальных классов. Одним из основных подходов, регламентирующих образовательный процесс в педагогическом колледже, выступает компетентность™ подход.

Теоретическое обоснование компетент-ностного подхода отражено в исследованиях В.И. Байденко, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Г.В. Мухаметзяновой, А.М. Новикова, Ю.Г. Та-тура, А.В. Хуторского и др. [2]. Ученые отмечают, что организация современного образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных и иных проблем, составляющих содержа- ние естественнонаучного образования в начальной школе. При этом собственно содержание образования должно представлять дидактически адаптированный социальный опыт решения таких проблем. Эти положения являются основополагающими в компетент-ностном подходе при подготовке будущих учителей начальных классов в области естественнонаучного образования.

Современная компетентностная парадигма образования, провозглашенная в новом Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), требует от учреждения среднего профессионального образования подготовки высококвалифицированных учителей начальных классов, умеющих быстро и эффективно решать профессиональные задачи. Стратегические направления модернизации касаются и вопросов преподавания естествознания в колледже. В новых ФГОС преду- смотрена углубленная подготовка по интегрированному междисциплинарному курсу «Естествознание с методикой преподавания». Данный курс ориентирован на овладение будущими учителями системой общих и профессиональных компетенций, основой которых является продуктивная мыслительная деятельность по применению полученных естественнонаучных знаний в различных ситуациях при обучении. Так, выпускник, освоивший профессиональную образовательную программу по данному курсу, должен обладать следующими общими компетенциями: организовывать собственную деятельность по преподаванию естествознания в школе, контролировать и оценивать решение профессиональных задач в области преподавания естествознания; оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях при обучении учащихся знаниям о природе; осуществлять поиск и оценку информации, необходимой для решения профессиональных задач в области преподавания естествознания. Поэтому от педагога требуется наличие способности решать задачи естественнонаучного образования учащихся, а это возможно, если будущий учитель начальных классов сам имеет определенный уровень развития естественнонаучного мышления (ЕНМ). Следовательно, необходимым психологическим новообразованием, сформированным в педагогическом колледже, должно стать ЕНМ. Компетентно-стный подход позволяет рассматривать это мышление в качестве общепредметной компетенции будущих учителей.

В ряде диссертационных исследований определены особенности становления ЕНМ учащихся основной школы в процессе изучения естественнонаучных дисциплин (Г.А. Бе-рулава [1], С.А. Старченко [4], Г.A. Суро-викина [5], А.В. Усова [7]); педагогические условия, необходимые для эффективного развития ЕНМ у студентов в условиях вузовского образования (С.И. Гильманшина, О.В. Плотникова [3], Н.Н. Тулькибаева [6]). Анализ проведенных исследований позволил заключить, что проблема становления ЕНМ обучающихся педагогических колледжей остается мало исследованной.

С.А. Старченко и В.А. Старченко четко трактуют ЕНМ как «интегрированное мышление, которое развивается у учащихся как физическое, химическое, биологическое в результате объединения предметных знаний, способов мыслительной и практической дея- тельности, отражающих деятельность естествоиспытателя» [4, с. 10].

Мы также рассматриваем ЕНМ как интегрированное мышление, возникающее в процессе познания естественнонаучной картины мира, посредством которого происходит отражение объективного мира в понятиях, суждениях, умозаключениях. При этом познание опирается на опыт педагогической трансформации естествознания в образовательный процесс.

Становление ЕНМ обучающихся в педагогическом колледже нами трактуется как процесс формирования у будущих педагогов целостных естественнонаучных знаний и способов деятельности посредством мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и систематизации; развитие наглядно-образного, обобщенно-образного, словесно-теоретического, практико-действенного мышления и приобретение опыта преподавания естествознания в начальной школе. Процесс становления ЕНМ должен определять основу профессиональной компетентности будущих педагогов в области естественнонаучной подготовки.

Согласно компетентностному подходу компетентность будущего учителя начальных классов в области естественнонаучной подготовки должна состоять из ценностно-смыслового, когнитивного, деятельностного и развивающего компонентов:

-

1. Ценностно-смысловой компонент раскрывает возможность образовательного процесса реализовать становление ЕНМ будущих учителей, обеспечивающего успешную их профессиональную адаптацию в школе. Данный компонент компетентности учителя включает: ценностное отношение к естественнонаучному познанию; профессиональную направленность обучающихся на изучение естественнонаучных дисциплин; желание решать проблемы естественнонаучного образования; готовность к проявлению инициативы по дальнейшему самообразованию.

-

2. Когнитивный компонент раскрывает ценности получаемых естественнонаучных знаний и обобщенных способов познавательной деятельности обучающихся, определяющих вектор развития научно-теоретического познания и мышления. Данный компонент компетентности учителя включает: целостные знания теоретических и методических основ естествознания; знание психолого-педагогических основ формирования научных понятий

-

3. Деятельностный компонент позволяет определить способы деятельности, обеспечивающие формирование ЕНМ обучающихся. Такими способами деятельности являются: рассмотрение теоретических основ формирования естественнонаучных понятий, использование обобщенного подхода к формированию способов учебно-познавательной деятельности, обучение теоретическим основам решения естественнонаучных задач, использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обобщении опыта преподавания естествознания в начальной школе.

-

4. Развивающий компонент задает логику развития ЕНМ обучающихся от нагляднообразного к обобщенно-образному, от обобщенно-образного к словесно-теоретическому и далее к практико-действенному мышлению.

и способов деятельности (наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); знание требований, предъявляемых к современному уроку естествознания; знание современных информационных технологий, используемых при изучении естествознания.

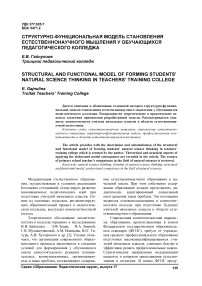

На основе анализа психолого-педагогической, методической литературы и реального образовательного процесса естествознания в педагогическом колледже нами была построена структурно-функциональная модель процесса становления ЕНМ у обучающихся колледжа. Данная модель рассматривается как целостное образование, включающее в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные блоки: мотивационно-целевой, содержательный, технологический и критериально-оценочный (рис. 1).

Разработанная нами структурно-функциональная модель детерминирована: социальным заказом, представляющим собой требования к выпускнику, освоившему образовательную программу СПО и обладающему рядом компетенций; процессом естественнонаучного образования обучающихся в педагогическом колледже как объекта нашего исследования; целью исследования; методологической основой исследования, включающей интегративно-компетентностный подход; дидактическими принципами.

Структурно-функциональная модель процесса становления естественнонаучного мышления у обучающихся была реализована в образовательном процессе ГБОУ СПО «Троицкий педагогический колледж» в рамках факультативного курса «Формирование естественнонаучных понятий у младших школьников в процессе творческой познавательной деятельности». Данный курс был реализован на основе дидактического синтеза содержания естественнонаучного и профессионального образования и раскрывал процессы интеграции содержания между знаниями естественнонаучной и профессиональной подготовки. Итак, в ходе изучения содержания факультативного курса у обучающихся формировалось интегрированное ЕНМ.

Именно в начальной школе начинается процесс формирования понятийного мышления ребенка. В связи с этим определяется важность знания учителями начальных классов содержания профессионально значимых естественнонаучных понятий, методики их формирования у учащихся [3]. В рамках факультативного курса мы смогли реализовать такие способы деятельности, которые обеспечивают формирование ЕНМ обучающихся: рассмотрение теоретических основ формирования естественнонаучных понятий, использование обобщенного подхода к формированию способов учебно-познавательной деятельности, обучение теоретическим основам решения естественнонаучных задач, использование ИКТ в обобщении опыта преподавания естествознания в начальной школе.

В рамках факультативного курса мы осуществляли формирование у обучающихся профессионально значимых естественнонаучных понятий: «материя», «вещество», «энергия», «вода», «воздух», «земля», что обеспечило становление ЕНМ у обучающихся колледжа в определенной логике. Опираясь на технологию формирования естественнонаучных понятий А.В. Усовой [7], нами была организована активная познавательная деятельность обучающихся на всех этапах овладения понятиями. Основным методом обучения при этом являлась самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа. Например, с целью выявления существенных признаков понятия «вещество» была организована самостоятельная работа с литературой. Для уточнения признаков понятия предлагалось составить рассказ о веществах по плану, предложенному преподавателем, подготовить сообщения по теме.

Уточнение и обобщение понятий осуществлялось в ходе решения естественнонаучных задач . Реализуя технологию решения таких задач, мы опирались на обобщенный подход, разработанный Н.Н. Тулькибаевой [6]. Алгоритм как форма, предписывающая деятельность по решению задачи, имеет иерархическую структуру, включающую набор

Рис. 1. Структурно-функциональная модель процесса становления естественнонаучного мышления у обучающихся педагогического колледжа действий и операций. Данную логику мы использовали при решении задач двух видов: качественных и экспериментальных. Качественные задачи использовались при объяснении нового материала, закреплении и проверке знаний. Вот примеры качественных задач: «Представьте схематично переход вещества из одного состояния в другое»; «Почему сухая огрубевшая кожа человека не проводит ток, а увлажненная хорошо проводит?»; «Какая почва прогревается солнцем быстрее – влажная или сухая? и др. Экспериментальные задачи предполагают постановку опытов и измерений: «Поставьте эксперимент, доказывающий зависимость изменения объема жидкости при нагревании», «Спроектируйте содержание опытов с водой, иллюстрирующих свойства вещества», «Предложите способы создания смесей веществ в жидком и твердом состояниях», «Исследуйте способы определения свойств воздуха».

В рамках факультативного курса кроме алгоритмизированных способов познания мы также реализовали и эвристические. Были использованы технологии поиска и моделирования межпредметной информации посредством ИКТ, технология организации проектной деятельности, технология моделирования учебных занятий по естествознанию в начальной школе.

Кроме учебных занятий в рамках изучения факультативного курса, становление ЕНМ обучающихся осуществлялось и в рамках педагогической практики, где формируется практико-действенное мышление и профессиональная компетенция в области методики преподавания естествознания в начальной школе. Для этого мы разработали систему специальных заданий, отчасти составляющих содержание педагогической практики, которую обучающиеся проходят в начальной школе. Именно здесь происходила интеграция естественнонаучных знаний обучающихся, профессиональных умений и способов практической деятельности, что способствовало реализации содержания естественнонаучного образования на высшем уровне интеграции – уровне дидактической целостности. Таким образом, у обучающихся колледжа осуществлялся процесс становления ЕНМ.

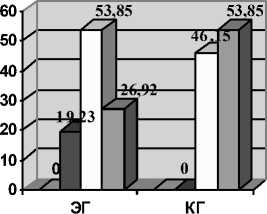

Для определения уровня и стадии развития ЕНМ у обучающихся был проведен обучающий эксперимент. В исследовании приняли участие 52 обучающихся по специальностям 050709 «Преподавание в начальных классах» и 050719 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Соответственно, исследование проводилось с участием экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ). В ЭГ реализовывалась экспериментальная методика становления ЕНМ в рамках организации факультативного курса. В КГ реализовывалась традиционная методика развития ЕНМ в рамках учебной дисциплины «Естествознание с методикой преподавания». ЭГ и КГ до проведения формирующего эксперимента статистически значимо не отличались по уровню развития ЕНМ.

Для диагностики ЕНМ обучающихся нами был создан критериально-ориентированный тест. С позиций деятельностного подхода эти тесты позволяют измерить стадии развития ЕНМ, основными показателями оценки которых являются: характер суждений (бытовой или научный); характер связей между элементами знаний (сумбурные суждения либо логические); способность переносить имеющиеся знания в другие области научных знаний. При создании тестов мы опирались на методику оценки развития ЕНМ, разработанную Г.А. Берулавой [1, с. 133]. Тесты состояли из качественных предметных и межпредметных задач, раскрывающих содержание факультативного курса. Каждая задача, представленная в тесте, имела три варианта суждения на бытовом, научном и синтетическом уровнях.

Полученные результаты среза подтвердили наличие положительной динамики в ЭГ, где реализовывалась экспериментальная методика. В этой группе преобладала эмпириче-ски-научная стадия развития ЕНМ, характеризующая средний уровень развития ЕНМ – у 53,85 % обучающихся; эмпирически-бытовую стадию и низкий уровень развития ЕНМ мы отметили у 26,92 % обучающихся. Мы также отметили появление у 19,23 % обучающихся дифференциально-синтетической стадии и выше среднего уровень развития ЕНМ. В контрольной группе существенных различий в процентном соотношении испытуемых не наблюдалось (рис. 2).

Таким образом, созданная нами структурно-функциональная модель становления естественнонаучного мышления у обучающихся педагогического колледжа отражает ключевые идеи интегративно-компетентност-ного подхода и обеспечивает процесс эффективного формирования профессиональной компетентности обучающихся в области естественнонаучной подготовки.

□Высокий

□Выше среднего

□Средний

□Низкий

Рис. 2. Уровень развития ЕНМ обучающихся ЭГ и КГ

Список литературы Структурно-функциональная модель становления естественнонаучного мышления у обучающихся педагогического колледжа

- Берулава, Г.А. Диагностика и развитие мышления подростков/Г. А. Берулава. -Бийск: Науч.-издат. центр Бийского пед. ин-та, 1993. -240 с.

- Зимняя, И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? (теоретико-методологический аспект)/И.А. Зимняя//Высшее образование сегодня. -2006. -№ 8. -С. 20-26.

- Плотникова, О. В. Педагогические условия развития естественнонаучного мышления в процессе профессиональной подготовки будущих учителей: дис.... канд. пед. наук. -Липецк, 2010. -238 с.

- Старченко, С.А. Развитие естественнонаучного мышления учащихся лицея/С.А. Старченко, В.А. Старченко. -Челябинск: ЧГПУ, 2005. -61 с.

- Суровикина, С.А. Теория деятельностного развития естественнонаучного мышления учащихся в процессе обучения физике: Теоретический и практический аспекты: моногр./С.А. Суровикина. -Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. -238 с.

- Тулькибаева, Н.Н. Решение задач по физике. Психолого-методический аспект/Н.Н. Тулькибаева, Л.М. Фридман, М.А. Драпкин; под ред. Н.Н. Тулькибаевой, М.А. Драпкина. -Челябинск: Изд-во ЧГПИ «Факел»: Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 1995. -120 с.

- Усова, А. В. Развитие понятий в научном и учебном познании: лекция/А.В. Усова. -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2005. -23 с.