Структурно-композиционные особенности портретного описания в формировании образа героя

Автор: Шишков М.С., Чжэн Ж.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья выполнена в русле идей лингвистики текста и посвящена определению роли структурно-композиционных характеристик портретного описания в формировании образа героя в романе, написанном художником. В качестве материала для анализа выбран текст романа А. Романовой «Холст, масло». В статье в качестве примера приводится анализ портретного описания одной героини романа - Анны Вадим (глава 4). Новизна подхода определяется обращением к искусствоведческой литературе и описанием прототипической модели живописного портрета, которая служит основой для структурно-композиционного анализа портретного описания. Целью работы было выявление специфики использования структурно-композиционных средств при создании образа героя в особом типе портретного описания. Были получены следующие результаты. Показано, что автор-художник при создании портретного описания ориентируется на прототипическую модель живописного портрета, создающую «портретный текстовый континуум» каждой главы и служащую основой для структурно-композиционного решения романа. В такого рода текстах портретное описание становится текстообразующим функционально-смысловым типом речи и служит средством формирования образа героя.

Лингвистика текста, функционально-смысловые типы речи, описание, портретное описание, художественный текст, роман а. романовой «холст, масло», структурно-композиционные особенности, текстообразующие элементы, прототипическая модель живописного портрета, образ героя

Короткий адрес: https://sciup.org/148331029

IDR: 148331029 | УДК: 8142:821.161.1 | DOI: 10.18101/2686-7095-2025-1-3-11

Текст научной статьи Структурно-композиционные особенности портретного описания в формировании образа героя

Определение речевых способов воплощения образа героя представляет значительный интерес не только в литературоведении, но и в лингвистике, поскольку понятие образа героя является одной из базовых категорий художественного текста [11]. Как отмечают исследователи, «человек не только объект описания, но и его центр, та семантическая доминанта, которая обусловливает принципы организации текста, впитывает семантические признаки его частей, и все, что в совокупности создает текстовое единство» (Г. Г. Полищук и др., цит. по: [11, с. 79]). В связи с этим рассмотрение языковых средств создания образа героя позволит в конечном счете глубже понять базовые принципы построения художественного текста, что является актуальной проблемой современной лингвистики.

Объектом данного исследования является индивидуально-авторский тип портретного описания в художественном тексте. Предметом служат структурно-композиционные и языковые средства, с помощью которых создается образ героя в романе А. Романовой «Холст, масло»1.

Цель исследования — выявить специфику использования структурно-композиционных средств при создании образа героя в особом типе портретного описания, автором которого является профессиональный художник.

Говоря о портретном описании, мы опираемся на основные характеристики описания как одного из функционально-смысловых типов речи, который, по словам О. А. Нечаевой, в линейном тексте за счет перечисления признаков объемно представляет качество, форму и иные свойства какого-либо объекта [8, с. 38]. Как отмечает Л. П. Водясова, «в художественном тексте описание часто воплощает наглядно-чувственный образ» [4, с. 423–424]. Описательный текст сходен с «картиной, исполненной кистью художника»: содержание его воспринимается как нечто навсегда застывшее [8, с. 39].

П. В. Невская рассматривает различные функции портретного описания в художественном тексте. Так, автор говорит о том, что портрет «не только представляет тот или иной персонаж, но и помогает раскрытию его внутреннего мира» [7, с. 110]. В то же время мы не можем согласиться с другим утверждением автора: «… как композиционный элемент текста, он не влияет на структуру художественного произведения и от него, безусловно, не зависит архитектоника последнего» [Там же]. В случае с анализируемым нами текстом можно увидеть, что именно портретное описание, построенное по определенной модели, является структурнокомпозиционной основой всего произведения.

Перечисление признаков внешнего облика персонажа в текстовом пространстве может быть многоплановым. С учетом расположения и распределения плотности информации Л. В. Яблонская выделяет «портретный текст» и «портретный текстовый континуум». В первом случае внешний облик представлен «единым текстовым материалом», а во втором «разбросан» по всему тексту [13, с. 134].

Представленные идеи, касающиеся портретного описания и его функций в художественном тексте, являются отправной точкой исследования.

Материалы и методы исследования

Материалом для данного исследования послужил текст романа А. Романовой «Холст, масло» [10]. Выбор материала обусловлен тем, что автор романа — профессиональный художник и искусствовед, чья профессиональная деятельность оказывает влияние на литературное творчество.

Сюжет романа посвящен выполнению петербургской художницей заказа на написание портретов русских эмигрантов во Франции. Сюжетом определяется и композиционное построение текста: в нем ключевую роль играет портретное описание, ориентирующееся на постепенное раскрытие образа персонажей.

Помимо указанных выше работ, посвященных описанию как одному из функционально-смысловых типов речи, методологической базой работы послужили также работы по лингвистической теории текста ([1; 12] и др.) и исследования, посвященные лингвистическому изучению типа портретного описания ([5] и др.).

При проектировании исследования нами была разработана пошаговая методика анализа материала, которая позволила рассмотреть структурно-композиционные элементы текстового описания комплексно и выявить роль этих элементов в формировании образа героев романа. Предлагаемая модель анализа портретного описания в тексте романа основана на положениях современной лингвистики текста, стремящейся преодолеть «практику поаспектного изучения текста: изучения его семантики в отрыве от структуры и, наоборот, изолированного изучения прагматики текста, его деривации и т. п.» [1, с. 10].

Учитывая специфику анализируемого текста, на первом — подготовительном, но чрезвычайно важном — шаге исследования нами был проведен анализ нескольких учебников и учебных пособий, предназначенных студентам-художникам и учащимся рисовать, в которых описывается последовательность написания портрета, рассматриваются основные параметры живописного портрета и его главные выразительные средства1. В результате была описана и представлена в виде ряда таблиц прототипическая модель работы над живописным портретом и его анализа искусствоведами. Модель позволяет увидеть особенности создания портретного описания в художественном тексте писателем-художником. Она включает три набора признаков, учитывающихся художниками при создании живописного портрета: 1) последовательность шагов написания портрета; 2) основные параметры портрета и его показатели; 3) выразительные средства живописного изображения портрета. Каждый из параметров в наборах получил условный номер, эта нумерация в дальнейшем использовалась в ходе анализа элементов художественного текста.

На втором шаге портретное описание каждого из героев романа было представлено в виде схемы с использованием нумерации по всем трем наборам признаков, описанных в прототипической модели, а само формирующееся портретное описание («портретный текстовый континуум») распределено по этапам развития сюжета, связанного с данным героем.

На третьем шаге определена степень развернутости выделенных элементов портретного описания на каждом из этапов развития сюжета.

Наконец, на четвертом шаге проведен анализ языковых средств, участвующих в создании портретного описания и включенных в выявленные композиционноструктурные модели.

Результаты

Представим портретное описание одного из героев романа, демонстрирующее основные структурно-композиционные и языковые стратегии, используемые автором для формирования образа героя. Обратимся к фрагментам портретного описания Анны Вадим — героини четвертой главы романа.

По структуре в портретном описании Анны Вадим можно выделить пять этапов развития сюжета: 1) первая встреча художницы с Анной Вадим; 2) Анна Вадим играет на рояле; 3) предварительная работа над портретом при позировании Анны Вадим в саду; 4) художница застает Анну Вадим в саду ранним утром; 5) постепенное завершение работы над портретом. Все эти элементы составляют единый «континуум портретного описания», хотя они могут быть разделены на два типа представления портрета: с одной стороны, это словесное портретное описание героини, с другой — портретное описание, проявляющееся в процессе работы над живописным портретом. Сложность этого комплексного описания будет заключаться и в том, насколько соотносятся эти два типа описания и какие из черт, отмеченных художницей, в итоге попадут на живописный портрет.

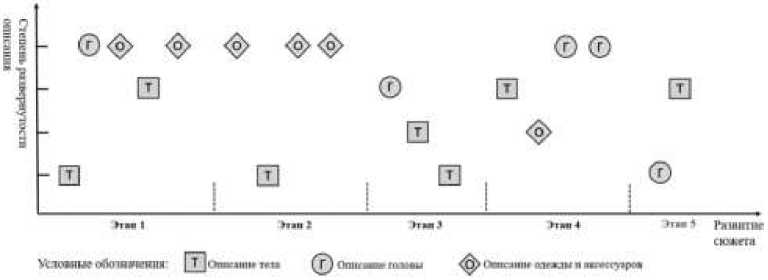

При анализе в тексте были отмечены все элементы прототипической модели, а также рассчитана степень развернутости их описания в тексте. При этом степень развернутости описания определялась нами как совокупность следующих трех параметров: 1) степень деталировки объекта описания (например, ряд голова — лицо — лоб — морщина представляет наиболее развернутый тип деталировки объекта); 2) количество описанных свойств данного объекта; 3) количество упоминаемых живописных выразительных средств. Результат обобщения данных представлен на рисунке.

Рис. Элементы прототипической модели портретного описания в тексте портретного описания Анны Вадим

Как видим, в портретном описании Анны Вадим по объему содержания и степени его развертывания особое место занимает описание тела, а также описание одежды и украшений, причем последнее более значимо для раскрытия характера данного героя. Описательный фрагмент, посвященный этому параметру, в тексте встречается трижды — на первом, втором и четвертом этапах развития сюжета. Притом каждый фрагмент играет разную роль, и в совокупности все это приводит к формированию цельного образа героя.

Рассмотрим композиционную функцию каждого фрагмента в организации текста, а также проанализируем языковые средства их представления.

На первом этапе при первой встрече с Анной Вадим внимание читателя сначала было обращено на ее прическу:

У мадам Анны Вадим маленькая аккуратная головка со сложной прической из светлых локонов , напоминающей эпоху первых полетов в космос .

Это описание с высокой степенью развернутости компонентов появляется после очень поверхностного взгляда на героиню в целом ( …мне радостно машет женщина , которой издалека я могу дать не больше сорока , но приближаясь к ней, я чувствую, что каждый мой шаг добавляет ей один год …). Здесь же автор использует сразу целый набор художественных приемов описания головы, соотносимых с компонентами прототипической модели. Употребляя прилагательные маленькая и аккуратная , автор указывает на размер и форму головы. Параметр «прическа» поясняется автором посредством ряда определяющих слов, обозначающих форму ( локон ) и цвет ( светлый ) волос, а также форму ( сложная ) и стиль ( напоминающая эпоху полетов в космос ) самой прически, что в контексте объединяется общим признаком и формирует в сознании читателя изображение высокой прически с начесом, называемой «бабетта».

Далее автор, переведя свой взгляд вниз, переходит к описанию фигуры и одежды героя:

Анна сама похожа на булочку, присыпанную сахарной пудрой <…>. В шоколадном шелковом брючном костюме …

Автор, сравнивая Анну с булочкой, присыпанной сахарной пудрой , иронически указывает на форму ее тела и излишне манерный наряд. Интересно использованное автором прилагательное шоколадный . С одной стороны, оно обозначает коричневый цвет костюма, а также похожую на шоколад шелковую фактуру. А с другой стороны, данное прилагательное непосредственно связано со словами булочка и сахарная пудра и в контексте вызывает у читателя ассоциацию с чем-то приторно сладким, что не всегда оказывается приятным.

К данному моменту уже сложилось общее впечатление об Анне Вадим — в чем-то изысканной женщине. Первое впечатление усиливается и на втором этапе, когда Анна Вадим, переодевшись, начала играть на рояле:

Она успела переодеться, на ней теперь легкая шифоновая серая блуза с рукавами, напоминающими крылья , а ноги , похожие на ножки рояля , прикрывает достаточно короткая зеленая юбка из вельвета . Педали плавно опускаются и поднимаются под жемчужной лакированной туфелькой на высокой шпильке .

Автор перечисляет сразу несколько параметров наряда ( блуза, юбка, туфелька ) с показом их основных свойств, таких как цвет ( серая, зеленая, жемчужной ), фактура ( легкая шифоновая, из вельвета, лакированная ), длина ( короткая ), а также стиль ( с рукавами, на высокой шпильке ). Изображая фасон блузы, автор сравнивает рукава с крыльями и таким образом повторно подчеркивает легкость и воздушность ткани. Сравнение ног с ножками рояля созвучно с профессиональной деятельностью героини. В результате отчетливо выделяется образ изящной, роскошно одетой пианистки.

Однако первое впечатление оказывается обманчивым. По мере того как рассказчик живет в доме Анны и узнает ее действительный облик, отвращение к Анне становится все глубже. На четвертом этапе автор показывает нам совсем иной образ героини, когда художница застает Анну Вадим ранним утром в саду и видит ее перед совершением туалета:

Она в бесформенном балахоне , на волосах нет привычной бабетты , вместо нее рассветное солнце золотит венчик из совершенно белых пушистых волос , которые похожи на призрачный нимб .

Видим, что в данном фрагменте степень развертывания описания ниже, чем в предыдущем. Наиболее интересным моментом здесь является описание волос героини. В сопоставлении с описанием «привычной бабетты» на первом этапе ( сложной прической из светлых локонов, напоминающей эпоху первых полетов в космос ) данный фрагмент более поэтичен. С помощью глагола золотить автор изображает, как солнце на рассвете постепенно окрашивает белые волосы Анны в золотистый цвет, что придает картине особый эффект динамичности (о семантике глагольных предикатов в описательном тексте см., например: [2]). Также автор употребляет в описании слова венчик и нимб , которые обычно встречаются в религиозном контексте.

Автор несколько раз пытается описать лицо Анны Вадим, но постоянно сталкивается с неискренностью, пока не раскрывает функцию лиц супругов Вадим:

Их лица — это внешняя оболочка , но что внутри, мы не знаем.

Постепенно автор начинает видеть под блестящей «маской» скрывающуюся жалкую натуру. Именно из-за своей натуры Анна Вадим и не снимает маски и поэтому лицемерна, искусственна и всегда держится высокомерно. Соответственно при написании живописного портрета данного героя автор принимает решение изобразить Анну Вадим как будто в маске. Это мы видим на завершающем этапе усложненного портретного описания:

… Они в масках ! <…> Они будут стоять на портретах, придерживая одной рукой свое лицо за подбородок, словно карнавальную маску .

Как выясняется, слово «маска» является обобщением сущности Анны Вадим и основной характеристикой образа героя. Это слово является не только смысловым центром структурной организации, но и ядром лексико-семантического поля текста, посвященного описанию внешности.

Нахождение указанного описательного элемента объясняет высокую интенсивность представления внешности (одежда и аксессуары) на первых двух этапах описания, а также резкий переход к ним после описательного фрагмента, посвященного головной части. Этот фрагмент в контексте главы может рассматриваться как эмфатический: с помощью него дается детальное описание того элемента внешнего облика, который впоследствии окажется «маской» (на последнем этапе работы над картиной детали уже не будут представлены). Далее мы встречаем описание лица на третьем этапе развития сюжета, когда уже появляется ключевое слово маскировка и слово этой же тематической группы грим:

… ее лицо покрыто профессионально сделанным гримом , идеальным с точки зрения маскировки морщин и выравнивания тона кожи.

Интересен также тот факт, что автор в этом портретном описании вербализует не все шаги написания живописного портрета (в отличие, например, от представления всех шагов при портретировании балерины Инны Надье в седьмой главе романа): мы видим только второй шаг — работу над первоначальным рисунком (композиционное размещение, примерный контур внешнего облика), а также четвертый шаг — финальное обобщение образа. То есть художница, многократно пытающаяся понять характер героини, с одной стороны, вынуждена с высокой интенсивностью представлять «внешние» признаки в словесном описании, а с другой — отказаться от деталировки художественного образа, показывая внешнюю оболочку, «маску», и за счет этого — внутреннюю пустоту героини.

Заключение

Таким образом, можно сделать несколько выводов.

Во-первых, проведенный анализ позволяет утверждать, что А. Романова — писатель-художник, при создании портретного описания ориентируется на известную ей как художнице прототипическую модель живописного портрета. Именно эта модель создает «портретный текстовый континуум» каждой главы и служит основой для структурно-композиционного решения романа. В этом континууме постепенно раскрываются различные элементы, имеющиеся в прототипической модели: как в собственно словесном описании, так и в описании работы над портретом.

Во-вторых, можно заключить, что в такого рода текстах, ориентированных на взгляд художника и опирающихся на модель написания живописи, описание становится текстообразующим функционально-смысловым типом речи: образ героя формируется не столько за счет повествовательных элементов, сколько за счет развития описательного текстового континуума.

В-третьих, степень развернутости тех или иных элементов может служить маркером, показывающим постепенное раскрытие художником внутреннего мира портретируемого героя. Обращение к структурно-композиционному аспекту портретного описания позволяет комплексно увидеть формирование образа героя, поскольку как включение или исключение того или иного элемента прототипической модели, так и их порядок могут служить эмфатическим средством при создании образа героя.

Наконец, лингвистическое описание доминантных черт представленного в тексте характера героя, наложенное на выделенную структурно-композиционную модель, позволяет придать завершенность формируемому образу героя.