Структурно-тектонические и геоморфологические особенности продольной части долины р. Койвы

Автор: Коврижных С.Б., Наумова О.Б.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология

Статья в выпуске: 4 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности геоморфологического строения долины р. Койвы в Горнозаводском районе Пермского края. Показана ведущая роль тектоники при формировании террас и заложении долины продольного (по отношению к складчатым структурам Урала) участка верхнего и среднего течения. Развитие региональных разломов и надвигов в основании долины сопряжено с формированием Вишерско-Висимской депрессии. С особенностями заложения террас и продольной (меридиональной) части долины р. Койвы связано формирование золото- и платиноносных россыпей.

Койва, террасы, вишерско-висимская депрессия, средний урал

Короткий адрес: https://sciup.org/147245080

IDR: 147245080 | УДК: 551.4.07+551.435.11 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.4.317

Текст научной статьи Структурно-тектонические и геоморфологические особенности продольной части долины р. Койвы

Долина р. Койвы состоит из продольных (меридиональных) участков, согласных с расположением тектонических структур Урала и поперечных (широтных). В статье рассматривается верхний продольный участок р. Койвы (от верховьев до пос. Усть-Тискос).

Современная долина р. Койвы в геоморфологическом отношении расположена в пределах Уральского кряжа в зоне низкогорного рельефа (грядовый и холмистоувалистый рельеф), районе приподнятых горных массивов Среднего Урала (Сигов, Шуб, 1972; Стефановский, Кириллов, 2014). На фоне типичного среднегорья выделяются отдельные хребты с пологоволнистыми, реже скальными, вершинами. Высотные отметки не превышают 500 — 700 м.

Расположение продольной части верхнего и среднего течения долины р. Койвы обусловлено ее приуроченностью к линейным ослабленным структурно-тектоническим зонам субмеридиональной складчатой части Среднего Урала. Протяженность продольной части р. Койвы около 67 км. Водоразделы и их склоны большей частью покрыты элювиально-делювиальными глинисто-щебнистыми отложениями.

Отдельные вершины подвержены гольцовой денудации, лишены рыхлого покрова и часто имеют скально-гребневидный облик, будучи сложенными устойчивыми к выветриванию интрузивными магматитами или эффузивами и кварцитопесчаниками. Невысокие холмистые горы чередуются с заболоченными участками, сток воды с которых происходит в направлении р. Койвы и ее притоков. Перепады гипсометрических отметок колеблются в пределах 100—150 м. Происхождение межгорных заболоченных пространств окончательно не установлено.

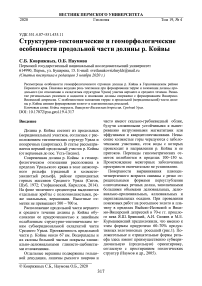

Поверхности выравнивания плиоцен-четвертичного возраста связаны с резко отрицательными формами переуглубления олигоценовых речных долин, заполненными большими объемами делювиальных, делювиально-пролювиальных, аллювиальных и перигляциальных осадков. При проведении поисковых работ на россыпное золото и платину в пределах Выйско-Исовской и Виси-мо-Вишерской депрессий в 70-е гг. прошлого века Я.Ш. Брянский, А.И. Синяев и М.Е. Курманаевский предположили, что именно к этим формам приурочено 60-70% продуктивных золотоносных россыпей (рис.1). Положительные и отрицательные формы рельефа здесь имеют преимущественно субмеридиональную (продольную) ориентировку, согласную с простиранием геологических структур (Наумов и др., 2005).

Тектоника

В тектоническом отношении рассматриваемая территория представляет собой восточную окраину Центрально-Уральского поднятия, на которой сочленяются три структуры меньшего порядка, а именно Кваркушско-Каменногорский мегантикли-норий, Улсовско-Висимский мегасинклинорий и южное окончание Ляпинско-Кутимского мегантиклинория (Копылов и ДР-, 2015).

Тектоническое строение района связано с длительным периодом геологического развития, охватывающим целый ряд тектонических циклов (от докембрийских до мезозой- кайнозойских), проявившихся с разной степенью интенсивности. Это привело к созданию самостоятельных структурных ярусов, а в конечном счете - многочисленных, различных по возрасту, форме и масштабам складчатых и разрывных дислокаций.

На территории Пермской области известен ряд мезозойских структурноэрозионных депрессий (Чусовская, Паший-ско-Кусьин-ская, Вишерско-Висимская, Чикман-Няр-ская, Акчимская, Ильявожская, Войская и Колчимская). Наиболее перспективными на обнаружение комплексных золото-платино-вых россыпей являются Чусовская и Вишерско-Висимская (Наумов, Коврижных, 2018).

Рис. 1. Строение долины р. Койвы в пределах Висимско-Вшиерской депрессии (Брянский и др., 197])

Верховья и средняя часть долины р. Койвы располагаются в пределах Вишерско-Висимской эрозионно-структурной депрессии, протяженность которой составляет 500 км, а ширина изменяется от 2 до 4 км. Границы депрессии проходят по крупным разрывным нарушениям — Тепло горскому разлому неопределенной кинематики и Тылай-ско-Промысловскому надвигу. Депрессия представляет собой корытообразное понижение между смежными хребтами. На всем протяжении заполнена кайнозойскими рых лыми осадками общей мощностью от 20 до 40 м, к которым приурочены золото-, платино- и алмазоносные россыпи (рис.1) (Наумов, Осовецкий). По простиранию структуры днище неровное, на отдельных его участках имеются карстовые западины. При изучении золотоносности рек Вильвы и Вижая в 1987 - 1994 гг. С.Б. Прозоровский и М.Е. Курманаевский установили, что значительные перепады гипсометрических отметок днища обусловлены активностью неотектонических и карстовых процессов. В связи с дизъюнктивными нарушениями (Тепло горский разлом и Тылайско-Промысловский надвиг) в бортах депрессии развита олигоценовая кора выветривания, которая перекрыта делювиальными, аллювиальными и озерными отложениями палеоген-неогено-вого и четвертичного возрастов (Прозоровский, 1995).

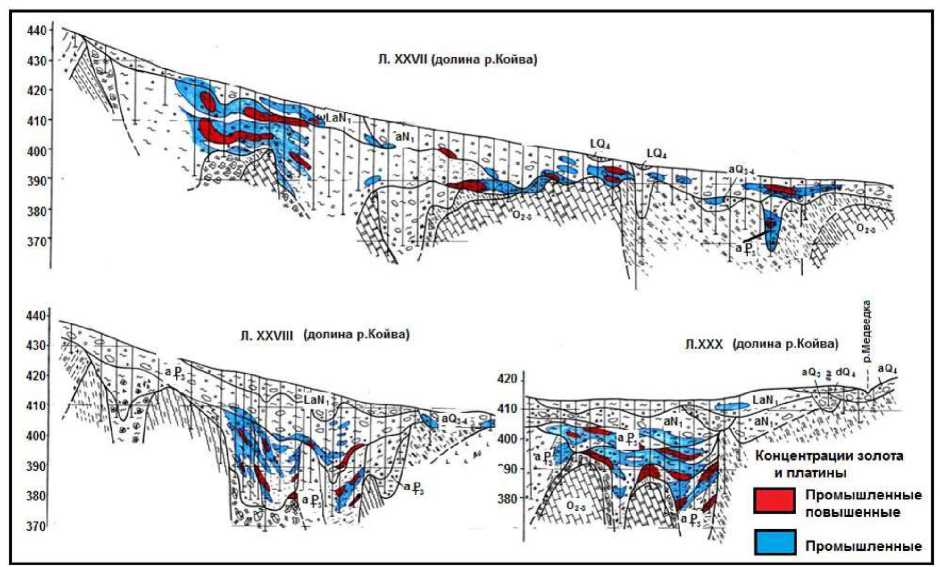

Очертания депрессии можно выделить по резкому перепаду в рельефе. В верховьях и в среднем течении р. Койвы граница Вишер-ско-Висимской депрессии проходит по изолинии 400 (рис. 2). Депрессия и ее ответвления в большинстве случаев контролируют речную сеть. Среди террас продольной части р. Койвы и ее притоков в Горнозаводской части Вишерско-Висимской депрессии Б.К.Ушковым выделены олигоцен-миоценовые эрозионно-аккумулятивные террасы.

Морфологически они выражены слабо, будучи погребенными под плейстоценовым аллювием. Высота цоколя такой террасы над урезом воды севернее пос. Медведка составляет 2-3 м и вблизи р. Комаров Лог 4-6 м. Соответствующие этой террасе осадки зафиксированы к северу от пос. Комаров Лог, где они заполняют карстовые воронки на левобережье р. Койвы ниже пос. Медведка, подстилая отложения камышловской террасы. Олигоценовый аллювий прослежен в западном борту Вишерско-Висимской депрессии, где он залегает в виде узкой ленты шириной 200-250 м и отдельных пятен. Мощность этих осадков варьирует, верхняя их часть, вероятно, эродирована, а плотик за-карстован.

Промышленные концентрации золота здесь связаны с олигоценовыми галечниками, хорошая сохранность которых объясняется расчлененностью речных долин и наличием в днище депрессии карстовых западин.

Современная речная сеть

Современная речная сеть верхнего и среднего течения р. Койвы была заложена в плейстоцене и обусловлена неотектониче-ской нестабильностью, подъемом и развитием подруслового карста (Копылов, Суслов, 2015).

Рис. 2. Ориентировочные границы Вишерско-Висимской депрессии в пределах продольной долины р. Койвы

Существуют разные взгляды на количество террасовых уровней р. Койвы. Верхне-Вильвенская площадь и водораздельная часть Среднего Урала были изучены при поисках россыпей золота на участках Гремячий Ключ и Рассоха в Горнозаводском районе Пермской области в 1982-1987 гг. Установлено, что современная гидросеть имеет четыре уровня террас, из которых наиболее развитыми являются первая (боровая) и вто- рая (камышловская) террасы. Поверхность третьей (исетской) террасы, приподнятая над современным урезом воды на 5-20 м, отвечает участкам так называемых «мертвых долин». По мнению Б.К. Ушкова, это указывает на значительную перестройку гидросети, произошедшую на рубеже между средним и поздним плейстоценом. Четвертая терраса, расположенная над зоной вершинного перехвата и являющаяся ложем переуглубленных долин, погребена под делювиальными осадками мощностью до 16 м.

По другим данным, в долинах рек западного склона Среднего Урала, в том числе и на Койве, развито восемь надпойменных террас, веерообразно расходящихся вниз по течению. Уровень 8-й надпойменной террасы коррелируется с позднеюрско-раннеме-ловой поверхностью выравнивания (третьей по счету) с мощным покровом древней коры выветривания, причем высота поверхности выравнивания лишь на 20—30 м превышает уровень 8-й террасы (Борисевич, 1992). Россыпи золота наиболее тесно связаны с аккумулятивными, эрозионно-аккумулятивными аллювиальными формами современного рельефа. К первым (аккумулятивным) из этих форм относятся пойма и первая надпойменная терраса, а ко вторым (эрозионноаккумулятивным) — вторая и третья террасы.

Высокая пойма р. Койвы отделяется от низкой поймы небольшим уступом высотой 30^40 см. Ширина такой поймы составляет 50-150 м. С ростом этой ширины нередко происходит ее заболачивание. Низкая пойма превалирует на притоках р. Койвы, где она хорошо выражена в рельефе.

Первая надпойменная терраса р.Койвы по ширине достигает 300^400 м. Незначительные мощности и повышенная крупность обломочного материала позволяют отнести аллювиальные отложения на боровой террасе к инстративному типу. Именно эти речные осадки содержат основные золотые россыпи.

Вторая терраса представляет собой скрытую в рельефе субгоризонтальную площадку, отделенную от поймы и первой террасы пологим уступом в 1—1.5, реже 4—6 м. Ее ширина колеблется от десятков метров до километра. Цоколь в пределах поднятых блоков приподнят над урезом воды на 5-8 м, а в пределах опущенных блоков — на 1—2 м.

Третья терраса развита незначительно, встречаясь спорадически и на отдалении от современных водотоков. Ее ширина обычно не превышает 50-70 м, высота цоколя над урезом воды может достигать 15-20 м. Мощность аллювия на ней составляет 1-3 м.

В отдельную форму рельефа Б.К. Ушков выделяет ложки и многочисленные ручьи -правые притоки р. Койвы (Наумов и др., 2005).

Речная сеть района имеет прямоугольное очертание. Длинные (продольные) участки долин расположены обычно на менее устойчивых к эрозии породах и ориентированы в меридиональном направлении. Широтные отрезки долин короче, в них часто встречаются неравновесные участки, продольный уклон у них несколько больше. Сформировавшийся решетчато-прямоугольный тип речной сети является результатом длительного приспособления долин к структурным элементам, тектоническим зонам и менее устойчивым литологическим разностям пород, имеющим субмеридиональное простирание.

Притоки р. Койвы (Подпора, Прогарочная, Северная, Серебрянка) имеют пологий продольный профиль, широкую унаследованную асимметричную долину. Сравнительно узкие V- образные долины с крутым, ступенчатым профилем (реки Кырма, Тискос) свидетельствуют о их молодом возрасте. Наиболее древний аллювий встречен в пределах Вишерско-Висимской депрессии на участках развития закарстованных карбонатных отложений, а также в местах переуглубления долин, приуроченных к зонам тектонического дробления.

Морфологически в рельефе у всех рек-притоков выражена пойма. Высокая пойма развита у крупных рек и отчленяется от низкой поймы заметным уступом высотой до 0.3 - 0.4 м. Первая надпойменная терраса, имеющая максимальное распространение, часто отделена от поймы уступом различной крутизны высотой до 1.5 м. Более высокие террасы в рельефе не выражены.

Заключение

Анализ геоморфологических особенностей продольной части долины и террас р. Койвы показывает динамику развития речной сети, обусловленную следующими геологическими закономерностями.

-

1. Характер заложения речной сети соответствует ориентировке складчатости Урала и надвиговой зоны. Долина р. Койвы расширялась и углублялась в пределах ослабленной зоны надвига.

-

2. В пределах долины сформировались разновозрастные эрозионно-аккумулятивные террасы с выраженным цоколем, высокой и низкой надпойменными террасами.

-

3. Цоколь террас (подошва аллювия -кровля коренных пород) осложнен в связи с проявлениями неотектонических и карстовых процессов.

-

4. Границы Вишерско-Висимской депрессии, в пределах которой развита продольная часть долины р. Койвы, можно условно проводить по изменению уклона рельефа как преддолинную зону в пределах изолинии 400 м.

-

5. Особенности морфологического строения и формирования продольной части долины р. Койвы могут быть полезны для выявления погребенных россыпей золота, платины и алмазов на этом участке реки.

Список литературы Структурно-тектонические и геоморфологические особенности продольной части долины р. Койвы

- Борисевич Д.В. Неотектоника Урала // Геотектоника. 1992. №1. С. 57 - 67.

- Копылов И.С., Суслов С.Б., Харитонов Т.В. Особенности геоморфолого-неотектонического развития Среднего Урала в связи с формированием россыпей // Россыпи и месторождения кор выветривания: изучение, освоение, экология: матер. XV Междунар. совещание по геологии россыпей и месторождений кор выветривания / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2015. С. 111-112.

- Копылов И.С., Наумов В.А., Наумова О.Б., Харитонов Т.В. Золото-алмазная колыбель России. Пермь, 2015. 130 с.

- Наумов В.А., Коврижных С.Б. Основные черты формирования золотоносных россыпей на западном склоне Среднего Урала // Вестник Пермского университета. Геология. Т. 17, №2. 2018. С. 164-170.

- Наумов В.А., Осовецкий Б.М. Структурноэрозионные депрессии и россыпи золота в Горнозаводском районе. URL: http: //enc. Perm culture.ru

- Наумов В.А., Силаев В.И., Чайковский И.И., Мальцева М.В., Хазов А.Ф., Филиппов В.Н. Золотоносная россыпь на реке Большой Шалдинке на Среднем Урале. Пермь, 2005. 92 с.

- Сигов А.П., Шуб В.С. Геоморфологическое районирование Урала // Материалы по геоморфологии и новейшей тектонике Урала и Поволжья. Уфа, 1972. № 3. С. 44-52.

- Стефановский В.В., Кириллов В.А. Геоморфологическая схема масштаба 1:2500000, третье поколение. Уральская серия. Лист О-40 / ВСЕГЕИ. СПб., 2014.