Структурные особенности докембрийских образований Приполярного и Полярного Урала: сравнительный анализ

Автор: Потапов И. Л., Попвасев К. С., Пыстин Александр Михайлович

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (346), 2023 года.

Бесплатный доступ

Изучены структурные особенности пород докембрийского разреза Приполярного (верховье р. Кожым) и Полярного Урала (бассейн р. Харбей). Установлено, что структурный облик рассматриваемых образований сформировался в результате проявления нескольких этапов деформации. Общими для докембрия этих районов являются деформации и сопровождающие их метаморфические преобразования пород в раннем протерозое, связанные с орогенными процессами, приведшими к объединению Волго-Уралии и Сарматии, и позднее - с развитием тиманид и уралид. На Полярном Урале установлены метки более раннего этапа структурно-метаморфического преобразования пород (возможно, позднеархейского).

Приполярный и полярный урал, докембрий, структурный анализ, этап деформации

Короткий адрес: https://sciup.org/149144374

IDR: 149144374 | УДК: 552.122+551.71 | DOI: 10.19110/geov.2023.10.1

Текст научной статьи Структурные особенности докембрийских образований Приполярного и Полярного Урала: сравнительный анализ

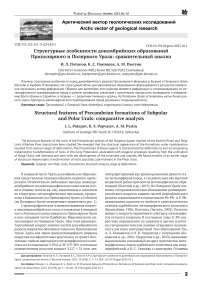

Рис. 1. Схема геологического строения северной части Урала.

Условные обозначения: 1, 2 — палеозойские и мезозойские отложения: 1 — вулканогенно-осадочные, 2 — преимущественно карбонатно-терригенные; 3 — кайнозойские отложения, 4 — слабо-метаморфизованные верхнедокембрийские комплексы, 5 — глу-бокометаморфизованные нижнедокембрийские и предположительно нижнедокембрийские комплексы (1 — малыкский, 2 — марункеуский, 3 — харбейский, 4 — хордъюский, 5 — нерка-юский, 6 — няртинский (николайшорский). Римские цифры в кружочках: I — Собское поперечное поднятие, II — Кожимское поперечное поднятие. Черные прямоугольники — районы работ Fig. 1. Scheme of the geological structure of the northern part of the Urals. Legend: 1, 2 — Paleozoic and Mesozoic deposits: 1 — volcanic-sedimentary, 2 — predominantly carbonate-terrigenous; 3 — Cenozoic deposits, 4 — weakly metamorphosed Upper Precambrian complexes, 5 — deeply metamorphosed Lower Precambrian and presumably Lower Precambrian complexes (1 — Malyk, 2 — Marunkeu, 3 — Kharbey, 4 — Khordyu, 5 — Nerkayu, 6 — Nyarin (Nikolayshor). Roman numerals in circles: I — Sob transverse uplift, II — Kozhim transverse uplift.

Black rectangles — areas of work и др., 2022) — не древнее рубежа среднего-позднего рифея.

Тем не менее залегание рифейских вулканогенно-осадочных базальных отложений, представленных на Полярном Урале верхнехарбейской свитой, на глу-бокометаморфизованных породах харбейского комплекса со стратиграфическим, структурным и метаморфическим несогласием дает основание отнести глу-бокометаморфизованные толщи к доверхнехарбейским образованиям. А наличие в них упоминавшихся выше единичных раннепротерозойских датировок — к разрезу нижнего протерозоя (Стратиграфические…, 1993; Пыстина, Пыстин, 2002; Государственная…, 2014 и др.).

Целью настоящей статьи является установление структурных особенностей разных частей докембрийского разреза в опорных участках Ляпинского и Харбейско-Марункеуского антиклинориев (в верховье рр. Кожым и Харбей соответственно), сравнительный анализ структур рассматриваемых участков и получение структурных критериев для оценки стратиграфической позиции отдельных стратиграфических подразделений приполярно-полярноуральского докембрия.

Методика исследований

Основу структурных исследований составили полевые наблюдения различных структурных форм в естественных обнажениях горных пород на опорных участках с отбором ориентированных образцов для микроструктурных измерений. При проведении полевых работ и пробоотборе особое внимание уделялось изучению обнажений с диагностируемыми первичными (доде-формационными) элементами (геометрические формы геологических объектов, контакты геологических тел, слоистость) и обнажений, где видны взаимоотношения структурных элементов разных генераций. Дальнейшая обработка макро- и микростуктурных данных выполнялась с применением стандартных мето- 4

дов морфолого-геометрического анализа форм (Методы…, 2001). Микроструктурные исследования выполнялись с использованием универсального четырехосного столика Федорова на поляризационном микроскопе.

Принятые в работе обозначения ряда структурных элементов следующие: F — складки, B — шарниры, S — сланцеватость, D — деформации. Каждой генерации элементов присваивался подстрочный индекс, соответствующей порядку образования. За самый ранний этап образования структурного элемента принималась генерация n, соответствующая первичной плоскостной неоднородности (контактам тел, слоистости, флюидальности и т. п.). Для удобства сопоставления структурных элементов в рассматриваемых породах Приполярного и Полярного Урала обозначение этапа деформации (D) дополнено буквенным индексом k или h соответственно (по первой букве названия рек, протекающих на опорных участках — Кожым и Харбей).

Результаты исследований

Приполярный Урал

В соответствии со схемой, принятой Четвертым Уральским межведомственным стратиграфическим совещанием (Стратиграфические…, 1993), и изданными госгеолкартами м-ба 1 : 1 000 000 (Государственная…, 2001; Государственная…, 2007) в приполярноуральском разрезе северной части Ляпинского антиклинория, в ядре Хобеизской антиклинали выделяется нижнепротерозойский няртинский комплекс. Выше залегают верхнепротерозойские образования, представленные (снизу вверх) маньхобеинской, щокурьинской, пуй-винской, хобеинской, мороинской, саблегорской и лап-топайской свитами.

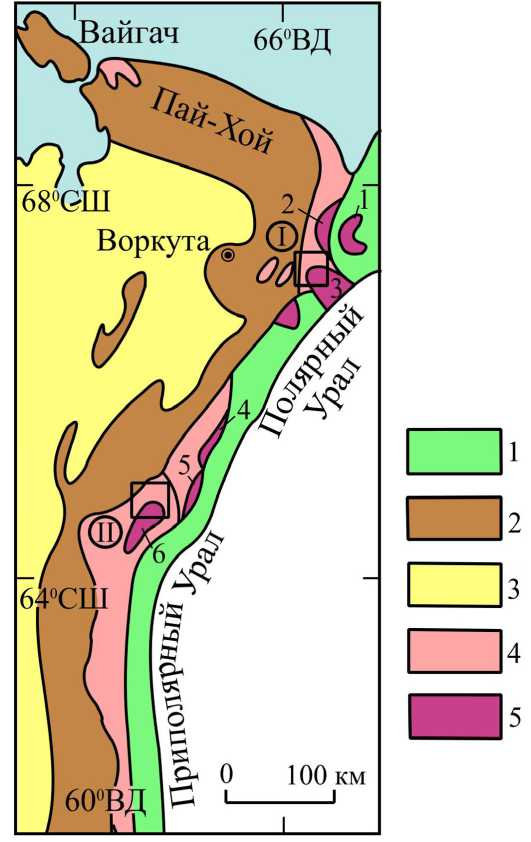

В последнее десятилетие были получены геологические и изотопно-геохронологические данные, свидетельствующие о том, что маньхобеинская и щоку- рьинская свиты, как и няртинский комплекс, относятся к дорифейским образованиям (Пыстин, Пыстина, 2019). При этом маньхобеинская свита не имеет самостоятельного стратиграфического значения, поскольку выделена на месте низкотемпературных диафторитов по метаморфическим породам, аналогичным тем, которыми сложен няртинский комплекс. Таким образом, верхнепротерозойский разрез Приполярного Урала начинается не с маньхобеинской, а с пуйвинской свиты, как это ранее предполагали М. В. Фишман с Б. А. Голдиным (1963) и В. Н. Пучков (1975). Установленные минимальные возрастные датировки детритовых цирконов из пород пуйвинской свиты (около 900 млн лет) свидетельствуют о том, что нижняя возрастная граница формирования базальных слоев верхнего докембрия Приполярного Урала не выходит за пределы позднего рифея (Пыстин и др., 2019). Актуализированная стратиграфическкая схема докембрийских образований северной части Ляпинского антиклинория (Верхне-кожимский район) приведена на рис. 2.

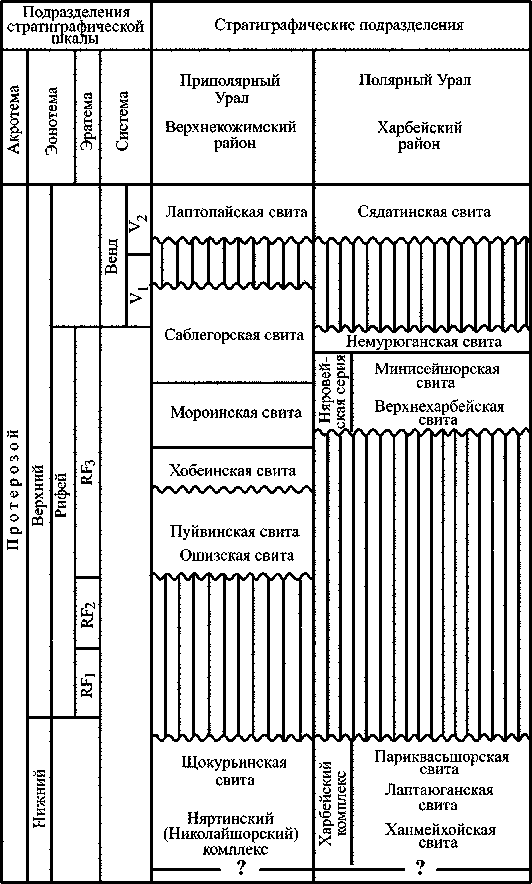

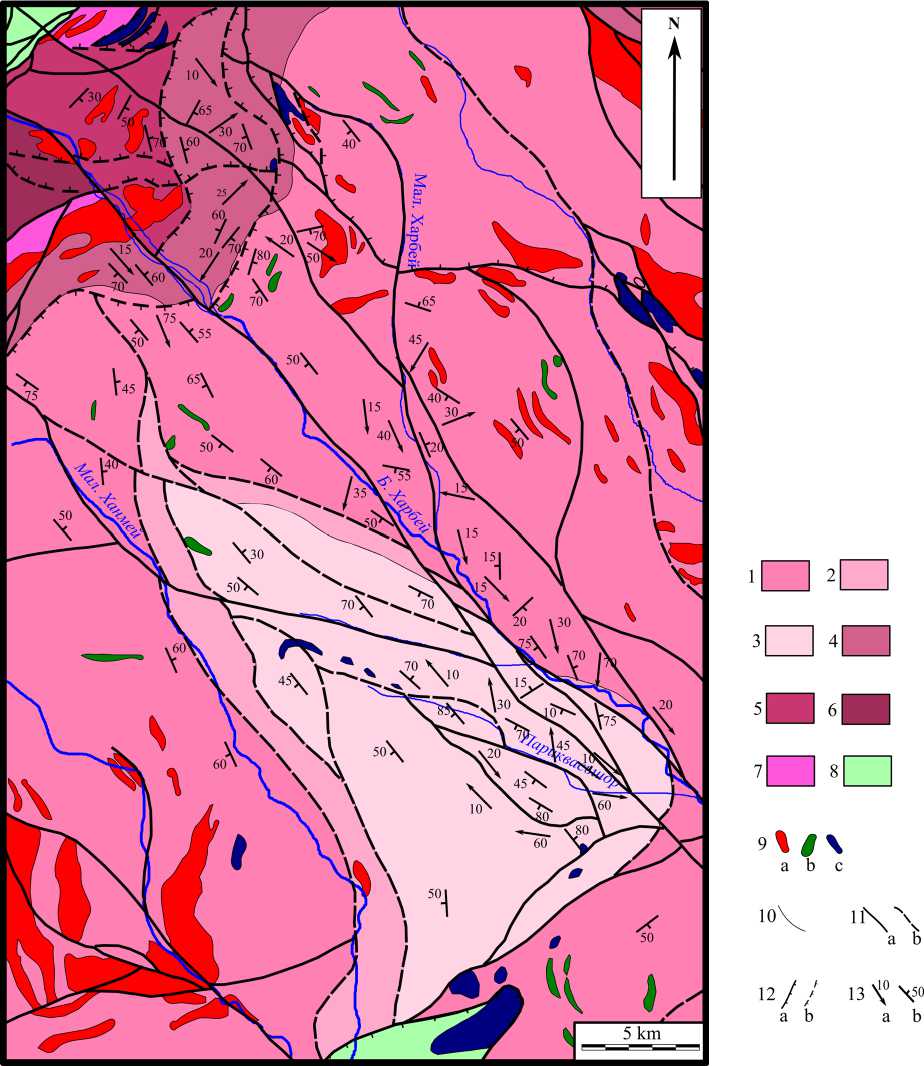

На карте няртинский комплекс и маньхобеинская свита выделены одним цветом, т. к. они принадлежат одному структурно-вещественному комплексу, ранее выделявшемуся как николайшорская свита (Фишман, Голдин, 1963). Граница между няртинским комплексом и «маньхобеинской свитой», которую мы в дальнейшем будем выделять в кавычках, показана линией с бегштрихами, направленными в сторону области распространения «маньхобеинской свиты» (рис. 3).

Структурные особенности докембрийских образований в верхнем течении р. Кожым Основной объем структурных исследований был сосредоточен в верховье р. Кожым от истоков до устья крупного левого притока — р. Бол. Каталамбию, а также в бассейнах ручьев, впадающих в р. Кожым: Кожимвож, Николайшор, Игшор, Сергейшор, Хасаварка, Осею, Понъю, Кузьпуаю.

В составе няртинского комплекса наиболее распространены гнейсы и кристаллические сланцы. В подчиненном количестве присутствуют амфиболиты, ам-фиболсодержащие кристаллические сланцы, кварциты и мраморы. Слоистость в породах диагностируется редко в связи с многократным проявлением складчатости и метаморфизма. Первичные плоскостные элементы изредка удается установить в толщах переслаивания пород разного литологического состава и в кварцитах. Плоскостные структуры в метаморфитах представлены полосчатостью (иногда развивающейся по слоистости) и сланцеватостью. Полосчатость выражается в ориентированном распределении породообразующих минералов. Сланцеватость проявлена в субпараллельном расположении минералов группы слюд. В процессе становления современного структурного плана полосчатость и сланцеватость формировались неоднократно, что фиксируется в естественных обнажениях.

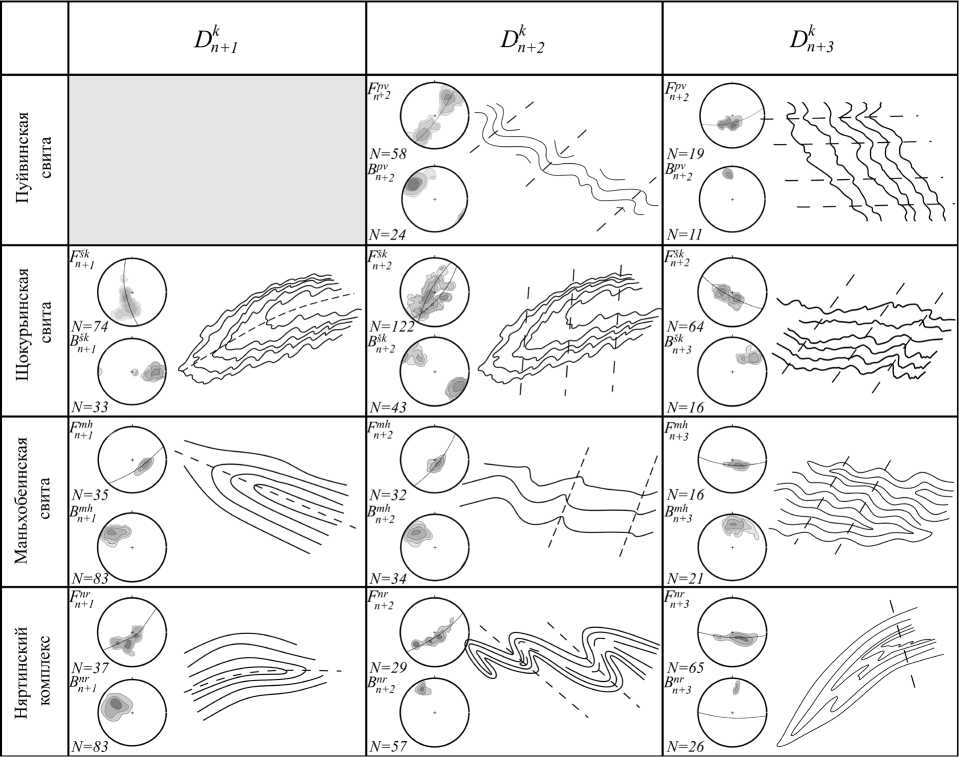

Наиболее ранний этап деформации ( D n k +1 ) в породах няртинского комплекса проявляется в гнейсах и амфиболитах в виде лежачих подобных, сильно сжатых вплоть до изоклинальных складок с субгоризонтальной ориентировкой осевых плоскостей. Такие складки встречаются в центральной части няртинско-го комплекса (верховье р. Кожым, истоки руч. Кожим-вож). Крылья складок падают на юго-запад преимущест-

Рис. 2. Актуализированные схемы стратиграфии докембрийских образований Приполярного и Полярного Урала Fig. 2. Updated stratigraphic schemes of Precambrian formations of the Subpolar and Polar Urals венно под небольшими углами. Шарниры погружаются на запад и северо-запад под углами до 20°. Ближе к периферийной части няртинского комплекса углы падения полосчатости и сланцеватости увеличиваются до 40°. При этом сланцеватость в северной периклинальной части имеет северное падение, в западной — западное и в восточной — восточное. На сферических диаграммах распределения элементов складок (F) и шарниров (B) приведены на рис. 4. Анализ сферических диаграмм показывает, что полюса крыльев мелких складок первой генерации F nn+r1 ложатся на дугу с осью, погружающейся на северо-запад под углами около 70°. Шарниры этих складок B nn+r1 имеют северозападное погружение под углами около 30°.

Второй этап деформации (Dnk+2) в породах няртин-ского комплекса фиксируется наличием цилиндрических складок разной степени сжатости (преимущественно закрытых) с круто ориентированными осевыми поверхностями и полого залегающими шарнирами. Складки данного типа часто образуются по крыльям ранних складок. С этапом деформации Dnk+2 можно связать и распространение крутопадающей сланцевато-nr сти второй генерации Sn+2 северо-западного прости-

рания, представляющей собой кливаж осевой плоскости (Потапов, Попвасев, 2017). На сферических диаграммах (рис. 4) плоскостные элементы складок второй генерации F^2 ложатся на дугу большого круга. Углы погружения шарниров В П+ 2 варьируют от 5 до 25°, направление погружения — северо-западное.

На третьем этапе деформации (Dk+3) образуются подобные открытые складки третьей генерации Fnnrj, деформирующие крылья складок генерации РППГ1. На сферических диаграммах (рис. 4) полюса плоскостных элементов складок Fnn+rj образуют дугу большого круга с падением на юг и юго-восток. Осевые плоскости залегают субвертикально, с падением на запад и восток. Шарниры вП+3 таких складок погружаются на север под пологими углами.

В разрезе «маньхобеинской свиты» преобладают мусковитовые и двуслюдяные кристаллические сланцы, переслаивающиеся с хлорит-амфиболовыми сланцами и слюдистыми полевошпатовыми кварцитами. Среди них встречаются реликты высокотемпературных метаморфитов: гранатовых амфиболитов и гранат-слю-дяных кристаллических сланцев. Структурный облик «маньхобеинской свиты» в целом схож с няртинским комплексом. Наблюдения и замеры структурных элементов пород свиты проводились по р. Кожым вблизи устья руч. Сергейшор и в районе г. Хасаварка-Из.

Рис. 3. Геологическая карта северной части Приполярного Урала (по А. М. Пыстину, 2021): 1 — надотамыльская свита (D2–3), 2 — верхнесилурийско-нижнедевонские отложения (S2–D1), 3 — силурийские отложения (S1–2), 4 — верхнеордовикские отложения (O3), 5 — кожимская свита (O2), 6 — саледская свита (O1–2), 7 — обеизская свита (O1), 8 — алькесвож-ская толща (Є3–O1), 9 — саблегорская свита (RF3–V), 10 — мороинская свита (RF3), 11 — хобеинская свита (RF3), 12 — пуй-винская свита (RF3), 13 — щокурьинская свита (PR1), 14 — николайшорский метаморфический комплекс, включающий няртинский метаморфический комплекс и «маньхобеинскую свиту» (PR1), 15—19 — гранитоидные комплексы: 15 — сальнеро-маньхамбовский (RF3–V), 16 — кожимский (RF3), 17 — николайшорский (PR1), 18 — парнукский габбро-диоритовый комплекс (RF3–V), 19 — хаталамбинский габбро-долеритовый комплекс (RF3–V); 20 — элементы залегания: a — плоскостных структур (слоистости, полосчатости, сланцеватости), b — шарниров; 21 — границы геологических тел: а — стратиграфические и интрузивные, б — граница няртинского комплекса и «маньхобеинской свиты»; 22 — тектонические границы: a — шарьяжи и надвиги, b — всбросы и сбросы, c — крутопадающие дизъюнктивы

Fig. 3. Geological map of the northern part of the Subpolar Urals (after A. M. Pystin, 2021): 1 — Nadotamyl formation (D2–3), 2 — Upper Silurian-Lower Devonian sediments (S2–D1), 3 — Silurian sediments (S1–2), 4 — Upper Ordovician sediments (O3), 5 — Kozhim formation (O2), 6 — Saled formation (O1–2), 7 — Obyiz formation (O1), 8 — Alkesvozh formation (Є3–O1), 9 — Sablegorsk formation (RF3–V), 10 — Moroya formation (Rf3), 11 — Khobeya formation (RF3), 12 — Puiva formation (RF3), 13 — Shchokurya metamorphic complex (PR1), 14 — Nikolaishor metamorphic complex, including the Nyartin metamorphic complex and the “Mankhobey suite” (PR1), 15—19 — granitoid complexes: 15 — Salnero-Mankhambo (RF3–V), 16 — Kozhim (RF3), 17 — Nikolaishor (PR1), 18 — Parnuksky gabbro-diorite complex (RF3–V), 19 — Khatalamba gabbro-dolerite complex (RF3–V); 20 — elements of occurrence: a — of planar structures (bedding, banding, schistosis), b — of plunges; 21 — boundaries of geological bodies: a — stratigraphic and intrusive, b — boundary of the nyartin complex and the “mankhobey suite”; 22 — tectonic boundaries: a — nodules and thrust faults, b — faults and faults dew, c — steeply dipping disjunctives

Первый этап деформации ( D k +1 ) с ранними складками генерации F ^h (лежачие подобные, сильно сжатые складки) устанавливается на участках, где сохранились реликты гранатовых амфиболитов и гранат-двуслюдяных кристаллических сланцев. Иногда они отмечаются в кварцитах. Сферические диаграммы результатов замеров ориентировок крыльев складок F ^h и шарниров B ^h приведены на рис. 4. Полюса крыльев складок ложатся на дугу большого круга с падением на юго-восток под углом 65°. Шарниры складок погружаются на северо-запад под углом 20°.

Второй этап деформации ( D k +2 ) выявляется в разрезах, где кварциты встречаются в виде прослоев в кристаллосланцах. Они смяты в ассиметричные складки F ^h разной степени сжатости. Шарниры складок B ^h погружаются на северо-запад под пологими углами (рис. 4).

Третий этап деформации ( D k +3 ) выражается в развитии открытых складок, деформирующих крылья более ранних складок. На сферических диаграммах (рис. 4) полюса плоскостей складок F mh 3 образуют дугу большого круга с падением на юг под углами 70°. Шарниры погружаются на север под углами до 30°.

Щокурьинская свита существенно карбонатная. В нижней части разреза преобладают слюдяные мра- моры и известковые слюдяные кристаллические сланцы. Подчинённое значение имеют слюдистые и ам-фиболсодержащие сланцы и полевошпатовые ква-циты. Складчатые структуры хорошо прослеживаются в верховьях руч. Хасаварка и в среднем течении руч. Николайшор.

Реликты раннего этапа деформации ( п П+i ) устанавливаются только в кварцитах и глыбовых развалах мраморов на водоразделе в истоках руч. Хасаварка. В сланцах они практически не сохраняются. На сферических диаграммах (рис. 4) полюса крыльев складок Fsnc+1 ложатся на дугу большого круга с осевыми плоскостями, падающими на северо-восток. В целом характер реликтовых складок щокурьинской свиты и вышеохарактеризованных образований схож. Отличие заключается в том, что шарниры складок Bsn c +1 погружаются пологими углами на юго-восток, в противоположную сторону в сравнении с шарнирами Bsn c +1 в породах няртинского комплекса и «маньхобеинской свиты». Это связано с тем, что изученные обнажения щокурьинской свиты преимущественно находятся в северо-восточной части Хобеизской антиклинали, тогда как разрезы няртинского комплекса и щоку-рьинской свиты — в западной и центральной частях вышеупомянутой структуры.

Рис. 4. Соотношения структур для метаморфических комплексов Приполярного Урала с этапами деформаций: F — сферические диаграммы для складок, B — сферические диаграммы для шарниров, равноугольная сетка, нижняя полусфера. N — число замеров структурных элементов

Fig. 4. Correlations of structures for metamorphic complexes of the Subpolar Polar Urals with stages of deformation: F — spherical diagrams for folds, B — spherical diagrams for plunges, equiangular mesh, lower hemisphere. N — number of measurements of structural elements

Второй этап деформации (Dk+2) проявляется в образовании асимметричных, преимущественно закрытых складок fSC+2. Складки устанавливаются в толщах переслаивания кварцитов и сланцев, а также в полосчатых кварцитах и мраморах. Шарниры складок вП+2 погружаются на северо-запад и юго-восток под углами около 20°. На сферической диаграмме (рис. 4) ориен-sc тировки крыльев мелких складок F n+2 ложатся на две дуги большого круга. Рисунок одной дуги (западное поле развития щокурьинской свиты) схож со складками второй генерации Fn+2 в няртинском комплексе и мань-хобеинской свите, рисунок другой дуги (восточное поле развития щокурьинской свиты), напротив, отличается от них, что, очевидно, связано с влиянием более поздних деформаций. Шарниры складок вП+2 при пологом погружении (0—30°) отличаются направлением погружения: на северо-восток в западном поле развития щокурьинской свиты и на юго-восток в восточном поле развития щокурьинской свиты.

Третий этап деформации ( D k +3 ) в породах щоку-рьинской свиты приводит к формированию подобных открытых (в центральной и западной частях развития свиты) и лежачих открытых, реже закрытых симметричных складок F n+ 3 (в восточной части). Данный тип складок связан с распространением сланцеватости S П +3 , которая параллельна осевым плоскостям вышеописанных складок. На сферических диаграммах (рис. 4) полюса крыльев складок F S+ 3 образуют пояс с двумя максимумами. Один из них совпадает с узором, наблюдаемым на соответствующих диаграммах для пород няртинского комплекса и «мань-хобеинской свиты». Шарниры складок Bsnc+3 полого погружаются на север.

Пуйвинская свита сложена преимущественно хло-рит-мусковит-альбит-кварцевыми сероцветными парасланцами, переслаивающимися с зелеными ортосланцами. Из-за интенсивно проявившегося кливажа осевой плоскости во многих участках развития этой свиты первичные взаимоотношения пород и складчатые структуры являются утраченными. Поэтому свита воспринимается как монотонная толща с моноклинальным залеганием пород.

Фрагменты первичных плоскостных структур и складок относительно хорошо фиксируются только в тех разрезах, где отмечаются прослои метапорфиров, хорошо выделяющиеся белым цветом на фоне серого и зеленовато-серого сланцевого окружения (Пыстина, Пыстин, 2002). Основные участки развития метапорфиров приурочены к южному обрамлению Кожимского гранитного массива (левый берег р. Кожым ниже устья руч. Хасаварка и правобережье руч. Хасаварка).

На этапе деформации (Dk+2), являющимся наиболее ранним для отложений пуйвинской свиты, образуются закрытые асимметричные складки F^+n с шар-pv нирами ВП+2, полого погружающимися на северо-запад (рис. 4). Параллельно осевой поверхности складок проявляется кливаж в виде полосчатости, подчеркнутой тонкими кварцевыми и гранат-кварцевыми прожилками. На стереографической диаграмме для пуйвинской свиты (рис. 4) полюса крыльев складок ложатся на дугу большого круга, а шарниры вП+2 концентрируются в компактной области.

Второй для пуйвинской свиты этап деформации (Dk+3) обусловлен образованием концентрических ле- жачих открытых и закрытых симметричных микроскладок Fp+3 (кренуляционный кливаж) в результате пересечения двух генераций сланцеватости: ранней (SР+2) и поздней (SР+3). Сланцеватость SPv3 параллель-pv на осевым поверхностям складок Fn+3 и падает на северо-запад под пологими углами. Шарниры Bpv скла-pv n+3

док F n +3 погружаются на север и северо-запад под пологими углами.

Полярный Урал

В соответствии со схемой, принятой Четвертым Уральским межведомственным стратиграфическим совещанием (Стратиграфические…, 1993) в докембрийском разрезе Харбейско-Марункеуского антиклинория выделяются (снизу вверх): раннепротерозойские марункеуская, лаптаюганская, ханмейхойская и па-риквасьшорская свиты. К рифейской части разреза относятся верхнехарбейская, минисейшорская, лапта-яхинская, кузьшорская, немурюганская и нюдапаетар-ская свиты. Завершающая верхнепротерозойский разрез войваяхинская свита относится к венду.

При проведении последующих геолого-съемочных и картосоставительских работ стратиграфическая схема докембрийских образований Харбейско-Марункеуского антиклинория многократно претерпевала изменения. Для рассматриваемого нами района (бассейн р. Харбей) в качестве рабочей основы может быть принята схема, утвержденная при подготовке к изданию госгеолкарты масштаба 1 : 200 000 (Государственная…, 2014). В этой схеме в нижней части докембрийского разреза выделяется харбейский метаморфический комплекс раннепротерозойского возраста, включающий (снизу вверх) ханмейхойскую, лапта-юганскую и париквасьшорскую свиты. Верхнедокембрийский разрез начинается с няровейской серии сред-нерифейского возраста, состоящей из верхнехарбей-ской и минисейшорской свит. Выше залегают немур-юганская свита верхнего рифея и сядатинская свита вендского возраста.

Недавно нами получен конкордантный U-Pb (LA-SF-ICP-MS)-возраст зерен циркона из риолитов, залегающих в нижней части немурюганской свиты — 658 ± ± 2 млн лет, что подтвеждает верхнерифейский возраст этого стратиграфического подразделения (Пыстин и др., 2023). Первые результаты датирования детритовых цирконов из пород нижней части минисейшорской свиты показали, что она сформировалась не раньше второй половины позднего рифея, поэтому выделение ее в качестве среднерифейского стратона является ошибочным (Уляшева и др., 2019). Полученные позднее датировки детритовых цирконов из метаалевролитов верхнехарбейской свиты показали сходство возрастного спектра с соответствующим спектром цирконовых датировок из пород минисейшорской свиты, а также практически аналогичное значение возможного нижнего возрастного рубежа образования терригенных пород — около 700 млн лет назад (Пыстин и др., 2023). С учетом того, что проба из метаалевролитов верхне-харбейской свиты отобрана в 150 м выше ее подошвы, а верхний возраст ограничивается датировкой немур-юганских риолитов, был сделан вывод о том, что породы няровейской серии были сформированы в узком возрастном интервале в конце позднего рифея около 750— 650 млн лет назад (Пыстин и др., 2023). Актуализирован-

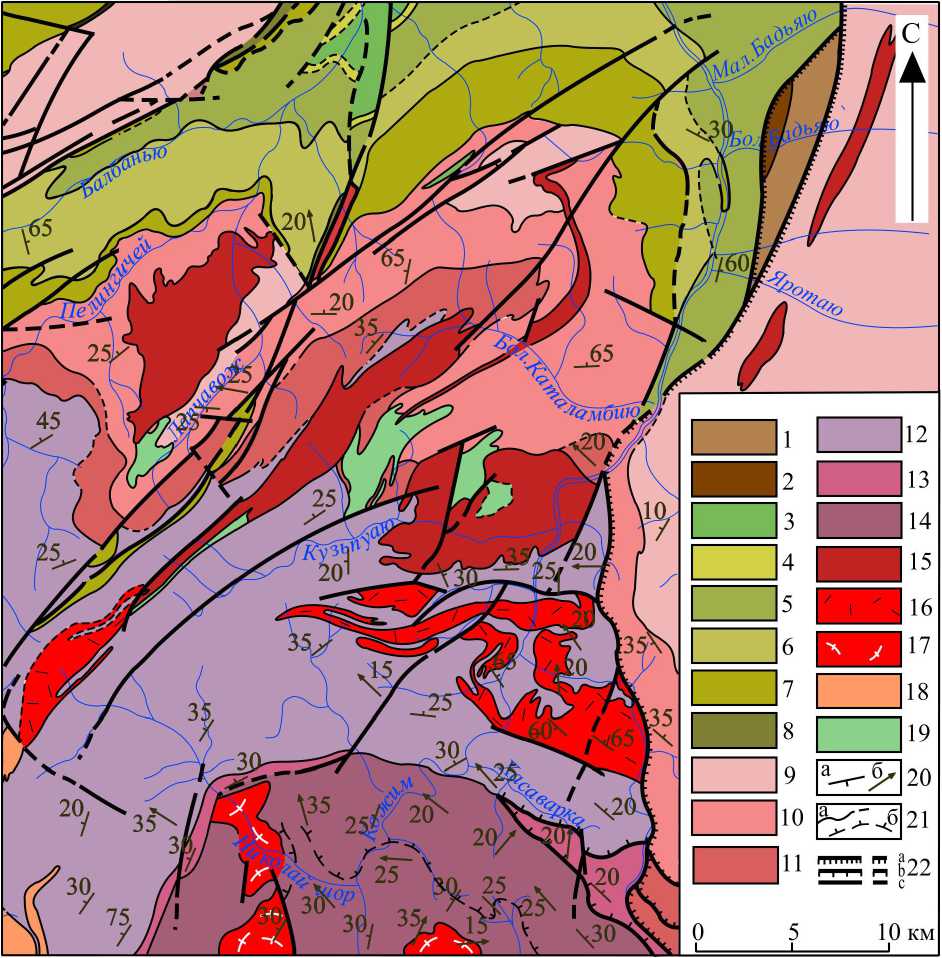

Рис. 5. Схематическая геологическая карта Полярного Урала в бассейне р. Харбей (по Государственная…, 2014 с дополнениями). Условные обозначения: 1—3 — харбейский метаморфический комплекс: 1 — париквасьшорская свита (PR1), 2 — лаптаюганская свита (PR1), 3 — ханмейхойская свита (PR1); 4, 5 — няровейская серия: 4 — верхнехарбейская свита (RF3), 5 — минисейшорская свита (RF3); 6 — нерасчлененные отложения няровейской серии (RF3); 7 — немурюганская свита (RF3); 8 — отложения палеозоя, нерасчлененные; 9 — интрузии: a — граниты, b — метагаббро, c — метаперидотиты; 10 — границы стратиграфических подразделений и магматических тел; 11 — разломы: a — главные, b — второстепенные; 12 — надвиги: a — главные, b — второстепенные; 13 — элементы структур: a — шарниры (цифрами обозначены углы погружения), b — плоскостные (цифрами обозначены углы падения)

Fig. 5. Schematic geological map of the Polar Urals in the basin of Kharbey river (according to State™, 2014 with additions). Legend: 1—3 — Kharbey metamorphic complex: 1 — Parikvas'shor suite (PR ! ), 2 — Laptayugan suite (PR ! ), 3 — Khanmeikhoy suite (PR 1 ); 4—5 — Nyarovey series: 4 — Verkhnekharbey suite (RF3), 5 — Miniseyshor suite (RF3); 6 — undifferentiated deposits of the Nyarovey Group (RF3); 7 — Nemuryugan suite (RF3); 8 — Paleozoic deposits, undivided; 9 — intrusions: a — granites, b — metagabbro, c — metaperidotites; 10 — boundaries of stratigraphic units and igneous bodies; 11 — faults: a — main, b — secondary; 12 — thrusts: a — main, b — secondary; 13 — structural elements: a — lunges (numbers indicate immersion angles), b — planar (numbers indicate angles of incidence)

ная стратиграфическая схема докембрийских образований Харбейского района Полярного Урала приведена на рис. 2, геологическая карта юго-западной части Харбейско-Марункеуского антиклинория с уточненным возрастом пород няровейской серии — на рис. 5.

Структурные особенности докембрийских образований в бассейне р. Харбей

В ходе исследований нами были изучены структурные особенности ханмейхойской и париквасьшорской свит, относящихся соответственно к нижней и верхней частям харбейского комплекса, а также верхнехарбей-ской свиты, залегающей в основании рифейского разреза. Непосредственно в полевых условиях проводились замеры структурных элементов по ручьям Ольховый и Хабинсово-Шор, по рекам Мал. Харбей и Мал. Ханмей и их притокам, на обоих берегах р. Бол. Харбей, на водоразделе в районе среднего течения руч. Париквасьшор. Изучение структурных свойств няровейской серии выполнялось в бассейнах ручьев Молибденитовый, Свинцовый, Сланцевый, Скалистый, Каскадный, Медный.

Ханмейхойская свита представлена амфиболитами, амфиболовыми и двуслюдяными плагиогнейса-ми и кристаллическими сланцами, гранитизирован-ными и мусковитизированными разновидностями этих пород, а также низкотемпературными диафторитами по ним (Государственная…, 2014).

Поскольку амфиболиты ханмейхойской свиты представляют собой массивные и практически нерас- слоенные породы, то информацию о складках удается получить в основном при изучении гнейсов и сланцев, среди которых встречаются прослои амфиболитов. Складки также можно наблюдать в амфиболитах, содержащих прослои и линзы гнейсов, мигматитов и кварц-полевошпатовых образований.

Полосчатость и первичная сланцеватость отложений ханмейхойской свиты в районе нижней части ручья Мал. Харбей и его притоков падает по азимутам 175—210° под углами от 30 до 55°, в бассейне ручья Париквасьшор отмечены как северо-восточные азимуты падения 65—85° под углами 30—80°, так и югозападные под углами от 5 до 50°. Полученные данные о складчатых структурах ханмейхойской свиты позволяют выделить четыре основных этапа деформаций.

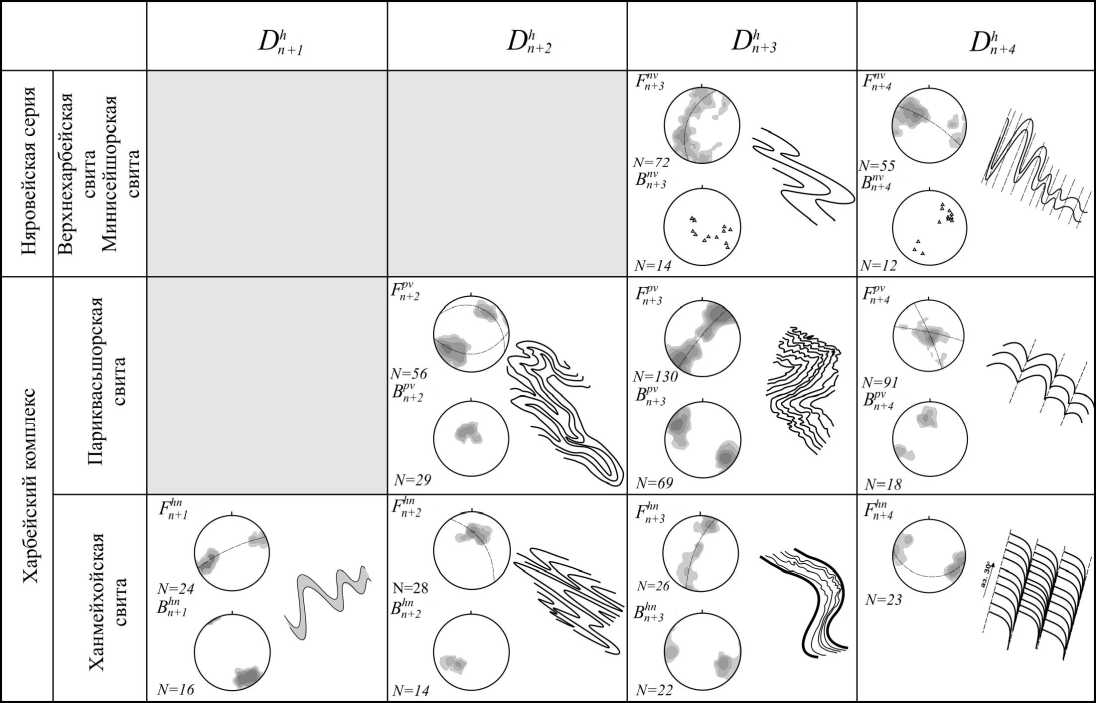

В первый этап деформации (пП+i) формируются наиболее ранние из наблюдаемых в ханмейхойской hn свите складки Fn+1 — концентрические сжатые, иногда закрытые, с падением крыльев в основном на юго-запад под углами 40—60°, осевые поверхности складок круто падают на запад и юго-запад. На стереографических диаграммах (рис. 6) полюса крыльев складок ложатся вдоль дуги большого круга северо-восточного простирания, шарниры Bhn1 погружаются главным образом на юго-запад под углами от 30 до 80°, протягиваясь по дуге большого круга в небольшом отрезке.

Со вторым этапом ( D h +2 ) связано образование крупных, сильно сжатых подобных складок F hn 2 с круто падающими осевыми поверхностями. Крылья скла-

Рис. 6. Соотношения структур для метаморфических комплексов Полярного Урала c этапами деформаций: F — сферические диаграммы для складок, B — сферические диаграммы для шарниров, равноугольная сетка, нижняя полусфера. N — число замеров структурных элементов

Fig. 6. Correlations of structures for metamorphic complexes of the Polar Urals with stages of deformation: F — spherical diagrams for folds, B — spherical diagrams for plunges, equiangular mesh, lower hemisphere. N — number of measurements of structural elements

док погружаются на юг, юго-запад и северо-восток под углами от 55 до 85°. Осевые поверхности имеют крутое падение как на северо-восток, так и на юго-запад. На стереографических диаграммах (рис. 6) полюса крыльев складок ложатся вдоль дуги большого круга юговосточного простирания, шарниры B h+ 2 погружаются на юго-запад под средними углами в компактной области.

В ходе третьего этапа деформаций ( D h +3 ) образовались цилиндрические, лежачие, асимметричные, подобные, чаще закрытые, реже открытые складки F hn 3 , в замках которых иногда видны мелкие складки волочения. Крылья круто падают на юго-запад и северо-восток. На стереографических диаграммах (рис. 6) полюса крыльев складок ложатся вдоль дуги большого круга, шарниры B hn 3 погружаются по азимутам от 100 до 120° под углами от 10 до 40°, и также по азимутам от 265 до 285° под углами от 5 до 20°.

Четвертый этап деформаций ( D p +4 ) фиксируется наличием асимметричных опрокинутых, реже лежачих, открытых или закрытых складок F hn 4 с осевыми поверхностями, падающими на запад и восток под малыми углами. Шарниры погружаются под пологими углами на север и юг. Ближе к контакту с породами ня-ровейской серии, в районе ручьев Каскадный и Скалистый, углы погружения осевых поверхностей и крыльев складок становятся более крутыми. На стереографических диаграммах (рис. 6) полюса крыльев складок F h+ 4 распределяются по дуге большого круга юго-восточного простирания.

Париквасьшорская свита представлена кристаллическими сланцами, гнейсами, амфиболитами и кварцитами. В отличие от ханмейхойской свиты, здесь практически везде наблюдается переслаивание слоев разного состава, а неравномерная их мощность обуславливает большое разнообразие морфологии складок.

Простирание плоскостных элементов в породах париквасьшорской свиты в основном северо-западное, в южной части участка — субширотное, зеркала полосчатости и ранней сланцеватости падают на северо-восток и юго-запад под углами от 60 до 90°.

Наиболее ранний, по нашим наблюдениям, этап деформации пород париквасьшорской свиты фиксируется сжатыми, иногда изоклинальными ассиметрич-ными складками с круто погружающимися осевыми поверхностями. Крылья складок круто падают на северо-восток и юго-запад. Шарниры погружаются на северо-запад и юго-восток под углами от 40 до 85°, нередко можно наблюдать их ундуляцию под воздействием поздних деформаций. Складки этой генерации четко прослеживаются на откартированном нами участке в районе озера Вазей-Ты, где хорошо видно четкое северо-западное простирание их крыльев и осевых поверхностей (Потапов, Пыстин, 2020). Сопоставление складчатой структуры пород париквасьшорской и хан-мейхойской свит показывает, что рассматриваемая генерация складок сопоставима со складками Fh+2. Поэтому для этого этапа деформации и его структурных эле- ментов мы использовали обозначение n+2 (Dh+2, F

ps n+2,

ps ps

S р +2 , B р +2

), а для последующих этапов — n+3 и n+4.

На стереографических диаграммах (рис. 6) полюса крыльев складок fP+2 распределяются по дугам большого круга, шарниры вР+2 — по дугам, совпадающим с распределением полюсов складок генерации FP+3, что ука- зывает на то, что складки Fhn2 образовались раньше складок следующего этапа деформации.

Следующий этап деформации — ( D h +3 ) — в породах париквасьшорской свиты маркируется по асимметричным, чаще открытым лежачим, реже закрытым складкам F P+3 , осложненным в ядерных частях более мелкими асимметричными складками волочения. Они главным образом развиты по субвертикальным крыльям складок F p+ 2 . Осевые поверхности складок Fp ps +3 падают под углами 5—30° на север и юг, осевой кливаж наблюдается редко. Шарниры Вр р +3 погружаются на северо-запад и юго-восток под углами от 0 до 30°. На стереографических диаграммах (рис. 6) полюса крыльев складок F Р+ 3 распределены по дуге большого круга, часть полюсов крыльев, в основном закрытых асимметричных мелких складок, распределяются по дуге малого круга, а их шарниры распределены внутри сферического треугольника. То есть мелкие складки ориентируются в виде дивергентного веера, осложняя крупные складки.

Генерация Fpps+4 представлена мелкими асимметричными, опрокинутыми, иногда лежачими, открытыми, реже закрытыми или сжатыми складками. Осевые поверхности, параллельные поздней сланцеватости SPpS+4 , падают на запад и восток под углами от 10 до 40°. На стереографических диаграммах (рис. 6) полюса крыльев складок F p+ 4 распределяются по двум дугам большого круга юго-восточного и восточного простирания. Шарниры в Р+ 4 погружаются на север и юго-запад под углами 5—20°.

В породах верхнехарбейской свиты проявлена сланцеватость двух направлений. Первая из них, более ранняя, распространена в обнажениях пород в низовьях руч. Скалистый и в верховьях руч. Сланцевый. Для нее характерно падение плоскостей по азимуту 190—220° и 0—50° под углами 50—80°. Вторая (поздняя) разновидность сланцеватости распространена в породах по ручьям Молибденитовый, Свинцовый, Сланцевый, Медный, Каскадный и имеет ориентировки падения по азимуту от 80 до 125°, с углами падения от 30 до 50°. В районе руч. Каскадный углы падения сланцеватости достигают 70—90°.

Для верхнехарбейской свиты наиболее ранние складки F pv+3 , образованные в ходе третьего деформационного этапа ( D h +3 ), развитые по первичной сланцеватости, а также по прослоям метапесчаников и метаалевролитов, имеют ориентировки, согласные сланцеватости северо-восточного и юго-восточного простирания (рис. 6). Осевые поверхности ранних асимметричных подобных сжатых или закрытых складок f P+3 падают на юг и юго-запад под средними и малыми углами. На стереографических диаграммах (рис. 6) полюса крыльев складок f P+3 распределяются по дуге большого круга северо-восточного простирания, шарниры в р+ 3 мелких складок погружаются на юго-восток и северо-запад под углами от 50 до 60°, реже 10—15°, при этом область их погружения совпадает с распределением полюсов складок генерации F™4 .

Образованная в ходе следующего деформационного этапа ( D p +4 ) генерация f P+4 представлена асимметричными подобными сжатыми складками с осевыми поверхностями, падающими на юго-восток под крутыми углами и погружающимися на северо-восток и юго-запад шарнирами в р+ 4 под углами 20—30°.

На стереографических диаграммах (рис. 6) полюса крыльев складок F n n + v 4 распределяются по дуге большого круга юго-восточного простирания. Простирание осевых поверхностей в целом совпадает с ориентировкой осложненного разломами контакта ханмейхойской и верхнехарбейской свит.

Обсуждение результатов

Приведенные выше результаты структурных исследований показывают, что в докембрийском разрезе как Приполярного, так и Полярного Урала выделяются две группы структурно-вещественных комплексов. Первая включает высокометаморфизованные образования, в разной степени претерпевшие средне- и низкотемпературный диафторез. Структурный рисунок таких комплексов сформирован в результате по-лиэтапных масштабных деформаций. Широко распространены подобные сильно сжатые, вплоть до изоклинальных, складки, которые, в свою очередь, смяты в складки различной степени сжатости. К таким образованиям на Приполярном Урале относятся породы няртинского комплекса, «маньхобеинской» и щоку-рьинской свит, на Полярном Урале — стратиграфические подразделения, составляющие харбейский комплекс. Вторую группу составляют слабометаморфизо-ванные толщи, залегающие на глубокометаморфи-зованных образованиях со стратиграфическим, структурным и метаморфическим несогласием. Породы относительно слабо деформированы. Отмечается развитие малоамплитудных складок разной степени сжатости. Ранний этап деформаций в слабометаморфи-зованных толщах коррелируется со вторым-третьим этапами структурного преобразования глубокомета-морфизованных пород. Приведенные данные подтверждают принадлежность двух выделенных групп структурно-вещественных комплексов Приполярного и Полярного Урала к разным структурным этажам и являются дополнительным аргументом в пользу необходимости корректировки существующих схем стратиграфии докембрия этих районов.

Ранний этап деформации ( D n k +1 ) в высокометамор-физованных образованиях Приполярного Урала (няр-тинского комплекса, «маньхобеинской» и щокурьин-ской свит) связан с орогенными процессами, сопровождавшими объединение Волго-Уралии и Сарматии. Это эндогенное событие, имевшее место 2.2—2.0 млрд лет назад (Bogdanova et al., 2008), проявилось также в метаморфизме пород, достигавших условий высокотемпературных стадий амфиболитовой фации и, возможно, гранулитовой фации (Пыстин, 1991; Пыстина, Пыстин, 2002). На Полярном Урале с этим этапом деформации коррелируются ранние структурные преобразования пород париквасьшорской свиты, залегающей в верхней части харбейского комплекса. Р-Т-параметры метаморфизма пород были ниже, чем на Приполярном Урале: соответствовали низким ступеням амфиболитовой фации. При этом ранний этап деформации пород париквасьшорской свиты для нижней части харбейского комплекса (ханмейхойской и, вероятно, лаптаюганской свит) был вторым. Это может указывать на более древний возраст субстрата ме-таморфитов ханмейхойской и лаптаюганской свит (возможно, позднеархейский) и более раннее прояв- 12

ление первого этапа деформации в породах харбей-ского комплекса ( D n h +1 ). Реальность наличия архейских субстанций в кристаллических комплексах Полярного Урала подтверждается присутствием в малыкском метаморфическом комплексе, расположенном к востоку от харбейского (рис. 1), метабазитов, возраст которых по результатам U-Pb-изотопного датирования цирконов 2736 ± 42 млн лет (Душин и др., 2008). Кроме того, в парасланцах верхнехарбейской свиты присутствуют сопоставимые по возрастным параметрам (около 2700 млн лет) слабоокатанные детритовые цирконы, поступление которых в осадочный бассейн отложения могло происходить из близрасположенных первичных источников сноса (Пыстин и др., 2023).

Следующий этап деформации ( D n k +2 и D n k +3 ) был общим для пород всего докембрийского разреза и первым для рифейских образований как на Приполярном, так и на Полярном Урале и сопровождался метаморфизмом пород, который для ранее метаморфизованных дорифейских комплексов был повторным. На Приполярном Урале, где степень изученности метаморфизма пород более высокая, показано, что этот процесс проявился зонально в Р-Т-условиях от низких ступеней амфиболитовой и всего интервала эпидот-амфиболитовой фации в ядре Хобеизской антиклинали до высоких и средних ступеней зеленосланцевой фации на крыльях этой структуры (Тимонина, 1980; Пыстин, 1991; Попвасев, 2022). Деформация пород и их метаморфизм связаны с развитием орогена тима-нид-протоуралид.

Последний из выделенных этапов деформации ( kDn+3 и hDn+4 ) привел к усложнению структурного рисунка всех рассматриваемых стратиграфических подразделений: деформации крыльев и осевого кливажа-сланцеватости ранее сформированных складок, появлению поздней сланцеватости в зонах развития разрывных нарушений, в том числе на границах нижнего и верхнего структурных этажей. При этом на Приполярном Урале наиболее масштабным изменениям были подвержены ранее глубокометаморфизованные и дислоцированные породы, слагающие краевые части ядра Хобеизской антиклинали (верхние уровни няр-тинского комплекса, «маньхобеинская» и щокурьин-ская свиты). На Полярном Урале, напротив, низкотемпературный диафторез и поздняя сланцеватость в ранее глубокометаморфизованных породах проявились не столь значительно. Кроме того, в породах нижних частей харбейского комплекса (ханмейхойская свита), судя по результатам Sm/Nb- и 40Ar/39Ar-датирования амфиболитов (Уляшева и др., 2022) и U/Pb (LA-ICP-MS)-датирования цирконов из плагиомигматитов (Удоратина и др., 2023), проявился предшествующий низкотемпературному диафторезу высокотемпературный метаморфизм в возрастном интервале около 390—350 млн лет назад. Время завершения высокотемпературных преобразований в породах харбейского комплекса (350 млн лет назад) может быть принято за нижний возрастной рубеж проявления низкотемпературных метаморфических изменений и связанных с ними структурных преобразований пород ( D n k +3 и D n k +4 ). Представляется очевидным, что поздние деформации и сопровождающие их метаморфические изменения докембрийских толщ связаны с развитием Уральского орогена.

Выводы

Таким образом, изучение структурных особенностей докембрийских образований Приполярного и Полярного Урала на опорных участках Ляпинского и Харбейско-Марункеуского антиклинориев (в верховье рр. Кожым и Харбей соответственно) с использованием имеющихся сведений по метаморфизму пород, а также новых изотопно-геохронологических данных приводит к заключению, что структурный облик приполярно-полярноуральского докембрия сформировался в результате проявления нескольких этапов деформации. Общими для докембрия рассматриваемых районов Приполярного и Полярного Урала являются деформации и сопровождающие их метаморфические преобразования пород в раннем протерозое, связанные с орогенными процессами, приведшими к объединению Волго-Уралии и Сарматии, и позднее — с развитием тиманид и уралид. На Полярном Урале установлены метки более раннего этапа структурно-метаморфического преобразования пород (возможно, позднеархейского). Кроме того породы харбейского комплекса, в отличие от няртинского комплекса и других полиметаморфических образований Приполярного Урала, испытали высокотемпературные метаморфические изменения пород в возрастном интервале около 390—350 млн лет назад (Уляшева и др., 2022; Удоратина и др., 2023).

Практические результаты проведенных исследований заключаются в получении дополнительных аргументов для обоснования представления о принадлежности «маньхобеинской» и щокурьинской свит Приполярного Урала к образованиям дорифейского структурного этажа.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ. Проект № 22-27-00119.

Список литературы Структурные особенности докембрийских образований Приполярного и Полярного Урала: сравнительный анализ

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000. Лист Q-40, 41 — Воркута. Объяснительная записка / Н. Г. Берлянд, В. М. Богомазов, Г. М. Важенин и др. СПб.: Картограф. фабрика ВСЕГЕИ, 2001. 342 с.

- State geological map of the Russian Federation. Scale 1: 1 000 000. Sheet Q-40, 41 — Vorkuta. Explanatory letter. N. G. Berlyand, V. M. Bogomazov, G. M. Vazhenin et al. St. Petersburg, VSEGEI map factory, 2001, 342 p. (in Russian)

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000. Лист Q-41 — Воркута. Объяснительная записка / М. А. Шишкин, А. П. Астапов, Н. Б. Кабатов и др. СПб.: Картограф. фабрика ВСЕГЕИ, 2007. 541с.

- State geological map of the Russian Federation. Scale 1: 1 000 000. Sheet Q-41 — Vorkuta. Explanatory letter. M. A. Shishkin, A. P. Astapov, N. B. Kabatov and others. St. Petersburg: VSEGEI map factory, 2007, 541 p. (in Russian)

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 200 000. 2-е изд. Серия Полярно-Уральская. Лист Q-42-VII, VIII (Обской). Объяснительная записка / В. А. Душин, О. П. Сердюкова, А. А. Малюгин и др. СПб.: ВСЕГЕИ, 2014. 384 с.

- State Geological Map of the Russian Federation. Scale 1: 200 000. Series Polar-Urals. Sheet Q-42-VII, VIII. Explanatory note. V. A. Dushin, O. P. Serdukova, A. A. Malugin et al. St. Petersburg: VSEGEI, 2014, 384 p. (in Russian)

- Душин В. А., Бурмако П. Л., Ронкин Ю. Л. и др. Состав и новые возрастные датировки метагабброидов малыкского комплекса на Полярном Урале // Структурно-вещественные комплексы и проблемы геодинамики докембрия фанерозойских орогенов: Материалы Междун. науч. конф. (III Чтения памяти С. Н. Иванова). Екатеринбург, 2008. С. 27—29.

- Dushin V. A., Burmako P. L., Ronkin Yu. L. et al. Composition and new age dating of metagabbroids of the Malyk complex in the Polar Urals. Structural-material complexes and problems of geodynamics of the Precambrian Phanerozoic orogens: Proceedings of the International Scientific Conference (The 3rd Readings in memory of S. N. Ivanov). Ekaterinburg, 2008, pp. 27— 29. (in Russian)

- Коновалов А. Л., Лохов К. И., Черкашин А. В., Вакуленко О. В. О тектонической границе между метаморфическими сланцевыми и кристаллическими образованиями позднего протерозоя Харбейского антиклинория (Полярный Урал) // Региональная геология и металлогения. 2016. № 68, С. 5—20.

- Konovalov A. L., Lokhov K. I., Cherkashin A. V., Vakulenko O. V. On the tectonic boundary between metamorphic shale and crystalline formations of the Late Proterozoic Kharbey anticlinorium (Polar Urals). Regional Geology and Metallogeny, No. 68, 2016, pp. 5—20. (in Russian)

- Краснобаев А. А. Циркон как индикатор геологических процессов. М.: Наука, 1986. 152 с.

- Krasnobaev A. A. Zircon as an indicator of geological processes. Moscow: Nauka, 1986, 152 p. (in Russian)

- Методы структурного анализа полиметаморфических комплексов / А. И. Мельников, Е. П. Васильев, Л. З. Резницкий и др. / Под ред А. И. Сизых. М.: Интермет Инжениринг, 2001. 160 с.

- Methods of structural analysis of polymetamorphic complexes. A. I. Melnikov, E. P. Vasiliev, L. Z. Reznitsky et al. Edited by A. I. Sizykh. Moscow: Intermet Engineering, 2001, 160 p. (in Russian)

- Попвасев К. С. Минералогия и P-T- условия образования амфиболитов няртинского метаморфического комплекса и маньхобеинской свиты Приполярного Урала // Вестник Пермского университета. Геология. 2022. Т. 21. № 3. С. 216—228. DOI: 10.17072/psu.geol.21.3.216

- Popvasev K. S. Mineralogy and P-T conditions for the formation of amphibolites of the Nyarta metamorphic complex and the Mankhobein formation of the Subpolar Urals. Bulletin of Perm University, Geology, 2022, V. 21, No. 3, pp. 216—228. (in Russian)

- Потапов И. Л., Попвасев К. С. Структурная эволюция докембрийских пород северной части Приполярного Урала // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 10. С. 9—20.

- Potapov I. L., Popvasev K. S. Structural evolution of Precambrian rocks of the northern part of the Subpolar Urals. Vestnik of IG Komi SC UB RAS, 2017, No. 10, pp. 9—20. (in Russian)

- Потапов И. Л., Пыстин А. М. Структурная эволюция пород париквасьшорской свиты харбейского метаморфического комплекса (Полярный Урал) // Известия Коми НЦ УрО РАН. Серия «Науки о Земле». № 6 (46). Сыктывкар, 2020. С. 49—60.

- Potapov I. L., Pystin A. M. Structural evolution of rocks of the Parikvasshorsky suite of the Kharbey metamorphic complex (Polar Urals). Proc. Komi SC UB RAS. Earth Science Series. No. 6 (46), Syktyvkar, 2020, pp. 49—60. (in Russian)

- Пучков В.Н. Структурные связи Приполярного Урала и смежной части Русской платформы. Л.: Наука, 1975. 208 с.

- Puchkov V. N. Structural connections of the Subpolar Urals and the adjacent part of the Russian Platform. Leningrad: Nauka, 1975, 208 p. (in Russian).

- Пыстин А. М. Карта метаморфизма Приполярного и южной части Полярного Урала / Коми НЦ УрО АН СССР. Сыктывкар, 1991. 20 с. (Науч. докл.).

- Pystin A. M. Map of metamorphism of the Subpolar and southern parts of the Polar Urals. Series of preprints “Scientific reports”. Komi SC UB USSR AS. Syktyvkar, 1991, 20 p. (in Russian)

- Пыстин А. М., Пыстина Ю. И. Докембрий Приполярного Урала: хроностратиграфический аспект // Труды КарНЦ РАН. Геология докембрия. 2019. № 2. С. 34—52. DOI: 10.17076/geo904

- Pystin A. M., Pystina Yu. I. Precambrian of the Subpolar Urals: chronostratigraphic aspect. Proceedings of the Karelian RC RAS, Precambrian Geology, 2019, No. 2, pp. 34—52. (in Russian)

- Пыстин А. М., Пыстина Ю. И., Хубанов В. Б. Первые результаты U-Pb датирования детритовых цирконов из базальных отложений верхнего докембрия Приполярного Урала. Докл. АН, 2019. Т. 488. № 2. С. 54—57. doi:10.31857/S0869-56524882172-175

- Pystin A. M., Pystina Yu. I., Khubanov V. B. First results of U-Pb dating of detrital zircons from basal deposits of the Upper Precambrian of the Subpolar Urals. Dokl. AS, 2019, V. 488, No. 2, pp. 54—57. (in Russian)

- Пыстин А.М. Геологическое наследие Б.А. Голдина. Вестник геонаук. 2021. № 12. С. 51—60. doi:10.19110/geol.2021.12.5

- Pystin A. M. Geological heritage of B. A. Goldin. Vestnik of Geosciences, 2021, No. 12, pp. 51—60. (in Russian)

- Пыстин А. М., Гракова О. В., Пыстина Ю. И. и др. Результаты U-Pb (LA-SF-ICP-MS)-датирования цирконов из базальных отложений верхнего докембрия Приполярного и Полярного Урала // Стратиграфия докембрия: проблемы и пути решения. Материалы VIII Российск. конф. по проблемам геологии докембрия. СПб.: Свое издательство, 2023. С. 129—131.

- Pystin A. M., Grakova O. V., Pystina Yu. I. et al., Results of U-Pb (LA-SF-ICP-MS) dating of zircons from basal deposits of the Upper Precambrian of the Subpolar and Polar Urals. Precambrian Stratigraphy: problems and solutions. Mater. VIII Russian conf. on problems of Precambrian geology. St. Petersburg: Svoe publishing house, 2023, pp. 129—131. (in Russian)

- Пыстина Ю. И., Пыстин А. М. Цирконовая летопись уральского докембрия. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2002. 167 с.

- Pystina Yu. I., Pystin A. M. Zircon chronicle of the Ural Precambrian. Yekaterinburg: Publishing house of the UB RAS, 2002, 167 p. (in Russian)

- Пыстина Ю. И., Пыстин А. М., Хубанов В. Б. Нижний докембрий в структуре палеозоид на Приполярном Урале // Докл. АН, 2019. Т. 486. № 5. С. 72—76. doi: 10.31857/S0869-56524865572-576

- Pystina Yu. I., Pystin A. M., Khubanov V. B. Lower Precambrian in the Paleozoic structure in the Subpolar Urals. Dokl. AS, 2019, V. 486, No. 5, pp. 72—76. (in Russian)

- Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). Екатеринбург: Уралгеолком, 1993.

- Stratigraphic diagrams of the Urals (Precambrian, Paleozoic). Yekaterinburg: Uralgeolkom, 1993. (in Russian)

- Тимонина Р. Г. Петрология метаморфических пород Приполярного Урала. Л.: Наука, 1980. 102 с.

- Timonina R. G. Petrology of metamorphic rocks of the Subpolar Urals. Leningrad: Nauka, 1980. 102 p. (in Russian)

- Удоратина О. В., Уляшева Н. С., Хубанов В. Б. и др. Плагиомигматиты ханмейхойской свиты (харбейский метаморфический комплекс, Полярный Урал): новые данные // Геодинамика и минерагения Северной Евразии: Материалы VI Межд. науч. конф. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского университета, 2023. С. 530—533.

- Udoratina O. V., Ulyasheva N. S., Khubanov V. B. et al. Plagiomigmatites of the Khanmeikhoi Formation (Kharbei metamorphic complex, Polar Urals): new data). Geodynamics and minerageny of Northern Eurasia. Proc. VI Int. Scientific conf. Ulan-Ude: Buryat University Publishing House, 2023, pp. 530—533. (in Russian)

- Уляшева Н.С., Пыстина Ю.И., Пыстин А. М. и др. Первые результаты U-Pb LA-SF-ICP-MS-датирования детритовых цирконов из среднерифейских (?) терригенных отложений Полярного Урала // Докл. РАН. 2019. Т. 485. № 4. С. 488—492.

- Ulyasheva N. S., Pystina Yu. I., Pystin A. M. et al. First results of U-Pb LA-SF-ICP-MS dating of detrital zircons from Middle Riphean (?) terrigenous deposits of the Polar Urals). Dokl. Earth Sciences, 2019, V. 485, No. 4, pp. 488— 492. (in Russian)

- Уляшева Н. С., Серов П. А, Травин А. В. Sm/Nd- и 40Ar/39Ar-изотопно-геохронологические исследования амфиболитов ханмейхойской свиты харбейского метаморфического комплекса (Полярный Урал) // Докл. РАН. Науки о земле. 2022. Т. 506. № 2. С. 194—201.

- Ulyasheva N. S., Serov P. A., Travin A. V. Sm/Nd- and 40Ar/39Ar-isotope-geochronological studies of amphibolites of the Khanmeikhoi Formation of the Kharbei metamorphic complex (Polar Urals). Dokl. Earth Sciences, Geosciences, 2022, V. 506, No. 2, pp. 194—201. (in Russian)

- Фишман М. В., Голдин Б. А. Гранитоиды центральной части Приполярного Урала. Л.: Наука, 1963. 105 с.

- Fishman M. V., Goldin B. A. Granitoids of the central part of the Subpolar Urals). Leningrad: Nauka, 1963, 105 p. (in Russian)

- Bogdanova S. V., Bingen B., Gorbatschev R. et al. The East European Craton (Baltica) before and during the assembly of Rodinia. Precambrian Research, 2008. No. 160. pp. 23—45.