Студенческие годы востоковеда М.И. Сладковского (по документам дальневосточного университета 1924-1930 гг.)

Автор: Еланцева Ольга Павловна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: История и культура Востока

Статья в выпуске: 1 (47), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются студенческие годы будущего академика-китае-веда М.И. Сладковского, проведенные в Дальневосточном университете во Владивостоке. Анализируя исторические свидетельства тех лет - заявления, ходатайства, анкеты, авторы уточняют и дополняют историю профессионального становления известного ученого.

Китаеведение, дальневосточный университет, м.и. сладковский, студенческие годы

Короткий адрес: https://sciup.org/170175890

IDR: 170175890 | УДК: 94(510): | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-1/66-73

Текст научной статьи Студенческие годы востоковеда М.И. Сладковского (по документам дальневосточного университета 1924-1930 гг.)

В 2019 г. исполняется 120 лет с того времени, когда вузовское китаеведение пришло во Владивосток. В этой связи вполне обоснованным является обращение к его истории, к тем, кто получил профессиональную подготовку китаиста в Восточном институте (1899–1920 гг.) или на восточном факультете ГДУ–ДВГУ (1920–1939 гг.).

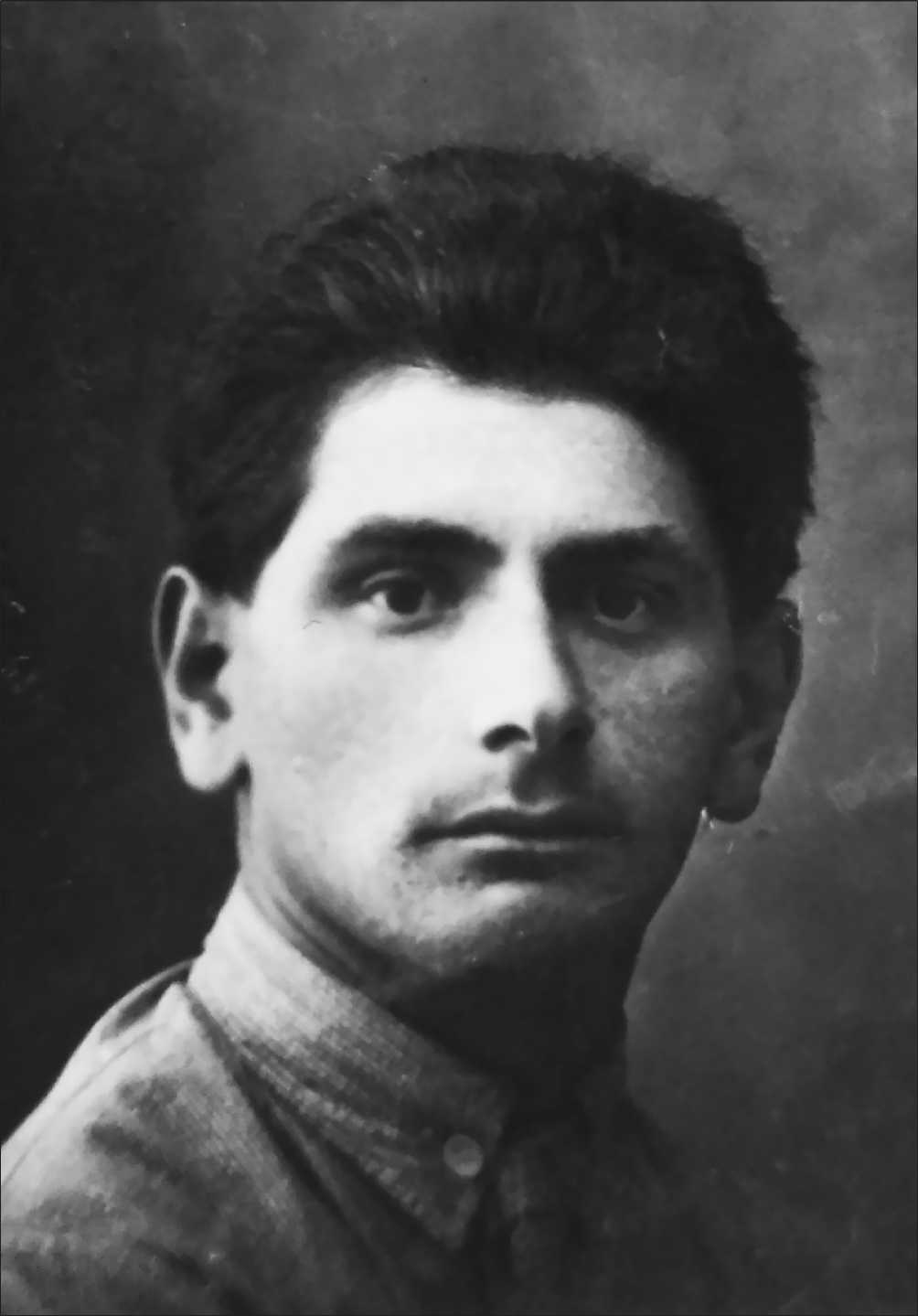

Среди выпускников китайского отделения Дальневосточного университета 1930 г. был Михаил Иосифович Сладковский, в будущем – академик, директор Института Дальнего Востока Академии наук СССР. Его деятельность высоко оценивается как в России, так и за ру- бежом [10, с. 621, 654, 673, 684 и др.]. Китаевед, академик РАН М.Л. Титаренко называл М.И. Сладковского среди своих выдающихся учителей и коллег по работе [7, с. 494]. Он отмечал, что Михаил Иосифович имел «глубокое знание Китая», являлся «опытным, знающим, заслуженным китаистом» [7, с. 521]. Не менее весомо мнение академика РАН С.Л. Тихвинского: он относил Сладковского к крупнейшим классикам отечественного (российско-советского) востоковедения [8, с. 360].

Начальный этап профессионального становления М.И. Сладковского, совпавший с его сту- денческими годами, нашел незначительное отражение в исследовательской литературе. Как правило, в ней встречаются лишь упоминания об учебе М.И. Сладковского в Дальневосточном университете во Владивостоке [1, с. 45; 2, с. 211, 572; 7, с. 245; 9, с. 57; 11, с. 144 и др.]. Более подробная информация по интересующему нас вопросу содержится в публикациях самого академика Сладковского, подготовленных в середине 1970-х – начале 1980-х гг. Они носят автобиографический характер и рассказывают о поступлении на восточный факультет университета, о первых вузовских впечатлениях, о преподавателях и студентах, их общественной деятельности [4, с. 39–85; 5, с. 148–152], а также о прохождении студенческой практики в Шанхае и Харбине в 1926 г. и 1927 г. [4, с. 104– 121; 6, с. 169–178] и т. д. Благодаря архивным документам Дальневосточного университета и опубликованным материалам в данной статье удалось восстановить важные детали и дополнить историю профессионального становления ученого-китаеведа.

Путь М.И. Сладковского во Владивосток во многом был определен школьными годами. Аттестат, сохранившийся в личном деле студента Дальневосточного университета и датированный 28 июня 1924 г., утверждал, что за время учебы Михаил не только показал «соответствующие требованиям школы познания» по основным предметам программы – русскому языку, истории, алгебре, геометрии, тригонометрии, физике, химии, минералогии и геологии, географии и другим дисциплинам, но и «обнаружил особую работоспособность» (Российский государственный исторический архив Дальнего Востока, далее – РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 31об.).

За официальными словами об «особой работоспособности» юноши стояло преодоление распространенного в те годы явления – крайней нужды. Не случайно раздел в книге «Знакомство с Китаем и китайцами», касавшийся послереволюционной ситуации в Амурской области, М.И. Сладковский дал под названием «Тяжелые годы» [4, с. 27–30]. В семье Сладковских, состоявшей из семи человек, на производстве трудился только один – отец. Во время гражданской войны и иностранной военной интервенции старший брат и отец были мобилизованы в армию. «Я, пятнадцатилетний юноша, – замечал Михаил, – остался кормильцем семьи» [4, с. 28].

Бедность мешала получению образования.

В анкете, заполненной в ГДУ осенью 1924 г.,

Михаил Сладковский отвечал положительно на вопрос, были ли перерывы в учебных занятиях, и пояснял, что он «с сентября 1920 г. по май 1921 г. работал в ремонте телеграфа; … с 1 июня 1922 г. по 1 августа 1923 г. работал в ремонте железнодорожного пути» (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 49–50). В названной выше монографии М.И. Сладковский подтверждал факт одновременной работы и учебы, нерегулярное посещение школьных занятий в вечерние часы, хотя и указывал иной период: «С ранней весны 1923 года и до лета 1924 года, я совмещал учебу в школе с черновой работой в железнодорожных мастерских, на вокзалах». В артели на разъезде Ольгохта Михаил подружился с «бывшим хунхузом» Ваном, что усилило интерес молодого человека к Китаю и китаеведению [4, с. 28, 33, 35].

Успехи Сладковского в освоении школьных предметов общественно-политического цикла, склонность к комсомольской работе и искреннее желание стать активным участником создания нового общества (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 18, 31об.) дали основания уездному комитету Российского коммунистического союза молодежи (укому РКСМ) и дорожному профсоюзу направить Михаила на месячные педагогические курсы в Хабаровск. После их окончания Сладковского командировали во Владивосток на должность учителя младших классов школы-семилетки, располагавшейся в районе Первой речки1. В ней он прослужил с 1 сентября 1924 г. по 1 января 1925 г. (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 44). В первые дни своей трудовой деятельности учитель М.И. Сладковский обратился к директору школы за разрешением поступить в университет и получил поддержку – полное одобрение планируемого шага и недельный отпуск для сдачи экзаменов [4, с. 39].

В 1924 г. вступительные экзамены для всех факультетов Дальневосточного университета (технического, агрономического, педагогического и восточного (с китайским и японским отделениями)) были общими. После успешного прохождения двух первых испытаний следовал выбор факультета. Вот как вспоминает о своем решении сам М.И. Сладковский: «…У меня колебаний не было. В дни экзаменов я встретил комсомольцев Шуру Лысых, прибывшего из Харбина, где его отец работал на КВЖД, и Ваню Шишкина, выдававшего себя за бывало- го моряка торгового флота, уже якобы побывавшего в Гонконге. Все трое мы считали себя в какой-то степени знакомыми с Китаем, с китайцами, и каждый из нас знал несколько десятков обыденных китайских слов. Мы могли по-китайски поздороваться, попрощаться, спросить фамилию, адрес или назвать некоторые предметы обихода. Со стороны казалось, что мы «зрелые» китаисты, и поэтому наше решение о поступлении на китайское отделение Восточного факультета было убедительным» [4, с. 39].

Сохранилось заявление М.И. Сладковского, написанное 9 сентября 1924 г. в адрес «Приемочной комиссии» при Дальневосточном государственном университете (Приложение 1). Штамп на первой странице заявления с вписанным в него текстом свидетельствует: 10 октября 1924 г. М.И. Сладковский был зачислен студентом.

В течение обучения в Дальневосточном университете Сладковский неоднократно бывал в Китае, в том числе в 1926 г. в Шанхае. Об этом через много лет он достаточно подробно рассказал в своих публикациях [4; 6], считая эту поездку одним «из ярких, навсегда запомнившихся периодов» своей жизни [4, с. 102]. Вместе с тем удалось выявить любопытные архивные документы, позволяющие оттенить эти важные моменты в становлении профессионального китаеведа. Например, заблаговременное, но далеко не простое решение организационных вопросов, связанных с командировкой. Еще в декабре 1925 г. стало известно о том, что в Китай, вслед за выехавшим туда студентом В. Войлошниковым, будут направлены и другие студенты-китаисты. В феврале 1926 г. объявили, что выбор пришелся на Ивана Шишкина и Михаила Сладковского. Ходатайствуя о выдаче документов, необходимых для загранпоездки, и тот, и другой связывали ее цель со стремлением получить практику по языкам – английскому и китайскому (разговорному и письменному) (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 7, 8). 31 марта 1926 г. Сладковскому было выписано удостоверение Правления университета за № 504 о предоставлении ему отпуска (здесь и далее курсив наш. – прим. авт. ) до 1 октября текущего года для поездки в Китай (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 11). Итак, речь в документе шла не о командировке , а о полугодовом отпуске . Данная весьма существенная деталь конкретизирована и в апрельской (1926 г.) расписке Сладковского, студента второго курса китайского разряда восточного факультета:

«Расписка … дана сия Правлению университета в том, что я еду в Шанхай по собственному желанию и на собственные средства вне плана командировок и никаких материальных требований к университету предъявлять не буду» (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 14).

Сладковский получил стипендию за апрель– сентябрь 1925 г. (всего 150 руб.) и обменял ее в Госбанке на китайскую валюту. Это были весьма скромные деньги, явно недостаточные для пребывания за границей. Но, несмотря на неизбежные в ближайшей перспективе финансовые затруднения, Сладковский не отказался от посещения страны изучаемого языка.

Еще один интересный документ – заявление Михаила Сладковского, написанное им 17 ноября 1926 г. по возвращении во Владивосток (Приложение 2). Причиной появления документа явилось оставление студента Сладковско-го на повторный курс обучения, так как он не успел вовремя, до отъезда в Китай, сдать зачет по английскому языку; к тому же задержался за границей на месяц с лишним. Ключевой фразой документа можно считать следующую: «Я ехал в Китай не отдыхать, а заниматься». Лаконичный текст заявления раскрывает перипетии, связанные с напряженным ежедневным трудом по пополнению багажа знаний по китаеведению, с поиском источника заработка за границей, с приемом и увольнением с работы в Телеграфном агентстве Советского Союза в Китае. Сладковский подчеркивал, что он совершенно не протестует против решения Правления, но, одновременно, не видит «особенной пользы в своем оставлении» на повторное обучение на втором курсе и просит перевести его на третий курс. В обоснование ходатайства студент-китаист приводил несколько весомых аргументов, в их числе – ликвидированная академическая задолженность. О том, что доводы китаиста возымели действие, говорят пометы на документе: «Просить Правление перевести» от 18 ноября 1926 г.; «Числить студентом 3-го курса» от 22 ноября 1926 г. Обе пометы сопровождались ссылками на протоколы Правления.

Таким образом, документ, составленный Михаилом Сладковским, видимо, имевшие место устные пояснения и успешная сдача зачета по английскому языку убедили преподавателей и студенческий актив востфака и университета в значительном объеме работы, выполненной им в Китае, в достижении поставленной цели поездки – приобретении богатого опыта языковой практики.

Рис. 1. Студент М.И. Сладковский

Многочисленные мелкие письменные свидетельства (просьбы, ходатайства, заявления) и заполненные анкеты, имеющиеся в личном деле Сладковского, позволяют увидеть тяжелые материально-бытовые условия студентов Дальневосточного университета и варианты решения возникших проблем. Так, начинающий китаист Сладковский вынужден был в университете, как и в школьные годы, совмещать учебу и работу. В осеннем семестре первого курса он учительствовал в первореченской школе, затем в течение нескольких лет преподавал во владивостокской Советской партийной школе на китайском отделении. Безусловно, здесь он почерпнул много ценного из области китаеведения: лучше узнал китайцев и их культуру, овладел тонкостями разговорного китайского языка. Однако вознаграждение за указанную работу было скромным и служило лишь маленькой прибавкой к стипендии, которую получали студенты восточного факультета (при условии хорошей успеваемости).

Михаилу Сладковскому на первом курсе выплачивали стипендию в 225 руб. в годовом измерении, а на третьем курсе – 300 руб. или в среднем от 18 до 25 руб. в месяц, что явно не покрывало повседневных потребностей. Данное обстоятельство признавалось Дальневосточным университетом: хотя увеличение числа стипендий способствовало некоторому улучшению материального обеспечения студентов, но в целом положение учащихся ухудшилось в связи с удорожанием жизни [3, с. 32, 55].

Второкурсник Сладковский, добиваясь стипендии, указывал: она составляет главные средства существования, не имея которых, он будет «вынужден бросить занятия» (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 45).

Весьма красноречиво заявление четверокурсника Сладковского (октября 1927 г.): «Прошу стипендиальную комиссию дать мне стипендию, в каковой я чрезмерно нуждаюсь. Три предшествующих года я находился на стипендии. В настоящее время нахожусь на последнем, четвертом курсе и думаю, что мне время дорого больше, чем когда-либо » (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 47).

31 октября 1928 г. студент-выдвиженец Михаил Сладковский обращался в стипендиальную комиссию при Дальневосточном университете: «В виду того, что размер стипендии в 60 руб. меня удовлетворить не может, так как на моем иждивении находится жена, я поступил на службу в Дальторг. Тем не менее, желая ра- ботать по выдвижению, я в учреждении остался практиком-стажером. Это мне, опять-таки, дает недостаточную сумму, посему я прошу зачислить меня на 30-[ти] рублевую стипендию». Как видим, возрастающая интенсивность занятий требовала больших затрат времени; от получения стипендии зависело не только продолжение учебы в Дальневосточном университете, но и ее результативность.

Несомненный интерес представляют расходы студентов Дальневосточного университета. Михаил Сладковский указывал в анкете за 1927 г.: ежемесячно на жизнь нужно было иметь минимум 48 руб. Большая часть этой суммы (приблизительно 63%) уходила на питание, около 14% – на оплату жилья с отоплением и освещением (подсчитано по данным: РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 46); добавим к этому, что нужны были деньги на учебники, газеты, письменные принадлежности, посещение кино и театра.

Итак, финансов не хватало, в том числе и на оплату жилья, приходилось искать что-то более подходящее. Неслучайно Михаил Сладковский за время студенчества несколько раз менял место проживания (ул. Пушкинская, д. 25, д. 51, д. 95 и т. д.). Какое-то время он жил в университетском общежитии (ул. Ключевая). Чтобы покрыть расходы на оплату жилья, при его найме студентам приходилось объединяться. Так, в 1926 г. Сладковский со своими тремя товарищами снимал комнату за 10 руб. в месяц (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 48), то есть по 2 руб. 50 коп. с человека.

Какие-то статьи студенческих расходов, допустим, проезд в каникулярное время по железной дороге, компенсировало государство. В соответствии с просьбами студента-китаиста Сладковского ему практически ежегодно предоставлялись литеры и льготные билеты от Владивостока до места жительства родителей и обратно (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 9, 13, 35, 58).

В личном деле студента имеется еще один весьма любопытный документ – копия свидетельства об окончании Дальневосточного университета. Документ государственного образца позволяет получить сведения о перечне освоенных теоретических курсов. Всего таковых указано 31, среди них – политические, юридические, торгово-экономические дисциплины. Особую группу составляли предметы, связанные с государствами Восточной Азии: гражданское и торговое законодательство, товароведе- ние, рынковедение, экономическая география и т. д. Безусловно, в университетской программе весьма значительно были представлены дисциплины китаеведческого направления: история социально-экономического и политического строя и общественного движения в Китае, экономическая география Китая, современный политический строй Китая и др. По китайскому языку изучалось около десятка дисциплин: история и анализ китайской иероглифической письменности, сравнительная фонетика китайского наречия, синтаксис и стиль китайского разговорного языка, мандаринская грамматика и чтение относящихся сюда текстов, интерпретация китайских текстов, китайский литературный язык и газетный стиль и др. (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 128. Л. 78, 78об.).

Практические занятия включали семинары по экономической политике СССР, по географии и картографии Восточной Азии и советского Дальнего Востока, а также товароведению и языкам – китайскому и английскому (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 128. Л. 78об.).

Иными словами, из копии свидетельства видно: учеба Михаила Сладковского совпала со временем реализации восточным факультетом Дальневосточного университета новой целевой установки, суть которой состояла в отказе от прежней лингвистической подготовки [3, с. 25] и переходе к подготовке восточников-экономистов [3, с. 8], с конкретными экономическими знаниями, практическим владением английским языком и одним восточным языком. Вот почему «в виду выполнения всех требований учебного плана соответствующей специализации» М.И. Сладковскому была присвоена квалификация экономиста-китаиста (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 128. Л. 78об.).

Наш особый интерес к копии свидетельства объясняется признанием М.И. Сладковского о завершении его университетского поприща в 1928 г. [4, с. 122]. Однако в рассматриваемом документе трижды указываются другие даты: 1930 г. как год окончания Михаилом Иосифовичем курса наук в ДВГУ, 14 июня 1930 г. как дата приказа № 119 директора университета о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и, наконец, делопроизводственный штамп с датой 16 декабря 1930 г. и № 346 копии свидетельства. Почему возникло расхождение (1928 г. или 1930 г.)?

В книге «Знакомство с Китаем и китайцами» находим объяснение несоответствию. В начале 1928 г. студентам-китаистам объявили, что их пребывание на факультете заканчивается к осени. К этому времени им следовало сдать зачеты по основным дисциплинам и получить направление на работу по специальности. «При существовавших в те годы порядках, – замечал М.И. Сладковский, – студенты могли сдавать зачеты за все прошедшие годы на четвертом курсе …, причем разрешалось при согласии преподавателя и декана сдавать зачеты по незавершенному курсу лекций.

Так как у большей части выпускников многие зачеты были перенесены на осень, а основные экзамены по военным дисциплинам предстояло сдавать в 1929 году, никакого официального выпускного вечера на нашем факультете не было» [4, с. 123].

В августе 1928 г. прошло распределение на работу. М.И. Сладковский получил направление во Владивостокскую контору Дальгостор-га, затем, в середине 1929 г. был призван в армию, в октябре того же года – откомандирован в распоряжение той же торговой организации и почти год работал в Китае, затем вновь служил в армии…

Понятно, что стремительно меняющиеся задачи, возлагавшиеся на М.И. Сладковского, отодвигали не только дату официального окончания университета, но получение документа о важном событии. Именно об этом говорит доверенность, написанная 26 июня 1932 г.: «Ввиду невозможности в настоящее время лично получить аттестат об окончании Восточного факультета Китайского отделения ГДУ прошу таковой выдать Александру Васильевичу Лысых. В чем и расписуюсь. Михаил Иосифович Сладковский» (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 63).

Таким образом, воспоминания М.И. Слад-ковского значительно дополняются и уточняются, благодаря документам, извлеченным из фонда Дальневосточного университета в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока (г. Владивосток). Данные исторические свидетельства позволили увидеть и оценить насыщенность студенческой жизни, стремление Михаила Сладковского, несмотря на многочисленные трудности и проблемы, получить высшее китаеведческое образование. Он выполнил поставленную задачу, а изучению Китая и китайского языка посвятил всю свою дальнейшую жизнь.

Приложение 1

Заявление Михаила Иосифовича Сладковского в «Приемочную комиссию»

при Дальневосточном государственном университете

Окончив в настоящий учебный год школу 2-й ступени, я был командирован укомом РКСМ и профсоюзом на педагогические курсы [в] гор[од] Хабаровск, по окончании которых службой просвещения командирован [в] гор[од] Владивосток на должность учителя школы-семилетки. Еще и раньше я имел желание продолжить образование, но заявление не мог подать своевременно потому, что так слагались обстоятельства. Теперь, живя во Владивостоке, имея материальную возможность, я прошу товарищей принять меня в качестве студента на факультет восточных языков. Я выходец из семьи пролетария. Свое образование, в школе 2-й ступени, получал перерывами (о чем могут свидетельствовать мои документы).

Желаю, товарищи, быть активным строителем коммунистического общества. При сем прилагаю следующие документы: свидетельство об окончании школы II-й ступени, членскую книжку РКСМ № 962, справку о моем производственном стаже и личную карточку от военкомата. Остальные д[окумен]ты обязуюсь представить в 2-х-недельный срок. 9 сент[ября] 1924 г.

Источник : РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 18 –18-об.

Приложение 2

«Я ехал в Китай не отдыхать, а заниматься…»

Получив отпускное свидетельство для поездки в Китай на практику, я выехал в город Шанхай. Первое время, а именно в течение 1 ½ месяцев ушло исключительно на то, чтобы подыскать службу, устроиться на квартиру, подыскать сяньшэна2, подыскать пособия и т. д. Служба была найдена, я приступил к усиленному занятию. Ежедневно я со словарем читал английскую газету. Занимался по дисциплинам китайского языка, по книге «The Mandarin Primary lessons». Работая в ТАСС, я старался собрать все возможные материалы по политико-экономическому положению Китая. Собрал до 100 фотографических снимков из жизни Китая. Словом, я ехал в Китай не отдыхать, а заниматься. Отпуск Университета кончился 1-го октября, но как было тяжело устроиться, так стало тяжело выбираться. Меня не сразу хотели отпустить. Уволили меня со службы только тогда, когда пришел советский пароход «Томск», а оттуда сняли на мое место моряка. Мне пришлось опоздать на один месяц. Прибыл во Владивосток 10 ноября. Уезжая в Китай, я не успел сдать одного зачета – английского языка, за что и был оставлен вами на повторный курс. Совершенно не протестуя против вашего постановления, я, тем не менее, должен заявить, что пользы особенной в своем оставлении я не вижу. Посещать II-й курс мне нет никакого смысла, ибо я в Китае усиленно занимался, и думаю, что знаю не меньше любого среднего студента III-го курса. Не посещать второго курса, а посещать III-й <…> значит выбыть механически из университета. Кроме того, в чисто формальных отношениях, как-то в получении стипендии оставление на повторный курс сильно стесняет. Поэтому я решил просить вас перевести меня на третий курс, тем более, что вчера мною был сдан последний зачет проф[ессору] Ливину [П.Ф.]3.

Источник : РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 2. Д. 1270. Л. 21–21об.

Список литературы Студенческие годы востоковеда М.И. Сладковского (по документам дальневосточного университета 1924-1930 гг.)

- Ван Юе, Еланцева О.П. Академик М.И. Сладковский: становление китаеведа и его вклад в изучение Китая // Культурно-историческое наследие России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона: исследование и сохранение: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию высшего ист. образования на Дальнем Востоке России (Владивосток, 16-17 октября 2018 г.). Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2018. С. 43-48.

- Дальневосточный государственный университет. История и современность. 1899-1999. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999.

- Отчет Дальневосточного Государственного университета за 1926-1927 год. Владивосток: Типография ГДУ, 1928.

- Сладковский М.И. Знакомство с Китаем и китайцами. М.: Мысль, 1984.

- Сладковский М.И. Первый центр китаеведения на Дальнем Востоке и его выпускники в 20-е годы // Проблемы Дальнего Востока. 1979. № 4. С. 143-153.