Субъективная и объективная реальность в пространстве произведения искусства (на примере работ И. Ю. Верпеты, Ю. Д. Деева, В. Ф. Капелько)

Автор: Москалюк Марина Валентиновна, Серикова Татьяна Юрьевна

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 2 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Понятие «субъективная реальность», введенное в научный обиход Д. И. Дубровским в 1968 году, в настоящее время активно употребляется в философии и психологии, но в такой области как искусство используется редко. Однако характер и особенности современного художественного творчества не позволяют описывать его в категориях и терминах, свойственных исключительно искусствознанию. Все очевиднее становится ключевое значение понятия «субъективная реальность» для исследования творчества художников рубежа XX и XXI веков, поскольку оно направлено на раскрытие личностного духовного пространства, которое сегодня является определяющим моментом изобразительной творческой деятельности. Поскольку «субъективная реальность» является парным, антитезным понятием объективной действительности и находится с ней в диалектическом единстве, то данные понятия необходимо рассматривать параллельно, сравнивая и противопоставляя их. Наиболее полно и системно это можно сделать на материале изобразительного искусства, отражающего видимую реальность и одновременно выражающего внутренний мир художника. Комплекс методов, свойственных философии и искусствознанию, позволяет найти ответ на вопрос об особенностях бытования объективной и субъективной реальностей в пространстве произведения искусства. В сферу анализа вовлекаются понятия: объективная реальность, субъективная реальность, художественная реальность, пространство произведения искусства, тем самым расширяется и прорабатывается понятийный аппарат философии и искусствознания. Научная новизна приведенных исследований очевидна, так как целенаправленно данные задачи решаются впервые.

Примитивизм, пространство произведения искусства, субъективная реальность, объективная реальность, художественная реальность

Короткий адрес: https://sciup.org/147231648

IDR: 147231648 | УДК: 75.01 | DOI: 10.14529/ssh190212

Текст научной статьи Субъективная и объективная реальность в пространстве произведения искусства (на примере работ И. Ю. Верпеты, Ю. Д. Деева, В. Ф. Капелько)

На протяжении многих веков, начиная с античности, философы работали над постижением реальности, созданной автором в пространстве произведения искусства. Продолжая данную проблематику, поставим себе задачу рассмотреть с современных позиций понятия «субъективная реальность» и «объективная реальность» применительно к художественному творчеству, попытаемся определить их значимость в пространстве произведения искусства. В качестве подтверждений теоретических позиций исследования будут привлечены работы красноярских живописцев Юрия Дмитриевича Деева1, Ирины Юрьевны Верпета 2, Владимира Феофановича Капелько 3. Все вышеперечисленные живописцы состоялись как профессионалы высокого уровня, в искусствоведческой среде к их творчеству наличествует устойчивый научный интерес. Стилистика работ данных мастеров, получивших качественную профессиональную подготовку в художественных учебных заведениях, тяготеет к образам и пластике непрофессионального народного искусства.

В искусствоведческой практике творчество художников-профессионалов, намеренно использующих приемы и методы любительского искусства, принято относить к стилистическому направлению примитивизма. Данный термин впервые стал использоваться для характеристики художников, входивших в объединение начала XX века «Бубновый валет» (Д. Д. Бурлюк, Н. С. Гончарова, П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, М. Ф. Ларионов, А. В. Лентулов, И. И. Машков, А. А. Осмеркин, А. Г. Явленский), а также в группу «Ослиный хвост», созданную в 1912 году М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой. Для изобразительного языка примитивистов характерно игнорирование законов перспективы, равнозначная проработка фона и основного изображения, динамичность колорита, отсутствие источников освещения, нарушение реальных пропорций предметов, смешение реальности и выдумки, при этом присутствует профессиональное понимание законов композиции, символичность изображения и апелляция к достижениям культуры. Для современных произведений, где используются иконописные приемы или стилистика ярмарочно-лубочных картинок, мотивы народного и детского искусства принято применять термин «неопримитивизм».

Обозначив основные особенности искусства примитива, в стилистике которого выполнены работы выбранных нами художников, уточним сущность понятия «пространство произведения искусства». В издании «Философия: Энциклопедический словарь» (под ред. А. А. Ивина) дается следующее определение: «Пространство произведения искусства — совокупность тех его свойств, которые придают ему внутреннее единство и завершенность и наделяют его характером эстетического» [6, с. 914]. О. О. Кандрашкина в работе «Категории пространства, времени и хронотопа в художественном произведении и языковые средства их выражения» делает заключение, что категория пространства «определяет организацию и структуру произведения, а также влияет на выражение авторского замысла» [2, с. 1217]. Пространство произведения искусства затрагивает все основные характеристики созданной художником картины и обусловливает ее стилистику. Кроме основных выразительных средств (колорита, композиции), пространство произведения искусства включает в себя такую характеристику как содержательная глубина, которая определяет ценность произведения искусства. Содержательная глубина связывает все основные формальностилистические признаки в единое целое.

Так пространство в произведении Ю. Д. Деева «Ко мне пришла радуга» (рис. 1). выстроено автором, исходя из его субъективного представления о «счастливой, безмятежной, ангелоподобной жизни». В картине присутствуют все детско-наивные атрибуты такого существования: «старый что малый», «будьте как дети, иначе не войдете в Царствие небесное», радуга, букеты полевых цветов, рас

Рис. 1. Ю. Д. Деев «Ко мне пришла радуга» 1991 Х., м.

Из собрания КХМ им. В. И. Сурикова

пахнутые ворота, добродушный и наивный теленок, задорный беленький петушок. Все компоненты скрепляет недостижимая в реальности эфемерная радуга.

И. Ю. Верпета в работе «Маленькие ангелы» (рис. 2) выстраивает личное духовное пространство произведения искусства, исходя из своей субъективной реальности: наив, чи-

Рис. 2. И. Ю. Верпета «Маленькие ангелы», 83 x 105, Х., м. 2012 г.

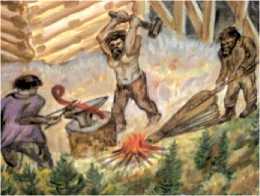

стота, невинность, умиление, тихая радость, выраженная таким изобразительно- выразительным средством как «розовость» и неземная «фиолетовость». Художественное пространство в произведении В. Ф. Капелько «Обь-Енисейский канал строится» (рис. 3, 4) можно определить как стилизованный под народное творчество «рассказ в картинках» о жизни строителей канала. Во всех работах происходит погружение в субъективную реальность через атрибуты легко узнаваемой объективной реальности. Стилистика примитивистского произведения позволя-

Рис. 3. В. Ф. Капелько «Обь-Енисейский канал строится» 1988 Х., м.

Из собрания КХМ им. В. И. Сурикова

ет легко совмещать несовместимые в действительности объективные и субъективные миры в пространстве картины.

В определения термина субъективная реальность наиболее интересной нам представляется работа А. В. Саф

Рис. 4. В. Ф. Капелько «Обь-Енисейский канал строится». Фрагмент.

ронова «Проблема определения понятия «субъективная реальность» в современном контексте: диалектика человеческой реальности, случайности и необходимости», где автор делает вывод о том, что «в термин «субъективная реальность» вкладывается противоречивый набор понятий». Поэтому он считает, что «более удачным является понятие «человеческой реальности», позволяющее уйти от проблематики субъект-объект, и говорить о степени субъективности и объективности, случайности и необходимости тех или иных объектов сознания» [4, с. 89]. Предметом изображения в фигуративных живописных произведениях всегда является человек, даже если это пейзаж или натюрморт. Подобные, как бы обезличенные жанры отражают или настроение человека, без которого невозможно создать пейзаж как отклик человека на радостное или печальное состояние природы, также и натюрморт, чувственно отражающий предметный мир человека. У Ирины Верпета все работы в указанных жанрах несут на себе печать ее душевных, исключительно субъективных переживаний. В качестве примера можно привести такие работы как «Чудные цветы» (1993), «Букет в подарок» (2013), «Белый день на Байкале» (2002) или «Гора Легенда на реке Бирюсе» (1996).

Разработанное в современной философии понятие «субъективной реальности субъекта (в частности человека) включает все, что субъект чувствует, о чем догадывается и что помнит. <…> Механизм ощущения реальности субъекта самостоятельно формирует трехмерную объектно-ориентированную чувственно-геометрическую модель реальности — одну из бесконечного числа возможных моделей. То есть за ощущениями закрепляется работа по созданию картины мира во всей воспринимаемой ее полноте» [3]. Картина мира, сформированная в произведениях живописи, постепенно обретает самостоятельное значение и в свою очередь начитает оказывать влияние на реальную жизнь художника — формировать новый образ жизни самого творца реальности, первоначально существующей только на плоской, двухмерной поверхности его произведений. Творение начинает жить самостоятельной жизнью, а его автор становится зрителем. Уникальный литературный пример взаимосвязи и взаимозависимости сотворенной реальности и реальности действительной дал нам Оскар Уайльд в «Портрете Дориана Грея».

Схожая с Дорианам Греем история характерна для всех трех рассматриваемых нами художников. Юрий Деев постепенно так вошел в образ доброго дедка с петушком, что его реальная жизнь стала похожа на жизнь его персонажа со всеми ее атрибутами. Владимир Капелько старался жить на пике эмоций и острых ощущений, как и его голосистые и задиристые бойцовские птицы. Ирина Верпета в настоящее время ведет активную педагогическую деятельность — работает с детьми разных возрастов, начиная практически с младенцев, чистых душой как ангелы. Успехами своих ребят делится на страницах в соцсетях, искренне считая детское творчество истинным и подлинным искусством, направленным исключительно на самовыражение.

В работе С. С. Гусева1 «Коммуникативная природа субъективной реальности» указывается, на то, что «<человек> схематизирует свои прошлые представления, «идеализирует» их, неосознанно опуская иногда многие существенные детали» [1, с. 19]. Наглядной иллюстрацией к данному высказыванию служит тематика произведений Ирины Верпета, состоящая из изображений ангелов, циркачей, актеров и арлекинов, влюбленных, букетов цветов, романтических натюрмортов и элегических пейзажей. Также и Юрий Деев целиком погружен в идеальный, бесконфликтный мир деревянных домиков, банек, курочек-петушков и бабушек-дедушек «со внуками». Владимир Капелько активно играет в поэта — рубаху-парня, альтер-эго которого горланящий «на всю Расею петух».

Далее, следуя за рассуждениями Гусева, нужно подчеркнуть, что «осмысление собственного «я» может оформляться только в результате всевозможных форм межчеловеческого взаимодействия, субъективная реальность неизбежно имеет фрагментарный характер» [1, с. 24]. В произведении живописи это выражается в том, что картина, какой бы всеохватной она не была, как скажем «Обь-Енисейский канал строится» Владимира Капелько, неизбежно отражает только часть, фрагмент видимой действительности. В процессе осмысления субъективной реальности, созданной человеком, «особую роль играют коммуникативные процессы и, естественно, речевые акты, посредством которых субъективная реальность наиболее явным образом проявляется не только для тех, с кем тот или иной индивид контактирует, но прежде всего для самого этого индивида» [1, с. 31]. Не случайно Владимир

Капелько помимо живописного творчества писал стихи, вербализируя те свои визуальные впечатления, которые пытался передать на холсте или картоне. Ирина Верпета также часто дополняет свои произведения стихотворными строчками, написанными кисточкой как в китайской или японской традиционной живописи.

Суммируя вышесказанное, отметим, что субъективной реальностью можно назвать структурированный в духовном пространстве личности образ воспринимаемой субъектом объективной действительности.

В философском словаре под редакцией И. Т. Фролова читаем: «Объективная реальность — весь материальный мир в целом, во всех его формах и проявлениях. <…> Движение, пространство, время, жизнь и т. д. — все это свойства или проявления свойств и взаимодействий различных по степени сложности видов материи, которые в совокупности и образуют мир в целом или всю объективная реальность» [7, с. 204]. В произведении искусства объективная реальность изначально проявляется как материальная сторона картины: подрамник, холст и краски. Также необходимо сказать о том, что для живописца одну из первостепенных задач представляет владение изобразительной техникой, то есть способность воспроизводить задуманное на холсте или картоне без всяких затруднений. Художник должен быть способен воплотить свой замысел.

Художники-примитивисты часто используют в работе нетрадиционные для живописи материалы, избегают академичности и заменяют классическое сочетание «холст — масло» на более демократичные материалы, такие, к примеру, как картон, темпера, акрил или гуашь. Произведение Ирины Верпета «В кафе. Слушают джаз» (2014) написано акриловыми красками на флизелине, полусинтетическом, бумагоподобном нетканом материале. В этом также просматривается примитивистский подход — использовать легкодоступные материалы, удобные в работе, которые не требуют специальной подготовки. Масляные краски требуют подготовленной основы в виде грунтованного и натянутого на подрамник холста или грунтованного картона. Большинство работ Владимира Капелько написано на картоне и носит краткосрочный, этюдный характер. Юрий Деев подходил к работе более основательно и, как правило, писал маслом на холсте.

Окружающая действительность интересует художников-примитивистов в той мере, в какой она соответствует избранному ими кругу тем для творчества, поэтому творчество всех выше названных художников ограничено в сюжетном плане. Для Верпета — это личные, душевные переживания, для Деева — пасторальный деревенский мир, для Капелько — кипение жизненной, первобытной энергии. Мир образов произведений художников-примитивистов состоит из сцен работы и отдыха, народных гуляний, изображений уюта родного дома, цветочных букетов, грибов, ягод и других даров природы, городских и сельских будней, мира растений и животных. Работы, выполненные на исторические и мифологические сюжеты, встречаются весьма редко. Некоторые «наивные» художники целиком посвящают свое творчество изображению различных фантастических существ.

Для произведений Ирины Верпета в период первого десятилетия после окончания художественного института (1997—2007) характерен сюжетный ряд профессионального искусства: портреты, натюрморты и пейзажи, затем появляются сюжеты фантазийные, даже сюрреалистические. Таковы, к примеру, работы «Мечтатели» (2013), «Поцелуй ангела» (2011), «Сон майи» (2011). Знаковые произведения Юрия Деева как раз отвечают в полной мере сюжетам наивного искусства — это вымышленный мир некой идеальной местности, где всегда праздник, уют и покой в доме, гармония человека и природы. Владимир Капелько, как правило, для усиления выразительности совмещал реальность и вымысел и часто изображал неких нереальных животных: «Рыбокот» (1972) или «Иерихонский петух» (1976).

В настоящее время в научном знании признается существование нескольких реальностей, среди которых присутствуют уже затронутая нами выше объективная и субъективная, далее просмотрим еще особо важную для искусства художественную реальность. В основе объективной реальности лежит материя, реальность субъективная, основывается на явлении сознания, художественная реальность возникает в процессе коммуникации произведения искусства и зрителя, которым является и сам автор после завершения создания картины или скульптуры.

Художник переносит на полотно сущность и строение своего внутреннего мира, созданного на основе личного опыта, оставляя на картине образ своего видения мироустройства. Зритель, рассматривая картину, попадает в пространство произведения искусства и становится способным видеть больше того, что ему открыто в обыденной жизни. Картина является для зрителя способом художественного видения реальности. Через созерцание произведения искусства зритель видит не только отражение внутреннего мира художника, но и свой внутренний мир как реакцию на увиденное на картине. Иными словами, давая оценку увиденному, зритель сам для себя раскрывает свое понимание действительности. Важно отметить, что мир произведений искусства, созданных в стилистике примитива, в большей мере отражает внутренний мир художника, чем произведения реалистического характера, назначение которых — передать красоту видимой, объективной действительности.

В статье О. А. Сомсиковой «Художественная реальность абстрактного экспрессионизма» отмечается, что художественная реальность содержит «субъективизм, условность, чувственно-конкретную представленность, наглядность, сверхутилитарность, ценностный и семиотический характер» [5, с. 77].

Понятие «художественная реальность», по мнению большинства исследователей, включает в себя категорию художественности, содержание и форму, а также коммуникацию художника и зрителя. Художественной реальности присущи качества условности, цельности мировосприятия, субъективного восприятия мира и происходящих в нем событий, уровень оригинальности произведения напрямую связан со способностью автора к самовыражению. Художественная реальность охватывает системное представление о мире и о месте человека в нем, а также соответствующие средства для материализации этого в произведении искусства.

Подводя итоги, можно сказать, что проблема соотношения в пространстве произведения искусства объективного и субъективного в каждый период времени и у каждого творцам будет решаться сугубо индивидуально. Очевидно лишь то, что субъективная и объективная реальности в пространстве произведения живописи существуют в неразрывном единстве. Понятие «объективная реальность» применительно к произведению искусства подразумевает под собой материальный социоприродный мир, понятие «субъективная реальность» формируется через мир психологических состояний, мир сознания, духовный мир человека. Объективная реальность относится к области природы, а субъективная реальность, выраженная в произведении искусства, относится к области культуры.

Стилистика произведений живописи влияет на соотношение субъективного и объективного начал. В работах художников-примитивистов, стремящихся создать реальность, принципиально отличающуюся от объективно данной реальности, существует тенденция в сторону увеличения субъективности. Анализ работ И. Ю. Верпеты, Ю. Д. Деева и В. Ф. Капелько подтверждает это. Также следует отметить стремление рассматриваемых в данной работе авторов создать свой, максимально отличный от реального мир. При этом для достижения эмоционально-эстетического эффекта художники-примитивисты стараются сделать свое произведение таким, чтобы зритель воспринимал его как тождественное действительности. Хотя очевидно, что оно не тождественно действительности и носит условный характер. Однако для самого художника представленный в пространстве произведения мир абсолютно реален, таким же в идеале этот мир должен стать по замыслу автора и для воспринимающего произведение зрителя.

Пространство произведения искусства содержит художественную реальность, которая создается субъективной реальностью по собственным законам, среди которых закон гармонии доминирует. Отличие художественной реальности живописного изображения от действительности заключается в том, что она служит средством самовыражения и для автора, и для зрителя. Пространство художественного произведения непременно содержит качества условности и вымысла, которые отличают творческую деятельность. Само по себе произведение живописи как объект, созданный из холста, подрамника и красок, является частью материального мира. Однако за внешней материальной стороной произведения всегда стоит особая духовная субъективная реальность, более значимая, чем материальная.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-34-00012.

Список литературы Субъективная и объективная реальность в пространстве произведения искусства (на примере работ И. Ю. Верпеты, Ю. Д. Деева, В. Ф. Капелько)

- Гусев, С. С. «Коммуникативная природа субъективной реальности. Статья вторая» / С. С. Гусев // Эпистемология и философия науки. - 2005. - Т. 3, № 1. - С. 15-34.

- Кандрашкина, О. О. Категории пространства, времени и хронотопа в художественном произведении и языковые средства их выражения / О. О. Кандрашкина // Известия Самарского научного центра РАН. - 2011. - № 2-5. - С. 1217-1221.

- Петров, А. Н. Моделирование субъективной реальности / А. Н. Петров. - URL: http://nounivers.narod.ru/pub/ ap2egor.htm [Дата обращения: 25 декабря 2018].

- Сафронов, А. В. «Проблема определения понятия «субъективная реальность» в современном контексте: диалектика человеческой реальности, случайности и необходимости» / А. В. Сафронов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. Познание. - 2017. - № 5-6 (66-67). - С. 83-89.

- Сомсикова, О. А. Художественная реальность абстрактного экспрессионизма / О. А. Сомсикова // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 7, Философия. Социология и социальные технологии. - 2008. - № 2 (8). - С. 77-79.

- Философия: энцикл. словарь / под ред. А. А. Ивина. - М.: Гардарики, 2004. - 1072 с.

- Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. - 4-е изд. - М.: Политиздат, 1981. - 445 с.