Субъекты промышленной политики государства

Автор: Горячева Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономическая политика

Статья в выпуске: 2 (9), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам проведения государственной промышленной политики, дано авторское определение этой категории, представлена логическая схема понимания ее сущности, а также особое внимание уделено рассмотрению субъектов промышленной политики.

Субъект, промышленная политика государства, научное сообщество, частный бизнес, гражданское общество

Короткий адрес: https://sciup.org/147201238

IDR: 147201238 | УДК: 338.45.01

Текст научной статьи Субъекты промышленной политики государства

Статья посвящена вопросам проведения государственной промышленной политики, дано авторское определение этой категории, представлена логическая схема понимания ее сущности, а также особое внимание уделено рассмотрению субъектов промышленной политики. — Ключевые слова: субъект; промышленная политика государства; научное сообщество; частный бизнес; гражданское общество.

В условиях реформирования реального сектора экономики переход на инновационный путь развития невозможен без проведения целенаправленной промышленной политики, которая в сложившейся ситуации должна встать на один уровень с другими направлениями экономической политики государства. Объективно это вызвано необходимостью структурной перестройки экономики, ее переориентации в производстве и экспорте с топливно-сырьевых отраслей на обрабатывающий сектор. В настоящий период в российской экономике этот аспект остается еще слабо проработанным. Если на государственном уровне промышленная политика продекларирована в отдельных документах, то на более низких уровнях она не подкреплена нормативными и законодательными положениями. Это объясняется во многом тем, что до сих пор нет однозначности в отношении промышленной политики. Перед экономистами, политиками, учеными постоянно вставал вопрос: А нужна ли промышленная политика, должна ли она регламентироваться соответствующими законодательными актами? Хотя следует отметить, что исследованиями в данном направлении занималось немало ученых.

Наиболее значимы в разрешении теоретических проблем федерального уровня работы С. А. Батникова, Л. Бляхмана, С. З. Глазьева, Р. С. Гринберга, А. С. Зелтыня, В. Н. Кириченко, М. Кротова, А. О. Кокорева, Д. Кузина, А. С. Львова, А. Д. Некипелова, Ю. А. Петрова, С.С. Сулакшина, Ю. В. Яременко и др.

Многие из названных исследователей справедливо отмечают, что промышленная политика наиболее необходима в переломные периоды, например при переходе к рыночной экономике, но она также нужна и традиционно рыночным, индустриально развитым странам в условиях развертывающегося процесса либерализации и глобализации мировой экономики. Органы государственной власти также не могут быть свободны от ответственности за неэффективное, не отвечающее интересам общества решение задач социально-экономического развития, замедление экономического, технологического, управленческого и гуманитарного прогресса.

Первые российские исследования в данной области были проведены в 1987-1990 гг. в Ленинградском государственном университете под руководством профессора, доктора эко-

номических наук Ю.В. Пашкуса В более поздних исследованиях российских ученых отмечается, что российская промышленная политика обладает целым набором специфических свойств в силу исторических, географических и организационных причин. Существует, как минимум, пять версий о том, какая промышленная политика нужна современной России. Пять разных политических и экономических сил предъявляют спрос на пять разных версий промышленной политики: «старая индустрия», «крупные российские интегрированные бизнес-группы», «старопромышленные регионы», «технологическое лобби», «адаптировавшийся к глобальному рынку сектор».

Эволюционно развивается и само понятие промышленной политики. Уже в первые годы реформ сменилось несколько концепций политики в промышленной сфере. Сначала (1992 г.) возобладали постулаты дерегулирования, отрицания необходимости государственного регулирования промышленного развития. Но вскоре (уже в конце 1992 г. и в 1993 г.) при угрозе углубления и ускорения спада производства начали применяться меры общей (фронтальной) поддержки промышленности путем взаимозачета задолженностей предприятий и льготного кредитования, что имело пагубные инфляционные последствия. Далее появилась идея селективной поддержки отдельных видов производства по определяемым государством приоритетам; но число «приоритетов» оказалось значительным, их определение было субъективным, возрастала опасность отраслевого лоббизма и растрачивания средств. Вот почему критерии отраслевой селекции уступили место критериям относительно более высокой эффективности проектов (к 1994 г. появился президентский указ об инвестиционном конкурсе проектов на основе государственной экспертизы: победителю сулилось получение от государства 20% инвестиционных средств). Однако в связи с финансовым кризисом государство не смогло выполнить обещанное и «микрореволюция в инвестиционной политике» не состоялась.

В 1995-1996 гг. господствовал «макроэкономический подход», т.е. делалась ставка на финансовую стабилизацию: это рассматривалось как необходимое и вполне достаточное условие для экономического роста, оживления инвестиционной деятельности и широкомасштабного притока в отечественное производство иностранных инвестиций. Между тем, несмотря на успехи в подавлении инфляции в 1996-1997 гг., ожидавшийся "инвестиционный бум" не наступил. А уже в августе 1997 г. на уровне руководителей исполнительной власти было заявлено: «Промышленная политика пока России не по карману».

К идее активной промышленной политики заново обратились в программных заявлениях четвертого постсоветского правительства, однако скоротечность его пребывания у власти после финансового кризиса осени 1998 г. (отставка, как известно, последовала в мае 1999 г.) не позволила конкретизировать и, главное, реализовать новый подход к индустриальному развитию. Следующее правительство также не успело определить своего реального отношения к рассматриваемой проблеме (исключение составили меры по реанимации и координации различных объектов военно-промышленного комплекса). Таким образом, и в научном, и в практическом планах проблема остается открытой.

К числу активных сторонников реализации промышленной политики относится Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), принципиальная позиция которого состоит в том, что «промышленная политика имеет свою собственную, четко определенную сферу приоритетов — содействие повышению конкурентоспособности российского бизнеса. Если макроэкономическая политика призвана создавать благоприятные условия для бизнеса в масштабе всей страны, то в фокусе промышленной политики находятся бизнес-проекты, направленные на повышение конкурентоспособности конкретных отраслей и компаний». По мнению представителей РСПП, несправедлива точка зрения, что промышленная политика охватывает все направления государственной политики, имеющие отношение к деятельности бизнеса — от борьбы с инфляцией до индексации банковских вкладов населения.

Современная интерпретация понимания сущности промышленной политики отражена в различных стратегических разработках, наиболее значимая из них - стратегия партии «Единая Россия»: «^под промышленной политикой следует понимать политику поддержки конкурентоспособности отечественной высокотехнологической продукции на внутреннем и международных рынках. Ее задача - ускорение структурных изменений в экономике, направленных на увеличение доли высокотехнологичных производств, основанных на использовании новых научных знаний »[1].

Такой взгляд на сущность промышленной политики и сейчас еще у многих вызывает непонимание, ее противники видят в предлагаемой трактовке только отраслевой лоббизм и расточительство ресурсов. Хотя национальная промышленная политика – это не столько распределение финансовых ресурсов, сколько обеспечение оптимального баланса интересов ключевых отраслей, определяющих экономический рост, создание условий для их комплексного взаимодополняющего развития.

Центральным вопросом промышленной политики является определение механизмов государственной поддержки предприятий промышленности, например, таких, как стимулирование инвестиций в форме кредитов, субсидий, различных налоговых льгот, системы государственных заказов и закупок. Важными инструментами промышленной политики служат меры по регулированию прямых иностранных инвестиций. Промышленная политика способствует устранению устаревших производственных структур и формированию новых; ускорению научно-технического и управленческого прогресса, большей приспособляемости к объективным требованиям глобализации мировой экономики, поэтому сведение понимания ее сущности только к государственной поддержке отдельных предприятий, направлений, проектов неправомерно.

Важно учитывать и объективные перемены в геоэкономической и геополитической ситуации в мире; интересы отдельных стран-партнеров по внешнеэкономическим связям, их государственно-политических и деловых кругов, национальных и транснациональных компаний, международных экономических и иных организаций; международные правовые нормы, правила и обычаи; конкурентные преимущества своей страны и ее ведущих корпораций (предприятий), активно участвующих (или способных участвовать) в международном промышленном сотрудничестве.

Обобщая сказанное, мы предлагаем под государственной промышленной политикой понимать: комплекс мер (законодательных, административных, финансово-экономических и т.д.), направленных на создание условий для развития национальной экономики и обеспечение ее конкурентоспособности путем инновационного промышленности роста, внедрения современных информационных услуг, человеческого капитала в целях обеспечения высокого качества жизни населения и утверждения России в качестве одной из мировых держав глобальной экономики. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что государственная промышленная политика должна только создать условия для инновационного развития регионов и отдельных промышленных производств, но ни в коей мере не лоббировать интересы отдельных субъектов экономики.

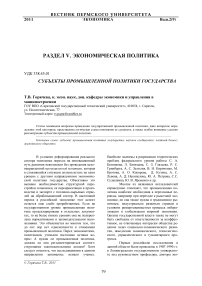

Сущность понятия государственной промышленной политики можно представить в виде схемы (рис. 1).

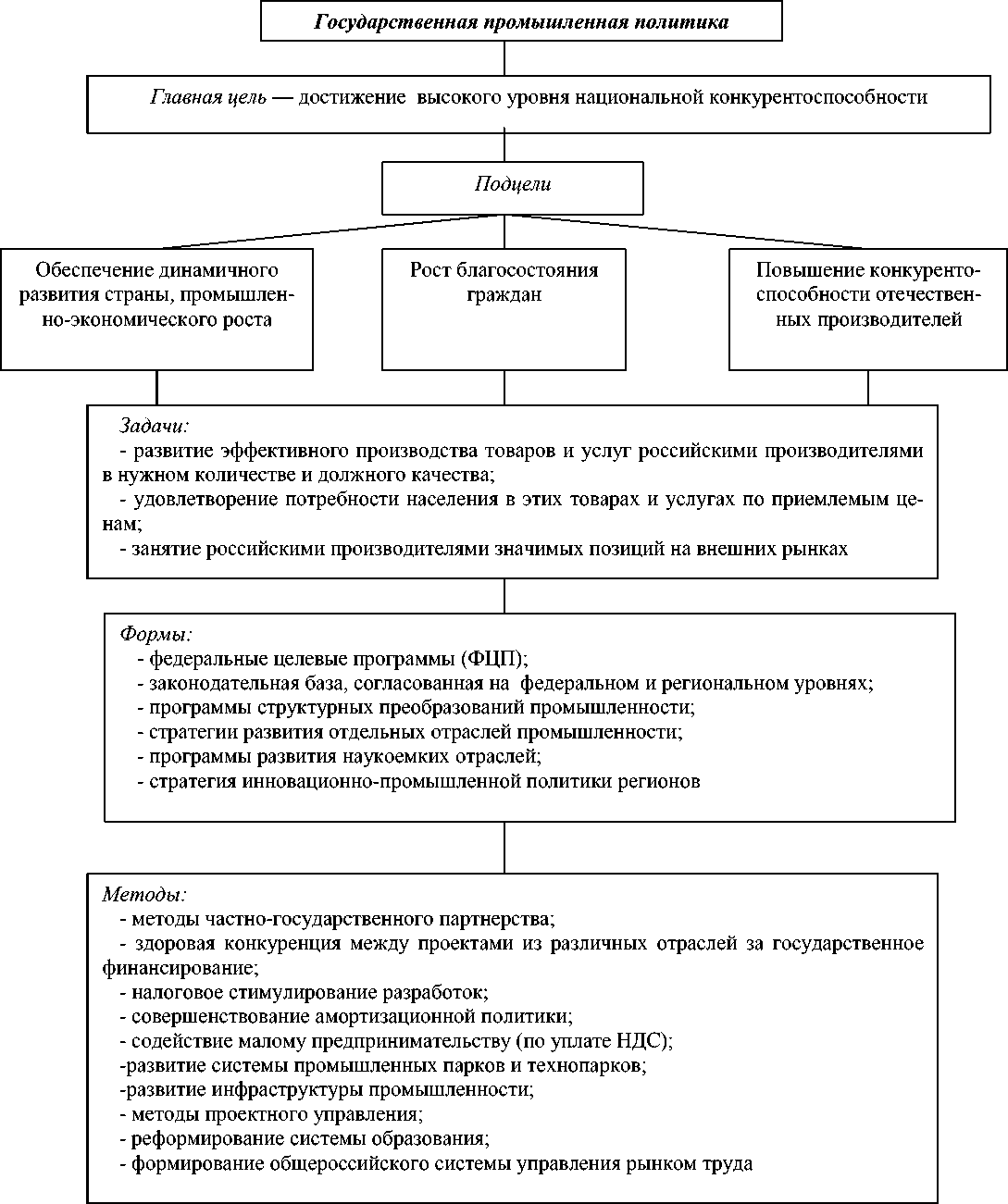

Остановимся более подробно на субъектах промышленной политики государства. В формировании и реализации промышленной политики на равных принимают участие как частные национальные компании, государство, так и гражданское общество в целом и научное сообщество в частности (рис. 2). Как правило, определяя субъектов государственной промышленной политики, большинство исследователей отмечают три института: государство, гражданское общество и частный бизнес, при этом не учитывают влияние и роль научного сообщества. На наш взгляд, в условиях инновационного развития экономики научное сообщество должно стать равноправным субъектом государственной политики государства. В целом государство должно оценивать основные системные угрозы для экономики, формировать рекомендации по наиболее желательным направлениям инвестиционной активности частных компаний, использовать для их реализации косвенные методы воздействия на бизнес-среду. Но при этом не следует забывать о том, что главным субъектом промышленной политики, по мнению большинства ученых, экономистов-практиков и политических деятелей, является эффективный и динамичный частный бизнес, выступающий локомотивом модернизации промышленности, внедрения новых технологий, а задача государства - создать необходимую правовую среду и производственную инфраструктуру для развития частного бизнеса, что поможет снизить и повысить конкурентоспособность.

Частные компании, действующие на своем сегменте и руководствующиеся основным принципом принятия решений – «доходы на вложенные инвестиции», но в рамках вполне определенной стратегической ниши, позволяют получить желаемые результаты наиболее эффективным образом. Социальное сообщество должно подготовить кадры и общественность к восприятию и пониманию сущности промышленной политики инновационной экономики, научное сообщество должно подготовить базу для разработки и внедрения всех видов инноваций.

Рис. 1. Логическая схема понимания сущности промышленной политики государства

Рис. 2. Субъекты промышленной политики

Чем гармоничнее отношения между всеми субъектами, тем устойчивее национальная экономика. Но необходимо помнить и о специфике российской экономики. Для малых, хотя и промышленно развитых, стран выбор промышленной политики является во многих случаях более простым - он строится на основе оценки национальных «сравнительных преимуществ», возможностей экспортных рынков и созданного технологического или инновационного потенциала, позволяющего реализовать экспортно-ориентированную стратегию наиболее эффективным способом. Для крупной нации, как утверждала в свое время Дж. Робинсон, такой выбор является более сложным. В связи с этим промышленная политика должна формироваться первоначально на уровне регионов, что позволит определить перспективные направления концентрации региональных сырьевых, финансовых и, главное, интеллектуальных ресурсов и только на этой основе возможно формирование общенациональной промышленной политики, основным содержанием которой станет координация межрегиональных промышленных стратегий.

Рассмотрим более подробно роль субъектов промышленной политики в ее осуществлении:

Государство. Статус современных государств в настоящий момент определяется в большей степени конкурентоспособностью наукоемкой продукции, чем другими направлениями деятельности. Поэтому инновационнотехнологическое обеспечение реального сектора экономики становится приоритетной задачей. Научно-техническое развитие требует все большей концентрации национальных ресурсов, усиления интеллектуального, профессионального и организационного потенциала. Участие государства в инновационном процессе приобретает такие масштабы, что в США появился специальный термин «полугосударственная (semipublic) экономика», отражающий связи между частными фирмами и органами государственной власти. Это обусловлено тем, что формирование национальных конкурентных преимуществ зависит сегодня не только и не столько от внешних инвестиций и активности компаний, сколько от целеустремленной политики государства на национальном и международном уровне.

В условиях открытия экономических границ при неготовности отечественных товаропроизводителей к конкурентной борьбе с крупными зарубежными компаниями, а также переживаемых страной финансовых трудностей государственная поддержка российской промышленности приобретает особое значение и актуальность. Сегодня вне связи с национальным государством не может быть рассмотрена и положительно решена проблема конкурентных преимуществ отечественного производства.

Частный бизнес и интегрированные бизнес-группы. В России интегрированные биз-нес-группы (ИБГ), формирующиеся из энергетических и сырьевых компаний, фактически оказались экономическими субъектами, способ- ными аккумулировать необходимые для инвестиций финансовые потоки.

Особенностью формирования многоотраслевых холдингов в России является то, что этот процесс происходит на уже сложившейся масштабной индустриальной базе (в отличие от развивающихся стран), во многом предопределяющей создание крупных корпоративных структур. Только они способны в сложившихся условиях брать на себя технологические и финансовые риски нововведений, разрешить непреодолимую для плановой экономики проблему внедрения. ИБГ могут создать вокруг себя шлейф малого инновационного и производственного бизнеса, для которого они становятся источником платежеспособного спроса. В России, как и во многих странах с развивающимися рынками (Индия, Бразилия, Малайзия и др.), диверсифицированные компании играют сегодня роль тех отсутствующих стандартных институциональных и финансовых структур, функционирующих в развитых странах, на создание которых в России может уйти по разным оценкам от 10 до 30 лет.

По мере развития крупных отечественных компаний их роль в модернизации страны будет возрастать, поскольку именно в ИБГ концентрируются ресурсы общенационального развития: профессиональные кадры, управленческая компетенция, передовые технологии и финансовые ресурсы. Кроме того, именно ИБГ реально и достаточно успешно включаются в процессы глобализации, приобретая опыт достижения национальной конкурентоспособности на мировых рынках.

Вместе с тем отмечаются и негативные тенденции экономического и политического доминирования крупных ИБГ, сконцентрированных вокруг добычи и реализации сырьевых ресурсов. Сложившаяся экспортно-сырьевая ориентация национальной экономики не отвечает коренным интересам России, а также не соответствует уровню ее научно-промышленного и интеллектуального потенциала. Без перехода к инновационному развитию и постиндустриальной трансформации общества Россия в XXI в. не имеет шансов на равноправное участие в мировой экономике. Россия с ее колоссальными интеллектуальными ресурсами не может остаться в стороне от этих глобальных процессов. Только переход к инновационной экономике позволит России решить проблему низкой эффективности российской промышленности, создать новые рабочие места, получить доступ к инвестициям, интегрироваться в мировое информационное и экономическое пространство в качестве достойного партнера. Очевидно, что сырьевые ИБК не смогут возглавить этот процесс и служить социальной опорой для назревших преобразований.

Гражданское общество . Промышленная политика, ориентированная на стимулирование инноваций, невозможна без соответствующей социальной политики, направленной на формирование продуктивно-творческого человека как главного ресурса современной экономики. Координирующим органом для общественных организаций в сфере промышленной политики может стать Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты, основными направлениями деятельности которых являются:

-

- проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы промышленной политики, в том числе стимулирования инноваций;

-

- участие в формировании долгосрочного научно-технологического прогноза («Форсайт») как в сфере анализа национальной и мировой экономик в контексте вызовов, выбранных сценариев развития и открывающихся окон возможностей в технологической сфере, так и в сфере глобальных тенденций и перспективных направлений развития науки и технологий;

-

- осуществление общественного контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере реализации промышленной политики;

-

- подготовка предложений органам государственной власти Российской Федерации по развитию инновационного сектора;

-

- создание в обществе позитивного отношения к инновациям, а также формирование нетерпимости к нарушениям прав интеллектуальной собственности как одному из барьеров для создания инновационной экономики.

Очевидно, что ни бизнес, ни органы власти всех уровней не могут подменить общественные организации и обеспечить выполнение их функций. В связи с этим необходимо выработать механизм взаимодействия всех заинтересованных сторон при формировании и реализации промышленной политики.

Научное сообщество. Необходимо достичь более высоких результатов в образовании, профессиональной подготовке и переподготовке кадров, научных исследованиях, создании объектов интеллектуальной собственности, а также в создании условий для того, чтобы знания находили практическое применение в промышленности. Начинают активно развиваться новейшие технологии, включая биотехнологии и нанотехнологии, а также методы их внедрения и использования. Необходимо формирование в России сильной научной школы – условие как для развития вузов, так и для формирования полноценной инновационной системы. В США исследование RAND показало, что широкому использованию новых технологий препятствует недостаток квалифицированных кадров, причем не только на уровне предложения, но и на уровне спроса. Было обнаружено, что «узкие места» новых технологий в добывающей промышленности во многом определяются тем, насколько потребитель – рабочие и инженеры предприятий, закупающих новое оборудование, – подготовлены к работе с новыми машинами, в новых производственных процессах.

Особенно важно в рамках инновационной политики совершенствовать систему подготовки менеджеров по управлению инновациями в науке и промышленности. Именно такие специалисты смогут наладить диалог науки и производства и сблизить требования бизнеса к инновационным продуктам с предложением научно-технологических товаров из сферы науки и образования.

При многоуровневости реализации национальной промышленной политики следует учитывать региональные (часто уникальные) условия и особенности развития производительных сил. Многоуровневость должна сочетаться со стратегиями развития промышленности отдельных регионов, содействовать модернизации традиционных для региона базовых отраслей промышленности, использовать существующие конкурентные преимущества региона и заложить основу для развития наукоемких технологий. Она может способствовать достижению новых качественных результатов при интеграции промышленных стратегий субъектов Федерации в рамках федеральных округов. Для ряда промышленно развитых регионов, таких как Урал, Западная Сибирь, эта интеграция должна быть направлена на снятие ресурсных, энергетических и транспортных ограничений дальнейшего развития.

В основу реализации любого элемента экономической политики положены определенные принципы, не исключением является и государственная промышленная политика. Мировой опыт свидетельствует о том, что основными принципами разработки и реализации промышленной политики, обеспечивающей повышение национальной конкурентоспособности на основных направлениях социальноэкономического развития современных обществ и государств, являются:

-

- формирование промышленной политики как важнейшей составной части общенациональной стратегии с активным равноправным участием в ее разработке и реализации гос-

- ударства, бизнеса, научных и общественных организаций;

-

- переход от сложившейся отраслевой промышленной политики к политике концентрации национальных усилий и государственной поддержки конкурентоспособных компаний;

-

- смена приоритетов в выборе объектов промышленной политики в соответствии с общемировой тенденцией, возрастание значения высокотехнологичных отраслей с высокой добавленной стоимостью при уменьшении роли традиционных ресурсоемких отраслей промышленности;

-

- создание условий перехода к наукоемкой экономике с определяющей ролью производства, распределения и использования знаний и информации в качестве главных факторов устойчивого экономического роста [2].

Список литературы Субъекты промышленной политики государства

- URL:http://www.government.ru/content (дата обращения: 08.02.2011).

- Орлов А.В., Чепуренко А.Н. Взаимодействие малого и крупного бизнеса. М.: Ин-т предпринимательства и инвестиций, 2003. 120 c.