Субъекты родительского труда в современной России: социологический анализ

Автор: Черешова Светлана Васильевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 10, 2021 года.

Бесплатный доступ

Опираясь на разработки в области родительского труда в социологических и экономических разделах науки, автор раскрывает общее понятие субъекта родительского труда, обращаясь к природе такого труда. Автор приводит обоснование возможности разделения субъектов родительского труда на две группы: родители и профессиональные сотрудники, занятые в профильных сферах. На основе эмпирических данных анализирует специфику идентификационного поведения родителей и профессиональных сотрудников и приходит к выводу, что, невзирая на небольшие частные расхождения в настроениях разных групп субъектов, принципиальное понимание субъекта родительского труда у самих субъектов такого труда - как родителей, так и профессиональных сотрудников - является схожим и в целом сложившимся, что с уверенностью позволяет относить группу профессиональных сотрудников к категории субъекта родительского труда.

Родительский труд, родители, субъект родительского труда, установки на реализацию родительского труда

Короткий адрес: https://sciup.org/149137058

IDR: 149137058 | УДК: 316.356.2 | DOI: 10.24158/spp.2021.10.9

Текст научной статьи Субъекты родительского труда в современной России: социологический анализ

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia, ,

Funding: the study was carried out as part of the project “Russian pronatalist policy: resources, effects, optimization opportunities”, supported by the Council on Grants of the President of the Russian Federation for state support of the leading scientific schools of the Russian Federation (NSh-2722.2020.6).

Декларируемая государством политика поддержки семейных ценностей и улучшения демографической ситуации в современном российском обществе требует совершения определенных адресных действий в отношении конкретных субъектов родительского труда, способных ее изменить. Однако до настоящего времени вопросы состава лиц, вовлеченных в соответствующую область, остаются несколько размытыми, что не способствует эффективности принимаемых государ-

ством мер по укреплению демографической политики. Ситуацию в современной России можно обозначить как парадокс между очевидным запросом государства на выполнение родительского труда и неочевидными представлениями о том, кто и на каком основании должен им заниматься.

Для прояснения «субъектного» вопроса прежде всего необходимо обратится к теоретическим исследованиям в области природы родительского труда и выяснению представлений общества о возможном и реальном субъектах такого труда, самих субъектов о себе в качестве таковых, установления их настроений на эмпирическом уровне.

Термин «родительский труд» не является для науки новым, процессы в области рождения и воспитания детей довольно часто описываются как разновидность формы труда. Так, в работах А.М. Илышева и И.В. Лаврентьевой мы обнаруживаем определение предмета родительского труда, его классификацию и обоснование необходимости включения в экономику страны [1]. Комплексный экономико-социальный анализ категории родительского труда осуществлен А.П. Багировой [2]. Основы статистического анализа родительского труда заложены в работах И.В. Лаврентьевой [3].

Вышеуказанные теоретические разработки позволяют определить родительский труд в качестве целенаправленной вознаграждаемой созидательной деятельности человека, выполняемой им с целью производства и воспроизводства человеческих ресурсов. Сформулированное определение родительского труда предполагает возможность обширного рассмотрения вопроса о субъектах такого труда. Однако детальный анализ категории «субъект» в социально-философском аспекте не входил в наши задачи, и мы посчитали возможным определить термин в общем виде. Говоря о субъектах труда, мы имеем ввиду тех, кто занимается его непосредственным выполнением. Соответственно, если объектом родительского труда является ребенок, то субъекты этого труда – родители этого ребенка, его отец и мать. Однако в перечень субъектов родительского труда можно включать не только родителей. Так, К.Л. Дятель и А.П. Багирова в своей работе отмечают, что далеко не всех детей воспитывают родители, и нередки ситуации, когда выполнение этого труда в силу объективных причин делегируется каким-то иным субъектам [4, с. 353]. В современном мире, как отмечает Г. Беккер, родители перекладывают многие или даже все свои заботы, связанные с детьми, на иные социальные институты, которые в силу разных причин оказываются также способны решать соответствующие задачи [5, с. 142].

В современной науке сложился достаточно широкий перечень людей и институтов, которые могут дополнять список субъектов родительского труда. Э.В. Ильвес предлагает относить к субъектам родительского труда родственников, специалистов сферы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты [6, с. 294]. А.И. Ворошилова полагает, что к субъектам родительского труда могут быть отнесены индивиды, выступающие в качестве родителя, опекуна, представителя органа опеки или иной структуры, обеспечивающей выполнение родительских функций [7, с. 40]. Т.Н. Внуковская предлагает причислять к субъектам родительского труда родителей, родственников, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, бизнес-сообщество, государство, общество в целом [8, с. 60]. М.Г. Абилова соотносит субъектов родительского труда со всем населением [9].

Таким образом, к субъектам родительского труда, по нашему мнению, могут быть отнесены:

-

1) родители и близкие родственники ребенка;

-

2) субъекты, которым делегируются отдельные функции родительского труда на профессиональной основе.

Под субъектом родительского труда нами понимаются конкретные люди или институты, которые занимаются непосредственной реализацией данного вида труда. При этом к таким субъектам могут быть отнесены и конкретные индивиды, занимающиеся родительским трудом, и государство, и все общество в целом.

В основе эмпирического анализа вопроса самоидентификации субъектов родительского труда лежат данные анкетного опроса, проведенного нами в Екатеринбурге в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года (квотная выборка; общее количество респондентов: 621 человек, из них 319 близкие родственники и 302 – профессиональные сотрудники, занятые в профильных сферах) с целью выявления особенностей идентификационного поведения субъектов родительского труда, включая их согласие с рассмотрением деятельности по рождению и воспитанию детей в качестве трудовой и лично себя как ее ключевых исполнителей в современных российских условиях.

Учитывая, что к субъектам родительского труда возможно отнести не только родителей и ближайших родственников ребенка, но и иных людей, которые принимают участие в его взрослении – воспитателей, учителей, социальных работников и прочих специалистов, – отбор респондентов был осуществлен таким образом, чтобы иметь возможность сравнить идентификационное поведение родителей и близких родственников детей с идентификационным поведением специалистов, занятых в сфере родительского труда. Выборка была разделена на два сегмента: «Родители» и «Профессиональные сотрудники» примерно в равных долях. Вопросы анкеты имели незначительные расхождения в частных случаях, обусловленных спецификой адаптации под опрашиваемую группу. В исследовании использовалась квотная половозрастная выборка. В выборке по сегменту «Профессиональные сотрудники» использовался дополнительный квотный критерий профессиональной принадлежности.

Ответы, полученные непосредственно от целевой группы, на ряд последовательных вопросов позволили нам проследить настроения субъектов родительского труда в современном российском обществе: как именно опрошенные понимают термин «родительский труд» и как его интерпретируют; их представления о том, кто и на каких условиях должен заниматься родительским трудом, а кто нет; о готовности воспринимать себя в качестве его исполнителя и проследить качественные параметры такой идентификации; о том, насколько благоприятными они считают условия для выполнения такого труда в текущем периоде и во временном диапазоне; и, наконец, сравнить восприятие родительского труда разными группами субъектов. Остановимся подробнее на сравнении настроений и оценок родителей и близких родственников детей с теми, которые характерны профессиональным специалистам.

Статистически значимых расхождений у респондентов обоих сегментов на вопросы о первичных, спонтанных ассоциациях с термином «родительский труд» и оценкой его сопоставимости по сложности с иными формами труда выявить не удалось. Процент респондентов, полагающих, что родительский труд такой же сложный, как и другой вид труда человека, оказался одинаковым в обоих сегментах: 62,1 % у родителей и близких родственников и 61,9 % у профессиональных сотрудников. Опрошенными отвергается позиция о том, что родительский труд проще, чем иные формы труда, но и не поддерживается позиция, что такой труд сложнее. Это позволяет сделать вывод о восприятии родительского труда равноценным по сложности с иными формами трудовой активности. Векторы ассоциативного восприятия понятия «родительский труд» также распределились примерно одинаково по обоим сегментам на три направления почти в равных долях:

-

1) вектор эмпатии: 31,5 % опрошенных ассоциируют понятие родительского труда с «любовью», «нежностью», «преданностью»;

-

2) вектор обучения: суммарно 29,5 % ассоциируют с понятием родительского труда такие процессы, как «обучение», «воспитание», «наставление»;

-

3) вектор целенаправленной деятельности: 27,5 % опрошенных отождествляют понятие родительского труда с категориями «труд», «работа», «хлопоты» и иными близкими по смыслу терминами.

Доминирующей позиции в полученных ответах не прослеживается, большинство опрошенных, не обращаясь напрямую к понятию «труд», интерпретирует его с помощью иных категорий. Однако почти треть опрошенных воспринимают родительский труд как целенаправленную деятельность, что подтверждает распространенность понимания такой деятельности как трудовой.

Обе группы полагают, что родительский труд должен вознаграждаться, как и любой другой труд, что свидетельствует об отсутствии отторжения идеи восприятия родительского труда как вознаграждаемой трудовой активности. Несмотря на то, что в сегменте «Родители» чуть больше ответивших положительно (67,2 % против 55,3 % в группе «Профессиональные сотрудники»), небольшой процент расхождения позволяет нам сделать вывод, что такая идея поддерживается большинством опрошенных, независимо от разделения на сегменты. Настроения как родителей, так и профессиональных сотрудников, в этом вопросе совпадают.

Большинство опрошенных в целом рассматривают себя как субъектов родительского труда. Как родители, так и профессиональные работники отождествляют себя с субъектами именно родительского труда. Более трех четвертей респондентов согласны с применением к себе такого термина (см. табл. 1), что свидетельствует об устоявшемся представлении о себе как о субъекте родительского труда.

Таблица 1 – Готовность опрошенных назвать себя субъектом родительского труда

|

Варианты ответа |

Число ответивших |

% от числа ответивших |

|

Готовы |

482 |

77,6 |

|

Не готовы |

139 |

22,4 |

|

Итого ответивших: |

621 |

100,0 |

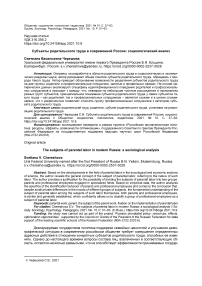

Преобладающая структура мотивов у субъектов в обоих сегментах чрезвычайно близка (см. рисунок 1). Проявление любви как мотив, связанный с неравнодушным отношением к детям, достижением эмоционального удовлетворения от самого факта заботы о них, является доминирующим фактором, определяющим мотивацию субъектов родительского труда.

Подобную солидарность оба сегмента демонстрируют и в иных вопросах. На наш взгляд, полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства опрошенных сформировано представление о допустимости рассмотрения деятельности по рождению и воспитанию детей как трудовой. Они не только воспринимают свою деятельность как трудовую, рить о себе как об исполнителях родительского труда.

но и готовы гово-

Рисунок 1 – Мотивация субъектов родительского труда (% от числа ответивших, по сегментам)

Конечно же, идентификация себя как субъекта родительского труда сильнее выражена у сегмента «Родители», чем у представителей сегмента «Профессиональные работники» и является статистически значимой (см. рисунок 2).

Профессиональные сотрудники62,6

Родители91,8

0 20 40 60 80100

Рисунок 2 – Готовность опрошенных воспринимать себя как субъектов родительского труда (% от числа ответивших, по сегментам)

Если среди родителей и ближайших родственников себя в таком качестве готовы описывать подавляющее большинство – 91,8 %, то среди профессиональных специалистов, принявших участие в исследовании, – только 62,8 %*.

Такое расхождение вполне объяснимо: родители и близкие родственники взаимодействуют с детьми в рамках семейных отношений, а профессиональные работники просто занимаются своей работой, в связи с чем их отношение к такой работе и детям несколько отличается. Но все же более половины респондентов из сегмента «Профессиональные сотрудники» соотносят себя с категорией субъектов родительского труда, что указывает на преобладание общих с родителями настроений и позволяет в полной мере определить их в качестве такого субъекта. Фактически идентификация в качестве субъектов родительского труда не только воспринимается как естественная, но прослеживается и у большинства родителей и близких родственников, и у большинства профессиональных работников, занятых в профильной сфере.

Зафиксированы и иные статистически значимые различия в ответах представителей разных сегментов, но их перечень относительно невелик (см. табл. 2). В таблице приведены позиции, по которым варианты ответа у респондентов из разных сегментов отличались не менее, чем на 15 %.

Таблица 2 – Основные различия в ответах респондентов из сегментов «Родители» и «Профессиональные сотрудники», %

|

Вопрос |

Вариант ответа: |

Родители |

Профессиональные сотрудники |

Различие |

|

Принципы, которые должны быть самыми важными в обществе |

Дети |

21,3 |

60,9 |

–39,6 |

|

Значимые проблемы, связанные с воспитанием и развитием детей, взаимоотношением детей и родителей в обществе |

Отсутствие у современных родителей достаточного количества знаний в области психологии и педагогики детства |

14,1 |

53,3 |

–39,2 |

|

Готовность отнести себя к субъектам родительского труда |

Готовы |

91,8 |

62,6 |

29,2 |

|

Ценности, преобладающие в российском обществе |

Традиция |

37,0 |

14,9 |

22,1 |

|

Идеальный результат, ожидаемый от родительского труда |

Когда родитель смог воспитать из ребенка достойного человека, которого приняло общество |

37,9 |

57,0 |

–19,1 |

|

Принципы, которые должны быть самыми важными в обществе |

Справедливость |

70,8 |

55,0 |

15,8 |

|

Права человека |

76,2 |

60,9 |

15,3 |

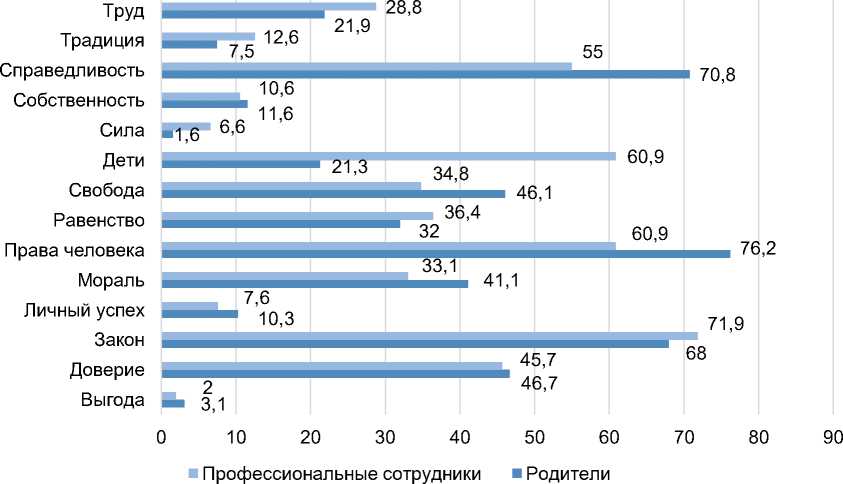

Наиболее интересным является тот факт, что самым значимым расхождением в настроениях двух групп субъектов родительского труда явилось различие в базовых ценностях (см. рис. 3), причем не во всех. Ценность «Дети» оказывается для представителей сегмента «Родители» существенно менее значимой, чем для представителей сегмента «Профессиональные сотрудники». В то же время для сегмента «Родителей» оказываются более значимыми позиции «Справедливость» и «Права человека», существенно менее значимые для сегмента «Профессиональные сотрудники». Не слишком большое значение коэффициента корреляции (коэффициент Крамера, равный 0,190) говорит о том, что принадлежность опрошенных к разным сегментам не играет решающей роли в формировании их ценностей, но все же является важной.

Рисунок 3 – Наиболее важные ценности в обществе (сравнение по сегментам «Родители» и «Профессиональные сотрудники»)

Расхождение в отношении разных групп субъектов к ценности детей в данном случае также вполне объяснимо. Для родителей и родственников дети – часть обыденной жизни, которая воспринимается ими как естественная. Для профессиональных сотрудников дети, напротив, – объект эмоционально сложной работы, которую они выбирают осознанно и целенаправленно. Вполне вероятно, что профессионально в эту сферу погружается люди, для которых ценность детей наиболее значима.

При этом примечательно то, что различия во взглядах на базовые ценности превалируют у профессиональных сотрудников по сравнению с готовностью ассоциировать себя с субъектом именно родительского труда, которое находится по значимости лишь на третьем месте. Вторую строчку основных различий в настроениях субъектов родительского труда занимают расхождения во взглядах на значимые проблемы, связанные с воспитанием и развитием детей, взаимоотношением детей и родителей в обществе.

Отсутствие у современных родителей достаточных знаний в области психологии и педагогики детства родителями и близкими родственниками не оценивается как проблема для осуществления родительского труда (14,1 % респондентов сегмента «Родители»). Тогда как профессиональные сотрудники, занятые в сфере родительского труда, более чем в 53,3 % случаев называют среди таких проблем отсутствие у родителей необходимых компетенций в области педагогики и психологии детства, хотя сами родители наличия таких проблем не ощущают. В данном случае мы также имеем дело с относительно важной взаимосвязью переменных ( коэффициент Крамера равен 0,187 ), поэтому можно сказать о том, что проблемный фон в реальности ощущается разными субъектами по-разному. Прояснить обоснованность этой оценки достаточно затруднительно. С одной стороны, у родителей действительно могут отсутствовать необходимые компетенции. С другой стороны, у профессиональных сотрудников может быть множество претензий к родителям, обоснованность и объективность которых может оказаться не столь очевидной. Несмотря на то, что частное расхождение в понимании проблемного фона родительского труда между родителями и профессиональными сотрудниками существует, оно является именно частным расхождением, так как остальные варианты упоминаются примерно с равной частотой в обоих сегментах. В данном случае оно лишь отражает различие в настроениях двух групп субъектов по конкретному вопросу.

В целом, сравнение ответов представителей разных сегментов показывает, что настроения различных субъектов родительского труда во многом тождественны, но частные расхождения между родителями и профессиональными сотрудниками существуют. Отношение к себе как к субъектам родительского труда у профессиональных сотрудников встречается реже, чем у группы родителей и близких родственников. Ценностные ориентации в целом совпадают, за исключением такой базовой ценности, как дети. Но характер настроений и ключевое понимание сущности родительского труда у профессиональных сотрудников принципиально схожи с ответами родителей и близких родственников, что с уверенностью позволяет отнести профессиональных сотрудников, занятых в сфере родительского труда, к субъектам такого труда. Анализ не показал значимых различий в ключевых моментах, в понимании родительского труда, в том, кто его должен выполнять, зачем и для какого потенциального результата, что свидетельствует о сложившемся в основном понимании родительского труда среди самих субъектов такого труда. Определенность в рассматриваемых вопросах позволяет использовать полученные данные для разработки более эффективных мер не только по вовлечению потенциальных субъектов родительского труда в процесс воспроизводства человеческих ресурсов, но и по стимулированию реальных субъектов к получению более качественных результатов.

Список литературы Субъекты родительского труда в современной России: социологический анализ

- Илышев А.М., Лаврентьева И.В. Стратегия включения репродуктивного труда в экономику России. М., 2005. 368 с.

- Багирова А.П. Методология исследования репродуктивной активности как развитие теоретических основ экономики репродуктивного труда: дис.. д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2009. 353 с.

- Лаврентьева И.В. Методология включения репродуктивного труда в реальный сектор национальной экономики как условие расширенного воспроизводства человеческого капитала: автореф. дис.. д-ра экон. наук. М., 2004. 48 с.

- Дятель К.Л., Багирова А.П. Субъекты родительского труда: необходимость дифференциации и изучения // Актуальные проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Екатеринбург, 2016. С. 351-355.

- Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М., 2003. 672 с.

- Ильвес Э.В. Родительский труд как феномен прекаризированной занятости // Демографические процессы на постсоветском пространстве. Сборник материалов VI Уральского демографического форума с международным участием. Екатеринбург. 2015. С. 293-397.

- Ворошилова А.И. Человеческий капитал как результат родительского труда: опыт социологического осмысления // Вестник Тюменского государственного университета. 2015. Т. 1. № 4. С. 32-44.

- Внуковская Т.Н. Теория и методология рисков репродуктивного труда. М., 2014. 252 с.

- Абилова М.Г. Репродуктивная политика как фактор социально-экономического развития регионов // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. № 5 (77). С. 25.