Суицид среди молодежи как социальная проблема в современной России

Автор: Садыков Рамиль Мидхатович, Большакова Наталья Леонидовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 9, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье проблема суицида раскрывается как общественно значимая, детерминированная прежде всего социальными факторами. Заявленная тема рассматривается с привлечением статистических данных мирового, общероссийского и регионального масштаба. Представлены данные о существующих формах работы с проявлениями проблемы суицида, в том числе молодежного. Подчеркивается межведомственный характер суицидологической службы для населения. Выявлены слабые места системы профилактики суицидов в России. Сделан вывод о необходимости развития социальных программ и путей предупреждения и решения проблемы суицида. По мнению авторов, основными направлениями профилактики должны стать раннее диагностирование групп суицидального риска, проведение профилактики алкоголизма и наркомании среди населения, создание полного состава звеньев суицидологической службы в каждом регионе страны. Важнейшим условием эффективного противодействия проблеме названа информационная доступность профилактической суицидальной помощи.

Суицид, социальная проблема, суицидальное поведение, профилактика суицидального поведения, молодежь, суицид в молодежной среде

Короткий адрес: https://sciup.org/149133393

IDR: 149133393 | УДК: 316.624(470+571) | DOI: 10.24158/spp.2019.9.5

Текст научной статьи Суицид среди молодежи как социальная проблема в современной России

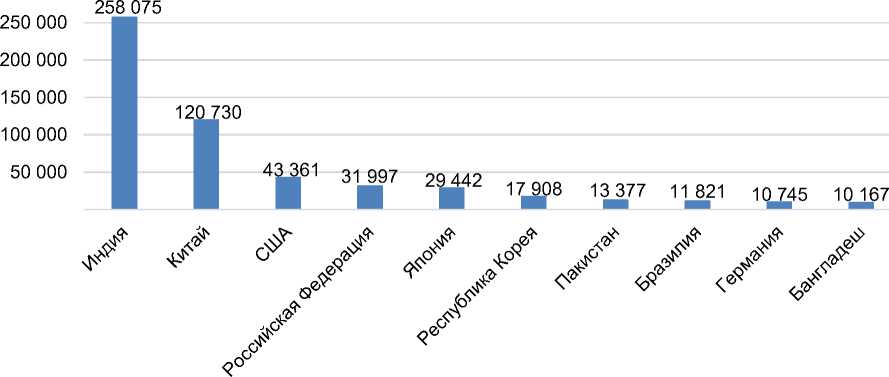

Одной из глобальных проблем современного общества является суицид, в результате которого в мире погибает больше людей, чем от войн и насильственных действий, вместе взятых. Специалисты отмечают, что около 50 % случаев смертей от внешних причин приходится на самоубийства, при этом большая часть суицидентов находится в возрасте от 13 до 45 лет [2]. К 2020 г., по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возможно увеличение количества суицидов в 1,5 раза. ЮНИСЕФ предполагает, как причина смерти человека суицид выйдет на второе место в мире, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям, но опережая онкозаболевания. Статистика суицидов поражает: каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство [3], почти 800 000 человек в мире ежегодно лишают себя жизни [4]. Согласно ВОЗ, за последние 15 лет число случаев суицида среди лиц в возрасте 15–24 лет возросло в два раза, среди причин смертности во многих развитых странах они занимают 2–3-е места. Среди детей и подростков суицид занимает 4-е место в качестве причины смерти после травматизма, инфекционных и онкологических заболеваний [5, с. 5]. По данным исследования ВОЗ 2012 г., в топ-10 стран по числу завершенных суицидов входят государства, указанные на рисунке 1 (из 171 государства – члена ВОЗ) [6, p. 11].

Рисунок 1 - Страны с наибольшим количеством завершенных суицидов по данным ВОЗ за 2012 г., количество самоубийств

Из рисунка 1 видно, что Россия занимает одно из лидирующих мест по числу завершенных суицидов. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 г. в Российской Федерации было совершено 25 476 самоубийств, в 2016 г. – 23 119 [7, с. 98], с января по август 2017 г. число умерших по причине самоубийства в трудоспособном возрасте достигло 7 526 [8].

Структура смертности молодежи существенно отличается от структуры общей смертности в России. Если в структуре смертности населения страны лидируют болезни системы кровообращения, то молодежь чаще умирает от внешних причин. Из них на первом месте – самоубийства, на втором – смертность от дорожно-транспортных происшествий, на третьем – убийства, замыкают список алкогольные отравления. Российская молодежь наиболее уязвима в суицидогенном отношении. На возраст от 18 до 29 лет приходится один из самых высоких пиков суицидальной активности в России («пик молодости») [9, с. 231]. Суицидальные мысли возникают у 30 % лиц в возрасте 14–24 лет, а в конечном итоге 6 % юношей и 10 % девушек совершают суицид. Специалисты считают, что в 10 % случаев суицидальное поведение имеет цель покончить собой, в 90 % – привлечь к себе внимание [10]. Но вместе с тем более глубокое изучение проблемы позволяет выявить, что в большинстве случаев суицидент, совершивший неудачную попытку, обязательно ее повторит. Суицидальный акт в таких случаях будет «лучше» подготовлен и менее импульсивен.

Наибольшее число первичных суицидальных поступков (54,6 %) приходится на подростковый период (14–17 лет), причем здесь явно выделяются молодые люди в возрасте 15 лет (27,3 %). В период юношества (18–21 год) пытаются уйти от жизни примерно 30,0 % суицидентов. С 14 до 18 лет наблюдается весьма интенсивный рост числа покушений на самоубийство. В группе 19–29 лет выделяются три основные группы: 20 лет, 27 лет и особенно 22 года. В настоящее время эта тенденция характерна в целом для страны. Исследования молодежных суицидов показывают: 40,0 % респондентов, признавшихся в совершении неудачной попытки самоубийства, учатся, 50,3 % работают, 6,7 % не учатся и не работают. Уровень самоубийств в первой группе составляет 4,6 %, во второй – 8,8 %, в третьей – 6,1 [11, с. 232].

Уровень суицидов выше 20 случаев на 100 тыс. населения считается критическим. По данным ВОЗ, суициды среди молодежи (15–29 лет) в России составляли 27,3 случая на 100 тыс. человек в 2012 г., притом что в 2000-е гг. эта цифра была вдвое больше [12, с. 91]. В последующие несколько лет проблема молодежного суицида перестала стоять остро и до 2016 г. оставалась примерно на том же уровне.

Влияние интернета на молодежь велико, особенно настораживают действия «групп смерти» в социальных сетях. По словам детского омбудсмена А. Кузнецовой, «с 2011 по 2015 г. количество суицидов в России стабильно снижалось на 10 % в год. Но в 2016 г. наблюдается рост на 57 %. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение “групп смерти” в соцсетях» [13, с. 40]. В результате воздействия «групп смерти» в 2015 г. самоубийства в России совершили 685 подростков, пытались это сделать 505 чел., но уже в 2016 г. покончили с собой 720 молодых людей [14].

На серьезность этой проблемы указал и президент России В.В. Путин. Он поддержал ужесточение наказания за пропаганду молодежных самоубийств в интернете [15, с. 74]. По словам президента, в интернете «появилась еще одна угроза – это распространение сайтов, пропагандирующих суицид». Он добавил, что поддерживает предложение депутатов Государственной Думы о внесении нормы, относящей доведение до самоубийства к уголовно наказуемым действиям. По мнению В.В. Путина, это даст возможность «привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов» [16].

Кризис 2016–2017 гг. выявил многочисленные проблемы профилактики молодежного суицида в России. Прежде всего это нехватка валидного и надежного психодиагностического инструментария, который позволит проводить массовые скрининговые обследования суицидальных рисков у молодежи. Не создана единая концепция суицидального поведения подрастающего поколения, недостаточно разработаны качественные оригинальные российские методики выявления суицидального поведения [17].

Еще одной проблемой является неточность статистических данных о количествах суицидов, реальное число которых намного выше. Реальная причина смерти не всегда сообщается или скрывается под формулировкой «смерть от несчастного случая». Значительная часть самоубийств маскируется под ДТП, злоупотребление ПАВ, несчастные случаи. К примеру, суицид с помощью отравления легко принимают за передозировку наркотиками. Подобная неточность данных характерна и для России. Родственникам погибшего спокойнее думать, что произошел несчастный случай, чтобы избежать неприятных разговоров и пересудов, они стараются скрыть факт самоубийства. Региональное правительство также заинтересовано в низких показателях смертности от суицида – для «улучшения» показателей [18, с. 138–139].

Изучая проблему суицидального поведения, необходимо учитывать территориальные особенности. Так, проблема молодежного суицида характерна и для нашего региона. Е.И. Евтушенко и И.Ф. Тимербулатов в докладе «Особенности суицидальной ситуации в Республике Башкортостан: эпидемиология, проблемы и пути их решения» представили следующие данные. В 2013 г. среднестатистический показатель частоты суицидов в Республике Башкортостан составил 38,5 случая на 100 тыс. населения, в 2014 г. – 33,3 и в 2015 г. – 30,9, что почти в 2 раза превышает критический уровень. За 2016 г. в республике покончило с собой 1150 чел. Согласно данным Баш-кортостанстата, самоубийства как причина смерти составили в 2014 г. 2,5 % от общего числа – седьмое место среди всех основных групп причин смерти. Это значит, что каждый сороковой человек добровольно уходил из жизни каждые 7 часов. Количество погибших от суицида более чем в 1,5 раза превышает число погибших в ДТП, жертв суицида в республике в 4 раза больше, чем погибших от убийств. Приблизительно 60 % суицидентов составляют мужчины молодого возраста, безработные, проживающие в сельской местности, злоупотребляющие алкоголем [19, с. 67].

Как известно, Республика Башкортостан является одним из регионов России, в котором достаточно велика доля сельских жителей, составляющая около 40 % населения республики. Согласно статистике, именно сельские жители чаще всего в республике совершают самоубийства (около 80 %). По данным региональной статистики, 80 % суицидентов приходится на людей активного трудоспособного возраста. Суицидальная ситуация в подростковой среде находится на высоком уровне. По аналитическим данным, предоставленным Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по РБ, основная категория несовершеннолетних, совершивших суициды в 2016 г., – это девочки и мальчики в возрасте 15–17 лет, учащиеся старших классов. Динамика совершения самоубийств несовершеннолетними за 2011–2016 гг. выглядит следующим образом: в 2011 г. – 21, 2012 – 16, 2013 – 25, 2014 – 35, 2015 – 40, в 2016 г. – 41 случай [20, с. 58].

При этом покушений на самоубийство гораздо больше. В 2016 г. в следственные отделы Следственного управления по РБ поступило 110 (в 2015 г. – 134) сообщений о фактах покушений на самоубийство несовершеннолетними. Так, 24 (21,8 %) факта попыток суицида совершили подростки в возрасте 17 лет, 29 (26,4 %) фактов приходится на 16-летних, 26 (23,6 %) попыток суицида совершили 15-летние, 18 (16,4 %) – 14-летние, 11 (10 %) – 13-летние, по 1 (0,9 %) – 11- и 12-летние. Количество попыток суицидов по признаку пола выглядит следующим образом: девушки – 83 (15,5 %), юноши – 27 (24,5 %) [21, с. 58, 59].

Проблема молодежного суицида является актуальной и злободневной как для России в целом, так и для Республики Башкортостан в частности. Динамика суицидов на федеральном и региональном уровнях позволяет утверждать о тесной связи суицидальной активности молодежи с социально-экономическими, общественно-политическими и культурно-нравственными событиями, произошедшими в стране за последние десятилетия. Также можно говорить о новом социальном явлении российского общества, которое представляет огромную социальную и психологическую опасность, – это суициды в молодежной среде, совершенные под влиянием социальных сетей. Неутешительная статистика указывает на то, что суицид в России сегодня – это молодежное явление, которое наносит огромный ущерб обществу и приводит к социально-экономическим потерям для государства.

Показатели суицида среди молодежи в России остаются одними из самих высоких в мире. В связи с этим очевидна необходимость разработки и проведения профилактических мер в целях предотвращения развития у молодых людей суицидального поведения. Профилактика суицидального поведения – это система государственных, социально-экономических, психологических, медицинских, педагогических и других мероприятий, которые направлены на предупреждение развития суицидального поведения (суицидальных тенденций, суицидальных попыток и завершенных суицидов) [22, с. 263]. По содержанию различают следующие виды профилактики суицидального поведения: специализированные психиатрические (собственно суицидологические), психологические, общемедицинские, социальные, информационно-обучающие [23].

По последовательности профилактика суицидального поведения подразделяется на следующие виды. Первичная профилактика, направленная на все общество, имеет своей целью профилактику факторов суицидального риска и укрепление психического здоровья населения. Превентивные вмешательства включают в себя многочисленные мероприятия, наиболее важными среди которых являются формирование здорового образа жизни; ответственное освещение информации о суициде в СМИ; профилактика алкоголизма и наркомании; ограничение доступа к веществам и средствам самоубийства; раннее выявление и лечение людей с психическими расстройствами; программы, направленные на обучение поведению в кризисных ситуациях. Также важным элементом первичной профилактики является проведение мониторингов суицидальных рисков среди молодежи в каждом конкретном регионе, на основе которых можно разрабатывать специфические региональные программы профилактики. Важным аспектом первичной профилактики суицидальных явлений является работа со специалистами СМИ. Так, Всемирная организация здравоохранения в 2000 г. издала пособие с рекомендациями по корректному освещению трагических случаев для специалистов средств массовой информации [24].

Вторичная профилактика направлена на суицидентов, совершивших суицидальную попытку. Главная роль при интервенции отводится специалистам (психологам, психиатрам, социальным работникам, специалистам по уходу, работникам и добровольцам центров преодоления кризисов и т. д.). Данная профилактика осуществляется посредством телефонного консультирования в индивидуальной, семейной и групповой формах или же проводится в амбулаторных и стационарных условиях, на дому. Основной формой вторичной профилактики является кризисная психотерапия. Из-за значительной нагрузки психологов и социальных педагогов часто им не представляется возможным в полной мере заниматься столь важной проблемой, как профилактика суицидального поведения в подростково-молодежной среде. Поэтому важным звеном вторичной профилактики суицидального поведения среди молодежи может стать сотрудник-суици-долог в различных ведомствах, который компетентен в этих вопросах.

Третичная профилактика – реабилитация суицидента после выведения его из критического состояния, помощь близким и родственникам суицидента. Она включает комплекс реабилитационных программ, направленных на предотвращение инвалидизирующих последствий суицида и повторных суицидальных попыток [25].

На государственном уровне профилактику суицидов среди молодежи осуществляет суицидологическая служба. Указанные подразделения суицидологической службы в различных сочетаниях развернуты в 60 субъектах Российской Федерации. Кабинеты социально-психологической помощи созданы для оказания консультативной и профилактической помощи лицам с кризисным, суицидоопасным состоянием, участвуют в программах охраны психического здоровья. Кабинеты функционируют в 39 субъектах РФ. Как правило, они открыты в главных городах субъектов РФ в составе диспансерных отделений краевых (областных) психиатрических больниц. Отделения кризисных состояний организуются на базе многопрофильных больниц. Их основная задача – лечебно-диагностическая помощь при невротических депрессиях, психопатических реакциях, протекающих с выраженными суицидальными тенденциями [26, с. 13–14].

В Республике Башкортостан развернуто 405 круглосуточных психотерапевтических коек, 282 койки дневного пребывания, 21 амбулаторный психотерапевтический кабинет. В столице республики Уфе функционирует отделение кризисных состояний на 60 коек в структуре Республиканской клинической психиатрической больницы. Функции звеньев суицидологической службы в республике выполняют учреждения различных ведомств (Республиканская клиническая психиатрическая больница № 1, Республиканский клинический психотерапевтический центр: медикореабилитационное отделение № 1 и консультативно-диагностическое отделение № 1, Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-методический центр) [27].

Оптимальная система превенции, интервенции и поственции самоубийств, созданная на государственном уровне, на практике должна объединять системы образования, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, религиозных учреждений, усилия негосударственных организаций, а также гарантировать налаженную связь между ними [29, с. 35]. К сожалению, такого эффективного межведомственного сотрудничества в России пока не наблюдается. Но в некоторых регионах России работа в данном направлении начинает формироваться. В профилактике именно молодежного суицида важная роль отводится образовательным организациям. В этой сфере тоже существует ряд недостатков. Наблюдается нехватка информационно-методических материалов о кризисной помощи учащимся в образовательном учреждении. Низок уровень информированности педагогических работников о маркерах суицидального поведения подростка, а также знаний экстренного реагирования в кризисных случаях. В большинстве сельских школ в регионах России вовсе отсутствует должность психолога и социального педагога.

Таким образом, система профилактики суицидального поведения среди молодежи в России сложилась, но говорить о том, что она является эффективной, пока рано по причине наличия существенных недостатков. Среди них слабая системность, недостаточная координированность, согласованность, кадровое обеспечение, недостаточное финансовое обеспечение специализированных программ для учреждений, призванных осуществлять первичную и вторичную превенцию суицидов среди населения в общем и среди молодежи в частности. Несмотря на то что накоплен значительный научный пласт разработок, единой государственной программы профилактики суицидального поведения среди молодежи для системы образования, здравоохранения, правоохранительных органов, социальных служб пока нет.

По нашему мнению, основными направлениями профилактики должны стать раннее диагностирование групп суицидального риска, проведение профилактики алкоголизма и наркомании среди населения и создание полного состава звеньев суицидологической службы в каждом регионе страны.

Ссылки и примечания:

(2014)2.1-52.

Список литературы Суицид среди молодежи как социальная проблема в современной России

- Ворсина О.П., Бычкова А.М. Суицидальное поведение несовершеннолетних. «Группы смерти» в социальных сетях: методические рекомендации. Иркутск, 2018. 52 с

- Suicide: An Unnecessary Death / ed. by D. Wassermann. 2nd ed. N. Y., 2016. 432 p

- Российский статистический ежегодник - 2017 / пред. редкол. А.Е. Суринов. М., 2017. 686 с

- Черепанова М.И. Социальные условия и факторы суицидального поведения молодежи // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 2. С. 231-234

- Черепанова М.И. Социальные условия и факторы суицидального поведения молодежи // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 2. С. 232.

- Петров И. МВД: около процента детских суицидов совершаются по вине «групп смерти» [Электронный ресурс] // Российская газета. 2017. 30 марта. URL: https://rg.ru/2017/03/30/mvd-okolo-procenta-detskih-suicidov-sovershaiutsia-po-vine-grupp-smerti.html (дата обращения: 19.09.2019)

- Меренков А.В. Причины самоубийств подростков в зеркале мнений учащейся молодежи // Дискуссия: журнал научных публикаций. 2017. № 5 (79). С. 74-79

- Волочков А.А., Левченко Д.В. Предварительная адаптация подростковой версии опросника «Причины для жизни» А. Османа и М. Линихэн // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2017. № 3. С. 396-408.

- DOI: 10.17072/2078-7898/2017-3-396-408

- Лукашук А.В., Филиппова М.Д., Сомкина О.Ю. Характеристика детских и подростковых суицидов (обзор литературы) // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2016. Т. 24, № 2. С. 137-143

- Черепанова М.И. Основные проблемы профилактики суицидального риска в современном российском обществе // Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 2-1 (82). С. 262-265.

- DOI: 10.14258/izvasu(2014)2.1-52

- Глоссарий суицидологических терминов [Электронный ресурс] / У. Билле-Браге, А.П. Чуприков, Г.Я. Пилягина, В.Ф. Войцех, Л.А. Крыжановская, С.В. Жабокрицкий, Г.Т. Сонник. URL: http://www.psychiatry.ru/lib/56/book/110/chapter/2 (дата обращения: 19.09.2019)

- Территориальные суицидологические службы Российской Федерации: структура и функции / Е.Б. Любов, В.С. Кабизулов, В.Е. Цупрун, С.А. Чубина // Суицидология. 2014. Т. 5, № 3 (16). С. 3-17