Сущность и понятие транспортной супраструктуры

Автор: Бережная Л.Ю.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 9, 2025 года.

Бесплатный доступ

В представленной статье исследуются основные аспекты понятия транспортной супраструктуры как части экономической системы, оказывающей вспомогательные и регламентирующие действия при осуществлении перевозок грузов и людей. Эффективное функционирование транспорта требует постоянных инвестиций и должно соответствовать потребностям общества и бизнеса, при этом особое внимание необходимо уделять транспортной супраструктуре, которая способна играть важную роль в устранении барьеров и повышении результативности взаимодействия участников транспортной системы. Соответствующая ей супраструктура представляет собой совокупность формальных норм и неформальных общественных ценностей, обычаев и принципов, регулирующих деятельность транспортной системы. В условиях глобализации и происходящих изменений в международной торговле согласованное развитие транспортной инфра- и супраструктуры является особенно актуальным, так как способствует улучшению координации, снижению затрат и повышению скорости транспортировки. Проведенный анализ научной литературы по выбранной проблематике показал недостаточную конкретизацию понятий «жесткой» и «мягкой» инфраструктуры в России, что подчеркивает необходимость более глубокого изучения транспортной супраструктуры как неотъемлемой части транспортной отрасли страны.

Транспортная супраструктура, транспортная инфраструктура, «жесткая» инфраструктура, «мягкая» инфраструктура

Короткий адрес: https://sciup.org/149149183

IDR: 149149183 | УДК: 338.47 | DOI: 10.24158/tipor.2025.9.16

Текст научной статьи Сущность и понятие транспортной супраструктуры

Введение . Актуальность данного исследования заключается в необходимости выработки наиболее результативного подхода к управлению транспортной инфраструктурой для ее эффективного функционирования. Это связано с тем, что представленные в современной научной литературе данные не оставляют сомнений, что транспортная инфраструктура является одним из важнейших драйверов роста экономики различных территорий (Бережная, 2019).

Следовательно, необходимо уделить особое внимание разработке механизмов, направленных на оптимизацию функционирования транспортной инфраструктуры, выступающей в роли «предпосылки для формирования более совершенных воспроизводственных отношений в регионах, что определяет ее стратегический характер» (Рослякова, 2021). Данная отрасль требует

стабильных и постоянных инвестиций, ее работа в значительной степени обеспечивает функционирование как экономики, так и социальной сферы. Это подтверждает важность своевременного развития транспортной инфраструктуры, которая должна быть соразмерной и адекватной требованиям общества и бизнеса.

Вместе с тем также важно изучать и развивать элементы транспортной супраструктуры, которая призвана устранить различные барьеры при функционировании транспортной инфраструктуры, повысить результативность работы отдельных участников транспортной системы, а также привести к единообразию используемые методы и инструменты регулирования их взаимодействия. Это обусловлено тем, что формирование единого транспортного пространства на основе целенаправленной интегрированной политики государств и территорий способно повысить результативность функционирования транспортных систем (Проблемы и риски развития транспортной стратегии ЕАЭС …, 2021).

Основная часть . В целом, супраструктура как научная категория достаточно активно используется в туристской индустрии. Так, одним из первых понятия инфра- и супраструктуры в качестве составляющих туристского предложения дифференцированно применил Н.И. Кабушкин1. Он указал, что производное туристское предложение состоит из соответствующей инфра- и супраструктуры. Первая подразделяется на инфраструктуру, обусловленную развитием туризма, и собственно туристскую инфраструктуру. В состав же туристской супраструктуры входят гостиничные предприятия и предприятия питания, которые не относятся к туристской инфраструктуре, так как проживание и питание имеют для отрасли путешествий решающее значение.

Эту теорию в своих работах раскрыл Д.С. Ушаков, который выделил в рамках туристической индустрии:

-

– инфраструктуру туризма как часть экономической системы, непосредственно задействованной в производстве, продвижении и продаже турпродукта (туристические предприятия, государственные органы, осуществляющие контроль за туристической деятельностью и иные коммерческие и некоммерческие организации, поддерживающие развитие туризма);

-

– супраструктуру туризма как часть экономической системы, выполняющую важные экономические и социальные функции, помимо производства и продвижения турпродукта (материально-техническая база субъектов хозяйствования, учреждения и объекты культуры, ряд государственных органов, иностранные представительства)2.

Однако большинство исследователей расходятся во мнении, какие объекты относятся к инфраструктуре и супраструктуре туризма (Ахундова, 2016; Бережная 2024; Погорелова, 2011; Руднев, Суховский, 2013). Неоднозначность трактовки и взаимосвязи транспортной инфраструктуры и транспортной супраструктуры усложняет процессы их терминологического разделения с целью последующего анализа и оценки индивидуального вклада в эффективность функционирования транспортных систем. Терминологическая диффузность затрудняет также процесс разработки единых методик оценки, стандартизации и управления развитием данных компонентов в составе транспортной отрасли на уровне как отдельных регионов, так и страны в целом.

Транспортные системы и процессы тесно связаны с логистической деятельностью, поэтому понятие супраструктуры нашло свое отражение в формировании терминологического аппарата логистики. При проведении исследования факторов транспортного и логистического развития Словении, наряду с транспортной инфраструктурой, И. Трупак использует понятие супраструктуры в контексте необходимости ее развития следом за формированием практики международного обмена (Trupac, 2003). В таком случае, по мнению ученого, инфраструктура (супраструктура) транспортной системы позволит ускорить международные перевозки, привлекая потоки товаров.

Иной подход демонстрируют Х. Глейсснер, Дж.К. Фемерлинг в работе, посвященной изучению аспектов логистики (Gleissner, Femerling, 2014). Авторы, рассматривая логистическую инфраструктуру, выделяют в качестве ее элементов линейную и узловую («точечную») транспортную инфраструктуру. К первой относятся маршруты физического движения: в том числе железные дороги для поездов и городские железные дороги, автомобильные трассы, туннели, водные пути и трубопроводы, включая их системы управления и средства обработки. Ко второй – аэропорты, железнодорожные вокзалы, внутренние и морские порты, обеспечивающие функционирование транспортной отрасли.

При этом к логистической инфраструктуре относятся не только транспортные средства, но и средства для перевалки и хранения на терминале объекта, которые являются, по сути, супраструктурой. Например, для порта транспортная инфраструктура включает в себя неподвижные портовые сооружения, такие как доки, судоходные каналы, путевые системы и причалы; супраструктура – передвижные и недвижимые объекты, такие как крановые системы, склады и про- мышленные грузовики. Также в состав последней ученые интегрируют информационные и коммуникационные системы, которые обеспечивают взаимозависимость между отдельными формами логистической инфраструктуры.

А.Ю. Курова в рамках исследования эффективности реализации проектов формирования логистических центров в качестве основных участников государственно-частного партнерства по выполнению таких проектов называет объекты транспортной супраструктуры и относит к ним портовые компании, контейнерные терминалы, телематическую платформу, сервисные компании и таможенные органы (Курова, 2014). Примечательно, что в числе участников государственно-частного партнерства при проектировании логистического центра исследователь не указывает объекты транспортной инфраструктуры, например, компании, непосредственно обеспечивающие транспортную составляющую логистической деятельности.

В целом, понятие супраструктуры как совокупности технических средств внутреннего транспорта (Dembińska, Marzantowicz, 2018) часто используется при исследовании портовой инфраструктуры (Álvarez-SanJaime et al., 2015; Wiegmans et al., 2002). Это связано в том числе с тем, что супраструктура портов включает в себя не столько физические активы, сколько управленческие, информационные и правовые системы, качественное функционирование которых обеспечивает эффективное управление грузовыми потоками, повышая конкурентоспособность тех или иных участников данных процессов (Notteboom, Rodrigue, 2005).

Промежуточная концепция интерструктуры, связывающей понятия инфраструктуры и супраструктуры, была предложена в работе Ф.Д. Графу (Grafu, 2007). Согласно мнению ученого, новая многоуровневая модель, состоящая из инфраструктуры, интерструктуры и супраструктуры, может оптимизировать управление транспортной системой с учетом развития телематических услуг связи (интернет-сервисы, IP-телефония, SMS-сервисы и службы, навигационные системы GPS и др.). Множество различных телекоммуникационных устройств, новейших технологий и стандартов транспортных телекоммуникаций объединяются в единую систему – интерструктуру, которая позволяет управлять физическим трафиком с учетом установленных стандартов.

В дальнейшем концепция интерструктуры не получила широкого распространения. Однако это не свидетельствует о ее нежизнеспособности, а лишь подтверждает необходимость более детального изучения, так как транспортная инфра- и супраструктура могут функционировать гораздо эффективнее в рамках единой системы более высокого уровня.

В общем виде транспортная супраструктура представляет собой часть экономической системы, выполняющей вспомогательные экономические и социальные функции, связанные с перемещением товаров и пассажиров. С одной стороны, она включает в себя некие законодательные нормы, при помощи которых производится регламентирование существующей транспортной системы. С другой – к супраструктуре можно отнести нерегулируемые извне ценности, обычаи и принципы, принятые в обществе в отношении этой транспортной системы (Бережная, 2024).

Многообразие перечисленных элементов усложняет изучение взаимосвязей между отдельными компонентами транспортной супраструктуры, что требует выработки комплексного подхода к методологии ее изучения. По нашему мнению, необходимость дальнейших исследований в этой области является очевидной, так как только через глубокое понимание взаимодействия всех компонентов транспортной супраструктуры с компонентами инфраструктуры можно достичь устойчивого развития логистической системы в условиях нестабильной среды и динамичного контекста ее функционирования.

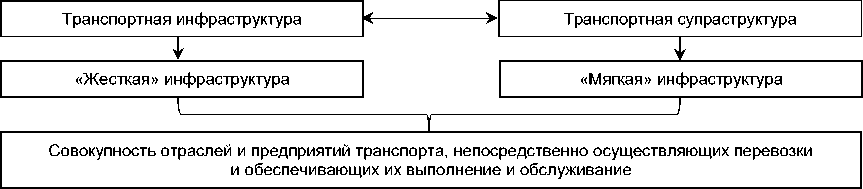

Сложность однозначной трактовки понятия транспортной супраструктуры также связана с тем, что одновременно в научной литературе получили распространение понятия «мягкой» и «жесткой» инфраструктуры – совокупности отраслей и предприятий транспорта как субъектов, выполняющих непосредственно перевозки и обеспечивающих их выполнение и обслуживание (рис. 1).

Рисунок 1 – Взаимосвязь транспортной инфраструктуры и транспортной супраструктуры1

Figure 1 – The Relationship between Transport Infrastructure and Transport Suprastructure

1 Составлено автором.

Транспортная инфраструктура имеет в своем составе так называемые «жесткие» элементы – объекты транспортной сети, инженерные сооружения, а также здания, обеспечивающие обслуживание подвижного состава. Транспортная супраструктура включает «мягкие» элементы, фактически не имеющие физического воплощения, но оказывающие регулятивное воздействие на транспортную систему.

Основное различие между объектами инфраструктуры и супраструктуры заключается, по мнению специалистов, в том, что «если “жесткая” инфраструктура видна и осязаема, то “мягкая” – состоит из нематериальных элементов, которые формируют экономические и социальные взаимодействия» (Медведев, 2024).

Однако понятие транспортной супраструктуры может и в некоторых случаях должно использоваться наряду с транспортной инфраструктурой. Это обусловлено тем, что «мягкая» и «жесткая» инфраструктуры не являются взаимоисключающими; они дополняют друг друга в содействии устойчивому развитию. Например, строительство новой автомагистрали («жесткая» инфраструктура) может повысить экономическую активность и облегчить торговлю. Однако без эффективных управленческих процедур, поддерживающих нормативные рамки и доступ к финансовым услугам («мягкая» инфраструктура), полный потенциал автомагистрали не может быть реализован. Следует сделать вывод о том, что для достижения целей по оптимизации социально-экономических показателей регионов (и стран) необходимо совместное развитие транспортной инфра- и супраструктуры.

По мнению ученых (Хамитов и др., 2024), в то время как «жесткая» инфраструктура представляет собой «надежный и безопасный инженерно-технический каркас», способный обеспечить деятельность транспорта на конкретной территории, то «мягкая» – является «информационным каркасом, обеспечивающий устойчивое развитие» транспорта, а также «стабильный информационный обмен между участниками транспортной системы», что работает на стабильность и высокую результативность взаимодействия участников транспортных процессов. Данный информационный каркас имеет определенную систему подходов и методов, норм и правил, требований и регламентов работы, облегчающую сложный процесс управления транспортом.

К. Бочарский полагает, что «когда классическая инфраструктура перестает работать, общество выстраивает свою супраструктуру – эффективную надстройку над официальными институ-тами»1. В качестве примера ученый приводит развитие краудфандинговых платформ, которые эволюционировали в условиях, когда бизнес отказывался инвестировать необходимый объем средств в высокорискованные проекты, не обеспечивающие прямых финансовых видов или конкретных сроков окупаемости. Таким образом, супраструктура как надстройка над традиционными институтами появляется везде, где они перестают в полной мере исполнять свою роль.

Управление транспортной супраструктурой получило особую актуальность с учетом активизации развития современных информационных и цифровых технологий, которые кардинальным образом трансформируют традиционные подходы к организации и функционированию транспортных систем.

В условиях активного применения технологий больших данных (Big Data), интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта концепция транспортной супраструктуры характеризует переход от статичного управления транспортными процессами к более динамичной и адаптивной модели.

О.А. Руднев и А.М. Суховский указывают на то, что «исследование инфраструктурной проблематики имеет довольно долгую историю, на различных этапах которой для обозначения соответствующей совокупности явлений использовались различные термины» (Руднев, Суховский, 2013). Также ученые полагают, что в последнее время намечается терминологический переход от «инфраструктуры» к «благам сетевого строения» (network utilities) в рамках естественного научного развития инфраструктурной теории. Действительно, происходящие изменения в транспортной отрасли приводят к необходимости выявления новых тенденций, методик и механизмов управления, соответствующих текущим реалиям и растущим ожиданиям потребителей к качеству оказываемых транспортных услуг.

На наш взгляд, необходимо уточнить классификацию элементов транспортной супраструктуры и систематизировать основные признаки этого научного понятия, чтобы на его основе сформировать единые подходы к управлению развитием транспортной системы страны.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование теоретических аспектов понятия транспортной супраструктуры свидетельствует о том, что данная научная категория представляет собой совокупность формальных норм и неформальных общественных ценностей, обычаев и принципов, регулирующих деятельность транспортной системы, и является своеобразной надстройкой транспортной инфраструктуры. Необходимость дальнейшего ее исследования обусловлена активным развитием цифровых, информационных и коммуникационных технологий, способных обеспечить более тесное взаимодействие участников логистических процессов. Традиционные, ригидные системы управления транспортом не могут в достаточной степени отвечать на вызовы внешней среды и происходящие изменения, что приводит к необходимости выработки новых, более современных подходов.