Сущность, структура и типология профессиональной импровизации педагога дополнительного образования

Автор: Суркова Наталья Александровна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Исследования молодых учёных

Статья в выпуске: 3 (48), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В статье актуализируется проблема формирования культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования: выявлены ее сущность и специфика применительно к деятельности данной категории педагогических работников, которая находится на пересечении сфер «человек - человек» и «человек - художественный образ». Актуальность данного исследования состоит в том, что культура профессиональной импровизации педагога дополнительного образования выступает одним из главных показателей сформированности его профессиональной культуры в целом, от которой зависит эффективность работы координируемого им объединения по интересам. Цель нашей статьи состоит в теоретическом обосновании структуры и содержания профессиональной импровизации педагога дополнительного образования и разработке ее типологии. Методология (материалы и методы). В ходе исследования мы использовали комплекс теоретических (анализ, синтез, индукция и дедукция) и эмпирических (интервью, работа с группой экспертов, прямое наблюдение, анализ рабочей задачи, метод репертуарных решеток) методов. Результаты. В статье описана структура профессиональной импровизации педагога дополнительного образования в рамках структуры сформированности организационной культуры педагога и структуры его профессиональной деятельности. Автором описаны критерии и показатели культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования по следующим компонентам - когнитивному, прогностическому, коммуникативно-организационному, креативно-образному и технолого-методическому. В статье приведена типология профессиональной импровизации педагога дополнительного образования, выстроенная на основе анализа проблемных ситуаций, возникающих в ходе образовательного процесса в объединении по интересам учреждения дополнительного образования. Автором предложен глоссарий, описывающий функциональные и содержательные особенности различных типов профессиональной импровизации педагога дополнительного образования. В статье намечены перспективы использования полученных результатов в ходе проектирования системы последипломного образования данной категории педагогических работников.

Профессиональная импровизация, педагогическая импровизация, дополнительное образование детей, педагог дополнительного образования, последипломное образование, дополнительное педагогическое образование

Короткий адрес: https://sciup.org/140290338

IDR: 140290338 | УДК: 371.12

Текст научной статьи Сущность, структура и типология профессиональной импровизации педагога дополнительного образования

Введение. Дополнительное образование – значимая часть системы образования, которая обеспечивает содержательный досуг обучающихся, всестороннее развитие их способностей, позитивную социализацию и раннюю допро-фессиональную ориентацию. Все эти факторы мотивируют родителей и законных представителей учащихся к вовлечению детей в эту систему. Однако мотивация самих учащихся к посещению занятий в учреждениях дополнительного образования не столь однозначна, как к обучению в общеобразовательных учреждениях. Общеобразовательные программы стандартизированы, предметные и метапредметные результаты их освоения подлежат оценке, проверяются в рамках государственной итоговой аттестации. Дополнительные общеобразовательные программы факультативны. Занятия по ним имеют добровольный характер, поэтому мотивация учащихся к их посещению во многом зависит от педагога дополнительного образования – его компетентности, опыта, мобильности, избранного им стиля педагогического общения, умения быстро и эффективно реагировать на неоднозначные ситуации, возникающие в рамках образовательного процесса. Культура профессиональной импровизации (именно об этой профессионально-личностной характеристике идет речь) начинает формироваться в рамках обучения по программам высшего профессионального образования, однако процесс ее формирования продолжается в течение всего периода профессиональной деятельности педагога дополнительного образования, т. е. в системе его последипломного образования. Поэтому, на наш взгляд, изучение профессиональной импровизации применительно к деятельности педагога дополнительного образования является актуальным .

Цель нашей статьи состоит в описании сущности, структуры и типологии профессиональной импровизации педагога дополнительного образования.

Обзор литературы. Проблема профессиональной импровизации активно обсуждается как в отечественных, так и зарубежных научных работах по различным отраслям знаний. В каждой сфере человеческой деятельности периодически возникает потребность импровизировать [ фр. improvisation < лат. improvisus непредвиденный, неожиданный, внезапный ] -1) создавать, сочинять в момент исполнения (стихотворения, мелодию и т. п.); 2) устраивать что-либо без предварительной подготовки 1 .

Научный интерес к понятию профессиональной импровизации связан, прежде всего, с типом изучаемых профессий по признаку различий их объектных систем2. Так, исследователи видов деятельности в сфере «человек – художественный образ» (С. А. Коновалова, А. Ю. Девина [1, с. 107], Т. Г. Яничева, С. В. Никитина [2, с. 19], М. Р. Черная, А. Г. Манукян, П. С. Евдокимов-Есенский [3, с. 173], О. А. Герасимова [4, с. 45], М. Х. Идельбаев [5, с. 9]) преимущественно рассматривают импровизацию в первом значении слова. В указанных работах речь идет о процессе одновременного создания и исполнения музыкальных произведений, актерских и хореографических этюдов, импровизации в режиссуре, литературе и публицистике. В то же время исследователи профессиональной деятельности в сфере «человек – человек» (например, С. А. Крохина в правоохранительной деятельности [6, с. 14], Н. А. Аминов в психологии [7, с. 27], Е. П. Турбина в педагогике [8, с. 272]) акцентируют внимание на втором значении, которое связано со способностью профессионала действовать спонтанно и эффективно в незнакомой, нестандартной ситуации, ситуации неопределенности и «творческого вызова». В связи многомерностью понятия «профессиональная импровизация педагога дополнитель- ного образования» основой для его исследования становятся труды о профессиональной импровизации в различных сферах человеческой деятельности, с которыми имеет точки соприкосновения работа педагога.

С теоретической точки зрения представляют интерес работы Дж. М. Родригез Хернандез, описывающие импровизацию как научную проблему в целом [ 9 ] , исследования М. С. Гузеева, Н. В. Увариной и А. А. Фасоли [ 10 ] , раскрывающие сущность и содержание педагогической импровизации, труды А. В. Качалова, дающие функциональную ее характеристику [ 11 ] .

В отечественной и зарубежной науке также достаточно широк спектр практикоориентированных исследований профессиональной импровизации. При этом ученые делают акцент как на специфике содержания импровизационной профессиональной деятельности (описание импровизации вокалиста Э. А. Куруленко и К. Г. Плаксиной [ 12 ] , концертмейстера - Н. В. Павловой [ 13 ] , актера -П. И. Козодаева и Е. К. Титовой [ 14 ] , переводчика - Т. А. Волковой [ 15 ] , сценариста -Т. В. Лисик [ 16 ] , следователя - С. А. Бондиной [ 17 ] ), так и на импровизации как основе для проектирования новых форматов обучения (например, описание потенциала применения «ситуаций-импровизаций» С. Н. Скарбич [ 18 ] , импровизации как «репетиции» профессиональной деятельности О. Бен-Хорин [ 19 ] ). В большинстве исследований импровизация рассматривается как разновидность индивидуальной профессиональной деятельности, однако, например, в работах М. Н. Эпштейна постулируется возможность коллективной импровизации (мы также считаем необходимым изучение подобного процесса и результата творческой педагогической деятельности) и раскрываются ее особенности [ 20 ] .

Однако при таком разнообразии исследований в науке в настоящее время фактически отсутствует опыт описания специфики профессиональной импровизации педагога дополнительного образования как специалиста, уникальность деятельности которого состоит в том, что она находится на стыке двух сфер (как правило, это сферы «человек – человек» и «человек – художественный образ»). В связи с этим, на наш взгляд, его профессиональную импровизацию целесообразно рассматривать одновременно как процесс и как результат синкретичной деятельности – педагогической и творческой одновременно. Ведь, например, руководитель хореографического объединения не только обучает детей мастерству танца, он является постановщиком номера; руководитель литературной студии не только передает учащимся знания по теории литературы, но и примером своей творческой литературной деятельности вдохновляет их на создание авторских произведений; руководитель театрального объединения нередко выходит на сцену вместе со своими подопечными и является не только их педагогом, но и режиссером и «коллегой по творческому цеху» и т. д. Поэтому в нашем исследовании мы сделали попытку применить именно комплексный подход к описанию структуры и содержания профессиональной импровизации педагога дополнительного образования и будем рассматривать ее как спонтанную профессиональную деятельность педагога дополнительного образования, направленную на решение неожиданно возникающих перед ним оперативных задач, не предусмотренных программами и планами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а также результат такой профессиональной деятельности.

Методология (материалы и методы). В ходе описания структуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования мы использовали технику репертуарных решеток , адаптировав опыт О. И. Ефремовой, применившей ее в психолого-педагогическом исследовании [ 21, с. 52-53 ] . Данная методика включает следующие этапы: 1) составление списка элементов; 2) анализ рабочих задач; 3) составление решетки и выделение конструктов; 4) группировка конструктов.

Составление списка элементов. На данном этапе педагогам дополнительного образования – участникам экспериментальной группы (35 руководителей кружков всех типов) было предложено 80 педагогических ситуаций со следующей инструкцией: «Ознакомьтесь с проблемными педагогическими ситуациями (ситуации были ранее сформулированы педагогами дополнительного образования независимо друг от друга в процессе выполнения практического задания в рамках обучения по дополни- тельной профессиональной программе). Выберите из них 20, которые описывают обстоятельства, которые не могут быть предусмотрены программой / планом занятия (воспитательного мероприятия)». Педагоги выбрали следующие педагогические ситуации (в нашей статье описана только суть ситуации; ситуации перечислены в порядке от наиболее обсуждаемых в группах к наименее обсуждаемым): 1) конфликтная ситуация между родителями учащегося и педагогом; 2) форс-мажорные ситуации технического характера в процессе дистанционного обучения; 3) неудача учащихся на творческом конкурсе; 4) неготовность учащихся работать в сформированных педагогом группах; 5) оскорбления в адрес педагога со стороны учащихся; 6) презентация учащимся на занятии (конкурсе) творческой работы, выполненной его родителями; 7) отсутствие у учащихся мотивации к посещению добровольных занятий / воспитательных мероприятий; 8) отсутствие со стороны родителей одобрения ребенку в связи с его творческой деятельностью; 9) отсутствие оптимальной дистанции между педагогом и учащимися; 10) нежелание учащихся участвовать в запланированных видах деятельности; 11) вовлечение педагога в конфликтную ситуацию с коллегами; 12) выполнение новых должностных обязанностей (руководство педагогической практикой); 13) списанная учащимся работа (выполненная по шаблону, без творческого подхода); 14) отсутствие организационных условий для выполнения плана занятия / воспитательного мероприятия; 15) неготовность учащихся к занятию; 16) проведение воспитательного мероприятия по знакомому детям сценарию; 17) разрешение конфликта между учащимися; 18) разный темп выполнения заданий учащимися; 19) неработоспособность учащихся на открытом занятии / воспитательном мероприятии; 20) проведение педагогом занятия вместо заболевшего коллеги.

После того, как выбрано 20 ситуаций, карточки с остальными откладываются в сторону.

Анализ рабочих задач. На следующем этапе педагогам было предложено найти как можно больше путей решения выбранных в ходе группового обсуждения педагогических ситуаций. Важно, что мы не разграничивали ситуации, связанные с процессом обучения и процессом воспитания, поскольку в системе дополнитель- ного образования они практически неразделимы. При анализе рабочих задач мы использовали методы сбора информации, описанные В. В. Хисматулиным, Н. В. Хисматулиной и С. А. Пугачевой применительно к разработке модели компетенций при отборе персонала – интервью по получению поведенческих примеров и анализ профессиональных функций [22, с. 170]. При обработке полученных данных мы пытались учесть различные факторы педагогического общения – специфику объединения по интересам; опыт педагога; возрастные особенности учащихся; стиль педагогического общения (пример анализа ситуации № 13 представлен в таблице 1).

Таблица 1

Анализ рабочих задач

|

\ ° \ О \ Ы R \ п О ® \ \ е с о 3 \ ^ \ О \ Со \ |

Тактика выхода из педагогической ситуации с учетом ‒ |

|||

|

специфики объединения по интересам |

опыта педагога |

возрастных особенностей учащихся |

стиля педагогического общения |

|

|

13 |

‒ день дублера в объединении естественно-научной направленности (дублером педагога выступает ребенок, списавший работу); ‒ индивидуальное обсуждение с ребенком подобных творческих работ в объединении художественно-эстетической направленности (оценка, поиск особенностей, предложения по усовершенствованию, развитию идеи) |

Квазиимпровизация по примеру действий самого педагога или его коллег в подобных обстоятельствах, сло жившихся ранее |

Интерактивная лекция об авторском праве для детей старшего школьного возраста |

Демократический стиль педагогического общения предполагает организацию коллектив ного обсуждения аналогичной ситуации (без указания на ребенка, списавшего работу) |

Таблица 2

Репертуарная решетка педагога дополнительного образования

|

Сходство |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

20 |

Отличие |

|

|

Сотрудничество заинтере сованных лиц |

* |

• |

• |

Привлечение третьих лиц |

|||||||||

|

Привлечение к поиску выхода из ситуации учащихся |

* |

• |

• |

Выбор альтернативного формата обучения |

|||||||||

|

Учет психологических особенностей группы детей |

• |

• |

* |

Индивидуальные методы воспитательного воздействия |

|||||||||

|

Юмор |

• |

• |

* |

Совместный анализ личного вклада учащегося в выполнение работы |

|||||||||

|

Личный пример педагога |

* |

• |

• |

Презентация творческой работы в других обстоятельствах |

|

Сходство |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

20 |

Отличие |

|

|

Создание ситуации успеха для учащихся |

• |

• |

* |

Совместная творческая деятельность учащихся и их родителей |

|||||||||

|

Геймификация образовательного процесса и педагогического общения как его компонента |

• |

• |

* |

Совместное составление свода правил общения между участниками образовательного процесса |

|||||||||

|

Самоорганизация учащихся |

• |

• |

* |

Содействие творческой импровизации учащихся |

Таблица 3

Структура профессиональной импровизации педагога дополнительного образования

|

№ п/п |

Компоненты культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования |

Критерии и показатели культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования |

|

1. |

Когнитивный компонент |

Педагог не только имеет глубокие знания по направлению реализуемой им дополнительной общеобразовательной программы, но и обладает высоким уровнем общей эрудиции, настолько широким кругозором, что способен оперативно реагировать на познавательные потребности учащихся, приводить разнообразные примеры, иллюстрации в ракурсе изучаемых тем, а также за их пределами |

|

2. |

Прогностический компонент |

Педагог проявляет гибкость в ходе проектирования образовательного процесса, привлекает учащихся к совместному планированию деятельности, конструированию творческих заданий непосредственно в ходе занятия, если в этом возникает потребность у кого-либо из участников образовательного процесса. Педагог, исходя из ситуации общения, сиюминутных действий учащихся, оперативно прогнозирует их дальнейшее поведение и корректирует в связи с этим план проведения занятия / воспитательного мероприятия |

|

3. |

Коммуникативноорганизационный компонент |

Педагог оперативно решает проблемы, возникающие в ходе образовательного процесса через компромисс, сотрудничество со всеми его субъектами; при необходимости меняет тактику достижения ожидаемых результатов (предметных, метапредметных, личностных). Педагог на должном уровне контролирует свою эмоциональную сферу, используя ее как адаптивный инструмент организации воспитательного процесса. Педагог применяет демократический стиль профессионального общения, на высоком уровне модерирует дискуссии с участием всех субъектов образовательного процесса, демонстрирует педагогическую эмпатию и чувство юмора |

|

4. |

Креативно-образный компонент |

Педагог выстраивает общение с учащимися на основе увлеченности совместной интеллектуально-творческой деятельностью, на высоком уровне владеет педагогикой удивления, провокативной педагогикой, педагогической эвристикой, профессиональным воображением, интуицией, приемами педагогического артистизма, хэппенинга и т. д. Педагог максимально использует потенциал профессиональной квазиимпровизации, педагогической анимации для вовлечения обучающихся в образовательный процесс, их позитивной социализации, мотивации к самосовершенствованию в избранной сфере творческой деятельности |

|

5. |

Технологометодический компонент |

Педагог проявляет мобильность в применении различных форм и методов обучения и воспитания; способен оперативно предлагать учащимся альтернативные форматы обучения, в наибольшей степени отвечающие изменяющимся условиям организации образовательного процесса, психологическим особенностям учащихся, их способностям и уровню знаний. Педагог способен спонтанно инициировать игровую или соревновательную деятельность |

|

№ п/п |

Компоненты культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования |

Критерии и показатели культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования |

|

как инструмент организации образовательного процесса в объединении по интересам. Педагог непрерывно работает над созданием индивидуальной и групповой ситуации успеха; подбирает адекватные ситуации педагогического общения способы морального поощрения учащихся; при необходимости прибегает к безоценочности их учебных действий |

Составление решетки и выделение конструктов. Для выделения конструктов мы последовательно сравнивали триады. Педагогам предлагались по три ситуации со следующей инструкцией: «Ознакомьтесь с педагогическими ситуациями и предложенными способами выхода из них. С этой точки зрения объясните, чем похожи ситуации и чем две из них отличаются от третьей». Методика реализовывалась с группой педагогов; в связи с этим было важно, чтобы педагоги в процессе обсуждения приходили к консенсусу. Принцип работы над выделением конструктов представлен в таблице 2 (в каждой строке выделена ситуация, которая отличается от двух других).

Группировка конструктов. Традиционно на следующем этапе обработки данных предполагается выделение полярных конструктов [21, с. 53]. Однако выделенные нами в процессе работы над нашей репертуарной решеткой конструкты преимущественно не могли быть определены как таковые, поскольку они в основном являлись взаимодополняющими. Результаты и их описание. В этой связи, группируя и описывая выделенные конструкты, мы опирались на структуру сформированности организационной культуры педагога, предложенную Ф. Н. Алипхано-вой и Р. Р. Алиевой [23, с. 16] (поскольку культура профессиональной импровизации педагога является частью профессиональной культуры педагога в целом) и структуру педагогической деятельности, спроектированную Н. В. Кузьминой [24] (поскольку импровизация является необходимой частью каждого элемента деятельности педагога, и в наибольшей степени это касается педагога дополнительного образования). Результаты нашей работы систематизированы в таблице 3.

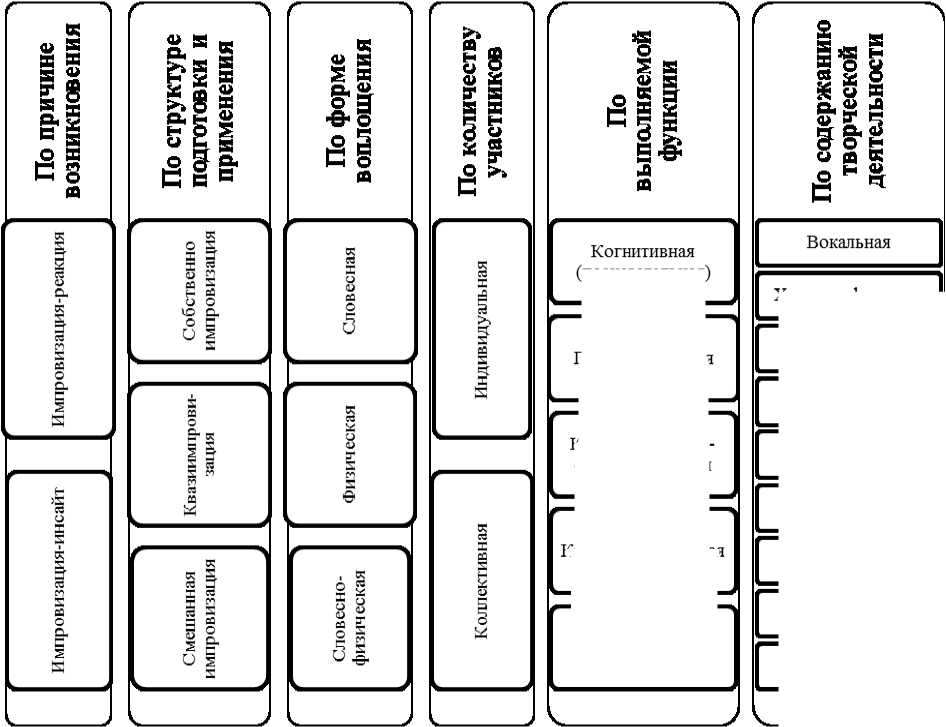

Перечисленные критерии и показатели культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования по каж- дому из ее компонентов, безусловно, не являются исчерпывающими, поскольку система дополнительного образования детей отличается разнообразием содержания и вариативностью форм реализации. Однако, на наш взгляд, выполненный анализ рабочих ситуаций и разработанная структура могут послужить основой для типологии профессиональной импровизации педагога дополнительного образования (в том числе квазиимпровизации [25] (рис. 1).

Обсуждение

Научная новизна предлагаемой структуры профессиональной импровизации связана с тем, что спонтанная деятельность педагога дополнительного образования рассматривается нами комплексно – одновременно в сферах «человек – человек» и «человек – художественный образ», что позволяет сделать акцент не только на сугубо педагогических аспектах его работы (когнитивном, прогностическом, коммуникативно-организационном, технолого-методическом), но и на творческой (креативно-образной) ее составляющей.

Теоретико-практическая значимость представленного исследования состоит в том, что его результаты являются основой для разработки модели формирования культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования в системе последипломного образования, выстаиваемой в ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования». Компоненты культуры профессиональной импровизации педагога дополнительного образования находят отражение в содержательной части дополнительных профессиональных программ для руководителей кружков всех типов, а также планов учебно-методических мероприятий межкурсового периода для данной категории работников. Так, на занятиях проходят «репетиции педагогической импровизации» (термин О. Бен-Хорин) [ 19 ] в рамках различных форматов обучения.

Хореографическая

Ораторская

Актёрская

Журналистская

Изобразительная

Переводческая

Декоративноприкладная

Музыкальноисполнительская

Рис. 1. Типология профессиональной импровизации педагога дополнительного образования

(познавательная)

Прогностическая

Коммуникативноорганизационная

Креативно-образная

Технологометодическая

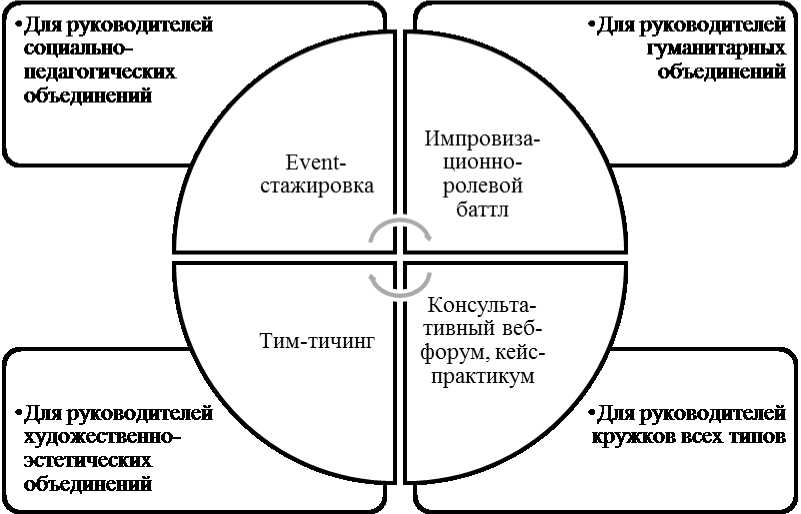

При определении педагогических условий «репетиции» учитывается принадлежность отрабатываемого вида деятельности по ее содержанию и выполняемой функции (рис. 2).

Институтом ведется непрерывная работа по расширению форматов обучения педагогов дополнительного образования по данному направлению. Так, моделируются условия для реализации импровизации-инсайта в ходе проведения конкурсов профессионального мастерства, а также в рамках мероприятий по диссе-минации передового педагогического опыта и коллективной импровизации, например на творческих фестивалях педагогических идей. Данные направления деятельности наиболее актуальны для подготовки педагогов к проведению дней открытых дверей в объединениях по интересам, открытых занятий / воспитательных мероприятий, отчетных концертов, защит званий «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив».

Руководителями и методистами учреждений дополнительного образования, которые являются координаторами внутрифирменного повышения квалификации сотрудников своих образовательных организаций, на постоянной основе проводится экспертная оценка внедряемых институтом педагогических условий репетиции профессиональной импровизации. В ходе экспертизы используются следующие методы: интервью, наблюдение за поведением педагогов в процессе профессионального общения, профессиональные тесты и др. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что работа по формированию культуры профессиональной импровизации педагогов дополнительного образования в системе последипломного образования повышает уровень надежности их профессиональной деятельности, способствует развитию их неосознанной компетентности и повышению их уровня сформированности профессиональной культуры в целом.

Рис. 2. Педагогические условия репетиции профессиональной импровизации

Заключение. Таким образом, импровизация педагога дополнительного образования – важный показатель его профессионализма и соответствия его личностно-профессиональных качеств избранной сфере деятельности. Будучи организатором факультативных видов деятельности обучающихся во внеурочное время, он должен удовлетворять не только социальный заказ системе дополнительного образования со стороны государства и общества, но и сиюминутный заказ со стороны учащихся на яркий содержательный досуг с учетом их потребностей, интересов, личностных качеств и т. д. В связи с этим профессиональная импровизация педагога дополнительного образования должна включать когнитивный, прогностический, технолого-методический, коммуникативно-организационный компоненты и креативнообразную составляющую, которая служит ключевым фактором успешности совместной творческой деятельности детско-взрослого сообщества, включенного в работу объединения по интересам (педагога, учащихся, их родителей (законных представителей), социальных партнеров и др.).

Представленная в данной статье типология профессиональной импровизации педагога дополнительного образования определяет педагогические условия ее формирования, изучение которых входит в перспективу наших дальнейших исследований по данной проблеме.

Список литературы Сущность, структура и типология профессиональной импровизации педагога дополнительного образования

- Коновалова, С. А. Музыкальная импровизация: от истоков к современности / С. А. Коновалова, А. Ю. Денвина. - Текст : непосредственный // Искусство и образование. - 2019. - № 5 (121). - С. 35-43.

- Яничева, Т. Г. Тренинг актерской импровизации как инструмент развития креативности у представителей возраста ранней зрелости / Т. Г. Яничева, С. В. Никитина. - Текст : непосредственный // Петербургский психологический журнал. - 2020. - № 33. - С. 61-74.

- Черная, М. Р. Профессионализм в обучении танцора хореографии и танцевальной импровизации / М. Р. Черная, А. Г. Манукян, П. С. Евдокимов-Есенский. - Текст : непосредственный // Научное мнение. - 2019. - № 1-2. -С. 49-55.

- Герасимова, О. А. Импровизация как средство формирования готовности к профессиональной деятельности режиссеров в вузе / О. А. Герасимова. - Текст : непосредственный // Фундаментальные исследования. -2006. - № 4. - С. 24.

- Идельбаев, М. Х. Профессиональное импровизаторское творчество в словесности тюркских авторов / М. Х. Идельбаев. - Текст : непосредственный // Вестник СевероВосточного федерального университета имени М. К. Аммосова: Серия «Эпосоведение». -2018. - № 2 (10). - С. 5-12.

- Крохина, С. А. Импровизация в деятельности педагогических работников образовательных организаций МВД России / С. А. Крохина. - Текст : непосредственный // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». -2018. - № 1.- С. 197-203.

- Аминов, Н. А. Драматическая импровизация как метод диагностики и развития педагогических способностей / Н. А. Аминов, И. И. Осадчева. - Текст : непосредственный // Способности и ментальные ресурсы человека в мире глобальных перемен / отв. ред. А. Л. Журавлёв, М. А. Холодная, П. А. Сабадош. - Москва : Институт психологии РАН, 2020. - С. 1647-1655.

- Турбина, Е. П. Теоретические аспекты внедрения педагогической импровизации в образовательный процесс обучения будущих учителей / Е. П. Турбина. - Текст : электронный // Мир науки. - 2017. - Т. 5, № 2. - URL: https://mir-nauki.com/PDF/25PDMN217.pdf (дата обращения: 08.08.2021).

- Rodríguez Hernández, J. M. et al. La Improvisación: reflexiones y prácticas en torno a un proceso de creación. Bogota, 2018. 76 p.

- Гузеев, М. С. Сущность и содержание педагогической импровизации / М. С. Гузеев, Н. В. Уварина, А. А. Фасоля. - Текст : непосредственный // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2019. - Т. 11, № 4 (46). - С. 10-19.

- Качалов, А. В. Функциональная характеристика педагогической импровизации в формировании творческой самостоятельности будущих учителей / А. В. Качалов. - Текст : электронный // Мир науки. Педагогика и психология. - 2017. - Т. 5, №. 2. - URL: http://mir-nauki.com/PDF/59PDlMN217.pdf (дата обращения: 08.08.2021).

- Куруленко, Э. А. Система формирования способностей студентов-вокалистов к джазовой импровизации / Э. А. Куруленко, К. Г. Плакси-на. - Текст : непосредственный // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. - 2018. - Т. 20, № 4 (61). -С.22-26.

- Павлова, Н. В. Методика концертмейстерской импровизации / Н. В. Павлова. -Текст : непосредственный // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. - 2017. -№ 2 (44). - С. 29-36.

- Козодаев, П. И. Педагогические условия формирования импровизационных навыков актера в любительском театре / П. И. Козодаев, Е. К. Титова. - Текст : непосредственный // Гаудеамус : психолого-педагогический журнал. - 2021. - Т. 20, № 1 (47). - С. 21-30.

- Волкова, Т. А. Методика обучения устному последовательному переводу: сценарии и импровизации / Т. А. Волкова. - Текст : непосредственный // Мосты : журнал переводчиков. - 2020. - № 3. - С. 52-63.

- Лисик, Т. В. Элементы импровизации при создании телевизионного сценария / Т. В. Лисик. - Текст : непосредственный // Общество. Наука. Инновации : сборник статей XVIII Всероссийской научно-практической конференции в 3 томах. - Т. 3. - Киров : Вятский государственный университет, 2018. -С.1403-1409.

- Бондина, С. А. Импровизация в деятельности следователя / С. А. Бондина. - Текст : непосредственный // Актуальные проблемы психологии правоохранительной деятельности: концепции, подходы, технологии : материалы международной научно-практической конференции / под ред. Ю. А. Шаранова, B. А. Шаповала. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. - C. 68-70.

- Скарбич, С. Н. Ситуации-импровизации как элемент профессиональной деятельности будущего учителя математики / С. Н. Скарбич. - Текст : непосредственный // Познание и деятельность: от прошлого к настоящему : материалы I Всероссийской междисциплинарной научной конференции / отв. ред. И. П. Геращенко. - Омск : Омский государственный педагогический университет, 2019. -С.307-311.

- Ben-Horin, О. Towards a professionali-zation of pedagogical improvisation in teacher education. Cogent Education, 2016. Vol. 3. Available at: https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X.2016.1248186 (accessed date: 08/08/2021).

- Эпштейн, М. Н. Творчество-через-общение. О коллективной импровизации / М. Н. Эпштейн. - Текст : непосредственный // Koinon. -2020. - Т. 1, № 1-2. - С. 34-39.

- Ефремова, О. И. Техника репертуарных решеток как метод углубления теоретической рефлексии в психолого-педагогическом исследовании / О. И. Ефремова. - Текст : непосредственный // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. - 2019. - № 1. -С.49-54.

- Хисматулин, В. В. Разработка модели компетенций при отборе персонала / B. В. Хисматулин, Н. В. Хисматулина, С. А. Пугачева // Modern Science. - 2021. - № 5-1. - C. 169-171.

- Алипханова, Ф. Н. Структура сформиро-ванности организационной культуры учителя / Ф. Н. Алипханова, Р. Р. Алиева. - Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. - 2019. - № 2 (75). -С. 15-17.

- Остапенко, А. А. Теория педагогической системы Н. В. Кузьминой: генезис и следствия / А. А. Остапенко. - Текст : непосредственный // Человек. Сообщество. Управление. - 2013. -№ 4. - С. 37-52.

- Суркова, Н. А. Понятие профессиональной квазиимпровизации в педагогике дополнительного образования / Н. А. Суркова. - Текст : непосредственный // Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы V Международной научной конференции / под общей ред. С. В. Беспаловой. - Донецк : ДонНУ, 2020. -С. 330-332.