Суверенитет России: проблемы и перспективы решения

Автор: Михневич А.В., Гаряева А.А., Кристя А.Э.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Юридические науки

Статья в выпуске: 3-2 (42), 2020 года.

Бесплатный доступ

Данная статья своей целью ставит изучение такого явления, как суверенитет России. Сущность суверенитета России закреплена в Конституции, однако, в современных условиях появились некоторые угрозы и проблемы независимости, требующие детального изучения. Актуальность темы исследования связана с тем, что необходимо изучить проблемы и регрессивные изменения суверенитета страны.

Конституция, кризис, национальный суверенитет, правовая система, угрозы независимости

Короткий адрес: https://sciup.org/170187447

IDR: 170187447 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10285

Текст научной статьи Суверенитет России: проблемы и перспективы решения

В современном мире страны, придерживающиеся принципов гуманизма и норм международного права, уже не обладают той же степенью независимости и самостоятельности, то есть их суверенитет находится под определенными ограничениями, обусловленными как внутренними, так и внешними факторами. Россия в данном вопросе не исключение, хотя наличие данных ограничений не избавляет страну от наличия проблем, способных составить угрозу ее суверенитету.

-

1. Суверенитет России, согласно Конституции: сущность национального суверенитета. Суверенитет - это главное свойство власти, которое определяет, насколько то или иное государство может самостоятельно управлять своими территориями и взаимодействовать с внешним миром. Смысл данного понятия сегодня значительно отличается от первоначального, сложившегося еще в период абсолютизма и этатизма, то есть в 16-17 веках. Сущность суверенитета тогда понималась как полная независимость и самостоятельность государственной власти внутри и вне, собственно, самого государства. Разумеется, такая трактовка значительно устарела к настоящему времени и используется только недемократическими режимами. Демократические страны, в свою очередь, считают суверенитет важным средством защиты своей независимости и их правомерных интересов, но в то же время

-

2. Суверенитет РФ и современность. Российская Конституция прямо касается суверенитета главным образом в ст. 3 и 4, которые провозглашают, во-первых, то, что ключевым носителем суверенитета в России является ее многонациональный народ, а во-вторых, что суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию [2]. Для начала необходимо определить, что суверенитет России также имеет ограничения, которые характерны для всех цивилизованных стран. Их условно можно разделить на внутренние и внешние. Первые, как следует из их названия, определяют основные принципы России как правового государства, в котором:

признают наложение на него определенных ограничений, обусловленных внутренними и внешними факторами и нормами [1]. В России признается исключительно народный суверенитет, то есть воля народа является в стране основой власти. Это выражается в регулярных и периодических выборах, избавленных от фальсификаций, в которых правом голоса обладает каждый дееспособный гражданин. Внутренний суверенитет страны основывается на праве государственной власти распоряжаться ее ресурсами, контролировать жизнь людей в пределах правовых норм. Кроме того, неотъемлемой частью суверенитета России являются также единство и неделимость территории страны, что задекларировано в ст. 4 Конституции РФ. Обладание суверенитетом предполагает верховенство власти государства на всей его территории. Само верховенство подразумевает отсутствие на территории РФ конкурирующих органов власти, которые бы принимали параллельно решения по одним и тем же вопросам. В свою очередь, решения существующих легитимных органов власти распространяются на всех граждан страны и ее социальные структуры. Для обеспечения исполнения принимаемых решений исключительно государственная власть обладает правом на применение в том числе средств к принуждению населения, что является реализацией государством так называемой мо- нополии на насилие, признаваемой во всем мире [4].

-

– единственный источник суверенитета – многонациональный народ (ст. 3 Конституции);

– высшей ценностью общества являются человек, его права и свободы, которые государственная власть обязуется защищать и, что самое главное, признавать (ст. 2). Кроме того, защита также должна предотвращать неправомерные действия представителей власти в отношении гражданина (ст. 44 и ст. 45);

– права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18);

– субъекты РФ сохраняют полноту власти и полномочий в тех вопросах, которые выходят за пределы ведения центральной власти страны и ее полномочий по вопросам совместного ведения с субъектами РФ (ст. 71-73, ч. 4-6, ст. 76). Возникновение противоречий между федеральными законами и нормативными правовыми актами субъектов РФ решается посредством конституционного и договорного распределения предметов ведения между Федерацией и ее субъектом;

– органы местного самоуправления могут самостоятельно решать вопросы, которые не находятся в компетенции органов государственной власти и обладают местным значением (ст. 12, 130-133).

-

3. Проблемы и угрозы государственному суверенитету: перспективы, решения. Суверенитет России на сегодняшний день достаточно неоспорим как во внутренних, так и во внешних вопросах. Страна способна проводить самостоятельную политику в межгосударственном поле, ориентируясь исключительно на собственные интересы. Однако все же существуют проблемы, которые уже сейчас составляют значительную угрозу для РФ. Они продолжают прогрессировать, набирая критическую массу, что впоследствии может привести к возникновению масштабных политических, социально-экономических кризисов, способных затронуть все слои населения страны. Первой рассматриваемой проблемой является демография России. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения страны на 2019 год едва превышала 146 млн. При этом подавляющая доля граждан РФ проживает в европейской части страны, составляющей порядка 20% от общей территории. На оставшиеся площади государства приходится лишь пятая часть от всего населения, что приводит к их слабой освоенности, выраженной неразвитой инфраструктурой, ослабленным экономических и политическим потенциалом. Основными факторами данной проблемы являются:

Помимо внутренних ограничений суверенитета, в России действуют и внешние, которые определяют, что страна является участником системы международного права и составляет часть мирового общества. Это означает, что:

– общепризнанные принципы и нормы международного права и международные соглашения, участником которых является Российская Федерация, составляют часть ее внутреннего права (ч. 4 ст. 15, ч. 2 ст. 67, ст. 69);

– права и свободы граждан России и каждого человека на ее территории гарантированы Конституцией, соответствующей общепризнанным нормам международного права (ч. 1 ст. 17);

– в соответствии с заключенными с участием РФ международными договорами, каждый обладает правом обращения в межгосударственные органы по защите прав человека, если внутригосударственные механизмы защиты исчерпаны (ч. 3 ст. 46). Под межгосударственным органом, прежде всего, подразумевается Европейский суд по правам человека. К сожалению, «… многие решения Европейского суда по правам человека очевидно политизированы, направлены не столько на защиту прописанных в конвенциях прав, свобод и интересов человека, сколько имеют больше направленность против политических усмотрений России, носят даже «предупредительно-воспитательный характер» [4; с. 167].

Россия является федеративным, правовым, социальным, светским и демократическим государством, в связи с чем, особенно важны верховенство Конституции и суверенитет по всей территории государства. Для этого требуется четкое разграничение предметов ведения субъектов и центральной власти (то есть между двумя конституционными уровнями государственной структуры). С этой целью в период 1999-2000 годов была проведена масштабная работа по изменению местных уставов субъектов РФ, которые могли в некоторых моментах расходиться с федеральными законами или Конституцией России. Особую роль в данном процессе до сих пор играет Конституционный Суд, одной из компетенций которого как раз и является определение того, насколько те или иные нормативные правовые акты соответствуют российской Конституции.

-

- крайне низкая продолжительность жизни трудоспособного населения, преимущественно мужчин (средняя продолжительность жизни - всего 53 года);

-

- высокий уровень смертности, вызванной широкой распространенностью алкоголизма и наркомании, косвенными последствиями которых являются в том числе и смертельные болезни;

-

- деградация системы здравоохранения по всей стране, кроме крупнейших политических и экономических центров, к которым относятся Москва и Санкт-Петербург;

-

- серьезная диспропорция экономического развития среди регионов, последст-

- вием которой является отток населения из некоторых субъектов РФ [6].

Второй проблемой, которую стоит выделить, является низкая конкурентоспособность национальной экономики России. Достаточно очевиден факт того, что российская экономическая модель ориентирована в большей степени на экстенсивную модель развития, при которой все шире эксплуатируются уже доступные средства извлечения прибыли, но при этом инвестиции в что-то новое практически не поступают. Российская экономика сегодня, как и полстолетия назад, зависит от продажи сырьевых ресурсов, рынок которых в последние годы обвалился, тем самым значительно ослабив и российскую экономику. Основными факторами данной проблемы являются:

-

- низкий инвестиционный поток в инфраструктуру, которая традиционно в России является объектом государственного субсидирования и при этом остается на очень плохом уровне;

-

- ориентирование крупнейших промышленных организаций на результат «здесь и сейчас», что подразумевает стремление извлечения максимальной прибыли сразу, без более долгосрочных планов;

-

- запущенность процесса модернизации технологий на предприятиях, недостаточность внимания к проблеме переподготовки персонала, что особенно актуально на фоне стремительного развития технических средств, предъявляющих все более высокие квалификационные требования к человеческим ресурсам;

-

- низкая инновационная активность (согласно статистике, ее проявляют всего 11% предприятий). Экстенсивный рост не предполагает активное внедрение новых технологий и инвестирование в научноисследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР), с чем согласны многие российские компании;

-

- отсутствие условий для реализации человеческого потенциала. Все наиболее квалифицированные кадры покидают Россию при первой возможности, ища более комфортные условия для себя и своей деятельности;

-

- отстающий уровень качества менеджмента на российских предприятиях, руководство которых пытается одновременно и следовать западноевропейским принципам управления персоналом, и искать «свой путь» в данном процессе [6].

Следующая проблема, составляющая в перспективе угрозу национальному суверенитету России, это, по сути, целый комплекс разных явлений, которые составляют несовершенство правовой системы РФ. Сегодня можно наблюдать тенденцию наращивания влияния вокруг исполнительной власти в России, что приводит к утрате независимости судами. Судебная власть - главный механизм защиты прав и свобод граждан, который не должен зависеть от иных государственных институтов. К сожалению, практика назначения судей и влияния органов исполнительной власти на окончание их полномочий привела к тому, что сегодня судейство крайне ограничено в своих возможностях. Последствия этого выражаются ростом коррупции повсеместно, утратой доверия со стороны населения к органам власти, и т.д. По сути, сегодня граждане России, столкнувшись с произволом, могут рассчитывать на помощь только в международных организациях по защите прав и свобод человека. Это подтверждается статистикой Европейского суда по правам человека, 20% обращений в который принадлежит россиянам. При этом Россия держит уверенное первое место и по числу проигранных дел собственным гражданам, которые уверенно увеличивают расходы государственного бюджета на компенсации.

Из предыдущей проблемы вытекает еще одна, являющаяся наиболее актуальной на данный момент: стремление российских властей обособить российское право от международного, отказавшись от верховенства второго над первым. Нужно понимать, что в современном мире, где интеграция и глобализация из чего-то необычного превратились в обыденность, следование нормам международного права является обязательным для любой страны, которая не желает выбывать из важнейших интернациональных цепочек, строящихся вокруг международных договоров и орга- низаций, выступающих гарантами заключенных между странами соглашений. Россия в 1993 году, приняв ныне действующую Конституцию, согласилась с приоритетностью международного права над национальным. Это означало и пока еще означает, что ни один российский закон не может противоречить нормам международного права, которые, в частности, декларируют человеческую жизнь как величайшую ценность, равноценность всех субъектов права и т.д. Безусловно, отказавшись от принципа главенства международного права, в России не будут отменены данные принципы, но возникнут иные угрозы национальному суверенитету:

-

1) согласно Конституции, многонациональный народ России является единственным носителем суверенитета страны (ст. 3). Отказ от норм международного права и возможный выход страны из ряда международных соглашений (в частности, Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод) повлечет одновременно то, что население России будет лишено одного из немногих механизмов, позволяющих защитить свои права в условиях несовершенства российской системы правосудия;

-

2) Россия, будучи субъектом международных отношений, является также и участником множества глобальных процессов. Как участник, страна может столкнуться с каким-либо конфликтом интересов в правовом поле. Оставшись без поддержки международных объединений, России будет значительно сложнее добиться справедливости в том или ином процессе.

Наконец, текущая государственная политика России в сфере международных отношений привела к некоторой изоляции страны, что чревато усилением давления на и без того страдающую российскую экономику, которая рискует столкнуться с рецессией в 2020 году. Российские власти все чаще стали отказываться от поисков компромисса, впоследствии сталкиваясь только с большими проблемами, нежели могли быть в случае достижения согласия с иностранными партнерами (яркий пример - сорвавшееся соглашение по сокра- щению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, что привело к существенному падению стоимости нефти и резкому падению акций многих крупнейших российских компаний на мировых фондовых биржах). В послед- ние годы данная тенденция только набрала обороты, пока что, принося только больше негативных последствий, нежели положительных.

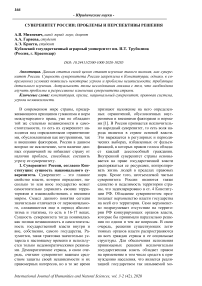

Рис. Схема проблем, составляющих угрозу национальному суверенитету

Решить каждую из представленных проблем невозможно в одночасье, все они требуют строго выверенных структурных реформ, на которые необходимо много времени и ресурсов. Социальноэкономические проблемы требуют пересмотра бюджетной политики государства, которая по-прежнему расходует на здравоохранение и образование слишком незначительную долю ВВП. Притом основная часть выделяемых средств направляется в крупные города России, оставляя некоторые субъекты Федерации в менее комфортных условиях [3]. Сущность федеративного устройства заключена как раз в том, чтобы центральная власть максимально эффективно распределяла общие средства, способствуя равному и положительному росту повсеместно, а не только в определенных своих субъектах. Несовершенство правовой системы России также требует глубоких реформ, которые должны быть направлены на избавление института судебной власти от зависимого положения относительно власти исполнительной. Председатели судов и суды выше- стоящих инстанций должны быть лишены права вмешательства в те или иные процессы, самих судей необходимо обеспечить соответствующим уровню их ответственности перед гражданами и законом материальным довольствием. В то же время России, возможно, стоит пересмотреть собственную политику относительно эволюции своего суверенитета. Прежде страна уже находилась вне системы международного права, это не дало ничего столь выгодного, ради чего стоило бы сейчас вновь повторить тот же путь. Наконец, ориентация на конфронтацию с соседними государствами также должна быть пересмотрена, поскольку она приносит российской экономике сугубо одни убытки, становясь все большей обузой для национальной безопасности и суверенитета государства.

Заключение. В статье удалось выделить несколько проблем, составляющих угрозу национальному суверенитету России, которые можно условно разделить на три группы: проблемы социальнополитического характера, к которым отно- сится нарастающий демографический кризис и отсутствие значимых экономических реформ; проблемы правовой системы России, которые составляют ее несовершенство, выраженное в том числе отсутствием по-настоящему независимого института судейства, и стремление обособить российское право от международного посредством отказа от приоритетности второго над первым; проблемы внешнеполитических отношений России, к которым отно- сится в частности нежелание российских властей искать компромиссы с иностранными партнерами, что выливается в регулярные проблемы для российской экономики, которая показывает низкий рост. Решение каждой из обозначенных проблем требует структурных изменений, игнорирование необходимости которых в будущем может поставить под вопрос текущий национальный суверенитет России и ее народа.

Список литературы Суверенитет России: проблемы и перспективы решения

- Алебастрова И.А. Государственный суверенитет: концепции и реальность // Lex Russica. - 2014. - 12. -.

- Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // КонсультантПлюс. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_LAW_28399/ (дата обращения: 25.02.2020)

- Лескин В.И. К вопросу о суверенитете в федеративном государстве // Конституционное и муниципальное право. - 2011. - С. 26-31.

- Михневич А.В., Гриценко А. Утерянная возможность гарантировать RESTITUTIO IN INTEGRUM или напоминание Совету Европы о суверенитете России? // Международный журнал экспериментального образования. - 2017. - № 3-2. - С. 165-169.

- Рзаев Н.И., Мальцева О.А. Суверенитет РФ в условиях современной интеграции // Актуальные проблемы права. - М.: Буки-Веди, 2017. - С. 13-16.

- Шукбаров Д.Т. Государственный суверенитет: современные угрозы // Скиф. - 2018. - № 6 (22). -.