Сузунский шлем

Автор: Ожередов Ю.И., Худяков Ю.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (29), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522580

IDR: 14522580 | УДК: 903.2

Текст статьи Сузунский шлем

Необходимым средством индивидуальной защиты воинов в эпоху средневековья у многих народов Северной и Центральной Азии были металлические шлемы. Кроме боевого назначения, они имели весьма важную знаковую функцию. Богато украшенные орнаментом, султаном или плюмажем из перьев и конских волос боевые наголовья служили отличительными символами, по которым выделялись военачальники и профессиональные воины – богатыри. Нередко такие шлемы изготавливались высококвалифицированными мастерами-оружейниками в городских ремесленных центрах Ирана, Средней Азии и Восточного Туркестана и вывозились далеко за пределы районов своего производства. Они служили предметами торговли, преподносились в качестве дипломатических подарков и захватывались как военные трофеи. Подобные шлемы очень высоко ценились правящей элитой в кочевом мире, поэтому довольно редко попадали в составе сопроводительного инвентаря в погребения средневековых номадов, даже в захоронения знати. В результате многолетних раскопок археологических памятников в разных районах Сибири и Дальнего Востока было обнаружено несколько таких находок [Худяков, 1980, с. 129; Медведев, 1981, с. 176–177; Артемьева, 1999]. Небольшое количество защитных боевых наголовий существенно ограничивает возможности их изучения и реконструкции.

На территории Западной Сибири найдено несколько шлемов. Первый был обнаружен в 1889 г. в г. Томске при копке погреба у подножия Воскресенской горы, на которой располагался Томский острог. По мнению В.М. Флоринского, он принадлежал русскому воину XVII в. [1898, с. 532]. Другой шлем содержался в “Шутовском кладе” с устья р. Амелии (позднее утерян) [Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990, с. 193]. В 1938 г. боевое наголовье было найдено у с. Старица [Ожередов, 1987, с. 116–119]. Еще один, сильно поврежденный коррозией, железный шлем сфероконической формы обнаружили в 1960-х гг. во время раскопок на могильнике Релка (средняя Обь) в насыпи одного из курганов. Л.А. Чиндина датировала его эпохой раннего средневековья и отнесла к релкинской культуре [1977, с. 32].

В то же время в музейных коллекциях разных городов России, Монголии и Китая имеется немало боевых наголовий, которые были обнаружены вне комплексов при случайных обстоятельствах, в т.ч. достаточно редкие по своей конструкции и внешнему оформлению, заслуживающие внимания со стороны археологов и оружиеведов. Среди боевых наголовий, хранящихся в Музее археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета, есть железный шлем, происходящий с территории лесостепной зоны Западной Сибири, изучение которого представляет несомненный научный интерес. В XIX в. сведения об этом шлеме были изучены В.М. Флоринским [Археологический музей…, 1888, с. 83–84; Примечания…, 1888, с. 164–166; Флоринский, 1898, с. 531–532].

Обстоятельства обнаружения сузунского шлема

Шлем был найден в конце XIX в. в Сузунском бору, в 25 верстах от Сузунского завода, в окрестностях оз. Осинина, на территории, входившей в тот период в состав Томской губ. Вскоре после обнаружения находку передали на хранение в музей Томского университета. Описание обстоятельств обнаружения шлема содержится в каталоге музейного собрания, изданного в 1888 г. В.М. Флоринским [Археологический музей…, 1888, с. 83–84; Примечания…, 1888, с. 164–166]. В копии донесения об этой находке, составленном сельским писарем Чапчинской вол. Бийского окр. Осиповым, сообщается: “Во время пожара, бывшего в 1875 году в Сузунском бору, при тушении огня, в 25 верстах от Сузунского завода, внутри бора, в 2-х верстах от озера Осинина, в числе наряда производили окопы от огня и сбивали землю (счищали хвойный горючий слой), где крестьянином села Чапчинского Яковом Бархатовым найдена железная каска, в земле, со цветами по ней червонного золота и изображением на ней птиц в виде орла. Во время розыска (т.е. при земляной пожарной работе) неопытным народом сзади оная изломана и пика сверху (каски) сломана”. Сельский писарь высказал также свои предположения по поводу этой находки: “А у озера Осинина, по рассказам народным, было старинное азиатское поселение, и эта каска, должно полагать, каких-то князей древних азиатских племен” [Примечания…, 1888, с. 165]. Найденный шлем около года хранился у Осипова, а в мае 1876 г. был передан вместе с донесением по инстанции волостному писарю Бочарову, затем Барнаульскому окружному исправнику, отдавшему находку главному инспектору училищ Западной Сибири, в канцелярии которого она находилась несколько лет. В музей Томского университета сузунский шлем поступил в 1884 г. [Там же]. Вскоре он был подробно описан В.М. Флоринским и опубликован в составленном им каталоге археологических находок данного музейного собрания под номером 1504: “Железный, во многих местах насквозь проржавевший шлем русского типа. Он имеет коническую форму, состоит из венца и околыша, 5 сант. ширины, на котором с одной стороны приделан небольшой полукруглый наклонный козырек (2 ½ сант. ширины), а с другой был такой же назатыльник, обломанный вместе с частью околыша. Самый конус, 16 сант. вышины, склепан из двух половинок, передней и задней. На месте склепок наложены продольные полоски, от околыша до навершья. Навершье состоит из маленького конуса, вверху которого оставлена круглая дырка. Клепки по навершью, полоскам, козырьку и околышу имеют круглые шишечки. По нижнему краю околыша, с той и другой стороны козырьков, посажены ушки или петельки, служившие для прикрепления наушек. Окружность шлема, снаружи по околышу, 69 сант., ширина внутри 21 сант. Весь этот шлем был покрыт золотом. Следы золота сохранились по околышу в виде широких разводов, по боковым полоскам, козырьку и навершью. На передней и задней половине шлема точно также сохранилось ясно изображение золотых птиц, похожих на орлов, по два с каждой стороны, с распущенными крыльями и широкими завитыми хвостами. Каждая пара птиц обращена головами друг к другу, а между ними вверху и внизу находятся круглые золотые фигуры в виде шара или короны (трудно разобрать)”. Автор каталога ошибочно указал, что этот “замечательный шлем был найден в 1876 году...” [Археологический музей…, 1888, с. 83–84]. Имеются некоторые ошибки и неточности в описании шлема, о которых будет сказано ниже.

В.М. Флоринский не только описал и ввел в научный оборот эту ценную находку, но и предложил одну из первых ее атрибуций. В отличие от Осипова, который высказал предположение о принадлежности боевого наголовья “князьям древних азиатских племен”, В.М. Флоринский решительно утверждал, что “шлем с золотыми орлами можно считать несомненно русским” [Примечания…, 1888, с. 164]. Он привел некоторые соображения на этот счет: «Когда в первый раз в России появились шлемы не известно; но они так сроднились с русскими былинами, что можно считать их старинным достоянием русского народа. К русскому представлению о шлеме почти всегда присоединялось понятие о блеске. В Слове о полку Игореве шеломы называются златыми и злачеными. В Сказании о Куликовской битве шлемы представляются на головах русских богатырей “аки утренняя заря”. Эпитет “золотой” всегда прибавляется к шлему в русских сказках.

Из древних русских шлемов в Московской Оружейной палате хранится шлем Ярослава Всеволодовича, найденный в 1818 году в лесу, в земле под кочкой, Владимирской губернии, близ реки Колокши, вместе с скипевшейся от ржавчины кольчугой, на том самом месте, где Ярослав был разбит Мстиславом Новгородским и, бежав с сражения, сбросил для облегчения с себя вооружение и княжескую одежду» [Там же, с. 164–165]. В.М. Флоринский считал, что шлем Ярослава Всеволодовича, датированный XIII в., по форме походит на боевое наголовье, найденное в Сузунском бору. Далее он писал: “…кроме типической русской формы, наш шлем замечателен по изображению золотых орлов. В русских древностях я не знаю экземпляра подобного рода, но во всяком случае эти изображения не могут быть признаны ни татарскими, ни монгольскими. По дорогой отделке этот шлем должен был принадлежать либо князю, либо богатырю. Интересно было бы разъяснить, когда и каким образом он мог попасть в Барнаульский округ, в Сузунский бор, было-ли это до завоевания Сибири или после завоевания” [Там же, с. 165].

В.М. Флоринский попытался датировать сузун-ское боевое наголовье по изображениям шлемов Ермака и его казаков на миниатюрах Кунгурской летописи. “В конце XVI века, при завоевании Сибири, русские казаки имели и кольчуги, и шлемы. Об этом можно судить по рисункам краткой Сибирской (Кунгурской) летописи, сочинение которой Миллер приписывает тобольскому дворянину Ремезову”. На одном рисунке изображен “труп Ермака, извлеченный из Иртыша, представлен в жалованной кольчуге с двуглавыми орлами на груди и в желобчатом шлеме с на-ушками. Во многих других местах сражающиеся казаки также нарисованы в шишаках либо в мисюрках с опускающимися сзади длинными сетками” [Там же]. Впрочем, В.М. Флоринский тут же пришел к заключению, что сузунский шлем “не мог принадлежать ни Ермаку, ни кому-либо из позднейших русских воевод, бывших в Сибири. Он носит на себе следы гораздо более глубокой древности. Изображенные на нем орлы нельзя принимать за русский или византийский государственный герб, ибо они одноглавые. Скорее можно видеть в них аналогию с теми римскими орлами, которые употреблялись как военное знамя; а эти последние имели связь с символическим изображением Юпитера. Очень может быть, что в том же значении религиозного символа (или воспоминания о нем) были помещены орлы и на нашем шлеме” [Там же, с. 166]. Исследователь усмотрел некоторую связь этих изображений с предметами западно-сибирского культового литья, среди которых ему были известны “идолы в форме птицы с распущенными крыльями”. “Хотя эти фигурки и не имеют прямого хронологического отношения к золоченому шлему, но тем не менее отдаленную связь между ними нельзя отрицать безусловно” [Там же]. В числе других аргументов в пользу русского происхождения сузунс-кого шлема В.М. Флоринский отметил его отличие от грузинских и персидских боевых наголовий, купол которых был цельнокованным. “Следует также обратить внимание, – писал он, – что наш шлем по размеру головы слишком велик, настоящий богатырский (окружность 69 сантиметров, ширина внутри 21 сантиметр). Принимая даже во внимание, что при внутренней подкладке вместимость его должна несколько уменьшиться, все-таки он по размеру соответствует очень большой голове”. О времени использования шлема, по его мнению, может свидетельствовать сохранность купола: “Проржавевшее насквозь толстое железо, лежавшее в песчаной и сухой почве Сузунского бора, может до некоторой степени служить доказательством очень долгого пребывания этой находки в земле” [Там же].

Отдавая должное научным изысканиям В.М. Флоринского, нельзя не отметить, что его выводы к настоящему времени основательно устарели и требуют пересмотра. На территории Евразии обнаружены другие боевые наголовья, которые имеют сходство с сузунским шлемом в конструкции и внешнем оформлении. Привлечение этих материалов для анализа будет способствовать более точной его атрибуции.

Описание сузунского шлема

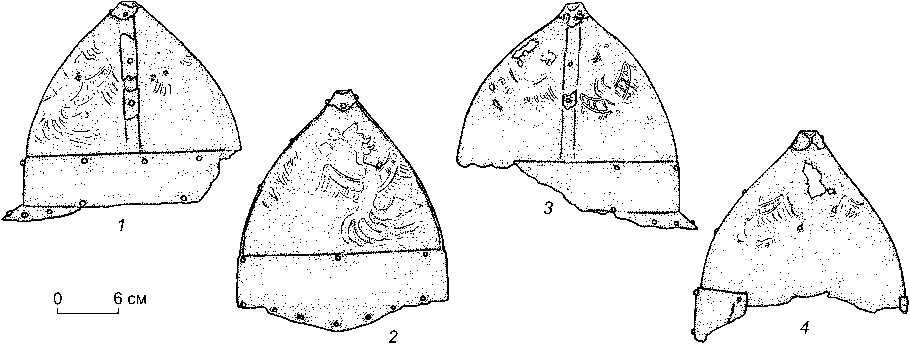

Несмотря на то что в каталоге археологических находок музея Томского университета сузунский шлем был довольно подробно охарактеризован, необходимо дать описание его современного состояния и уточнить некоторые детали конструкции и орнаментации с позиций оружиеведения. В соответствии с разработанной ранее одним из авторов этой статьи и неоднократно апробированной на материалах культур средневековых номадов Южной Сибири и Центральной Азии методикой формально-типологической классификации предметов вооружения данное защитное боевое наголовье может быть отнесено к классу железных, к отделу – с клепаной двухпластинчатой тульей, к группе – с овальной в сечении тульей, по форме купола – к типу сфероконических (рис. 1, 2). Купол состоит из двух пластин-секторов, передней и задней, соединенных между собой с помощью узких вертикальных накладных полос, каждая из которых приклепана двумя заклепками. От этих полос уцелели лишь небольшие фрагменты вокруг заклепок, однако можно проследить, что они имели прямоугольную форму. К нижнему краю купола приклепан широкий обруч, или околыш, с цельнокованным дугообразным приостренным козырьком спереди. Сзади обруч и нижний край купола обломаны (повреждены во время нахождения шлема в земле в Сузунском бору). Однако нет никаких оснований предполагать, как это сделал В.М. Флоринский, что у обруча имелся “назатыльник”, точно такой же, как и козырек [Археологический музей…, 1888, с. 83]. Вероятнее всего, обруч был одинаковым по всей окружности, за исключением передней части шлема, где находился козырек. Подобную конструкцию со сфероконическим куполом и выступающим спереди козырьком имели боевые наголовья центрально-азиатских кочевников в периоды развитого и позднего средневековья [Горелик, 1987, с. 192; Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 2001, с. 105]. Шлемы с “назатыльниками” в Северной и Центральной Азии в рассматриваемое время неизвестны. Заклепками, расположенными по верхнему краю обруча, он был приклепан к куполу. Заклепки, находящиеся вдоль нижнего края обруча, служили для крепления кольчужной бармицы. Судя по тому,

Рис. 1. Сузунский шлем.

1 – вид спереди; 2 – вид с левой стороны.

Рис. 2. Изображение сузунского шлема.

1 – вид с левой стороны; 2 – вид спереди; 3 – вид с правой стороны; 4 – вид сзади.

Рис. 3. Сузунский шлем. Изображение птицы.

что на козырьке тоже есть пять заклепок, она крепилась по всей окружности шлема. Подобные кольчужные бармицы с неширокой налобной полосой спереди и удлиненными лопастями сзади и с боковых сторон были у джунгарских и калмыцких шлемов [Бобров, Худяков, 2003, с. 142]. Однако заклепки на козырьке для них не характерны. Высказанное В.М. Флоринским предположение, что с обеих сторон от козырька находились “ушки или петельки, служившие для прикрепления наушек”, учитывая расположение заклепок по всей окружности обруча, маловероятно. В настоящее время подобных петель на шлеме нет. По-видимому, В.М. Флоринский принял за “ушки” изогнутые заклепки.

К верхней части купола четырьмя заклепками приклепано коническое навершие. Оно имеет небольшие полукруглые выступы в местах расположения закле- пок и сквозное отверстие наверху. Согласно донесению писаря Осипова, на навершии шлема находилась “пика”, неосторожно сломанная при обнаружении данного боевого наголовья в Сузунском бору [Примечания…, 1888, с. 165]. Судя по тому, что навершие имеет сверху сквозное отверстие, к нему крепилась не “пика” – цельнометаллическое приостренное окончание, а полая трубочка для султана или плюмажа.

Размеры шлема достаточно точно указаны в опубликованном каталоге [Археологический музей…, 1888, с. 83–84]: высота вместе с сохранившейся частью навершия 21 см, диаметр обруча 21–22 см. Вопреки мнению В.М. Флоринского о принадлежности сузунского шлема богатырю с большой головой, подобные размеры вовсе не яляются необычными для средневековых боевых наголовий, скорее их можно назвать типичными. У большей части хорошо сохранившихся в музейных собраниях России позднесредневековых шлемов центрально-азиатских номадов диаметр купола составляет от 20 до 22 см [Бобров, Худяков, 2003, с. 140–145]. При оценке размеров необходимо учитывать, что боевое наголовье надевалось поверх мягкого подшлемника, способного частично амортизировать удары противника.

Сузунский шлем основательно пострадал от коррозии за время нахождения в земле. На верхней части купола с передней и особенно задней стороны имеются несколько небольших и одно значительное отверстия с неровными краями; сильно повреждены накладные полосы. Правда, судить о времени пребывания шлема в земле по степени его коррозирован-ности, как это пытался сделать В.М. Флоринский, довольно трудно, поскольку сохранность железных вещей зависит от разных факторов, в т.ч. от качества металла и условий залегания предмета. Судя по тому, что от коррозии в наибольшей степени пострадала задняя сторона купола, шлем лежал в земле именно на этой стороне.

Особый интерес вызывает орнаментация на внешней поверхности купола сузунского шлема, и прежде всего изображения птиц, выполненные техникой золочения (рис. 3). В.М. Флоринский считал, что вся поверхность боевого наголовья была покрыта золотом. В настоящее время многие детали, просматривавшиеся во время изучения находки В.М. Флоринским в конце XIX в., слабозаметны. Однако есть основания полагать, что золочению подвергались только элементы орнаментации, а общий фон купола оставался непозолоченным для контраста, чтобы лучше были видны изображенные на нем фигуры. Подобным образом орнаментировались некоторые “парадные” шлемы высшей знати у номадов Центральной Азии в эпоху позднего средневековья [Там же, с. 142]. В настоящее время на куполе шлема просматриваются не полностью сохранившиеся четыре фигуры птиц.

Лучше других сохранилось изображение на передней части купола с левой стороны шлема. Птица показана в “геральдической позе”: крылья в виде двух дугообразно изогнутых овалов, разделенных на несколько секторов, и длинных перьев раскрыты в обе стороны в фас; голова с большим клювом, гребнем на темени и длинными перьями, спадающими на изогнутую шею, изображена в профиль. Узкое туловище птицы, продолжающее изгиб шеи, завершается хвостом из длинных, распушенных и изогнутых перьев. У фигуры на передней стороне купола справа отчетливо просматриваются только развернутые крылья, часть шеи и туловища. На задней половине шлема можно различить крылья, часть шеи и перьев хвоста, а также отдельные фрагменты позолоты (трудно определить, к какой части фигуры они относятся). Между головами птиц, изображенных на передней половине купола, имеется позолоченная округлая деталь, определить форму и назначение которой не представляется возможным. Не ясно, сохранилась ли она полностью или, что более вероятно, частично. Данная деталь была плохо различима еще в конце XIX в., когда шлем осматривал и описывал В.М. Флоринский.

Изображения птиц, которых В.М. Флоринский считал орлами, сочетают в себе орнаментальные элементы, характерные скорее для таких образов, как петух, павлин или мифологическое орнитоморфное существо – феникс. В пользу этого свидетельствуют гребень и длинные перья на голове, извилистое тело с распахнутыми крыльями и распушенный хвост. Для изображений орлов в средневековой торевтике и геральдике подобные детали не характерны, за исключением широко распахнутых крыльев.

Несмотря на недостаточно хорошую сохранность сузунского шлема, есть возможность анализа данной находки, а также реконструкции орнаментального сюжета на основе других боевых наголовий подобной конструкции и с похожими изображениями на куполе, обнаруженных на территории степного пояса Евразии.

Вопросы датировки и культурной принадлежности сузунского шлема

Несмотря на наличие довольно редких деталей в оформлении, сузунский шлем имеет аналоги среди хранящихся в музейных собраниях в разных странах Европы и Азии защитных боевых наголовий средневековых кочевников, что позволяет уточнить его дату и культурную принадлежность.

Необходимо отметить, что предложенные В.М. Флоринским параллели к настоящему времени, безусловно, устарели и их невозможно принять [Примечания…, 1888, с. 164–166]. Шлем из Лыкова,

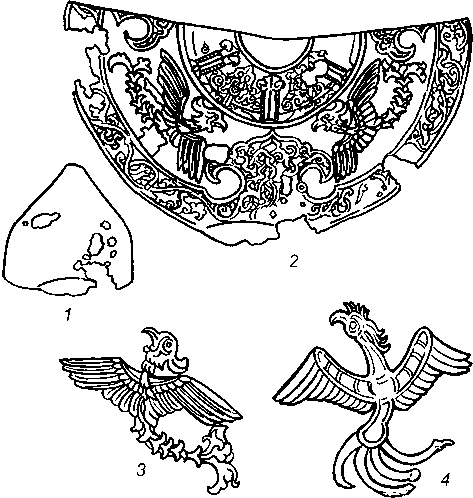

Рис. 4. Шлем из Венгерского национального музея в г. Будапеште ( 1 ), развертка орнамента на его передней стороне ( 2 ) и прорисовки изображений птиц на этом ( 3 ) и сузунском ( 4 ) шлемах.

принадлежность которого в течение XIX в. приписывалась некоторыми исследователями древнерусскому князю Ярославу Всеволодовичу, по своей конструкции и оформлению существенно отличается от сузун-ского [Кирпичников, 1971, с. 29–30]. Он имеет цель-нокованный купол с вырезами для глаз и наносником спереди, украшен накладными посеребренными пластинами с изображениями Вседержителя, святых Георгия, Василия, Федора и архангела Михаила, посвятительной надписью на кириллице, а также зооморфным и растительным орнаментом [Там же, с. 30]. Шлемы Ермака и воинов его отряда, изображенные на миниатюрах Кунгурской летописи, показаны довольно схематично, по ним сложно судить о конструкции этих защитных боевых наголовий. Самим В.М. Флоринским они были признаны недостаточным основанием для датировки сузунской находки, поскольку он относил ее к “гораздо более глубокой древности” [Примечания…, 1888, с. 165–166]. Столь же неубедительны ссылки этого исследователя на былинные характеристики древнерусских золоченых шлемов и сопоставление изображенных на сузунском шлеме птиц с “римскими орлами” или орнитозооморф-ными фигурками в культовом литье, характерном для культур раннего железного века и средневековья таежной зоны Западной Сибири. Подобные попытки поиска аналогов соответствовали уровню развития археологической науки в России в конце XIX в.

Для датировки сузунского шлема важное значение имеют его конструктивные особенности и характер орнаментации. Весьма существенны для определения времени и места его изготовления такие признаки, как двухчастный сфероконический купол, наличие накладных полос, широкого обруча с цельнокованным козырьком, конического навершия и кругового расположения заклепок для крепления кольчужной бармицы. Шлемы со сфероконической формой купола были на вооружении у воинов-кочевников в степном поясе Евразии в течение всего периода средних веков. Однако двухчастная модель купола из пластин-секторов и цельнокованная кунструкция наголовья получили распространение в эпохи развитого и позднего средневековья [Горелик, 1983, с. 260–261; 1987, с. 191; Бобров, Худяков, 2003. с. 141]. К этому же времени относится появление у кочевнических шлемов козырьков, которые М.В. Горелик считает характерной деталью монгольских защитных боевых наголовий [1987, с. 192], и околыша, или обруча, соединяющего пластины купола [Войтов, Худяков, 2004, с. 104]. Система крепления кольчужной бармицы с помощью заклепок по всей окружности обруча зафиксирована только у позднесредневековых калмыцких шлемов [Бобров, Худяков, 2003, с. 142]. В целом, по набору характерных конструктивных признаков, сфероконический шлем из Сузунского бора более всего схож с подобными боевыми наголовьями, применявшимися монгольскими воинами в середине – третьей четверти II тыс. н.э.

Орнаментация сузунского шлема отличается определенным своеобразием, сочетанием орнитоморф-ных и других изображений. Однако именно орнито-морфные элементы в составе орнамента этого боевого наголовья находят аналогии на “парадных”, богато украшенных шлемах, имевшихся на вооружении у воинов, служивших в армиях государств Чингизидов.

Близкие по стилю исполнения изображения птиц с острым клювом, загнутым гребнем, выгнутой шеей, узким туловищем и широко раскинутыми крыльями, длинным изогнутым многочастным хвостом, заканчивающимся цветочными лепестками, нанесены на поверхность тульи цельнокованного, богато орнаментированного шлема, хранящегося в Венгерском национальном музее в Будапеште (рис. 4, 1–3). Его происхождение исследователи связывают с Ираном или Закавказьем и относят к эпохе развитого средневековья. По мнению М.В. Горелика, этот шлем был изготовлен в Иране в период правления Иль-ханов, правителей из монгольской династии Хулагуидов, для знатного монгольского воина. Орнитоморфные изображения воспроизводят “китайских фениксов”. Этот образ получил широкое распространение в Иране в конце XIII в. [2003, с. 237–238]. Несмотря на некоторые отличия, основные детали изображения орнитоморфных персонажей на будапештском и сузунском шлемах весьма схожи (рис. 4, 3, 4). Судя по этим характерным элементам орнаментации, су-зунский шлем мог быть изготовлен по специальному заказу кого-либо из представителей монгольской знати иранскими мастерами-оружейниками в период монгольского владычества в Иране в XIII–XIV вв.

Маловероятно, что это “парадное” защитное боевое наголовье, представлявшее немалую ценность для своего владельца, могло попасть в Западную Сибирь в эпоху развитого средневековья, когда данная территория была далекой восточной окраиной Золотой Орды. Вероятно, золоченый шлем оказался в Сузунском бору в результате бурных событий, связанных с распадом Золотой Орды, борьбой за власть между Шейбанидами и Тайбугидами в Сибирском ханстве, когда военно-политические и культурные связи со Средней Азией были особенно сильны. Поэтому сузунскую находку можно отнести к эпохе позднего средневековья и к комплексу защитного вооружения знатного сибирского татарского воина или военачальника. Вряд ли такой ценный предмет был просто случайно потерян его владельцем. Видимо, шлем оказался в земле в результате гибели своего хозяина и был не замечен победителями, собиравшими трофеи на поле боя после его завершения. Спустя несколько столетий, в конце XIX в., он был случайно обнаружен крестьянами во время противопожарных работ в Сузунском бору. Благодаря усилиям нескольких людей, с должным вниманием отнесшихся к этой ценной находке, шлем был передан в Археологический музей Томского университета и сохранен для отечественной науки и культуры.

Заключение

Изучение сузунского шлема показывает, что подобные редкие находки, несмотря на случайный характер их обнаружения, можно атрибутировать и использовать в качестве полноценного источника по истории войн и военного искусства кочевых народов степного пояса Евразии. Привлечение их для реконструкции комплекса вооружения номадов, обитавших на территории Западной и Южной Сибири в эпоху позднего средневековья, имеет особое значение, поскольку археологические памятники этого времени практически не содержат защитных боевых наголовий и некоторых других видов оружия, т.к. из-за высокой ценности их не помещали в погребения умерших сородичей. В то же время в коллекциях многих музеев в разных городах России и соседних стран Центральной Азии хранится большое количество разнообразных предметов вооружения кочевых народов. Исследование этих ин- формативных источников позволит восполнить имеющиеся пробелы в военной истории средневековых номадов евразийских степей.