Светильники в погребальном обряде позднескифского населения Северо-Западного Крыма

Автор: Коршун К.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Крыма и Тамани

Статья в выпуске: 276, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается группа гончарных и лепных светильников из позднескифских погребений Северо-Западного Крыма. В указанном регионе традиция помещения светильников в могилы появляется во второй половине II в. до н. э. и бытует до первой половины I в. н. э. При анализе синхронных позднескифских погребений из Центрального и Юго-Западного Крыма выяснилось, что эта традиция не находит там широкого распространения. Близкие аналогии дают памятники Нижнего Днестра. Наличие схожих элементов в погребальном обряде и керамическом комплексе может свидетельствовать либо о тесных контактах населения данных регионов, либо о переселении части нижнеднестровских скифов на территорию Северо-Западного Крыма.

Античность, северо-западный крым, крымская скифия, погребальный обряд, светильники

Короткий адрес: https://sciup.org/143183818

IDR: 143183818 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.276.65-81

Текст научной статьи Светильники в погребальном обряде позднескифского населения Северо-Западного Крыма

Погребальный обряд поздних скифов Крыма давно привлекает внимание исследователей. Выявлены различные стороны обряда – конструкции погребальных сооружений, состав инвентаря и т. д. ( Дашевская , 1991. С. 23–40; Пуздровский , 2007. С. 15–77). Однако отдельные элементы обряда признаются привнесенными в результате влияния эллинской культуры. Это установка надгробных памятников, помещение в могилу сосудов определенных форм (амфор, мегарских чаш). Одной из форм керамики, которую связывают с греческими традициями, являются светильники.

В отечественной историографии закрепилось мнение о том, что традиция помещения светильников в погребения является элементом греческого погребального обряда ( Раевский , 1973. С. 112; Зубарь, Сорочан , 1984. С. 147–148; Масленников , 1990. С. 90–91; Пуздровский , 1999. С. 104; Синика , 2012. С. 268–269).

В этом контексте интересно рассмотреть целую группу лепных и гончарных светильников из позднескифских погребений Северо-Западного Крыма втор. пол. II в. до н. э. – перв. пол. I в. н. э.

На данный момент в позднескифских погребениях II в. до н. э. – I в. н. э. Северо-Западного Крыма обнаружено всего 42 светильника (34 лепных и 8 гончарных).

Самое большое количество комплексов, включающих светильники, дает Бе-ляусский некрополь 1.

Могила 2: 4 фрагментированных сапожковых2 светильника (рис. 1: 12‒15 ) ( Дашевская , 2014. С. 132. Табл. 23: 1‒4 ). Три из них находились у юго-западной стенки камеры и один – у юго-восточной. Воинская и лучковая подвязная фибула 1 серии варианта 1 датируются концом I в. до н. э. – I в. н. э. ( Михлин , 1980. Рис. 6: 3, 4 ; Кропотов , 2010. С. 61–62, 71–72). Два браслета с подвижно завязанными концами находят аналогии в некрополе Херсонеса и Неаполя Скифского в комплексах I в. н. э. ( Зубарь , 1982. С. 94. Рис. 61: 1‒7 ; Сымонович , 1983. С. 126. Табл. XXXVII: 5 ). Таким образом, светильники можно датировать рубежом I в. до н. э. – I в. н. э.

Могила 5: 2 сапожковых светильника3 (рис. 1: 16 , 15 ) расположены в разных частях камеры и, по всей видимости, были передвинуты вместе с костяками во время подзахоронений ( Дашевская , 2014. С. 137. Табл. 28: 4, 5 ). Судя по находкам фибул среднелатенской схемы I серии ( Михлин , 1980. С. 199; Кропотов , 2010. С. 44), комплекс можно отнести к перв. пол. I в. до н. э. Дату подкрепляет находка синей цилиндрической бусины с орнаментом ( Алексеева , 1978. Тип 341).

Могила 10: 1 сапожковый светильник (рис. 1: 18 ) и 1 ладьевидный ( Дашев-ская , 2014. С. 141. Табл. 32: 17, 19 ). Сапожковый светильник был найден при перемещенных костяках, а ладьевидный лежал у головы одного из погребенных. Железные подвязные фибулы и шарнирная фибула-брошь в виде цикады датируются перв. пол. I в. н. э. ( Михлин , 1980. С. 209). Первой пол. I в. н. э. датируется и краснолаковый кувшин с отогнутым венчиком и яйцевидным туловом на кольцевом поддоне. Типологически близкие кувшины широко распространены в позднескифских комплексах этого времени ( Сымонович , 1983. Табл. V: 3 ; Пуздровский , 2007. Рис. 167: 5, 7, 8 ; Шапцев , 2014. С. 220).

Могила 11: Фрагментированный сапожковый светильник с отбитой ручкой и носиком (рис. 1: 19 ) ( Дашевская , 2014. С. 121. Табл. 12: 9 ). Обнаружен в каменной забутовке входного колодца. По всей видимости, светильник относится к периоду существования более поздней, северной камеры. Склеп ограблен, но авторы, опираясь на датировки бус, относят его к I в. н. э.

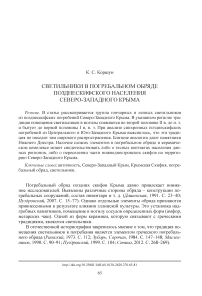

Рис. 1. Гончарные и лепные светильники. Гончарные светильники

1 – Керкинитида (по: Михлин, Бирюков , 1983); 2 – некрополь у пос. Заозерное (по: Яценко , 1978); 3–6 – некрополь Беляуса (по: Дашевская , 2014); лепные светильники: 7, 8 – некрополь Кара-Тобе (по: Внуков, Лагутин , 2001); 9–11 – некрополь у пос. Заозерное (по: Яценко , 1978); 12–20 – некрополь Беляуса (по: Дашевская , 2014)

Могила 14: 1 лепной сапожковый светильник (рис. 2: 1 ) ( Дашевская , 2014. С. 150. Табл. 41: 9 ). В результате ограбления кости были разбросаны по всей камере, в связи с чем определить положение светильника относительно погребенных не представляется возможным.

Могила 31: 1 гончарный открытый однорожковый (рис. 1: 3 ) и 1 лепной двухрожковый сапожковый светильники (рис. 1: 20 ) (Там же. С. 162. Табл. 53: 4 ). Найдены в юго-западной части камеры. Оба относятся к перемещенным костякам. К ним также относились фибулы среднелатенской схемы II серии 1 и 2 варианта, датируемые в пределах I в. до н. э. ( Михлин , 1980. С. 201; Кропотов , 2010. С. 50). Погребение, вероятно, стоит датировать ближе к сер. I в. до н. э.

Могила 38: 3 сапожковых светильника (один без ручки) (рис. 2: 2 – 4 ) ( Да-шевская , 2014. С. 169. Табл. 60: 3, 4, 6 ). Светильники относятся к группе из трех перемещенных костяков. Рядом с одним из них находился меч, датируемый I в. до н. э. ( Хазанов , 1971. С. 17. Тип 2), и воинская фибула втор. пол. I в. до н. э. ( Кропотов , 2010. С. 61). Вероятно, светильники можно отнести ко втор. пол. I в. до н. э.

Могила 40: 1 фрагментированный сапожковый светильник (отсутствует ручка) (рис. 2: 5 ) ( Дашевская , 2014. С. 182. Табл. 73: 8 ). Светильник располагался рядом с группой перемещенных костяков. Поблизости находилась фибула сред-нелатенской схемы I серии варианта 1, датируемая перв. пол. I в. до н. э. ( Михлин , 1980. С. 198. Рис. 2: 1 ; Кропотов , 2010. С. 44). Не противоречит этой дате и краснолаковая миска, аналоги которой широко распространены в комплексах перв. пол. I в. до н. э. ( Пуздровский , 2007. С. 80. Рис. 24: III, 1 ; 35: II, 12 ).

Могила 53: 2 целых сапожковых светильника (рис. 2: 7 , 8 ) ( Дашевская , 1991. С. 104. Табл. 48: 4 ; 2014. С. 190. Табл. 81: 3, 4 ). Светильники относились к последним погребенным. Рядом с ними находился веретенообразный флакон, характерный для погребений рубежа II–I вв. до н. э. ( Сымонович , 1983. С. 104. Табл. XIII: 1–3 ; Михлин, Бирюков , 1983. С. 39. Рис. 8: 15 ; Зайцев , 2003. Рис. 59: 5, 7 ; Пуздровский , 2007. С. 77. Рис. 22: II, 19, 21 ; 32: 10 ).

Могила 61: 1 гончарный светильник (рис. 1: 4 ) ( Дашевская , 2014. С. 194. Табл. 85: 4 ). Находился в изголовье. Судя по наконечнику ножен ( Зайцев, Мордвинцева , 2003. С. 149), мегарской чаше, веретенообразному флакону и фибуле среднелатенской схемы I серии 1 варианта ( Кропотов , 2010. С. 44), погребение можно отнести к концу II в. до н. э.

Могила 64: 1 целый сапожковый светильник (рис. 2: 6 ) ( Дашевская , 2014. С. 198. Табл. 89: 6 ). Находился у западной стенки склепа (в головах погребенных). В погребении была фибула среднелатенской схемы I серии, датируемая рубежом II–I вв. до н. э. ( Михлин , 1980. Рис. 2: 4 ; Кропотов , 2010. С. 44). Этим же временем датируется наконечник ножен ( Зайцев, Мордвинцева , 2003. С. 149).

Могила 71: 1 целый сапожковый светильник (рис. 2: 10 ) ( Дашевская , 2014. С. 201. Табл. 92: 4 ). Судя по плану, он находился в западной части камеры, возле перемещенных костяков, дата инвентаря которых по редкой мегарской чаше определяется последней четвертью II в. до н. э. ( Диатроптов , 2012. С. 95. Рис. 4). При последующем захоронении была обнаружена фибула среднелатен-ской схемы II серии 2 варианта, которая датируется втор. пол. I в. до н. э. ( Михлин , 1980. Рис. 4: 4 ; Кропотов , 2010. С. 51). Зеркало из погребения датируется

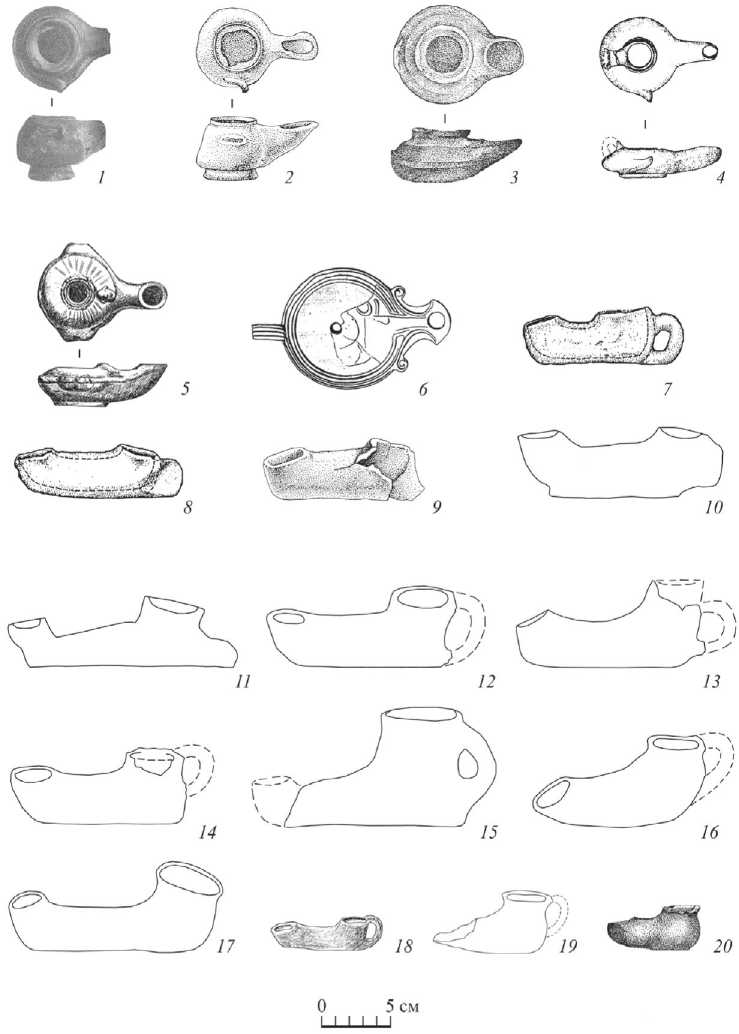

Рис. 2. Лепные светильники

1‒14 – некрополь Беляуса (по: Дашевская , 2014); 15 – некрополь Кульчука

I в. до н. э. ( Сымонович , 1983. Табл. XXXVII: 11 ). Вероятно, светильник можно отнести к перв. пол. I в. до н. э.

Могила 77: 1 фрагментированный (без ручки) сапожковый светильник (рис. 2: 11 ) ( Дашевская , 2014. С. 204. Табл. 95: 7 ). Относился к скоплению костей, лежащих у восточной и юго-восточной частей камеры. Также там находился несомкнутый браслет с заходящими концами, который находит аналогии во многих позднескифских погребениях ( Сымонович , 1983. С. 95. Табл. XXXII; Дашев ская , 1991. С. 39). Подобные браслеты встречаются в комплексах II–I вв. до н. э. ( Труфанов , Зайцев , 2022. С. 172. Рис. 3: 7 ). В более ранних погребениях обнаружена краснолаковая мисочка, характерная для перв. пол. I в. до н. э. ( Пуздровский , 2007. С. 80. Рис. 24: III, 1 ; Рис. 35: II, 12 ). В более поздних – фибула среднелатенской схемы II серии 2 варианта, которая датируется втор. пол. I в. до н. э. ( Михлин , 1980. Рис. 4: 4 ; Кропотов , 2010. С. 51). Таким образом, светильник можно отнести к перв. пол. I в. до н. э.

Могила 90: 1 целый сапожковый светильник (рис. 2: 9 ) ( Дашевская , Михлин , 1983. С. 136–139; Дашевская , 2014. С. 212. Табл. 103: 5 ). Светильник находился у головы первого погребенного. На его груди – фибула среднелатенской схемы I серии 1 варианта, датируемая рубежом II–I вв. до н. э. ( Михлин , 1980. С. 190. Рис. 2: 6 ; Дашевская, Михлин , 1983. Рис. 5: 13 ; Кропотов , 2010. С. 44). Этой дате не противоречит мегарская чаша, активное использование которых в позднескифских погребениях попадает на рубеж II– I вв. до н. э. ( Зайцев, Мордвинцева , 2003. С. 147. Рис. 12: 45 ; Пуздровский , 2007. С. 79). Светильник, видимо, можно отнести к тому же времени.

Могила 113 (детская): 1 фрагментированный (без ручки) сапожковый светильник (рис. 2: 13 ) ( Дашевская , 2014. С. 219. Табл. 110: 15 ). Обнаружен у ног последнего погребенного. Бронзовые серьги из погребения находят аналогии в комплексах I–II вв. н. э. ( Высотская , 1994. С. 107; Ланцов и др. , 2015. С. 179. Рис. 28: 8, 9 ). К перв. пол. I в. н. э. относится бронзовая воинская фибула из погребения ( Михлин , 1980. С. 203. Рис. 6: 8 ; Кропотов , 2010. С. 63). Таким образом, светильник можно датировать перв. пол. I в. н. э.

Могила 117: 1 целый сапожковый светильник (рис. 2: 12 ) ( Дашевская, Михлин , 1983. С. 132. Рис. 2: 2 ; Дашевская , 2014. С. 224. Табл. 115: 2 ). Находился в изголовье одного из погребенных (у восточной стенки склепа). В последующем погребении обнаружена лучковая фибула II серии 1 варианта ( Кропотов , 2010. С. 130–131), датируемая кон. I в. до н. э. Светильник, видимо, можно отнести ко втор. пол. I в. до н. э.

Могила 141: 1 целый сапожковый светильник (рис. 2: 14 ) ( Дашевская , 2014. С. 235. Табл. 126: 5 ). Светильник находился у головы последнего погребенного. Перстень с круглой вставкой из более ранних погребений находит широкие аналогии в комплексах I в. до н. э. – I в. н. э. ( Труфанов , 2022. С. 126). Браслеты с подвижно завязанными концами чаще всего относят к I в. н. э. ( Зубарь , 1982. С. 94). Не противоречит этой дате обнаружение в одном из последних погребений лучковой подвязной фибулы I серии 1 варианта, бытование которых распространяется на перв. пол. I в. н. э. ( Кропотов , 2010. С. 72).

Могила 170: 1 целый гончарный светильник с рельефным изображением маски Силена (рис. 1: 5) (Дашевская, 2014. С. 248. Табл. 170: 2). Чернолаковая двуручная миска датируется втор. пол. II – нач. I в. до н. э. (Rotroff, 1997. P. 285. Fig. 23: 402‒404). Браслеты с окончанием в виде змеиных головок без орнамента датируются рубежом II–I вв. до н. э. (Труфанов, 2001. Тип 1А).

Каменный склеп 4: 1 фрагментированный краснолаковый светильник (рис. 1: 6 ) ( Дашевская , 2014. С. 276. Табл. 167: 7 ). Склеп ограблен, в связи с чем определить первоначальное положение светильника невозможно. Он датируется перв. пол. I в. н. э. (Там же. С. 79).

На некрополе у пос. Заозерное 4 на данный момент всего известно 8 светиль-ников5.

Курган 16. Склеп 1: 2 лепных сапожковых светильника со сплошной ручкой. Склеп был неоднократно ограблен. Погребение, вероятно, датируется рубежом эр ( Попова , 2012. С. 62; 2023. С. 378).

Курган 22/24: 2 лепных сапожковых светильника6 (рис. 1: 10, 11 ).

Курган 31а: 1 лепной сапожковый светильник. Склеп ограблен. В насыпи находилась бронзовая воинская фибула с коротким приемником, датируемая кон. I в. до н. э. – перв. пол. I в. н. э. ( Кропотов , 2010. С. 61–62). Вероятно, светильник можно датировать рубежом эр.

Курган 38: 1 гончарный светильник (рис. 1: 2 ) и 1 лепной сапожковый светильник (рис. 1: 9 ) ( Яценко , 1978. С. 66. Рис. 6: д, ж ). Гончарный светильник относился к самым ранним захоронениям. По материалам Афинской Агоры светильник датируется втор. четв. II – перв. четв. I в. до н. э. ( Howland , 1958. Pl. 45: 512 ; Rotroff , 1997. P. 504). Лепной светильник относится к IV «слою» зачистки костяков. Он находился среди сдвинутых костяков, в связи с чем определить его первоначальное расположение не представляется возможным. Железные черешковые трехлопастные стрелы из этого слоя имеют широкую датировку II в. до н. э. – I в. н. э. ( Зайцев, Мордвинцева , 2003. С. 149). У предшествующего погребенного находилась лучковая подвязная фибула I серии 1 варианта, датируемая втор. пол. I в. до н. э. – перв. пол. I в. н. э. ( Кропотов , 2010. С. 72). Вероятно, светильник можно отнести к последней четверти I в. до н. э.

Каменоломня 1985. Склеп 2: 1 лепной сапожковый светильник ( Попова , 2012. С. 62) находился в заполнении склепа. Судя по браслету с подвязными концами, ведерковидной подвеске и трем железным черешковым трехлопастным стрелам, погребение можно отнести к рубежу эр ( Зубарь , 1982. С. 94; Зайцев , 2003. С. 33; Лагутин , 1999, С. 203).

Среди погребальных комплексов Керкинитиды известен один целый однорожковый гончарный светильник, обнаруженный в каменном склепе с уступчатым перекрытием (рис. 1: 1) (Михлин, Бирюков, 1983. Рис 7: 7, 8). Полностью аналогичен светильнику из кургана 38 некрополя у пос. Заозерное (Яценко, 1978. С. 66. Рис. 6: д; Howland, 1958. Pl. 45: 512). Находился у надголовного камня. Судя по наличию веретенообразного флакона и фибулы среднелатенской схемы I серии 1 варианта (Пуздровский, 2007. С. 77. Рис. 22: II, 19, 21; Кропотов, 2010. С. 44), комплекс датируется рубежом II–I вв. до н. э.

Несколько аналогичных светильников были обнаружены на территории Кульчукского некрополя 7.

Могила 3: гончарный сероглиняный светильник8 ( Голенцов , 1991. С. 21) лежал у головы погребенного IV. Судя по наличию фибулы среднелатенской схемы II серии 2 варианта, погребение датируется втор. пол. I в. до н. э. ( Кропотов , 2010. С. 50).

Склеп 1/2015: лепной сапожковый светильник (рис. 2: 15 ). Находился справа от входной ямы на высоте 0,7 м, в специально устроенной нише в стенке грунтового склепа ( Власов и др ., 2016. С. 111–112). Комплекс датируется нач. I в. н. э. ( Кропотов и др. , 2017. С. 91; Кропотов , 2021. С. 261).

На Кара-Тобинском некрополе 2 лепных сапожковых светильника были обнаружены в погр. 9 (рис. 1: 7, 8 ) ( Внуков, Лагутин , 2001. С. 102. Рис. 4: 127, 234 ). На одном из них ручка плоская, а на втором петлевидная. Отмечаются следы нагара вокруг фитильного отверстия. Авторы раскопок относят светильники к нижнему уровню погребенных (самому раннему) и датируют нач. I в. н. э. (Там же. С. 119).

На курганном некрополе Калос Лимена пока известен 1 гончарный светильник в кург. 14 ( Кутайсов , 2011. Рис. 75: 4 ). Относился к сдвинутым костякам. Судя по фрагментам мегарских чаш и канфаровидной чаше, ранние погребения можно отнести к рубежу II–I вв. до н. э. ( Пуздровский , 2007. С. 79; Кутайсов , 2011. С. 24). Вероятно, к этому времени относится и светильник.

Обращает на себя внимание тот факт, что все светильники находились исключительно в склепах (каменных и грунтовых). В тех случаях, где возможно определить их изначальное положение, они, в основном, находились у головы или у ног погребенного. В ряде случаев определить положение светильников невозможно в связи с тем, что костяки перемещались к стенке склепа. Сам обряд помещения светильника появляется с кон. II в. до н. э. и фиксируется вплоть до перв. пол. I в. н. э.

Хронологически они распределяются следующим образом: рубеж II–I вв. до н. э. – 8 светильников; перв. пол. I в. до н. э. – 5 светильников; втор. пол. I в. до н. э. – 8 светильников; рубеж эр – 7 светильников; перв. пол. I в. н. э. – 9 светильников. В четырех случаях дату невозможно определить из-за разграбления склепа или отсутствия данных о комплексе.

Примечательно, что, в отличие от Северо-Западного Крыма, светильники в позднескифских погребениях Центрального и Юго-Западного Крыма встречаются в единичных случаях и считаются нетипичными для позднескифского погребального обряда ( Гущина, Журавлев , 2016. С. 61).

В Центральном Крыму один лепной светильник находился в мавзолее Неаполя ( Zaitsev , 2002b. Fig. 3: 3, 4 ; Зайцев , 2003. Рис. 90: 5 ) Один лепной светильник был обнаружен в склепе 1979 г. Битакского некрополя ( Колтухов, Пуздров-ский , 1983. С. 130–131. Рис. 2; Пуздровский , 2007. С. 305. Рис. 32: 2 ).

Особняком стоят материалы Усть-Альминского некрополя. В погребениях II в. до н. э. – I в. н. э. известно два светильника. Один фрагментированный сапожковый светильник был найден в засыпи входной ямы склепа 978, датируемого втор. третью I в. до н. э. ( Пуздровский, Труфанов , 2016. С. 146. Рис. 28: 11 ). Еще один целый сапожковый светильник был обнаружен в склепе 1191, время бытования которого определяется авторами раскопок как втор. пол. / кон. II в. – I в. до н. э. ( Труфанов, Зайцев , 2022. С. 170. Рис. 2: 17 ). Обычай помещения светильников в погребениях на Усть-Альминском некрополе появляется гораздо позже, на рубеже I–II вв. н. э. ( Zaitsev , 2002a. P. 41–42; Пуздровский , 2007. Рис. 139; 188; 189; 190).

Данный обряд находит аналогии в греческих некрополях Боспора. Единичные погребения со светильниками появляются на некрополе в урочище «Стоячий камень» и в некрополе Тузлы уже в III в. до н. э. ( Масленников , 1995. С. 80. Рис. 4: 7 ; Сорокина , 1957. С. 34. Рис. 17: 5 ). В период II–I вв. до н. э. их количество возрастает ( Масленников , 1978. С. 85–86). Погребения II–I вв. до н. э. со светильниками фиксируются на некрополях Новоотрадное ( Арсеньева , 1970. С. 94–95. Рис. 5: 1–3 ; Корпусова , 1983. С. 28), Золотое Восточное ( Дирин , 1896. С. 126–128) и Тирамбы ( Коровина , 1987. С. 37–38, 50. Рис. 24; 30).

Особенно широко традиция помещения светильников в погребения была распространена на некрополе Золотое, где они находились в большинстве могил II в. до н. э. – I в. н. э. ( Корпусова , 1983. С. 28; 46–49. Рис. 13).

Такое соотношение наталкивает на мысль о боспорском влиянии на культуру и погребальный обряд крымских скифов, однако очевидно явное противоречие. До конца II в. до н. э. этот обычай не получает широкого распространения ( Сударев , 2005. С. 197). Обряд помещения светильников в погребения на территории Боспора распространяется одновременно с расселением их в Северо-Западном Крыму, а не предшествует ему. Это заставляет искать истоки традиции в других регионах.

Вероятно, таким регионом может быть Северо-Западное Причерноморье. В некрополе Ольвии восемь погребений со светильниками датируются классическим периодом, однако в эллинистический период традиция помещения гончарных светильников в погребения более широко известна. В 21 ольвийской могиле кон. IV – I в. до н. э. было найдено 27 светильников ( Папанова , 2006. С. 214). В грунтовых склепах Ольвийского некрополя светильники находились в специальных нишах, вырезанных прямо в стенке склепа ( Парович-Пешикан , 1974. С. 111). Подобный прием в Северо-Западном Крыму нам известен в склепе 1/2015 Кульчукского некрополя ( Власов и др ., 2016. С. 111–112).

Однако, несмотря на то, что некоторыми исследователями предполагались экономические связи между Ольвией и Северо-Западным Крымом ( Высотская , 1978. С. 93; Голенко, Щеглов , 1971. С. 46), археологически они не прослежи-ваются9. Основным аргументом исследователей были находки двух тетрадрахм (афинской и фасосской), каналом поступления которых могла быть Ольвия. Однако С. Б. Ланцов предполагает их длительное использование и связывает их появление с проникновением в регион понтийских войск ( Ланцов , 2022. С. 146).

Кроме того, расцвет политических и экономических взаимоотношений Крымской Скифии и Ольвии, по мнению Ю. Г. Виноградова, следует относить к промежутку между 140 и 113 гг. до н. э. ( Виноградов , 1989. С. 248–251). Традиция помещения светильников в погребения Северо-Западного Крыма появляется на рубеже II–I вв. до н. э., т. е. ко времени, когда связи Крымской Скифии и Ольвии уже были нарушены кампанией Митридата VI Евпатора. В связи с вышеперечисленным, появление светильников под влиянием погребальных традиций греческого населения Нижнего Побужья нам кажется маловероятным.

Самые близкие аналогии мы находим в скифских курганах Нижнего Под-нестровья, где обряд помещения в катакомбы светильников был крайне распространен. В шести подкурганных катакомбах Тираспольщины, у сел Парка-ны, Терновка и Чобручи были обнаружены лепные светильники. По мнению А. И. Мелюковой, все они являлись подражанием античным светильникам с носиком. Светильники в основном находились у головы или у ног погребенного ( Мелюкова , 1962. С. 127. Табл. 5; 6; 7; С. 157. Рис. 3: 13–16 ). Автор датирует комплекс II в. до н. э. (Там же. С. 161), однако современные исследователи относят Тираспольскую группу к III–II вв. до н. э. ( Тельнов и др. , 2016. С. 35).

Среди памятников Нижнего Днестра самые обширные материалы дает скифский могильник у с. Глиное III–II вв. до н. э. Всего в 46 захоронениях было обнаружено 57 светильников (сорок два лепных, семь гончарных и один бронзовый, а также 7 сосудов или их частей, используемых в качестве светильников), что свидетельствует о крайне широком распространении обряда. Размещение их в погребальной камере различно, но преобладают случаи положения их в изголовье и у ног погребенного (Там же. С. 812–817). Авторами была разработана классификация лепных светильников, в результате чего они были разбиты на четыре группы. К первой группе относятся 39 однорожковых светильника, типологически крайне близких тем, что распространены в Северо-Западном Крыму ( Синика, Тельнов , 2015. Рис. 6: 5, 8, 13 ; 7: 11 ; 8: 1, 10 ). Особый интерес представляют зафиксированные в стенках склепов-катакомб 11 специально устроенных ниш для установки светильников, в пяти из которых они находились in situ ( Тельнов и др. , 2016. С. 818). Авторы справедливо предполагают, что светильники в погребальном обряде нижнеднестровских скифов могли появиться под влиянием античного погребального обряда Ольвии ( Синика , 2012. С. 268–269; Синика, Тельнов , 2015. С. 202; Тельнов и др ., 2016. С. 818).

При сравнении погребений со светильниками Нижнего Поднестровья и Северо-Западного Крыма обращают на себя внимание следующие черты сходства:

1) нахождение светильников в грунтовых склепах-катакомбах и их отсутствие в других формах погребальных сооружений; 2) количественное преобладание лепных однорожковых светильников над гончарными; 3) типологическое сходство самих светильников (как лепных, так и гончарных); 4) схожее положение их в могиле (в головах, у ног или в специальных нишах).

Важно отметить, что верхней хронологической границей существования некрополя Глиное (и всей Тираспольской группы) является кон. II в. до н. э. ( Тельнов и др. , 2016. С. 1002). Именно в это время в некрополях Северо-Западного Крыма появляется традиция помещения светильников в погребениях. Это позволяет выдвинуть предположение либо о переселении какой-то части населения нижнеднестровских скифов на территории Северо-Западного Крыма (т. е. на территорию Крымской Скифии), либо о тесных контактах между ними, что уже отмечалось А. И. Мелюковой на основании сходства материальной культуры ( Мелюкова , 1962. С. 164).

Помимо светильников о влиянии нижнеднестровских скифов на погребальный обряд населения Северо-Западного Крыма можно говорить и на примере других форм культовой лепной керамики. В частности, примером тут могут служить шаровидные лепные курильницы, которые широко представлены в погребениях Тираспольской курганной группы и, в частности, в некрополе Гли-ное в III–II в. до н. э. ( Мелюкова , 1962. Рис. 2: 1‒4 ; 4: 1‒5 ; Синика и др. , 2014. Рис. 3–9). Типологически близкие сосуды получают распространение в некрополях Северо-Западного Крыма одновременно со светильниками, на рубеже II–I вв. до н. э. ( Дашевская , 1980. С. 18–28).

Таким образом, возвращаясь к происхождению обычая помещения светильников в погребения Северо-Западного Крыма, следует предположить, что на его формирование повлияли скорее не греческие традиции, а традиции нижнеднестровских скифов III–II вв. до н. э., на которых, в свою очередь, повлияло греческое население Нижнего Побужья. Об этом говорит как сходство погребального инвентаря, так и сходство самого погребального обряда жителей этих регионов. То есть материалы демонстрируют некое вторичное влияние греческих погребальных традиций, которые уже стали привычными для варварского населения эллинистического времени.

Список литературы Светильники в погребальном обряде позднескифского населения Северо-Западного Крыма

- Алексеева Е. М., 1978. Античные бусы Северного Причерноморья. М.: Наука. 109 с. (САИ; вып. Г1-12.).

- Арсеньева Т. М., 1970. Могильник у деревни Ново-Отрадное // Поселения и могильники Керченского полуострова начала н. э. / Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: Наука. С. 82-148. (МИА; № 155.).

- Виноградов Ю. Г., 1989. Политическая история Ольвийского полиса VII-I вв. до н. э.: Историко- эпиграфическое исследование. М.: Наука. 288 с.

- Власов В. П., Ланцов С. Б., Смекалов С. Л., Шапцев М. С., 2016. Неграбленый позднескифский склеп в Северо-Западном Крыму // АВ. Вып. 22. СПб. С. 108-114.

- Внуков С. Ю., Лагутин А. Б., 2001. Земляные склепы позднескифского могильника Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму // Поздние скифы Крыма / Отв. ред.: И. И. Гущина, Д. В. Журавлев. М. С. 96-121. (Тр. ГИМ; вып. 118.).