Светлой памяти Анны Эрвандовны Айрапетьянц (1933–2021)

Автор: Ф.А. Карлик

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2545 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140310349

IDR: 140310349

Текст статьи Светлой памяти Анны Эрвандовны Айрапетьянц (1933–2021)

Несколько поколений преподавателей и выпускников кафедры зоологии позвоночных биолого-почвенного факультета Ленинградского университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) хранят память об Анне Эрвандовне Айрапетьянц. Вся жизнь её неразрывно связана с нашей кафедрой, биофаком и Биологическим научноисследовательским институтом ЛГУ в Старом Петергофе. Данная публикация – скромная дань памяти этого замечательного учёного-зоолога, нашего учителя и наставника. В ней использованы материалы об А.Э.Айрапетьянц из архива СПбГУ, её личные воспоминания о кафедре, работе в противочумной службе и в Биологическом институте ЛГУ, фотографии в группе «Мы от Анны Эрвандовны» в социальной сети «ВКонтакте», а также собственные воспоминания автора – ученика А.Э., хорошо знавшего её более полувека.

Анна Эрвандовна Айрапетьянц. 2006 год

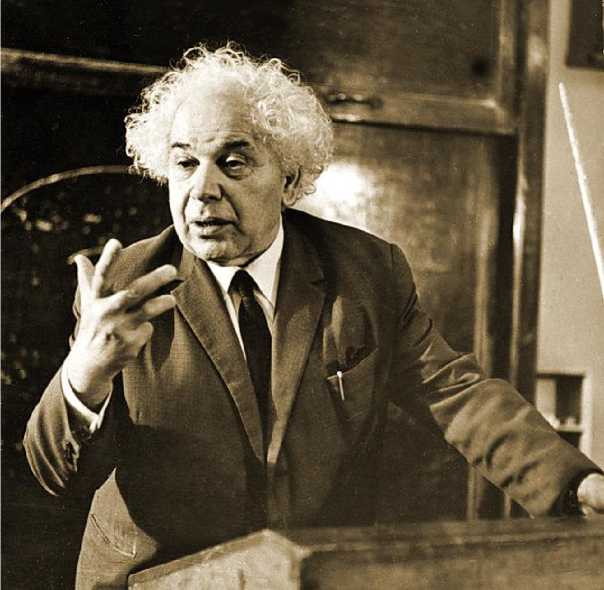

Профессор Эрванд Шамирович Айрапетьянц. Из: Энциклопедия фонда «Хайазг»

Отец – Эрванд Шамирович Айрапетьянц, армянин, родился в 1906 году в Нагорном Карабахе в бедной крестьянской семье. В 1910 году семья переехала в Ташкент, где Эрванд получил среднее образование. В 1922 году он поступил на биологическое отделение физико-математического факультета Среднеазиатского университета. В 1924 году направлен для продолжения учёбы и специализации по физиологии в Ленинградский университет; в 1928 году окончил биофак и поступил в аспирантуру. В 1936 году – заведующий лабораторией физиологии высшей нервной деятельности (кандидат биологических наук, доцент). Участник Великой Отечественной войны; награждён орденами и медалями. После демобилизации в 1945 году – заместитель директора Института физиологии им. И.П.Павлова; с 1959 года и до последних дней жизни заведовал кафедрой физиологии высшей нервной деятельности (доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР). Скончался в 1975 году в Ленинграде (Грачёв 1978; Батуев, Соколова 1981).

Мать – Балакшина Валентина Леонидовна, русская, родилась в 1910 году в Санкт-Петербурге в семье служащего. В 1932 году окончила биофак Ленинградского университета; до 1938 года – аспирант, ассистент кафедры физиологии, затем старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П.Павлова АН СССР, кандидат биологических наук; заведовала лабораторией микробиологии медико-генетического центра Гор-здравотдела Ленгорисполкома. Скончалась в 1995 году в Ленинграде.

В августе 1941 года перед самым началом блокады Ленинграда Валентина Леонидовна с детьми была эвакуирована в Ташкент. Там Аня поступила учиться в среднюю школу. За многие годы нашего общения Анна Эрвандовна почти ничего не рассказывала об этом периоде своей жизни. Это была общая характерная черта всех людей, переживших войну, блокаду, годы эвакуации, – слишком тяжёлые воспоминания, в том числе детские, чтобы о них рассказывать. В 1944 году после снятия блокады Ленинграда семья вернулась домой. Аня поступила в 21-ю женскую среднюю школу Василеостровского района, на углу 5-й линии и Большого проспекта.

Аня Айрапетьянц с мамой (Валентиной Леонидовной Балакшиной), братом Серёжей и спаниелем Чики. 1947 год

После окончания школы в 1951 году у Анны не было сомнений в выборе дальнейшего пути: только Ленинградский университет, только биофак и только кафедра зоологии позвоночных. На такое решение, конечно, повлияли родители, чей жизненный путь тоже начинался на биолого-почвенном факультете университета. Повлияло и воспитание в ленинградской интеллигентной среде, прочитанные в детстве книги о природе, о великих путешественниках, а главное – огромный интерес к миру животных, не угасавший всю жизнь и определивший её путь в науку.

Несмотря на большой конкурс (13 человек на место) и высокий проходной балл, Анна успешно сдала вступительные экзамены * и была зачислена на первый курс дневного отделения биолого-почвенного факультета Ленинградского государственного университета. Сдавшие экзамены абитуриенты в обязательном порядке должны были пройти ещё одно испытание — в плавательном бассейне, где нужно было либо проплыть любым стилем пятьдесят метров, либо прыгнуть с вышки. Аня выбрала последнее, несмотря на неумение плавать и врождённый страх высоты, так велико было её желание учиться на биофаке. К счастью, всё прошло благополучно. Но и на этом испытания на пути к заветной цели не закончились. После второго курса, перед летней полевой практикой в Лесу на Ворскл е^, проходило распределение студентов по кафедрам. Этому предшествовало собеседование с представителем деканата; в беседе со студентом выяснялась серьёзность намерения учиться на той или иной кафедре и работать в дальнейшем по выбранной специальности. К кафедре зоологии позвоночных, куда так стремилась А.Э., всегда был повышенный интерес, особенно среди юношей. Привлекала романтика будущей профессии — работа в заповедниках, экспедиции, путешествия, приключения... Поколению молодёжи послевоенных лет вообще было свойственно романтическое отношение к жизни. Поэтому желающих попасть на нашу кафедру всегда было много. Но при этом предпочтение отдавалось юношам, учитывая специфику и реальные трудности зоологических исследований, работу в сложных полевых условиях, прочие объективные обстоятельства, не позволявшие девушкам идти в эту профессию. В случае с А.Э. все эти аргументы приводились на собеседовании, её настойчиво отговаривали от кафедры зоологии позвоночных и предлагали специализироваться на кафедре физиологии человека и животных, где, мол, «тоже есть кошечки и собачки», так милые её сердцу. Не отрицая в душе любви к кошкам и особенно к собакам, А.Э. была непреклонна в своём выборе будущей профессии. Кандидатуру Анны Айрапетьянц при зачислении на нашу кафедру поддержал Олег Владимирович Петров, который в дальнейшем руководил её студенческими работами.

Надо отметить, что в то время студенты рано начинали заниматься наукой — ещё до защиты курсовых и дипломных работ. Уже на втором курсе А.Э. на заседании кафедры делает сообщение «Некоторые наблю- дения над поведением белки в неволе». После второго курса и летней учебной практики А.Э. участвует в первой в своей жизни зоологической экспедиции в Восточный Казахстан*. Результаты проведённых исследований представлены в работе «Материалы к фауне ленточных боров Семипалатинской области». На четвёртом курсе выполнила обязательную в плане учебной подготовки курсовую работу «К вопросу об оптимальных условиях длительного содержания в неволе европейской рыжей полёвки (Clethrionomys glareolus Schreb)». Все необходимые материалы по данной работе собраны в период летней практики в Лесу на Ворскле. Эта тема исследований была продолжена и в дипломной работе «Материалы по экологии рыжей полёвки (Clethrionomys glareolus Schreb)» (научный руководитель О.В.Петров, к.б.н., доцент).

Студентка А.Э.Айрапетьянц. 1952 год

В рассказах о студенческих годах А.Э. всегда вспоминала своих учителей, благодаря которым сформировалось её зоологическое, экологическое и общее биологическое мировоззрение. Здесь будет уместно назвать профессорско-преподавательский состав и лекционные курсы, которые читались в то время на нашей кафедре.

Борис Степанович Виноградов (1891–1958), д.б.н., проф., заведовал кафедрой в 1945-1954 годах по совместительству с основной работой в Зоологическом институте АН СССР (зав. отделом наземных позвоночных), основатель ленинградской школы териологов, ведущий специалист по грызунам.

Павел Викторович Терентьев (1903–1970), д.б.н., проф., заведовал кафедрой в 1954-1965 годах.

Георгий Александрович Новиков (1910–1980), д.б.н., проф. В 19581960 годах декан биолого-почвенного факультета. С 1962 года руководил лабораторией экологии позвоночных Биологического научно-исследовательского института ЛГУ. «Орнитология», «Зоогеография», «Экология позвоночных», «Прикладная териология», «Прикладная орнитология», «Методика полевых экологических исследований».

Александра Матвеевна Андрушко (1906–1981), к.б.н. «Герпетология».

Павел Константинович Смирнов (1922– 2002). ассистент кафедры.

Алексей Сергеевич Мальчевский (1915–1985), д.б.н., проф. Заведовал кафедрой в 1965-1985 годах, в 1969-1973 годах был деканом биологопочвенного факультета. В годы, когда А.Э. была студенткой кафедры, Мальчевский проходил докторантуру в Зоологическом институте АН СССР. Анна слушала его замечательные лекции позднее, когда уже училась в очной аспирантуре. Как и все, знавшие Алексея Сергеевича, она восхищалась его преподавательскими и общечеловеческими качествами, особым натуралистическим отношением к природе. Годы его руководства, по общему признанию, считаются «золотым веком» кафедры.

Как это обычно бывает в студенческие годы, на формирование личности А.Э. сильное влияние оказали и однокурсники. По-разному сложились их судьбы и научные пути, но она помнила всех, с кем училась в одной группе на кафедре.

Это – Дина Сафоновна Бекжанова (Люлеева), ещё одна представительница «слабого» пола, преодолевшая все препятствия, чтобы попасть на кафедру; орнитолог, к.б.н. (1967), много лет работала на Куршской косе на Биологической станции «Рыбачий» Зоологического института АН СССР (ЗИН).

Роальд Леонидович Потапов, орнитолог, к.б.н. (1967), д.б.н. (1982), проф. (1991), специалист мирового уровня по тетеревиным птицам; с 1980 по 1985 год – заместитель директора ЗИН по научной работе; с 1985 года –– заведующий Зоологическим музеем ЗИН.

Клавдий Клавдиевич Пятницкий, териолог; вместе с Айрапетьянц и Фокиным после окончания университета уехал по распределению в

Туркмению и остался там работать на Республиканской противочумной станции; специализировался на изучении большой песчанки, фенологических и географических аспектов её размножения (Экологи Советского Союза 1980).

Игорь Михайлович Фокин, териолог, к.б.н. (1971), старший научный сотрудник БиНИИ ЛГУ, затем заведующий лабораторией млекопитающих ЗИН. Будущий муж Анны Эрвандовны.

Борис Петрович Крючков, морфолог, герпетолог.

Александр Евгеньевич Михайлов, герпетолог

Всегда с особой теплотой А.Э. вспоминала лаборантов и технический персонал кафедры; это — К.И.Леушева, Е.В.Гейспиц, Т.С.Карстенс * и Л.Н.Шилова (уборщица). Каждая из них много лет проработала на кафедре зоологии позвоночных, была предана ей всей душой, понимала и очень любила студентов.

Такое отношение к родной кафедре А.Э. передала как завещание и нам — своим ученикам: «...я хочу сказать, что с первых шагов по нашему коридору, третьей лестнице и между “екатерининскими” шкафами в моём университетском онтогенезе сформировалась трепетная и вечная любовь к нашей кафедре зоологии позвоночных, где прошли лучшие годы моей жизни, где навечно остался кусочек моего сердца. Низкий поклон и глубокая благодарность всем, с кем общались, дружили, спорили. Да живут и хранятся вечно наш кафедральный дух и наши традиции »!.

Анна Айрапетьянц среди студенток биофака ЛГУ во время уборки урожая в подшефном колхозе. 1954 год

В студенческие годы А.Э. совмещала учёбу со спортом, к которому в то время у молодёжи было другое отношение. Она занималась лёгкой атлетикой и в составе женской команды биофака с успехом выступала на университетских соревнованиях. Регулярные занятия спортом очень помогли ей в дальнейшем, когда в условиях пустыни приходилось проходить многокилометровые маршруты при обследовании природных очагов чумы; а также на охоте, которая была неотъемлемой частью её жизни, переносила физические нагрузки наравне с мужчинами и ни в чем не уступала им.

Учёба в университете традиционно заканчивалась защитой дипломной работы и государственными экзаменами * . После этих серьёзных испытаний проходило распределение. В соответствии с заявками на молодых специалистов выпускники биофака должны были выбрать будущее место работы. А.Э. и другие териологи (её однокурсники) не колеблясь сделали свой выбор — Туркменская республиканская противочумная станция (Ашхабад). Прежде, чем приступить к самостоятельной работе, они прошли курсы дополнительного обучения и стали специалистами в области медицинской териологии, изучающей грызунов как переносчиков особо опасных инфекций, в том числе чумы.

В должности начальника зоологического отряда А.Э. проработала в противочумной системе (Ташаузское отделение) три года, положенных по распределению, освоила методы полевой экологии, приобрела бесценный жизненный опыт, прежде всего в организаторской работе. К сожалению, пока не удалось найти документального сопровождения к этому периоду её жизни†. Отсутствие необходимых документов объясняется закрытостью противочумной системы в целом, а также проблемами разного рода, связанными с работой в ведомственных архивах в бывших союзных республиках после распада Советского Союза. Несмотря на отсутствие документов, по некоторым косвенным признакам можно представить какое место занимала Туркмения в её жизни. Во-первых, она много и как всегда увлекательно рассказывала о работе в тех местах, где проходила её молодость, куда она уехала вместе со своим будущим мужем Игорем Михайловичем Фокиным. Во-вторых, после А.Э. в течение целого ряда лет выпускники кафедры (териологи) работали по распределению на той же противочумной станции; в этой преемственности далеко не последнюю роль сыграла репутация А.Э. как высококвалифицированного специалиста и хорошего во всех отношениях человека. В-третьих, спустя много лет А.Э. организовала в тех местах полевой стационар «Шах-Сенем» и с 1979 года руководила совместными работами териологов Ленинградского университета и Туркменской республиканской противочумной станции в рамках договора о творческом сотрудничестве.

После трёх лет работы в пустыне Каракумы в конце 1959 года А.Э. возвращается в Ленинград и сразу поступает в очную аспирантуру на свою (нашу) кафедру к Г.А.Новикову. Георгий Александрович уже как научный руководитель предлагает своей бывшей студентке диссертационную тему – эколого-фаунистические исследования по мелким млекопитающим Ленинградской области. Сначала А.Э., по её собственному признанию, была не в восторге от этой темы. Она продолжала жить воспоминаниями о пустыне, её экзотических обитателях, так полюбившихся ей; а здесь «… леса, болота … и никакой экзотики», к которой так стремились молодые учёные. Вместе с тем эта тема была частью общей тематики научно-исследовательских работ, начинавшихся в то время на кафедре, а интересы кафедры для А.Э. всегда были превыше всего. Годы спустя, уже после успешной защиты диссертации * она признает, как прав был Г.А.Новиков в выборе этой темы.

Окончание учёбы в аспирантуре (1962 год) удачно совпало для А.Э. с началом работы лаборатории экологии наземных позвоночных в Биологическом научно-исследовательском институте ЛГУ в Старом Петергофе. Институт расположен во дворце в бывшем имении герцога Лейх-тенбергского «Сергиевка» и окружён живописным старым парком. Институт был основан в 1920 году сначала как Постоянная Петергофская естественнонаучная станция, затем он назывался Петергофским естественнонаучным институтом (ПЕНИ) при Петроградском государственном университете (ПГУ). Лаборатория была создана Д.Н.Кашкаровы м† при кафедре зоологии позвоночных ещё до войны. Затем в течение многих лет (война, блокада, восстановление народного хозяйства) лаборатория не работала. Восстановлена она была благодаря Г.А.Новикову, который и стал её заведующим. Ему удалось собрать коллектив по-настоящему увлечённых наукой молодых учёны х‡, главным образом выпускников нашей кафедры, в числе которых была и А.Э. Основное направление исследований лаборатории – «Изучение фауны позвоночных Ленинградской области» – было созвучно с темой её диссертации. В стенах лаборатории начался новый («петергофский») период научной жизни Анны

Эрвандовны, который продолжался вплоть до 2009 года. Именно здесь она состоялась как признанный специалист-зоолог, прошла все этапы научного роста — от младшего до ведущего научного сотрудника. Здесь наиболее полно раскрылись и её незаурядные организаторские способности.

А.Э.Айрапетьянц у клеток с грызунами. Лаборатория экологии наземных позвоночных. БиНИИ ЛГУ. Старый Петергоф

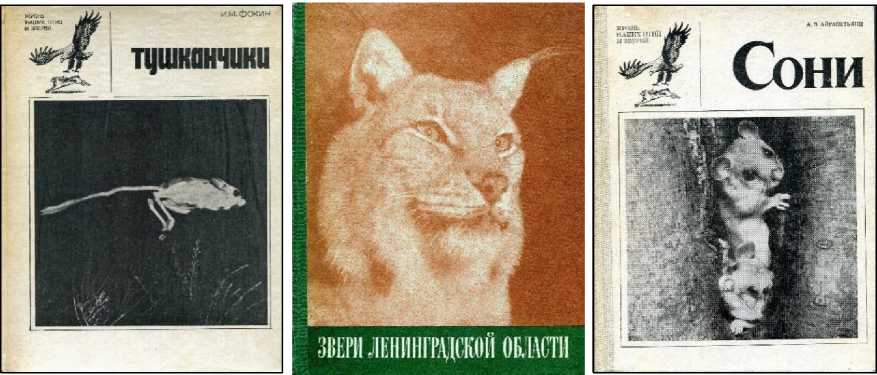

В 1965 году в юго-восточной части Ленинградской области (подзона южной тайги) А.Э. создаёт полевой териологический стационар Шуль-гин о* . Здесь стали проводиться регулярные эколого-фаунистические обследования, включающие отловы и учёты мелких млекопитающих (грызуны, насекомоядные) в типичных для этой зоны стациях (биотопах), а также маршрутные обследования прилегающей к стационару территории, в том числе целенаправленный поиск редких и малоизученных видов грызунов (летяга, лесная мышовка, сони) по следам их жизнедеятельности (гнёзда, погрызы и т.п.). Результаты этих многолетних исследований, выполненных в одном месте и на единой методической основе, всегда имели большое научное значение. Собранные на стационаре материалы использовались в диссертации А.Э., в статьях и монографиях по млекопитающим Ленинградской области (см. список литературы).

Наряду с научными исследованиями стационар Шульгино в скором времени стал постоянной учебной базой для студентов кафедры зоологии позвоночных и школьников из юннатского кружка А.Э. Обучение состояло в освоении методов полевой экологии. Особое внимание уделялось обработке полученного материала. На каждого пойманного зверька заводилась учётная карточка, в которой подробно указывались все сведения о нём. Кроме того, надо было вести дневники наблюдений с фиксацией всего увиденного на маршрутах.

А.Э.Айрапетьянц. Шульгино. 1980-е годы

Таким образом у студентов и школьников-юннатов формировались навыки научной работы в полевых условиях. Многие ученики А.Э. (и автор настоящей публикации в том числе) в дальнейшем были ей очень благодарны за эти знания, за то ответственное отношение к повседневной работе, самодисциплину, которыми она всегда отличалась и смогла передать нам. Время, проведённое в экспедиционном отряде, бессменным руководителем которого многие годы была А.Э., запомнилось всем, кто был вместе с нею в Шульгино.

Старожилы Шульгино, вспоминая то время, непременно рассказывают, как иногда стационар преображался и превращался в съёмочную площадку. Все участники экспедиционного отряда, несмотря на текущие дела и строго закреплённые обязанности, принимали участие в съёмоч- ном процессе. Главным действующим лицом – и режиссёром, и оператором был Игорь Михайлович Фокин*. Все увлечённо помогали ему в работе – рапидкиносъёмке и фотосъёмке млекопитающих разных видов, бегущих по специально изготовленным трапикам. Такие приспособления были придуманы Фокиным, чтобы фотографируемый объект постоянно оставался в фокусе. Так в условиях стационара создавалась методическая часть большой научной работы, которая впоследствии стала темой диссертации И.М.Фокина «Локомоция и преобразование органов движения тушканчиков (Dipodidae) в процессе их специализации».

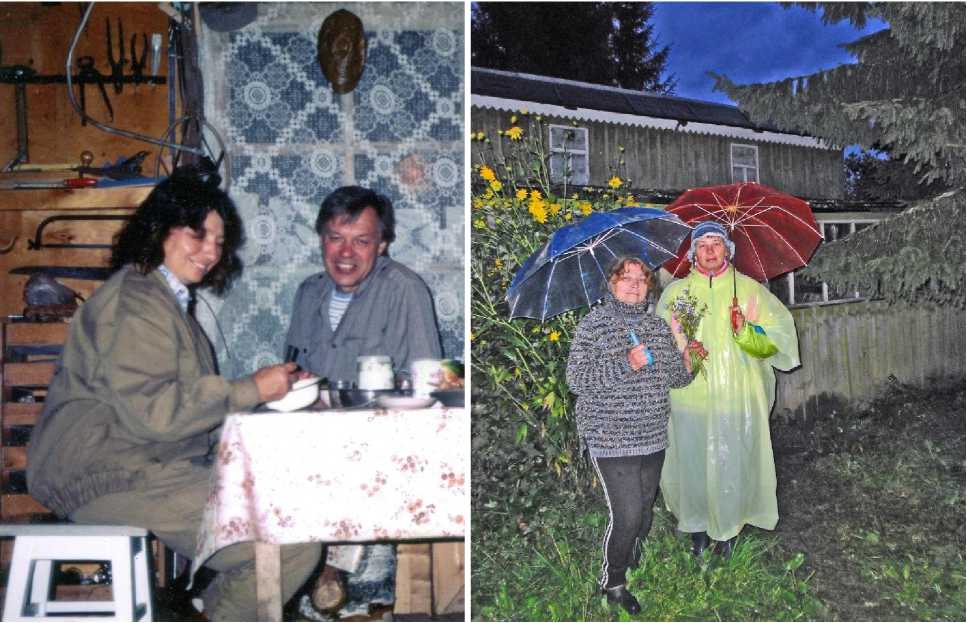

Вечера в Шульгино. Анна Эрвандовна Айрапетьянц, Игорь Михайлович Фокин, Елена Петровна Летицкая (Тихонова).

Ещё один полевой териологический стационар А.Э. организовала в Заунгузских Каракумах – в местах своей молодости, о которых никогда не забывала. Он находился в урочище Шах-Санем в 2 километрах от одноимённой метеостанции (Ташаузская область Туркмении, в 100 км к югу от города Ташауз). Объектами исследований были грызуны, обитающие в пустыне – тушканчики и песчанки разных видов. Изучались вопросы, связанные с питанием, размножением, спячкой, возрастной и половой структурой популяций грызунов. Стационарная (модельная) площадка в песках оказалась идеальным местом для визуальных наблюдений за песчанками, отловленными и индивидуально помеченными разными способами. Таким образом изучались особенности использования территории грызунами в пространстве и во времени. В Шах-Сенем также приезжали проводить исследования герпетологи и орнитологи кафедры зоологии позвоночных.

А.Э.Айрапетьянц у цветущей песчаной акации. Шах-Сенем, Заунгузские Каракумы. 1979 год

На стационарах студенты кафедры приобретали бесценный опыт полевых экологических исследований, собирали материал для курсовых и дипломных работ. В дальнейшем эти материалы использовались в научных публикациях.

Так между двумя стационарами, находящимися в разных географических и природно-климатических зонах, проходила экспедиционная жизнь А.Э. Кроме того, предпринимались экспедиции и в другие регионы нашей страны – на Кавказ, на возвышенность Кодры в Молдавии и др. Основные направления её научной деятельности оставались неизменными многие годы – грызуны и насекомоядные, их размножение и сопутствующее поведение; любимые объекты исследований тоже не менялись – летяга, сони, мышовки, а также тушканчики, мыши, хомяки, полёвки, их экология и этология размножения. При этом А.Э. много занималась экспериментальной работой в лаборатории экологии позвоночных БиНИИ. Главным образом изучала особенности репродуктивного периода в жизненном цикле у разных видов грызунов. Все, кто участвовал в этой работе вместе с А.Э., отмечали её удивительные способности в этом непростом деле – содержании и разведении животных в неволе.

Наряду с научной работой А.Э. много времени и сил отдавала преподавательской деятельности. Несомненно, у неё был большой педагогический талант, а главное – искреннее желание и стремление к работе с молодёжью, будь то школьники-юннаты или студенты. Личное обаяние, увлечённость, с которой она рассказывала о своём предмете, никого не оставляли равнодушным, скучающим на её лекциях, практических занятиях, экскурсиях. Эти качества она унаследовала от отца, который, по воспоминаниям его коллег и учеников, тоже был талантливым педагогом, прекрасным лектором, умевшим увлечь аудиторию своей неиссякаемой энергией (Грачёв 1978; Батуев, Соколова 1981).

Во время экспедиции в заповедник «Кодры» в Молдавии. Июль 1980 года. Елена Петровна Летицкая (Тихонова), Игорь Михайлович Фокин, Анна Эрвандовна Айрапетьянц, Сергей Олегович Мамонов, Сергей Борисович Ласточкин,

Основная педагогическая работа проходила, конечно, на родной кафедре, где А.Э. читала лекции по общей и частной териологии, вела практические занятия для студентов дневного и вечернего отделений биофака. Для студентов географического факультета она читала лекционные курсы «Зоогеография» и «Животный мир СССР» (по природным зонам). Проводила на кафедре занятия со школьниками в юннатском кружке, созданном по её инициативе вместе с Георгием Александровичем Носковым в 1964 году. Некоторые школьники из этого кружка поступили на биофак, учились на нашей кафедре и связали свою жизнь с зоологией (А.В.Бардин, Е.Г.Богданова, Ф.А.Карлик, Л.В.Коротецкова, Л.В.Соколов, Т.Ю.Хохлова и др.). Помимо чтения лекций, А.Э. руководила летней учебной практикой, постоянно занималась со студентами как научный руководитель. Под её руководством защищено более 70

курсовых, дипломных, бакалаврских и магистерских работ. Многочисленные её ученики работают в разных университетах, научно-исследовательских институтах, заповедниках и зоопарках России.

Кроме этого, в разные годы А.Э. читала лекции в Ленинградском зоопарке, членом Учёного совета которого она была много лет («Биология и поведение млекопитающих»); в Северо-Западном филиале Таможенной академии на курсах повышения квалификации таможенников-кинологов («Поведение млекопитающих: взаимоотношение собаки и человека»); для охотоведов («Охотничье собаководство», «Млекопитающие Ленинградской области»,); в институте «Биология и психология человека и животных» («Психология взаимоотношений человека и животных»).

Игорь Михайлович Фокин и Анна Эрвандовна Айрапетьянц

Педагогический талант А.Э. неотделим от её незаурядных способностей в области популяризации экологических знаний. В статьях, книгах, лекциях, телевизионных передачах она смогла передать свою любовь к животным и страстное желание содействовать их сохранению и изучению. В этом А.Э. по праву занимает достойное место рядом с такими зоологами и признанными авторитетами в области охраны природы и популяризации знаний о животных, как Юрий Болеславович Пукинский (1932-1997) и Эмилия Николаевна Голованова (1927-1999).

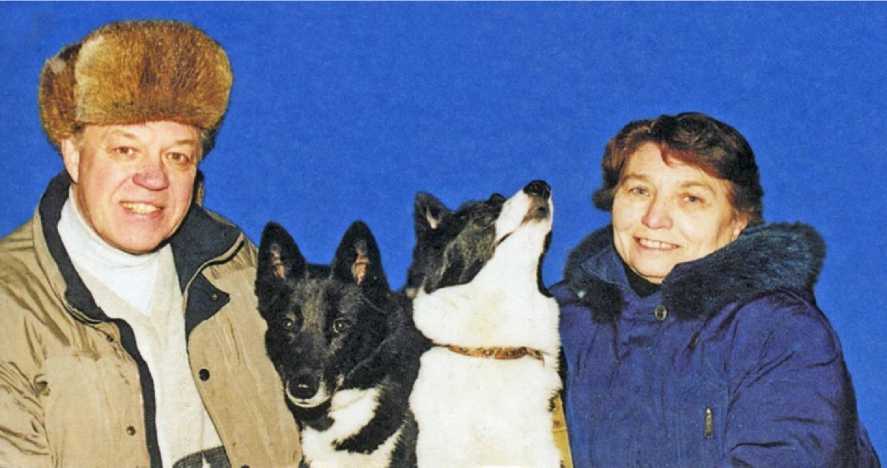

Помимо напряжённой научной и педагогической работы на кафедре, в лаборатории, на двух полевых стационарах, в экспедициях и всего, что с этим связано, была у А.Э. ещё одна сфера деятельности, которой она занималась самозабвенно и страстно всю жизнь. Это охота и охотничье собаководство. Любовь к собакам А.Э. пронесла через всю свою жизнь. Первая собака – спаниель Чики – появилась у неё ещё в детстве, сразу после войны. С тех пор представить её без четвероногих друзей было невозможно. Они с Фокиным всегда держали охотничьих собак, в основном спаниелей и лаек. Детская любовь к «кошечкам и собачкам» с годами переросла в серьёзный, ответственный, в буквальном смысле подвижнический труд. На протяжении многих лет А.Э. руководила секцией русских спаниелей при Ленинградском обществе охотников и рыболовов (ЛООиР), была вице-президентом Клуба кровного охотничьего собаководства региональной квалификационной комиссии Росохотрыбо-ловсоюза. Вела племенную работу, судейство и экспертизу на выставках, полевые испытания охотничьих собак. Ей присуждены звания «Заслуженный работник охотничьего хозяйства России», «Заслуженный эксперт Всероссийской категории по породам и испытаниям спаниелей», «Почётный член Ассоциации Росохотрыболовсоюз». Но это – отдельная тема и заслуживает специальной публикации и даже не одно й* .

Анна Эрвандовна Айрапетьянц скончалась 26 июня 2021 года.

Такой я знал Анну Эрвандовну и всегда буду помнить её как своего первого Учителя. Благодарю судьбу и его Величество Случай, который привёл меня в кружок школьников-юннатов на кафедре зоологии позвоночных Ленинградского университета, где я и познакомился с ней. Своей увлечённостью зоологией, своей любовью ко всему живому, своим педагогическим талантом она определила мой путь в науке, которой я продолжаю служить уже более 40 лет.

Список опубликованных научных работ А. Э.Айрапетьянц

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 1958. Тушканчик Бобринского в Каракумах // Природа 8: 119. Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 1961. Новый вид в фауне грызунов Туркмении – тушканчик-прыгун (Allactaga sibirica Forst.) // Вестн. Ленингр. ун-та 21: 131-132.

Петров О.В., Айрапетьянц А.Э. 1961. О размножении и первых стадиях постэмбрионального развития рыжей полёвки в лабораторных условиях // Вестн. Ленингр. ун-та 21: 6-16. Айрапетьянц А.Э. 1963. К экологии летяги в Ленинградской области // Вестн. Ленингр. ун-та 21: 151-156.

Петров О.В., Айрапетьянц А.Э., Евгенов Д.Н. и др. 1963. Стациальное распределение, численность и места концентрации грызунов – вредителей сельского хозяйства в совхозе

«Петровское» Ленинградской области // Тез. докл. 2-й конф. «Университеты – сельскому хозяйству» . Л.: 15-26.

Айрапетьянц А.Э. 1964. Стациальное распределение грызунов и насекомоядных на юго-западе Ленинградской области // Вестн. Ленингр. ун-та 15: 7-17.

Айрапетьянц А.Э. 1966. Некоторые особенности видового состава и распространения млекопитающих в Ленинградской области // Тез. докл. конф. молодых специалистов «Механизмы биологических процессов» . Л.: 55.

Айрапетьянц А.Э. 1967. О распространении и экологии садовой сони в Ленинградской области // Вестн. Ленингр. ун-та 21: 62-69.

Айрапетьянц А.Э. 1969. Насекомоядные и грызуны Ленинградской области . Автореф. дис. … канд. биол. наук. Л.: 1-17.

Айрапетьянц А.Э. 1969. К биологии лесной мышовки в Ленинградской области // Вопросы экологии и биоценологии 9 : 117-124.

Новиков Г.А., Айрапетьянц А.Э., Пукинский Ю.Б., Тимофеева Е.К., Фокин И.М. 1969. Бурый медведь в Ленинградской области // Бюл. МОИП . Отд. биол. 74 , 3: 102-117.

Новиков Г.А., Айрапетьянц А.Э., Пукинский Ю.Б., Тимофеева Е.К., Фокин И.М. 1969. Некоторые особенности популяции бурых медведей Ленинградской области // Зоол. журн . 48 , 6: 885-901.

Новиков Г.А., Айрапетьянц А.Э., Пукинский Ю.Б., Стрелков П.П., Тимофеева Е.К. 1970.

Звери Ленинградской области (Фауна, экология и практическое значение) . Л.: 1-360.

Айрапетьянц А.Э. 1971. Видовой состав и особенности экологии грызунов Ленинградской области // Материалы 2-го Всесоюз. совещ. по млекопитающим . М.: 6-7.

Айрапетьянц А.Э. 1973. К экологии тушканчика Лихтенштейна // Тр. Туркмен. противочум. станции . Ашхабад: 5-12.

Новиков Г.А., Айрапетьянц А.Э., Тимофеева Е.К. 1976. Трофические связи млекопитающих с флорой высших растений Ленинградской области // Биоценологические отношения организмов . Л.: 78-106.

Айрапетьянц А.Э. 1976. Особенности агрессивно-оборонительной реакции у тушканчиков // Тез. докл. совещ. «Адаптации животных к условиям среды» . Л.

Айрапетьянц А.Э. 1977. Особенности репродуктивного периода зимоспящих Myomorpha – тушканчиковых и сонь // Тр. 5-й Всесоюз. конф. по экологической физиологии, биохимии и морфологии . Л.: 179-180.

Айрапетьянц А.Э. 1978. О постнатальном периоде развития у тушканчиков // Тр. 2-го съезда Всесоюз. териол. общ-ва . М.: 5-6.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 1978. Экология гребнепалого тушканчика в Заунгузских Каракумах // Морфология, экология, систематика . Л.

Айрапетьянц А.Э., Никольская Н.С., Фокин И.М. 1978. Питание гребнепалого тушканчика (Paradipus ctenodactylus Vinogradov, 1930) в Заунгузских Каракумах // Тр. Зоол. ин-та АН СССР 79 : 72-78.

Айрапетьянц А.Э. 1980. Особенности репродукции соневых и тушканчиковых (к положению групп в системе грызунов) // Грызуны. Материалы 5-го Всесоюз. совещ . Саратов: 4.

Айрапетьянц А.Э., Гоголева Е.Е. 1980. Продолжительность жизни и возрастная структура населения грызунов песчаной пустыни // Тр. Туркмен. противочум. станции . Ашхабад, 18 : 11-19.

Айрапетьянц А.Э., Гоголева Е.Е. 1980. Особенности размножения тушканчиков в Каракумах // Тр. Зоол. ин-та АН СССР 81 : 91-99.

Айрапетьянц А.Э., Гоголева Е.Е., Рассохина О.С. 1980. Материалы по размножению тушканчиков (Rodentia, Dipodidae) // Тр. Зоол. ин-та АН СССР 99 : 91-98.

Айрапетьянц А.Э., Гоголева Е.Е., Ларин В.А. 1981. О возрастной структуре населения полуденной песчанки в Заунгузских Каракумах // Экология и медицинское значение песчанок фауны СССР . М.: 123-124.

Айрапетьянц А.Э. 1982. Размножение грызунов подотряда Myomorpha // Млекопитающие СССР. 3-й съезд Всесоюз. териол. общ-ва. Тез. докл . М., 1 : 155-156.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 1983. О постнатальном онтогенезе полчка // Грызуны. Материалы 6-го Всесоюз. совещ . Л.: 284-286.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 1983. Особенности постнатального периода развития жирнохвостого тушканчика // Грызуны. Материалы 6-го Всесоюз. совещ . Л.: 286-288.

Айрапетьянц А.Э., Никольская Н.С., Фокин И.М. 1983. Норовая деятельность тушканчиков-псаммофилов (Rodentia, Dipodidae) // Тр. Зоол. ин-та АН СССР 119 : 89-99.

Айрапетьянц А.Э. 1983. Сони . Л.: 1-192.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 1986. Особенности постнатального онтогенеза соневых (Gliridae, Rodentia) // 4-й съезд Всесоюз. териол. общ-ва. Тез. докл . М., 2 : 4-5.

Верёвкин М.В., Миронов А.Д., Айрапетьянц А.Э. 1986. Комплексный анализ состояния населения полуденной песчанки на стационарной площадке // Всесоюз. совещ. по проблеме кадастра и учёта животного мира: тез. докл. М., 1 : 107-108.

Айрапетьянц А.Э. 1987. Предисловие // Лесли Р. Медведи и я . Л.: 3-8.

Айрапетьянц А.Э., Стрелков П.П., Фокин И.М. 1987. Природа Ленинградской области. Звери . Л.: 1-143.

Айрапетьянц А.Э., Розова В.В. 1988. Особенности половых циклов лесной сони и полчка // Грызуны. Тез. докл. 7-го Всесоюз. совещ . Свердловск, 2 : 3-4.

Айрапетьянц А.Э., Сластионенко Ю.Б. 1988. Этапы постнатального онтогенеза орешниковой сони // Грызуны. Тез. докл. 7-го Всесоюз. совещ . Свердловск, 1 : 119-120.

Айрапетьянц А.Э. 1992. Использование методики влагалищных мазков для контроля за течением половых циклов у охотничьих собак // Каталог 7-й Всерос. выставки охотничьих собак . СПб.: 224-226.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 1997. О садовой соне (Eliomys guercinus) в Ленинградской области // Редкие виды млекопитающих России и сопредельных территорий. Международ. совещ . М.: 5.

Айрапетьянц А.Э. 2000. Как мы ловили тушканчиков // Санкт-Петербургский университет 20 (3543): 17-18.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2001. Сокращение численности обыкновенной летяги (Pte-romys volans L.) и садовой сони (Eliomys guercinus L.) под влиянием антропогенизации природных ландшафтов Ленинградской области // Биоразнообразие Европейского Севера: теоретические основы изучения, социально-правовые аспекты использования и охраны. Тез. докл. Международ. конф . Петрозаводск: 5-6.

Фокин И.М., Айрапетьянц А.Э. 2001. Современное состояние и условия сохранения биоразнообразия териокомплексов Ленинградской области // Биоразнообразие Европейского Севера: теоретические основы изучения, социально-правовые аспекты использования и охраны. Тез. докл. Международ. конф . Петрозаводск: 181-182.

Айрапетьянц А.Э. 2002. Русский охотничий спаниель в Петербурге (история породы, её настоящее и будущее) // Охот. вестн . 1, 17-19, 2: 12-13, 3: 12-13.

Айрапетьянц А.Э. 2004. О Георгии Александровиче Новикове // Птицы и млекопитающие Северо-Запада России (эколого-фаунистические исследования). Л.: 8-14.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. Особенности биологии обыкновенной летяги (Pteromys volans L.) на Северо-Западе России // Птицы и млекопитающие Северо-Запада России (эколого-фаунистические исследования) . Л.: 15-34.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2002. Крошечная бурозубка // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 433-434.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2002. Обыкновенна летяга // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 440-441.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2002. Садовая соня // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 441-442.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2002. Полёвка-экономка // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 443-444.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2002. Подземная полёвка // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 444-445.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2002. Европейская норка // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 446-447.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2002. Росомаха // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 448-449.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2002. Речная выдра // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 449-451.

Айрапетьянц А.Э., Верёвкин М.В., Сагитов Р.А., Фокин И.М. 2002. Кольчатая нерпа. Балтийская кольчатая нерпа // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 451-452.

Айрапетьянц А.Э., Верёвкин М.В., Фокин И.М. 2002. Ладожская кольчатая нерпа // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 453-454.

Айрапетьянц А.Э., Верёвкин М.В., Сагитов Р.А., Фокин И.М. 2002. Серый тюлень. Балтийский серый тюлень // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные. СПб.: 454-455.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2002. Европейская косуля // Красная книга природы Ленинградской области . Т. 3. Животные.СПб.: 455-456.

Фокин И.М., Айрапетьянц А.Э. 2004. Интродуцированные млекопитающие в России: экологический и экономический эффект // Биологические инвазии в водных и наземных экосистемах . М.; СПб.: 320-340.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Европейская косуля // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 96-97.

Айрапетьянц А.Э., Верёвкин М.В., Фокин И.М. 2004. Балтийская кольчатая нерпа // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 95-96.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Обыкновенный ёж // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 77.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Обыкновенная кутора // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 78-79.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Заяц-русак // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 85-86.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Речной бобр // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 86-87.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Лесная мышовка // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 87-88.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Ласка // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 88-89.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Лесной хорь // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 89-90.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Европейская норка // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 90-91.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Европейский барсук // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 92-93.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Речная выдра // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 93-94.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2004. Рысь // Красная книга природы Санкт-Петербурга . СПб.: 94-95.

Айрапетьянц А.Э. 2004. Залёт клушицы Pyrrhocorax pyrrhocorax в Шульгино (крайний юго-восток Ленинградской области) // Рус. орнитол. журн . 13 (257): 319.

Айрапетьянц А.Э. 2005. Фауна млекопитающих Санкт-Петербурга и его окрестностей // Материалы регион. конф. «Экология Санкт-Петербурга и его окрестностей» . СПб.

Айрапетьянц А.Э., Фокин И.М. 2005. Ресурсы охотничье-промысловых видов млекопитающих Европейского Северо-Запада России // Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами . М.: 229-238.