Свидетельства миграций в зауральском регионе эпохи великого переселения народов (по керамическим материалам могильников Зауралья)

Автор: Матвеева Наталья Петровна, Кобелева Лилия Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Публикация посвящена проблемам культурогенеза во II - IV вв. н. э. В Зауралье для этого времени выделены два культурных образования: гунно-сарматский историко-культурный комплекс, сложившийся на позднесарматской основе в степной зоне и формирующаяся бакальская культура в лесостепной, сменившая к середине IV в. предшествующую саргатскую. Исследование на основе изучения керамических коллекций могильников отвечает на вопрос, в какой мере суперстратные компоненты культурогенеза были сходными или различными на данных территориях. Установлено, что неоднократные перемещения кочевников в степной зоне, а также их вторжения в лесостепь привнесли новации в местное гончарство, затронувшие все этапы изготовления керамической посуды. Сделан вывод, что наряду с оригинальными привозными образцами на выпуск нового ассортимента посуды, ее формовку и декор повлияли именно сами переселенцы, оседавшие на окраинах степи, а не только активизировавшаяся в регионе торговля.

Зауралье, ii-iv вв. н. э, культурогенез, антропология, керамика, технология изготовления

Короткий адрес: https://sciup.org/147219152

IDR: 147219152 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Свидетельства миграций в зауральском регионе эпохи великого переселения народов (по керамическим материалам могильников Зауралья)

Неоднократные перемещения кочевников в степной зоне, а также их вторжения в лесостепь на рубеже Древности и Средневековья создали пеструю картину могильников Зауралья, отличающихся друг от друга по особенностям погребального обряда, керамики и вместе с тем – сходных по иному инвентарю. В регионе для этого переходного периода (II–IV вв. н. э.) в настоящее время выделены два культурных образования: гунно-сарматский историко-культурный комплекс, сложившийся на позднесарматской основе [Бо- талов, Гуцалов, 2000. С. 220] в степной зоне, и формирующаяся бакальская культура в лесостепной [Сальников, 1956. С. 211–214; Викторова, Морозов, 1993. С. 178], сменившая к середине IV в. предшествующую сар-гатскую.

Исследуя вопрос, в какой мере суперстратные компоненты культурогенеза были сходными или различными на данных территориях, обратимся к керамическим коллекциям из степных и лесостепных некрополей (рис. 1). Анализ форм и технологии

∗ Исследование проведено при поддержке РГНФ (проект № 12-01-00329).

Матвеева Н. П. , Кобелева Л. С. Свидетельства миграций в Зауральском регионе эпохи Великого переселения народов (по керамическим материалам могильников Зауралья) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 7: Археология и этнография. С. 80–88.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 7: Археология и этнография

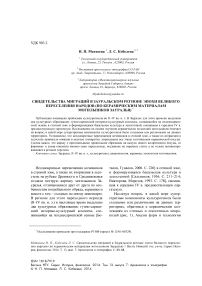

Рис. 1. Могильники степного и лесостепного Зауралья и предполагаемые пути миграций населения эпохи Великого переселения народов: 1 – Устюг-1; 2 – Козлов Мыс-2; 3 – Магнитный; 4 – Солнце-2; 5 – Друженский; 6 – Большекараганский; 7 – Соленый Дол; 8 – Малково

изготовления разнородной посуды шести памятников из Южного Зауралья: Магнитный, Соленый Дол, Малково, Большекара-ганский, Дружное, Солнце-2 1; был выполнен с использованием бинокулярного микроскопа с тем, чтобы сравнить характеристики керамики с результатами, ранее полученными по лесостепной выборке. Количество обработанных сосудов из музеев Челябинска составило 28 ед. 2, из музеев Тюмени – 22 ед. [Матвеева, Кобелева, 2013].

Из могильника Соленый Дол, датированного II–III вв. н. э. рассматривались материалы курганов 3 и 10, где были совершены захоронения в прямоугольных узких ямах. Автор интерпретирует их как принадлежащие позднесарматской культурной традиции [Любчанский, 2013. Рис. 10. С. 295]. Из восьми проанализированных сосудов семь экземпляров изготовлены вручную. Это плоскодонные широкогорлые горшки, кувшины и миска. В формовочных массах присутствуют сравнительно небольшое количество шамота, песок как естественная составляющая глинистого материала, и равномерно распределенные обильные органические добавки в виде мелких белесых включений, обеспечивающие пористость черепка. Один сосуд содержал примесь жженой кости, залощен, видимо – привозной. Интересно отметить наличие преднамеренной кольцевой деформации на всех черепах из погребений и резкое антропологическое различие мужских и женских групп, представленных европеоидами и метисами, имеющими черты слабо выраженной монголоидности соответственно [Китов, 2013. С. 532–533].

Из могильника Магнитный, датированного III в. н. э. [Иванов, Плешанов, 2013. С. 486], рассматривались сосуды из курганов 3 и 21. Определено, что из восьми изученных сосудов пять изготовлены на гончарном круге, несомненно, они являются привозными. Отличаются наличием в качестве отощителя мелких фрагментов жженой кости. Формы импортной посуды разнообразны: кувшин с узким горлом, ваза на поддоне, плоскодонный

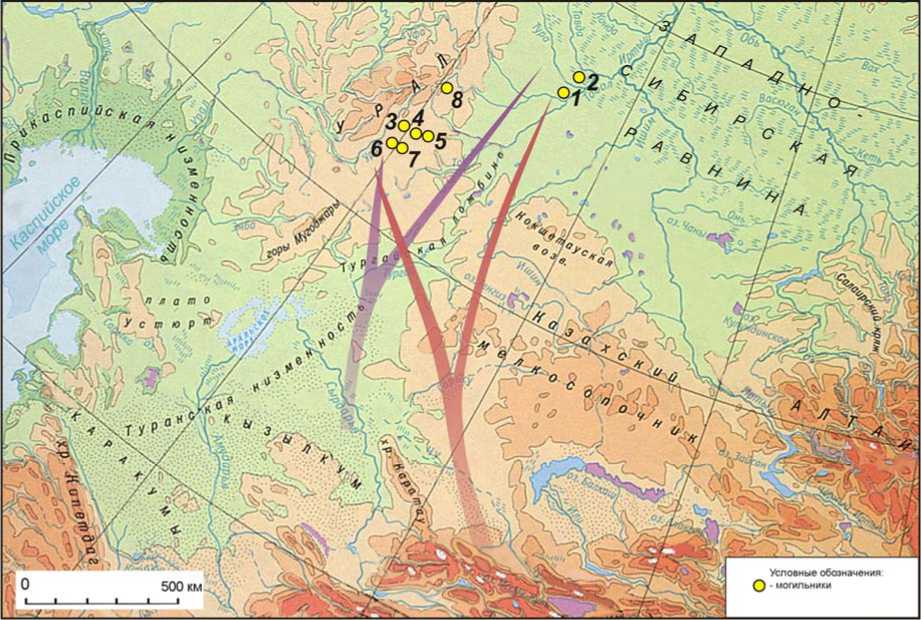

Рис. 2 . Керамика из могильников Южного Урала: 1–3 – импортная керамика из могильника Магнитный ( 1 – курган 21, могила 1; 2 – курган 21, могила 2; 3 – курган 21); 4–7 – технологические особенности местной гончарной традиции могильников степного Зауралья ( 4 – Солнце - 2, курган 20; 5 – Малково; 6 – Малково - 5; 7 – Малково, 1958 г.)

горшок, широкогорлые кувшины с ручками на горловине. Керамика без декора, на поверхности двух сосудов зафиксирован ангоб (рис. 2, 1–3 ). Три экземпляра изготовлены на месте вручную, кроме традиционной добавки в виде шамота, в тесте зафиксирована примесь талька (см. табл.). В опубликованной части коллекции из кургана 3 есть курильница на желобчатом поддоне [Боталов, Гуцалов, 2000. Рис. 14, 9 ].

Все сосуды могильника Малково, датирующегося III–IV вв. [Боталов, 2000. С. 225; 255], изготовлены на месте, но формовочные массы их различны. В двух случаях зафиксировано добавление талька при разной концентрации песка, в одном присутствуют шамот и органическая примесь. Сосуды средне- или узкогорлые, с прямой или слегка отогнутой горловиной, собирались из трех частей: плечики и придонная часть

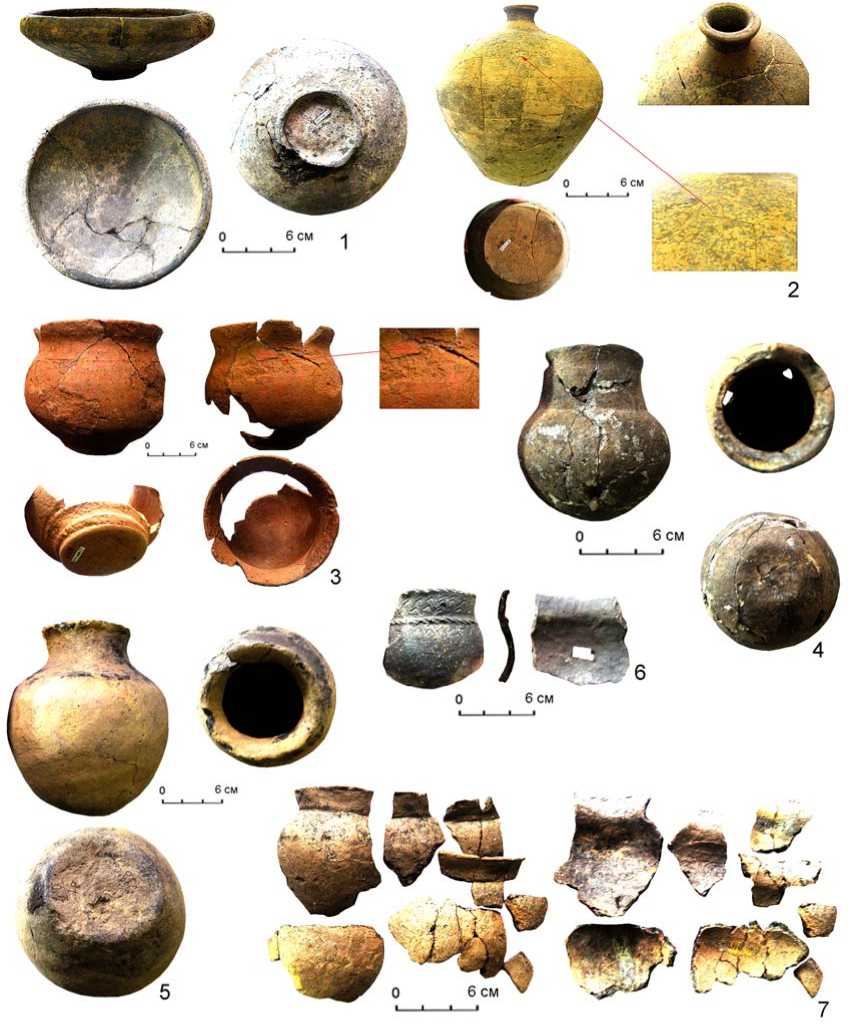

Состав формовочных масс керамики из могильников Зауралья

|

Могильник |

Состав |

|||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

|

|

Малково |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||||||

|

Дружное |

1 |

|||||||||||||||||

|

Соленый Дол |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

|||||||||||||

|

Большекараганский |

1 |

1 |

1 |

3 |

1 |

|||||||||||||

|

Магнитный |

3 |

1 |

1 |

3 |

||||||||||||||

|

Солнце-2 |

4 |

|||||||||||||||||

|

Устюг-1 |

2 |

2 |

5 |

2 |

9 |

4 |

8 |

2 |

2 |

1 |

||||||||

|

Козлов Мыс |

2 |

1 |

3 |

1 |

||||||||||||||

Примечание: 1 – шамот, песок; 2 – шамот, органика; 3 – тальк разнокалиберный, песок; 4 – шамот, органика, песок; 5 – тальк, песок разнокалиберный; 6 – тальк, песок; 7 – шамот, песок, жженая кость; 8 – мелкий песок, органика; 9 – тальк, мелкий песок; 10 – тальк, песок разнокалиберный, шамот; 11 – шамот, мелкий песок; 12 – шамот, песок разнокалиберный; 13 – мелкий песок, жженая кость; 14 – песок разнокалиберный; 15 – мелкий песок; 16 – шамот; 17 – песок разнокалиберный, органика; 18 – жженая кость (в графах таблицы цифрами указано количество случаев нахождения таких составов формовочных масс)

«склеивались» в месте максимального диаметра, к ним крепилась верхняя часть (рис. 2, 4–7 ). Край венчика уплощен и отогнут. Изначально сосуды были круглодонными, в одном случае дно сделали уплощением. Образец с очень тонкими стенками изготовлен при помощи «выбивки». Посуда заглажена и слегка залощена. Орнамент зафиксирован только на одном горшке в зоне горловины и плечиков, выполнен с использованием уголкового штампа (рис. 2, 6 ). Следует отметить, что могилы с данной керамикой – подбойные, а антропологические характеристики индивидов сближаются с данными по Соленому Долу [Китов, 2013. С. 532–533].

В коллекции Большекараганского могильника просмотрены семь заглаженных и залощенных сосудов из захоронений II–V вв. в курганах 8, 18, 19 и 20 [Боталов, 2000. С. 251, 225. Рис. 3]. В формовочных массах выявлены тальк и песок разной концентрации, шамот, органическая примесь в небольшом количестве (см. табл.). Красноглиняный кувшин с желобками на горле [Боталов, Гу-цалов, 2000. Рис. 7, III, 3] произведен на месте по привозным образцам. Один из большекараганских сосудов имеет отличия по составу глинистого материала, он белого цвета, в качестве отощителя взят мелкий калиброванный песок, есть следы ангоба зеленого цвета, что позволяет сделать вывод о его импортном происхождении. Разнообразие рецептур и форм в посуде Большекара-ганского могильника (кувшины, горшки, банки, кружки, крынки, блюда, котлы, хумчи, кубические емкости) коррелирует с разнооб- разием погребальных конструкций могильника: круглые, квадратные, длинные курганы, склепообразные, могилы с отвесными стенками, с колодами, подбоями, нишами. Значительная часть этой привозной посуды происходит из Приаралья, например, кружки с вертикальной ручкой, котлообразные емкости с ручками, украшенными шишечками, имитирующие гуннские котлы; налепной орнамент в виде полос и колец [Левина, 1996. С. 188. Рис. 63, 65; Боталов, Гуцалов, 2000. Рис. 10– 11]. Однако широкодонные кувшины с толстым отогнутым краем, узкогорлые кувшины с приземистым туловом и широким дном [Боталов, Гуцалов, 2000. Рис. 9–57; 10–10, 12] в этом круге гончарных изделий аналогий не находят. Последние формы характерны для салтово-маяцкой культуры, известны в раннебулгарских памятниках [Багаутдинов, 1993. Рис. 2, 1; Богачев, Зубов, 1993. Рис. 7, 2]. Фрагменты салтовских кувшинов тоже найдены на памятниках бакальской культуры, например, Усть-Утяк, где они также являются импортом 3. Утолщенный плоский бортик с подлепом ленты находим в каунчинских хумчах V в. [Левина, 1971. С. 152. Рис. 52, 3]. Широкодонные кувшины и декор из валиков на горле считаются не характерными для приаральских памятников, а происходящими с предгорьев Тянь-Шаня и Южного Казахстана, как и красный «пачкающий» ангоб, ангоб белого цвета [Левина, 1996. С. 193–194].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

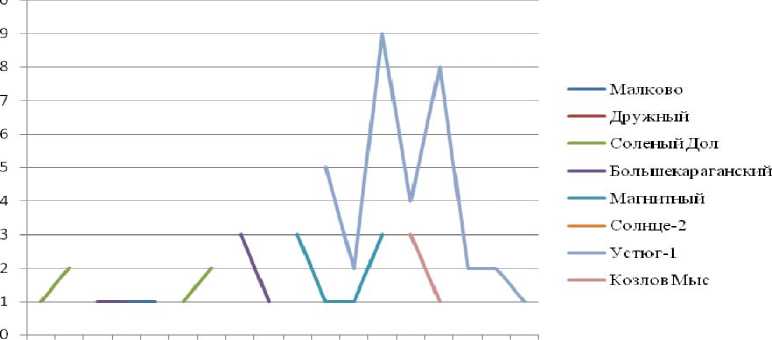

Рис. 3. График распределения могильников степного и лесостепного Зауралья по рецептуре формовочных масс керамики (сведения о составе примесей в керамике могильников Устюг-1 и Козлов Мыс-2 даны по: [Матвеева, Кобелева, 2013. Табл. 1, 2, 4]) . По горизонтальной оси указаны типы формовочных масс, а по вертикальной – количество случаев нахождения формовочных масс данного типа для каждого могильника

Залощенный изнутри и снаружи сосуд из могильника Дружное, датированного IV–V вв. [Боталов, 2000. С. 255. Рис. 11, 2 ], в составе теста обнаружил мелкий калиброванный песок и жженую кость, что позволяет его отнести к импорту. В опубликованной части коллекции есть банка с криволинейными резными узорами на поддоне из кургана 4 [Боталов, Гуцалов, 2000. Рис. 12, II , 3 ], похожая на посуду из комплексов Джетыасар-3 [Левина, 1996. Рис. 79]. Могильные ямы данного могильника относятся к разряду прямоугольных с отвесными стенками.

Прилощенный горшок из могильника Солнце-2 [Боталов, 2009. Рис. 39, 15 ] сделан с уплощенным скошенным дном и наклонным устьем из теста с большим количеством шамота в крупных фракциях, песком и органикой. Конструировался из трех частей: плечики и придонная часть лепились в месте максимального диаметра, потом присоединяли горловину. Изначально сосуд был круглодонным, дно сделали уплощением придонной части.

В итоге керамику, изученную с точки зрения состава формовочных масс и способов конструирования из могильников Южного Зауралья (см. табл.; рис. 3), можно разделить на две основные группы с условными наименованиями «местная» и «импортная». Привозную отличают калиброванный песок и мелкая жженая кость. «Импортная» керамика изготовлена на гончарном круге, иногда ан-гобирована (рис. 2, 1–3). Ранее лощеная керамика из аналогичной формовочной массы была найдена в могильнике Устюг-1. Обна- ружение такой же рецептуры глиняного теста в могильниках степного Зауралья, как и вышеприведенные аналогии, позволяют нам предположительно связать данную традицию, которую мы сначала называли «среднеазиатской», со степной зоной Южного Урала – Приаралья 4. В местную посуду попали приземистые горшки с округлым дном, низкой горловиной и «бедным» орнаментом по венчику и горловине в виде отпечатков гребенки, нарезок, «защипов», разнообразных вдавле-ний, типичные и для поселенческих памятников (рис. 2, 4–7). Традиционными отощи-телями в южноуральской посуде являются шамот и органика (см. рис. 3). Она вся – ручной лепки, представлена среднегорлыми или узкогорлыми сосудами, со средней и высокой шейкой. На поверхности обнаружены следы заглаживания и лощения.

При сравнении степной южно-уральской посуды с бакальской лесостепной выявлены как сходство, так и отличия в формах, рецептуре формовочных масс и обработке поверхности. Сходство объясняется саргатским наследием в гончарстве, оно выражено в преобладании баночных и горшечных круглодонных форм, как уже ранее отмечалось [Боталов, 2009. С. 239], и рецептур на основе песка и шамота [Матвеева, Кобелева, 2013. С. 76]. Проявившееся в бакальской культуре заимствование от карымских мигрантов чашевидных круглодонных форм и орнаментики фигурными штампами в керамическом комплексе, оформления венчиков карнизи-ками, на Южном Урале не фиксируется. Поэтому таежный импульс инноваций на территории северной лесостепи надо считать угасшим.

За счет заимствования ряда приемов гончарства с юга и более раннего проникновения кочевников с приаральскими гончарными изделиями, уже на большекараганском этапе II–III вв. в гунно-сарматских памятниках Южного Урала появились лощение, добавка органики для большей пластичности масс, изготовление узкогорлых кувшинов и плоскодонных горшков и банок. На дружен-ском этапе гунно-сарматского историкокультурного комплекса новации в местном керамическом комплексе проявились в расширении круга заимствованных в культуру новых форм: сковород, ваз, кружек, котловидных емкостей, связанных с престижными элементами кочевого быта. Можно указать на доминирование плоскодонных емкостей среди других сосудов в выборках, что является среднесарматским наследием, а также на обилие прямого импорта станковой ангоби-рованной посуды из разных мест Средней Азии, что, по-видимому, связано с прямым переселением кочевых групп из районов долины Сырдарьи. Сходны и принципы трехчленного конструирования керамики, однако, прямого совпадения формовочных масс мы не видим. Поэтому поставленный вопрос об источниках традиции лепки с добавлением жженой кости пока остается открытым.

Интересно, что как новацию в гончарстве друженского этапа, а также в орнаментике бакальской культуры, можно отметить глубокое насечение бортиков сосудов, придающее им волнистый характер и представляющее зачастую их единственный декор, а также пояски из пальцевых вдавлений [Боталов, 2009. Рис. 41, 44]. Истоки этих приемов также находим в отрарско-каратауской культуре предгорьев Тянь-Шаня и на дже-тыасарской керамике, где они появляются, по мнению Л. М. Левиной, не ранее IV в. [1971. Рис. 61–27. С. 197, 200].

Отметим, что именно такие способы декорирования 5 надолго вошли в традицию бакальского гончарства Тоболо-Ишимской лесостепи, что позволяет нам видеть влияние на местное керамическое производство тех же мигрантов с территории современного Казахстана, проникнувших и в степи Южного Урала, и в лесостепь Зауралья. Однако бытование круглодонных горшков на всем протяжении существования бакальско-го гончарства и относительно быстрый выход из моды керамических кувшинов в То-боло-Ишимье, несомненно, указывает на то, что в лесостепи влияние переселенцев на хозяйственную жизнь быстро ослабевало.

Поскольку новации в местном гончарном производстве затронули все этапы изготовления емкостей и на несколько веков изменили облик традиционной материальной культуры, то полагаем, что наряду с оригинальными привозными образцами на выпуск нового ассортимента посуды, ее формовку и декор повлияли именно сами переселенцы, оседавшие на окраинах степи, а не только активизировавшаяся торговля в регионе.

С заключением о появлении мигрантов с чуждыми гончарными традициями на Южном Урале согласуются и выводы Е. П. Китова о смешении биологически различных групп населения, но имеющих практически одинаковый тип преднамеренной деформации голов, а также о наличиях у них травм военного характера [2013. С. 533, 537]. О направлениях миграционных связей между древними жителями Урала и палеонаселением Средней Азии говорит и близость характеристик мужских групп из курганов Южного Урала и могильника Туюк-4 в Киргизии, а также населения Средней Сырдарьи и Таласа [Там же. С. 536].

Таким образом, мы обнаружили общий компонент в памятниках лесостепного и степного Зауралья: Соленый Дол, Дружное, Магнитный и Устюг-1 – гончарную инновацию с технологией жженой кости и формами кружек, кувшинов и ваз, объясняемую волной мигрантов, расселившихся из одного центра, возможно, предгорья Тянь-Шаня, в III в. Однако на Южном Урале помимо этой инновации можно выделить еще несколько переселений, связываемых с разными формами погребальных сооружений и разнообразием керамических изделий (кувшинов , курильниц, котлов, сковород), исходящих с территорий Средней и Нижней Сырдарьи в III–IV вв. (см. рис . 1). Ослабленное влияние этого керамического комплекса также проявилось в лесостепи в виде специфических форм декора бакальской посуды.

Список литературы Свидетельства миграций в зауральском регионе эпохи великого переселения народов (по керамическим материалам могильников Зауралья)

- Багаутдинов Р. С., Набоков А. В. Новые материалы о погребальном обряде ранних болгар на Волге//Новое в средневековой археологии Евразии. Самара, 1993. С. 4-12.

- Богачев А. В., Зубов С. Э. Брусянский II курганный могильник ранних болгар//Новое в средневековой археологии Евразии. Самара, 1993. С. 19-41.

- Боталов С. Г., Гуцалов С. Ю. Гунносарматы Урало-Казахстанских степей. Челябинск: Рифей, 2000. 267 с.

- Боталов С. Г. Поздняя древность и Средневековье//Древняя история Южного Зауралья. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. Т. 2. С. 207-430.

- Боталов С. Г. Гунны и тюрки. Историко-археологическая реконструкция. Челябинск: Рифей, 2009. 672 с.

- Викторова В. Д., Морозов В. М. Среднее Зауралье в эпоху позднего железного века//Кочевники урало-казахстанских степей. Екатеринбург, 1993. С. 173-192.

- Иванов А. А., Плешанов М. Л. К вопросу о появлении «римского» импорта в урало-казахстанских степях//Гуннский форум. Проблемы происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов. Челябинск, 2013. С. 485-492.

- Китов Е. П. Население позднесарматского периода Южного Урала и Западного Казахстана//Гуннский форум. Проблемы происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов. Челябинск, 2013. С. 519-544.

- Левина Л. М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи. М.: Наука, 1971. 252 с.

- Левина Л. М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. М.: Вост. лит., 1996. 396 с.

- Любчанский И. Э. Могильник Соленый Дол и его место в культуре кочевников Южного Урала эпохи «поздней древности»//Гуннский форум. Проблемы происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов. Челябинск, 2013. С. 280-297.

- Матвеева Н. П., Кобелева Л. С. К вопросу об исходных компонентах раннесредневекового культурогенеза лесостепного Зауралья (по данным изучения гончарства)//Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2013. № 3. С. 68-78.

- САльников К. В. Исетские древние поселения//СА. 1956. Т. 25. С. 189-214.