Святая гора Афон и современное просвещение

Автор: Корольков Александр Аркадьевич

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Византия и современность

Статья в выпуске: 1 (8), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется личный опыт паломничества современных ученых на Афон и обсуждение роли Афона в современном просвещении, в том числе на международных конференциях «Афон - уникальное духовное и культурное достояние современного мира», состоявшихся в Веймаре и Белграде, в которых принимали участие монахи Святой Горы.

Русский афон, духовность, паломничество, просвещение, образование, исповедь

Короткий адрес: https://sciup.org/140297528

IDR: 140297528 | УДК: 271.2-788(495.631) | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_1_154

Текст научной статьи Святая гора Афон и современное просвещение

Исследовательский интерес к Афону пробудили в последнее десятилетие международные конференции «Афон — уникальное духовное и культурное достояние современного мира», проведенные в Австрии (Зальцбург, 2011), Германии (Веймар, 2012), Сербии (Белград, 2013). В последних двух конференциях довелось выступать с докладами автору этих строк. Участие в конференциях наряду с теологами, философами, литературоведами монахов Афона побудило участников отойти от привычной для научных обсуждений стилистики. Живое слово монахов, паломнические впечатления светских ученых порождали сочетание жанров — богословских, литературнохудожественных, философских, паломнических, педагогических. Обсуждение значения Афона для духовной истории человечества показало, что чисто рационалистический дискурс недостаточен для такой масштабной синтетической темы. Нужен «сочетательный» жанр, соединяющий размышления с душевно-чувственным отношением к столь значимому для индивидуальной и симфонической личности (если воспользоваться термином гармонии, рожденным в ранней христианской литературе и подхваченным евразийцами — Л. П. Карсавиным, Н. С Трубецким, Н. Н. Алексеевым) очагу духовного просвещения, каким стал за свою более чем тысячелетнюю историю Афон.

Сочетание художественно-образного языка с религиозно-философским — одно из достижений русской духовной культуры. А. Ф. Лосев был убежден, что «русская философия <…> представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям и определениям, а только в символе, в образе — посредством силы воображения и внутренней жизненной динамики»1. Сочетание размышлений с паломническими впечатлениями в предлагаемой вниманию читателей публикации — следование традициям классической русской философии.

И еще одно предварительное пояснение необходимо сделать. Под просвещением подразумевается не тот упрощенный смысл, который был распространен во времена процветания «домов политпросвещения» и различных научно-просветительских организаций, обществ. Отправной точкой понимания просвещения является тот смысл, который с прозорливостью художника и христианского мыслителя выразил Н. В. Гоголь: «Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово „просвещение“. Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить — не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но — всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем произносит»2.

О паломничествах к Святой Горе оставили свои повествования мыслители, писатели — Константин Леонтьев, Борис Зайцев, Валентин Распутин, Владимир Крупин. Свой вклад в освещение монашеской жизни на Афоне внесли ученые, труды их будут частично упомянуты, ценнейшим источником по истории русского монашества остается статья А. В. Соловьева3.

Афон — звуком слова самого, или его отзвуком — окликал меня давно. В студенческую пору, когда довелось впервые попасть к Черному морю, местный проводник водил по пещерам Нового Афона, но монастырь, расцветший при Александре III, был в запустении; загадка Афона тогда едва коснулась сознания. И Афон тот воспринят был как единственный, хотя отчего-то он оказался «новым»; это с очевидностью вызывает догадку, что где-то еще существовал «старый» или подлинный Афон, как есть Валаам и Новый Валаам в Финляндии, куда переместилась вынужденно гонимая воинствующими безбожниками монашеская братия. Реальная история Нового Афона далека от аналогий с Валаамом. Монахи афонского Руссика сознательно искали в южных районах России место для строительства обители. В результате в 1875 г. в Абхазии был основан Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь4.

Когда углубился в чтение текстов Константина Леонтьева, стало ясно, что только Афон мог преодолеть языческую необузданность натуры красавца-дипломата и повернуть его к творческому сосредоточению, к прозрениям о судьбах европейской цивилизации, о будущих социалистических экспериментах, о наступлении «массовой культуры» как следствии либеральной демократии и эгалитарного (уравнительного) прогресса5. О Леонтьеве, мыслителе ХIХ столетия, вычеркнутом из советских вариантов истории русской философии, удалось в 1991 г. издать небольшую книгу «Пророчества Константина Леонтьева»6.

Нет другой земли на свете, которая бы так непосредственно соединялась с Небом, как Афон. Возможно, возразят: есть еще Святая Земля, она возвестила о рождении и воскресении Христа. И все же Афон, молитвенно, энергийно прильнув к Небу, укреплялся от столетия к столетию молчанием, исихией.

У всего есть предпосылка, предоснова, даже у избы — сени, а у бани — предбанник. Уранополис — это предвестие встречи с Афоном, море там — как створ ворот к Святой Горе, и безбрежность моря не снимает этого ощущения, вернее, предощущения невидимой еще, но такой близкой земли монахов, где сам воздух пропитан молением, священнобезмолвием, ибо уже 1200 лет, если не более, в монастырских храмах, киновиях, скитах, келлиях, каливах, пещерах возносятся к небу молитвы. С берега Эгейского моря в Уранополисе виден последний «палец», — вытянуты в море узкими полосами полуострова; некоторые называют три таких полуостровка не пальцами, а ногами. Там, за третьим пальцем, или за третьей ногой, уже откроется особый мир, который, возможно, дарует и нам очищение Исповедью, беседами с отшельниками, богослужениями.

Как разумнее не бросаться сразу в холодную воду, а постепенно в нее входить, так мы приближались к Святой Горе, подготавливаясь к встрече в Уранополисе. Уставы современных афонских монахов не позволяют купание в море, мы знали об этом и не упустили возможности поплавать сразу же по прибытии в Уранополис, а потом и ранним утром, перед отплытием на Афон. 20 мая — еще не лето даже в Греции, вода обжигала, напоминала Телецкое озеро — и своей прозрачностью, и родниковым холодом. Небольшая гостиница «Македония» почти на берегу. Спуститься с горки — минутное дело, труднее пройти по прибрежным камням, галькам, а все же хочется испытать и их голыми ступнями: они уже почти афонские.

В Уранополисе много примет близости Афона. В магазинчиках изобильно предлагают иконы, порою мастерски выполненные, копирующие византийские образцы. Даже в отеле «Македония» над стойкой вратника — целый иконостас.

Перед купанием кланялись мы в сторону утреннего солнца; греческий рыбак, глядя на нас, тоже осенил себя крестным знамением. Плавая, видели, как бойко ловится у него рыба — то и дело он снимал с крючка сверкающий серебром улов.

Апостол Иоанн Богослов крестил островитян Патмоса прямо в морской воде. Как на Патмосе вся вода у побережий святая, так и подле Афона она освящена самой Богородицей, а впоследствии и многими подвижниками Христовой веры. Оттого

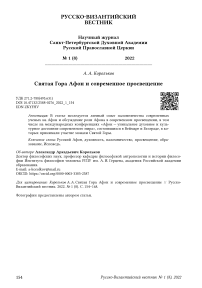

Петербургские профессора-паломники (сидят слева направо): автор статьи А. А. Корольков и ректоры вузов А. В. Шабров (Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова),

Г. А. Бордовский (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена), В. Е. Романов (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна)

и радость от купания здесь, вблизи Святой Горы, не только телесная, но — духовная, — радость пронизывает все существо наше — это видно по просветленным лицам, по словам благодарения, невольно вырывающимся у купальщиков. У немолодых профессоров разгладились морщины, движения стали энергичными, исчезла стеснительность в поклонах и молитвах, которая невольно сказывается у публичных людей.

Ужинали в распахнутом к морю и лесистым горам ресторане. Радушный хозяин-болгарин старался предложить сразу две национальные кухни — греческую и болгарскую. Выбрали ассорти из даров Эгейского моря, разлили по рюмкам из небольшой бутылочки, похожей на флакон, болгарскую ракию. Закатное солнце висело высоко, казалось, еще посидим, любуясь его багровым диском, но солнце как-то мгновенно нырнуло за гору, и сразу наступила ночная темень, повсюду вспыхнули электрические светильники.

Возвращались в «Македонию» под перезвон колоколов. Оказалось, что звонят в храме, вытянутом своим длинным телом прямо под окнами нашей гостиницы. Открыл балкон, понял, что только в праздник так голосисто вызванивают колокола, а вскоре нестройно, но явно торжественно заиграл духовой оркестр. Пропустить церковный праздник было бы непростительно. Вратник гостиницы показал икону святых Константина и Елены и пояснил, что церковь под окнами — в честь этих святых, в ней — престольный праздник. В церкви — веселость, несвойственная службам в русских храмах, потому и оркестр здесь был уместен: какая-то свадебная веселость. Прихожане принаряжены, но женщины без платков — видно, греки по-иному относятся к тому, что неприемлемо для наших служб, правда у девочек мелькают белые шапочки и белые же наряды. Приложился к иконе святых Константина и Елены, прикосновение к ней всколыхнуло душу. Священник благословил пышным кусочком хлебца, завернутым в бумажную салфетку. Пели по-гречески «Господи помилуй». Милость Божия, что у порога Афона, в Уранополисе, сразу попал на праздник. И главный для храма!

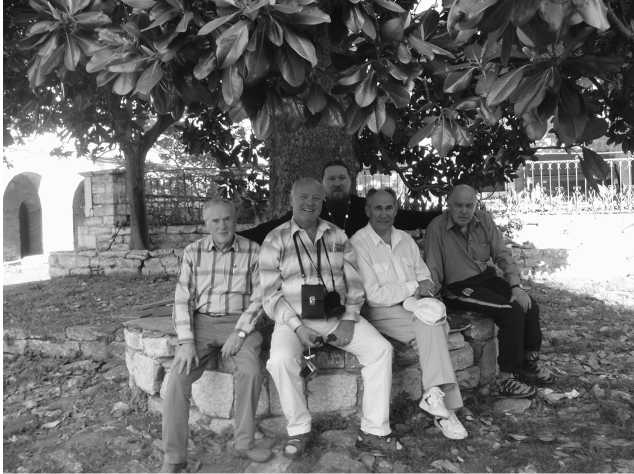

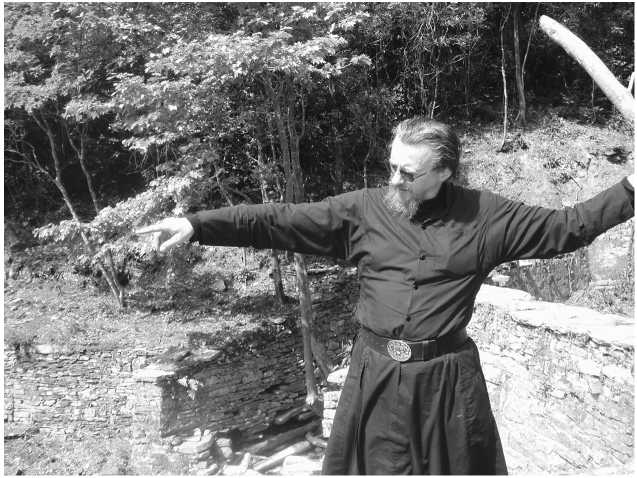

А. А. Корольков на фоне скита Ксилургу

Вообще, на этот короткий отрезок нашего паломничества, выпали замечательные праздники: 22 мая — свт. Николая Чудотворца, а 24 мая — родной наш праздник славянского происхождения, — учителей словенских Кирилла и Мефодия, который довелось нам встретить в русском скиту Ксилургу, будто Кирилл и Мефодий напомнили о высшем предназначении нашей профессии — просвещать, но об этом уместнее сказать чуть ниже.

Почти повсеместно в литературе об Афоне подчеркивают, что на монашеском полуострове нет национальностей, там всех насельников называют афонцами. Русские паломники, всегда чуждающиеся национальной кичливости, робко объясняют свой больший интерес к русским монастырям, чем к греческим, языковым барьером.

Такая робость и такой подход с неизменной ссылкой на то, что перед Христом нет ни эллина, ни иудея, таит в себе ложное стремление в заботе о равенстве и братстве человечества отказаться от национального своеобразия, в том числе от национального проявления обрядов, пения, моления и чтения священных текстов на церковнославянском языке. Если быть последовательным, то надо отказаться от словосочетания «Русский Афон», от характеристик монастырей, скитов как греческих, или сербских, грузинских, болгарских, русских. В самом деле, почему тогда Ватопед или Иверон именовать греческими, они — православные монастыри, и не нужно никаких национальных прибавлений? Это ложная альтернатива — или христианский, или национальный монастырь. И то, и другое существует в слиянности, нераздельно.

Разнообразие личностей обогащает человечество, разнообразие национальных культур созидает подлинную мировую культуру; унификация же культур, личностей не способна ни на что, кроме массовой культуры. Это достаточно очевидно, хотя вопрос о соотношении национального и общечеловеческого, национальной и мировой культуры основательно запутали те культурологи, которым чуждо, а подчас и ненавистно всякое национальное своеобразие, возрождение народных начал в культуре.

Еще сложнее, даже рискованней вести разговор о национальных проявлениях христианства. Между тем сама история провела эксперименты с народами, принявшими либо католичество, либо православие. На своеобразие поляков, литовцев, помимо традиционных обычаев, народной культуры, безусловно, повлияло католичество, — оно созидало душу этих народов (понятно, что не все представители этих народов — католики, но будь они православными — это были бы другие народы).

И русский, принявший католичество, становится совсем другим человеком, человеком иной культуры, скажем прямо — он теряет русскость.

Национальное своеобразие храмов вряд ли у кого-то вызовет сомнение. Хотя храмы в странах православного вероисповедания строились во многом по византийским образцам, но русские храмы на Нерли, в Пскове, в Новгороде, в Кижах не спутать с болгарскими, грузинскими, сербскими, греческими православными храмами. Разве можно сие рассматривать как отказ от вселенскости православия, как отступление от единой соборной Церкви? Всякая общая истина преломляется индивидуально, быть человеком — не значит быть одинаковым со всеми, наибольшее проявление звания «человек» как раз связано с неповторимостью отдельных личностей; гении в культуре всегда уникальны и, подчеркну, национальны; неповторимость индивидуальности делает их общечеловеческими гениями не вопреки, а благодаря тому, что они — носители своей национальной культуры.

В Ватопеде убеждаешься больше и больше, что у христианства, и даже у православия, есть национальное лицо. Различие языков само по себе привносит национальное своеобразие, но еще более — пение, распевы. У греков, а Ватопед — греческий монастырь, в церковных песнопениях невольно улавливаешь интонации Востока. И чтение священных текстов напоминает русскому уху восточную монотонность.

И в то же время в Ватопеде приходит ясное осознание единства христианской культуры, духовного родства всех христиан. Паломничество на Афон — это мост в христианское братство; там возникает не просто диалог культур, а единение культур, единение личностей перед ликом Божественным, перед вечностью.

Нас невольно притягивал к себе прежде всего Русский Афон. Столетие тому назад Русский Афон был обширен: по данным 1903 г. из всех 7432 монахов Святой Горы русских насчитывалось 3496, греков — 3276, а остальных национальностей — 660 человек7. В XX в. Россия утратила многие монастыри, храмы не только в своем Отечестве, — она теряла свои духовные очаги, а вместе с ними — собственность, территории, русское влияние и там, в далекой Греции. И даже потерянное все еще воспринимается как наше, родное. Свято-Андреевский скит, хотя с 1992 г. насельниками его стала грекоязычная братия, — для души остается русским. Огромный храм при спуске с перевала к небольшому городку Карее, административному центру святогорских монастырей, словно подставляет взору свою красу, если воспользоваться образным словом Валентина Распутина, со всех сторон — глаз не оторвать. Апостол Андрей Первозванный и именем своим, и преданиями о его хождении по Древней Руси дорог русскому сердцу. Знали мы, что в соборном храме оберегается святыня — глава св. Андрея Первозванного, точнее — лобная кость апостола.

В скит попали мы в час затишья — будто безлюден вовсе был скит. Запертая дверь соборного храма не давала надежд приложиться к заветной святыне. В тени развесистого дерева-куста невольно приходили грустные мысли об истории русского монашества не только на Афоне, но и на близком петербуржцам Валааме, откуда часть братии смогла уйти в Финляндию, но без притока русских отшельников Новый Валаам в Финляндии утратил русское лицо, наши монахи постепенно обрели покой на монастырском кладбище, а новая братия заговорила по-фински и по-английски. К счастью, наш Валаам возрожден и поддерживает связи с Новым Валаамом.

Полтора столетия назад на месте Андреевского скита существовала небольшая келья, относящаяся к монастырю Ватопеду. Двое русских старцев — Виссарион в Вар-сонофий — получили от патриарха Константинопольского Анфима VI грамоту, позволившую в 40-е гг. XIX столетия развернуть строительство общежительного русского скита. Первым дикеем (настоятелем) скита и стал иеромонах Виссарион.

Лишь в 1971 г. не стало в живых последнего русского монаха, отца Сампсона, и еще двадцать лет оставалась надежда и возможность сохранить для России

В монастыре Хиландар с духовником иеромонахом Кириллом эту несравненную по красоте и духовной значимости обитель. Уже прокатилась по нашей стране перестройка, уже объявили независимость России от ее державной мощи, уже назревала гордыня национальных суверенитетов, и, хотя при этом уже возвращался к нам дух православия, некому оказалось заметить, что русский СвятоАндреевский скит перешел в руки греков. Наверное, с соблюдением юридических процедур. И теперь скит принадлежит греческому монастырю Ватопед.

Скит для меня — думаю, и для многих — рисуется в воображении как небольшая обитель с часовенкой или небольшой церковью. Ограниченность такого представления развеивается при встрече со скитами Афона, особенно — со Свято-Андреевским гигантским храмом, по величию — подстать Исаакиевскому или Троицкому соборам Петербурга. Скит вырастал из крохотной кельи, расправлял свои духовные крылья и возносил к небесам молитвы сотен монахов и тысяч паломников.

И хотя храм оказался заперт, все же не мог намоленный русскими монахами и паломниками храм ап. Андрея Первозванного не дать нам перешагнуть его порог. Одинокий монах вдруг зазвенел ключами, и врата храма распахнулись. К главе св. Андрея Первозванного смогли мы приложиться без той дверцы-крышки ковчега, которая обычно не открывается перед вереницей паломников. И помолились без торопливости.

В свободный от церковной службы час в первый же день нашей жизни в Ватопеде поднялись мы по древним каменным ступеням в просторную монастырскую лавку. Руки монахов многое приготовили для паломников: иконы и иконки, крестики, четки, подсвечники, церковная утварь… Витрины переполнены тем, что может напоминать о Ватопеде, об Афоне, что станет святыней на домашней божнице.

Как-то сразу увидел притаившиеся в уголке посохи, они были разные — и с изогнутыми самой природой ручками, и с массивными набалдашниками; ладонь сама легла на яйцевидную гладкую головку трости с незамысловатой резьбой по всей зауженной книзу поверхности. «Это мой посох. Афонский посох», — сразу прозвучало во мне; дальше по лавке разгуливал, постукивая по плитам пола, и уже посох подсказывал, какую покупку еще совершить.

Страх и вероятность потерять посох возникали на Афоне постоянно, трижды уж точно. Никогда не доводилось всюду быть с посошком, — рука привыкла к портфелю, к сумке, но не к посоху. Когда провели мы день на пароме, посмотрев с моря ту часть

Святой Горы, куда не пробраться было на машине, а для восхождений к почти неприступным скитам и кельям не хватало времени и сил, то и дело приходилось вздрагивать оттого, что посох мой оставался то на диванчике, то на палубе, — благо замкнутое пространство парома позволяло отыскать пропажу. Даже когда последний раз посох, казалось бы, окончательно был потерян после прощального обеда в болгарском кафе Уранополиса, он и тогда нашел меня в аэропорту Салоников: православный хозяин кафе, обнаружив забытый кем-то из наших мобильный телефон, примчался в Салоники и почти перед посадкой в самолет вручил нам пропажи. Афонский посох по возвращении в Петербург занял свое место в углу кабинета; это — внешне, в действительности он — всегда со мной, во мне.

По-родственному встретили нас в сербском монастыре Хиландар. Светящийся добротой иеромонах Кирилл, который своим крошечным ростом сразу напомнил детское «мужичок с ноготок», провел нас по монастырю и, конечно же, к святыне собора Введения во храм Пресвятой Богородицы — «Троеручице», иконе, почитаемой в качестве игуменьи Хиландара. Эта икона — свидетельство чудесного прирастания отрубленной руки преп. Иоанна Дамаскина. Святыни, узнаваемые и неведомые дотоле, тоже чудесным образом прирастают к душе, как только прикладываешься к ним, узнаешь об их обретении. Свв. Савва и Симеон — урок каждому христианину, они пренебрегли земными богатствами и властью. Поначалу сын правителя Сербии Савва готовился к монашеству в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре, а затем, уже в монастыре Ватопед, его нашел отец, но не как преследователь, а как инок, тоже избравший подвижнический путь, забывший свое царское имя Стефана Первого и обретший имя Симеона. Свв. Савве и Симеону поклоняется и в вечности будет поклоняться православный мир.

Хотя мощи святых давно покинули Хиландар, но рака св. Симеона сохраняет благоухание; она стоит у самой стены храма. За внешней стороной этой стены, уцепившись корявыми корнями за камни, раскинулась лоза, которая плодоносит много столетий, будто дает ей жизненные силы для долголетия св. Симеон.

Пять дней на Афоне хотелось распределить так, чтобы побывать и в монастырях, и в скитах. При этом сразу приняли без споров решение не уподобляться туристам, бегающим по достопримечательностям. Прочувствовать Афон — значит избавиться от суетности. На три дня мы оплатили простенький джип, ловящий грубыми рессорами все колдобины, камни, и это позволило поклониться святыням Иверона, Кареи, Зографа, Великой Лавры, Хиландара, Дохиара, каливе св. Спиридона, келии старца Гавриила… Старались не пробежать наскоро, а помолиться, всмотреться, вчувствоваться в особость святынь, вековых строений, храмов, стен.

Ксилургу сразу вошел в наше сердце, и хотя приехали мы туда, чтобы повидать, помолиться и распроститься, но нам дано было приобщиться к жизни этого русского скита. В Ксилургу побывали трижды. От Ватопеда, где мы поначалу остановились, это сравнительно недалеко. Наш джигит-водитель, поднимая горную пыль, проскакивал пространство между ними минут за пятнадцать, хотя часть пути, особенно на подъезде к скиту, машина сотрясалась на колдобинах, поневоле медленно преодолевала ямы и камни. А в конце и вовсе только выучкой грузина, с малых лет не страшащегося круч и умеющего оценить возможности своей машины, мы втискивались в тропу между скалой и обрывом, а потом оказывались на площадке, где стоял не то небольшой трактор, не то квадроцикл. На нем, как потом выяснилось, отец Симон и грузы перевозит, и навещает Пантелеймонов монастырь, далекий по километрам, но близкий по отношениям, поскольку Ксилургу (Богородичный скит) подчинен Свято-Пантелеймонову монастырю.

Предание, переходящее сквозь столетия, гласит, что в Успенском храме Богородичного скита молилась перед иконой «Сладкое лобзание», именуемой в России Владимирской иконой Божией Матери, еще до крещения Руси кн. Ольга. Видно, тогда в зарождающемся афонском пустынножительстве еще не утвердился аватон, т. е. отказ допускать женщин на Афон, который со временем стал даже частью уголовного права Греции. Нынешние радетели «прав человека» то и дело возбуждают несведущих

Террасы Ксилургу людей призывами устранить аватон, как якобы дискриминационный для женщин, а заодно и снять всякие ограничения для туристов, желающих поглазеть на диковинную монашескую республику. Забывают при этом лишь об утвердившихся столетиями правах монахов сохранить и для себя, и для вечности духовную жизнь Святой Горы. Попасть на Афон и мужчинам не слишком просто. Для паломничества к Святой Горе мы получили диамонитирион — специальное разрешение-приглашение с афонскими печатями и четырьмя подписями, позволявшее сесть из Уранополиса на паром «Достойно есть» и жить в монастыре Ватопед с 21 по 24 мая 2011 г., совершая паломничества по обителям, а потом переместиться в Свято-Пантелеймонов монастырь.

Наше родное, кровное угадываем мы токами притяжения. В Ксилургу душа наполнилась встречей с духовной прародиной. Русские монахи именуют скит Ксилургу доступнее своим звучанием и смыслом для нас — Богородичным. Соборный храм в скиту — Успения Пресвятой Богородицы, — он тоже — из самых первых на Святой Горе. Рядом, в прямом соседстве — еще два храма: свв. Кирилла и Мефодия и уже совсем древний — во имя преп. Иоанна Рыльского. Если все дворище уподобить просторной избе, то храм Иоанна Рыльского — это русская печь тех времен, когда еще не кирпичной кладкой пользовались, а били печь из глиняной смеси, получалось цельное, словно литое творение, способное выдерживать и жар, и холод, и тяжести, и шаткость почвы. За тысячелетие всякое претерпел храм, глубокими трещинами прочерчен его купол, половицы прогнили, при входе с опаской осматриваешься — не близка ли та минута, когда не осилить уже строению груза времен, не рухнет ли оно? В Ксилургу обретаешь чувство православного дома, здесь все — свое, здесь все — свои в сокровищнице христианского мира, в родном Афоне, в Русском Афоне.

В Богородичном скиту посчастливилось нам встретить праздник славянских просветителей Кирилла и Мефодия, который с 1988 г. обрел новую жизнь в России — его стали называть праздником славянской письменности и культуры. Обед праздничный устроили не в обширной трапезной Богородичного скита, а прямо на кухне, где стол вполне достаточен для десяти человек, а нас столько и получилось — семеро паломников, иеромонах Симон, диакон Мартиньян и молчаливый послушник. Кашеварил сам отец Симон: пока мы побродили вдоль каменных террас на подступах к скиту, защищающих его от осыпей и подтоплений, отец Симон приготовил уху и вскоре громко призвал на трапезу.

Уцелевшая древность Ксилургу

Бак из нержавейки — кастрюлей его трудно назвать, хотя по форме, вроде, кастрюля, но величиной превосходит привычные представления о кухонной посуде — отец Симон водрузил на середину стола, справа от себя, чтобы удобно орудовать поварешкой. Открытие крышки вызвало восторженные возгласы. Иеромонах снял с полки едва подъемную даже для его крепких рук флягу, и оливковое масло забулькало в уху. Набулькал от души. Необычную эту добавку к ухе не осмелились оспорить, но все же недоверие к результату оливкового вторжения читалось в глазах питерских паломников.

Помолились. Отец Симон поочередно наполнил до краев тарелки, спрашивая каждого: «Погуще? Пожиже?» Рыбаки любят присловье «без стопки — рыбный суп, а со стопариком — уха». Какой же рыбак согласится на жалкий суп, а не на ушицу?! Наш гостеприимный батюшка не изменил ни назиданию рыбаков, ни афонской традиции — предложил на выбор узо, т. е. афонскую виноградную водку, настоянную на анисе и тайном сочетании приправ, или вино. Дружно одобрили узо, монахи же предпочли легкое виноградное вино. Крохотные стопки наполнили и выпили за праздник. Каждый монастырь имеет свое неповторимое вино и какие-то свои секреты приготовления крепкого напитка — узо. Восхищенные возгласы от первых ложек ухи сменились молчанием, все осваивали содержимое своих тарелок, шумное причмокивание монаха Мартиньяна не раздражало, а, напротив, придавало особую радость от братского застолья, каждый из нас тоже причмокивал от удовольствия.

Одутловатый и кажущийся мрачноватым, недовольно покрякивающий монах Мартиньян сидел напротив меня, и потому без всякого подглядывания можно было заметить, как он попеременно то хлебает уху, то сдабривает ее салатом, черпая ложкой из общей миски и выбирая ломтики помидоров.

Праздничная трапеза не следовала всем канонам монастырского вкушения пищи, где не переговариваются, а вслушиваются в громкое чтение священных текстов. Здесь позволено было и произносить тосты — их получилось три, и немного побеседовать, особенно после завершения еды, за чаем. Второй тост вышел за благополучие русского скита, а третий — за монаха Мартиньяна, его отец Симон назвал старцем и нашел о нем очень добрые, похвальные слова. Отец Мартиньян недовольное что-то бормотал, желая прекратить славословие, похохатывал, показывал всей своей грузной фигурой и гримасами, что не нужны тосты в его честь.

Отец Симон у древней монастырской мельницы

Мы, паломники, вдохновенно, но нестройно пропели многолетие с повторами: «Еще раз ему многая лета…», после чего иеромонах Симон одобрительно и вместе с тем насмешливо заметил: «Чувствуется архиерейская выучка». Он попал в точку, потому что возглашением многолетия профессора овладели на совместных с иерархами Церкви трапезах за годы заседаний межвузовской ассоциации духовнонравственного просвещения «Покров».

Оказалось, что монах Мартиниан (хочется называть его Мартемьяном, но отец Симон именует по-иному) смолоду пришел на Афон, и его подвижничеством уцелел, а потом и с Божией помощью укрепился, похорошел Богородичный скит. На этом болезненно-одутловатом монахе держалась многие годы литургическая жизнь храмов скита. Нет внешних красот в подвижниках, живое подтверждение тому — старец Мартиниан. Возраст его еще не закатный — едва перевалило за 60, но он и для скита, и для всего Русского Афона заслужил старчество, хотя старчество особое, не направленное на исправление душ паломников, он — трудяга и молитвенник, но избегает общения за пределами церковной службы. Мы оставили записочки о здравии и упокоении близких и знаем, что в устах старца Мартиниана произнесение их имен найдет защиту у Господа и святых покровителей.

После благодарственной молитвы старец Мартиниан, буркнув что-то прощальное, покинул трапезную, а нас с отцом Симоном послеобеденная беседа сблизила. Он рассказал о том, как вызревало решение его, священника церкви российского курортного черноморского города, уйти на Афон; о том, как с Божией помощью выправляют они силами нескольких монахов, послушников и трудников облик древнего скита; для паломников обустроили по-современному гостевой корпус, где немало теперь мест для приезжающих из России и других православных стран.

Причаститься довелось на Афоне трижды: в греческом Ватопеде, в Богородичном русском скиту в день просветителей славянских Кирилла и Мефодия и в Свято-Пантелеймоновом монастыре. Посох вел меня по Афону к покаянию — это осозналось после, когда уже завершилось наше паломничество. Таинства Исповеди и Причастия потому и таинства, что они даны только нашей душе.

Самое глубокое предстояние перед Господом и Пресвятой Богородицей дал Свято-Пантелеймонов монастырь. Такой долгой ночной службы не было в моей жизни. В три часа ночи, или это точнее назвать предутром, кто-то из монахов, пройдя

Свято-Пантелеймонов монастырь по коридору архондарика с билом, ударами колотушки по дереву поднял нас в кромешной тьме. Электрического света в архондарике не было, лишь в углу коридора мерцала лампада, давая крошечный свет, чтобы ненароком не оступиться. Разговаривая почему-то полушепотом, мы вереницей пошли к храму, едва угадывая в темноте фигуру впередиидущего.

Сразу скажу, что вышли мы из храма около девяти часов утра, хотя по-афонски время было совсем иное, но мы вели отсчет времени по той разнице с Москвой, которую установили на часах, приземлившись в Салониках. Афон переворачивает все наши координаты времени — не потому только, что часы там идут совсем не так, как всюду, а потому, что духовные события совершаются здесь тогда, когда в обычной жизни мы спим, не ведая, что ночь способствует особому духовному сосредоточению, — долгая афонская литургия сама по себе открывает тайники души, соединяет ее с высшими смыслами. Храм при мерцании свечей — пространство вечности, в котором оказываются возможными встречи нашей души с Богом. Это пространство встречи души человеческой с духовностью Божественной, обретения душой подлинной духовности. Это наполнение разума тем, чего ему всегда недостает, тем, что выше всякого знания и познания — Божественным светом.

Все развитие рациональности вело к оскудению духовности. Это особенно стало явным в нарастании прагматизма и гедонизма. Масс-медиа убивают стремления души к возвышенному. Природа не терпит пустоты, обездушенный ум — это пустота разума. Духовность, которую мы ищем на Афоне, — это не еще одно проявление культуры, наряду со многими другими ее проявлениями, это другое, — это форма жизни. Мы ищем полноты человеческого бытия, а без духовности, без опыта аскетизма человеческое бытие теряет свое сущностное основание. Страсти одолевают человека — это и властолюбие, и честолюбие, и похоти, и многое другое. Афон дает нам уроки бесстрастия. Современный человек т. н. цивилизованного мира погружен в себя, но не в те внутренние глубины, которые соединили бы его с историей народа, с культурой как культом духовных ценностей.

Исповедь — это голос совести и раскаяния. Перед смертью даже неверующие тянутся к Исповеди, возможность подлинной Исповеди — из высших даров нашей жизни. Этот высший дар пришел к нам на Святой Горе. Профессор Санкт-Петербургской медицинской академии рассказал там, на Афоне, как умирала его пациентка, когда он был еще юным врачом. Она держала его за руку и говорила, говорила. Тогда он не ведал, что это была жажда Исповеди. Когда появилась возможность, он, будучи уже ректором, открыл при медицинской академии храм. Монах Досифей из сербского монастыря Хиландар мудро сказал: «Свобода есть, если человек свободен от греха».

Совершить паломничество на Афон, чтобы упасть на колени перед старцем и в искреннем покаянии сказать о сокровенном, очиститься — разве это не главное в хождении на Афон? Не за красотами идут к Святой Горе, а за покаянием, за духовной поддержкой афонского старца. Изможденный облик и внутренняя одухотворенность отца Макария, духовника Свято-Пантелеймонова монастыря, делали Исповедь естественным обращением к Богу, устраняли всякую неловкость, открывали самые тайные греховные поступки и помыслы. Каждый кающийся падал на колени и уже не был ректором университета или профессором, а — рабом Божиим, грешником, со страхом и трепетом ожидающим слов старца, его прикосновения к грешной главе.

С детства страшились мы черепов с их впадинами-глазницами, — в них виделась бездна смерти, тления. И лишь на Афоне прочувствовали родственность черепов с нами, пока живыми. Они говорят языком вечности, а этот язык необходим человеку, — без него проживший так и не вразумился, пропорхал мотыльком — и сгинул.

В двух костницах побывали мы на Афоне. Карея — поселение, которое не минуешь, пересекая полуостров, — веер горных дорог сходится здесь. Архиерейские соборы проходят в Карее, своеобразное правительство Афона — тоже в этой крохотной столице. В монастырях, скитах, келлиях ничего не купишь, кроме освященных икон, крестиков, меда, церковных предметов, а в Карее магазинчик наполнен продуктами. На Афоне всюду дыхание Богородицы, неудивительно, что и в Карее красавец-храм Успения Богородицы, а в нем чудотворная икона «Достойно есть». Обойдя храм, отворили мы тяжелую, но низенькую дверь в полуподвальную побеленную костницу. Оконца и светлые стены дают достаточный свет; согнувшись в три погибели, на корточках, невольно кланяясь до земли, вошли или, лучше сказать, вползли туда, где вдоль стен аккуратно сложены рядами-пирамидами человеческие черепа. Всех так хоронили — и отшельников, и трудников, вначале в землю, а через три года — в костни-цу, святость и грехи проявлялись в цвете черепа, костей, которые сложены отдельно. У тяжких грешников черепа потемневшие, некоторые и вовсе черные, а у праведников — золотистые, желтоватые. Земная жизнь запечатлевается даже в наших останках.

В костнице мгновение и вечность нераздельны. Спокойствие, умиротворение, уход от суеты мира здесь — наивысшие. Это — встреча с неизбежностью собственной судьбы. В костнице Ксилургу (Богородичного русского скита), более просторной ввысь, но более тесной вширь, чем костница в Карее, под одной из полок с черепами надпись: «Мы были такими, как вы; вы будете такими, как мы».

Афон — это не наше прошлое, Афон — это окно в вечность.

Святая Гора особым образом возносится к небесам; загадка ее в том, что она и возносится, и, подобно Покрову Божией Матери, святостью своей обнимает, одухотворяет весь Афон с его двадцатью монастырями, многими скитами, келиями, каливами. Чем ближе дыхание Горы, тем ощутимее ее духовный магнетизм, оттого и взбираются на самые неприступные кручи молитвенники — анахореты: диву даешься, глядя с палубы парома, как обитает на отвесной скале, в едва заметной пещере, монах, какой пищей обходится он; как переживает стихии, когда штормит осеннее, зимнее Эгейское море, когда ветры, дожди, бьют наотмашь в подобие окошка? А может быть, как раз и приближается отшельник к горнему миру тогда, когда бушует, неистовствует, грозовыми стрелами рассекая скалы, природа; лампадка и моление освещают в такие минут душу так, как нигде более. Не отсюда ли Покров Божией Матери расстилается по всей земле? Не оттого ли на главной иконе Афона Пресвятая Богородица возвышается, подобно Святой Горе, над полуостровом? Неслучайно весь Афон именуют Святой Горой, а не только ту его вершину, которая окунается в облака, — Гора сливается воедино с образом Богородицы. Святое место. Здесь нимб светится над землей, свидетельствуя о святости не отдельного человека, а восьмидесятикилометрового полуострова. Патриарх Кирилл в юбилейной проповеди, произнесенной в Свято-Пантелеймоновом монастыре, говорил о тысячелетнем присутствии русских монахов на Афоне: «Афон — образ вселенского православия. Являйте икону единства православия!»

Монахи Афона отделены от мирской суеты, но они не одиноки. К ним стремились и будут стремиться духовно ищущие люди. Их чутко слушали и слышали участники упомянутых конференций в Веймаре и Белграде. Монах монастыря Симонопетра Фе-отокий разъяснял, что инок не убегает от мира, поскольку стены монастыря позволяют обнимать весь мир любовью и молитвой. Одинок как раз человек, который считает себя успешным, удачливым: самовлюбленность, индивидуализм закрывают от человека мир. В сердце, напитанном желаниями успеха, нет Бога, нет любви. «Монах бесполезен, но всегда нужен». Монах сербского монастыря Хиландар Досифей сказал о том же словами, которые нельзя было не записать: «Индивидуализм — это энергия любви, обращенная лишь к себе». Слова монахов — не экспромты, рожденные сиюминутными ассоциациями, потому слова их подчас отлиты в загадочные формулы жизни: «Еще таинственнее стал человек, когда Бог стал человеком»; «Монахи проповедуют не словами, а своей жизнью».

И, тем не менее, они — носители мудрости, выражаемой словесно. Духовное сосредоточение дает афонским монахам прозрение, превосходящее философскую мудрость. В их словах выражено многое о задачах духовного просвещения. Они напоминают нам о сокровенном смысле слов «просвещение» и «образование»: если просвещение — это просветление души Божественным светом, то образование — это обретение образа Божиего. Мысли монахов Афона созвучны с идеями богословов и теоретиков христианской педагогики8.

Список литературы Святая гора Афон и современное просвещение

- Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 6. М., 1978. С. 184-380.

- Зеньковский В.В. Педагогические сочинения. Саранск, 2002.

- Патриарх и молодежь. Разговор без дипломатии. М., 2009.

- Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М., 1996.

- Кащеев А. А. История написания архимандритом Леонидом (Кавелиным) книги «Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь» // Русско-Византийский вестник. 2018. № 1. С. 120-125.

- Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991.

- Леонид (Кавелин), архим. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. М.: Тип. В. Ф. Рихтер, 1885.

- Леонтьев К.Н. Четыре письма с Афона // Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т.7. Кн. 1. СПб., 2005. С. 131-175.

- Лосев А. Ф. Русская философия // Алексей Федорович Лосев: из творческого наследия. М., 2007.

- Соловьев А В. История русского монашества на Афоне // Записки Русского научного института в Белграде. 1932. Вып. 7. С. 137-156.

- Шкаровский М.В. Русские обители Афона в начале ХХ века // Русско-Византийский вестник. 2018. № 1. С. 126-140.