Святые озера Урала и Западной Сибири (по материалам этнографических и археологических источников)

Автор: Сериков Ю.Б., Шутова Н.И.

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 4 т.6, 2024 года.

Бесплатный доступ

Священные места северных народов очень часто были связаны с водой: озерами, болотами, реками, заводями, перекатами, водоворотами и т. д. Самыми крупными природными объектами, которые включались в сакральную практику местного населения, были озера. Часто они имели какие-то особенности, которые и предопределяли их значение в духовной жизни и религиозной практике обитающих вблизи них народов. У многих народов такие озера воспринимались как места локализации хаотических сил нижнего мира. «Хозяин» или «дух» озера символизировал одного из представителей мифических существ, через которого поддерживались взаимосвязи между миром людей и силами нижнего мира. Однако святые озера существовали не только в недавние времена, но и в глубокой древности. Об этом свидетельствуют пока немногочисленные археологические находки на дне озер. Анализ найденных изделий показал, что все они оставлены в воде намеренно и являлись жертвоприношениями «духу» или «хозяину» озера. Наличие на дне озер специфических находок в виде произведений искусства, металлических изделий, целых сосудов и костей животных подчеркивает жертвенный характер подобных находок. Также священными являлись озера, на берегах которых древнее население размещало своеобразные культовые центры. Они характеризуются погребениями, культовыми площадками, ритуальными «кладами», большим числом предметов неутилитарного назначения и украшений.

Урал, западная сибирь, святые озера, жертвоприношения, ритуалы, этнографические и археологические источники

Короткий адрес: https://sciup.org/148330843

IDR: 148330843 | УДК: 903.7(470.5+571.1) | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-4-135-145

Текст научной статьи Святые озера Урала и Западной Сибири (по материалам этнографических и археологических источников)

EDN: EXFWCY

озера, единичны карстовые и суффозион-ные1. Природные свойства озер предопределяли их значение в духовной жизни и религиозной практике обитающих вблизи них народов.

Цель настоящей статьи – рассмотреть характерные признаки почитаемых озер и выполняемые ими функции в обрядовой деятельности населения в древности, Средневековье, в Новое и Новейшее время.

Этнографические данные. Священное озеро Лызи в Республике Татарстан пользовалось большим почитанием среди завят-ских (арских) удмуртов. В XIX - начале XX в. жители окрестных деревень перед праздником святых Петра и Павла проводили на озере общественные моления с закланием быка, телки и барана. В промежутках совершали частные моления с хлебом. Чтобы излечиться от болезней, сюда приносили индивидуальные дары.

Около озера выполняли еще один необычный обряд. На соседнем от озера возвышении на огромную ель вешали лубяную антропоморфную фигурку, ударами палок сбивали его на землю и закалывали барана. Это место называлось нычы вожо (удм. «священное возношение»). Вероятно, что прежде в исключительных случаях, во время эпидемий и в других кризисных ситуациях на озере приносили в жертву человека, а со временем стали заменять его принесением в жертву овцы2. Аналогичные символические обряды выполнялись и вблизи других озер. Так, чтобы задобрить хозяина Никулятского озера (Кировская область), на его берегу проводили обряд, в ходе которого изготовленную из снопа фигурку человека бросали в воду3.

По преданию, Лызинское озеро находилось когда-то в другом месте, у самого Сибирского тракта; там и совершались ритуальные обряды. После того как одна цыганка помыла в нем грязные пеленки, дух озера оскорбился и перевел его на другое место. Переселение совершалось на быках ночью во время сильной грозы. На рубеже XIX-XX вв. еще сохранялись следы бывшего озера в виде котлообразного углубления и ложбинки, оставшейся после перемещения озера4. Легенды о переселении озер зафиксированы в Кировской области и в других регионах. Основанием для подобных преданий являются свойства карстовых озер произвольно менять свои очертания, исчезать в одном месте и внезапно появляться в другом5.

У северных удмуртов почиталось бездонное озеро Котел – комплекс двух старичных озер в пойме р. Чепцы в окрестностях д. Сосновка Удмуртской Республики. По рассказам местных жителей, возле него в прошлом проводили религиозные обряды. Этого озера боялись, старались не хо- дить возле него, а если случалось проходить мимо, следовало что-либо бросить, откупиться. В случае болезней членов семьи или родственников возле озера в прошлые годы проводили куяськон (удм. «жертвование, отдаривание»). Осенью старики совершали здесь заклание жертвенного гуся ӟазег си-онни (удм. «поедание гуся») в честь хозяина леса Нюлэсмурта5.

Священное озеро Шайтан (Кировская область) располагается на дне глубокой котловины. Оно представляет собой неповторимый природный водоем с редким сочетанием явлений сифонной циркуляции и плавающих островов. В отдельные моменты вода в озере начинала бурлить, а затем фонтаном выбрасывалась вверх. А иногда даже в безветренную погоду от берега неожиданно начинали один за другим отплывать острова. Выбросы воды на поверхность происходят в среднем через 5-6 лет. Иногда вода выбрасывается в виде фонтана до 10 м высотой, а иногда в виде водяного столба диаметром 1,0-1,5 м и высотой 1-4 м. Местные лесники и охотники утверждают, что выбросы воды происходят и зимой, так как они неоднократно находили на озере взломанный лед, вертикально стоящие большие толстые льдины6. Гидрогеологи объясняют, что выбросы воды на озере происходят в результате непериодического сифонного поступления вод в озеро из глубинных подземных источников. Согласно марийским легендам, озеро Шайтан образовалось на месте битвы между марийскими воинами и Шайтан-кереметемA, в которой погибло много воинов. После битвы Шайтан-кере-меть скрылся в озере. Когда он начинает сердиться, вода на поверхности ходит валами, а когда взбунтуется, то вскидывает воду вверх фонтаном на десятки метров7.

Лежнинское озеро (Кировская область) карстово-суффозионного происхождения поражает прозрачностью и морским зеле-

Множество древних легенд связано с карстовым озером «Морской глаз» (Республика Марий Эл). Назвали его так за правильную круглую форму и изумрудный цвет воды. Такая окраска характерна для озер карстового происхождения9. Свои почитаемые озера имелись и у народов коми. К примеру Синдорское таежное озеро представляет собой огромный водоем (Республика Коми). На его берегах было открыто множество стоянок первобытного человека. Оно славится лабиринтами, материковыми и кочующими островами. Согласно коми-зырянским преданиям, на озере Синдор жил мифический герой Йиркап. Колдунья поспорила с ним, что он убьет тридцать оленей, а вот тридцать первый, голубой, ему не достанется. Действительно, охотник, добыв три десятка животных, долго не мог найти голубого оленя. Наконец он увидел его и после долгой погони настиг. Тогда олень превратился в сороку, но Йиркап не дал ей взлететь, переломив палкой крыло, и затем убил. Оказалось, что это была дочь колдуньи, которая в отместку лишила героя волшебной силы. Свою гибель Йиркап нашел в водах озера, провалившись под лед. Существует несколько версий этой легенды10.

Святые озера известны и у других финноугорских и самодийских народов. В бассей- не р. Казым находится озеро Емынг-Малынг («Святое озеро»). Проживающие в окрестностях озера ханты считали, что вода этого озера излечивает от парши. Священным озером у мозямских хантов являлось озеро Сяти-Лор («Озеро бабушки»). Название это связывают с «хозяйкой» этой местности Мосянг-Ими («Бабушкой»), которая считалась сестрой богини Казым-Ими. В районе р. Тром-Еган находится озеро Йимынг-Лор («Священное озеро»). Следует отметить, что на святых озерах запрещалась любая хозяйственная деятельность11. Священные озера известны и в других районах Западной Сибири. На севере Западной Сибири в верховьях р. Надым есть озеро, которое носит ненецкое название Нумто («Божье озеро»). Также известно оз. Советское в верховьях р. Турухай, которое ранее имело самодийское название Нга-тудио («Божье озеро»). В верховьях р. Оби недалеко от Бийска есть оз. Ит-куль, которое в XVII в. имело название Ик-куль. В его названии содержится усеченный тюркский компонент яйык («священный»), в основе которого лежит санскритское слово yai («приносить жертву»)12. Сибирские этнографы описывают разнообразные обряды, связанные с жертвоприношениями духам – владыкам вод. Чаще всего эти приношения направлялись хозяину водных стихий, царю рек, озер, болот - Вит-хону и его дочери Вит-хон-аги. В определенные дни в воду опускали монеты, куски ткани, праздничную одежду, забитых животных, выливали спиртное и кровь. При проведении ритуала местные жители просили хозяина вод об удачной ловле рыбы. Обращались к духу, покровителю водной стихии и в случае бо-лезни13. В настоящее время многие озера попали в зону промышленного освоения, что заставляет местное население переносить свои святилища в другие места14.

Изучая мифологический эпос башкирского народа «Урал-батыр», В.Г. Котов пришел к выводу, что озеро Шульган и пещера Шульган-Таш (Капова) для древних обитателей Южного Урала и предков башкир являлись культовым центром, в котором начиная с каменного века совершались обряды посвящения и возрождения Природы15.

В ходе христианизации часто возле священных озер возводились часовни, храмы, монастыри. В 1613 г. вблизи г. Казань на месте марийского капища со священным дубом у озера, образовавшегося из семи отдельных озер, был построен Семиозерный монастырь. В 1657-1662 гг. в окрестностях Казани, среди марийских поселений на берегу озера, возле которого совершали языческие моления марийцы, был основан Раифский монастырь16. А на Шайтанском озере (Свердловская обл.) старообрядцы в XVIII в. основали два скита.

Многочисленные озера Русского Севера также почитались с давних времен. Особую роль они играли в распространении христианства на Руси: возле них находили уединение монахи-отшельники, возникали святые обители. У Ладожского озера были основаны Валаамский и Коневский монастыри, монастыри были построены у Онежского, Чере-менецкого, Кубенского озер, у Белоозера и др. Сохранились легенды об озерах, в водах которых погребены церкви и целые города (озера Свитязь, Светлоярое)17. На северо-западе России, в местности, называемой «Озерная область», среди олонецких озер существовали такие, которые временно исчезали, иногда на долгие сроки, но снова возвращались в старую обсохшую котловину. В таких озерах, по представлениям местных крестьян, водились водяные, слышалось их хлопанье в ладоши, появлялись следы на мокрой траве. Водяные чинили разные неудобства людям: разрывали плотины, ломали мельницы, пугали людей18.

Археологические данные. На первый взгляд кажется, что изучением священных озер занимаются исключительно этнографы. Однако в наши дни имеются археологические данные, которые показывают, что и в древности такие озера играли особую роль в жизни людей. Постепенно идет накопление материальных свидетельств поклонения этим водным объектам в виде вещественных находок на дне озер, хотя специальные подводные исследования озер, к большому сожалению, являются большой редкостью.

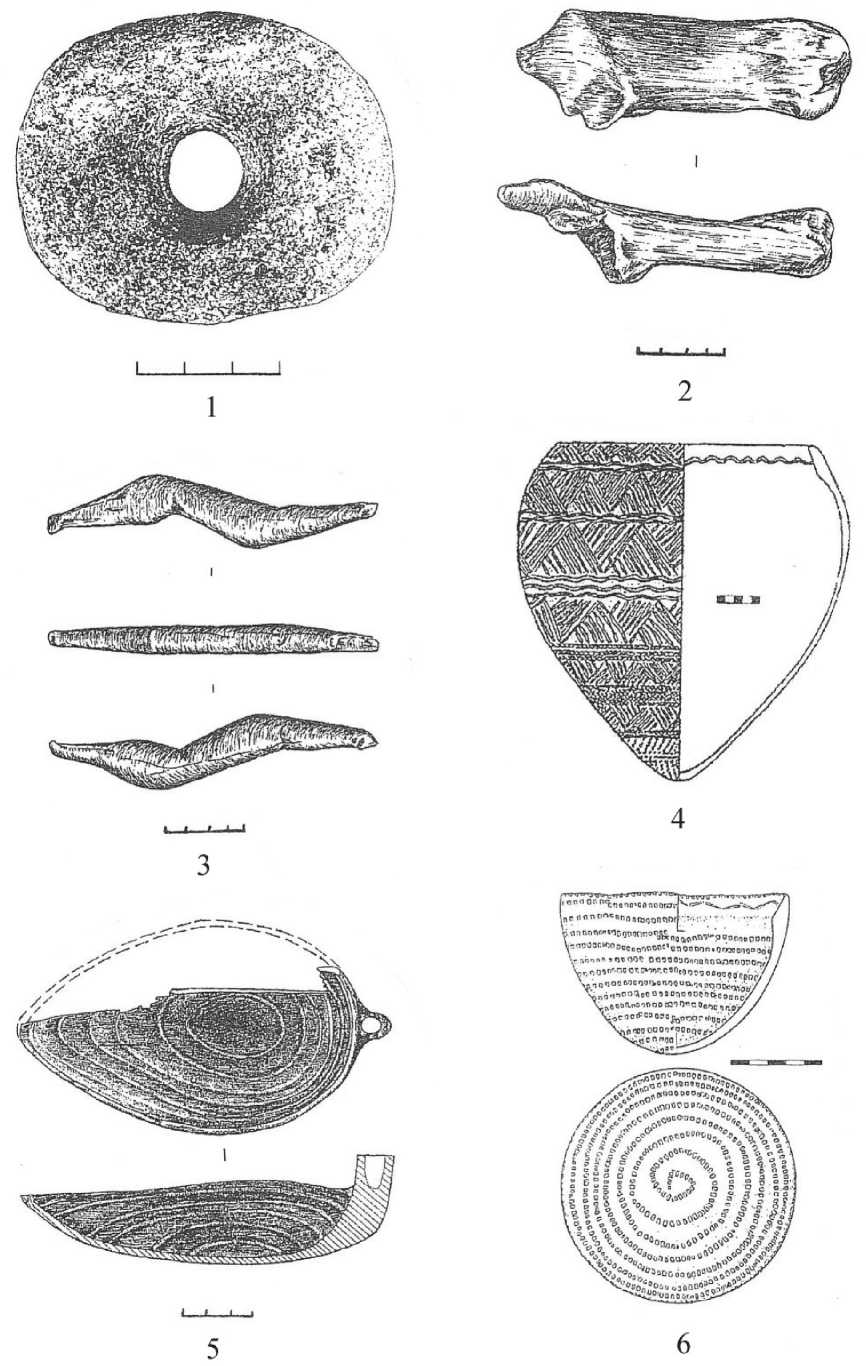

В 2001 г. аквалангисты Челябинска на дне озера Увильды нашли древний керамический сосуд. Он был обнаружен в донном иле на расстоянии 25-30 м от берега на глубине 22-23 м (рис. 1, 4 ). Сосуд высотой 38,6 см и диаметром до 38,4 см был орнаментирован взаимопроникающими заштрихованными треугольниками, выполненными в технике гладкого прочерчивания или «отступающей палочки». Такой орнамент и техника нанесения характерны для эпохи неолита. Внутри сосуда находился небольшой сосуд высотой 8,5 см и диаметром 12,5 см (рис. 1, 6 ). Кроме сосудика в большом сосуде лежал деревянный ковш длиной 14,5 см, изготовленный в виде водоплавающей птицы (рис. 1, 5 )19. Трудно поверить, что изделия в целости и сохранности пролежали в донном иле около семи тысяч лет. Залегание в сосуде еще двух предметов можно рассматривать как специально изготовленный набор культового назначения. Найденный комплекс однозначно можно интерпретировать как жертвоприношение «хозяину» или «духу» данного озера.

Поиск сведений о таких необычных находках на дне озер показал, что подобные жертвенные комплексы не единичны. Еще в 1866 г. датский археолог Й. Ворсе обратил внимание, что многие клады бронзовых изделий, обнаруженные на дне озер и болот, свидетельствовали о намеренном их помещении в воду «без всякой надежды их вернуть»20.

Аналогичные сведения мы находим и в книге Дж. Лёббока 1876 г. Он сообщает, что в Нидамском болоте (Дания) была найдена большая лодка, нагруженная мечами, копьями, топорами, ножами, украшениями и посудой21. Дж. Лёббок отмечает, что, по сведениям древних писателей, у галлов, германцев и других народов некоторые озера считались священными. И приводит многочисленные примеры принесения жертв богам, обитающим в таких священных озерах. Описывая коллекцию бронзовых изделий полковника Шваба с озер Швейцарии, состоящую из 4346 предметов, он удивляется, как такое количество ценных вещей могло оказаться на дне озер. И поддерживает предположение других исследователей, что древнее население Швейцарии поклонялось озерам, и все эти ценные изделия на дне озер являлись специальными жертвами. Здесь же он приводит сведения о священных озерах Франции, Германии, Шотландии и Ирландии, в воды которых местные жители приносили в жертву золото, серебро, монеты, еду и др.21

Шигирский торфяник широко известен не только на Урале, но и далеко за его пределами. Во время золотоискательских работ на торфянике в XIX- начале XX вв. в музей Уральского общества любителей естествознания поступило около трех тысяч археологических предметов. Заметное место среди них занимают уникальные изделия из дерева (101 экз.) и кости (свыше 1100 экз.). Жемчужиной коллекции является Большой Шигирский идол высотой 5,3 м. Последние исследования определили его возраст в 10,5 тыс. лет22.

В 1984 г. автором были проведены первые подводные исследования на Шигирском озере – остаточном водоеме Шигирского торфяника, которые затем были продолжены в 1986, 1988-1990 гг. За 5 лет работы шурфами была исследована значительная часть дна озера. Находки залегали в нижнем слое плотного ила на разной глубине. Чаще всего со дна озера поднимали фрагменты керамики, кости животных и обломки обработанных деревянных изделий, в том числе деревянные колья. Изделия из камня (отще-пы, нуклевидный кусок, заготовки орудий, обломок талькового предмета) встречались гораздо реже. Из интересных находок следует отметить рыболовное грузило в виде куска известняка, завернутого в бересту, костяной наконечник стрелы мезолитического облика, навершие булавы из гранодиорита (рис. 1, 1 ) и две скульптуры.

Фрагменты керамики (около 80 фрагментов) датируются в широком хронологическом диапазоне от энеолита до раннего железного века. Важно подчеркнуть, что все сосуды представлены только одним фрагментом керамики.

Одна скульптура представляет изображение головы лося, изготовленное из пяточной кости лося (рис. 1, 2 ). Вторая скульптура изготовлена из рога в виде водоплавающей птицы, возможно, большого крохаля (рис. 1, 3 )23.

Если к полученному раскопками комплексу добавить находки из Нового Шигир-ского прииска, расположенного на дне озера (каменные пряслица, целые глиняные сосуды, деревянная ложка с вырезанной на рукояти головкой лося, костяной кинжал, три человеческих черепа), то можно вполне определенно утверждать, что какая-то часть изделий была оставлена в водной акватории озера преднамеренно24. В большинстве случаев собранные на дне озера вещи, очевидно, являются своеобразными жертвенными дарами.

Еще одним проявлением особого отношения к озерам является сакрализация их берегов. Примером такого священного озера служит Шайтанское озеро на Среднем Урале в окрестностях г. Невьянск (Свердловская область). На озере открыто 20 археологических памятников, 16 из которых изучены раскопками. На берегах озера не выявлено ни одного поселения, все памятники имеют культовую направленность. На озере изучен энеолитический культовый центр, 12 скальных святилищ на шиханах, 14 погребений, свыше 10 ритуальных кладов. Особо следует отметить две необычные культовые площадки. На энеолитической площадке Шайтанского озера I найдено семь каменных «утюжков», служивших для проведения особых ритуалов. На культовой площадке бронзового века (Шайтанское озеро II) в состав ритуальных кладов входило 220 бронзовых изделий. С культовых памятников поступила большая коллекция украшений из камня, глины, металла (подвески и нашивки), а также произведений искусства в виде каменных, глиняных и металлических зооморфных и антропоморфных скульптур25.

Рис. 1. Находки со дна озер (1 – навершие булавы; 2 – скульптурное изображение головы лося; 3 – скульптурное изображение птицы; 4, 6 – керамические сосуды; 5 – деревянный ковшик; 1–3 – Шигирское озеро; 4–6 – озеро Увильды; 1 – камень; 2 – кость; 3 – рог;

4, 6 – глина; 5 – дерево; 4–6 – по В.И. Юрин, 2006)

Помимо Шайтанского озера примером крупного культового центра может служить озеро Сахтыш в Ивановской области. Как и Шайтанское, озеро Сахтыш расположено среди болот и имеет небольшие размеры. На нем известно 11 археологических памятников. На берегах озера выявлено 149 погребений неолита–бронзы, свыше 20 ритуальных «кладов», шесть культовых площадок, на которых проводились различные ритуалы. В погребениях и ритуальных комплексах найдено свыше 50 произведений искусства в виде скульптурных изображений и орнаментированных предметов, а также около 1500 различных украшений из янтаря, кости и камня26.

Таким образом, археологические и этнографические данные свидетельствуют, что с давних времен озера с уникальными природными характеристиками служили объектами почитания у разных групп населения на определенных хронологических этапах их истории. Подобные природные водоемы воспринимались как места локализации водной стихии, хаотических сил нижнего мира. Хозяин/дух озера символизировал одного из представителей хтони-ческих существ. Вблизи озера могли обитать и другие мифологические существа – представители Дикой Природы, хозяева местности. Эти локальные божества ведали местными ландшафтными объектами и природными стихиями (в том числе водной сферой), а также отвечали за благополучие лесной флоры и фауны в окрестностях озера. Взаимосвязи между миром людей и силами природного окружения осуществлялись в процессе проведения определенных ритуалов и принесения жертвенных даров. Благодаря наделению обитавшего в озере или вокруг озера местного божества вещественными, пищевыми и символическими приношениями достигалась гармоничное и благополучное сосуществование человеческого коллектива с запредельными сферами мироздания.

Крупные озера с особыми природными свойствами являлись своеобразной са- кральной ценностью для жителей окрестных селений и активно включались в культурный ландшафт местности. Нередко такие объекты играли роль важной духовной святыни для больших территориальных групп населения и выполняли этноконсолидирующие функции. Часто одно и то же священное озеро сохраняло высокий семиотический статус у представителей разных культурных и этнических групп на протяжении нескольких исторических периодов от древности вплоть до наших дней.

Нет сомнения, что такие сакральные ландшафтные объекты, как озера, имели важное значение в жизнедеятельности разных этнических групп различных регионов как в древности, так и в более поздние эпохи. К сожалению, использование водных источников в ритуальных целях пока слабо исследовано археологами и с трудом поддается расшифровке в наши дни.