Связь летней тропосферной циркуляции с циркуляцией стратосферы в конце зимы

Автор: Девятова Е.В., Угрюмов А.И., Мордвинов В.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 25, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследуются изменения корреляционных связей между весенними вариациями циркуляции в стратосфере и летней тропосферной циркуляцией в Северном полушарии с 1950 по 2007 г. Хорошее соответствие распределений коэффициентов корреляции, построенных по наблюдательным данным и данным NCEP/NCAR Reanalysis за 1958-1966 гг., позволило использовать последние для исследования динамики корреляционных полей за длительный период. Были выделены две модели распределения коэффициентов корреляции: модель А с полюсами положительной корреляции над Европой и Восточной Сибирью и полюсами отрицательной корреляции над Арктикой и Западной Сибирью; модель Б с полюсом положительной корреляции над Арктикой и полюсами отрицательной корреляции над Европой и Восточной Сибирью. Модель А преобладала в 1950-1970 и 1980-1995 гг., модель Б - в 1970-1980 и с 1995 г. до настоящего времени.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103545

IDR: 142103545 | УДК: 551.513

Текст научной статьи Связь летней тропосферной циркуляции с циркуляцией стратосферы в конце зимы

Одной из возможностей повышения качества долгосрочных прогнозов погоды является учет процессов в стратосфере, протекающих на масштабах времени, больших характерного времени синоптической изменчивости в тропосфере. В работах [Thompson et al., 2002; Baldwin et al., 2003] обращается внимание на связь колебаний полярного вихря в стратосфере и вариаций индекса NAM (Northern annular mode) в нижней тропосфере с задержкой до 60 сут. Найденная связь является важным свидетельством принципиальной возможности прогноза погоды «из стратосферы», хотя практически знание индекса NAM еще недостаточно для прогноза синоптической обстановки [Мордвинов и др., 2010]. Индекс NAM является интегральной характеристикой циркуляции в умеренных и высоких широтах Северного полушария и малопригоден для восстановления метеорологических параметров в конкретном районе. Однако наличие корреляции между интегральными параметрами позволяет предположить существование более тесной связи и в отдельных регионах.

В монографии [Угрюмов, 1971] выполнено исследование связей между весенней циркуляцией в стратосфере Северного полушария и летней тропосферной циркуляцией, построены и проанализированы распределения коэффициентов корреляции индекса меридиональности на уровне 10 мб с июньским барическим полем в тропосфере за 1958–1966 гг. Расчет коэффициентов корреляции в узлах сетки позволил не только оценить уровень связи между аномалиями циркуляции в стратосфере и тропосфере в целом, но и выделить регионы с более тесной связью. Это дало возможность построить пригодную для практических целей методику долгосрочного прогноза погоды. Однако выполненный нами анализ

[Мордвинов и др., 2004; Mordvinov et al., 2004] показал, что период, рассмотренный автором монографии, не вполне типичен. По неизвестным причинам в это время в летние месяцы над территорией Евразии был существенно понижен фон атмосферного давления. В последующие годы крупномасштабные изменения барического поля напоминали процесс релаксации атмосферы после мощного возмущения. Долговременные изменения общей циркуляции атмосферы в это время могли сопровождаться изменениями характера связи между процессами в стратосфере и тропосфере, поэтому важно было сравнить найденные автором монографии корреляции со связями в более поздний период. Мы провели подобное исследование, воспользовавшись предложенной в монографии методикой, но с некоторыми отличиями в способе расчета индекса мери-диональности.

Данные и метод

В работе использованы среднесуточные данные по высотам геопотенциальных поверхностей и температурам из архива NCEP/NCAR Reanalysis с 1950 по 2007 г. в узлах регулярной сетки 2.5х2.5° [Kalnay et al., 1996]. В монографии [Угрюмов, 1971] для расчета индекса меридиональности оценивалось (с поправкой на широту) за каждые сутки количество пересечений изогипс с широтными кругами 70, 50 и 30° N на уровне 10 мб по формуле mb m Ф , 360 cosф где m – число пересечений широтного круга с изогипсами на карте абсолютной топографии; b – разность геопотенциальных высот соседних изогипс. Затем находилось среднее по трем широтам значе- ние Im. Далее полученные значения усреднялись за тридцатисуточный интервал за месяц до даты перестройки стратосферной циркуляции. В нашей работе вдоль широтных кругов 70, 50 и 30° N рассчитывалось не количество пересечений изогипс, а дисперсия высоты геопотенциальной поверхности 10 гПа. Среднее по полушарию значение дисперсии I представляет собой аналог индекса меридиональности, рассчитанного в монографии. Полученные значения усреднялись за интервал февраль – первая половина марта. Этот интервал был выбран из условия максимума коэффициента корреляции между вариациями индекса I^ и колебаниями летнего барического поля в тропосфере. Такой способ расчета аналога индекса меридиональности проще, чем метод, предложенный в [Угрюмов, 1971], хотя он дает несколько более грубую оценку степени возмущенности циркуляции в стратосфере и не привязан к датам перестройки весенней циркуляции в стратосфере.

После того как аналог индекса меридионально-сти был рассчитан, мы вычислили межгодовые разности I‘ и межгодовые разности среднеиюньских значений высот геопотенциальных поверхностей 500 и 1000 гПа (Н1000) в узлах сетки аналогично тому, как это было сделано в монографии, для того чтобы исключить колебания в диапазоне от одного до нескольких десятилетий. Завершающим этапом было построение распределений коэффициентов корреляции между I‘ и июньскими барическими полями в средней и нижней тропосфере Северного полушария.

Результаты

Сравнение распределений коэффициентов корреляции, рассчитанных по двум различным наборам данных

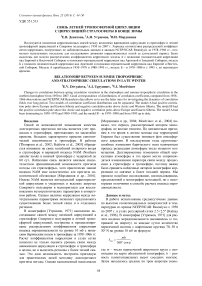

На рис. 1 слева приведено распределение коэффициентов корреляции межгодовых изменений индекса меридиональности I m с межгодовыми изменениями средних значений высоты геопотенциальной поверхности 500 гПа в июне, рассчитанных с 1958 по 1966 г. в монографии [Угрюмов, 1971]. Справа показано распределение коэффициентов корреляции межгодовых изменений индекса I^ с межгодовыми изменениями средних значений высоты поверхности 500 гПа в июне по данным NCEP/NCAR Reanalysis, рассчитанных за тот же период.

Сравнение распределений на рис. 1 показывает неплохое общее пространственное соответствие областей положительных и отрицательных корреляций. При более детальном рассмотрении оказывается, что некоторые из полюсов корреляций в распределении, построенном по данным NCEP/NCAR Reanalysis, смещены относительно полюсов в распределении из монографии [Угрюмов, 1971]. Например, область максимальных положительных коэффициентов корреляции (см. рис. 1, левая панель) в северо-восточной части Евразии на правой панели отсутствует, а области максимальных положительных корреляций смещены к юго-западу и юго-востоку. Полюс максимальных положительных корреляций, расположенный на левой панели над

Центральной Европой, на правой панели смещен к западу. Кроме того, на юго-востоке Европы при расчетах по данным NCEP/NCAR Reanalysis появился локальный полюс отрицательных корреляций, отсутствующий в распределениях из [Угрюмов, 1971].

Тем же способом были сопоставлены распределения коэффициентов корреляции между индексом меридиональности и циркуляцией в нижней тропосфере. На рис. 2 (верхняя панель) показано (из монографии [Угрюмов, 1971]) распределение коэффициентов корреляции между межгодовыми значениями индекса I m и межгодовыми значениями среднего июньского приземного давления. Нижняя панель демонстрирует распределение коэффициентов корреляции межгодовых значений индекса I^ с межгодовыми изменениями осредненных за июнь значений Н1000 по данным NCEP/NCAR Reanalysis. На рис. 2, как и на предыдущем, видно хорошее пространственное соответствие областей положительных и отрицательных корреляций.

Безусловно, визуальное сопоставление пространственных распределений коэффициентов корреляции, построенных за относительно короткий интервал времени, не вполне корректно. Однако количественных методов, которые адекватно решали бы поставленную задачу и не зависели от субъективных факторов, фактически не существует. Чаще всего для количественных оценок используют метод расчета пространственных коэффициентов корреляции, применяемый при тестировании прогностических моделей. Однако этот метод сильно зависит от характера пространственных распределений. Если аномалии невелики по масштабу, их относительно небольшие смещения на картах могут приводить к большим количественным ошибкам. Кроме того, неясно, как относиться к тем или иным расчетным значениям пространственных коэффициентов корреляции и какое значение коэффициента достаточно для подтверждения соответствия двух распределений. Поэтому мы решили не усложнять постановку задачи и ограничились в этой части работы субъективной оценкой соответствия, которая, на наш взгляд, неплохо характеризует сопоставляемые поля. Количественная оценка соответствия будет использована ниже при сопоставлении распределений коэффициентов корреляции за различные интервалы времени.

Поскольку контуры областей положительных и отрицательных корреляций, построенные по разным данным, в общем совпадают, мы сочли методику расчета I^ и данные NCEP/NCAR Reanalysis пригодными для исследования связей между весенней стратосферной циркуляцией и циркуляцией летней тропосферы. Использование данных NCEP/NCAR Reanalysis, накопленных за длительный период, позволяет проследить динамику корреляционных полей за несколько десятилетий.

Долговременные изменения структуры корреляционных полей

Для того чтобы проследить долговременные изменения связи между процессами в стратосфере и тропосфере, нами были построены распределения коэффи-

Рис. 2 . Распределения коэффициентов корреляции межгодовых вариаций индекса Im и среднего за июнь приземного давления [Угрюмов, 1971] (вверху); индекса I ′ и межгодовых изменений средних значений высоты 1000 гПа в июне по данным NCEP/NCAR Reanalysis (внизу). Период – 1958–1966 гг.

Рис. 1 . Распределения коэффициентов корреляции межгодовых вариаций индекса Im и межгодовых изменений высоты 500 гПа в июне [Угрюмов, 1971] (слева); индекса I ′ и межгодовых изменений высоты 500 гПа в июне по данным NCEP/NCAR Reanalysis (справа). Период – 1958–1966 гг.

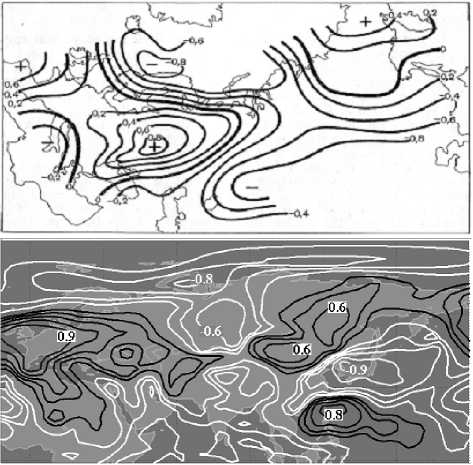

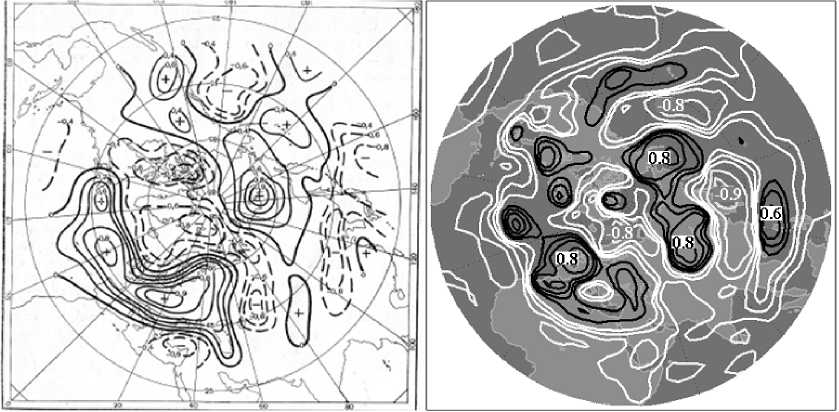

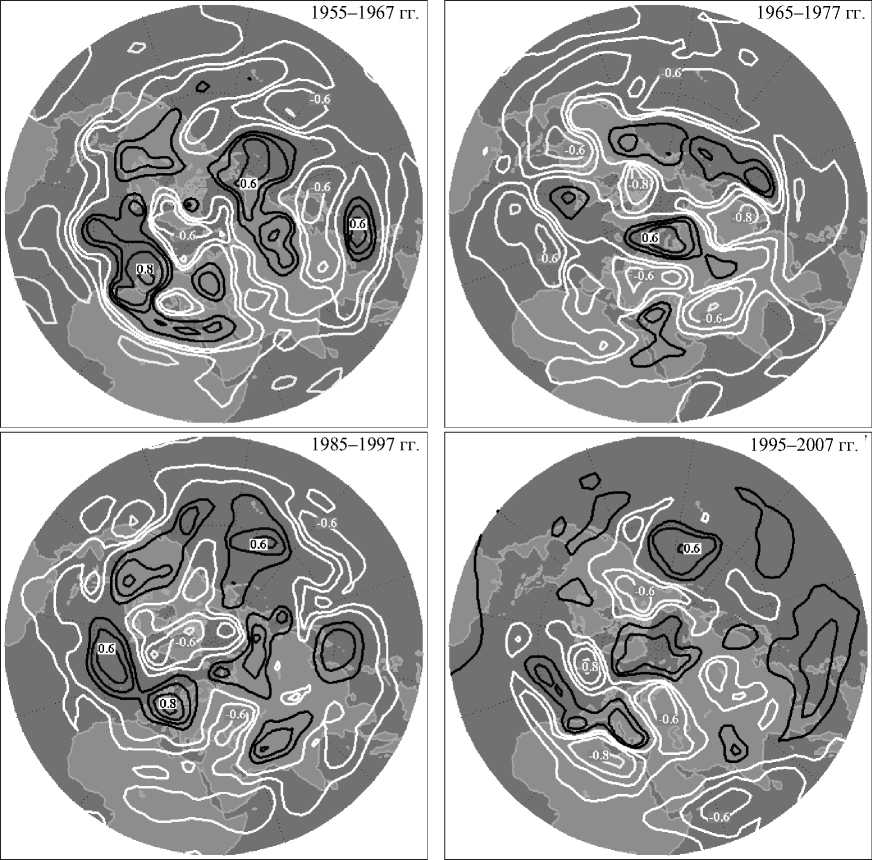

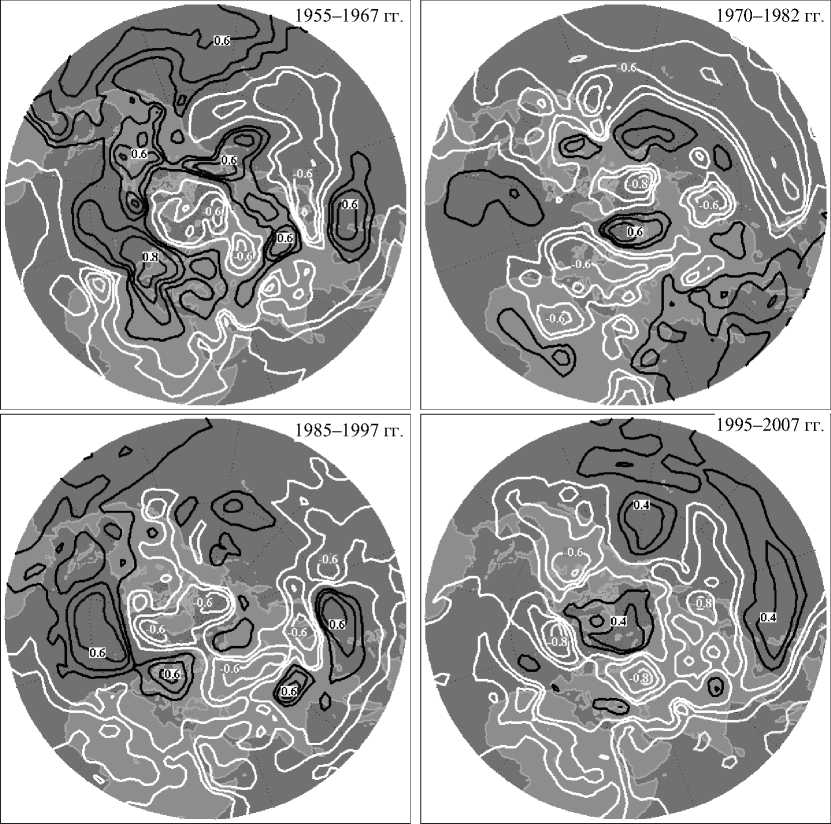

циентов корреляции межгодовых значений I ′ с межгодовыми вариациями осредненных за июнь значений высот геопотенциальных поверхностей 500 и 1000 гПа за 1950–1962, 1955–1967, 1960–1972, 1965–1977, 1970–1982, 1975–1987, 1980–1992, 1985–1997, 1990– 2002, 1995–2007 гг. Мы выбирали 12-летние интервалы с перекрытием, поскольку, на наш взгляд, такой подход позволяет оценить сглаженные временные изменения корреляционных полей. Случайные колебания и выбросы при этом исключаются. Анализ распределений коэффициентов корреляции на обоих уровнях показал, что пространственная структура корреляционных полей и в средней, и в нижней тро- посфере не остается постоянной, а изменяется от десятилетия к десятилетию. Если рассматривать только Евразию с прилегающими частями Атлантики и Тихого океана, можно выделить две модели распределения знака коэффициентов корреляции, чередующиеся на масштабах от одного до двух десятилетий: модель А – полюса положительной корреляции расположены над Европой и Восточной Сибирью, полюса отрицательной корреляции – над Арктикой и Западной Сибирью; модель Б – полюс положительной корреляции находится над Арктикой, полюса отрицательной корреляции – над Европой и Восточной Сибирью. На исследуемом интервале 1950–2007 гг. происходило чередование корреляционных картин, соответствующих моделям А и Б. Можно выделить четыре периода, характерных для уровней 500 и 1000 гПа. Для первого периода 1950– 1970 гг. (модель А) характерны распределения 1950– 1962, 1955–1967 и 1960–1972 гг., ко второму периоду 1970–1980 гг. (модель Б) мы отнесли распределения 1965–1977 и 1970–1982 гг., к третьему периоду 1980–1995 гг. (модель А) – распределения 1975–1987, 1980–1992 и 1985–1997 гг. и к четвертому (модель Б) – распределения 1990–2002 и 1995–2007 гг. На рис. 3, 4 представлены распределения коэффициентов корреляции, наиболее типичные для каждого из четырех выделенных периодов, на уровне 500 гПа (рис. 3) и 1000 гПа (рис. 4).

Предложенную периодизацию подтверждают оценки показателей сходства полей по знаку. Показатели сходства были рассчитаны следующим образом: для двух сравниваемых полей было подсчитано число точек сетки, в которых знаки коэффициентов корреляции совпадают, и число точек сетки, в которых знаки не совпадают. Разность между числом совпавших и не совпавших по знаку точек, отнесенная к общему числу точек сетки, представляет собой искомую характеристику, которая, как и обычный коэффициент корреляции, меняется от –1 до +1. В таблице представлены значения показателей сходства,

Модель А Модель Б

Рис. 3 . Распределения коэффициентов корреляции межгодовых вариаций I ′ с межгодовыми вариациями средних значений высоты 500 гПа в июне по данным NCEP/NCAR Reanalysis. Слева – распределения, соответствующие модели А (1955–1967 и 1985–1997 гг.), справа – модели Б (1965–1977 и 1995–2007 гг.).

рассчитанных для Северного полушария для каждой последовательной пары корреляционных карт на уровнях 500 и 1000 гПа.

Полученные значения показателей сходства подтверждают выводы, сделанные на основе визуального анализа, – показатели, рассчитанные для корреляционных полей внутри каждого из четырех выделенных периодов, выше показателей для полей из соседних периодов. Например, на уровне 500 гПа показатель сходства между распределениями коэффициентов корреляции за 1960–1972 гг. (первый период, модель А) и 1965–1977 гг. (второй период, модель Б) составляет 0.37, тогда как значения показателей сходства между распределениями, относящимися к первому периоду и к одной модели (модель А) составляют 0.53 и 0.45, а значение показателя сходства между распределениями второго периода (модель Б) равно 0.75. В остальных случаях на уровне 500 гПа поведение показателей сходства аналогично – показатель выше для распределений, соответствующих одной модели корреляционных полей, и ниже при сравнении распределений, принадлежащих разным моделям. Это же справедливо и для уровня 1000 гПа. Исключением являются лишь распределения 1000 гПа для интервалов 1990–2002 и 1995–2007 гг., соответствующие четвертому периоду (модель Б).

Показатели сходства полей по знаку, рассчитанные для Северного полушария для каждой последовательной пары корреляционных карт на уровнях 500 и 1000 гПа

|

Периоды |

Н500 |

Н1000 |

|

1950–1962, 1955–1967 |

0.53 |

0.56 |

|

1955–1967, 1960–1972 |

0.45 |

0.35 |

|

1960–1972, 1965–1977 |

0.37 |

0.32 |

|

1965–1977, 1970–1982 |

0.75 |

0.57 |

|

1970–1982, 1975–1987 |

0.47 |

0.28 |

|

1975–1987, 1980–1992 |

0.82 |

0.79 |

|

1980–1992, 1985–1997 |

0.61 |

0.56 |

|

1985–1997, 1990–2002 |

0.06 |

0.07 |

|

1990–2002, 1995–2007 |

0.27 |

0.03 |

Моде.пь А Моде.пь Б

Рис. 4. Распределения коэффициентов корреляции межгодовых вариаций I ′ с межгодовыми вариациями средних значений высоты 1000 гПа в июне по данным NCEP/NCAR Reanalysis. Слева – распределения, соответствующие модели А (1955–1967, 1985–1997 гг.), справа – модели Б (1970–1982, 1995–2007 гг.).

Показатель сходства между этими распределениями (0.03) ниже показателя, рассчитанного для распределений коэффициентов корреляции за 1985– 1997 (модель А) и 1990–2002 гг. (модель Б) и равного 0.07. На наш взгляд, такая ситуация связана с тем, что корреляционные поля, отнесенные к четвертому периоду и модели Б, имеют в целом достаточно хорошее сходство в высоких и умеренных широтах, но сильно различаются в более низких широтах. При исключении из расчетов низких широт показатель сходства повысился с 0.03 до 0.1.

Оказалось, что выявленные в долговременной динамике корреляционных полей периодичности неплохо согласуются с долговременными глобальными и региональными изменениями различных гидрологических и метеорологических характеристик.

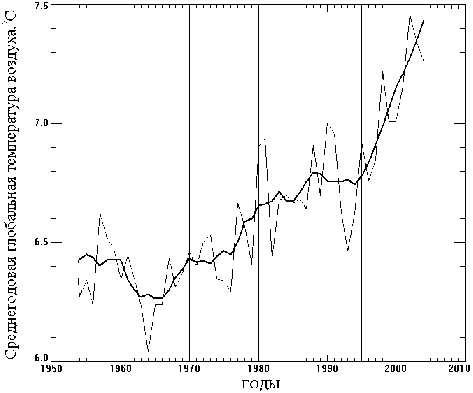

На рис. 5 показаны изменения среднегодовой глобальной приземной температуры воздуха за 1953– 2004 гг. по данным NCEP/NCAR Reanalysis. Видно, что первому из выделенных нами периодов (модель А) соответствует похолодание. Остальные три периода соответствуют росту глобальной температуры, однако с некоторыми различиями в темпе роста температуры и характере ее межгодовых флуктуаций. Второй период (модель Б) отличался относительно небольшими амплитудами межгодовых флуктуаций глобальной температуры. Наоборот, в третий период (модель А) межгодовые вариации температуры были велики. Последний период, начавшийся в середине 90-х гг., показал резко возросшие темпы потепления. Долговременные периодичности в поведении разных гидрологических и метеорологических характеристик упоминаются также в других работах. Например, в статье [Марченко и др., 2012] выделены также четыре периода с различным характером циркуляции атмосферы, хорошо согласующиеся с периодами, найденными нами. В работе [Lisheng Hao et al., 2010] по исследованию долговременных изменений летних осадков в северном Китае выделяются схожие периоды с различным характером выпадения летних осадков (с наиболее значительными изменениями в середине 60-х – начале 70-х гг. прошлого столетия), связанные с изменением локализации и интенсивности ВосточноАзиатского муссона.

Рис. 5 . Изменения среднегодовой глобальной температуры воздуха за 1953–2004 гг. по данным NCEP/NCAR Reanalysis. Тонкая линия – межгодовые изменения, толстая – значения, осредненные за семилетний период.

Обсуждение возможных механизмов обнаруженных стратосферно-тропосферных связей

Выполненное нами исследование связей между весенним режимом циркуляции в стратосфере и летней тропосферной циркуляцией неизбежно приводит к вопросу о возможных механизмах возникновения этих связей. В литературе при обсуждении метеорологических эффектов в средней и верхней атмосфере, а также взаимодействия слоев атмосферы традиционно гораздо чаще рассматривается вариант влияния снизу, т. е. распространение возмущения из нижележащих слоев атмосферы в вышележащие. Наиболее часто такое влияние имеет место на синоптических масштабах времени и осуществляется через распространение энергии вверх из тропосферы в стратосферу с помощью планетарных волн (стационарных и бегущих), что приводит к развитию внезапных стратосферных потеплений (ВСП). Влияние снизу вверх и классический механизм возникновения ВСП хорошо описаны и исследованы по наблюдательным данным и с помощью математического моделирования [Matsuno, 1971; Holton, 1976; Labitzke, 1982; Pierce et al., 1993]. Исследованию механизмов распространения возмущений сверху вниз и влияния стратосферных процессов на тропосферу посвящено гораздо меньшее количество работ. Возможно, это связано с более слабой выраженностью такого влияния и трудностью его выделения из высокочастотных синоптических флуктуаций тропосферы. Тем не менее, в последнее десятилетие все больший интерес вызывает обсуждение «погоды из стратосферы». Так в работах [Baldwin et al., 1999; Kodera et al., 2000; Zhou et al., 2002] были обнаружены и исследованы медленно распространяющиеся вниз из средней стратосферы в нижнюю тропосферу аномалии зонально осредненной зональной компоненты скорости ветра, температуры и высот геопотенциальных поверхностей. Время распространения составило приблизительно три недели. В работах [Thompson et al., 2002; Baldwin et al., 2003] представлены результаты по связи между колебаниями полярного вихря в стратосфере и вариациями индекса NAM в нижней тропосфере с задержкой до 60 сут. На это следует обратить внимание, так как время распространения аномалий сверху вниз в этих работах приблизительно совпадает с интервалом времени между динамическим состоянием стратосферы в конце зимы и циркуляцией летней тропосферы, представленными в нашем исследовании. Как и в случае распространения влияния снизу вверх, в качестве основного механизма воздействия сверху вниз авторами перечисленных выше работ предлагается рассматривать теорию волнового распространения. Например, в работе [Zhou et al., 2002] было обнаружено, что в случае, благоприятствующем направленному вниз распространению, наблюдается очень большой начальный волновой форсинг в стратосфере. В этом случае происходит обращение западного ветра в полярной области, в результате чего динамически порожденные аномалии опускаются по мере снижения критического уровня (уровня нулевого зонального ветра). Изменение зонального ветра меняет индекс рефракции, который становится благоприятным для опускания аномалий вплоть до тропосферных уровней.

Без подробного исследования невозможно априори сказать, применим ли предложенный волновой механизм к обнаруженным нами корреляционным связям. Весенний период – время перестройки циркуляции атмосферы с зимнего режима на летний, характеризующийся сложностью процессов и сильной возмущенностью всей толщи нижней и средней атмосферы. Сложно заранее сказать, будет ли в таких условиях успешно реализовано медленное (порядка двух месяцев) опускание стратосферных аномалий, и насколько заметно они смогут оказать влияние на тропосферные погодные системы в этот период.

В данной работе мы не ставили основной целью поиск и проверку механизмов стратосфернотропосферного взаимодействия. Акцент делался на исследование долговременной динамики корреляционных связей между вариациями весеннего режима циркуляции в стратосфере и летней тропосферной циркуляцией. Несомненно, в дальнейших исследованиях необходимо переходить к рассмотрению и проверке возможных механизмов, обеспечивающих обнаруженные нами связи, в первую очередь, – механизма волнового распространения.

Заключение

В работе исследованы долговременные изменения корреляционных связей между вариациями весеннего режима циркуляции в стратосфере и летней тропосферной циркуляцией в Северном полушарии. Сравнение распределений коэффициентов корреляции, построенных по наблюдательным данным [Угрюмов, 1971] за 1958–1966 гг. и данным NCEP/NCAR Reanalysis [Kalnay et al., 1996] за тот же период, показало неплохое общее пространственное соответствие областей положительных и отрицательных корреляций. Результаты сравнения позволили использовать данные NCEP/NCAR Reanalysis для исследования динамики корреляционных полей за более длительный интервал 1950– 2007 гг. Визуальный анализ построенных за после- довательные десятилетия карт распределений коэффициентов корреляции позволил выявить четыре периода с различным характером корреляционных связей: 1950–1970, 1970–1980, 1980–1995 и с 1995 г. до настоящего времени. Выделены две модели распределения коэффициентов корреляции: модель А – полюса положительной корреляции над Европой и Восточной Сибирью, полюса отрицательной корреляции над Арктикой и Западной Сибирью (периоды I и III); модель Б – полюс положительной корреляции над Арктикой, полюса отрицательной корреляции над Европой и Восточной Сибирью (периоды II и IV).

Количественные оценки показателей сходства корреляционных распределений подтвердили реальность выделенных периодов.

Упоминания о сходных долговременных периодичностях в поведении различных гидрологических и метеорологических характеристик встречаются и в ряде других исследовательских работ.

Список литературы Связь летней тропосферной циркуляции с циркуляцией стратосферы в конце зимы

- Марченко О.Ю., Бережных Т.В., Мордвинов В.И. Экстремальная водность реки Селенги и особенности летней циркуляции атмосферы//Метеорология и гидрология. 2012. № 10. С. 81-93.

- Мордвинов В.И., Латышева И.В., Иванова А.С., Щеголева Т.Г. Циркуляционные особенности интенсивных дождей на дальневосточном побережье Евразии//Оптика атмосферы и океана. 2004. Т. 17, № 4. С. 325-330.

- Мордвинов В.И., Хамчич В.Н. Сопоставление колебаний Арктической осцилляции со сменой типов циркуляции Дзердзеевского//Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2010. № 5. С. 52-60.

- Угрюмов А.И. Квазидвухлетняя цикличность весеннелетней циркуляции атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, Труды Гидрометцентра СССР, 1971. Вып. 77. 82 с.

- Baldwin M.P., Dunkerton T.J. Propagation of the Arctic Oscillation from the stratosphere to the troposphere//J. Geophys. Res. 1999. V. 104. P. 30 937-30 946.

- Baldwin M.P., Thompson D.W.J., Shuckburg E.F., et al. Weather from the stratosphere?//Science. 2003. V. 301. P. 317-318.

- Holton J.R. A semi-spectral numerical model for wave-mean flow interactions in the stratosphere: Applications to sudden stratospheric warmings//J. Atmos. Sci. 1976. V. 33. P. 1639-1649.

- Kalnay E., Kanamitsu M., Kistler R., et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project//Bull. Amer. Meteor. Soc. 1996. V. 77, N 3. P. 437-471.

- Kuroda Y., Pawson S. Stratospheric sudden warmings and slowly propagating zonal-mean zonal wind anomalies//J. Geophys. Res. 2000. V. 105. P. 12 351-12 359.

- Labitzke K. On the interannual variability of the middle stratosphere during Northern winters//J. Meteor. Soc. Japan. 1982. V. 60. P. 124-139.

- Lisheng Hao, Jinzhong Min, Yihui Ding, Ji Wang. Relationship between reduction of summer precipitation in North China and atmospheric circulation anomalies//J. Water Resource and Protection. 2010. V. 2. P. 569-576.

- Matsuno T. A dynamical model of the stratospheric sudden warming//J. Atmos. Sci. 1971. V. 28. P. 1479-1494.

- Mordvinov V.I., Latysheva I.V., Ivanova A.S. Long-time variations of the atmospheric thermobaric field as deduced from NCEP/NCAR Reanalysis data//Proc. SPIE. 2004. V. 5397. P. 285-291.

- Pierce R.B., Fairlie T.D.A. Observational evidence of preferred flow regimes in the Northern hemisphere winter stratosphere//J. Atmos. Sci. 1993. V. 50. P. 1936-1949.

- Thompson D.W.J., Lee S., Baldwin M.P. Atmospheric processes governing the Northern hemisphere annular mode/North Atlantic Oscillation//The North Atlantic Oscillation: Climate Significance and Environmental Impact. Washington, 2002. P. 1-31 (Geophys. Monogr. Ser. V. 134, N 29).

- Zhou S., Miller A.J., Wang J., Angell J.K. Downward-propagating temperature anomalies in the preconditioned polar stratosphere//J. Climate. 2002. V. 15. P. 781-791.