Связь саморегуляции и особенностей индивидуальности у студентов

Автор: Хребина Светлана Владимировна, Сердюкова Елена Федоровна, Шаповалова Маргарита Львовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье саморегуляция рассматривается в качестве произвольного психического процесса, направленного на совершенствование индивидуальности. Авторы анализируют формирование саморегуляции как способности личности к целеполаганию и выстраиванию жизненных планов в соответствии с временной перспективой, как базиса для закладывания личностного смысла и мотивации к обучению. Для диагностики использован разнообразный инструментарий. В частности, в целях изучения саморегуляции студентов привлечены «Методика определения стилей регуляции поведения» (В.И. Моросановой, Е.М. Коноз), а также тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» (А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана). Затем применялись методики определения уровня тревожности, выявлялись типичные способы реагирования в сложных конфликтных ситуациях. Авторы опираются на концепцию личности В.С. Мерлина, которая раскрывается через понимание человека как интегральной индивидуальности. Процесс развития личности выражается в расширении связей между свойствами, относящимися к разным уровням организации индивидуальности. Оцениваются связи особенностей личности и взаимоотношений в социальной группе. При сравнении групп с высоким и низким уровнями саморегуляции установлена группа, в которой индивидуальность респондентов более гармонична. В результате представлена теоретическая модель программы по формированию саморегуляции обучающихся.

Саморегуляция, ресурс, формирование саморегуляции, повышение уровня саморегуляции

Короткий адрес: https://sciup.org/149133502

IDR: 149133502 | УДК: 159.923-057.875 | DOI: 10.24158/spp.2020.4.16

Текст научной статьи Связь саморегуляции и особенностей индивидуальности у студентов

The paper considers self-regulation as an arbitrary mental process aimed at improving individuality. The authors analyze the formation of self-regulation as the personality’s ability to set goals and to make life projects in accordance with the time perspective, as well as a basis for the formation of personal role and motivation for learning. To conduct this diagnosis, we took the following diagnostic tools: in order to study students' self-regulation, we used the “Methodology for determining styles of behavioral regulation” (V.I. Moro-sanova, Ye.M. Konoz), as well as the Test Questionnaire “The study of volitional self-regulation” (A.V. Zverkov, E.V. Eidman). At the second stage of the study, we applied methods to determine the level of anxiety. Typical ways to respond in complex conflict situations were identified. The authors rely on the concept of V.S. Merlin’s personality, which is revealed through understanding a person as an integral individual. The process of personal development is in expanding relationships between properties related to different levels of individual’s organization. Relationships of person’s features in a social group are evaluated. When comparing groups with high and low levels of self-regulation we found the one in which the respondents’ personality is more harmonious. After analyzing the results of the study, the authors presented a theoretical model of the program for the formation of students' self-regulation.

Актуальность изучения проблемы саморегуляции обусловлена тем, что в современном обществе наблюдаются нестабильность и высокий темп изменения всех областей жизнедеятельности. Подобная ситуация предполагает, что современный человек вынужден полностью самореализовываться. При этом индивидуальность должна быть организована так, чтобы обеспечить максимальную эффективность активности, развить способность быть более пластичным и отвечать трансформациям окружающей среды.

В соответствии с исследованиями ведущих зарубежных и отечественных психологов феномен саморегуляции выступает одним из центральных психологических явлений (П.К. Анохин, В.М. Бехтерев, К.М. Гуревич, Л.Г. Дикая, Б.В. Зейгарник, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, В.Н. Мясищев, А.О. Прохоров и др.) [1]. Она обеспечивает максимальную целесообразность жизни человека, успешность при позиционировании в окружающем мире и относительно других людей, что способствует полноценной реализации жизненных целей и поддержанию оптимального психического состояния.

Саморегуляция в структуре индивидуальности человека выступает знаковым результатом психического развития, который детерминирует самоопределение и жизненный путь в целом. Необходимо отметить, что большое значение проблема формирования осознанной саморегуляции приобретает в процессе возрастного становления. В частности, в студенческом возрасте акцентируются такие качества, как активность и самостоятельность, вырабатывается навык использования собственных психических возможностей для выдвижения и достижения целей [2].

В современной психологической науке саморегуляция была изучена с различных сторон широким кругом исследователей (М.Д. Гаралевой, Л.Г. Дикой, Е.М. Коноз, O.A. Конопкиным, Н.Ф. Кругловой, В.И. Моросановой, A.A. Обозновым, А.К. Осницким, Н.О. Сипачевым, В.И. Сте-панским, Т.Г. Фоминой и др.). Как мы отмечали ранее, индивидуальные аспекты саморегуляции связываются с развитием субъектного и субъектно-деятельностного подходов, чему уделяется особое внимание при анализе индивидуальных особенностей саморегуляции [3]. При этом большую значимость приобретают элементы субъектной активности, к которым относятся творческий характер данного вида активности, способность изменять окружающее, навыки самостоятельности, саморегуляции и самоорганизации (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлин-ский, С.Л. Рубинштейн и др.). Таким образом, саморегуляцию мы трактуем как свойство, компенсирующее внешнее воздействие, и способность сохранять внутреннюю стабильность на относительно постоянном уровне.

Рассматривая саморегуляцию как ресурс формирования индивидуальности в студенческом возрасте, мы провели настоящее исследование. Говоря об индивидуальности, целесообразно опираться на концепцию В.С. Мерлина, в рамках которой раскрывается его подход к пониманию человека как интегральной индивидуальности, т. е. взаимосвязей ряда свойств, относящихся к нескольким иерархическим уровням, подчиненным различным закономерностям [4]. Мы проанализировали проявления тревожности (личностный уровень индивидуальности), а также способы реагирования в конфликтной ситуации (социально-психологический уровень).

Объектом исследования выступили студенты с разной степенью саморегуляции, предметом – связь ее уровня и особенностей индивидуальности респондентов. Цель заключалась в выявлении корреляции таких особенностей с уровнем саморегуляции. Гипотезу можно сформулировать следующим образом: характеристики индивидуальности в студенческом возрасте взаимосвязаны со степенью саморегуляции, психологические портреты студентов групп с высоким и низким ее уровнями не совпадают. Гипотеза, предмет и цель обусловили несколько задач:

-

1) проанализировать взаимосвязь особенностей индивидуальности студента с уровнем саморегуляции;

-

2) выявить характеристики зависимости степени саморегуляции от своеобразия индивидуальности обучающихся;

-

3) представить теоретическую модель развития саморегуляции как ресурса формирования индивидуальности.

В исследовании приняли участие 38 студентов первого курса в возрасте 17–18 лет (15 юношей и 23 девушки). Было запланировано привлечение методик изучения уровня саморегуляции, которые позволили бы определить степень выраженности данного показателя у респондентов.

В результате обращения к опроснику «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой выяснилось, что индивидуальная развитость осознанного программирования своих действий, соответствующая шкале «программирование», находится на среднем уровне у 23 опрошенных, что составляет около 60,4 % (таблица 1). Низкие значения данного показателя, выявленные у 28,6 % респондентов, свидетельствуют о неудовлетворительных перспективах достижения целей.

Таблица 1 - Результаты исследования стиля саморегуляции поведения, %

|

Уровень |

Планирование |

Программирование |

Оценивание результатов |

Моделирование |

Самостоятельность |

Гибкость |

Общий уровень саморегуляции |

|

Высокий |

12,0 |

11,0 |

5,2 |

1,1 |

10,1 |

6,3 |

24,9 |

|

Средний |

34,2 |

60,4 |

39,9 |

69,9 |

39,9 |

56,0 |

49,9 |

|

Низкий |

53,8 |

28,6 |

54,9 |

29,0 |

49,0 |

37,7 |

25,2 |

По шкале «гибкость», которая отражает уровень сформированности регулярной пластичности, высокие значения наблюдались всего у 6,3 % опрошенных. Данный факт свидетельствует о том, что у этих студентов выработана гибкость в регуляции деятельности. Такие люди в условиях современного быстрого темпа жизни могут чувствовать себя уверенно и легко принимать изменения. Около 40,0 % представителей выборки оказались не в состоянии адекватно оценивать ситуацию, успешно и вовремя планировать собственное поведение, ставить цели, при несогласованности задач и целей вносить соответствующие коррективы. В этом случае у респондентов могут возникнуть так называемые регуляторные сбои, а в дальнейшем – неудачи в достижении целей и в рамках какой-либо активности.

По шкале «моделирование» диагностируется индивидуальная развитость представления о системе внешних и внутренних важных условий выполнения деятельности. Высокие значения данного показателя наблюдались у 1,1 % испытуемых. Они способны определять наиболее знаковые обстоятельства в достижении цели. У опрошенных с низким уровнем по рассматриваемому критерию – около 30,0 % – отмечается слабая сформированность процессов моделирования ситуации, что приводит к неоднозначной оценке внутренних и внешних факторов.

По шкале «планирование» в результате исследования высокие значения выявлены примерно у 12 % респондентов. Это говорит о том, что студенты сформировали потребность в осознанных целеполагании и планировании деятельности. Низкие величины показателя обнаружены у более чем половины опрошенных, что свидетельствует о слабой представленности такой потребности. При этом деятельность даже если и осуществляется, то не соответствует реалиям. Испытуемые в данном случае не задумываются о будущем, неспособны самостоятельно формулировать ни цели, ни шаги по направлению к ним.

Шкала «самостоятельность» отражает развитость регуляторной автономности. Высокие значения этого параметра, выявленные примерно у 10 % опрошенных, свидетельствуют о независимости при организации собственной активности. Студенты в данном случае способны самостоятельно планировать будущую деятельность, они демонстрируют ресурсы самоорганизации и целеполагания, умеют критично анализировать и оценивать как ближайшие результаты своей деятельности, так и отдаленные. Низкие значения данной шкалы продемонстрировали около половины респондентов. Как правило, планы такие обучающиеся разрабатывают несамостоятельно, возможно, в сложной ситуации испытуемые последуют чужим советам, не воспринимая критически сложившееся положение. При этом могут наблюдаться регуляторные сбои. Необходимо отметить, что средний уровень рассматриваемого критерия, соответствующий частичной способности регулировать собственное поведение, установлен у 40,0 % студентов.

Следует указать, что данный опросник используется для определения общего уровня саморегуляции, т. е. сформированности системы осознанной саморегуляции, произвольной активности. В нашем случае около четверти опрошенных имеют высокий уровень по рассматриваемой общей шкале, что говорит о взаимосвязанности аспектов индивидуальной регуляции в целом. Студенты пластично и адекватно реагируют на изменяющиеся условия жизнедеятельности. У респондентов с низкими значениями по шкале, а таких примерно 25 %, отсутствует выработанная потребность в осознанном планировании и программировании активности и поведения. Они подвержены зависимости от общей ситуации и постороннего мнения.

Суммируя полученные данные, мы выделили две группы: с высоким уровнем саморегуляции (ВУС – 43 % респондентов) и низким (НУС – 57 %). Затем эти группы были охарактеризованы с точки зрения особенностей индивидуальности в студенческом возрасте в зависимости от степени саморегуляции. Для этого были привлечены соответствующие методики.

Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» О.В. Зверькова и Е.В. Эйжмана позволяет сделать следующие выводы (таблица 2). Представители группы ВУС обладают высоким уровнем волевой саморегуляции. По шкале «настойчивость» (57 %) членов данной группы также можно охарактеризовать как стремящихся к достижению поставленной цели. При этом у респондентов наблюдаются высокие значения показателя «самообладание» – 62 %, что свидетельствует об умении контролировать свое поведение и влиять на события как настоящего, так и ближайшей временной перспективы.

Таблица 2 - Результаты исследования волевой саморегуляции, %

|

Группа |

Волевая саморегуляция |

Настойчивость |

Самообладание |

|||

|

высокая |

низкая |

высокая |

низкая |

высокое |

низкое |

|

|

ВУС |

57 |

43 |

51 |

49 |

62 |

38 |

|

НУС |

32 |

68 |

42 |

58 |

51 |

49 |

В группе студентов с низким уровнем саморегуляции навык волевой саморегуляции выражен слабо – всего 32 %. По показателям «настойчивость» и «самообладание», безусловно, наблюдается более низкий потенциал для достижения поставленных целей, а также для управления ситуацией и коррекции поведения в сравнении с возможностями представителей группы ВУС.

Тест исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера (русскоязычная адаптация Ю.Л. Ханина) также позволяет выявить различия у представителей групп с высоким и низким уровнями саморегуляции (таблица 3). У студентов из группы ВУС показатель «личностная тревожность» находится на достаточно высоком уровне – 37,1 %. Такая картина свидетельствует в пользу того, что данные респонденты распознают угрозу своей самооценке и проявляют ответную реакцию, выражающуюся в повышении уровня тревожности.

Таблица 3 - Результаты исследования уровня тревожности, %

|

Группа |

Личностная тревожность |

Ситуативная тревожность |

|

ВУС |

37,1 |

38,9 |

|

НУС |

47,3 |

35,1 |

Показатель «личностная тревожность» у студентов из группы НУС представлен достаточно высоким значением – 47,3 %. На основании данного результата можно сделать вывод, что эти респонденты являются высокотревожными индивидами, которые остро реагируют на перемены окружающей среды и выражают постоянную тревожность в отношении успешности своей деятельности.

Показатель «ситуативная тревожность» в обеих группах студентов находится на среднем уровне – 38,9 и 35,1 % (из 100,0 % возможных) в ВУС и НУС соответственно. Подобная картина говорит об умеренной степени ситуативной тревожности, наблюдаемой у опрошенных.

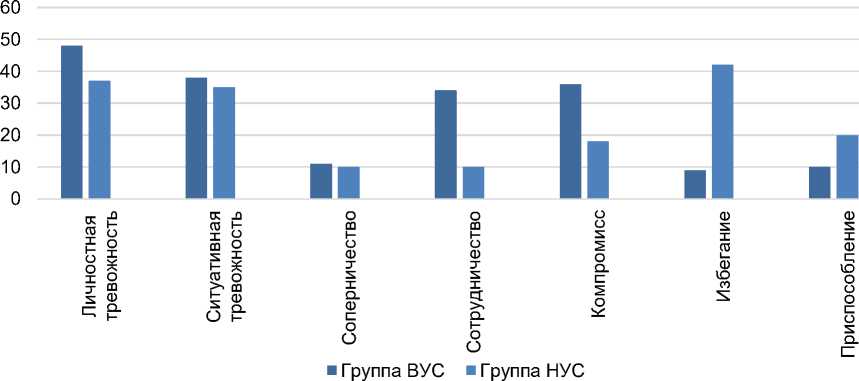

Методика «Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации» К. Томаса позволяет определить типичные способы реагирования в конфликтных ситуациях. Также с ее помощью можно выяснить наиболее предпочитаемое поведение, характеризующее студентов. Данные, приведенные в таблице 4 и на рисунке 1, свидетельствуют о том, что респонденты в группе с высоким уровнем саморегуляции выбирают стратегии сотрудничества и компромисса.

Таблица 4 - Результаты исследования особенностей реагирования в конфликтной ситуации, %

|

Группа |

Соперничество |

Сотрудничество |

Компромисс |

Избегание |

Приспособление |

|

ВУС |

11 |

34 |

36 |

8 |

11 |

|

НУС |

12 |

18 |

8 |

42 |

20 |

Рисунок 1 - Результаты исследования особенностей индивидуальности студентов групп ВУС и НУС

Студенты, которые предпочитают сотрудничество, скорее всего способны к определению значимых перспектив в процессе достижения цели, связанных как с текущим моментом, так и с будущей ситуацией. Подобное поведение может соответствовать программе собственных действий и плану активности студента, а также проявляться в корреляции планируемых результатов с реальными. Если обстоятельства жизни меняются внезапно, например образ жизни или внешние условия, представители группы ВУС способны стать более пластичными и трансформировать приоритеты.

В группе студентов с низким уровнем саморегуляции преобладающая стратегия поведения в конфликтной ситуации – избегание. Она характеризуется уступками, уклонением от конфликтов, подчас приводящими к тому, что человеку приходится жертвовать собственными интересами при невозможности их отстаивать.

Суммируя полученные данные, можно представить психологические портреты студентов с высоким и низким уровнями саморегуляции. Первые обладают таким качеством, как сформиро-ванность потребности в обдумывании способов действий и поведения, направленная на достижение цели и приобретение навыка целеполагания. Респонденты группы ВУС способны формировать собственные критерии оценки успешности в достижении результата, они могут принимать причины, по которым добиться желаемого не удалось, и адаптироваться к изменению условий для коррекции деятельности. В рамках современной образовательной системы с высокими темпами развития всех направлений представители этой группы чувствуют себя уверенно и умеют адекватно оценивать изменения, которые происходят быстро. Принимая решения, они ориентируются не только на сиюминутную ситуацию, но и на будущее.

Участникам исследования с высоким уровнем саморегуляции необходимо ставить цели и планировать шаги для их достижения. Они независимы в организации собственной деятельности, т. е. обладают ресурсом самоорганизации. В целом члены группы ВУС легче воспринимают новые виды активности. Даже в сложных жизненных ситуациях они демонстрируют уверенность в успехах. Такие испытуемые характеризуются высокой степенью волевой саморегуляции, способны контролировать собственное поведение и влиять на те или иные события. Они в состоянии распознать угрозу самооценке и в ответ проявить высокую личностную тревожность, при этом ситуативная тревожность им не свойственна. В рамках конфликта студенты из данной группы предпочитают выбирать стратегии сотрудничества и компромисса [5]. Индивидуальность подобных людей более гармонична, что обеспечивает возможность легко приспосабливаться к изменяющимся условиям жизнедеятельности.

Представителей группы НУС можно охарактеризовать как несостоятельных в плане обдумывания последовательности шагов в процессе достижения целей. Они предпочитают импульсивные действия и не умеют самостоятельно создавать программу деятельности, в итоге осуществляемую в основном путем проб и ошибок. Студенты с низким уровнем саморегуляции склонны не замечать собственные ошибки, не могут критично подходить к своим действиям, поэтому результаты их деятельности могут быть неудовлетворительными. Такие люди неспособны адекватно оценивать складывающиеся жизненную ситуацию, успешно и вовремя планировать поведение, ставить цели, продумывать шаги по их достижению, а при неудачах – вносить коррективы. У членов данной группы отмечается слабая сформированность процессов моделирования ситуации. Они склонны к фантазированию, что также приводит к ошибочным выводам и неудовлетворительным результатам активности.

Таким образом, участники группы НУС не обладают потребностью в планировании и целеполагании. Они неспособны формулировать цели и использовать какие-либо средства в их достижении. Более того, студенты с низким уровнем саморегуляции не строят планы, им удобнее опираться на мнение окружающих. Можно сказать, что эти респонденты лишь частично умеют управлять своим поведением. По показателям волевой саморегуляции, настойчивости и самообладания у представителей данной группы наблюдается более низкий потенциал достижения поставленных целей, соответственно – и меньшие возможности для контроля над ситуацией и коррекции деятельности. Опрошенных с низким уровнем саморегуляции можно назвать высокотревожными индивидами, которые остро реагируют на перемены, выражают постоянную тревожность в отношении собственной успешности. В конфликтных положениях такие обучающиеся выбирают стратегию избегания, т. е. предпочитают уклоняться от них, при этом жертвуя своими интересами [6].

Следовательно, индивидуальность студентов группы НУС менее гармонична. Они обладают сниженным уровнем способностей к результативной деятельности и саморегуляции. Представленные данные свидетельствуют о том, что респонденты данной группы нуждаются в совершенствовании коммуникативных навыков, развитию навыков целеполагания, что будет содействовать их успешности.

На основе полученного материала разработана теоретическая модель, цель которой состоит в повышении уровня саморегуляции студентов. Программа рассчитана на 10 занятий 2 раза в неделю по 40 мин и предусматривает следующие задачи:

-

1) повысить уровень коммуникативных способностей и сформировать положительное отношение к себе;

-

2) научить студентов ставить цели и планировать пути их достижения;

-

3) создать позитивный психологический настрой на дальнейшую деятельность;

-

4) сформировать высокий уровень саморегуляции;

-

5) развить стремление к актуализации полученных знаний.

Стандартные компоненты тренинга, например представленные в статье З.А. Арскиевой «Исследование оптимистического и пессимистического мировосприятия студентов» в виде четырехмодульной программы [7, с. 170], мы предлагаем в следующих оригинальных компоновке и интерпретации. Теоретическая модель программы повышения уровня саморегуляции студентов состоит из трех модулей.

-

1. Социально-коммуникативная часть модели позволяет сформировать позитивное отношение к социальной среде, выработать механизм рефлексивности, расширить сферу коммуникативных навыков.

-

2. Личностно-смысловой модуль стимулирует студентов к регулированию настроения, обеспечивает повышение уверенности в себе, собственной успешности. Данный компонент программы ориентирован на формирование способности саморегуляции, активизацию интеллектуальной сферы и актуализацию полученных знаний.

-

3. Прогностическая часть модели корректирует отношение обучающихся ко времени: позволяет вырабатывать способность строить долговременные жизненные перспективы, с терпением относиться к неопределенности, занимать активную жизненную позицию, формировать способность к целеполаганию.

Предложенная программа может быть реализована в формате работы с группой, а также в виде индивидуальных бесед. Предполагаем, что подобное сочетание модулей будет способствовать развитию индивидуальности студентов в целом, а также повышению уровня саморегуляции в частности.

Ссылки:

-

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 2004. 345 с.

-

2. Research on the Chechen Republic Youth Value Orientations as a Factor of Preventing the Propensity for Extremism / L.B. Vo

ronkina, E.F. Serdyukova, S.V. Khrebina, R.N. Yundin, M.L. Shapovalova // Man in India. 2017. Vol. 97, no. 16. P. 241–251.

-

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 2011. 163 с.

-

4. В.С. Мерлин и системные исследования индивидуальности человека : материалы межрегиональной юбилейной научно-практической конференции. В 3 ч. Пермь, 2005.

-

5. Кузнецова Л.Э., Элпис Н.В. Индивидуально-стилевые особенности саморегуляции учебной деятельности и личность студента: теоретический анализ проблемы [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2015. № 9. С. 1261–1263. URL: https://moluch.ru/archive/89/18114 (дата обращения: 20.04.2020).

-

6. Взаимосвязь мотивации и осознанной саморегуляции учения [Электронный ресурс] / В.И. Моросанова, И.Ю. Цыганов, А.В. Ванин, Е.В. Филиппова // Психологические исследования. 2012. Т. 5, № 24. http://psystudy.ru/in-

dex.php/num/2012v5n24/707-morosanova24.html (дата обращения: 20.04.2020).

-

7. Арскиева З.А. Исследование оптимистического и пессимистического мировосприятия студентов // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 4 (59). С. 169–171.

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Связь саморегуляции и особенностей индивидуальности у студентов

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 2004. 345 с

- Research on the Chechen Republic Youth Value Orientations as a Factor of Preventing the Propensity for Extremism / L.B. Voronkina, E.F. Serdyukova, S.V. Khrebina, R.N. Yundin, M.L. Shapovalova // Man in India. 2017. Vol. 97, no. 16. P. 241-251

- Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 2011. 163 с

- В.С. Мерлин и системные исследования индивидуальности человека: материалы межрегиональной юбилейной научно-практической конференции. В 3 ч. Пермь, 2005

- Кузнецова Л.Э., Элпис Н.В. Индивидуально-стилевые особенности саморегуляции учебной деятельности и личность студента: теоретический анализ проблемы [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2015. № 9. С. 1261-1263. URL: https://moluch.ru/archive/89/18114 (дата обращения: 20.04.2020)

- Взаимосвязь мотивации и осознанной саморегуляции учения [Электронный ресурс] / В.И. Моросанова, И.Ю. Цыганов, А.В. Ванин, Е.В. Филиппова // Психологические исследования. 2012. Т. 5, № 24. http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n24/707-morosanova24.html (дата обращения: 20.04.2020)

- Арскиева З.А. Исследование оптимистического и пессимистического мировосприятия студентов // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 4 (59). С. 169-171