Связь сейсмичности с глубинным геологическим строением Приамурья и Маньчжурии

Автор: Губанова М.А., Петрищевский А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 2 т.14, 2011 года.

Бесплатный доступ

На основании сопоставления распределений магнитуд и глубин гипоцентров землетрясений с глубинным геологическим строением тектоносферы выявлена и описана зависимость экстенсивности сейсмических процессов от степени жесткости тектонических сред в земной коре и верхней мантии Приамурья и Северо-Восточного Китая, отображаемая в 3D-геологическом пространстве. Распределение магнитуд и плотности землетрясений характеризуется ясно выраженной дискретностью в интервалах глубин: 10-15, 30-60 и 200-220 км. В земной коре и верхней мантии в интервале глубин 20-60 км выявлена линейная зона пониженной сейсмичности, совпадающая с позднемезозойским положением рифтогенной зоны Танлу и сопровождаемая сокращением мощности и уменьшением электрического сопротивления литосферы. В нижнем слое земной коры Среднего Приамурья, в голове Мая-Селемджинским плюма, обнаружена изометричная область пониженной сейсмичности, совпадающая с зонами низких электрических сопротивлений, поглощения сейсмических волн и частичного плавления.

Геодинамика, сейсмичность, тектоника, приамурье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328778

IDR: 14328778 | УДК: 550.34+551.24(571.6)

Текст научной статьи Связь сейсмичности с глубинным геологическим строением Приамурья и Маньчжурии

Геологические структуры, сейсмичность, задачи и методика исследования

Исследуемая территория располагается на стыке 4-х литосферных плит: Евразиатской, Амурской, Охотомор-

Рис. 1. Схема геолого-тектонического районирования Приамурья и Северо-Восточного Китая [7]:

1 - границы приповерхностных тектонических структур;

2 - глубинные границы литосферных плит. Обозначения плит: АП - Амурская плита, ТП - Тихоокеанская плита, ОП -Охотоморская плита, САП - Севере-Азиатская плита ской и Тихоокеанской, к границам которых приурочены Байкало-Охотский, Сахалинский, Курило-Камчатский и Японский сейсмические пояса. На схемах тектонического районирования выделяют [7, 14] Северо-Азиатский (Сибирский) и Северо-Китайский (Сино-Корейский) кратоны, Центрально-Азиатский палеозойско-мезозойский и Тихоокеанский мезозойско-кайнозойский складчатые пояса. Большая часть исследованной территории располагается в пределах Амурской плиты и Центрально-Азиатского складчатого пояса (рис. 1) и характеризуется признаками современной геодинамической активности [1,2,5-8,10,14,18,19].

Приповерхностный слой земной коры кратонов сложен древними (архейско-протерозойскими) комплексами, в наибольшей степени способными накапливать упругие тектонические напряжения, которые в завершающих фазах разряжаются в форме сейсмических событий. В Центрально-Азиатском складчатом поясе распространены разновозрастные (PZ-MZ) и разнообразные по составу вулканогенно-осадочные комплексы [2, 7, 14]. С резким структурным несогласием с востока к ним примыкают позднепалеозойские и мезозойские структуры Сихотэ-Алинской складчато-надвиговой системы - фрагмента Тихоокеанского складчатого пояса.

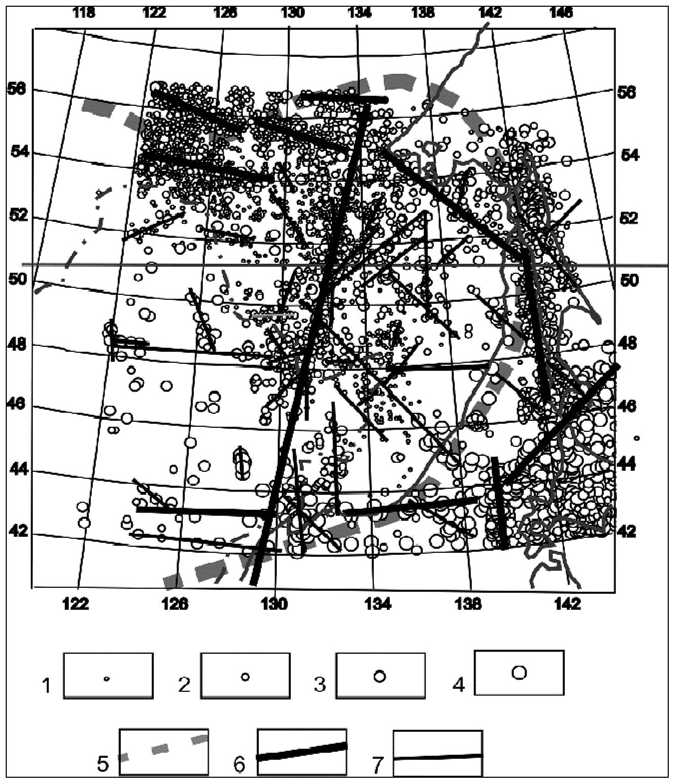

Применяемые обычно методы анализа пространственных закономерностей в расположении землетрясений на территории Приамурья и сопредельных районов сводятся в основном к изучению их связей с разрывной тектоникой. При этом вышеперечисленные протяженные пояса сейсмичности увязываются с глубинными разломами на границах литосферных плит [8,15], а более мелкие линейные зоны концентрации землетрясений - с разломами более высоких порядков (рис. 2).

Отображения следов сейсмических процессов в разрезах тектоносферы чаще всего ограничиваются иллюстрациями распределений гипоцентров землетрясений в

Рис. 2. Сейсмичность Приамурья и Манчжурии [7J: 1-4 эпицентры землетрясений с магнитудами 1 - 1,3-1,8; 2 - 2,5-3,5; 3 - 3,5-4 с глубиной до 100 км; 4 - 3,5-4 с глубиной больше 100 км; 5 - граница Амурской плиты; 6-7 - разломы на границах плит (5) и внутриплигные (6)

сейсмо фокальных зонах с целью обоснования субдук-ции литосферных плит [1, 2], при этом на вертикальные плоскости разрезов проецируются землетрясения в широких полосах (до 1 000 км в плане [1 ]).

Реализуемый нами подход к изучению геологических причин землетрясений основывается на анализе 3-D моделей полей сейсмичности, которые дают возможность проследить в непрерывном пространстве связь сейсмических событий с объемным геологическим строением исследуемой территории. Исходными данными для рассматриваемых ниже моделей являлись сейсмические каталоги Геофизической службы РАН [18] и КНР [19], дополненные данными региональных сейсмических станций из опубликованных источников. По этим данным был сформирован цифровой ЗП-массив М (х, у, z), где М - магнитуды землетрясений; x,y,z - координаты гипоцентров. С помощью стандартных средств перевода цифровой информации в графические образы (Sufer-8) и вспомогательного интерфейса Глаголев а-Петрищ ев с-кого [4] был составлен комплект карт-срезов распределений магнитуд землетрясений (примеры показаны на рис. 4 и 6) и глубин залегания их гипоцентров (примеры на рис. 5), анализ которых позволил обнаружить новые закономерности и особенности связей сейсмических процессов с глубинным геологическим строением Приамурья и Северо-Восточного Китая.

Распределения магнитуд землетрясений в земной коре и верхней мантии

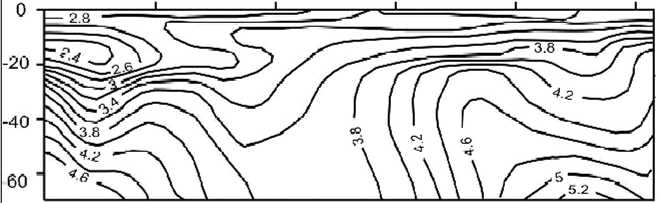

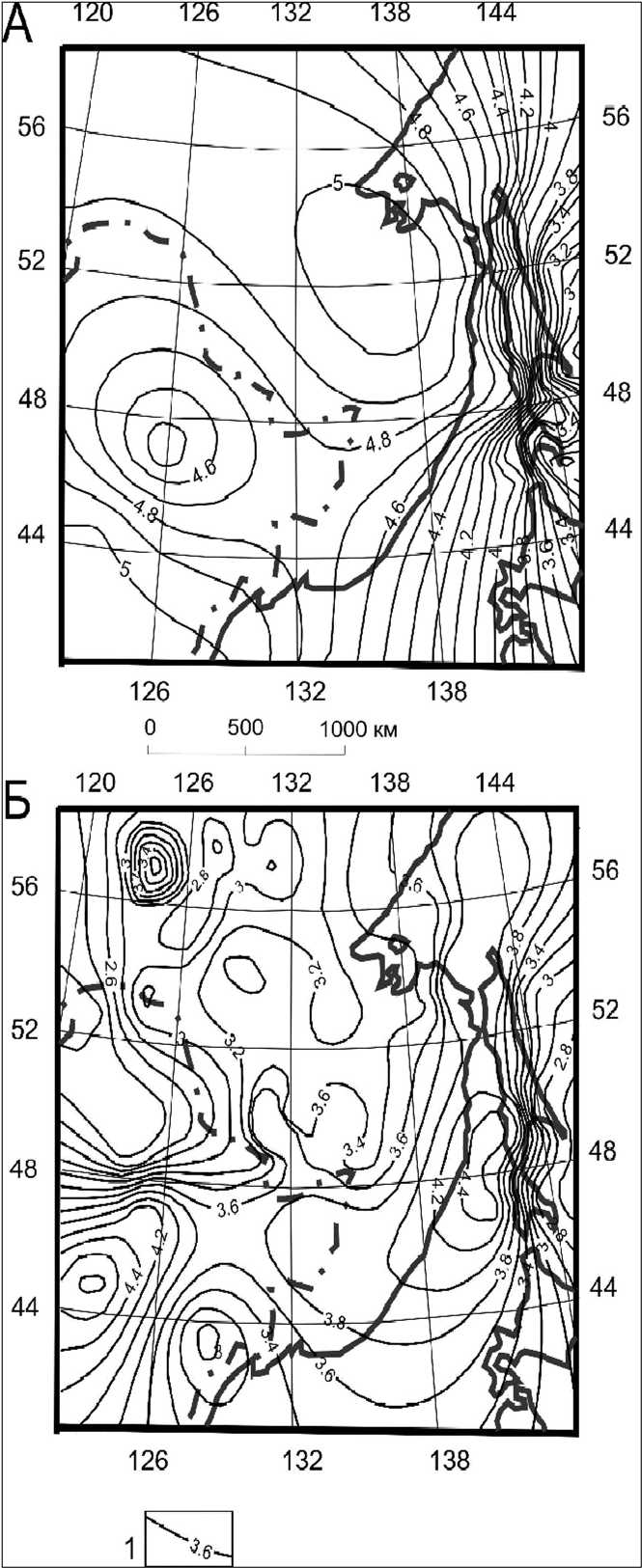

В полученной модели поля сейсмичности М (х, у, z) магнитуды и пространственное положение гипоцентров землетрясений в Приамурье характеризуются ясно выраженный дискретностью. В разрезах тектоносферы регистрируется 3 слоя повышенной сейсмичности: первый - в средней части коры в интервале глубин 10-15 км с магнитудами 2,8-3,4; второй - в интервале глубин 30-60 км, где гипоцентры землетрясений с магнитудами от 4 до 6 распределены неравномерно, а третий слой в интервале глубин 200-220 км с магнитудами от 5,6 до 6,0 на рассматриваемой территории представлен редкими землетрясениями, сосредоточенными преимущественно вдоль восточной границы Амурской плиты и северного фланга Северо-Китайского кратона. Повышенные и высокие магнитуды землетрясений характеризуют более жесткие тектонические среды в земной коре и верхней мантии, а низкие - менее жесткие (менее вязкие).

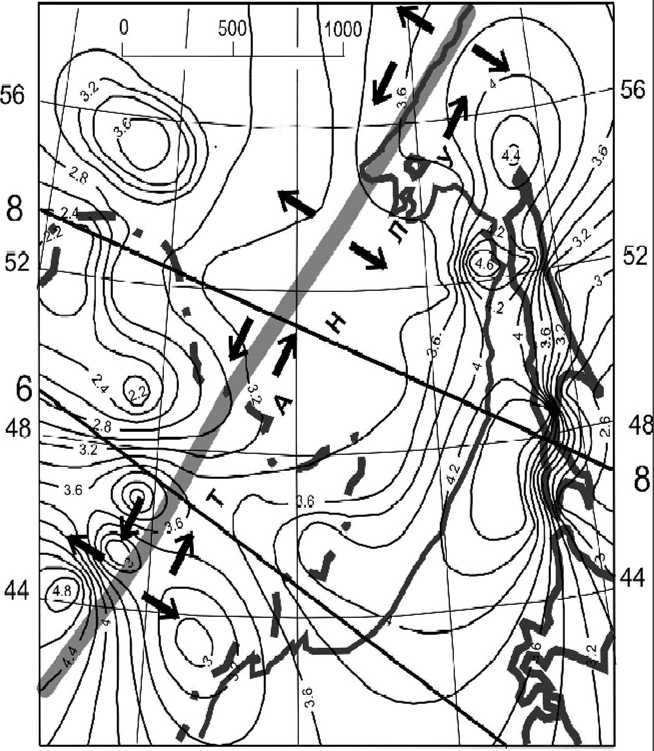

По полученным данным (рис. 3), в верхнем слое земной коры (интервал глубин 0-24 км) четко различаются 2 сейсмические зоны: западная и восточная. Восточная зона приурочена к границе Амурской и Охотоморской литосферных плит и совпадает с Сахалинским сейсмическим поясом, а западная располагается во внутренних районах Амурской плиты. Области повышенной сейсмичности (осредненные магнитуды 3,8-4,5) разделяются линейной зоной пониженной коровой сейсмичности (М=3-3,2). На территории Российского Приамурья эта зона совпадает с Хингано-Охотским позднемеловым вулкано-плутоническим поясом [2], однако в его пределах проявлен и кайнозойский базальтоидый магматизм [3], что вполне объясняет низкие электрические сопротивления в нижнем слое земной коры и подкоровом слое верхней мантии этой зоны [7]: здесь, в этом диапазоне глубин, в вязком (полурасплавленном) состоянии могут находиться магматические очаги - источники излияния вулканических магм. В разрезе, по данным магнито-теллурических зондирований (МТЗ), асейсмичная зона отмечается понижением электрических сопротивлений и поднятием астеносферы до глубины 60-65 км от поверхности Земли (рис. 3 Б). А в тепловой модели [6] вязкие, частично расплавленные, астеносферные линзы, образующие цепочку, вытянутую вдоль оси зоны низкой сейсмичности, залегают на глубине 50-75 км.

Имеющиеся и полученные данные дают основание предположить, что обнаруженная зона пониженной сейсмичности имеет отношение к сдвиговым и рифтогенным процессам во взаимосвязанной системе разломов, магматических проявлений и впадин зоны Танлу, пространственное положение которой разными исследователями трактуется неоднозначно [5, 7, 12, 16, 17]. Заметим, что некоторые из них [5] проводят ось зоны по Хингано-Охтскому вулкано-плутоническому поясу, как это показано на рис. 3 А в нашей статье. По предположению одного из авторов этой статьи, широкая сдвигово-раздвиговая зона Танлу является ареной длительного проявления тектоно-магматических и соответственно геоди-намических процессов - структурой длительного развития, которая в позднем мезозое проявилась как структура растяжения с образованием впадины Сунляо на южном отрезке и Хингано-Охотского вулканического пояса - на северном, а в кайнозое - как сдвиговая зона [16,17],

120 126 132 138 144

126 Танлу 132 138 б

Разрез 6-6

ТаНЛ у

Разрез 8-8 |

ДАММ | ВС | ЦБМ | СА |тр| ОП

500 1000 1500 2000 2500

1И 2D зЮ дО sD

Рис 3. Распределение магнитуд землетрясений в слое 0-24 км (А) и разрезах (Б) тектоносферы Приамурья и Манчжурии:

-

1 - изолинии осредненных магнитуд землетрясений; 2 - ось зоны Танлу; 3 - направления смещений блоков, в зоне Танлу;

-

4 - зона низких электрических сопротивлений [7]; 5 - кровля астеносферы [7]. Обозначения структур над разрезами: массивы: МД - Дягдачи , ЦБМ - Центрально-Буреинский, ХМ -Ханкайский, ДАММ - Дягдачи-Аргуне-Мамынский; складчатые сстемы: СХ - Северо-Хинганская, СА - Сихотэ-Ачинская; впадины: ВС - Сунляо; ЯМВ - Япономорская; ОП - Охотоморская плита; ТР - Татарский рифт

близкая по типу развития к трансформным Илань-Итун-скому и Сихотэ-Алинскому сдвигам [2, 7]. Сравнение местоположения впадин, вулканических структур и разломов в зоне Танлу с ее глубинными геоэлектрически-ми, термометрическими и сейсмологическими (рис. 3) характеристиками, а также с мощностью земной коры [7] приводит к предположению о миграции в этой зоне активных тектоно-магматических (рифтогенных, вулканических и сдвиговых) процессов в восточном направлении. Похожие признаки имеют место в Охотско-Чукотском рифтогенном вулканическом поясе [12]. В приводимых моделях (рис. 3-4) мезозойскому положению зоны Танлу соответствует широкая линейная зона пониженной сейсмичности.

Подкоровый слой верхней мантии Центрально-Азиатского складчатого пояса ниже глубины 35-40 км характеризуется переменными реологическими свойствами, что находит отражение в распределении магнитуд землетрясений. Под Северо-Хинганским поясом, Дягд ачи-Аргуно-Мамынским и Дягдачи массивами (террейнами) располагаются жесткие, сейсмически активные блоки верхней мантии, а под Центрально-Буре-инским и Ханкайским массивами - менее жесткие, свидетельствующие о переработке литосферы этих структур мезозойскими тектоно-магматическими процессами, на что уже обращали внимание некоторые исследователи [9]. Жесткая литосфера Охотоморской плиты, выраженная увеличением магнитуд землетрясений в разрезах (рис. 3 Б), поддвинута под Сихотэ-Алинскую складчато-надвиговую систему на расстояние порядка 1000 км, вплоть до восточных границ Цзямусы-Буреин-ского и Ханкайского кратонных террейнов. Судя по распределению магнитуд землетрясений (рис. 3 Б), после-миоценовые рифтогенные процессы на территории современного Японском моря охватывают только коровый диапазон глубин. В верхней мантии, в интервале глубин 30-70 км, магнитуды землетрясений увеличиваются по направлению к наклонной поверхности субду-цирующей Тихоокеанской плиты (разрез 6-6 на рис. 3).

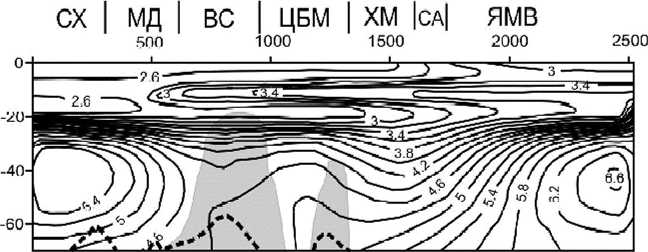

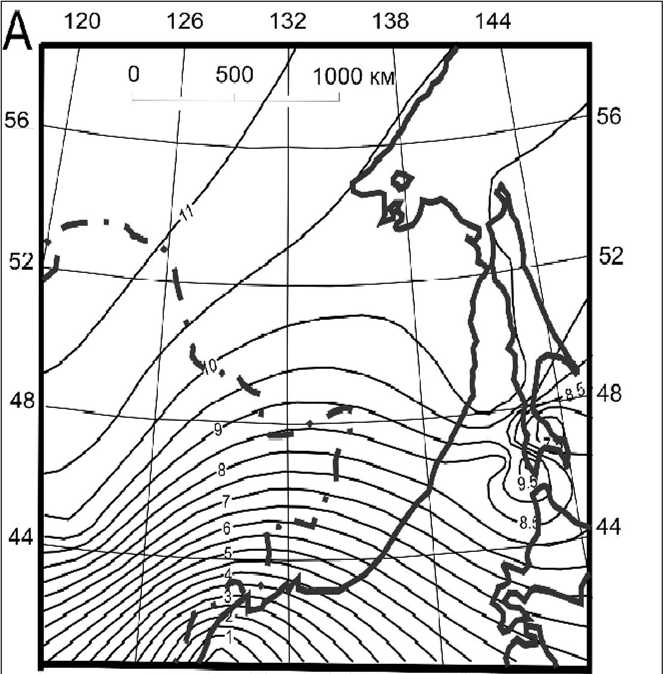

Распределение магнитуд землетрясений в среднем слое земной коры (интервал глубин 8-10 км, рис. 4 Б), совпадающим по глубине залегания с «гранитно-метаморфическим» комплексом, в общих чертах повторяет особенности поля сейсмичности, относимого ко всему верхнему слою коры (рис. 3 А). Сейсмичность приповерхностного слоя (рис. 4 А) характеризуется увеличением магнитуд с востока на запад. Наиболее резкое увеличение осредненных магнитуд (от 3 до 4,5) наблюдается в зоне Сахалинского сейсмического пояса. По-видимо-му, такое распределение магнитуд отражает реологические свойства (степень жесткости) приповерхностного слоя земной коры, характеризующегося направленным омоложением структурно-вещественных комплексов с запада на восток. Локальные осложнения общей закономерности тоже вполне объясняются связью сейсмичности со степенью жесткости тектонических сред: уменьшение магнитуд землетрясений наблюдается во впадине Суньляо, а увеличение - в Буреинском и Алдано-Становом блоках кратонного типа (рис. 4 А).

Рис. 4. Распределение магнитуд землетрясений в интервалах глубин (а) 0-5 км и 8-10 км (б):

1 - линии равных значений осредненных магнитуд

126 132 138

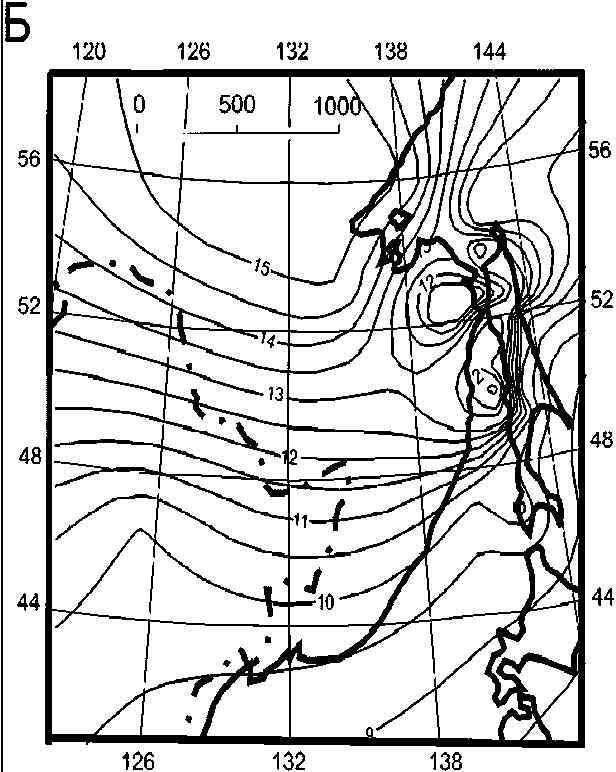

Рис 5. Распределения глубин гипоцентров в слоях 0—10 км (А) и 10-16 км (Б) от поверхности Земли:

1 - изолинии глубин гипоцентров, км

В верхнем слое земной коры до глубины 1 б км выявлено закономерное увеличение залегания глубины гипоцентров с юга на север (рис. 5), что может быть связано с плавным погружением кристаллического фундамента Северо-Китайского кратона под Центрально-Азиатский складчатый пояс. Погружение сейсмических (и вероятных - тектонических) поверхностей под Алдано-Стано вой щит может рассматриваться в качестве признака суб-дукции Амурской плиты под Северо-Азиатский кратон. Этот вопрос, выходящий за рамки нашего исследования, требует специального изучения.

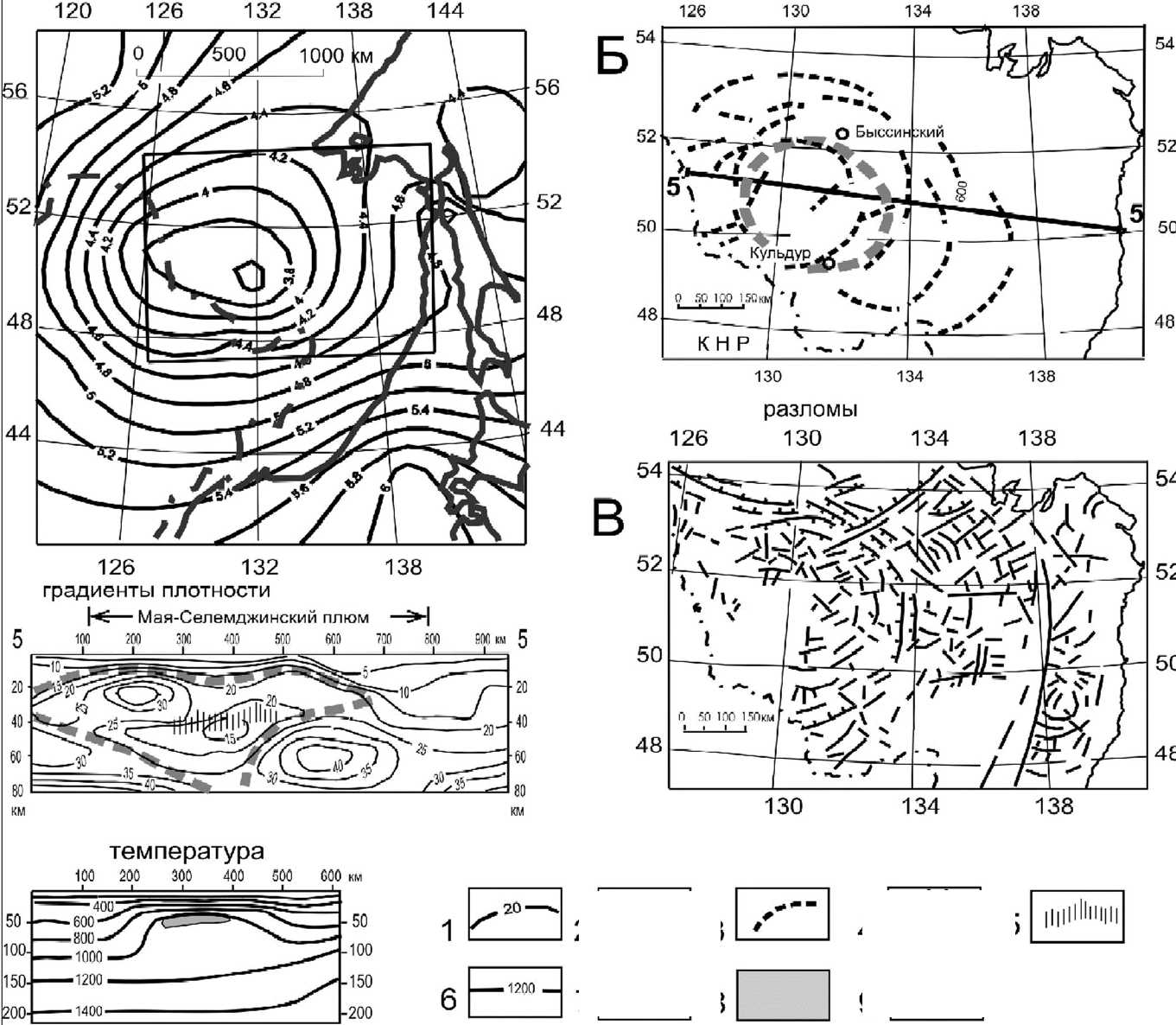

В результате ЗВ-анализа сейсмических данных в нижнем слое земной коры Среднего Приамурья (интервал глубин 30-40 км) обнаружена относительно менее сейс- магнитуды землетрясении дуговые отрицательные магнитные аномалии

_кы жм.

Рис. 6. Магнитуды землетрясений (А), дуговые отрицательные магнитные аномалии (Б), разломы (В) и разрезы (Г, Д) головы Мая-Селемджинского плюма [11]:

1 - изолинии магнитуд (А); 2 - контуры головы плюма в горизонтальных (Б) и вертикальном (Г) сечениях; 3 - дуговые отрицательные магнитные аномалии на схеме (Б); 4 - разломы; 5 - зона низких скоростей сейсмических волн в разрезе (Г); 6 - изотермы, 0 С в разрезе (Д); 7 - изолинии градиента сферической плотности в разрезе (Г); 8 - зона частичного плавления в разрезе (Д); 9 - термальные источники на схеме (Б)

мичная изометричная область (рис. б А), которая совпадает с положением центральной части Мая-Селемджин-ского плюма, где вязкая, частично расплавленная, астеносфера приближается к поверхности Земли до глубины 50 км. Эта зона сопровождается концентрическим расположением разломов (рис. б В), магнитных аномалий (положительных в центре и дуговых отрицательных на переферии), концентрическим расположением аномалий градиентов плотности в интервале глубин 10-30 км, понижением скорости сейсмических волн и частичным плавлением переходного слоя «кора-мантия» [И]. Таким образом, проведенными исследованиями определен еще один признак (отрицательная аномалия сейсмичности) существования глубинной корово-мантийной структуры центрального типа (головы плюма) в Среднем Приамурье.

Выводы

В результате анализа ЗВ-модели поля сейсмичности Среднего Приамурья и прилегающих районов Северо-Восточного Китая получена дополнительная информация о закономерностях пространственного распределения гипоцентров землетрясений и их магнитуд и связи сейсмичности с глубинным геологическим строением исследованной территории:

-

1. Распределение магнитуд землетрясений в тектонос-фере характеризуется здесь четко выраженной дискретностью. Обособляются 3 слоя повышенной сейсмичности в интервалах глубин: 10-15, 30-60 и 200-220 км.

-

2. В земной коре и подкоровом слое верхней мантии до глубины 60 км выделяются две зоны повышенной сейсмичности: западная и восточная, которые разделяются линейной областью пониженной сейсмичности, совпа-

- дающей с мезозойским положением зоны Тайлу.

-

3. В верхнем слое земной коры до глубины 16 км обнаружено закономерное увеличение залегания глубины гипоцентров с юга на север, что может быть связано с погружением кристаллического фундамента Северо-Китайского кратона под Центрально-Азиатский складчатый пояс и субдукцией Амурской плиты под Еврази-атскую.

-

4. В верхнем слое земной коры (интервал глубин 0-5 км) обнаружена тенденция плавного увеличения магнитуд землетрясений с востока на запад, обусловленная реологическими свойствами слагающих его структурновещественных комплексов.

-

5. Обнаружена связь изометричной зоны пониженной сейсмичности в нижнем слое земной коры Среднего Приамурья с Мая-С ел ем джинским плюмом.

-

6. С помощью анализа ЗВ-модели поля сейсмичности Приамурья и Манчжурии получены убедительные доказательства связи экстенсивности сейсмических процессов, выраженные в распределениях гипоцентров и магнитуд землетрясений, с реологическими характеристиками (электрическим сопротивлением, скоростью сейсмических волн и температурой) тектонических сред, что дает основание для использования реализованного метода при оценках степени их жесткости (или вязкости) в других районах, слабо изученных геофизическими методами.

Список литературы Связь сейсмичности с глубинным геологическим строением Приамурья и Маньчжурии

- Бормотов В.А. Геодинамическая модель развития сейсмической активности в Приамурье//Проблемы сейсмичности и современной геодинамики Дальнего Востока и Сибири: Докл. науч. симпоз. Хабаровск: ИТИГ ДВО РАН, 2010. С 71-76.

- Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России/под ред. А.И. Ханчука. Владивосток: Дальнаука, 2006. Кн. 1. 572 с.

- Геологическая карта Приамурья и сопредельных территорий. Масштаб 1:2 500 000/гл. ред. Л.И. Красный, Пэн Юнь Бяо. Л.: ВСЕГЕИ, 1999. 135 с.

- Глаголев В.Н., Петрищевский А.М. Простой алгоритм построения разрезов с использованием 3D-массивов геолого-геофизической информации (Юго-Восток России)//Тихоокеанская геология. 2010. Т. 4, № 3. С. 78-85.

- Горкуша С.В., Онухов Ф.С., Корчагин Ф.Г. Сейсмичность и неотектоника юга дальнего Востока//Тихоокеанская геология. 1999. Т. 18, № 5. С. 61-68.

- Горнов П.Ю. Тепловое полебласти сопряжения Центрально-Азиатского и Тихоокеанского складчатых поясов и смежных окраин Сибирской и Северо-Китайской платформ: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. Хабаровск: ИТИГ ДВО РАН, 2010. 28 с.

- Диденко А.Н., Каплун В.Б., Малышев Ю.Ф. Глубинное строение и металлогения Восточной Азии. Владивосток: Дальнаука, 2010. 332 с.

- Имаев В.С., Имаева Л.П., Козьмин Б.М., Николаев В.В., Семенов Р.М. Буферные сейсмогенные структуры между Евразийской и Амурской литосферными плитами на юге Сибири//Тихоокеанская геология. 2003 Т. 22, № 6. С. 55-61.

- Малышев Ю.Ф., Брянский Л.И., Карсаков Л.П., Петрищевский А.М., Шевченко Б.Ф. Глубинное строение срединных массивов северо-востока Азии и их роль в формировании континентальной окраины//Тихоокеанская геология. 1983. № 3. С. 27-34.

- Морозова Л.И. Спутниковый мониторинг землетрясений. Владивосток: Дальнаука, 2005. 136 с.

- Петрищевский А.М., Юшманов Ю.П. Реология и металлогения Мая-Селемджинского плюма//Доклады РАН. 2011. Т. 440, № 2. С 207-212.

- Петрищевский А.М. Отражения рифтогенных структур в гравитационных моделях Северо-Востока Азии//Тектоника, магматизм и геодинамика Востока Азии: материалы Всерос. конф. 12-15 сентября 2011 г. Хабаровск. Хабаровск: ИТИГ ДВО РАН, 2011. С. 298-301.

- Степашко А.А. Глубинные основы сейсмотектоники Дальнего Востока: Приамурская и Приморская зоны//Тихоокеанская геология. 2011. Т. 30, № 1. С. 3-15.

- Тектоническая карта области сочленения Центрально-Азиатского и Тихоокеанского поясов масштаба 1:1 500 000/ред. Л.П. Карсаков, Чжао Чуньцзинь, Ю.Ф. Малышев, М.В. Горшков. Владивосток-Хабаровск: ИТИГ ДВО РАН, 2005.

- Тектоника, геодинамика и металлогения территории республики Саха (Якутия). М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001. 571 с.

- Ge Lin and Yanghuang Wang. The P-wave velocity structure f the crust-mantle transition zone in the continent of China//Journ. Geophys. And Enjineering. 2005. No. 2. Pp. 268-276.

- Shaocheng Ji, Qian Wang, Matthew H. Salisbary. Composition and tectonic evolution of the Chenese continental crust constrained by Poisson ratio//Tectonophysics. 2009. Vol. 463. Pp. 15-30.

- http://ceme.gsras.ru

- World Data Center for Seismology. Beijing. http://219.143.71.