Связь структурных характеристик в иерархии динамики временных рядов живой и неживой природы

Автор: Мацканюк А.А., Шутов А.Б.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Физико-математические науки

Статья в выпуске: 12-1 (27), 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследования структурных характеристик в иерархии динамики временного ряда показали, что на третьем уровне иерархии адаптивные реакции сосны обыкновенной, произрастающей в засушливой климатической зоне, более адекватны к увеличению количества осадков, а в условиях холодного климата этой же зоны, адаптивные реакции находятся в большей динамической зависимости от снижения солнечной активности.

Явления природы, временные ряды динамики, накопительный принцип, уровни иерархии, динамическое сопряжение, адаптивные реакции

Короткий адрес: https://sciup.org/170190379

IDR: 170190379 | DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10349

Текст научной статьи Связь структурных характеристик в иерархии динамики временных рядов живой и неживой природы

Вращения Земли, ее движение по орбите, смена дня и ночи, смена времен года и другие явления в природе характеризуются циклическим изменениям. Циклические периоды в живой и неживой природе сопровождаются повторными проявлениями признаков. Динамическая размерность явлений в повторных циклах может отличаться продолжительностью и активностью. В Солнечной системе планеты и спутники, находясь в динамическом взаимодействии, вызывают различные взаимные смещения в пространстве и во времени. Так, приливное действие выстроенных в ряд планет Земной группы влияет на изменение солнечной активности [5], а приливное действие Луны влияет на перемещение вод и материков Земли.

Живая природа чутко реагирует на различные внешние факторы влияния неживой природы сменой времен года. За миллионы лет произошла эволюция живых организмов. В зимний период замедляются жизненные процессы и метаболизм у многих видов растительного и животного мира. В весенний период с термальными изменениями в природе все пробуждается. Лето и осень также одаривают нас своими удивительными явлениями. В динамике взаимодействий как живой, так и неживой природы, лежит накопительный принцип. За временной период изменяется ха- рактер и сила различных воздействий, в объектах происходит накопление веществ и, в результате адаптивных реакций изменяются их свойства [16].

К сожалению, в различных циклических явлениях природы мы рассматриваем сам факт повторяемости явлений и не обращаем внимания на существенные различия в характере накопления. Эти последовательные изменения: влияние каких-либо сил, увеличение концентрации и количества веществ, ускорение реакций, изменения расстояний и времени - все эти явления в динамике накопления могут представлять звенья одной цепи и иметь многоступенчатые уровни иерархии (рис. 1).

В природе влияние одних объектов на другие приводит к образованию характерных долевых тенденций в динамике накопительных свойств [7, 8]. В результате исследований нами были выявлены активные, пассивные и равномерные характеристики кумулятивных тенденций, которые в двумерном пространстве представляют формы прогнутой и выпуклой дуг [10, 11].

Оказывается характер накопления в динамике воздействующих и реагирующих объектов может приводить к различным их качественным состояниям на принципах обратной связи [3].

В определении динамики временного ряда принята его неразделимость. В стати- стических исследованиях динамика накопления измеряется различными параметрами. Разные виды линии трендов можно получить с помощью компьютера и программы Excel [15]. В статистике тенденция накопления используется: для получения абсолютного прироста, для вычисления темпов прироста и значения одного процента прироста. Эти уровневые показатели должны рассматриваться раздельно [6]. Существуют методы, которые позволяют выбрать тренд и получить тенденции циклической компоненты. [1, 18].

1 - Натуральные величины

2 - гармоники

3 - выделенные амплитуды из гармоник

Рис. 1. Уровни иерархии в динамике временного ряда [9]

Желание исследователей отделить тенденцию и получить цикличность в гармониках колеблемости, в конечном итоге дает не разделение, а лишь поверхностное представление о кумулятивных свойствах, для исследователя по-прежнему остается не видимой тенденция накопления [7, 12]. Временной ряд содержит тенденцию, которая на всех уровнях иерархии временного ряда динамики имеет большое разнообразие форм и свойств [9].

Выявить накопительные свойства на всех уровнях позволяет метод долевых тенденций. В методе долевых тенденций используется принцип эмерджентности [13], который позволяет выявлять специфически взаимообусловленные свойства в природных явлениях. В поисках источника эмерджентных качеств используется методология элементаризма и холизма [17].

Чтобы получить дополнительные данные для анализа структурной динамики, мы использовали методологию элемента-ризма, разделив временной ряд на уровни иерархии. В технологии разделения ряда мы стремились предельно сохранить временной интервал, что видно по датам на графиках всех уровней иерархии (рис. 25).

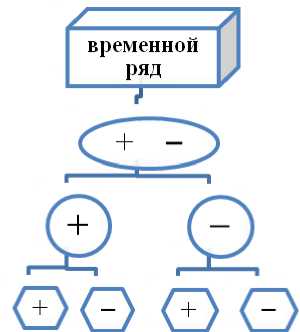

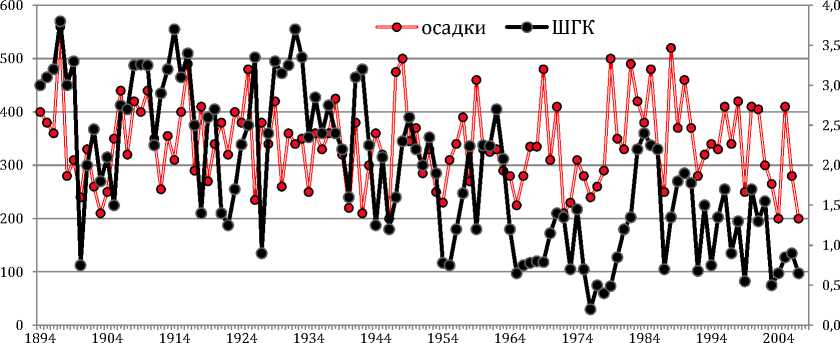

Материал и методы исследования. Временные ряды представлены: динамикой ширины колец сосны обыкновенной, осадками и солнечной активностью за период с 1894 по 2007 годы (рис. 2 а) и б)). Погодичная динамика солнечной активности представлена в числах Вольфа [14].

Усредненный временной ряд (n = 16), представленный динамикой прироста годичных колец сосны обыкновенной, и годичная сумма осадков (рис. 2), представляли климатические зависимости, характерные для территории Восточного Забайкалья [2].

а) ширина годичных колец (ШГК) и осадки [2]

Рис. 2. Временные ряды динамики

Итоговые характеристики показателей долевых тенденций измерялись в двумерном пространстве, представляющем собой модель прямоугольника [7]. Тригонометрические преобразования сторон прямоугольного треугольника и их перемещения в системе координат лежат в основе измерения долевых тенденций [8].

По отношению к стандарту исследуемый показатель представляет условную долю (B Y ) :

B y = h st — B i , (1)

где h st = P х + P х+1 . B i – доля прироста B i = ( Рм + Pj ) x п/Arccos Za

Итоговая сумма условных долей (ДУУ), отнесенная к числу частостей, является одной из характеристик кумулятивной тенденции и представляет собой показа- тель доли условной активности (Дуа). Кумулятивная тенденция может быть активной, равномерной или пассивной. Активная форма имеет положительный знак, а пассивная форма – отрицательный [8]. Произведение Дуа на итоговую сумму доли условного участия (ДУУ) представляет показатель кумулятивной емкости (КЕ) того или иного уровня иерархии в динамике показателей временного ряда:

КЕ = Д уу * Д уа , (2)

где, Д уу - доля условного участия, а Д уа – доля условной активности.

Связь в кумулятивных тенденциях между уровнями иерархии можно сравнить показателем резерва динамического сопряжения (РДС).

РДС = 1/

% ДУУ ор — ДУУ ± )2 n — 1

где, ДУУ - доля условного участия, ДУУ = В у + Ву+1 .

Показатель РДС использовался нами так же для поиска влияний внешних факторов на изучаемый объект [11,12].

При удалении тенденции общего ряда ( В у ( ор ) ), которая содержится в динамике положительных и отрицательных амплитуд (рис. 3 б) и в), мы получаем индекс долевого прироста ( ИДП) :

ИДП = В У (±) - В У (ОР) , (4)

Результаты исследований и их обсуждение. В качестве примера на графиках рис. 3 представлен временной ряд динамики сосны обыкновенной, разделенный на уровни иерархии. На различных уровнях иерархии мы видим многообразие динамики кумулятивных тенденций. Такое же разнообразие наблюдается и в динамике солнечной активности, и динамике выпадения осадков.

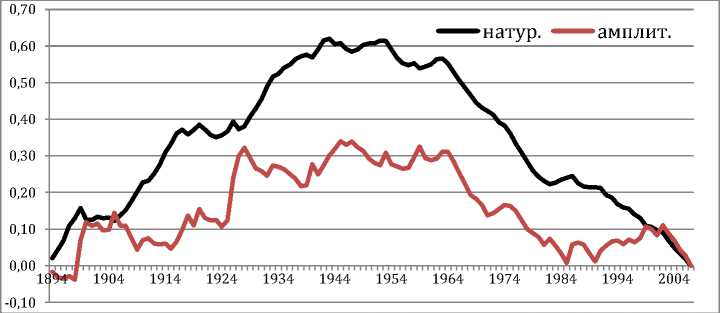

а) 1 и 2 уровни

б) 3-й уровень

в) 3-й подуровень (ИДП)

Рис. 3. Динамика долевой тенденции на различных уровнях иерархии временного ряда сосны обыкновенной

Исследуемый на трех уровнях иерархии временной ряд динамики сосны обыкновенной в климатических условиях местообитания подвержен влиянию многих факторов, выделить их все не представляется возможным. Те из них, которые считаются основными, представлены в наших исследованиях.

На графике рис. 3 а) представлена динамика 1 и 2 уровня. Как мы видим кумулятивные тенденции (КЕ) натуральных величин ряда (табл.1, КЕ=13,48) значительно превосходят величины амплитудного ряда (КЕ=2,80). Это различие в тенденциях 1 и 2 уровней повлияло и на величину межу- ровневого сопряжения (табл. 2, РДС=0,075).

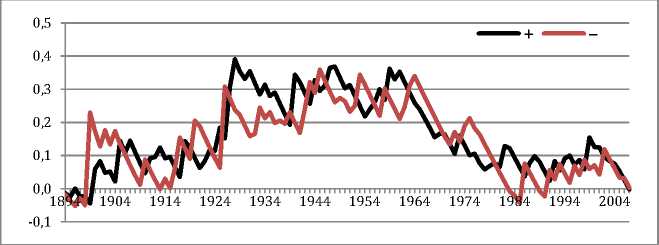

На графике рис. 3 б) представлена динамика 3-го уровня. Мы видим, что на всем протяжении в динамике между положительными и отрицательными амплитудами происходит интересный факт взаимозаменяемости. Размах в динамике представляет диапазон, в средине которого располагается общий для них амплитудный ряд (табл.1, КЕ=2,80;2,92;2,40). Кумулятивные тенденции их очень близки, поэтому и величина сопряжения очень высока (табл.2, РДС=1,056).

Таблица 1. Показатели кумулятивной емкости (КЕ) на различных уровнях иерархии

|

Уровни |

ШГК сосны обыкновенной |

Осадки |

Солнечная активность |

|

|

натуральный |

13,48 |

0,02 |

-3,51 |

|

|

амплитудный |

2,80 |

0,01 |

-2,14 |

|

|

^ R Й с § н |

+ |

2,92 |

0,05 |

-1,62 |

|

– |

2,40 |

-0,003 |

-3,03 |

|

|

ИД |

+ |

0,001 |

0,022 |

0,036 |

|

П |

– |

-0,015 |

-0,017 |

-0,076 |

В таблице 1 отражена итоговая накопительная величина. Положительные числа КЕ характеризуют активную форму кумулятивных тенденций, а отрицательные – характеризуют пассивную форму [11, 12]. Кумулятивные тенденции солнечной активности за 113-ти летний временной период изменялась пассивно (отрицательные величины), а прирост годовых колец у сосны обыкновенной изменялся активно. Высокий показатель КЕ у сосны на 1-м уровне (13,48) возможно связан с генетическими, физиологическими и возрастными особенностями, а такие факторы, как климатические, почвенно-грунтовые и другие, проявились меньшей активностью на 2-м уровне (2,80). На всех уровнях иерархии величины кумулятивной емкости различны, и, возможно, зависят от струк- турных характеристик в динамике сил внешних или внутренних влияний.

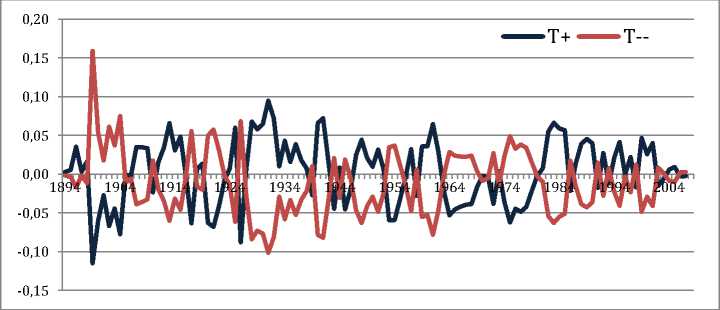

На рисунке 4 представлен характер кумулятивной тенденции солнечной активности на подуровне третьего уровня. Подуровень представляет динамический ряд, из которого удалена тенденция второго уровня (см. формулу (4)). Переход активной формы в пассивную для отрицательных амплитуд, и, наоборот, для положительных амплитуд, возможно, отражает циклическую компоненту в динамике солнечной активности на 3-м уровне иерархии (рис. 4).

Все компоненты динамических характеристик, представленные на графиках и в таблицах, являются составными частями, входящими в целостную структуру основного ряда (1-й уровень).

Рис. 4. Динамика накопительного итога на 3-м подуровне иерархии (см. табл. 1: 0,036 и -0,076)

В таблице 2 представлена величина связи между различными уровнями иерархии того или иного временного ряда. Показателем резерва динамического сопряжения (РДС) сравниваются структурные характеристики накопительного итога. У сосны связь между 1-м и 2-м уровнями невысо- кая (0,075), характеристики этой связи представлены динамическими графиками (рис. 3 а)). Совершенно другую картину мы наблюдаем между 2-м и 3-м уровнями (1,056), динамический график представлен на рис. 5 б).

Таблица 2. Резерв динамического сопряжения (РДС) между уровнями иерархии вре- менного ряда

|

Уровни |

Сосна обыкновенная |

Осадки |

Солнечная активность |

|

натуральный и амплитудный |

0,075 |

4,127 |

0,409 |

|

Амплитудный, + и – |

1,056 |

0,934 |

0,463 |

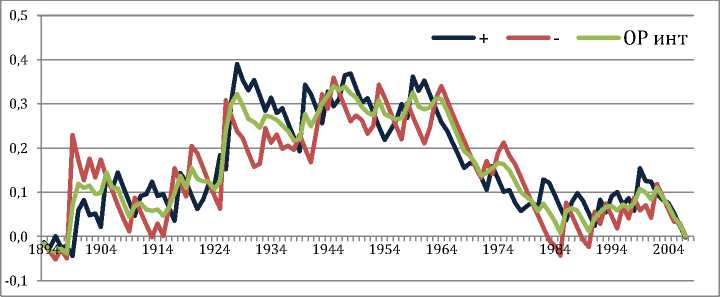

Величина сопряжения в структурных характеристиках динамики осадков между 1-м и 2-м уровнями оказалась значительно выше, чем в других рядах (табл. 2 4,127). Несмотря на некоторый разброс в динамике ряда амплитуд, по отношению к натуральному ряду (рис. 5 а)), характеристики тенденций накопительного итога в динамике осадков 1-го и 2-го уровня абсолютно совпадают. Здесь уже следует рассматривать факт колеблемости и искать причи- ну на третьем уровне иерархии (табл. 2, 0,934).

Внутри солнечные процессы подвержены приливным силам планет и планетных групп, которые могут периодически выстраиваться в ряд, вызывая 11-ти летную цикличность [5]. Возможно, эти факторы и повлияли на относительно низкую (по отношению к другим временным рядам) связь между уровнями (табл. 2 0,463).

а) осадки , 1 и 2 уровни в иерархии (табл.2: РДС=4,127)

б) сосна , (+ и –) 3 уровень в иерархии (табл.2: РДС=1,056)

Рис. 5. Динамические сопряжения во внутри уровневой иерархии временных рядов.

В таблице 3 рассматривается величина сопряжения в структурных характеристиках (см. формулу (3)) между сосной обыкновенной и факторами внешней среды. Поскольку предполагается, что амплитудные ряды динамики 2-го и 3-го уровней могут в большей, или меньшей степени охарактеризовать влияние внешних факторов на прирост годичных колец у сосны в данных климатических условиях.

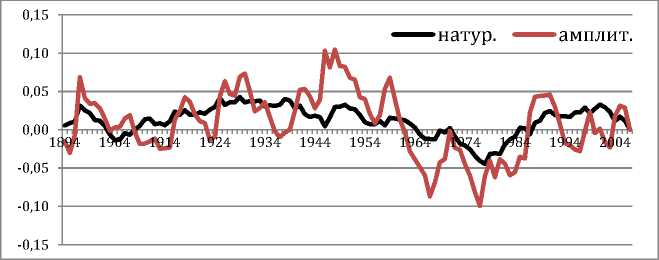

На всех уровнях иерархии сопряжение оказалось различным. Из результатов, представленных в таблице 3, мы видим, что на подуровне 3-го уровня иерархии по двум внешним факторам влияние на радиальный прирост сосны оказалось самым высоким. Показатель РДС равный 2,046 по положительным амплитудам оказался значительно выше показателя 1,743. Этот факт подтверждает, что для сосны обыкновенной в данных условиях местообита- ния значение количества осадков имеет большое значение, поскольку, эта климатическая зона на территории Восточного Забайкалья является очень засушливой [4].

Что касается температурных режимов, то за последние два десятилетия в данном регионе отмечалось увеличение разброса в динамике летних и зимних температур при среднегодовой температуре -2,7 ° С. Из таблицы 3 мы видим, что в условиях низких температур сосна значительнее реагирует на снижение солнечной активности (1,061), чем на ее повышение (0,968).

И это не смотря на то, что солнечная активность является глобальным фактором для всей планеты. Такую же тенденцию в реакциях на влияние солнечной активности мы наблюдали в исследованиях прироста годичных колец у пихты Северного Кавказа [12].

Таблица 3. Адаптивные реакции сосны обыкновенной на влияние факторов внешней среды (по показателю РДС)

|

Временные ряды |

Уровни иерархии |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

ИДП (подуровень-3) |

|||

|

+/+ |

– /– |

+/+ |

– /– |

|||

|

Сосна и осадки |

0,042 |

0,097 |

0,99 |

0,100 |

2,046 |

1,743 |

|

Сосна и солнечная активность |

0,026 |

0,044 |

0,044 |

0,044 |

0,968 |

1,061 |

Природные факторы климатической зоны местообитания для сосны обыкновенной сформировали у нее соответствующие адаптивные механизмы основных физиологических процессов, и это отчетливо проявилось в структуре динамических изменений на подуровне 3-го уровня иерархии временных рядов (табл. 3).

В практическом плане данный метод оценки влияния внешних факторов на лесную растительность может быть использован в проведении исследований, включающих и организацию мониторинга лесных экосистем в различных условиях.

Его отличительной особенность является выявление форм структурной изменчивости в динамике на всех уровнях иерархии показателей временного ряда как живой, так и неживой природы. Наибольшая связь в структурной динамике будет указывать на характер причинноследственной связи. Кроме того, появляется возможность выявить нормы адаптивных реакций верхних и нижних пределов, а так же выделить их циклически характеристики.

Выводы:

-

1. Временной ряд динамики содержит уровни иерархии. Характер структуры кумулятивных тенденций на каждом уровне имеет различия, которые зависят от факторов внешней и внутренней среды.

-

2. В динамике влияний природных факторов на древесную растительность возможен поиск совпадающих структурных тенденций. Чем выше будет их сопряжение, тем больше вероятность присутствия связи между причиной и следствием.

-

3. В результате исследований было установлено, что адаптивные реакции сосны обыкновенной, произрастающей в засушливой климатической зоне, более чувствительны к увеличению количества осадков. В условиях холодного климата у сосны обыкновенной наблюдалась бόльшая динамическая зависимость от снижения солнечной активности.

Список литературы Связь структурных характеристик в иерархии динамики временных рядов живой и неживой природы

- Комин Г.Е. Методика дендрохронологической оценки влияния парникового эффекта на рост леса // Лесоведение. 2003. №1. С. 58-64.

- Вахнина И.Л. Анализ динамики ширины годичных колец сосны обыкновенной в условиях Восточного Забайкалья // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Биология. Экология». 2011 Т.4, №3. С. 13-17.

- Вильнер Б.Я., Пешес Л.Я. Очерки по биологической кибернетике. Минск, «Вышейш. школа», 1977. 192 с.

- Зильберштейн И.А. Климат Читы // И.А.Зильберштейн, Н.А. Швец. - Л.: Гидрометеоиздат,1982. - 248 с.

- Пономарева О.В. Роль планет и планетных групп в активности солнца. URL: http://www.emsd.ru/konf071112/pdf/t2/str212.pdf