Связанность ключевых и недосформированных компетенций в функциональных моделях малых, средних и крупных организаций

Автор: Григоренко О.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные технологии управления организацией

Статья в выпуске: 10 (65), 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты корреляционного анализа взаимосвязи ключевых и недостаточно сформированных компетенций персонала, выявленных по результатам анкетирования сотрудников малых, средних и крупных организаций.

Компетентностный подход, компетенции персонала

Короткий адрес: https://sciup.org/140245974

IDR: 140245974 | УДК: 331.101,

Текст научной статьи Связанность ключевых и недосформированных компетенций в функциональных моделях малых, средних и крупных организаций

Современные подходы к развитию подсистем оценки и развития сотрудников в актуальной своей части опираются на внедрение в практику управления персонала моделей компетенций. В России эти процессы стимулируются на государственном уровне, путём модификации образовательного пространства, а также на основе разработки и рекомендации использования системы профессиональных стандартов.

В этой связи интерес представляет реакция коммерческого сектора на обозначенные инициативы. Так если судить, по результатам исследования [1], проведённых отечественными авторами, можно говорить о достаточно ограниченном характере применения моделей функциональных компетенций в практике управления персоналом, даже среди крупных организаций, расположенных в городах федерального значения. Следовательно, разумно полагать, что в остальных локациях ситуация с внедрением компетентностного подхода обстоит ещё хуже. Последнее во многом обуславливается спецификой функционирования организаций в среде малых провинциальных городов России [2]. Это обстоятельство обуславливает научную ценность сравнения процесса внедрения элементов компетентностного полхода в практику деятельность организаций из различных локаций России.

Так, взяв за основу результаты исследования А.Д. Чанько и Н.Н. Петраковой [1], и модифицировав алгоритм его проведения под особенности малого и среднего предпринимательства провинциальных городов, можно выявить, в том числе приоритетность отдельных групп компетенций модели. Здесь, необходимо отметить, что изучение специфики применения модели компетенций в малых и средних предприятиях проводилось по ограниченной выборке из двух организаций, расположенных в Ростовской области: ООО «Билдгрупп» и ООО «Донуглекомплект» (ООО «ДУК).

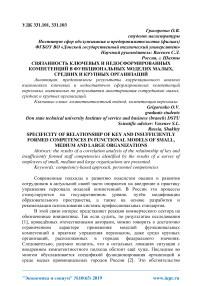

В результате установлено, что наиболее приоритетными группами компетенций в среде малых и средних предприятий являются те, которые касаются подбора, отбора и адаптации персонала (67,0 % для малых предприятий и 33,0 % для средних организаций), а также оценки персонала (67,0 % и 67,0 %) и охраны труда (67,0 % и 100,0 %). При этом для организаций из Москвы и Санкт-Петербурга к ним относят, прежде всего, компетенции, связанные с мотивацией и стимулированием персонала -усреднённая оценка составляет 67,0 % (рисунок 1).

Кадровое Подбор, отбор и Мотивация и Оценка персонала Охрана труда планирование адаптация стимулирование

Билдгрупп ДУК Москва и С-Петербург

Рисунок 1 - Приоритетность групп ключевых компетенций организаций

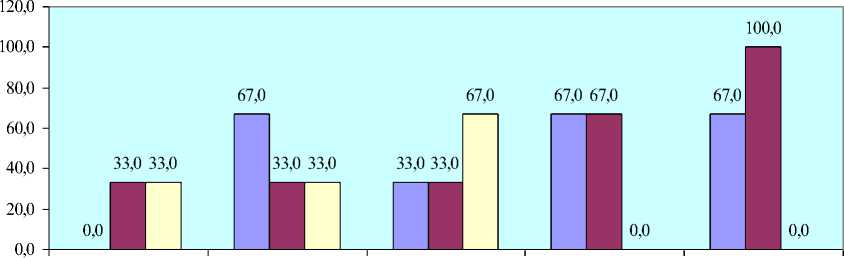

Недостаточно развитыми группами компетенций в среде малого и среднего предпринимательства являются дескрипторы, зависящие от кадрового планирования (67,0 % для средних предприятий), охраны труда (67,0 % для средних предприятий), оценки персонала (67,0 % для малых организаций), а также подбора, отбора и адаптации персонала (67,0 % для малых и средних фирм). Для крупных организаций ими стили - кадровое планирование (100,0 %), формирование корпоративной культуры (100,0 %), вместе с мотивацией и стимулированием персонала (67,0 %). Обозначенные данные систематизированы на рисунке 2.

Билдгрупп ДУК Москва и С-Петербург: специалисты

Рисунок 2 – Приоритетность групп недосформированных компетенций

Необходимо отметить, что по мере роста масштабов деятельности организаций коррелируемость между ответами респондентов по ключевым и недостаточно сформированным компетенциям, сначала падает, а после вновь возрастает. Об этом свидетельствуют значения коэффициента парной корреляции, рассчитанного по данным ответов респондентов ООО «Билдгрупп», ООО «ДУК» и по данным исследования А.Д. Чанько и Н.Н. Петраковой [1].

Значение коэффициента корреляции, полученное по ответам респондентов ООО «Билдгрупп» составляет 0,8651, по ответам респондентов

ООО «ДУК» – 0,0973, по ответам респондентов крупных предприятий –

0,5367. Проверка гипотезы о корреляции случайных величин, показала следующие расчётные значения t для коэффициентов корреляции:

t

Билдгрупп

0,8651 / О 2

71 - 0,8651 2

= 2,9874

t ДУК

0,0973 х У5 - 2 71 — 00973 2

= 0,1693

t КРУПНЫЕ ФИРМЫ

0,5367 х 5 - — 2 71 - 0,53672

1,1015

Это по условию а = 0,1 и числу степеней свободы v = 5 - 2 = 3, определяет критическое значение t КР = 2,3534. Тогда: для t Билдгрупп = 2,9874 – коэффициент парной корреляции признаётся статистически значимым, для t ДУК = 0,1693 – статистически не значимым, для t КРУПНЫЕ ФИРМЫ = 1,1015 – не значимым.

Следовательно, в среде малых предприятий, выявлена острая необходимость развития недостаточно сформированных компетенций, так как они одновременно признаются ключевыми, с точки зрения выживания организаций. Для средних организаций, данную проблему, с определённой степенью уверенности, можно считать разрешённой, т.е. своевременное развитие ключевых компетенций, вероятно, и обеспечило возможность роста малой фирмы до уровня среднего предприятия. Последнее, видимо, характерно и для крупных организаций.

Список литературы Связанность ключевых и недосформированных компетенций в функциональных моделях малых, средних и крупных организаций

- Чанько, А.Д. Проблемы оценки и развития функциональных компетенций hr-менеджеров в российских компаниях / А.Д. Чанько, Н.Н. Петракова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. - 2016. - № 1. - С. 125-163.

- Васенев, С.Л. Развитие IT-организаций малых городов, проблемы организации производства и управления / С.Л. Васенев, Д.А. Акатьев, А.И. Абрамова // Инженерный вестник Дона. - 2015. - №1-2 (34). - С. 22.