Своеобразие полового самосознания подростков с разной социальной ситуацией развития

Бесплатный доступ

Анализ особенностей полового самосознания воспитанников детского дома показывает, что из-за неправильно складывающихся полоролевых представлений, в будущем у них возникают значительные трудности в создании и сохранении собственной семьи. Исследование особенностей полового самосознания подростков с разной социальной ситуацией развития (детский дом, приемные семьи) помогает совершенствовать практику воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, с целью их успешной адаптации и интеграции в социум.

Социальное сиротство, социальная ситуация развития, половое самосознание, подростки, приемная семья

Короткий адрес: https://sciup.org/148100412

IDR: 148100412 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Своеобразие полового самосознания подростков с разной социальной ситуацией развития

Проблема социального сиротства с каждым годом приобретает катастрофические масштабы, являясь одной из негативных тенденций современного общества. Детерминантами данного явления выступают не только общественные, экономические, политические изменения в стране, но и, прежде всего, падение морально-нравственных устоев, ценности семьи и брака, потеря ответственности взрослых за судьбу своих детей и семей.

По международным данным около трети всех детей-сирот на земном шаре, проживающих в сиротских учреждениях, приходится на долю России1. Данные о количестве оставшихся без попечения родителей и безнадзорных детей в современной России различны – от 730 тыс. человек по данным Минобразования, 180 тысяч из них живут в государственных учреждениях (в стране более 5 тысяч детских домов, приютов и интернатов), от 2 до 3 млн. по оценкам независимых экспертов, но все источники единодушно утверждают, что количество таких детей ежегодно возрастает на 4 - 6 тысяч человек. Сегодняшние воспитанники интернатных учреждений в большинстве случаев являются социальными сиротами, т.е. имеющими родителей, которых государство лишило родительских прав по причине ненадлежащего ухода и воспитания2.

В последнее время все чаще и за рубежом, и в нашей стране отказываются от общественного воспитания, предпочитая более совершенную форму содержания и воспитания: приемные и патронатные семьи. По мнению А.Кадушина (1978), в условиях замещающей семьи, интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка происходит значительно успешнее, чем в приютских учреждениях3. Для успешной адаптации и интеграции в социум, как полноправного ее члена, ребенок должен воспитываться в семье, где происходит формирование полоролевых нормативных ориентаций и стереотипов поведения. Воспитательная роль семьи важна для человека на разных возрастных этапах. Однако, существующий в современном обществе «инверсионный тип» половой социализации с чрезмерной маскулинизацией женщин и феминизацией мужчин, негативно отражается на родительско-детских отношениях, воспитании, ролевой структуре семьи, и соответственно на половом самосознании детей, что затрудняет адекватный выбор полоролевой позиции ребенком и приводит к формированию бисексуальной модели психологического пола.

Несмотря на достаточно успешные попытки реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, благодаря государственной политике, тем не менее, семейные формы жизнеустройства сегодня в нашем обществе развиваются не слишком успешно. Определение детей-сирот в замещающие семьи имеет как свои плюсы – ребенок воспитывается в семейной обстановке, так и минусы – в плане неподготовленности приемных родителей к воспитанию ребенка с неблагополучным прошлым, с проблемами в развитии; к тому же имеют место случаи возврата ребенка обратно в детский дом, что является вторичным психотравмирующим фактором. И хотя наилучшей формой устройства детей-сирот сегодня признается семейная, массовая деинституализация воспитания детей-сирот в России пока невозможна. К сожалению, еще долгое время интернатные учреждения будут оставаться основным институтом социализации детей-сирот, обойтись без них мы пока не готовы. Сегодня одной из самых острых социальных проблем и по масштабности, и по значимости является проблема воспитания детей, лишенных родительского попечительства. Для таких детей проблемы психологического характера чаще определяются недостатком родительской ласки и любви, ранней депривацией. Этот травмирующий фактор приводит к деформации личности, искажению самосознания и сохраняется у ребенка на всю жизнь. Исследования, проведённые во многих странах мира, свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребёнка идёт по особому пути и у него формируется специфические черты характера, поведения, личности, отличающиеся от детей из обычных семей: И.В.Дубровина, (1982, 1990,1991, 1995); В.С.Мухина, (1989, 1991); А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых, (1982, 1991, 1995, 2004); Л.М.Щипицина, (1996, 1997, 2000, 2001); Т.И.Шульга, (1997, 2001); Г.В.Семья (1991, 2001), Й.Лангмейер, З.Матейчек и др. Достаточно хорошо изучены на всех возрастных этапах сферы общения детей со взрослыми и сверстниками, проанализированы специфические особенности условий жизни детей, оказывающие негативное влияние на их психическое развитие. В то же время многие аспекты психической жизни воспитанников детских домов разного вида еще остаются почти не исследованными. Одним из таких аспектов является становление самосознания вообще, и полового самосознания как одной из его составляющих. Согласно исследованиям Г.В.Семья и др. отечественных ученых (Т.И.Юферева, 1982; В.С.Мухина. 1989; М.И.Лисина, И.В.Дубровина, А.Г.Руз-ская,1990; В.Е.Каган, 1991; Н.Н.Крыгина, 1993; Т.А.Араканцева, 1999; И.В.Ярославцева, 2000 и др.), развитие в условиях социальной депривации (институциональное воспитание) приводит к нарушению представлений о своей будущей половой, семейной роли, отсутствию знаний о различиях в поведении полов, равнодушию к своему внешнему виду, затрудняя формирование эталонов полоролевых нормативных ориентаций и стереотипов поведения4.

Анализ патроната выпускников детского дома показывает, что неправильно складывающиеся полоролевые представления способствуют тому, что у воспитанников возникают значительные трудности в создании собственной семьи и ее сохранении. У них быстро исчерпывается первоначальная привязанность, поддержание супружеских отношений не получает развития. Трагичность ситуации еще и в том, что дети, имеющие ранний неблагоприятный опыт семейного воспитания, в дальнейшем неизбежно переносят его на своих собственных детей, часто повторяют судьбу своих родителей5. Дети-сироты в большей степени, чем кто-либо, являются группой риска по отказу от ребенка. Причины этого не только материальные, но и психологические. Полоролевая трансформация может выявиться у девочек при изоляции от матери, недостаточной материнской любви, отсутствии ласки в детстве, приводящей впоследствии к несвойственным в норме женщинам агрессии и черствости, деформации материнского инстинкта6.

Несмотря на то, что сегодня интернатные учреждения не являются полностью закрытыми, изоляция детей от общества, его культурных ценностей сохраняется. В то время как ученые и специалисты-практики, работающие в интернатных учреждениях, разрабатывают и применяют инновационные методы реабилитации, уже долгие годы результаты социализации выпускников интернатных учреждений весьма неутешительны, дети-сироты часто оказываются в положении изгоев и продолжают испытывать социальную эксклюзию во взрослой жизни. И ответа на вопрос, в чем же причина отсутствия долгосрочной результативности, казалось бы, действенных методов социальной помощи детям-сиротам, пока не найдено7.

Изучение нами данной проблемы в подростковом возрасте обусловлено, во-первых, тем, что это последний период пребывания большинства детей в детском доме, вопросы личностной и социальной зрелости 14 – 15 летнего выпускника детского дома имеют первостепенное значение. Во-вторых, подростковый возраст, трудный, критический, для любого человека, таит особые опасности для воспитанников детских домов. Области развития самосознания, временной перспективы и профессионального самоопределения, становления психосексуальной идентичности являются ключевыми для формирования личности в этот сложный период и наиболее, уязвимыми в условиях воспитания вне положительного семейного влияния. Именно в это время проблемы, связанные с полом, психосексу- альным поведением и развитием, формированием системы определенных потребностей, мотивов, ценностных ориентаций, характеризующих представления человека о себе как о мужчине или женщине, то есть все, что составляет основное содержание понятия «половая идентич-ность»5, выходят на первый план в формировании личности детей данного возраста. В-третьих, одновременное наличие противоположных эталонов: с одной стороны - повышенная ценность семьи и недостаточный опыт жизни в ней способствуют идеализации воспитанниками интерната взаимоотношений в семье, образа семьянина, с другой стороны – отрицательный, конкретный образ того, какими эти взаимоотношения не должны быть, какими качествами не должны обладать муж, отец, мать, жена. Столкновение двух образов порождает конфликтную систему требований и может отрицательно повлиять на формирование адекватных представлений о фемининности – маскулинности и, в конечном счете, исказить нормальный процесс становления половой идентичности. В-четвертых, недостаточность владения педагогами детских домов эффективными методами оказания психологопедагогической помощи воспитанникам в период перехода к самостоятельной жизни и формирования самосознания8; отсутствует также работа по анализу содержания детей, лишенных родительского попечительства, взятых на воспитание в замещающие семьи (приемные / патронат-ные), где, как правило, возникают проблемы, связанные с подростковым возрастом9. И последний аргумент, как показывает анализ психологической литературы, экспериментальная проработанность проблемы формирования полового самосознания в подростковом возрасте крайне мала, несмотря на то, что становление полоролевой идентичности является ключевым для формирования личности в этот период.

В нашем исследовании принимали участие подростки, воспитывающиеся в разных социальных условиях: воспитанники Сызранского детского дома, имеющего статус коррекционного детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья и подростки из приемных семей (с разным периодом проживания), посещающие общеобразовательные школы, в возрасте от 13 до 14 лет. Выборка составила 80 человек. Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений был использован комплекс взаимодополняющих методов, адек- ватных предмету исследования. В качестве инструментария были взяты методики, позволяющие получить данные об аспектах личности подростков, сформированности полоролевой идентичности, степени проявления маскулинности, феминности, андрогинности: многофакторный личностный опросник FPI (форма В) с использованием шкалы «маскулинности-фемининности», детский опросник гендерной идентичности Д.Холла (адаптация М.В.Ивановой, О.В.Коваленко, 2001), методика «Психологический пол» О.В.Лопуховой. Учитывая гендерные различия, мы разделили подростков на подгруппы. Результаты опросника FPI по шкале «маскулинность-фемининность» позволяют говорить о недостаточности развития полового самосознания у подростков из детского дома в сравнении со сверстниками из приемных семей, которых характеризует идентичность, соответствующая полу. Между половой идентичностью и депривационным феноменом обнаруживается умеренная связь ( ρ= 0, 35, с достоверностью 95%).

Данные нашего исследования показали, что в большинстве случаев, для подростков, воспитывающихся как в детском доме (42% мальчиков и 28,5% девочек), так и в приемных семьях, характерными являются проявления как мужских, так и женских качеств личности. Смешение личностных качеств – андрогинность, чаще свойственна девочкам из приемных семей (58,4%), чем мальчикам (49,6%). Корреляционный анализ показал заметную связь между идентичностью и полом в данных подгруппах ( ρ =0,55; ρ =0,54; ρ =0,63; ρ =0,57; с достоверностью 95%). Выявленный факт можно объяснить кризисом идентичности, который характеризуется активным поиском себя и своего места в группе сверстников, конфликтом между желаемым и действительным, появлением потребности примерить роли и особенности поведения лиц противоположного пола.

Проявление мужественности наблюдается почти у каждой четвертой девочки из детского дома (37,8%) и в 18% случаев из приемных семей, женские свойства присущи каждому третьему мальчику, воспитаннику детского дома (33,4%), что позволяет говорить о недостаточности развития полового самосознания подростков. Выявлена заметная зависимость между идентичностью и полом испытуемых ( ρ =0,53; ρ =0,57; ρ =0,55; с достоверностью 95%). Качества, противоположные полу не выявлены в подгруппе мальчиков из приемных семей. Черты личности, соответствующие полу, выявлены у каждого второго мальчика (51,4%) и у 23,6% девочек из приемных семей, у воспитанников детского дома: 24,6% мальчиков и 33,7% девочек.

Согласно результатам опросника Д.Холла, подтверждающим данные методики FPI (выявлена заметная связь ρ =0,65; с достоверностью 95%), с андрогинностью личностных качеств, проявляющейся в доминировании как мужских, так и женских качеств, выявлена 1/3 выборки воспитанников детского дома. Отмечена умеренная связь ρ = 0, 34, с достоверностью 95%, между показателями двух методик, в группе подростков из приемных семей с андрогинностью личностных качеств (70%). Черты, соответствующие полу выявлены у 30% мальчиков и 20% девочек из приемных семей. О слабой сформи-рованности полоролевой идентичности свидетельствует выраженная фемининность у мальчиков-сирот (28%) и маскулинность у девочек-воспитанниц детского дома (36%) и у 10% девочек из приемных семей. Недостаточное проявление как женских, так и мужских качеств (низкие баллы по шкалам) говорит о недифферен-цированности полоролевой ориентации воспитанников разного пола в 29% случаев.

В исследовании Т.А.Араканцевой (1999) показано, что среди воспитанников детских домов преобладает недифференцированный тип полоролевой ориентации. Отсутствие образцов мужского и женского типов поведения и взаимодействия приводит к ограниченным ориентациям на пол (С.Б.Данилюк, 1993). Анализ характера ответов подростков с чертами личности, не соответствующими полу, показывает, что мальчикам свойственна застенчивость, нерешительность, эмоциональная нестабильность, эмпатия, доброта, слабая способность применения физической силы в определенных ситуациях, уступчивость и другие фемининные особенности; для девочек характерными являются внешняя несдержанность, стремление к лидерству, доминирование, настойчивость, использование резких, грубых выражений, жестокость и агрессивность. Корреляционный анализ показал умеренную связь ( ρ =0,41, с достоверностью 95%), между показателями сформированности полоролевой идентичности, полученными при использовании методик FPI, Д.Холла и психологическим полом личности во всех исследуемых подгруппах.

По результатам методики О.В.Лопуховой «Психологический пол», проявление психологического пола противоположного биологическому, выявлен в 12% случаев в подгруппе девочек из детского дома. Признаки фемининного психологического пола у мальчиков двух обследуемых групп не обнаруживается. Маскулинный психологический пол в большей степени выражен в подгруппе мальчиков из приемных семей (30%), по сравнению с воспитанниками детского дома (12%). Соответствие нормативным характеристикам женской половой роли присущи девоч- кам из приемных семей (28%), чем представительницам слабого пола, воспитывающимся в условиях детского дома (16%).

Для большинства подростков характерным является проявление андрогинности личности с различными вариантами выраженности маскулинности и феминности. Средневыраженная андрогинность личности, характеризующаяся достаточно уравновешенными показателями по шкалам маскулинности и феминности, свойственна лишь 8% подросткам-сиротам. Для мальчиков из детского дома характерно преобладание феминности личности с андрогинным психологическим полом (43%), преобладание маскулинности с андрогинным психологическим полом обнаруживается в 33% случаев. Для девочек-сирот, наоборот характерно в большинстве случаев преобладание маскулинности с андрогинным психологическим полом (36%). Подростки, воспитывающиеся в приемных семьях характеризуются следующим образом: для мальчиков свойственно преобладание маскулинности личности с андрогинным психологическим полом (70%); для девочек, в большинстве случаев преобладание феминности с андрогинным психологическим полом (62%). Но имеет место проявление маскулинности с андрогинным психологическим полом у девочек в 10% случаев.

Проведя анализ исследований отечественных ученых по данной проблеме, за последнее десятилетие наблюдается рост проявления андрогинности среди подростков, независимо от социальной ситуации развития10. Проявление человеком одновременно феминных и маскулинных черт при адекватном половом самосознании и отчетливой половой идентичности позволяет ему менее жестко придерживаться полоролевых норм, свободнее переходить от традиционно женских занятий к мужским и наоборот. Возникновение и широкое распространение в последнее время в психологии подхода к исследованию психологического пола личности в рамках ортогональной модели является отражением того, что по мере демократизации отношений представления о психологических качествах мужчин и женщин становятся менее поляризованы, все более пересекаются, образуя многомерный континуум. В условиях сиротства стойкий депривационный синдром и сужение на всех этапах жизни социального поля активности, с одной стороны, отягощенная наследственность, неблагоприятное протекание перинатального периода, тяжелые условия жизни в раннем детстве, с другой стороны, ведут к формированию определенного типа личности, со специфическим отношением к миру, деятельности, окружающим, себе, отража- ясь на всех сферах психики ребенка (Дубровина И.В., Рузская А.Г. Психическое развитие воспитанников детского дома. – М.: 1990). Для понимания сути протекания психической деятельности необходима полная картина глубинных связей исследуемых факторов между собой. Далее мы проанализировали результаты по всем шкалам опросника FPI и соотнесли их с показателями по шкале «маскулинность – фемининность» с целью выявления зависимости особенностей половой идентичности подростков с их личностными проявлениями.

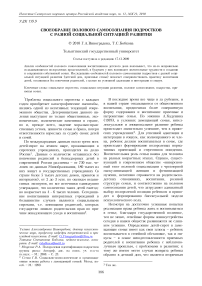

Анализ показал, что идентичность искажена у подростков-сирот с признаками депрессивного, раздражительного состояния, эмоциональной неустойчивости (выявлена заметная зависимость ρ= 0, 55, с достоверностью 95%), при этом зафиксирована большая выраженность признака в группе мальчиков. Для мальчиков с характерными чертами женственности присущи невротичность, повышенная тревожность, а также низкая социальная активность (выявлена умеренная связь ρ=0,33, с достоверностью 95%), наблюдается слабая зависимость ( ρ=0,24, с достоверностью 95%) со шкалами: авторитарность, агрессивность, интровертивность, потребность в доверительных контактах. Выявленная тенденция свидетельствует о наличии депрессивного, невротического синдрома в эмоциональном состоянии, в поведении, отношении к себе и социальной среде, склонности к аффективному реагированию, предрасположенности к стрессовому реагированию на обычные жизненные ситуации. Типичный профиль личности для данной группы подростков изображен на рис.1.

Рис. 1. Средние показатели по шкалам опросника FPI воспитанников-мальчиков с женскими чертами личности

низкие средние высокие

Таб. 1. Факторы опросника FPI

|

№ |

Факторы |

||

|

1. |

Невротичность |

7. |

Авторитарность |

|

2. |

Спонтанная агрессивность |

8. |

Застенчивость |

|

3. |

Депрессивность |

9. |

Открытость |

|

4. |

Раздражительность |

10. |

Экстроверсия-интроверсия |

|

5. |

Общительность |

11. |

Эмоциональная лабильность |

|

6. |

Уравновешенность |

12. |

Маскулинность-фемининность |

По сравнению с группой сверстников из детского дома у мальчиков из приемных семей не выявлены фемининные черты личности. Маскулинность мальчиков данной подгруппы коррелирует (отмечена заметная зависимость ρ =0,53, с достоверностью 95%) с признаками авторитарности, уравновешенности, эмоциональной устойчивости, умеренная связь (умеренная зависимость ρ =0,33, с достоверностью 95%) со спонтанной агрессивностью, социальной активностью.

Для девочек-сирот с характерными чертами мужественности выраженными признаками являются депрессивные состояния и агрессивность (выявлена заметная зависимость ρ=0,53, с достоверностью 95%), эмоциональная неустойчи- вость и склонность к доминированию (умеренная зависимость ρ=0,34, с достоверностью 95%); отмечена слабая связь ( ρ=0,24, с достоверностью 95%) несформированности половой идентичности и раздражительности, проявляющейся в нетерпимости, нервной возбудимости, напряженности.

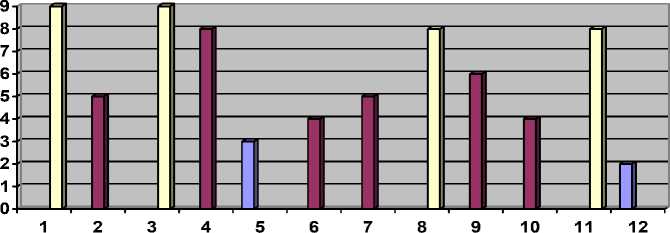

Корреляционный анализ показал, что идентичность искажена у девочек из приемных семей с признаками агрессивности, раздражительности, эмоциональной неустойчивости и авторитарностью (выявлена умеренная зависимость ρ=0,35, с достоверностью 95%), отмечена слабая зависимость ( ρ=0,25, с достоверностью 95%), между несоответствием половой идентич- ности и высокой тревожность, потребностью в доверительных контактах. Наличие данного факта можно объяснить влиянием родительских стереотипов поведения, современных реалий, которые вынуждают девушек, женщин быть более сильными, решительными, смелыми, выносливыми, самостоятельными. Социальная ситуация в нашей стране, ориентированная на западный образ жизни, широко рекламируемый в СМИ, внедрение чужеродных идеалов и целей, становится популярным среди молодежи и способствует маскулинизации представительниц «слабого пола», повышению их социальной ак- тивности. В данном случае нас заинтересовал феномен влияния возраста, в котором девочки были взяты на воспитание в приемную семью (первичная половая идентификация складывается к 3 годам и служит наиболее устойчивым, стержневым элементом самосознания). Анализ показал умеренную зависимость между сформи-рованностью половой идентичности и опытом проживания в приемной семье. Так, у девочек, вошедших в семью, в более раннем возрасте не-сформированность половой идентичности не выявлена. Типичный профиль личности для данной категории подростков изображен на рис.2.

Девочки из детского дома

□ низкие □ средние □ высокие

□ низкие □ средние □ высокие

Факторы Факторы

Рис. 2. Средние показатели по шкалам опросника FPI подростков-девочек с мужскими чертами личности

Проведя сравнительный анализ профилей личности девочек с искаженной половой идентичностью в двух подгруппах, можно говорить об общих чертах личности, характерных для маскулинных девочек: агрессивность, авторитарность, эмоциональная неустойчивость, раздражительность. Следует отметить, что для феминных девочек из детского дома характерными чертами личности являются невротичность, депрессивность, раздражительность, высокая тревожность, эмоциональная неустойчивость (выявлена умеренная зависимость ρ =0,34, с достоверностью 95%). По сравнению со сверстницами из детского дома, феминные девочки из приемных семей отличаются эмоциональной лабильностью, низкой невротичностью и уравновешенностью, выраженной потребностью в общении. Общим качеством испытуемых двух подгрупп выступает наличие тревожности.

Проявление феминных черт у мальчиков и маскулинности у девочек связано с «конфликтом половой идентичности», т.к. в переходном возрасте стереотипы «маскулинности» и «фемининности» поляризуются особенно резко, а потребность соответствовать им становится как никогда острой. Это распространяется не только на внешность, но и на многие социальные и психические качества. По мнению многих авторов, существенное влияние на различные аспекты личностного формирования и характер взаимоотношений со взрослыми и сверстниками оказывает соответствие или несоответствие представлений подростка о себе сложившимися в его сознании эталонам маскулинности или феми-нинности11.

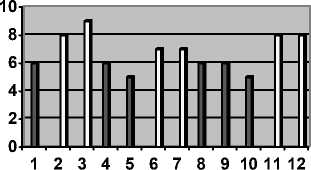

Кроме того, нами была проведена работа на установление взаимосвязей между указанными выше качествами личности у подростков всех подгрупп со средними показателями по шкале «маскулинность-фемининность», т.е. с одинаковым проявлениям как женских, так и мужских качеств, что позволило сделать следующие выводы: 1) качество «раздражительность» значимо ( ρ=0,54, с достоверностью 95%), коррелирует с андрогинностью, зафиксирована большая выраженность в подгруппе мальчиков из детского дома. Такого же рода связь выявлена с «интро-вертивностью» в подгруппе девочек-воспитанниц; 2) умеренная зависимость ( ρ=0,35, с достоверностью 95%) обнаруживается у подростков детского дома между андрогинностью личности и «низкой стрессоустойчивостью», «эмоциональной лабильностью», «агрессивностью» и «авторитарностью» в подгруппе мальчиков; 3) значи- мая связь ( ρ=0,55, с достоверностью 95%), выявлена у подростков из приемных семей между андрогинностью личности и такими качествами как: «авторитарность», «экстравертивность»,

«общительность», «эмоциональная устойчивость», «уравновешенность»; слабая зависимость отмечена между особенностями идентичности и высокой тревожностью в подгруппе мальчиков.

дев д/д мал д/д дев прием сем мал прием сем

Факторы

Рис. 3 Типичный профиль личности подростков с андрогинными качествами

Подросткам, проявляющим как женские, так и мужские качества, т.е. с признаками андрогинности, свойственны в меньшей степени проявления реактивной агрессивности, импульсивного поведения, депрессивных состояний, эмоциональной неустойчивости, тревожности. Наибольшее количество значимых корреляционных связей в группе подростков из детского дома выявлено по шкалам депрессивность, раздражительность, эмоциональная неустойчивость, агрессивность, для подростков из приемных семей – авторитарность, эмоциональная устойчивость, уравновешенность, социальная активность, общительность.

Таким образом, половое самосознание подростков с разной социальной ситуацией развития имеет свои особенности: обнаруженная феминность у мальчиков и маскулинность у девочек, а также недифференцированность полоролевой ориентации воспитанников детского дома, свидетельствует о слабой сформированности полоролевой идентичности у каждого третьего подростка детского дома. По сравнению с воспитанниками, для подростков из приемных семей характерным является проявление андрогинности личности как у мальчиков, так и у девочек. Признаки проявления противоположные полу у мальчиков не обнаруживаются. В подгруппе девочек мы наблюдаем искажение половой идентичности в 10 – 20% случаев по всем методикам.

В качестве референтного агента половой социализации у данной категории подростков выступают сверстники, а не взрослые люди, что соответствует возрастной норме, но круг этих сверстников резко ограничен сверстниками из детского дома, а не из числа тех, кто имеет семью. В силу группового «мы» девочки заимствуют агрессивные формы поведения – выжива- ния, утверждения себя среди таких же обездоленных или среди чужих, которые оцениваются как «они». Проявление маскулинных качеств у воспитанниц помогает им комфортно чувствовать себя в интернатном учреждении, т.к. у них стоит вопрос сохранения личностного экзистенциального пространства, которое обусловлено отсутствием близких родственных отношений и чувства защищенности. Наличие большинства женщин воспитателей препятствует нормальной половой идентификации мальчиков. Мы должны согласиться с выводами В.С.Мухиной о том, что отклонения в половой идентификации в меньшей степени имеют врожденную природу, они больше возникают из-за нарушенного процесса становления половой идентичности, искажения в воспитании взрослыми, микросоциальным окружением и т.д.12.

По результатам нашего исследования можно предположить, что процесс полоролевой идентификации воспитанников детского дома подросткового возраста идет по инверсионному пути, по сравнению с подростками, воспитывающимися в приемных семьях, где в 90% случаев, можно говорить о сформированности полоролевой идентичности. Это служит основанием для продолжения дальнейшего исследования различных аспектов полового самосознания воспитанников, с целью создания и проведения научно обоснованных профилактических, коррекционных программ (долгосрочных и комплексных), направленных на развитие адекватной полоролевой идентичности подростков.

PECULIARITIES OF SEXUAL IDENTITY OF TEENAGERS WITH DIFFERENT SOCIAL BACKGROUND

Список литературы Своеобразие полового самосознания подростков с разной социальной ситуацией развития

- Юнусова Р.А. Полоролевая идентификация подростков группы риска: Автореф. дис. на соиск. уч. ст.к-та пс.наук. -М.: 2008. -С. 23.

- Семья Г.В. Социально-психологические и организационные основы работы с замещающей семьей: Метод. пособ. -М.: 1999.

- Юферева Т.И. Особенности формирования психологического пола у подростков, воспитывающихся в семье и школе-интернате//Возрастные особенности психического развития детей. -М.: 1982.

- Исаев Д.Н., Каган В.Е. Половое воспитание и психогигиена пола у детей. -М.: 1986.

- Юнусова Р.А. Полоролевая идентификация подростков группы риска: Автореф. дис. на соиск. уч. ст.канд. псх.наук. -М.: 2008. -С. 23.

- Семья Г.В. Социально-психологические и организационные основы работы с замещающей семьей: Методическое пособие. -М.: 1999.

- Исаев Д.Н., В.Е.Каган. Половое воспитание и психогигиена пола у детей.-М.: 1986.

- Мухина В.С. Особенности развития личности ребенка, лишенного родительского попечительства. Дети с отклоняющимся поведением. -М.: 1989.