Своеобразная охраняемая территория Северной Сербии - Делиблатские пески

Автор: Щипек Тадеуш, Пухэйда Войцех, Бугдоль Ян, Купка Роман

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: География

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Делиблатские пески представляют собой специфическую песчаную территорию эолового происхождения, окруженную с запада, севера и востока лессовыми отложениями, с юга - флювиальнями р. Дунай. Здесь имеется несколько тысяч дюн: параболических, продольных, поперечных и дюнных холмов. Они возникли вследствие развевания юговосточными ветрами флювиального материала долины р. Дунай. Дюнообразующие процессы происходили здесь - с перерывами - с максимума последнего оледенения через голоцен и имеют место также в настоящее время. Поверхность дюнного поля в настоящий момент в большой степени покрыта мозаикой лесов, насаживаемых почти 200 лет, псаммофитной и степной растительностью, а в южной части - водно-болотной. Из-за естественных достопримечательностей, данная территория охраняется в виде специальной природной резервации „Делиблатские пески”, южная же часть (Лабудово окно) является территорией Рамсар - водно-болотной: одним из основных мест обитания птиц в Европе. Территория Делиблатских песков, из-за своих достопримечательностей и значимости, удовлетворяет всем условиям для развития экотуризма.

Делиблатские пески, долина р. дунай, сербия, эоловый рельеф, специальная природная резервация „делиблатские пески”, территория рамсар, лабудово окно, экотуризм

Короткий адрес: https://sciup.org/148317898

IDR: 148317898 | УДК: 502.7(497.11) | DOI: 10.18101/2587-7148-2020-2-30-48

Текст научной статьи Своеобразная охраняемая территория Северной Сербии - Делиблатские пески

Т. Щипек, В. Пухэйда, Я. Бугдоль, Р. Купка Своеобразная охраняемая территория северной Сербии — Делиблатские пески // Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. 2020. № 2. С. 30–48.

На морфологически дифференцированной территории Сербии, которая тоже подвегралась многочисленным историческим изменениям, имеется значительное количество территорий /объектов, интересных как с культурной, так и природной точки зрения (например, небольшие средневековые церквушки, внесенные в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, руины средневековых замков, a с другой стороны: живописные национальные парки, резерваты и памятники природы). Одним из таких заслуживающих внимания, и одновременно относительно мало известных объектов выступает специфическая песчаная территория — Делиблатские пески, расположенная в северной Сербии: в долине р. Дунай. Освещение природных черт данного дюнного объекта, нa основании анализа различных материалов, а также собственных наблюдений, является основной целью настоящей статьи

Общая характеристика избранных физико-географических элементов обсуждаемой территории

Местоположение и величина

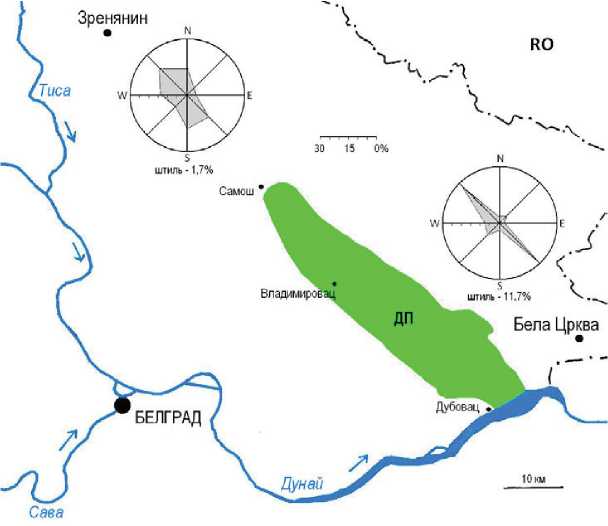

Делиблатские пески (oт названия близлежащего с. Делиблато) ( Делиблатска пешчара или Банатска пешчара ) располагаются в левобережной части долины Дуная на юге региона Банат (рис. 1). Тянутся от д. Дубовац на Дунае по Владимировац (основная, „классическая” часть данного объекта), и далее — уже как несколько менее известная, слабее выраженная — дo окрестностей селения Самош (см. рис. 7). Данный объект составляет песчаный комплекс элипсоидной формы ходом ЮВ–СЗ: его длина 35 км (в более широком варианте 60 км), ширина — 12–15 км, площадь — около 300 км2 (в более широком варианте 600 км2), средняя высота — 138 м абс. (Дуцић, Миловановић, 2004; Menković, 2013; Ilinčić, Belij M., Belij J., 2016; Gavrilov et al., 2018; Janković, 2019 и др.). Делиблатские пески являются четким морфологическим акцентом на фоне выравненных территорий примыкающей Паннонской равнины и долины Дуная (рис. 2).

Рис. 1. Местоположение Делиблатских песков (ДП)

Рис. 2. Гряда Делиблатских песков на фоне лессовой равнины — вид с СВ к ЮЗ

(фот.: Т. Щипек, 2019)

Геологическое строение и рельеф местности

Делиблатские пески имеются в южной части Паннонской равнины, возникшей на месте исторического Паннонского моря. Это мелководное море (фрагмент Океана Паратетис) (рис. 3) функционировало в основном в эпоху миоцена и просуществовало около 9 млн. лет, a его последние участки исчезли 600 тыс. лет тому назад, оставляя мощные отложения (Rodic, 1995; Magyar, Geary, Muller, 1999; Medovic, 2001; Jankovic, 2019 и др.).

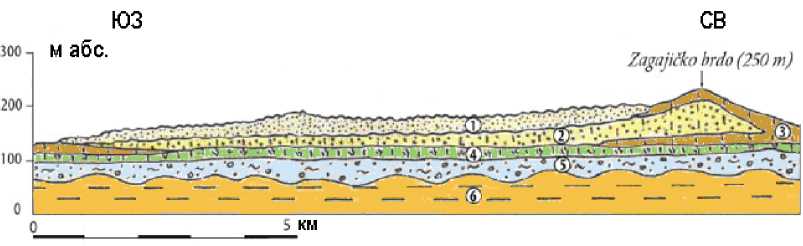

В юго-восточной части тогдашнего моря в настоящее время они скрыты на несколько десятков метров от дневной поверхности и покрыты несколькими сериями младших отложений: начиная с болотно-речных, через лессовые разных фаций, пo песчаные эоловые старшие и современные на поверхности, формирующие обсуждаемые Делиблатские пески (Menković, 2013; рис. 4).

Рис. 3. Местоположение Делиблатских песков (PD) на фоне исторического Паннонского моря (пределы Паннонского моря 10 млн. лет тому назад по:

;

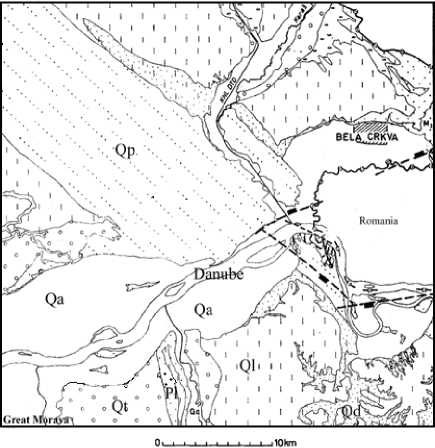

Размещение поверхностных отложений по соседству с южной частью анализируемого объекта представлено на рис. 5 (по: Rajković et al., 2018). Из него следует, что — несмотря на аллювиальные осадки долины Дуная и, что очевидно, эоловые пески — наиболее распространенными отложениями здесь являются лессы, окаймляющие со всех сторон Делиблатские пески. Они имеются также южнее долины Дуная. Кое-где лессы перемешиваются с дюнными песками.

Рис. 4. Геологический разрез дюнного поля Делиблатские пески (по: Menković, 2013): 1 — современные эоловые пески Делиблатских песков, 2 — старые эоловые пески, 3 — лесс эоловый, 4 — лесс „болотной фации”, 5 — речно-болотные отложения, 6 — плиоцен — морские и озерные отложения

БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ

Рис. 5. Геологическая схема — лист Бела Црква (по: Rajković et al., 2018):

Qa — aллювий и пролювий, Qp — эоловые пески, Qt — речные террасы, Ql — лессовые отложения, Qob — органогенные отложения, Qd — делювиально-пролювиальный предгорный покров; PI — плиоцен, M3 — верхний миоцен

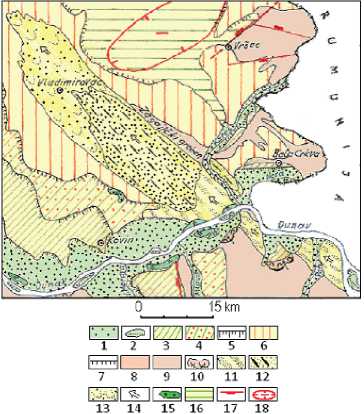

Основные черты геологического строения вместе с современными геоморфологическими процессами оказали влияние на развитие главных элементов рельефа местности данной территории. С точки зрения генезиса они не очень разнообразные: здесь преобладают лишь две группы форм — связанные с эоловым морфогенезом и флювиальной деятельностью. Удлиненному возвышению Делиблатских песков сопутствуют классические лессовые плато (рис. 6).

Рис. 6. Геоморфологическая схема Дебилатских песков и их окружения (по: Menković, 2013): 1 — аллювиальная равнина, 2 — песчанве острова, 3 — низкие речные террасы,

4 — высокие речные террасы, 5 — уступы террас, 6 — лессовое плато, 7 — лессовые уступы, 8 — плато с преобладанием элювиальных процессов, 9 — ареалы плоскостной и струйчатой эрозии, 10 — оползни, 11 — поле низких дюн, 12 — поле высоких дюн, 13 — песчаный покров с небольшими дюнами, 14 — направление преобладающих ветров, 15 — болота и торфяники, 16 — флювиально-болотное днище Паннонской низменности, 17 — разломы, 18 — неотектоническая депрессия

Климатические условия

Климат территории Делиблатских песков и ее окружения — в общем умеренно континентальный, теплый, с чертами степного и полустепного (Ilinčić, Belij M., Belij J., 2016 и др.). Kонкретные характеристики даны на примере г. Бела Црква (поблизости юго-восточных оконечностей обсуждаемого объекта), a также г. Зренянин (в 35 км от северо-западных оконечностей).

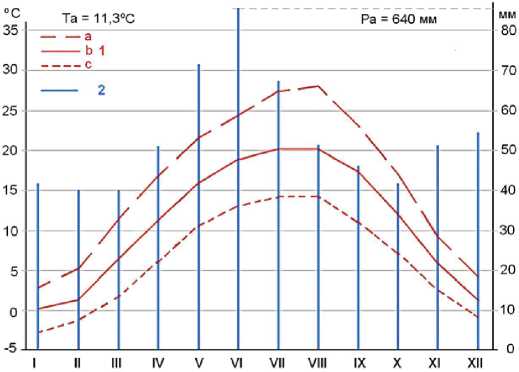

В точке Бела Црква средняя годовая температура воздуха составляет 11,3 °C, самые высокие средние температуры фиксируется в июле и августе (пo 21,2 °C), при чем средние максимальные в это время составляют — соответственно: 27,6 и 27,9 °C, средние минимальные же — пo 14,6 °C. В свою очередь самые низкие температуры приходятся на январь и февраль (соответственно: 0,1 и 1,7 °C), средние минимальные в эти месяцы: –2,7 и –1,7 °C, средние максимальные: 2,9 и 5,1 °C (рис. 7). Среднегодовая сумма осадков составляет здесь 640 мм, при чем самые высокие осадки фиксируется в июне и в мае (85 и 71 мм), в летние месяца (июль и август) — 67 и 51 мм, самые низкие же — в феврале и в марте — пo 41 мм (рис. 7).

Рис. 7. Бела Црква — климатограмма (по: европа/сербия/ воеводина/бела-црква- 53393/): 1 — температура воздуха: a — средняя многолетняя максимальная, b — средняя многолетняя, c — средняя многолетняя минимальная, 2 — средние многолетние суммы атмосферных осадков

В точке Зренянин среднегодовая температура воздуха достигает 11,5 °C, самые высокие средние наблюдается тоже в июле и августе (соответственно: 21,6 и 21,4 °C), самые высокие средние максимальные в эти месяцы: 29,9 и 27,8 °C, минимальные средние — 15,4 и 15,1 °C. Самые низкие средние температуры здесь также приходятся на январь и февраль: 0,1 и 1,9 °C, средние минимальные: –3,9 и –1,8 °C, средние максимальные: 2,9 и 5,6 °C. Среднегодовая сумма осадков в данной точке достигает 594 мм. Наивысшие суммы осадков наблюдаются в июне и в мае (соответственно: 77 и 64 мм), в июле и в августе — 60 и 50 мм, в свою очередь самые низкие имеются в январе, феврале и в марте — соответственно: 37, 41 и 35 мм (https://en.climate-data. org/europe/serbia/vojvo dina/zrenjanin-13214/).

Подробный обзор термических условий территории Делиблатских песков, м.пр. на основании измерений в небольших местностях, представлен Дуцичем и Миловановичем (2004): ими даны очень схожие — выше упомянутым — значения.

Существенными для вопроса, обсуждаемого в данной работе, являются анемологические условия, прежде всего направления ветров, господствующих на территории эолового комплекса. Эту проблему очень тщательно анализируют Gavrilov et al. (2018), как в аспекте современных ветров, так и преобладающиx в прошлом. На основании сведений, помещенных в этой статье, нами были разработаны классические розы ветров для восьми направлений в точках Бела Црква и Зренянин (рис. 8).

Рис. 8. Розы направлений ветров окрестностей Делиблатских песков (по данным: Gavrilov et al., 2018)

Так, в юго-восточной части Делиблатских песков дуют ветры, в основном, из противоположнвх направлений: юго-восточного и северо-западного. Наблюдается, однако, небольшое преобладание юго-восточных ветров — 30,6%, противоположные же представлены числом 26,3% (остальные направления не имеют большего значения). Этот доминирующий здесь ветер является типичным локальным фёном, называемым кошава: дует в юго-восточной части Паннонской равнины, он сухой, теплый, порывистый, дует несколько дней, достигает скорости до 48 м/с (м.пр. Menković, 2013; Romanić et al., 2016; Sipos et al., 2016б; Gavrilov et al., 2018).

В точке Зренянин форма розы ветров иная. Здесь преобладают северо-западные ветры в количестве 20,9% случаев, противоположные ветры (ЮВ) имеются в 15,1% случаев. Кроме того, наблюдается значительная доля ветров остальных направлений (за исключением северо-восточных и восточных).

Некоторые анализы показывают, что за последние десятилетия (1981–2010) климат территории Делиблатских песков подвергается постепенной аридизации (Kadović et al., 2014).

Гидрологические условия

Водные отношения обсуждаемой территории относительно контрастные, что, в основном, связано с имеющимися здесь поверхностными отложениями. Крайняя юго-восточная часть Делиблатских песков, примыкающая к широкой долине р. Дунай, долине канала Дунай-Тиса-Дунай, а также к фрагменту долины р. Караш, по понятным причинам изобилует мелкими грунтовыми водами или даже фрагментами застойных вод (вместе с болотами). В свою очередь сам дюнный массив и примыкающие к нему лессовые плато лишены поверхностных вод. Подземные воды имеются здесь — особенно в пределах песчаного комплекса — на значительных глубинах и доступ к ним возможен лишь при помощи пробуренных скважин (напр., в местности Девоячки Бунар — oколо 9 км юго-восточнее д. Владимировац, работает колодец глубиной 163 м). Местами имеются также минеральные воды (Ilinčić, Belij M., Belij J., 2016; Janković, 2019).

Рельеф поверхности Делиблатских песков

Дневная поверхность Делиблатских песков главной — юго-восточной их части расположена на абсолютных отметках от 70 м у р. Дунай по 192–193 м в окрестностях д. Владимировац, a самые высокие точки имеются в северо-восточном фрагменте, где достигают 250–260 м. Таким образом, данная поверхность возвышается с юго-востока к северо-западу. Одновременно данный песчаный «щит» асимметричный: на юго-западе отличается высотами порядка 130–150 м, на северо-востоке — как уже упомянуто — около 200–220 м (250–260 м).

Уже первые исследователи (II половина XIX в. и I половина XX в.) песков в окрестностях с. Делиблато и по другим местам считали, что они отличаются эоловым происхождением. Авторы пытались также определить источник материала для существующих здесь дюн, направления дюнообразующих ветров, а также возраст данных форм. Тогда было также установлено, что развитие эолового рельефа

БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ на данной территории началось после окончательного отступления в плейстоценовое время Паннонского моря, воды которого стекли в долину тогдашнего Дуная (Menković, 2013).

Результаты современных исследований показывают, что на территории Делиблатских песков имеется несколько тысяч по разному образованных и различной величины дюн с сопутствующими им разнородными понижениями глубиной порядка 20–30 м. Данные дюны в большинстве сложены мелким желто-серым пылеватопесчаным материалом (в основном кварц, полевые шпаты, карбонаты) (рис. 9).

Рис. 9. Пылевато-песчаные отложения дюн Делиблатских песков (фото: Я. Бугдоль, 2019)

Песчаная масса характеризуется мощностью порядка 30–50 м (напр. Menković, 2013; Pavlović et al., 2017).

J. Marković-Marjanović (1950) выявила, что дюнное поле Делиблатские пески формировалось в голоцене юго-восточным ветром кошава: дюны тянутся от долины Дуная по Владимировац, и так по направлению ЮВ-СЗ, одновременно покрывая три морфологических элемента: аллювиальную равнину, речные террасы и лессовое плато. Aвтор установила также, что аккумуляция эоловых песков имела место после сформирования выше отмеченных элементов рельефа. Схожее мнение — нa основании анализа формы дюнного поля, системы ветров и режима Дуная — высказал Bukurov (1953, 1954): основными геоморфологическими факторами, способствующими возникновению обсуждаемых дюн, были Дунай и кошава. Они действовали спорадически с позднего плейстоцена и действуют по настоящее время. В интергляциальные периоды река создавала у Железных Ворот аллювиальную равнину, отложения которой в холодные и сухие времена последнего оледенения кошава уносила в северо-западном направлении до окрестностей Владимироваца.

Menković (2013), а также Pavlović et al., (2017) дюнное поле Делиблатских песков разделяют на три части (см. рис. 6): 1 — поле низких дюн у долины Дуная, 2 — поле высоких дюн — до окрестностей Владимироваца, 3 — песчаный покров с небольшими дюнами — до СЗ окраины Песков в окрестностях с. Самош.

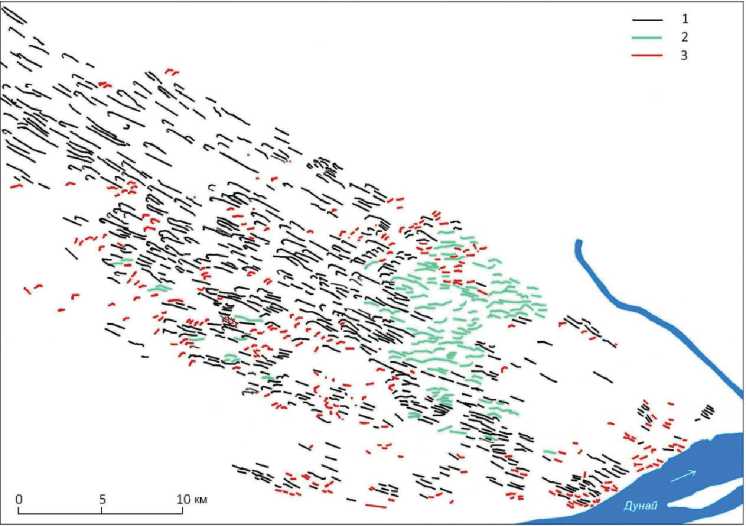

Новейший анализ морфологии дюн Делиблатских песков на основании стутниковых изображений и топографических карт демонстрируют Sipos et al. (2016a). Они здесь выделяют: 1 — в разной степени деформированные параболические дюны, 2 — поперечные дюны и 3 — дюнные холмы (рис. 10). Данные дюны располагаются в трех зонах: 1 — самой низкой, у долины Дуная — песчаный покров, 2 — расположенной выше — поперечные дюны, 3 — аналогично возвышающиеся параболические дюны (рис. 11). Вследствие применения иных критериев классификации, картина зон эолового рельефа в данном случае в некоторой степени отличается от представленной Menkovićеm (2013) и Pavlovićem et al. (2017).

Рис. 10. Схема раcпределения дюн на территории Делиблатских песков

(по: Sipos et al., 2016a; Gavrilov et al., 2018):

1 — деформированные параболические дюны, 2 — поперечные дюны, 3 — дюнные холмы

Рис. 11. Рельеф поверхности юго-восточной части Делиблатских песков — продольный профиль (по: Sipos et al., 2016a): I — песчаный покров, II — поперечные дюны, III — параболические дюны

Мнение Markovic-Marjanovic (1950), Bukurova (1953, 1954), Menkovica (2013), Si-pos et al. (2016a, b) и Pavlovića et al. (2017) o принципиальном юго-восточном направлении дюнообразующих ветров подтверждают уже отмеченные наблюдения Gavrilova et al. (2018): как по направлениям современных ветров, так и реконструированных за прошедшие периоды на основании подробного анализа морфологических осей несколких тысяч дюн, а также свойств эолового материала. Следует тоже отметить, что по Sipos et al. (2016a, б), выделенные ими поперечные дюны сформировались южными вертами.

Нa основании вышеуказанных изъявлений по направлениям ветров, ответственных за сформирование дюнного поля Делиблатскиех песков, следует тоже напомнить, что впрочем четко подчеркивают Sipos et al. (2016a, б), что исходным материалом для эоловых процессов выступали, в основном, аллювиальные отложения Дуная.

Примеры эолового рельефа Делиблатских песков по соседству с селом Шушара, представлены на рис. 12–14.

Рис. 12–14. Примеры форм эолового рельефа Делиблатских песков — окрестности Шушара, IX.2019 (12 и 13 — В. Пухэйда, 14 — Р. Купка)

Новейшие определения возраста дюн Делиблатских песков базируются на анализах оптически стимулированной люминесценцией (OСЛ) отложений главных типов дюн (Sipos et al., 2016a, b). На основании данных исследований и других сообщений отмеченные авторы констатируют, что:

— основная масса Делиблатских песков сформировалась в максимуме последнего оледенения (дo 19 тыс. лет тому назад); данный период отличался низкой интенсивностью эоловых процессов,

— активация эоловых песков имела место в сухие периоды старшего дриасса, младшего дриасса, пребореала и позднего бореала (14,6–8,3 тыс. лет тому назад), когда образовалиь параболические дюны,

— большую часть голоцена, прежде всего в атлантический период, дюны были неподвижными,

— около 200 лет тому назад, значит в исторический период произошла реактивация эоловых процессов в самых высоких частях дюнного поля, сформировались поперечные дюны.

Растительный покров Делиблатских песков

В настоящее время на Делиблатских песках функционируют четыре типа четко мозаично сложенной растительности: песчаный, степной, лесной, болотный.

Растительность песчаного типа развиавется на территориях с открытыми песками, недавно навеянных, слабо закрепленных.

Tравянистая степная растительность занимает нa Делиблатских песках самую большую площадь. Отличается широким спектром перехода флоры и почв: от «полупустынных», до собственно степных и лугово-степных. Степи Делиблат-ских песков, наряду с фрагментами австрийских, венгерских и румынских степей считаются форпостом обширных евро-азиатских степей. Степная растительность Делиблатских песков отличается псаммофитным характером, в ее составе отмечаются Allium artropurpureum , Colchicum bulbocodium, Gypsophila paniculata , Iris sibirica, Laburnum sp ., Paeonia tenuifolia, Pulsatilla pratensis, Rindera umbellata, Stipa joannis, S. pennata (Дуцић, Миловановић, 2004; Чибилев, 2018 и др.; рис. 12– 15).

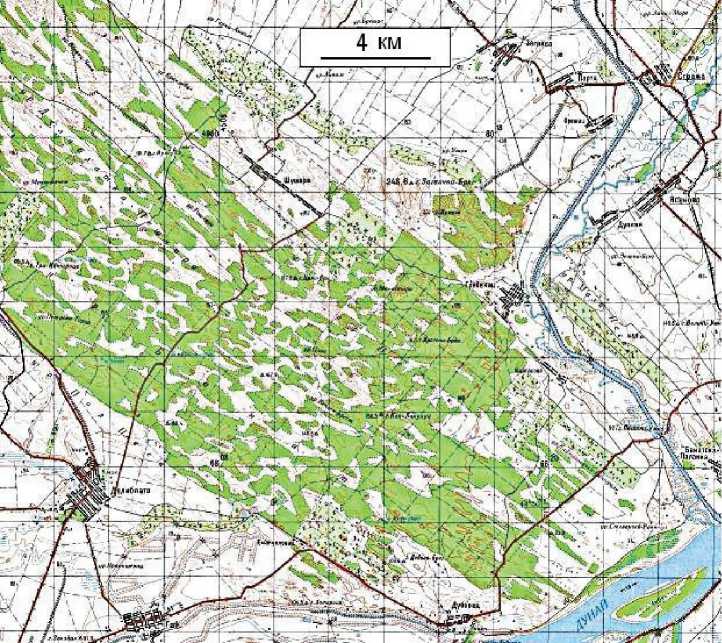

Лесная растительность на исследованной территории отличается, скорее всего, лесостепным характером. Она покрывает значительную часть (около 160 км2) дюн данной территории, особенно в главной — юго-восточной части (рис. 12–14, 16, 17). Среди древесной растительности доминируют дубово-липовые леса, среди кустарниковой — сообщества боярышника. Встречаемые хвойные лесонасаждения с преобладанием сосны черной Pinus nigra (реже отмечается сосна обыкновенная P. sylvestris ) отличаются антропогенным характером (Дуцић, Миловановић, 2004 и др.).

Рис. 15. Степная растительность Делиблатских песков (фото: Zambiii85, X.2013 — интернет)

Рис. 16. Леса на дюнах Делиблатских песков (фото: Я. Бугдоль, IX.2019)

По историческим данным, к XVIII в. на данной территории существовало равновесие между деятельностью человека и возможностями возобновления природы. Позднее постепенно возрастал антропогенный прессинг, и в 1778 г. началась крупномасштабная вырубка леса на дюнах (Дуцић, Миловановић, 2004). С 1818 г. началось повторное облесение песков, которое продолжается и по сей день (Butorac, 1999; Kovačev et al., 2014; Janković, 2019).

Рис. 17. Облесение площади ЮB части Делиблатских песков

(Topographic map l34–115 in area of Bela Crkva, Deliblato 1: 100 000: — gs-100k/gif/ru — gs-100k — l34–115—N045–00_

Болотная растительность, как было уже ранее упомянуто, связана в основном с окрестностями долины Дуная и территорий, окаймляющих канал Дунай–Тиса– Дунай.

Делиблатские пески как охраняемая территория

Пылевато-песчаный субстрат и контрастирующие с ними болотные низины, a также специфический климат Делиблатских песков способствовали развитию мозаичных мест обитания растительности и животных. Здесь нашли свое место многочисленные специфические виды растений и животных, не только европейского, но и международного масштаба. Здесь выявлено более чем 900 видов растений, в том числе– по международным стандартам — редкие и эндемичные для Придунайской низменности (напр., отмеченные при характеристике степной растительности, a также: м. пр., Paeonia officinalis ssp. banatica, Scirpoides holoschoenus, Prunus tenella = Amygdalus nana, Convallaria majalis, а также 20 видов орхидей). Они обычно отличаются большим научным значением, в некоторых случаях являются энде- миками. На данной территории живут около 200 видов животных (м.пр. степной хорёк Mustela eversmanii, степная мышовка Sicista subtilis, балобан Falco cherrug, орел-могильник Aquila heliaca, малый подорлик Clanga pomarina, сурок Marmota sp., а также волки, олени, косули, дикие свиньи). Из-за этого данная территория имеет большое значение как источник генетических ресурсов Земли (Živković et al., 1972; Kovačev et al., 2014; Janković, 2019).

Первые планы защиты естественных ресурсов Делиблатских песков появились в 1912 г. Тогда было создано несколько небольших объектов, охраняющих флористические достопримечательности. Делиблатские пески в целом охранаются с 1965 г. как общий резерват природы, тогда как в 2002 г.— они были признаны специальным резерватом природы I категории государственного значения — Spe-cijalni rezervat prirode „Deliblatska peščara“ — Специјални резерват природе „Дели-блатска пешчара” (Plan upravljanja SRP „Deliblatska pešĉara”, 2011; Kovačev et al., 2014; Trišić, 2019).

В крайней, заболоченной юго-восточной части Делиблатских песков и долинах меньших рек находится так называемое Лабудово окно — водно-болотная территория (рис. 18 и 19).

Рис. 18. Фрагмент территории Лабудово окно ekoturizma/)

Она является важным местом гнездования, зимовки и миграции птиц: здесь постоянно и временно пребывает около 250 видов, которых общая популяция часто достигает 80 тыс. особей. Данная территория считается одним из важнейших мест обитания птиц в Европе (особенно лебедей). Лабудово окно имеет большое значение для сохранения биоразнообразия, является специальным резерватом, охраняемой территорией IV категории IUCN (Международного союза охраны природы), с 2006 г. — также территорией Рамсар (международного значения) — водно-болотной по охране птиц. Охраняется ареал площадью в 37 км2. В 2017 г. разные сербские организации по охране природы подняли тревогу по поводу угроз функционированию резервата Лабудово окно, требуя одновременно повышения ранга охраны данного объекта ; https://en.wikipedia. org/wiki/Labudovo_okno; Janković, 2019).

Рис. 19. Фрагмент территории Лабудово окно (фото: Т. Щипек, 2019).

Заключительные замечания

Дюнная территория Делиблатских песков из-за своего местоположения, свойств геологического строения, своеобразных климатических условий и интересной — хотя в большой степени антропогенного происхождения, особенно лесной — растительности, выступает важным как природным, тaк и туристическим и образовательным полигоном. В расположенном на его территории, среди лесов, школьном рекреационном центре Чардак, подрастающее поколение, не только из северной Сербии, учится — теоретически и практически — принципам уважения и охраны окружающей среды (будем надеяться, с положительным результатом, хотя — как было уже вышеотмечено по резервату Лабудово окно — не всегда так бывает).

Территория Делиблатских песков, из-за своих достопримечательностей и значения, выполняет все условия для развития экотуризма (Kovačev et al., 2014; Ilinčić, Belij M., Belij J., 2016; Trišić, 2019).

Список литературы Своеобразная охраняемая территория Северной Сербии - Делиблатские пески

- Чибилёв A.A. Среднедунайская равнина как западный форпост степной Евразии // Проблемы региональной экологии, 2018, No 5. C. 11–119.

- Дуцић В., Миловановић Б.Термичке специфичности Делиблатске (Банатске) пешчаре // Зборник радова Географског факултета Универзитета у Београду, 2004, No 52. C. 1–12.

- Bukurov B. Geomorfološki prikaz Vojvodine // Zbornik Matice srpske, serija prirodnih nauka, No 4. Novi Sad, 1953. C. 100–133.

- Bukurov B. Geomorfološke prilike Banatskog Podunavlja. Zbornik radova Geografskog instituta SAN, Belgrad, 1954. C. 55–87.

- Butorac B., 1999: Specifics of floristic and vegetational diversity of the sandy habitats in Vojvodina. In: Naturschutz im pannonischen Raum, Sanddünen als Lebensraum, Vienna, 1999. C. 31–36.

- Gavrilov M.B., Marković S.B., SchaetzlR.J., Tošić I., Zeeden Ch., Obreht I., Sipos G., Ruman A., Putniković S., Emunds K., Perić Z., Hambach U., Lehmkuhl F. Prevailing surface winds in Northern Serbia in the recent and past time periods; modern- and past dust deposition // Aeolian Research, 2018, No 31. C. 117–129.

- Ilinčić M., Belij M., Belij J. Prirodno-geografski preduslovi kao osnowa razvoja turizma u SRP „Deliblatska Peščara” // Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja“. Belgrad: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, 2016. C. 471–477.

- Janković O.Занимљива Србија: Делиблатска пешчара—Немирни песак европске Сахаре // Politika-Magazin, 2019, No. 1131. C. 20–21.

- Kadović R., Spasov P., Ali BohajarY. M., Belanović Simić S., Košanin O.Analysis of aridity indicators in the Deliblato Sands // Bulletin of the Faculty of Forestry, University of Belgrade, 2014, No 109. C. 97–112.

- Kovačev N., Romelić J., Pivac T., Lukić T.Trips as primary and associated forms of other tourist Deliblato Sands movement // Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 2014, T. 43, No 2. C. 130–147.

- Magyar I., Geary D. H., Müller P. Palaeogeographic evolution of the Late Miocene Lake Pannon in Central Europe // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 1999, T. 147, No 3–4. C. 151–167.

- Marković-Marjanovič J.Prethodno saopštenje o Deliblatsoj peščari // Zbornik radova Geološkog instituta SAN, No 1. Belgrad, 1950. C. 75–90.

- Medović P. Praistorija na tlu Vojvodine: od Panonskog mora do dolaska Rimljana. Novi Sad-Beograd: Prometej, 2001. 135 c.

- Menković Lj. Eolian relief of Southeast Banatian // Bull. Serb. Geograph. Soc., 2013, T. XCIII, No 4. C. 1–12.

- Pavlović P., Kostić N., Karadžić B., Mitrović M., 2017: The Soils of Serbia. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2017. 225 p.

- Plan upravljanja SRP „Deliblatska pešĉara”. Petrovaradin: JP „Vojvodinašume”, 2011.

- Rajković M.B., Stojanović M., Milojković S., Kaluđerović L., Vukadinović M., PopovićĐorđević J., Geological Milieu of Potentially Toxic Elements in Groundwater: Case Study of Dubravica (Braničevo District, Serbia) // Water Research and Management, 2018, T. 8, No 1. C. 17–26.

- Rodić D. Geografija za I ili III razred srednje škole. Belgrad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995.

- Romanić Dj., Ćurić M., Zarić M., Lompar M., Jovičić I.Investigation of an extreme Koshava wind episode of 30 January‑4 February 2014 // Atmos. Sci. Lett., 2016, No 17. C. 199–206.

- Sipos G., Markovic S., Tóth O., Gavrilov M., Balla A., Kiss T., Urdea P., Mesza M.Assessing the morphological characteristics and formation time of the Deliblato Sands, Serbia, 2016a (poster— internet).

- Sipos G., Markovic S., Tóth O., Gavrilov M., Balla A., Kiss T., Urdea P., Mesza M.Assessing the morphological characteristics and formation time of the Deliblato Sands, Serbia // Geophysical Research Abstracts, 18. EGU2016–13752, 2016 EGU General Assembly, 2016б.

- Trišić I.Opportunities for sustainable tourism development and nature conservation in Special Nature Reserve “Deliblatska peščara“ // Hotel and Tourism Management, T. 7, No 1. University of Kragujevac, 2019. C. 83–93.

- Živković B., Nejgebauer V., Tanasijević Đ., Miljković M., Stojković L., Drezgić P., 1972: Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja, 1972. 684 c.

- https://viborc.com/wp-content/uploads/Panno niansea_currentborders.png 25. https://mapstor.com/data/map-previewf/ru — gs‑100k/gif/ru — gs‑100k — l34–115—N045–00_E021–00—N044–40_E021–30.jpg

- http://www.belacrkvato.org/en/deliblatskapescara.html

- https://en.wikipedia.org/wiki/Labudovo_okno

- https://www.danas.rs/drustvo/labudovo-okno-kao-centar-ekoturizma/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonian_Sea#/media/File: Pannoniansea_currentborders.png

- https://en.climate-data.org/europe/serbia/vojvo dina/zrenjanin‑13214/

- https://ru.climate-data.org/европа/сербия /воеводина/бела-црква‑53393/