Сычужная секреция у телят в преджвачный период при инфузии аминоуксусной и уксусной кислот

Автор: Жирков И.Н.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Физиология и биохимия пищеварения

Статья в выпуске: 2 т.42, 2007 года.

Бесплатный доступ

В хроническом эксперименте на оперированных телятах-молочниках холмогорской и черно-пестрой пород с изолированными участками сычуга исследовали влияние инфузии растворов аминоуксусной и уксусной кислот на динамику секреции сычужного сока, соляной кислоты и пепсиногена. Сравнивали характер стимулирующего воздействия использованных растворов на секреторную функцию париетальных клеток сычуга. Обсуждаются наиболее вероятные механизмы стимулирующего эффекта ацетат-ионов

Короткий адрес: https://sciup.org/142133165

IDR: 142133165 | УДК: 636.2:591.132

Текст научной статьи Сычужная секреция у телят в преджвачный период при инфузии аминоуксусной и уксусной кислот

Известно, что у телят в преджвачный период выращивания ведущая роль в пищеварении принадлежит сычугу и тонкому кишечнику. В сычуге корм подвергается первичной ферментативной обработке с образованием полипептидов и аминокислот (1). Как было показано ранее (И.Н. Жирков, 1998), с нарушением сычужного пищеварения связано большинство случаев диареи незаразной этиологии, вследствие чего изучение регуляции процессов секреции сычужного сока особенно актуально. Глицин (аминоуксусная кислота, 0,1 М раствор) и ацетат натрия (2 % и 3 % растворы) относятся к эффективным средствам борьбы с острыми расстройствами пищеварения у новорожденных телят (2). Поэтому цель настоящей работы состояла в сравнении апикального действия растворов уксусной и аминоуксусной кислот на секрецию сычужного сока у телят в условиях хронического эксперимента.

Методика. Опыты проводили на оперированных телятах холмогорской ( n = 3) и черно-пестрой ( n = 3) пород в неонатальный период в условиях профилактория МТФ ТОО ГКХ «Новонадеждинское» Городищенского района Волгоградской области. Животные родились от здоровых матерей, после рождения за телятами установили наблюдение, кормление молозивом было трехразовым.

Животных прооперировали на 2-е сут после рождения, послеоперационный уход осуществлялся по Алиеву (3). У телят холмогорской породы сформировали изолированные участки сычуга по Болдыреву в модификации Алиева (3), установили катетеры сычуга и Т-образные дуоденальные канюли, которые наложили на область начала двенадцатиперстной кишки (3, 4). В опытах с телятами черно-пестрой породы изолировали фундально-54

париетальную зону сычуга слева и использовали П-образные дуоденальные канюли вместо Т-образных (5-7). Второй вариант является специально разработанной для производственных условий модификацией первого, поэтому способ оперативной подготовки животных на результаты не влиял (6, 7).

По завершении молозивного периода животным выпаивали только цельное молоко равными порциями (в 9.00 и в 19.00) в достаточном количестве с ежемесячным перерасчетом согласно принятой методике (8). Телят содержали в индивидуальных клетках с моционом 2-3 раза в неделю. Сбор желудочного сока проводили с помощью специальной упряжи, что позволяло исключить его потери.

В эксперименте использовали метод периодов: наблюдения начинали с анализа фоновой секреции (8.00-9.00), затем телят кормили, через 1 ч в сычуг инфузировали исследуемые растворы (0,1 М глицин или 2 % уксусная кислота) в эквимолярных количествах ацетат-иона капельным методом со скоростью 10 мл/мин в течение 50 мин. В контроле их заменяли изотоническим раствором NaCl. Сычужный сок собирали каждые 20 мин, объединяли в часовые пробы, измеряли объем, определяли концентрацию свободной НСl титрованием с диметиламидоазобензолом (9) и концентрацию пепсина по Ансону (10). Опыты проводили после выздоровления животных и восстановления секреторной функции сычуга. Полученные результаты обрабатывали по методу Стьюдента с использованием программы GB-STAT.

Результаты. Известно, что процесс эвакуации сычужного химуса имеет экспоненциальный характер (11) и первые 15-20 мин рецептивная релаксация сычуга распространяется на пилорический сфинктер (6, 7), в силу чего основная часть жидкого содержимого сычуга выводится в течение первого часа. Исходя из этого, инфузию растворов проводили на следующий час после кормления.

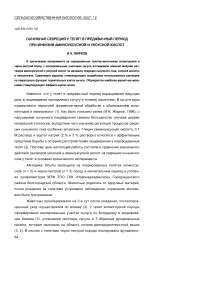

Динамика секреции сычужного сока, соляной кислоты и пепсиногена в изолированном участке сычуга телят смешанной группы (холмогорская и черно-пестрая породы) при инфузии аминоуксусной и уксусной кислот (% относительно фона)

|

Время, ч |

Контроль |

Аминоуксусная кислота |

Уксусная кислота |

|

Сычужный сок |

|||

|

1-й (фон) |

100 |

100 |

100 |

|

2-й (кормление) |

146,6±7,0 |

150,3±3,2 |

159,1±5,0 |

|

3-й (инфузия) |

126,6±6,9 |

147,5±8,1 |

130,3±9,9 |

|

4-й |

121,8±11,6 |

142,4±5,9 |

132,7±9,2 |

|

5-й |

126,9±7,5 |

146,2±4,0 |

295,5±18,7 |

|

6-й |

136,2±6,2 |

161,5±4,7 |

201,1±19,0 |

|

7-й |

123,8±7,9 |

158,1±13,6 |

182,2±12,5 |

|

Соляная |

кислота |

||

|

1-й (фон) |

100 |

100 |

100 |

|

2-й (кормление) |

221,2±13,0 |

234,1±11,0 |

222,6±9,7 |

|

3-й (инфузия) |

185,0±13,0 |

267,8±24,7 |

194,4±20,5 |

|

4-й |

175,9±9,7 |

237,0±21,6 |

238,9±29,0 |

|

5-й |

176,7±9,5 |

224,5±20,1 |

340,3±45,1 |

|

6-й |

187,4±10,7 |

242,2±20,7 |

290,9±24,4 |

|

7-й |

176,3±9,2 |

241,8±35,8 |

276,3±27,2 |

|

Пепсиноген |

|||

|

1-й (фон) |

100 |

100 |

100 |

|

2-й (кормление) |

139,2±7,8 |

127,8±3,5 |

140,8±6,9 |

|

3-й (инфузия) |

82,4±5,5 |

80,3±5,4 |

75,1±7,4 |

|

4-й |

68,9±4,4 |

70,6±5,7 |

76,1±6,3 |

|

5-й |

71,4±6,1 |

64,5±4,1 |

110,7±7,9 |

|

6-й |

103,5±14,0 |

102,7±9,4 |

104,9±6,4 |

|

7-й |

105,7±10,9 |

108,5±9,2 |

115,3±6,7 |

При воздействии аминоуксусной кислоты повышение секреторной активности сычужных желез во время инфузии было недостоверным по сравнению с контролем, но далее прослеживалась тенденция к увеличению объема секреции сока: на 5-й ч его количество в среднем превышало контрольное на 15,2 % (Р < 0,05), на 6-й ч — на 18,6 % (Р < 0,01) и на 7-й ч — на 27,7 % (Р < 0,05) (табл.). Относительно действия уксусной кислоты выявлен всплеск секреторной активности сычужных желез на 5-й ч (увеличение количества сычужного сока на 132,9 % относительно контроля). Несмотря на некоторый спад секреторной активности на 6-й и 7-й ч, количество собранного за эти часы сока было соответственно на 47,7 и 47,2 % больше (Р < 0,01), чем в контроле.

Наибольшую стимуляцию секреции соляной кислоты наблюдали во время инфузии в сычуг раствора аминоуксусной кислоты и примерно через 1 ч после инстилляции раствора уксусной кислоты. В момент введения глицин повышал секрецию НСl в среднем на 44,8 % (Р < 0,01). Далее секрецию регистрировали на уровне часа инфузии: на 4-й ч она составляла 134,7 % (Р < 0,05) относительно контроля, на 5-й ч — 127,1 % (Р < 0,05), на 6-й ч — 126,2 % (Р < 0,05) и на 7-й ч — 137,2 % (Р < 0,1). В отличие от глицина, уксусная кислота во время введения не вызывала достоверных изменений общей продукции НСl (вероятнее, что снижение показателя происходило вследствие разбавления и соответствующего уменьшения концентрации НСl в соке). Через 1 ч отмечали устойчивое нарастание интенсивности секреции, на 5-й ч продукция соляной кислоты достигала 340,3±45,1 % относительно фона, что превышало контрольное значение на 92,6 % (Р < 0,001). В течение 6-го и 7-го ч секреторная активность обкладочных клеток несколько снижалась относительно 5-го ч, но оставалась соответственно на 55,2 (Р < 0,01) и 56,7 % (Р < 0,01) выше, чем в контроле. Уксусная кислота в отличие от аминоуксусной резко стимулировала работу главных клеток на 5-й ч (на 55,0 % по сравнению с контролем, Р < 0,01) и способствовала поддержанию их активности до конца периода наблюдений (большей частью за счет повышения общего количества выделяемого сока), но достоверность эффекта стимуляции на 6-й и 7-й ч статистически не подтвердилась.

Обсуждая полученные результаты, отметим следующее. Стимуляция секреции соляной кислоты в период инфузии аминоуксусной кислоты, возможно, связана с наличием глицинреактивных структур в сычуге и тонком кишечнике, что согласуется с доктриной о «диффузном синапсе» мета-симпатической нервной системы. По-видимому, вследствие этого глицин оказывается эффективным компонентом регидратационных смесей для восстановления водно-солевого баланса у телят, больных диареей (12). Выполняя функции нейротрансмиттера центральной нервной системы (13), глицин также является медиатором энтеральной нервной системы (диффузной сети нейронов), обеспечивающей автономную регуляцию пищеварительных желез (14), и задерживает сычужную эвакуацию у телят преджвачного возраста (4). Таким образом, данные литературы и наши результаты свидетельствуют в пользу медиаторного действия раствора глицина на слизистую оболочку сычуга в момент введения. Механизм действия медиатора на париетальные клетки изучался в специальных экспериментах (15).

Итак, полученные нами результаты показали, что в описанных условиях наиболее контрастным и выраженным действием на сычужную секрецию обладает 2 % уксусная кислота: во время инфузии секреторная активность как главных, так и обкладочных клеток снижается, но на 5-й ч (примерно через 2 ч после инфузии) регистрируется пик секреции всех компонентов сычужного сока. В период инфузии сильным стимулятором сычужной секреции оказывается 0,1 М раствор глицина. Такой эффект в сочетании со свойством замедлять скорость эвакуация сычужного химуса способствует более глубокому перевариванию белков корма. Кроме того, глицин статистически достоверно поддерживал высокий 57

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. L o w В. Keeping a sharp eye on acid milk. Dairy Farmer, June, 1979: 62-64.

-

2. Ж и р к о в И.П., Б р а т у х и н И.И., Г а в р и ш В.В. Эффективность натрия ацетата при

диарее новорожденных телят. Ветеринария, 2001, 10: 29-32.

-

3. А л и е в А.А. Оперативные методы исследований сельскохозяйственных животных. Л., 1974.

-

4. Ж и р к о в И.Н. Метод непрерывного учета эвакуаторной функции пищеварительного тракта. Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова, 2001, 86, 2: 282-285.

-

5. Ж и р к о в И.Н. Рецептивная релаксация пилорического сфинктера у телят-молочни-ков. Ветеринария, 1999, 11: 38-40.

-

6. Ж и р к о в И.Н. Изменение сычужного пищеварения телят под влиянием аминокислот. Ветеринария, 1998, 3: 43-46.

-

7. Ж и р к о в И.Н. П-образная канюля для непрерывного учета химуса. Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова, 1999, 85: 471-472.

-

8. S c a n f f P., Y v o n M., T h i r o u i n S. e.a. Characterisation and kinetics of gastric emptying of peptides derived from milk proteins in the preruminant calf. J. Dairy Res., 1992, 59: 437-447.

-

9. Ш е в ч е н к о И.А. Лабораторные методы исследования при заболеваниях органов пищеварения. Л., 1986.

-

10. Г а л о ч к и н В.А., Г а з д а р о в В.М. Методы анализа пищеварительных ферментов (Метод. указ.). Боровск, 1987.

-

11. Ж и р к о в И.Н. Эвакуаторная функция сычуга телят-молочников. С.-х. биол., 2000, 2: 45-55.

-

12. G u t z w i l l e r A. Effect of colostrum intake on diarrhea incidence in new-born calves. Schweiz.

-

13. P a l k o v i t s M. Neurotransmitter distribution in the brain. Front. Horm. Res., 1982, 10: 15-32.

-

14. Н о з д р а ч е в А.Д. Аксон-рефлекс, новые взгляды в старой области. Рос. физиол. журн.

-

15. Ж и р к о в И.Н. Стимуляция оксинтных клеток сычуга устраняет диареи у телят преджвач-ного периода. В сб.: Актуальные проблемы биологии в животноводстве (III Междунар. конф.). Боровск, 2000: 88-90.

-

16. S c a l i a S., C h e v r i e r A.M., B o s s h a r d A. e.a. Galanin inhibits glucagon-like peptide-1 secretion through pertussis toxin-sensitive G-protein and ATP-dependent potassium channels in rat ileal L-cells. J. Endocrinol., 1998, 157(1): 33-41.

-

17. Б а к р а д з е Д.С., М е д в е д е в И.К. Динамика содержания свободных аминокислот в молозиве коров. Бюл. ВНИИФБиП, 1977, Вып. 2 (45): 21-23.

Arch. Tierheilkd., 2002, Feb, 144(2): 59-64.

им. И.М. Сеченова, 1995, 81, 11: 135-142.

Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 400002, г. Волгоград, ул. Институтская, 8