"Таежный" и "речной" компоненты в социально-родовой организации нанайцев озера Болонь (Нижнее Приамурье)

Автор: Мальцева О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается социально-родовая организация коренного населения долины оз. Болонь в контексте природных особенностей района и миграционных процессов в Нижнем Приамурье. Работа основана на опубликованных и неопубликованных источниках, статистических материалах С.К. Патканова, авторских полевых данных. Исследование проведено с использованием подхода пространственного распределения и изменчивости признаков, разработанного Д.Н. Анучиным, что позволило реконструировать поселенческую систему и определить социально-родовой состав населения в районе оз. Болонь. Раскрыта специфика хозяйственно-культурных контактов оседлого и кочевого населения Нижнего Приамурья. Показано, что район оз. Болонь являлся транзитной территорией, по которой сибирские оленеводы и охотники мигрировали к тихоокеанскому побережью, и одной из зон расселения амурских народов. В этой приозерной местности происходило взаимопроникновение традиций оленеводов и охотников тайги, а также рыболовов больших рек. Проведен анализ системы поселений и родовой организации болоньских нанайцев. Поселенцы выбирали места, которые соответствовали характеру промысловой деятельности и по символически-знаковому наполнению вписывались в их картину мира. Согласно материалам исследования, мелкие коллективы в ходе расселения объединялись или адоптировались крупными территориальными группами и заимствовали их названия. В статье подробно рассматриваются вопросы установления семейно-брачных контактов и регулирования родственных связей внутри болоньской общности. Проанализированы принципы регламентации социальных отношений, зафиксированные в институте доха: роды заключали союз на основе взаимопомощи, они могли вступать в брачные отношения только через несколько поколений. Изучение экзогамных цепочек родов Ходжер, Одзял, Киле, Бельды, представители которых обосновались в районе озера, и опрос местного населения позволили установить, что на озерной территории наряду с патрилинейной системой родства, типичной для тунгусов, сохранялась и матрилинейная, широко распространенная в амурской среде до тунгусской экспансии.

Болоньские нанайцы, социально-родовая организация, тунгусы, амурский компонент, миграция, поселения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145931

IDR: 145145931 | УДК: 397 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.131-139

Текст научной статьи "Таежный" и "речной" компоненты в социально-родовой организации нанайцев озера Болонь (Нижнее Приамурье)

Освоение Средне-Амурской низменности – одна из проблем изучения миграции тунгусов к тихоокеанскому побережью. Данное исследование направлено на выявление причин социального и природного характера, вызвавших движение таежных охотников и оленеводов в зону расселения людей, традиционно занимавшихся речным рыболовством и звероморским промыслом. Прилегающая к Амуру территория с многочисленными речками, связанными с озерами, в какой-то мере должна была отвечать требованиям ресурсной базы таежного охотника. При рассмотрении проблемы в данном ключе важно изучить природный потенциал этого пространства, необходимый для воспроизводства сложившихся хозяйственных практик.

Л.Я. Кастрен, Л.И. Шренк, С.М. Широкогоров, Н.Я. Бичурин на основе этнографических и антропологических материалов установили, что группы тунгусов перемещались по огромной территории, неоднородной по природно-климатическим условиям. Маршруты кочевий мигрантов проходили по лесостепи, горной местности и равнинам, покрытым смешанными и хвойными лесами, что определяло формы их хозяйственной деятельности и социальной жизни [Бичурин, 1950; Кошкин, 1927; Титов, 1926; Шренк, 1883; Shirokogoroff, 1926]. Археологическими исследованиями А.П. Окладникова в районе Ангары и Лены установлено древнее происхождение народов Прибайкалья. Было выявлено сходство артефактов из неолитических памятников глазковской и серовской культур с предметами быта местных тунгусов [Окладников, 1950, 1955]. Г.М. Василевич, опираясь на археологические и этнографические данные, доказала, что берестяная лодка-долбленка, сосуды-дымокуры, переносное жилище в виде шатра-чума, детская переносная колыбель овальной формы с высокими бортами являлись не только элементами хозяйственно-культурного комплекса таежных охотников, но и маркерами зоны расселения прибайкальских племен [1957]. А.В. Смоляк обнаружила много общего в языке и культуре народов Амуро-Сахалинского региона и эвенков. Например, промысловая терминология обитателей Амура сохранила след пратунгусского влияния. В глубокой древности благодаря взаимодействию с населением тихоокеанского побережья переселенцы из восточносибирской тайги усовершенствовали ряд орудий рыбо- ловства и обновили способы рыбной ловли [Смоляк, 1980]. М.М. Хасанова, основываясь на результатах своих этнолингвистических исследований, предполагала, что период адаптации восточно-сибирской общности к новым условиям был непродолжительным. Группы, составившие ядро современного тунгусоманьчжурского населения, начали прибывать на опустевшую по разным причинам территорию нижнего Амура с XVII в., этот процесс растянулся до начала XX в. [Хасанова, 2007, с. 186–187].

В настоящее время в связи с изучением проблем этнической истории народов юга Дальнего Востока возникла необходимость в детальном рассмотрении межкультурных контактов в нижнеамурской зоне. Проследить изменчивость признаков той или иной культуры в пространственном масштабе помогает подход к исследованию, разработанный Д.Н. Анучиным. Он предлагал отслеживать географию распределения и распространения признаков, присущих определенным антропологическим, культурным типам. «Точками опоры», по его мнению, могут служить места поселения, археологические и природные памятники, содержащие информацию, которая представляет интерес для этнографов, антропологов, историков, фольклористов, археологов. Картографирование определенной категории особенностей (например, формы лексики, детали захоронения, орнаментальные мотивы и др.), как считал ученый, позволяет проследить закономерность в расселении людей, взаимовлиянии культур – процесс поглощения, смешения, доминирования [Анучин, 1902, с. 11–28].

Представить конфигурацию освоенного тунгусами пространства в Средне-Амурской низменности можно на примере расселения общности по берегам оз. Бо-лонь. В начале XX в. в ее составе выделялись четыре крупных нанайских рода – Киле, Ходжер, Одзял и Бельды. В реконструкции их среды обитания главными элементами выступают расположение и характер жилых зон. Уклад жизни промыслового населения в отличие от оседлого в большей степени зависит от природных условий. Фактический материал, относящийся к периоду до 1920-х гг., наиболее информативен в плане воссоздания отдельных страниц далекого прошлого.

При во ссоздании амурской социальной среды особые трудности вызывает определение ее состава. В большинстве этнографиче ских работ, посвящен- ных нанайцам, рассматривается родовая организация народа, в связи с чем возникает необходимость в раскрытии понятия «род» применительно к обществу бо-лоньских нанайцев [Сем, 1959; Смоляк, 1970, 1975; Shirokogoroff, 1926]. Наибольшая проблема, как отмечала А.В. Смоляк, состоит в выделении социальной единицы амурской среды и определении ее параметров в соответствии с характеристикой классического рода [1970, с. 274; 1975, с. 76–79]. Согласно концепции, принятой отечественными и зарубежными исследователями, род как социальный институт зародился в раннем человеческом обществе и представлял собой объединение родственников, ведущих происхождение от общего предка [Гиренко, 2004, с. 82–83; Козлов, 1970]. При рассмотрении рода в контексте нижнеамурских реалий следует обратить внимание и на другие формы семейно-родственных и трудовых отношений, существовавших в рамках общины, поселения. В окрестностях оз. Болонь территориальные образования тунгусо-маньчжурской группы имели черты, типичные для социокультурных общностей Сибири и Дальнего Востока, соответственно, развитие их родовых институтов носило экзогенный характер.

Озерное и речное пространство как зона хозяйственно-культурных контактов

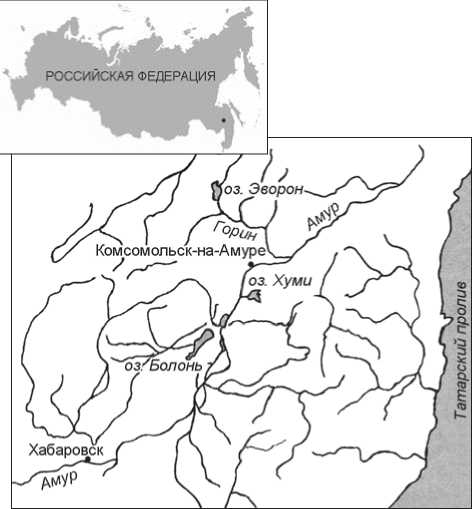

Разделение населения нижнего Амура на группы было обусловлено природными особенностями территории – чередованием и составом ландшафтных зон, характером амурской гидросистемы (рис. 1). Левые притоки Амура выполняли коммуникационную роль: двигаясь по ним, сибирские тунгусоязычные племена попадали в основное русло реки. Именно в нижней части Приамурья сибирскую тайгу с поймой Амура связывают реки, истоки которых находятся на Буре-инском (р. Амгунь) и Баджальском (реки Тунгуска и Горин) хребтах. Предгорья в левобережной части Приамурья по сути стали контактной зоной между таежниками и оседлыми рыболовами [Окладников, 2003, с. 393–412]. В пойме Амура связующим звеном являются озера Эворон и Болонь с сетью речек, впадающих в большую реку. Они выполняют важную роль в поддержании баланса ихтиофауны амурской экосистемы. Озера с пресной водой и умеренным течением служат местом размножения для многих видов жилых (туводных) рыб. Весной водоемы заполняются заходящими на нерест и нагул частиковыми, в числе которых – чебак, сазан, карась, амурский сом, щука. Наибольшее значение для промысла имеют протоки, которые в весенне-осенний сезон заполняются не только пресноводными, но и проходными (лососевыми) видами [Гончарова, 2003; Новомодный, Золотухин, Шаров, 2004, с. 6–15, 35–39; Озеро Болонь].

Рис. 1 . Территория расселения амурских и болоньских нанайцев.

Археологические находки с берегов р. Тунгуски, датируемые приблизительно VII в. н.э., свидетельствуют о проникновения в этот район тунгусов и сохранении ими в новой среде традиций таежного рыболовства. Наличие среди этих предметов самоловных крючков для удочек, крючков-багров, гарпунов, бле сен для зимней и летней рыбалки указывает на то, что на речках с небольшой глубиной практиковался мелкогрупповой лов рыбы. Организация рыболовного хозяйства и промысловый инвентарь у древних обитателей Тунгуски имеют много общего с таковым у народов Сибири, в частности, эвенков [Золотухин, 2013].

Рыболовство на большой реке отличается от озерного и проточного. Исследования, проводившиеся среди амурских нанайцев в сезон лососевой путины, показали важность для промысла речных островов. Косяки кеты и горбуши мигрируют в глубоководной зоне, зачастую в фарватере реки. При высоком уровне воды и широком русле, чтобы выслеживать и промышлять стадо, требуются хорошая физическая подготовка, терпение и сноровка, умение управлять плавсредством при сильном течении (ПМА, август 2011, наблюдения в с. Верхний Нерген, 10, 11.09.2011). Русло Амура не однородно: зажатое между отрогами Сихотэ-Алиня и Баджала, оно разветвляется на рукава и извилистые речки, образует островные участки, мари и пойменные озера. Ценность глубоководных мест в жизнедеятельности населения Амура отметил К.И. Максимович (1861–1862) [Максимович Карл Иванович…, л. 2, 16]. Покрытые кустарниковой растительностью участки суши на середине реки имеют коренные (незатопляемые) берега, иногда вогнутой формы, в плесах часто скапливается рыба. Эти вод- ные уголки нередко представляют собой тихую заводь, удобную для нереста; большая глубина также благоприятна для транзита лососевых. До начала XX в. на островках в зоне с отвесными берегами часто размещались стойбища с лодками, пришвартованными к противоположным меженным (часто затопляемым) берегам (ПМА, с. Найхин Хабаровского края, информанты Р.А. и А.К. Бельды, август 2011). Жители этих стойбищ имели прямой доступ к рыбным ресурсам, у них не было необходимости проделывать длинный путь к тоневым участкам. Жизненная стратегия населения долины Амура базировалась на опыте, который предполагал знание водного режима реки, разновидового состава и циклов жизни ихтиофауны, навигации, умение управлять лодкой в различных течениях, использовать в конкретных случаях определенные орудия лова и технические приемы [Бражников, 1900, с. 5–61; Лопатин, 1922, с. 128–129]. Промысловые средства амурского рыбака были более сложными, чем рыболовецкий инвентарь таежного охотника или оленевода. Последнему требовалось время, чтобы приобрести новые профессиональные качества. Наиболее подходящими для рыбной ловли являются протоки, связывающие озера с рекой, через которые частик скатывается в речной водоем и проходит пути лососевых. На проточных берегах жители таежной полосы и долины больших рек вырабатывали свои приемы лова рыбы.

Водные средства сообщения населения притоков и главного русла Амура представлены легкими маломерными судами, которые можно было без труда переносить. Маневренные на мелководье, они оказывались неэффективными в открытых водоемах с сильным течением. В основном это были лодки – долбленки или берестянки, рассчитанные на одного гребца и предназначенные для сплава по горным рекам, иногда против течения [Сем, 1973, с. 146–147, 153–159]. Вероятно, на подобных лодках тунгусы проникали в долину Амура. В дальнейшем освоение нового пространства для пришлого населения стало возможным благодаря заимствованию амурского образца лодки [Там же, с. 151].

У горинских нанайцев сохранились воспоминания о маршруте их следования к орочам, проживающим на побережье Татарского пролива. Сначала они двигались на лодках-берестянках по р. Горин – притоку Амура. Пройдя через устье Горина, нанайцы спускались вниз по реке к устью Амура и доходили до о-ва Лангр, «попутно навещая всех своих родственников», расселившихся по берегам большой реки [Самар, 1990]. В пути лодки, приспособленные для плавания в малых реках, сначала меняли на большие амурские, а затем – на прочные суда, на которых выходили в открытое море. Рассказы информантов помогают представить характер интеграции нижнеамурских наро- дов, который определялся опытом жизни в условиях тайги. Привычным окружением пеших охотников и оленеводов была тайга «с небольшими быстрыми речками», которые являлись главными ориентирами в пространстве. Большая река с мощным течением их пугала. Покинув тайгу, ее жители оседали на протоках и боковых реках Амура, связанных с группой озер (Эворон, Болонь) [Хасанова, 2007, с. 187]. Эти территории были ресурсной базой и стартовой площадкой для освоения долины Амура, местом взаимопроникновения традиций таежных охотников и амурских рыболовов.

Поселения и родовой состав нанайцев озерного пространства левобережной части Амура

Система поселений и фамильный состав жителей являются свидетельствами их миграционной активности на участке, прилегающем к оз. Болонь (рис. 2). Наиболее информативный источник – данные С.К. Патканова по Хабаровскому окр. Приморской обл., представленные в Материалах переписи 1897 г. Зафиксированные им кочевья с гольдским населением – Жапэ (Джапэ), Немасо, Сомоомо, Хутун, Гогда-Мунгали, Пуди (Пудди), Хэрэльгу, Хэвэчэнь, Сэпорюна (Сэпорэло) – располагались на левом берегу оз. Болонь, кочевья Нэргуль и Болонь – на левом берегу протоки Хаунси, кочевье Утьку – на левом берегу протоки Надьки, кочевье Надьки – на правом берегу. Без указания местоположения в списке приводятся названия поселений – Ордан, Тыркэль (Ху-лусэнь), Ойта (Ойтада), Лимпань [Патканов, 1912, с. 959–960]. В них отмечено в среднем пять-шесть хозяйств с численностью 33 чел. В самом крупном селении Болонь насчитывалось 26 хозяйств с населением 116 чел.; самое мелкое кочевье – Ойта – состояло из 1 хозяйства и 6 чел. [Там же]. Интересен родовой состав населения указанных стойбищ. В Материалах переписи 1897 г. в этом районе выделены нанайские роды Бэльдай (Бельды), Килэнь (Киле), Ходзяр (Ход-жер), представлявшие собой переплетение различных генетических линий. В каждом из стойбищ проживали представители разных родов. Место нахождения некоторых поселений определить сложно, поскольку часть из них исчезла, многие были переименованы и перенесены в незатопляемые места уже в период создания колхозов. На момент сбора информации С.К. Паткановым самую большую группу составляли временные поселения, которые, судя по численности их жителей, были основаны объединениями промысловиков. Результаты недавнего опроса старожилов из числа болонских нанайцев селений Ачан и Джуен позволяют воссоздать картину освоения берегов Бо-

Рис. 2 . Участок долины оз. Болонь. Черными кружками обозначены стойбища родов Одзял, Киле, Ходжер.

лони. На левом берегу озера каждый мыс (Сак-тахонко, Япанкахонко, Нучихонко и т.д.) занимало стойбище (ПМА, Амурский р-н Хабаровского края, информанты И.В. Гаер, В.М. и Л.А. Киле, 23, 24.06.2016). С.К. Патканов упоминает целый ряд находившихся в этой зоне кочевий представителей определенных нанайских родов. В Жапэ (Джапэ) промысловый коллектив включал членов родов Бельдай/Бельды (32 чел.) и Килэнь/ Киле (15 чел.), в Сомоомо – членов рода Бельды (14 чел.). Все остальные малочисленные селения на левобережье были основаны представителями рода Киле. На протоках, соединяющих озеро с Амуром, обосновалась, помимо родов Киле и Бельды, группа Ходжер. Отметим, что в одном из самых многочисленных поселений – Сэпо-рюна/Сопорэло, расположенном в левобережье, проживали члены рода Киле (184 чел.), в другом, на протоке Хаунси, – родов Киле (12 чел.) и Ход-жер (104 чел.) [Патканов, 1912].

В 1970-е гг. исследователь образных слов в тунгусо-маньчжурских языках Н.Б. Киле попытался определить семантику некоторых топонимов района оз. Болонь. В его отчете, который хранится в архиве Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока

ДВО РАН, приведены уже измененные названия прилегающей к озеру местности, более созвучные современным картографическим топонимам. Перечень родов, составленный Н.Б. Киле, дополнен родом Од-зял, в списке стойбищ указаны Болан (Болонь), Зуен (Джуен), Ордан, Япан, Нергуль. В зону расселения родовых групп Киле, Ходжер, Бельды, Одзял входят речки Натки, Симин и Харпи. Зафиксированное в последней трети XX в. сокращение количества поселений, по мнению Н.Б. Киле, следует связывать с исчезновением мелких поселений, слиянием временных поселений – стойбищ, а также укрупнением населенных пунктов по Амуру в ходе коллективизации и промышленного освоения территории. В своем отчете Н.Б. Киле отмечает, что в 1930-е гг. нанайские роды были переселены в села Болонь и Джуен [1977, л. 47–48]. В 1977 г. с. Болонь переименовали в Ачан. Как следует из отчета Н.Б. Киле, вблизи протоки Серебряная у подножия горы Гокдакта (у автора отчета – Кадан Хонкони [Там же, л. 49]) раньше находилось стойбище рода Одзял. Другое название оронима Кадан Хонокони – Озал Хонкони («Утес Одзяла»); оно встречается в записях Р.К. Маака 1855 г. [1859, c. 192–193]. По речке Накка размещалось стойбище Ходжеров, у мыса Нергуль – рода Киле. До начала

XX в. родовые группы жили обособленно. Выбор мест поселений вблизи протоки, соединяющей озеро с рекой, был обусловлен направлением хозяйственной деятельно сти поселенцев. Основой жизнеобеспечения у местных коллективов был вылов как озерной, так и проходной рыбы (ПМА, с. Ачан, Хабаровский кр., информанты Л.А. и В.М. Киле, 24.06.2016).

Результаты детального анализа родового состава нанайцев, проведенного А.В. Смоляк и Ю.А. Семом, служат базой для реконструкции миграционной активности в районе оз. Болонь. Следует отметить, что крупные родовые объединения – Ходжер, Бельды, Киле, Одзял, причисленные в начале ХХ в. к нанайцам, – в ходе расселения в долине Болони адоптировали мелкие территориальные группы. Генезис вышеперечисленных конгломератов, являющийся предметом дискуссии, дает возможность более четко обрисовать этнокультурный облик болоньской группы местного населения. В нанайском обществе, хотя разделение родов по территориальному принципу не отмечено, каждое селение формировалось по принципу территориально-соседской общины. Еще в начале XX в. можно было выделить особенности в расселении и направлениях миграций тунгусской группы, обусловленные приоритетами хозяйственной деятельности. Изучение родов Бельды и Киле выявило, что их основу составили выходцы из различных районов Азии.

Необходимо прояснить вопрос о самоназваниях и взаимоназваниях групп. Ю.А. Сем связывал слово «Киле» с этнонимами «Тели», «Цилен (Килен)», во сходящими к самоназванию группы, обитавшей в районе Уссури в VI – начале VII в. В VIII–X вв. эта общность расширилась за счет притока на Амур и Сунгари тунгусов, которые могли участвовать в формировании населения Кореи и Северного Китая. В состав Киле также вошли недавние переселенцы с Ам-гуни и Буреи, ассимилированные тунгусами [Сем, 1959, с. 6]. Интересно, что исследователи второй половины XIX – начала XX в. выделяли кили , как и са-магирцев , в отдельную этническую группу . По культуре и языку они отличались от соседей. Их ареал включал левые притоки Амура, в т.ч. реки Кур и Урми с хорошими охотничьими угодьями [Шренк, 1883, с. 34–35]. А. Липский считал kilen (кили) самостоятельным народом, который влился в гольдскую группу. Нанайские роды Удынка, Донка и Юкаминка являлись территориальными подразделениями кили . Исследователь очертил территорию их обитания – р. Тунгуска и оз. Болонь (ветвь Дункан) [Липский, 1925]. А.В. Смоляк также связывала этноним килор с самоназванием эвенков [1975, с. 120]. Этот род был очень разветвленным и многочисленным. Зафиксированная в 1897 г. большая группа Киле, проживавшая в селах Дондон, Торгон и Найхин, состояла из двух ветвей. Первую ветвь образовали несколько поколений выходцев с Амгуни. Вторую ветвь представляли предки удэгейцев Кимонко с р. Хор. Как и Ю.А. Сем, А.В. Смоляк этот родственный коллектив возводит к населению притоков Уссури. В прошлом уссурийская группа переселилась на р. Хор; породнившись с немногочисленными местными удэгейцами, она стала называться Кимонко. Прибывшие на р. Анюй, Ки-монко смешались с амурскими Киле и заимствовали у них название [Там же, с. 120–121].

Формирование конгломерата Бельды также происходило на обширной территории. Ю.А. Сем указывал, что вначале Бэльдай составляли самостоятельную родовую общность, расширившуюся в XVIII–XIX вв. за счет адоптируемых групп. В итоге в этом конгломерате выделились три ветви, образованные различными территориальными подразделениями – автохтонными (4 подразделения), тунгусскими (30) и с примесью айнов (13). При рассмотрении образования территориальных групп следует обратить внимание на то, что в состав Бельды, как и рода Киле, вошли переселенцы с Уссури. Последние входили в объединение солонов, которое именовало себя Борал; эта родственная общность позже переселилась на Амур. С районом Уссури связана группа Мориал, представители которой занимались огородничеством и рыболовством. Эту груп- пу причисляют к потомкам древнего рода Мулинов/ Моринов, проживавших в XVII–XVIII вв. по обоим берегам Уссури [Сем, 1959, с. 8–9]. А.В. Смоляк привела список территориальных подразделений Бельды, наименования которых соответствуют названиям населенных пунктов и проток, откуда прибыли мигранты. Ю.А. Сем, причисляя территориальные названия к этнонимам, расширил список нанайских родов. Например, указанную в его перечне группу Мориал (Морил) А.В. Смоляк считала территориальной. Ее название появилось недавно; в переписи 1897 г. оно не было зафиксировано [Сем, 1959, с. 8–9; Смоляк, 1975, с. 111–112]. Остается нерешенным вопрос о генезисе родов Актанка и Перминка. Жители сел Най-хин, Джари, Дада утверждали, что верховые Бельды именуют себя Актанка. Нанайцы из рода Бельды считали Перминка своим подразделением, а не самостоятельным родом. По данным А.В. Смоляк, некоторые представители родов Актанка и Перминка отрицали родственную связь с Бельды, т.е. только часть Актан-ка и Перминка вошли в состав крупного рода [Там же, с. 118–121].

Род Ходжер/Хэджэр, по данным Ю.А. Сема, объединял 15 патронимий и был более компактным, по сравнению с родами Бельды и Киле. Его формирование происходило на территории Приамурья и в долине р. Сунгари. Ю.А. Сем считал, что его ядром являлся древний маньчжурский род Хэчжэры/Хэч-жэ. Кроме того, одна ветвь и два подразделения рода Ходжер/Хэджэр ведут происхождение от земледельцев Дунбэя и китайцев пров. Шаньдун. С переселением на Амур эти группы расширились за счет автохтонного населения и тунгусов [Сем, 1973, с. 7]. А.В. Смоляк выделила четыре основные ветви в генезисе рода. Одну составили пришельцы с Амгуни, которые, разбившись на две группы, направились к Амурскому Лиману и вверх по Амуру, другую – переселенцы с верховьев Амура и Сунгари, третью – выходцы из Якутии. Четвертая ветвь сформировалась на основе местного населения территории близ оз. Бо-лонь, в нем растворились представители прежних миграционных волн. Род Ходжер, в сложении которого участвовали аборигены обширной территории, менее разбросан, по сравнению с другими большими нанайскими родами, и считает своей исконной родиной окрестности оз. Болонь [Смоляк, 1975, с. 120].

Ю.А. Сем причислил род Одзял, со стоящий из семи подразделений, к аборигенам Сунгари, которые в разные времена переселились на Амур. Родственников Одзял можно найти среди корейцев и китайцев. По мнению Ю.А. Сема, прямое отношение к роду Одзял имеет этноним Удзи (Уцзи), встречающийся в маньчжурских документах XVII в. [1959, с. 7]. А.В. Смоляк установила, что в формировании болоньских и хунгарийских Одзял участвовали вы- ходцы с Амгуни, которые влились в со став группы Фузял, проживавшей в Нанайском районе [1975, с. 127–128].

Недавно собранный полевой материал показывает, что в районе оз. Болонь нанайские поселенцы организовывали свое жизненное пространство в соответствии со спецификой их семейных хозяйственных практик. Киле до начала XX в. выбирали участки, удобные для отгона оленей, Ходжер и Одзял селились вблизи проток. В топонимах поселковых зон, расположенных на левом берегу озера и вблизи Амура, нашли отражение особенности освоения коллективами территории. Многие оронимы и гидронимы обозначают детали ландшафта (они объясняются как «сопка», «утес», «выступ горы», «скала», «мыс», «речка», «река», «озеро», «озерко», «устье»), ориентацию на ме стности относительно сторон света («горная», «южная», «северная», «северо-западная» сторона, «юго-восточный» и «северо-западный» ветер, расположение по отношению к озеру) или указывают на форму хозяйственной деятельности (Пун гавой хурэни – «гора, под которой собирают грузила (для невода)»; Тэйсин – «место обработки рыбы»). Анализ образных слов в нанайском языке, проведенный Н.Б. Киле, показал, что некоторые топонимы, относящиеся к району оз. Болонь, вписаны в легендарную историю озерных нанайцев [1977, л. 52–54]. Мыс Нергуль, острова Ядасен, Гиудэлгиэн, Писэлгиэн, Баян боачакан выступают как места шаманской силы и отмечены в легендах о «лысой невесте и ее женихе», «ходячих камнях», «каменной рыбе». Это может быть свидетельством аборигенного субстрата болоньских нанайцев. Острова и территория вблизи протоки Серебряной, которым соответствует высокая концентрация легендарных мест, относятся к зоне расселения родов Ходжер и Одзял, предки которых могли входить в число первопоселенцев.

Родственные связи и регулирование родственных отношений в среде болоньских нанайцев

Для выделения прослойки первопоселенцев в составе нижнеамурской группы народов необходимо изучить механизм родства у местного населения. Механизм скрепления родственных связей и формирования родов-конгломератов регулировался определенными этическими нормами, социальными установками и в какой-то мере зависел от природных факторов. Исследователи Н.А. Липская, Ю.А. Сем, А.В. Смоляк, В.А. Туголуков проанализировали такой социальный феномен, как институт доха, существовавший у тунгусо-маньчжурских народов низовьев Амура. С проникновением маньчжур на Амур в XVI–XVII вв. бытовавшие у местного населения традиции владения родовыми землями и угодьями стали разрушаться. Промысловые участки распределялись между отдельными семьями, что привело к конкуренции между ними за право владения территориями, имевшими охотничью или рыболовецкую ценность. К XIX в. в долине реки сложилась ситуация, когда на единой территории могли проживать семьи, относящиеся к разным родам и не связанные между собой генетически. Каждое стойбище представляло собой территориально-соседскую общину с одной хозяйственной территорией. Родовые группы расселялись на достаточно большом пространстве побережья Амура. Утратив территориальную целостность и перестав быть экономической единицей, нанайский род сохранился как социально-религиозное объединение. Род имел единый огонь (эм тава) и единое место захоронения (эм хумун), соблюдал правило, запрещавшее браки между родственниками (мэндола аси найва ачаси), и помогал осиротевшим сородичам в проведении больших родовых поминок по умершему* [Сем, 1959, с. 14]. С распадом родовых общин и сегментацией рода претерпели изменения и отношения доха. До этого термин доха означал определенные обязанности членов родственного коллектива, например, совместно участвовать в межродовых войнах, соблюдать нормы экзогамии и т.д. С разрывом родовой замкнутости эти обязанности распространились и на новые родовые группы, территориальные объединения, включенные родом-реципиентом в свой состав. По мнению Ю.А. Сема, отношения доха заключались между родственными группами единого рода, а также между адоптируемыми и адоптирующими [1959, с. 17]. Исследователь пришел к выводу, что институт доха являлся скорее пережитком фратриальной организации нанайцев и соответствовал общественно-религиозному братству (кэп би доха – близкое братство). Ранее он регламентировал отношения между дочерними родами братства, позднее – внутри адоптированных родов и территориальных групп. С распадом фратрий функции доха перешли союзу территориальных групп. Выделившиеся в XIX в. крупные роды Киле, Бельды, Ходжер и Самар сохраняли организацию фратриальных объединений [Там же, с. 18]. Однако А.В. Смоляк считала, что доха характерен только для мелких родовых групп, отношения в крупных нанайских родах регулировались на другой основе. Таким образом, она отрицала связь этого института с общностью, функционировавшей как союз родов, и пережиточный характер данного социального феномена [Смоляк, 1975, с. 130]. В.А. Туголуков на примере социальной структуры орочей и удэгейцев выделил общие этнические элементы у тунгусо-маньчжурских народов. Их появление – результат сближения различных территориальных групп – произошло на основе экзогамных запретов, существовавших в рамках института доха. Члены кровнородственного коллектива не вступали в браки не только друг с другом, но и с членами других кровнородственных коллективов, разбросанных на обширной территории. В ходе дробления рода удлинялась его экзогамная цепочка; семьи и некоторые ее члены, покинув район исконного проживания, на новом месте обзаводились новым этнонимом, но при этом не теряли связи со своей родней. Из этого следует, что изначально союз доха заключался между родственными коллективами, он составлял основу регулирования брачных отношений, установления и контроля социального, религиозного порядка [Ту-голуков, 1972]. Союз доха скреплялся путем выдачи вдовы в чужой род, после чего два рода считались побратимами; они обязывались помогать друг другу в хозяйственных делах, судебных разбирательствах и религиозных мероприятиях, но с соблюдением экзогамии [Смоляк, 1982, с. 241–242].

Внутри больших нанайских родов в брак могли вступать представители разных ветвей, территориальных групп. Например, болоньские Бельды заключали браки с амурскими Бельды. В роде Киле представители удэгейского и амгунского подразделений сначала считались близкими родственниками, поэтому в отношениях друг с другом они придерживались обычая «зажигания лампы», суть которого состояла в поддержании общеродового огня, к которому не имели доступ чужеродцы. В таком родовом объединении сохранялись экзогамные отношения, но со временем запрет на установление брачных связей между подразделениями был снят. Другой конгломерат – род Ходжер – был более компактный и представлял собой сообщество генетически близких людей. Согласно данным А.В. Смоляк, в 1877–1880 гг. на территории близ оз. Болонь браки были регулируемыми. Мужья из рода Ходжер брали жен из родов Киле, Одзял, Ди-гэр. Низовые Одзял состояли в экзогамных отношениях с группой Сайгор. Интересно, что верховые и низовые Одзял даже не слышали друг о друге [Смоляк, 1975, с. 117–121, 127–128, 188].

В среде нижнеамурских народов семейно-брачные традиции регулировались установками социально-правового характера. Уже в начале XX в. сформировались порядок выбора брачных партнеров и номенклатура родства. У нижнеамурских народов принадлежность к родам определялась не привязкой к конкретной территории с ее природной спецификой, а особенностями социально-религиозных связей. Социальные процессы в группах, проживавших непосредственно в долине Амура и на берегах его притоков, имели различия. У первых бытовала сло- жившаяся культура речных рыболовов, в которой были элементы культур «таежного» восточно-сибирского населения и «аграрного» южного. В культуре вторых, занимавших территорию близ оз. Болонь с сетью речек, которая была одной из зон диффузного проникновения в этот район тунгусских групп, брачные связи постоянно пересматривались.

Результаты опроса, проведенного в 2016 г. в селах Джуен и Ачан, позволяют сделать вывод о том, что на территории близ оз. Болонь сохранились остатки семейно-брачной системы дотунгусского периода. По словам некоторых анкетеров (опрошены 76 муж. и 26 жен.), до паспортизации их фамилии (родовые имена) наследовались по женской линии. Это позволяет предположить существование у населения этого района матрилинейной системы родства. В.А. Туго-луков, рассматривая институт доха и левират среди орочей и удэгейцев, отметил важную деталь: согласно обычаю, на вдове мог жениться не только родственник покойного мужа. Потомки женщины, даже от разных мужей, состояли в кровном родстве и между ними запрещались браки. Следовательно, потомство одной женщины было связано одним родовым именем («фамилией»), что не соответствует патрилинейной системе родства, получившей распространение у тунгусов. Экзогамные запреты по женской линии соблюдались в среде айнов и нивхов [Туголуков, 1972, с. 111–112]. Как показали исследования, территория близ Боло-ни являлась социальным «рефугиумом», в котором вплоть до нашего времени сохранялись пережитки амурской родственной системы.

Заключение

Территория, расположенная в предгорьях Баджаль-ского и Буреинского хребтов, на периферии восточносибирской тайги и поймы Амура, издревле являлась контактной зоной между сибирскими и амурскими народами. Побережье оз. Болонь с протоками и сетью речек стало одной из первых площадок, где мигрировавшие к тихоокеанскому побережью тунгусы с навыками охотников и оленеводов интегрировались в сообщество рыболовов на больших реках. Их форма освоения новой среды предполагала использование промысловых приемов и технологий, транспортных средств, характерных для малых и больших водоемов. Изменения произошли и в социальной организации болоньского населения. Близость русла реки обусловила приток в эту среду амурского населения, но сохранявшиеся культурные и хозяйственные различия первоначально служили препятствием для смешения данных групп. Обособленное проживание групп, имевших тесные связи с Сибирью или Амуром, фиксировалось до начала XX в. В социальном плане «таежный» или «реч- ной» компонент присутствовал в родословной жителей стойбищ, происхождение их родов в той или иной степени было связано с территориями Сибири или амурского бассейна. Анализ системы поселений и родственных связей между жителями выявил особенности в формировании населения в районе Боло-ни. Эта территория не входила в зону миграционной активности. Местоположение в периферийной части амурского бассейна определило ее роль своеобразного рефугиума, в котором оседали небольшие группы мигрантов из разных районов Восточной Сибири и долины Амура. Дальнейшее изучение генофонда болонь-ских нанайцев должно помочь в определении масштаба тунгусской экспансии в долине Амура и уточнить некоторые нюансы картины семейно-брачных отношений нижнеамурских народов.

Список литературы "Таежный" и "речной" компоненты в социально-родовой организации нанайцев озера Болонь (Нижнее Приамурье)

- Анучин Д.Н. О задачах и методах антропологии. – М.: [б.и.], 1902. – 28 с.

- Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. – М.; Л.: Ин-т этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР, 1950. – Т. 2. – 334 с.

- Бражников В.К. Рыбные промыслы Дальнего Востока. – СПб.: [тип. В. Киршбаума], 1900. – Т. I: Осенний промысел в низовьях Амура. – 134 с.

- Василевич Г.М. К проблеме этногенеза тунгусо-маньчжуров. По материалам изучения колыбелей // КСИА АН СССР. – 1957. – № 28. – С. 57–61.

- Гиренко Н.М. Социология племени. Становление социологической теории и основные компоненты социальной динамики. – СПб.: Carillon, 2004. – 512 с.

- Гончарова С.В. Из истории нанайцев озера Болонь // Зап. Гродековского музея. – Хабаровск, 2003. – Вып. 6. – С. 152–153.

- Золотухин С.Ф. Древнее рыболовство в районе Хабаровска. – Хабаровск: Ковчег, 2013. – 126 с.

- Киле Н.Б. Образные слова в тунгусо-маньчжурских языках (отчет), 1977. – 87 л. // Архив Ин-та истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Ф. 6. Оп.1. Д. 14.

- Козлов С.Я. К характеристике некоторых социальных структур родового общества // СЭ. – 1970. – № 5. – С. 84–92.

- Кошкин Я.П. Кастрен – тунгусовед // Памяти М.А. Кастрена: к 75-летию со дня смерти. – Л.: Изд-во АН СССР, 1927. – С. 109–129.

- Липский А. Вводная статья // Первый туземный съезд ДВО. 15–19 июня 1925 г.: протоколы съезда. – Хабаровск: Изд-во Комитета содействия народностям северных окраин при Призидиуме Дальревкома, 1925. – С. V–LII.

- Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские. Опыт этнографического исследования // Записки Общества изучения Амурского края. – Владивосток: [б.и.], 1922. – Т. 17. – 371 с.

- Маак Р.К. Путешествие на Амуре. – СПб: [тип. Карла Вульфа], 1859. – 320 с.

- Максимович Карл Иванович (1827–1891). Рукописи трудов. Сведения об Амурском крае, 1861–1862. – 18 л. // Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 82. Оп. 1. Д. 21.

- Новомодный Г.В., Золотухин С.Ф., Шаров П.О. Рыбы Амура: богатство и кризис. – Владивосток: Апельсин, 2004. – 64 с.

- Озеро Болонь: Энциклопедия озер. – URL: http://megaribolov.ru/index.php/entsiklopediya-rybolova/opisanievodoemov/entsiklopediya-ozer/2691-ozero-bolon (дата обращения 24.05.2018).

- Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Историко-археологические исследования. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Ч. I/II. – 412 с. – (МИА; № 18).

- Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья: Глазковское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – Ч. III. – 374 с. – (МИА; № 43).

- Окладников А.П. Археология Северной, Центральной и Восточной Азии. – Новосибирск: Наука, 2003. – 664 с.

- Патканов С.К. Племенной состав населения Сибири (Язык и роды инородцев). – СПб.: [б.и.], 1912. – Т. 3: Иркутская губ., Забайкальская, Амурская, Якутская, Приморская обл. и о. Сахалин. – 1000 с.

- Самар Е.Д. Род Саманде-Самар-Моха-Монгол // Дальневосточный Комсомольск. – 1990. – 10 нояб.

- Сем Ю.А. Родовая организация нанайцев и ее разложение. – Владивосток: Изд-во АН СССР, 1959. – 31 с.

- Сем Ю.А. Нанайцы. Материальная культура (вторая половина XIX – середина XX в.). – Владивосток: Изд-во АН СССР, 1973. – 314 с.

- Смоляк А.В. Социальная организация у народов Нижнего Амура и Сахалина // Общественный строй у народов Северной Сибири. – М.: Наука, 1970. – С. 264–299.

- Смоляк А.В. Этнические процессы у народов Нижнего Амура и Сахалина. – М.: Наука, 1975. – 232 с.

- Смоляк А.В. Соотношение аборигенного и тунгусского компонентов в хозяйстве народов Нижнего Амура // Народыи языки Сибири. – Новосибирск: Наука, 1980. – С. 260–266.

- Смоляк А.В. Народы Нижнего Амура и Сахалина // Этническая история народов Севера. – М.: Наука, 1982. – С. 223–257.

- Титов Е.И. Тунгусско-русский словарь (с приложением книги Кастрена М.А. Основы изучения тунгусского языка) / пер. с нем. М.Г. Пешковой. – Иркутск: Чит. краев. гос. Музей им. А.К. Кузнецова, 1926. – 179 (266) с.

- Туголуков В.А. Институт «доха» у удэгейцев и орочей // СЭ. – 1972. – № 3. – С. 105–115.

- Хасанова М.М. Река в мировоззрении народов Нижнего Амура (к проблеме культурогенеза) // Реки и народы Сибири. – СПб.: Наука, 2007. – С. 182–216.

- Шренк Л.И. Об инородцах Амурского края. – СПб: Изд-во АН, 1883. – Т.1. – 323 с.

- Shirokogoroff S.M. Northern Tungus migrations in the Far East (Goldi and their ethnical affi nities) // J. of the North China Branch of the Royal Asiatic Society. – 1926. – Vol. LVII. – P. 123–183.