Тамги кочевников тюркской эпохи на Алтае и в Семиречье (опыт сопоставления и идентификации)

Автор: Рогожинский А.Е., Черемисин Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

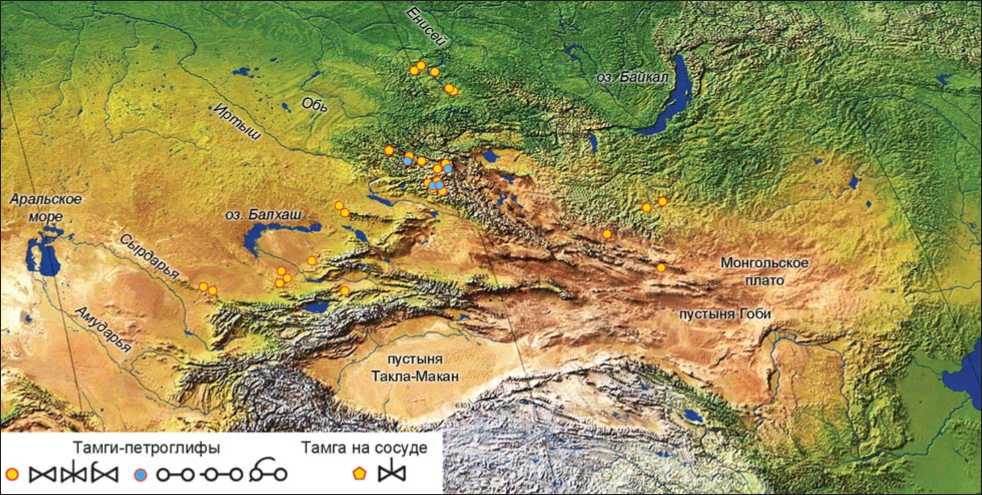

В статье представлена классификация памятников тамгопользования - портативных и недвижимых объектов (петроглифов, монументов), отмеченных тамгами - знаками групповой идентичности народов, которые расселялись в тюркскую эпоху на юге Сибири, территориях Монголии и Казахстана. Исследуются восемь групп однотипных знаков, выявленных на территории Алтая и Семиречья; привлекаются материалы из других областей региона. Картирование знаков показало их основные ареалы и зоны дисперсии; анализ данных археологии, нумизматики, письменных источников и исторической географии позволил установить дату, вероятную этнополитическую принадлежность знаков, векторы пространственного перемещения их обладателей. Сопоставление групп знаков на территориях Алтая и Семиречья обнаружило тесную связь населения историко-культурных областей. Выделены группы знаков, обладающих признаками тамг крупных племенных объединений (сочетание многих разновидностей), а также знаков надплеменной идентичности (сословные, привилегированных кланов, союзных объединений) и эмблем правящей элиты (династийные). Династийными тамгами клана яглакар являются знаки, известные по памятникам Сырнах-Гозы и Курай I на Алтае; по монетам и тамгам-петроглифам из Семиречья выявлены знаки правителей карлуковв VIII-IX вв. на территории Алтая (Чаган, Талдура и др.) и Центральной Монголии (Шивэт улан). Две группы знаков (тамги № 1 и 3) имеют много производных форм и фиксируют присутствие в близкое время на Алтае и в Семиречье подразделений карлукской федерации. Статусом знака надплеменной идентичности обладает тамга № 2, которую отличает единообразие формы, сохраняющееся в разных контекстах на удаленных территориях.

Алтай, семиречье, тюркская эпоха, тамга, уйгуры, карлуки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145938

IDR: 145145938 | УДК: 902.26+904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.048-059

Текст научной статьи Тамги кочевников тюркской эпохи на Алтае и в Семиречье (опыт сопоставления и идентификации)

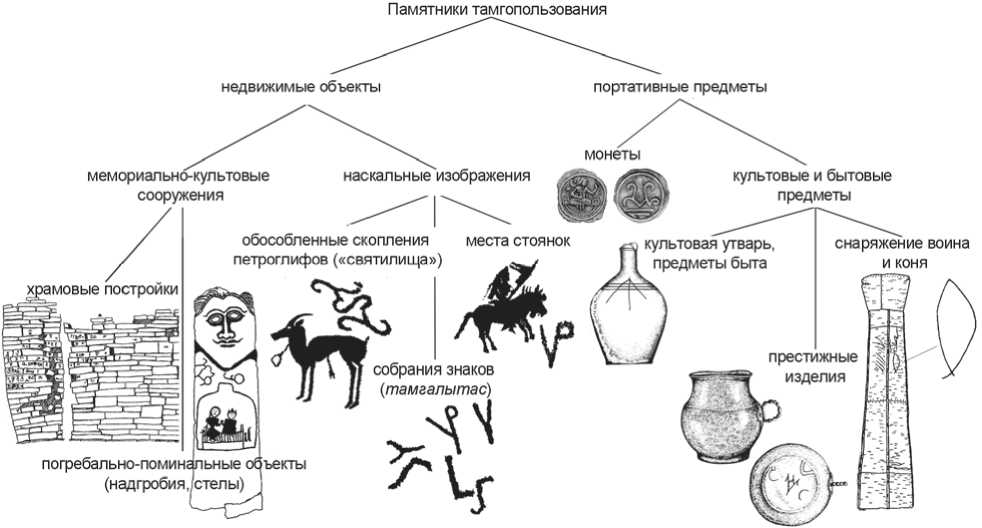

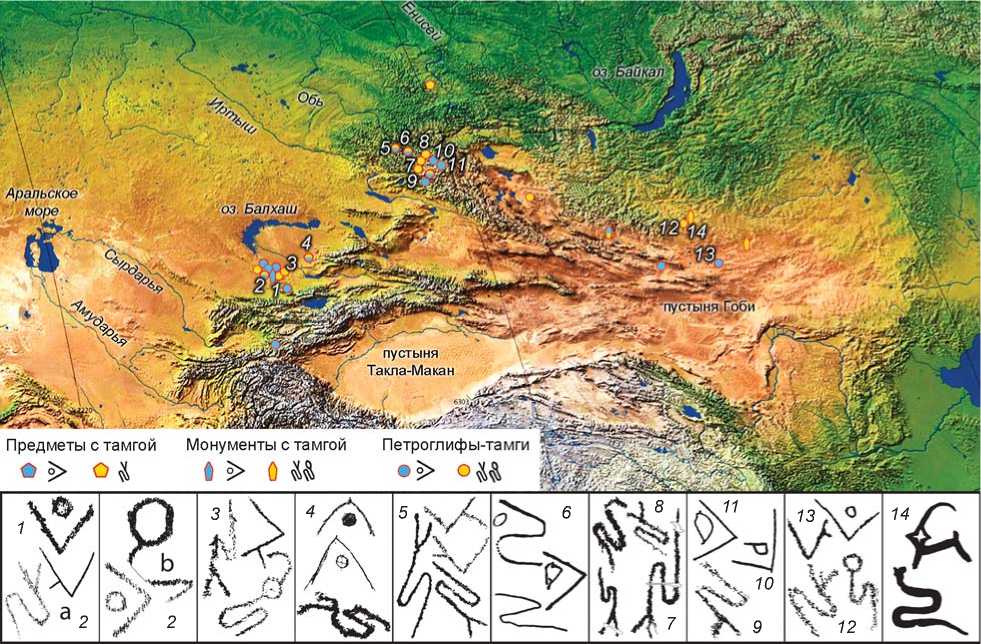

Древние и средневековые тамги, известные от Прибайкалья до Прикаспия, от Кузнецкого Алатау и Хан-гая до Тянь-Шаня и Памиро-Алая, представлены на памятниках тамгопользования двух категорий: на портативных предметах и недвижимых памятниках археологии и архитектуры (рис. 1). Тамги встречаются на сооружениях мемориально-культового назначения (стелы, поминальные оградки, балбалы, надгробия, храмовые постройки), а также в виде наскальных рисунков: а) в составе скоплений петроглифов («святилища»); б) вблизи стационарных стоянок; в) как обособленные собрания тамговых знаков («энциклопедии»), которые являются самостоятельным видом памятников истории и культуры, традиционно именуемым в тюркоязычной части Центральной Азии тамгалытас. Знаки изображены на следующих портативных объектах: а) на монетах античных го сударств Трансоксианы (Кушанское царство, Хорезм), вассальных владений тюрков в Средней Азии и городских центров в Чуйской и Таласской долинах; б) на предметах культовой и бытовой утвари, престижных изделиях (дорогая посуда, печати), предметах воинского и конского снаряжения [Рогожинский, 2014, c. 82]. Наибольшей информативностью для изучения землепользования, расселения и передвижений кочевых племен обладают тамги на недвижимых объектах: они отмечают места длительного обитания и ареалы разных групп номадов того или иного периода.

На территории Алтая, в пределах России, Монголии и Казахстана, средневековые тамги зафиксированы на памятниках всех указанных категорий. К настоящему времени учтено ок. 50 местонахождений, но эта цифра отражает лишь сравнительно слабую изученность горного края. Типологически выделяются ок. 20 основных форм знаков, часть которых имеет от двух до семи разновидностей. В пределах

Памятники тамгопользования монеты наскальные изображения культовая утварь, предметы быта престижные изделия снаряжение воина и коня недвижимые объекты портативные предметы мемориально-культовые сооружения обособленные скопления места стоянок петроглифов («святилища») / собрания знаков (тамгалытас)

храмовые постройки погребально-поминальные объекты (надгробия,/стелы) j культовые и бытовые предметы

Рис. 1 . Классификация памятников тамгопользования. Составитель А.Е. Рогожинский.

Семиречья известны более 150 пунктов с тамгами на скалах и мемориалов, выделены ок. 30 типов знаков, многие из которых представлены тремя – шестью разновидностями.

Группы знаков: характеристика и идентификация

Частота встречаемости некоторых знаков на многих местонахождениях Алтая позволяет предполагать длительное пребывание здесь их обладателей. К таким знакам относится тамга в виде двух соединенных окружностей; известно несколько ее разновидностей, образованных путем добавления к основной фигуре диакритических элементов (рис. 2). Тамги этого типа часто фиксируются на Российском и Монгольском Алтае [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 2005, прил. I, рис. 937, 1050, 1248, 1345; Кубарев В.Д., 2009, прил. I, рис. 399, 440, 562; Васильев, 2013, с. 117–121], но за пределами этой территории знак-«эндемик» встречается редко.

Другую группу образуют знаки, ареал которых включает помимо Алтая многие области Центральной Азии. Так, тамга в виде пары соединенных треугольников (имеет до шести вариантов) широко представлена на Алтае и в Семиречье, менее расспространена на юге Казахстана, в Северном Тянь-Шане, центре Монголии, Минусинской котловине. На Алтае тамга многократно зафиксирована на мемориалах, в Семиречье – только в петроглифах. Тамга могла принадлежать крупному объединению кочевников Алтая, подразделения кото- рого в определенные периоды занимали территории центрально-азиатских владений тюрков.

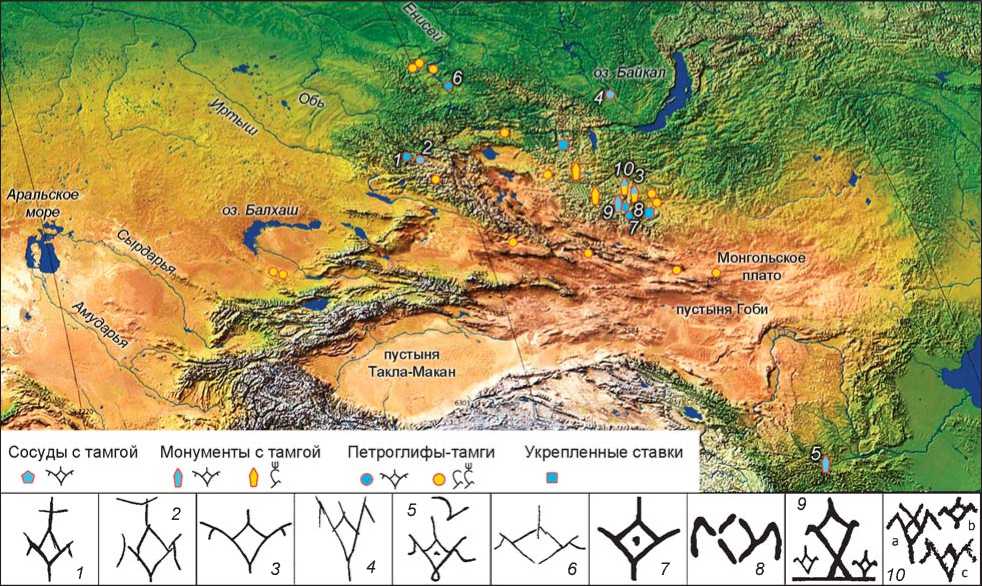

Редко встречающиеся знаки, ареал которых находится за пределами Алтая, можно рассматривать как результат проникновения в местную среду отдельных групп пришлого населения или их представителей. К ним относится знак на скале Сырнах-Гозы и на сосуде из памятника Курай I [Кубарев Г.В., 2012, с. 199, рис. 2], который идентифицируется по билингве Кары Чортегина (775–795) в Сиане как династийная тамга каганского рода уйгуров - яглакар [Alyilmaz, 2013, s. 52–53; LuoXin, 2013, s. 76–78]. Такие знаки встречаются очень редко; они примечательны ввиду высокого политического статуса эмблемы, которая зафиксирована лишь на четырех мемориалах в Монголии и Китае (Бугут, Могойн Шине усу, Шивэт улан, эпитафия Кары Чортегина), на двух серебряных сосудах из Ку-рай I и с о-ва Муруйский, а также как петроглиф в пунктах Сырнах-Гозы, Тепсей, Зурийн овоо, Хурийн узур (рис. 3, 1, 6–8 ). Важнейшие из этих памятников связаны местом нахождения с «доменом» ( куруг ) правителей Уйгурского каганата на северных склонах Хангая [Кляшторный, 2012, c. 95], а наскальные изображения каганской эмблемы на Енисее (Тепсей) и в долине Чуи (Сырнах-Гозы) могут маркировать дальние рубежи территорий, оказавшихся в определенный момент под влиянием уйгуров.

Единичной находкой представлена в Монгольском Алтае тамга, ассоциируемая с племенным объединением уйгуров [Есин, 2017, табл. 2]. Знак-петроглиф в Цагаан-Салаа IV соответствует основной форме тамги, которая известна в не менее чем пяти услож-

Рис. 2. Местонахождения знаков.

Рис. 3. Местонахождения знаков.

1 – Сырнах-Гозы; 2 – Курай I; 3 – Могойн Шинэ усу; 4 – о-в Муруйский, сосуд 1; 5 – Сиань (Кары Чортегин); 6 – Тепсей (Е 116); 7 – Зурийн овоо; 8 – Хуругийн узур; 9 – Бугут; 10 – Шивэт улан. 2 , 4 , 5 , 10 – прорисовки знаков А.Е. Рогожинского.

ненных вариантах. Ареал основной тамги и ее вариаций включает по меньшей мере 16 ее местонахождений на скалах и мемориалах Монголии – от границ Гоби до северных отрогов Хангая (рис. 3). Вне этого ареала тамга зафиксирована по отдельным находкам в Центральной Туве [Беликова, 2014, c. 101, рис. 23], Семиречье, она имеется также на сосуде с о-ва Муруй-ский на Ангаре. Можно предположить, что удаленные пункты нахождения тамги маркируют направления экспансии уйгуров в период их возвышения (подчинение чиков Тувы в 750–753 гг., енисейских кыргызов в 758 г.) [Кызласов Л.Р., 1969, c. 57–58; Камалов, 2001, c. 89–90], а затем перемещения отдельных групп уйгурского населения на запад и юго-запад после разгрома их государства кыргызами [Малявкин, 1974, c. 7].

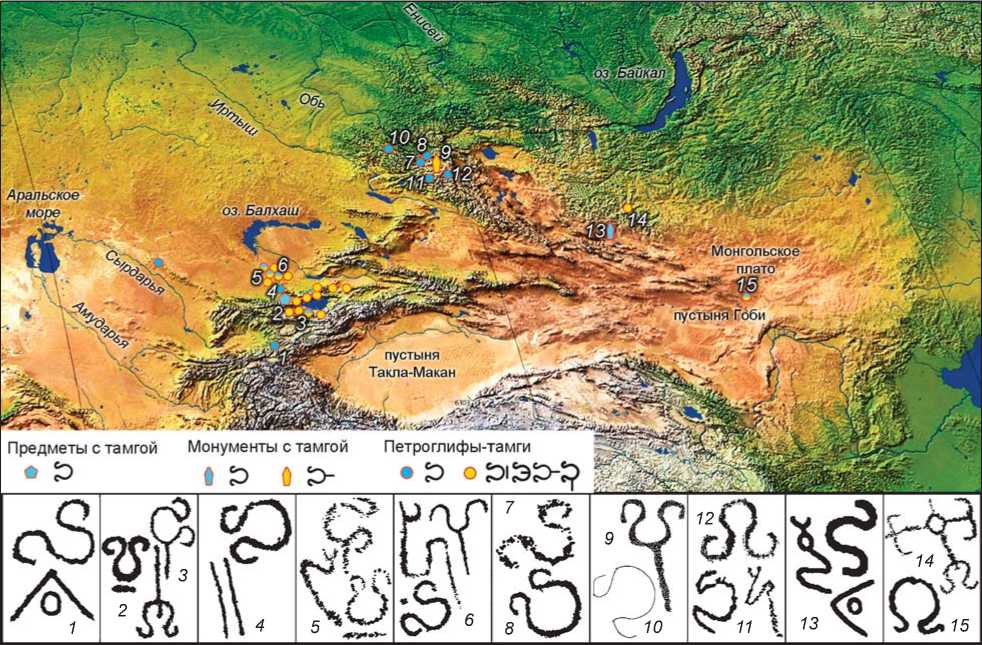

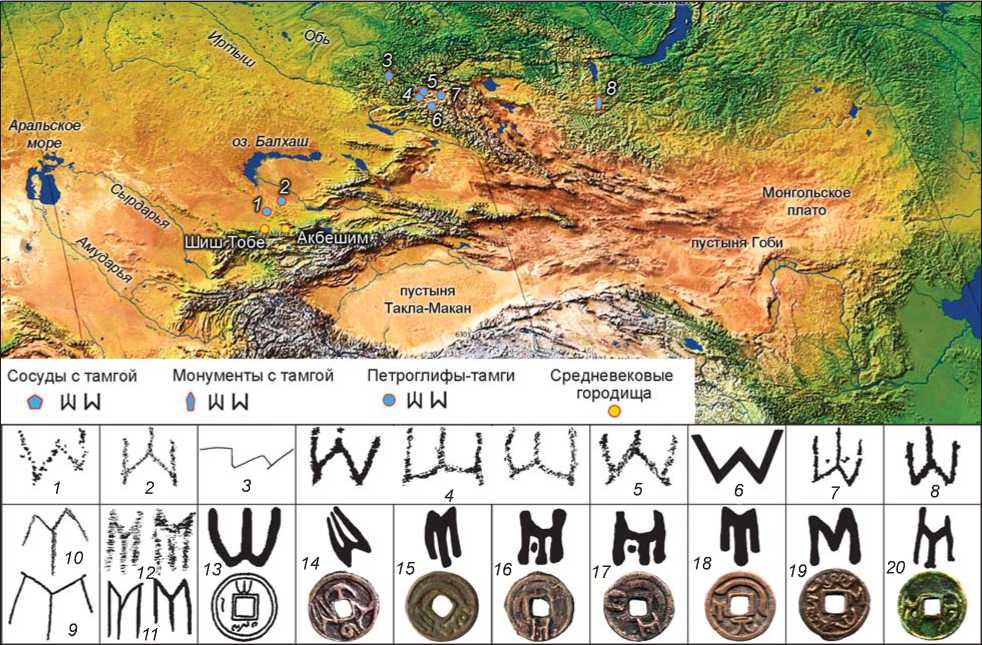

Выделяется группа знаков, которые имеют широкое распространение и нередко выступают в сочетании с тамгами других типов. К ним относятся три знака: № 1 – подобный греческой «омеге»; № 2 – в форме извивающейся змеи; № 3 – в виде угла с окружностью между лучами или короткими линиями на одном из них. Ареалы знаков в основном совпадают, хотя единого пространства не образуют, что можно объяснить неравномерной изученностью территорий. Общий ареал трех знаков образуют две удаленные области: а) Российский и Монгольский Алтай; б) Се- миречье с численным преобладанием местонахождений в Чу-Илийском междуречье. Единичные знаки и их серии обнаруживаются за пределами области совместной встречаемости, и в таком измерении территория их распространения дополнительно включает южные и центральные районы Монголии, Прииссык-кулье и Восточную Фергану.

Тамга № 1 представлена не менее чем пятью разновидностями, образованными с помощью добавления линий к неизменяемой форме знака (рис. 4). Наибольшая концентрация основной тамги и ее вариантов наблюдается в Прииссыккулье, Чу-Илийском междуречье и горах Кетмень, т.е. в пределах левобережья Или и правобережья Чу до Иссык-Куля. Западнее и южнее этой области тамга зафиксирована единично и производные знаки встречаются редко.

К северо-востоку от Семиречья, на предполагаемой исходной территории расселения обладателей тамги № 1, омегообразные знаки-петроглифы неоднократно фиксировались на Алтае (Чаган, Уле, Цагаан-Салаа и Койбастау) [Кубарев В.Д., Цэ-вээндорж, Якобсон, 2005, прил. I, рис. 379; Guneri, 2010, fig. 2, 1 ]. Производные ее формы [Кубарев В.Д., 1987, рис. 3, табл. LXVII] здесь встречаются редко. Тамга № 1 имеется в составе двух собраний знаков: на донце сосуда из кург. 3 могильника Туях-

Рис. 4. Местонахождения тамги № 1.

1 – Бололу; 2 – Кочкор; 3 – Аколен; 4 – Актерек; 5 – Аккайнар; 6 – Тамгалы; 7 – Чаган; 8 – Уле; 9 – Уландрык IV; 10 – Туяхта; 11 – Цагаан-Салаа; 12 – Койбастау; 13 – Бомбогор; 14 – Хуругийн узур; 15 – Байшинт.

та и на мемориальной стеле в Бомбогоре [Киселёв, 1951, с. 540–541, табл. LII, 7 ; Базылхан, 2011, рис. 3]. Несмотря на неполноту данных, на карте региона отчетливо вырисовываются две области концентрации местонахождений тамги № 1 (высокогорный Алтай и Чу-Илийское междуречье с Прииссыккульем) и зоны дисперсного распространения знака. Обращает на себя внимание отсутствие данной тамги на промежуточной территории, отделяющей две области концентрации, – в Тарбагатае и Жетысуйском Алатау. На территории Центрального Казахстана такой знак тоже не обнаружен, возможно, путь обладателей тамги № 1 от Алтая в западную часть Семиречья и Иссык-Кульскую котловину проходил с востока – через Илийскую долину или юго-востока – из Внутреннего Тянь-Шаня.

Тамга № 2 не имеет производных форм (рис. 5). Она представлена вариантами змеевидной фигуры, повернутой на 180°, и тремя вариантами изображения «головы» – изгибом, развилкой или окруж-но стью (овалом). Разные иконографические варианты встречаются в Монголии и Семиречье, иногда вместе на одном местонахождении, как в Тамгалы или на Бичигт улаан хад, обследованном Г.И. Боров- кой в 1925 г. [Монголия…, 2017, c. 67, фото II, 25188, 25189] (рис. 5, 3, 8, 12). Яркий пример – скальное панно в Уркоше III, на котором поверх древних петроглифов нанесены не менее пяти изображений тамги-змеи и несколько других знаков. Значение этого культового комплекса и, вероятно, важного военно-политического центра на Алтае позволяют оценить расположенные вблизи средневековые надписи, в которых упоминаются титулы тюркских и уйгурских правителей [Тугушева, Кляшторный, Кубарев Г.В., 2014]. Тамга № 2 в виде наскального рисунка не обнаружена в Туве и Минусинской котловине, поэтому серебряный сосуд с двумя подобными знаками из Уйбатско-го чаатаса следует рассматривать как дар или трофей. Дорогие со суды подобного типа более характерны для памятников тюркской культуры на Алтае и в Туве [Савинов, 1984, с. 124–125; Николаев, Кубарев Г.В., Кустов, 2008, с. 176–179].

Тамга-змея и омегообразный знак (их ареалы в целом совпадают) нередко соседствуют в известных собраниях тамг: дважды в Чу-Илийских горах, в Цага-ан-Салаа IV и на стеле в Бомбогоре в Монголии (ср. рис. 4 и 5). Тамги-змеи нет в Прииссыккулье, и лишь одно изображение найдено на востоке Семиречья.

Рис. 5. Местонахождения тамги № 2 и 3.

1 , 2 – Кулжабасы; 3 – Тамгалы; 4 – Ешкиольмес; 5 – Уркош III; 6 – Калбак-Таш I; 7 – Чаган; 8 – Уле; 9 – Укок; 10 – Барбургазы II; 11 – Улан-дрык I; 12 – Бичигт улаан хад; 13 – Дэл-ула; 14 – Мухар.

Единообразие данной тамги и особое место, которое она занимает среди других знаков тюркской эпохи, позволяют рассматривать тамгу № 2 как эмблему надплеменной (клановой, сословной) или общеплеменной идентичности. В этой связи уместно вспомнить об особенностях тамгопользования казахов в XVIII–XIX вв. Так, тамга племени сарыуйсын имела значение надплеменного символа у нескольких подразделений Старшего жуза ( дулат , албан , суан ), составлявших ядро этого объединения [Ро-гожинский, 2016, c. 226–229, рис. 1]. Не исключено, что тамга-змея имела сходное значение в неком этнополитическом образовании средневековых кочевников региона. С учетом своеобразия формы и особого статуса тамги № 2 на памятниках тамго-пользования, включая мемориалы правящей элиты восточных тюрков (Чойрен, Мухар), ее можно связать с клановой символикой ашидэ , которая реконструирована в трудах С.Г. Кляшторного и Ю.А. Зуева [Кляшторный, 1980, c. 92–95, рис. 2, 3 ; Зуев, 2002, c. 85–86], или же признать надплеменным символом крупной группировки кочевников, подобной телэ или токуз-огуз (об этих этнополитонимах см.: [Тишин, 2014]).

Инвариантной основой тамги № 3 является фигура V; на ней образовано много производных форм, в т.ч. угол с окружностью между лучами, которую можно рассматривать как главную тамгу большого племенного образования. В ряде случаев эта тамга занимает особое, «почетное», положение при сочетании с другими знаками того же типа или в собраниях разных тамг. Датированы тамги на находках с Алтая: на пряжке ремня из Барбургазы (катандин-ский этап) и на застежках для конских пут из Улан-дрык I [Кубарев Г.В., 2005, c. 97, 137–140, табл. 3, 12, 13 ; 33, 15 ; 83, 11, 12, 13, 17 ]. Ареал основной тамги № 3 с ее разновидностями включает две зоны концентрации – высокогорная область Алтая и Семиречье и область дисперсного распространения вдоль северной границы Гоби, что позволяет констатировать его полное совпадение с ареалом тамги № 2. Отметим, что в Тарбагатае и Прииссыккулье тамги № 1 и 3 не обнаружены, хотя их сочетание зафиксировано в Бололу на юго-востоке Ферганы, но одновременность знаков исследователями не утверждается [Табалдиев и др., 2000, c. 88, рис. 2].

Обилие производных форм обоих знаков (тамги № 1 и 3) при неполном совпадении ареалов пред- полагает, по-видимому, существование многочисленных родственных подразделений, которые входили в два крупных самостоятельных объединения и занимали в близкое время (одновременно или последовательно) некоторые общие территории – первоначально высокогорья Алтая, затем западную часть Семиречья. В Притяньшанье тамга № 3, когда можно предположить одновременное создание знаков в одном собрании, неоднократно сочетается с тамгой № 2, но ни разу – с тамгой № 1. В свою очередь, омегообразная тамга тоже часто изображена вместе с тамгой-змеей и никогда – с тамгой № 3; исключением является местонахождение в Фергане.

Сочетание трех знаков (№ 1–3) известно только на памятниках Монголии: в петроглифах Цагаан-Са-лаа IV в Монгольском Алтае [Кубарев В.Д., Цэвээн-дорж, Якобсон, 2005, c. 235, рис. 379] и на стеле Бомбогор в Центральной Монголии. В этом собрании тамги № 1–3 изображены в нижней части стелы и образуют ряд, отделяющий верхнюю группу однотипных знаков (окружность, соединенная линией с двумя отходящими дугами), не известных за пределами Монголии, от 14 тамг иных форм, из которых 12 входят в число наиболее распространенных в Притяньшанье.

По мнению Х. Ширин, эпитафия на стеле Бомбо-гор, в которой упоминаются басмылы и карлуки, посвящена «принцессе» (супруге или снохе карлукского ябгу), которая носила титул il bilge и, вероятно, происходила из династийного рода тюрков Ашина либо из правящего рода уйгуров – яглакар [Sirin, 2016, p. 371–372]. Однако на памятнике отсутствуют знаки, соотносимые с династией Яглакар, и тамга в виде стилизованной фигурки козлика, традиционно изображавшейся на каганских мемориалах восточных тюрков. Не известно также, обладали ли родственницы правителей басмылов высоким титулом il bilge ; вопрос о принадлежности к династии Ашина вождя басмылов, возглавлявшего антитюркскую коалицию в 742–744 гг., на основе письменных данных безоговорочно не решается [Малявкин, 1989, c. 171; Камалов, 2001, c. 72–73]. Содержание рунического текста на стеле позволяет соотнести тамги № 1–3 и еще некоторые знаки в нижней части стелы с карлукским объединением или конфедерацией племен, в которую в определенный момент входили карлуки. Можно предположить, что однотипные тамги, изображенные в верхней части стелы, относятся, вероятно, к «сорокоплеменным басмылам». Не менее четырех таких знаков отмечено в Гурван мандал (вблизи мемориала Бомбогор); еще два знака имеется в Дэл ула: поверх тамги выбита китайская надпись, датированная 665 г. [Mert, 2010, fig. 9, 10; Sukhbaatar, 2015, p. 97].

В целом известные на Алтае и в Монголии тамги в форме змеи, омегообразного знака и V-образной фигуры датируются временем от второй половины VI до середины VIII в. Но зафиксированные в Семиречье и Прииссыккулье знаки № 1 и 3, которые, по нашему мнению, связаны с карлукским объединением, вряд ли можно датировать периодом ранее второй половины VIII в. В пользу такого определения свидетельствует сочетание этих знаков с руническими надписями (дважды в Кулжабасы и многократно в Кочкорской долине), появление которых на данной территории в IX–X вв. тоже связывается с карлуками или иными группами населения Саяно-Алтая [Кызласов И.Л., 2005, c. 61–62]. Кроме того, в ущелье Актерек, которое входит в группу транзитных горных долин Жеты-жол («Семь дорог»), соединяющих кочевыми маршрутами западную часть Семиречья с верховьями Чу и Прииссыккульем, зафиксировано сочетание тамги № 1 со знаком типа «кос алеп» (две параллельные наклонные линии), который известен как тамга кыпчаков (см. рис. 4, 4). Подобные тамги встречены также в Кулжабасы и других пунктах Чу-Илийского водораздела, но таковых нет в Прииссыккульской котловине. Одновременное пребывание карлуков и кыпчаков на землях Западного Семиречья и предгорий Кыргызского Алатау могло иметь место во второй половине IX – X в. [Гуркин, 2001, c. 31–33; Ермоленко, Курман-кулов, 2013, c. 159]. Наконец, концентрация рассматриваемых знаков, как правило, около горных стоянок может отражать усиление «земельной тесноты» и обострение межплеменной борьбы кочевников Чу-Илийского междуречья в период массового переселения карлуков на земли «народа десяти стрел» и последующего расцвета городской культуры в предгорьях Северного Тянь-Шаня. Очевидно, тамги № 1–3 в Семиречье следует датировать не ранее чем второй половиной VIII в., а скорее IX–X вв. и позднее.

Тамга правящего клана карлуков

К историческому этапу смены господствующих групп кочевников в Семиречье во второй половине VIII в. относится знак, напоминающий перевернутую руническую графему hl (lt), который присутствует в тамговом собрании в долине Ащысу близ Тамгалы (рис. 6, 2 ). На вертикальной скале высечены семь знаков. Они не одновременны: самыми ранними можно считать четыре тамги, одна из которых определяется как тамга тюргешей. На соседней грани скалы обособленно и, видимо, позже выбиты один над другим два знака: в виде прямого креста, а выше – в форме рунической графемы. Тамгу, подобную последней, можно видеть в собрании знаков тюркского времени в урочище Жай-сан на юго-западе Чу-Илийского района [Досымбаева, 2013, фото на с. 238]. Она напоминает перевернутый орхонский рунический знак м (lt) или (nč) (рис. 6, 1 ).

Рис. 6. Местонахождения знаков ( 1 – 8 ), знаки рунической письменности ( 9 , 10 ) и тамги на монетах ( 11 – 20 ).

1 – Жайсан; 2 – Ащысу; 3 – Туяхта; 4 – Чаган; 5 – Талтура; 6 – Юстыд; 7 – Цагаан-Салаа; 8 – Шивэт улан; 9 – Калбак-Таш I (XXX); 10 – Кулжабасы I; 11 – Ачикташ; 12 – Кулжабасы II; 13 – Минусинский музей, монета (по: [Кызласов И.Л., 1984]); 14 – 20 – Семиречье, монеты (по: [Бабаяров, Кубатин, 2016]).

В обоих случаях знаки обнаруживают сходство с буквами рунического письма (рис. 6, 11, 12 ), но их нельзя спутать с встречающимися в Семиречье и на Алтае краткими надписями в виде одиночного знака (r) (рис. 6, 9, 10 ).

Идентифицировать оба геральдических знака можно на основе нумизматических материалов из Семиречья. Еще в 1989 г. нумизматом В.Н. Настичем по материалам городища Красная Речка был выделен монетный тип с согдийской легендой «Aрслан куль-иркин» и двумя тамгами, «первая из которых в виде лукообразной дуги с отростком внутрь», вторая – по форме идентичная тамге из Ащысу (рис. 6, 20). В.Н. Настич связал эту эмиссию и монеты еще одного типа с «династией (?) Арсланидов – своеобразных “посредников” между тюргешскими правителями и сменившими их в Семиречье в Х в. Караханида-ми» [1989, c. 117]. К настоящему времени на городищах Чуйской и Таласской долин собраны монеты нескольких типов (рис. 6, 14–19), на которых тамга в виде рунического знака hl (нумизматы сопоставляют его с графемой r) присутствует как дополнительная к династийной эмблеме тюргешей. О датировке и атрибуции этих монетных выпусков ведется дискуссия [Камышев, 2002, c. 63–64; Кошевар, 2010, c. 20–22, рис. 4, 5; Бабаяров, Кубатин, 2016, с. 89–93, 97]. Большой интерес представляют обнаруженные в 2006 г. на Акбешиме (Суяб) монеты с легендой «фан господина тюргешского кагана» на лицевой стороне и династийной эмблемой на реверсе, перекрытой дополнительной тамгой (рис. 6, 16, 17), которую А.М. Камышев именует «родовым знаком карлуков» [2008, c. 18–19, фото 6]. Знак тождественен тамге из Ащысу, но имеет дополнительную точку между левой и центральной линиями. Наконец, по нумизматическим находкам с городища Шиш-тобе (Нузкет) в Чуйской долине недавно выделены монеты собственно карлукского чекана на основании прочтения П.Б. Лурье легенды «монета господина кагана карлу-ков» [Лурье, 2010, c. 280–282, рис. 1, 1, 2].

На монетах данного типа изображена тамга в форме «лукообразной дуги», как на монетах Арслани-дов, и дополнительная – в виде рунического знака (рис. 6, 19), аналогичного петроглифу в Жайсане. Выпуск этих редких монет, по мнению П.Б. Лурье, был недолгим и «может соотноситься с любым време- нем между 766 г. и серединой Х в.», однако «согдийская транскрипция этнонима Кар(ā)лук на монете более ранняя, чем та, которая присутствует на Ка-рабалгасунской надписи» [Там же, c. 282]; предпочтительная дата эмиссии: вторая половина VIII – середина IX в. [Бабаяров, Кубатин, 2016, c. 92–93]. Отметим, что петроглифы-знаки, рассматриваемые нами в качестве династийных эмблем правящего клана карлуков, в Семиречье очень редки по сравнению с другими тамгами, которые атрибутируются как родоплеменные знаки подразделений карлукской конфедерации.

За пределами Семиречья тамги-петроглифы в виде рунических графем hl или м зафиксированы на Цагаан Салаа I в Монголии (рис. 6, 7 ), а также у истоков р. Чуи в смежных долинах Талдура* [Кубарев Г.В., 2017, c. 344, рис. 1] и Чаган на Российском Алтае (см. рис. 6, 4, 5 ). Последнее местонахождение особенно важно, поскольку обнаруженные Д.В. Черемисиным подобные знаки здесь находились в комплексе с другими объектами: две тамги изображены вместе с выразительными гравировками тюркского времени (всадники-катафрактарии и др.), еще один знак нанесен на скалу рядом с тамгой-змеей и другими петроглифами, расположенными в районе сосредоточения средневековых стоянок, курганных могильников, ритуальных оград со стелами и рядами балбалов.

Примечательны два изображения на серебряных сосудах, обнаруженных на Алтае: в кург. 3 могильника Туяхта и ритуальной ограде со стелой на могильнике Юстыд XII (см. рис. 6, 3, 6 ). Центральную часть донца сосуда из Юстыда XII занимает тамгообразная фигурка козла; другая тамга «нанесена на поддоне в виде буквы (W) орхоно-енисейского алфавита» [Кубарев В.Д., 1984, c. 73, рис. 12, 1 ], причем широким основанием вниз, она напоминает графему м с разведенными опорными линиями. Знак мог восприниматься иначе только в перевернутом положении сосуда. В таком виде тамга обнаруживает наибольшее сходство с петроглифами Талдуры, Чагана, Жайсана, а также со знаком на монетах «господина кагана карлуков». В целом, если положение геральдического знака имело существенное значение, то для определения его канонического начертания важны тамги, нанесенные на вертикальные поверхности недвижимых объектов с ограниченным фронтальным доступом, т.е. скалы и монументы.

Подробное описание знаков на сосуде из Туяхты принадлежит И.Л. Кызласову [2000а, c. 83–85, 88–90, рис. 1]. Известна также прорисовка граффити, вы- полненная С.В. Киселёвым в 1935 г. [Васильев, 2013, c. 33–34]. В настоящее время, когда ознакомиться с материалами памятника позволяют качественные фотоснимки , можно дополнить выводы наших предшественников.

Отметим композиционную и смысловую связь гравировок, размещенных на плоском донце и окаймляющем его наклонном бортике поддона из Туяхты. Руническая надпись занимает примерно треть бортика; крупная тамга, захватывая основное пространство донца, развернута к ней основанием. Эту серию граффити можно рассматривать как одновременную. Такая же тамга имеется в Бичигт улан хад, возможно, также в собрании знаков на Калбак-Таш I и на донце сосуда из Копёнского чаатаса [Евтюхова, Киселёв, 1940, табл. III, б ]. Поверх первого знака позже вырезана столь же крупная омегообразная тамга, а на узком бортике – еще два знака меньших размеров: одна из разновидностей битреугольной тамги и тамга № 3 в одном из вариантов. Четвертый знак частично закрывает пятно краски с музейным шифром; под ним, судя по прорисовке С.В. Кисёлева, могут находиться еще два знака. Наконец, между омегообразной тамгой и знаками на поддоне вписан пятый символ, который по форме напоминает знак на сосуде из Юстыда XII. В целом позднюю группу граффити на сосуде можно рассматривать как отдельное собрание удостоверительных знаков представителей разных кланов (?), вероятно, участвовавших в важной коллективной акции (заключение союза, тризна и т.п.). Все различимые знаки данной серии относятся к наиболее распространенным в восточной части Центральной Азии, но численно преобладающим на Алтае и в Семиречье. Подчеркнем, что доминирующее положение в этом собрании занимают тамги, размещенные в центре изобразительного поля, – омегообразная тамга и знак некоего привилегированного клана, идентифицированный по нумизматическим материалам из Семиречья как эмблема правителей карлуков второй половины VIII – IX в.

Династийная карлукская тамга, как и тамга № 2 или эмблема клана яглакар, редко встречается и характеризуется устойчивостью формы. На Алтае такая тамга зафиксирована также в Цагаан Салаа I; знак подобен тамгам на монетах Арсланидов, но усложнен двумя точками, а не одной, как дополнительная тамга на монетах с городища Акбешима. Следует упомянуть и хранящуюся в Минусинском краеведческом музее малоизвестную монету с процарапанными на оборотной стороне тремя знаками и тамгообразной фигурой [Кызласов И.Л., 1984, c. 94, 96, рис. 3], сходную с алтайскими петроглифами из Чагана и Талтуры. Наконец, изображение тамги карлуков присутствует на стеле комплекса Шивэт улан на Хангае – в значительном удалении от алтайского субареала знака (см. рис. 6, 8 ).

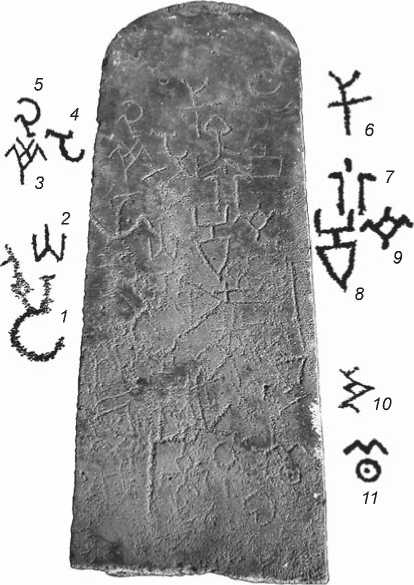

Активное изучение мемориального комплекса Ши-вэт улан, включая стелу с тамгами, недавно возобновилось, но дата и принадлежность памятника окончательно не установлены [Kidirali, Babayar, 2015]. Не вдаваясь в подробности дискуссии о происхождении уникального собрания знаков, ограничимся описанием, на наш взгляд, очевидного контекста*, связанного с изображением карлукской тамги.

В современном виде стела с тамгами как малая архитектурная форма мемориального комплекса не является цельным, законченным сооружением; вероятно, в какой-то момент она подвергалась реконструкции по принципу палимпсеста: 1) абразивная обработка поверхности монолита выполнена избирательно (под тамгами проявляются остатки петроглифов, отдельные знаки намеренно удалены, но не стерты полностью); 2) верхняя часть стелы, самая важная в смысловом значении, будучи тщательно отшлифованной для вторичного (?) нанесения изображений или текста, осталась ничем не занятой. Собрание знаков состоит по меньшей мере из двух групп разновременных символических изображений: тамги различны по величине и технике исполнения; есть наложения поздних знаков на ранние и следы грубого подновления последних; композиционная согласованность группы ранних знаков нарушена добавлением более крупных поздних фигур. Наконец, знаки ранней и поздней групп относятся к разным ареалам преимущественного распространения и, надо полагать, разным объединениям средневековых кочевников Монголии и юга Сибири.

Среди ранних гравюр выделяются два знака основной тамги уйгуров и три знака клана яглакар (два в канонической форме, как на стеле в Могойн Шине усу, и один – с дополнительным элементом); четыре из пяти этих знаков занимают верхний уровень регистра (рис. 7, 3–5, 8, 10 ). Ближе к средней части обелиска размещена тамга династийного клана карлуков (рис. 7, 2 ), похожая на знаки в Цагаан Салаа, Ащысу и на монетах Арсланидов. В числе поздних знаков под карлукской тамгой – крупное изображение в виде серпа с рукоятью и дополнительной фигуры наподобие замкового ключа (рис. 7, 1 ). Знак этот широко представлен в петроглифах Монголии и, что особенно важно, имеется на мемориалах правящей элиты Уйгурского каганата начального (Могойн Шинэ усу) и финального (Суджи) периодов его истории. Ареал тамги не выходит за пределы Монголии; знак, весьма вероятно, связан с одним из влиятельных подразделений тогуз-огузов, хотя точная атрибуция тамги остается проблематичной.

Рис. 7. Стела комплекса Шивэт улан с тамгами. Фото Н. Базылхана, прорисовка знаков А.Е. Рогожинского.

Центральную ось тамговой композиции составляют семь-восемь знаков, выделяющихся глубиной выбивки и крупным масштабом изображений. Почти все эти тамги (рис. 7, 6, 7, 9 ) широко представлены в петроглифах Тувы и Минусинской котловины, на мемориалах Элегеста (Е-10, 52, 53, 59 и др.) и Ээрбека (Е-147, 149), на скалах Малого Баянкола, Усть-Тубы и Турана [Repertoire…, 1995, pl. 50, 29а, 2 , 30, 2 , pl. 52, 36, 2 , 36, 3 и др.; Беликова, 2014, рис. 23]. Тамги этой группы в Монголии малочисленны [Mert, 2009, s. 11]. Основной ареал знаков, доминирующих на стеле, ограничен территорией в верхнем и среднем течении Енисея. Особенно показательна выбитая у основания стелы тамга в виде окружности с точкой в центре и соединенными дугами над ней (рис. 7, 11 ). Форма знака обнаруживает тожде ство с тамгой, найденной А.В. Адриановым на левом берегу Белого Июса; позже ареал такой тамги был установлен И.Л. Кызласо-вым – это северная область Хакасии [Кызласов И.Л., 2000б, c. 72–73, рис. 1, 5 ].

Идентификация некоторой части знаков на стеле позволяет выделить два этапа формирования собрания тамг: ранний, когда в примерно равном по статусу положении находились обладатели знаков названных отделений тогуз-огузов и карлуков, и поздний, когда доминирующее положение заняли тамги пришлых групп населения с территорий Тувы и Хакасии.

Дополнение стелы новыми знаками можно уверенно связать со временем крушения государства уйгуров, т.е. не ранее 840 г. Период существования Уйгурского каганата (744–840), с учетом положения тамги яглакар в общем ряду с эмблемой правящего клана карлуков, нельзя рассматривать как вероятное время создания ранней группы знаков. По-видимому, ранний этап формирования собрания относится к предшествующему периоду, когда лидеры тогуз-огузов и карлуков признавали политическое превосходство восточных тюрков; династийный знак последних мог занимать верхнюю область стелы до ее «реставрации». На особо высокий политический статус неизвестного меморианта косвенно указывает присутствие на памятнике эмблем правящих кланов, стоявших во главе двух крупных объединений кочевников Центральной Азии того периода.

Выводы

Возросший объем материалов – знаков идентичности средневековых номадов Центральной Азии – и их специализированное изучение делают возможным использование данного ресурса в историческом исследовании наряду с другими традиционно привлекаемыми источниками. Сравнительный анализ таких знаков Алтая и Семиречья показал тесную связь населения двух историко-культурных областей региона, позволил установить ареалы наиболее распространенных знаков и векторы перемещений их обладателей. Выявлены группы однотипных знаков (тамги № 1 и 3), которые выделяются многообразием форм и фиксируют присутствие на обеих территориях в близкое время родственных подразделений. Предполагается, что тамга № 2 имела статус знака надплеменной идентичности. Ее единообразная форма сохраняется в разных контекстах. Выделена группа знаков, служивших маркерами этнополитической идентичности правящих кланов уйгуров и карлуков в период формирования государственности тех и других в VIII–IX вв.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (ИРН проекта БР 05236565).

Список литературы Тамги кочевников тюркской эпохи на Алтае и в Семиречье (опыт сопоставления и идентификации)

- Бабаяров Г.Б., Кубатин А.В. Новые чтения легенд на монетах доисламских правителей Семиречья // Согдийский сборник. – 2016. – Вып. 3. – С. 85–100.

- Базылхан Н. Древнетюркские каганско-княжеские поминальные комплексы Центральной Азии // Форум «Идель –Алтай». – Казань: Фолиант; Ин-т истории АН РТ, 2011. – Вып. 13. – С. 187–194.

- Беликова О.Б. Последняя экспедиция А.В. Адрианова: Тува, 1915–1916 гг. Археологические исследования (источниковедческий аспект). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2014. – 570 с.

- Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири. Древнетюркская эпиграфика Алтая. – Астана: ProsperPrint, 2013. – Ч. l. – 268 с.

- Гуркин С.В. Кыпчаки и кимаки в IX – первой трети XI в. // Донская археология. – 2001. – № 3/4. – С. 24–37.

- Досымбаева А. История тюркских народов. Традиционное мировоззрение тюрков. – Алматы: ServiсePress, 2013. – 250 с.

- Евтюхова Л.А., Киселёв С.В. Чаа-тас у села Копёны // Тр. ГИМ. – 1940. – Вып. XI. – С. 21–54.

- Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К. Проблема иконографических истоков половецкой скульптуры и особенное кыпчакское изваяние из урочища Кызлы // Изв. НАН РК. Сер. обществ. наук. – 2013. – № 3 (289). – С. 155–164.

- Есин Ю.Н. К проблеме идентификации тамг кыргызов и чиков по «Тан хуйао» // Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2017. – № 1 (17). – С. 57–75.

- Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 338 с.

- Камалов А.К. Древние yйгypы. VIII–IX вв. – Алматы: Наш Мир, 2001. – 216 с.

- Камышев А.М. Раннесредневековый монетный комплекс Семиречья. – Бишкек: Раритет Инфо, 2002. – 149 с.

- Камышев А.М. Новые находки раннесредневековых монет в Чуйской долине // Нумизматика. – 2008. – № 16. – С. 18–20.

- Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 644 с.

- Кляшторный С.Г. Древнетюркская надпись на каменном изваянии из Чойрэна // Страны и народы Востока. – 1980. – Вып. 22. – С. 90–102.

- Кляшторный С.Г. Касар-куруг: западная ставка уйгурских каганов и проблема идентификации Пор-Бажына // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – № 2 (50). – С. 94–98.

- Кошевар В. Находки монет на территории Кыргызстана: от древности до средневековья // Вестн. Междунар. ин-та центрально-азиат. исслед. – 2010. – Вып. 12. – С. 11–32.

- Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. – Новосибирск: Наука, 1984. – 232 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. – Новосибирск: Наука, 1987. – 302 с.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 420 с.

- Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 640 с.

- Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 400 с.

- Кубарев Г.В. Петроглифы Сырнах-Гозы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. ХVIII. – C. 195–200.

- Кубарев Г.В. «Оленный камень» из долины реки Талдура (Юго-Восточный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. ХXIII. – C. 341–344.

- Кызласов И.Л. Монеты с тюркоязычными енисейскими надписями (к вопросу о денежном обращении в древне-хакасском государстве) // Нумизматика и эпиграфика. – М.: Наука, 1984. – Т. XIV. – C. 84–99.

- Кызласов И.Л. Памятники рунической письменности в собрании Горно-Алтайского республиканского краеведческого музея // Древности Алтая. – 2000а. – № 5. – С. 82–112.

- Кызласов И.Л. Фыркальская руническая надпись и ее тамга // Ежегодник Института Саяно-Алтайской тюркологии Хакасского госуниверситета. – 2000б. – Вып. IV. – С. 69–75.

- Кызласов И.Л. Прочтение наскальных рунических надписей Кыргызстана // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. – Бишкек: Илим, 2005. – Вып. 1. – С. 61–63.

- Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1969. – 212 с.

- Лурье П.Б. Карлуки и яглакары в согдийской нумизматике Семиречья // Древние культуры Евразии: к 100-летию со дня рожд. А.Н. Бернштама. – СПб.: Инфо-ол, 2010. – С. 279–284.

- Малявкин А.Г. Материалы по истории уйгуров в IX–XII вв. – Новосибирск: Наука, 1974. – 210 с.

- Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии: тексты и исследования. – Новосибирск: Наука, 1989. – 432 с.

- Монголия и монголы / сост. М.В. Медведева, С. Чулуун. – Улаанбаатар; СПб.: Адмон принтинг, 2017. – 272 с.

- Настич В.Н. Монетные находки с городища Красная Речка (1978–1983 гг.) // Красная Речка и Бурана. – Фрунзе: Илим, 1989. – С. 96–120.

- Николаев B.C., Кубарев Г.В., Кустов М.С. Серебряные сосуды с острова Муруйский // Изв. Лаборатории древних технологий. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. тех. ун-та, 2008. – С. 175–183.

- Рогожинский А.Е. Средневековые тамги-петроглифы Казахстана (опыт типологии и идентификации) // Архаическое и традиционное искусство: проблемы научной и художественной интерпретации. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – С. 81–86.

- Рогожинский А.Е. Казахские тамги: новые исследования и открытия // Казахи Евразии: история и культура. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та; Павлодар: Изд-во Павлодар. гос. пед. ин-та. – 2016. – С. 223–235.

- Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1984. – 174 с.

- Табалдиев К., Бозер Р., Москалев М., Солтобаев О. Археологические исследования в Алайской долине // Ош и Фергана: археология, Новое время, культурогенез, этногенез. – Бишкек: Мурас, 2000. – Вып. 4. – С. 87–93.

- Тишин В.В. К проблеме соотношения племенных названий уйгур и токузогуз и их отношения к «девяти фамилиям» китайских источников // Общество и государство в Китае. – М.: Ин-т востоковедения РАН, 2014. – Т. XLIV, ч. 1. – С. 131–140.

- Тугушева Л.Ю., Кляшторный С.Г., Кубарев Г.В. Надпись уйгурским письмом и рунические надписи из местности Уркош (Центральный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 4. – С. 77–82.

- Alyılmaz С. Karı ÇorTiginYazıtı // Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) / Inter. J. of Turkish Literature Culture Education. – 2013. – N 2/2. – S. 1–61.

- Guneri A.S. “Archaeological Sources of the Turkic Culture in Central Eurasia (OTAK)” Project: Works of Mongolian Altai, 2009–2010 // Древние культуры Евразии: К 100-летию со дня рожд. А.Н. Бернштама. – СПб.: Инфо-ол, 2010. – С. 264–270.

- Kidirali D., Babayar G. TÜRK BENGÜ TAŞI: Şivеet-Ulаan Damgalı Anıtı. – Аsтаnа: Gılım, 2015. – 78 s.

- Luo Xin. Karı Çor Tigin Yazıtının Çincesive Karı Çor Tigin’in Şeceresi // Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim. – 2013. – N 2/2. – S. 62–78.

- Mert O. Şahar Tepesi ve Bölgede Bulunan Kayaüstü Tasvir Damga, Yazıt ve Kurganlar // Ataturk Universitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. – 2009. – Sayi. 40. – S. 1–24.

- Mert O. Petroglyphs and tamgas in the vicinity of Gurvan Mandal // Traditional Marking Systems: A Preliminary Survey / eds. J. Evans Pim, S.A. Yatsenko, O.T. Perrin. – L.; Dover: Dunkling Books, 2010. – P. 405–414.

- Repertoire des petroglyphes ď Asie Central / N. Blednova, H.-P. Francfort, N. Legchilo, L. Martin, D. Sacchi, J. Sher, D. Smirnov, F. Soleilhavoup, P. Vidal. – P.: De Boccard, 1995. – Fasc. 2: Siberie du Sud 2: Tepsej – Ust’-Tuba (Russie, Kakhassie). – 154 p.

- Şirin H.S. Bombogor Inscription: Tombstone of a Turkic Qunčuy («Princess») // J. of the Royal Asiatic Soc. – 2016. – Vol. 26 (3). – P. 365–373.

- Sukhbaatar D. The Petroglyphs of Mongolia. – Ulaanbaatar: Сэлэнгэпресс, 2015. – 211 p.