Тау-символ в адыгской (черкесской) архаичной религии и его глобализм в контексте древнейших религиозных культур

Автор: Кагазежев Ж.В.

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Этнография евразии

Статья в выпуске: 2 т.29, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Генезис традиционной религии адыгов неразрывно связан с феноменом сакральности символизма и атрибутики. Главным атрибутом традиционной религии адыгов являлся Тау-символ. Он был сакральным объектом для поклонения единому Великому Богу (адыг. - Тхьэ / Тхьэшхуэ). Происхождение культа Тау-символа связывает традиционное религиозное мировоззрение адыгов с древними религиозными культурами.

Адыги, архаичная религия, тау-символ, тхьэ, гёбекли-тепе, сакральная атрибутика, земледелие, центр религиозной культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/149145726

IDR: 149145726 | УДК: 94(217.5+902/904) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.2.1

Текст научной статьи Тау-символ в адыгской (черкесской) архаичной религии и его глобализм в контексте древнейших религиозных культур

DOI:

Цитирование. Кагазежев Ж. В. Тау-символ в адыгской (черкесской) архаичной религии и его глобализм в контексте древнейших религиозных культур // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 2. – С. 6–26. – DOI:

Введение. Традиционная религия адыгов и ее атрибутика представляют собой недостаточно изученную проблему в историографии. Она часто показана однообразно, некоторые труды носят описательный характер. Настоящее исследование посвящено главному атрибуту архаичной религии адыгов – Тау-символу. Целью статьи является рассмотрение смысла и значения Тау-символа у адыгов и связи с древнейшими религиозными культурами мира.

В отечественной советской историографии сложилось однообразное направление изучения адыгского религиозного мировоззрения. В ней описывается «пантеон» высших сил и их «функциональные» особенности [23; 33]. Проводятся аналогии традиционных верований адыгов с древнегреческой и христианской мифологией. Значительный вклад в исследование адыго-абхазских и хаттских религиозных параллелей сделали В.Г. Ардзинба [4; 5], Ш.Д. Инал-ипа [14] и др. В их исследованиях доказывается этногенетическое родство адыго-абхазских мифологий с хаттскими и некоторая схожесть пантеона высших сил. В советской историографии впервые обратил внимание на Тау-символ как на самостоятельный рели- гиозный культ известный этнограф Л.И. Лавров [18]. Следует подчеркнуть, что вышеприведенные авторы мало уделяют внимания идеологии и сакральной атрибутике религиозного мировоззрения адыгов.

Особую ценность представляют для нас дневники европейских авторов, побывавших в Черкесии в XVII–XIX вв. [2]. В дневниках подробно описаны традиционные религиозные обряды и мировоззрение адыгов. Благодаря им мы имеем представление о традиционной религиозной системе адыгов и роли Тау-символа в проведении культовых мероприятий. Важное значение имеют современные исследования К. Шмидта [32], М.И. Зильбермана [12; 13] и других авторов по древней археологии и религиозной культуре Ближнего Востока. В них обнаруживается архаичность почитания культа Тау-символа, объяснение его смысла и значения. Широкий спектр источников выявляет масштабность распространения культа Тау-символа в религиозных обрядах, архитектуре храмов Древнего мира. Похожие наблюдения прослеживаются в планировке древней и средневековой архитектуры адыгских поселений. Генетические исследования подтверждают данные о родстве древ- него населения Кавказа, Ближнего Востока и Европы, истоки которого находились в районе Плодородного полумесяца. Совокупность имеющихся источников и их анализ позволяют сделать выводы относительно значения культа Тау-символа у адыгов и его генезиса в связи с древнейшими религиозными культурами.

Методы и материалы. Настоящее исследование носит комплексный характер. В процессе его проведения использованы методы сравнительного исторического анализа нарративных источников культа Тау-символа у адыгов и древних народов Евразии. Важное значение имеют материалы археологических исследований Гёбекли-Тепе и других древних строений. Рассмотрение и сравнение в них культа Тау-символа, его материальной и духовной атрибуции выполнено с помощью метода аналогии. Результаты сравнительного анализа генетических данных части населения неолитического Ближнего Востока, Европы и Кавказа выявляют их морфологическое сходство. Сравнение исторического контекста культа Тау-символа, сопоставление известных данных археологических, генетических и нарративных источников приводят к выводам и итогам по раскрытию настоящей темы исследования.

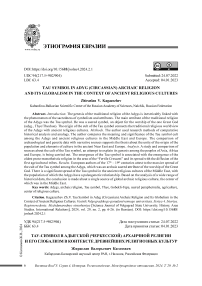

Анализ. 1. Тау-символ в адыгской архаичной религии. Наиболее популярным сакральным атрибутом архаичной религии адыгов являлся Тау-символ (адыг. – тхьэпщ, то есть символ Бога-Всевышнего. – Ж. К.), или Т-образный крест (рис. 1). Информация о сакральном использовании и почитании Тау-символа среди адыгов сохранилась у многих авторов, побывавших в Черкесии. В сведениях Жана Батиста Тавернье XVII в. описывается распространение и почитание культа Тау-символа в Черкесии: в них он называется крестом в форме молотка высотой в 5 футов. Раз в год отец семейства ставил Тау-символ в комнате рядом с дверью, около которой проводили разные обряды [2, с. 78]. Важным источником являются сообщения католического монаха Миная Медичи, зафиксированные в начале XIX века. Он отделяет религиозные обряды и атрибутику адыгов от христианских и называет Тау-символ – «тапши» (адыг. тхьэпщ. – Ж. К.). Минай Медичи передал нам и слова молитвы к Богу «при всех случаях», отражающие черты этнической психологии адыгов, духовная культура которых пренебрегала материальными ценностями: «Если ты не дашь нам нашего счастья, никакой человек не может дать нам наше счастье» [22, с. 170– 172]. В сведениях Миная Медичи впервые встречаем адыгское название Тау-символа – тапши (тхьэпщ). Таким образом, мы можем с уверенностью отметить, что адыги и соседние народы отличали древний символ Тау – тхьэпщ от христианского креста, которого называли – «жор». Сама сущность использования Тау-символа / тхьэпщ у адыгов и проведения сакральных мероприятий вокруг него в священных для адыгов рощах не имеет ничего общего с христианством. Следует также обратить внимание на полное отсутствие икон и изображений христианских святых, как и идолов, в традиционной религиозной системе адыгов. Имеющиеся частичные упоминания о произношении некоторых христианских святых во время проведения религиозных обрядов являются лишь более поздними вкраплениями, которые полностью растворились в основной, архаичной религии адыгов и существенно не повлияли на ее смысл. Показательно, что в XV в. Иоанн де Галонифонти-бус подчеркивал: черкесы «в некоторых обрядах и постах следуют грекам, пренебрегая всеми другими сторонами религии, ибо они имеют свои собственные культы и обряды» [15, с. 14].

В сведениях С. Хан Гирея слово «тххапш» соответствует понятию «приход» (здесь, скорее всего, имеется в виду место собрания), который он связывает с языческими (архаичными верованиями) рощами, пещерами и другими примечательными местами, где приносили жертвоприношения животных [31, с. 227]. Слово «тххапш» у С. Хан Гирея близко по звучанию к тапши / тхьэпщ у Миная Медичи. Оба они связаны с сакральным местом древней веры адыгов. Согласно Леонтию Люлье, «к каждой роще причисляют известное число домов или семейств, кои можно некоторым образом почитать прихожанами ее, тгахапх» [20, с. 129]. Сведения С. Хан-Гирея и Л. Лю-лье об адыгах дают нам основание сделать вывод о наличии у общности семейств, объединенных, скорее всего, родством происхож- дения – священной рощи, где стоял Тау-символ / тхьэпщ и собирались в связи с важными мероприятиями, требующими «божественного вмешательства». Особенно долго сакральные места с Тау-символом / тхьэпщ и их почитание сохранялись в Западной Черкесии, среди абадзехов, шапсугов, натухайцев и убы-хов. На архаичные верования адыгов не смогли глубоко воздействовать даже ислам и проповеди «мюридизма» наиба имама Шамиля-Мухаммед Амина в 50-е гг. XIX в. среди западных адыгов.

О поклонении адыгов с использованием Тау-символа в священных лесах по случаю торжественных праздников писали Жак Виктор Тэбу де Мариньи (1818–1824 гг.) [2, с. 302– 303] и Эдмунд Спенсер (1836 г.) [28, с. 109]. Леонтий Люлье относительно религиозных мировоззрений адыгов в 40-е гг. XIX в. подчеркивал: «Единственный символ предмета поклонения их есть деревянный крест особой формы, в виде буквы Т, прислоненный к дереву» [20, с. 122]. Данные европейских авторов подтверждают, что Тау-символ в адыгской религиозной традиции являлся главным сакральным культом, а его изображение служило атрибутом для поклонения единому Великому Богу. Л.И. Лавров, изучая религиозное мировоззрение адыгов, выделил культ Тау-символа и подчеркнул, что «трехконечные кресты» не имеют ничего общего с настоящими крестами и являются каким-то древним общекавказским фетишем [19, с. 200]. Признаки монотеизма традиционной адыгской религии отмечаются в известных нам сведениях о мировоззрении адыгов И. Дебу [10, с. 108], Ж.-В. Тэбу де Мариньи [2, с. 302–303]. Идеологию архаичной религии адыгов более подробно сформулировал Э. Спенсер. Главными постулатами традиционной веры адыгов он считает: «прочную веру в единого могущественного Бога и в бессмертие души», «не представляют Божество в какой-либо видимой форме, но определяют его как создателя всех вещей, чей дух рассеян во всем Космосе», «существование низших существ, или святых, которым Великий Дух, Тха, передал власть над такими земными вещами, которые он считает слишком незначительными» [28, с. 59]. Э. Спенсер в своем исследовании делает вывод, что вера адыгов является «разновидностью покло- нения строгого протестанта и столь же строгого мусульманина» [28, с. 59].

Реликты традиционной религии адыгов сохранялись и в XX веке. Этнограф Б. Ан среди причерноморских адыгов – шапсугов в 1930-е гг. зафиксировал старейшину-жреца, проводившего богослужение – «тха-пши-о» (тот, который Бога просит) [3, с. 17], то есть адыг. «тхьэпщыIуэ» либо « тхьэпашэ ». Богослужение устраивали под священным деревом «тхачох», то есть адыг. «тхьэщIагъ» (под покровительством Бога). Молитву читал старший в роде, стоя впереди всех. Все остальные вторили ему. Адыги просили Бога о благополучии в разных делах. В общем молении участвовали только мужчины: женщины не допускались к церемонии.

Вышеуказанные источники приводят к выводу о существовании религиозной системы адыгов, основанной на вере в единого Великого Бога – Тхьэ / Тхьэшхуэ – творца вселенной, и ряда подчиняющихся ему нижестоящих сверхъестественных сил. Тхьэ / Тхьэш-хуэ – в адыгском религиозном мировоззрении является Всевышним, демиургом, которого часто величают эпитетами: «создатель вселенной», «великий», «от кого исходят богатые дары», «кого все просят, но сам никого не просит» и др. [24, с. 1003–1004].

Тау-символ как атрибут единого Великого Бога – Тхьэ / Тхьэшхуэ был распространен по всей Черкесии и выполнял особую роль в традиционной религии адыгов вплоть до XX века.

-

2. Глобализм распространения Тау-символа. Масштабность сакрализации Тау-символа в Черкесии связывает его с религиозными представлениями Древнего мира. Культура почитания Тау-символа обнаруживается в архаичных религиозных представлениях многих стран и народов (известен также как лат. crux commissa , или египетский крест. – Ж. К .). Древние изображения Тау-символа мы наблюдаем на артефактах хат-тского города, известного под современным названием Аладжа-Хююк (IV–II тыс. до н. э). На рельефе у входа в город находится изображение проведения религиозных церемоний [6, с. 264] (рис. 2). Считается, что на нем изображена сцена поклонения богу грозы, представленному в виде культового символа – ста-

- туи быка на возвышенности. Подобное толкование дается изображению и на вазе «А» [6, с. 266] (рис. 3). Процессия идет слева направо и ведет жертвенных животных. В руках участники шествия держат атрибуты и поклоняются «сидящему божеству». Предполагая изображения божества в качестве животного, не обращается должного внимания объектам, расположенным в центре указанных сцен. В них достаточно отчетливо распознается Тау-символ. Вполне вероятно, что вышеуказанные сцены, носящие определенно религиозный характер, посвящены поклонению с использованием Тау-символа.

-

3. Сакральные танцы. Сведения, касающиеся культа Тау-символа, связаны с присутствием в них ритуального танца, который являлся важной частью древней культуры человечества. Изображения древних людей, исполняющих танцы, связанные с проведением сакральных действий, встречаются неподалеку от Гёбекли-Тепе. В ранненеолитическом поселении Невалы-Чори, расположенном на р. Евфрат у подножья гор Тавра, на стенах каменного резервуара высечены три антропоморфные фигуры в позе танца, стоящие в ряд с широко расставленными ногами и руками, согнутыми в локтях и поднятыми вверх (ок. 8000 г. до н. э.). В древней Анатолии хетты (хатты), молебствуя, образовывали круг, взявшись за руки, и кружились перед божеством в поклоне, вскиды-

- вая к небу руки и прихлопывая в ладоши. На востоке Иордании в раскопках Дхувейла обнаружены высеченные на скале фигуры четырех «людей», держащихся за руки. Сакральные танцы во время проведения религиозных обрядов были распространены и в старой Европе [13]. На глиняной модели из Ка-милари (близ Феста на острове Крит) изображены четверо мужчин в островерхих шапках, танцующие между культовыми рогами. Профессор археологии в Еврейском университете Иерусалима Дж. Гарфинкель подчеркивает, что танец изображался в Древнем мире как важное общественное занятие. Акцент всегда делался на ряд или хоровод одинаковых фигур, движущихся в одном направлении, что свидетельствует об установке «группа важнее индивида». «Таким образом, танец является занятием, посредством которого общество прививает своим членам коллективную дисциплину», – делает вывод Дж. Гарфинкель [8]. По мнению Дж. Купера, танец представляет собой космическую созидательную энергию, имитацию божественной «игры» творения, поддержание силы и активности [18, с. 324]. Круговые танцы закрывают святые места и могут имитировать движение солнца в небе. Танец вокруг какого-то объекта (священного) означает его защиту, заключение в магический круг. В монотеистических религиях круговые танцы имитируют танцы ангелов вокруг трона Бога. В апокрифических деяниях Святого Иоанна описывается круговой танец, в котором двенадцать апостолов окружают Иисуса, стоящего в центре [18, с. 325].

-

4. Сакральная архитектура. Использование культа Тау-символа в архитектуре храмов нашло широкое распространение в Древнем мире. T-образные мегалиты, получившие название – таула ( каталан. taula – «стол»), широко встречаются на о. Менорка, который является частью Балеарских островов (рис. 8, 9) [35, S. 55–69]. Таулы достигают в высоту до 5 метров и состоят из вертикального столба с горизонтальным камнем, расположенным сверху. Они являются частью талайотской культуры (конец II – I тыс. до н. э.) и созданы талайотами, имеющими предположительно сардинское происхождение. Наиболее известны следующие памятники талайот-ской культуры, где обнаружены «святилища» таула: Торре-Тренкада, Талати-де-Дальт, Тор-реллисса Ноу, Трепуко и Торральба д’эн Са-лорд [35, S. 55–69]. Святилища были обнесены стенами, напоминающими подкову, со слегка загнутым внутрь фасадом, в центре которого расположен таула – памятник из двух монолитов в форме буквы «Т». Археологические исследования показывают расположение таул в центре древних поселений [35, S. 55– 69]. Большинство таул обращены на юг. По разным версиям таулы – это жертвенники, на которых приносились подношения божествам, или же они своего рода сакральные статуи, символизирующие изображение быка [35, S. 55–69]. Для нас совершенно очевидна схожесть планировки построения Гёбекли-Тепе со святилищами таула, которая наблюдается в овальном построении стены вокруг стоящих в центре двух мегалитов – Тау-символов. В отличие от Гёбекли-Тепе, где вокруг двух больших Т-образных столбов стояли меньшие подобные изваяния, некоторые святилища таула имеют по периметру стены столбы без Т-образных наверший. Возможно, Т-образные навершия малых столбов вокруг двух основных в святилищах таула пострадали со временем или были сбиты. Духовное значение святилищ таула, скорее всего, идентично Гё-бекли-Тепе, а Тау-символы в них олицетворяли Великого Бога и подчиняющихся ему нижестоящих божеств. При этом нельзя не отметить огромный временной промежуток между существованием указанных мегалитов. Наиболее вероятно, существование культа Тау-символа непрерывно на протяжении мно-

- гих тысячелетий с некоторыми изменениями его почитания и основной идеологической устойчивостью.

-

5. Генетические связи. Важное значение в раскрытии поставленной проблемы имеют и данные генетических исследований. Они позволяют сделать вывод, по которому одомашненная пшеница происходит от дикого подвида, растущего на горе Карачадаг (Karacadağ) в 30 км от Гёбекли-Тепе [36]. Гёбекли-Тепе и близлежащие центры поклонения с использованием Тау-символа Верхней Месопотамии находились на северной географической вершине Плодородного полумесяца и, возможно, сыграли ключевую роль в возникновении и распространении земледелия. Следует также обратить внимание и на генетическую схожесть части населения Плодородного полумесяца с населением старой Европы и Кавказа. Генетические исследования показывают, что абсолютное большинство распространивших земледелие переселенцев из района Плодородного полумесяца относились к различным ветвям гап-логруппы G2a [36; 37; 40], как и адыго-абхазские народы.

Тау-символ был распространенным знаком в Древнем Египте, где обозначал плодородие и жизнь. Он встречается в руках напоминающих мумии фигур между передними лапами сфинксов на знаменитой аллее сфинксов; на камнях перед вратами храма Аменхотепа III в Фивах и храма Сераписа в Александрии. Древнеегипетские священники носили Тау-символ на священных торжествах. В иудейской традиции Тау-символ наносился израильтянами на дверные косяки в ночь первой еврейской Пасхи в Египте, чтобы защитить свои дома от ангела смерти [30, с. 337–341]. Здесь мы обнаруживаем аналогию с указанными выше сведениями Ж.-Б. Тавернье о Черкесии, по которым адыги ставили Тау-символ рядом с дверью – видимо, в качестве олицетворения божественной защиты от сил зла. Согласно Ветхому Завету, Моисей воздвиг медного змея в пустыне на Тау-кресте [30, с. 937–938]. Тау-символ наносился на лоб участников таинств Митры (божества солнца индоиранского происхождения). В индийских обрядах Тау-символ, носивший название «тилук», наносился на тело кандидата как знак отречения от мирских благ. В Западной и Северной Европе Тау-символ был широко распространен среди кельтов и викингов (рис. 4, 5). Он занимал большое место в религии друидов. Друиды, срубив с дерева часть ветвей, оставляли его в форме Тау и освящали церемониями. На правой стороне Тау-символа они вырезали слово «Hesuls», на левой – «Belen» или «Belenus», а в середине, на стволе – «Tharamis» [29]. Над ними, сверху Тау, вырезали имя Бога – «Thau» [41]. Роща, где находился Тау-символ с такими надписями, служила для друидов священным ме- стом, к которому они обращались во время проведения религиозных церемоний [41]. Иногда Тау олицетворял кельтского бога Ху Гадер-на, рогатого бога плодородия и плодовитости [29]. Праздник, посвященный ему, отмечался осенью. В Скандинавии использовался Тау-символ, который отождествлялся с молотом бога Тора [11]. В Древнем мире Тау наносился на тело оправданных судьями в ходе рассмотрения дела как знак невиновности. Военачальники удостаивали Тау-символом тех, кто невредимым возвращался с поля боя, как признак их пребывания под божественной защитой. Приведенные выше факты указывают на глобальность популяризации сакральной культуры Тау-символа, который может иметь единый источник распространения.

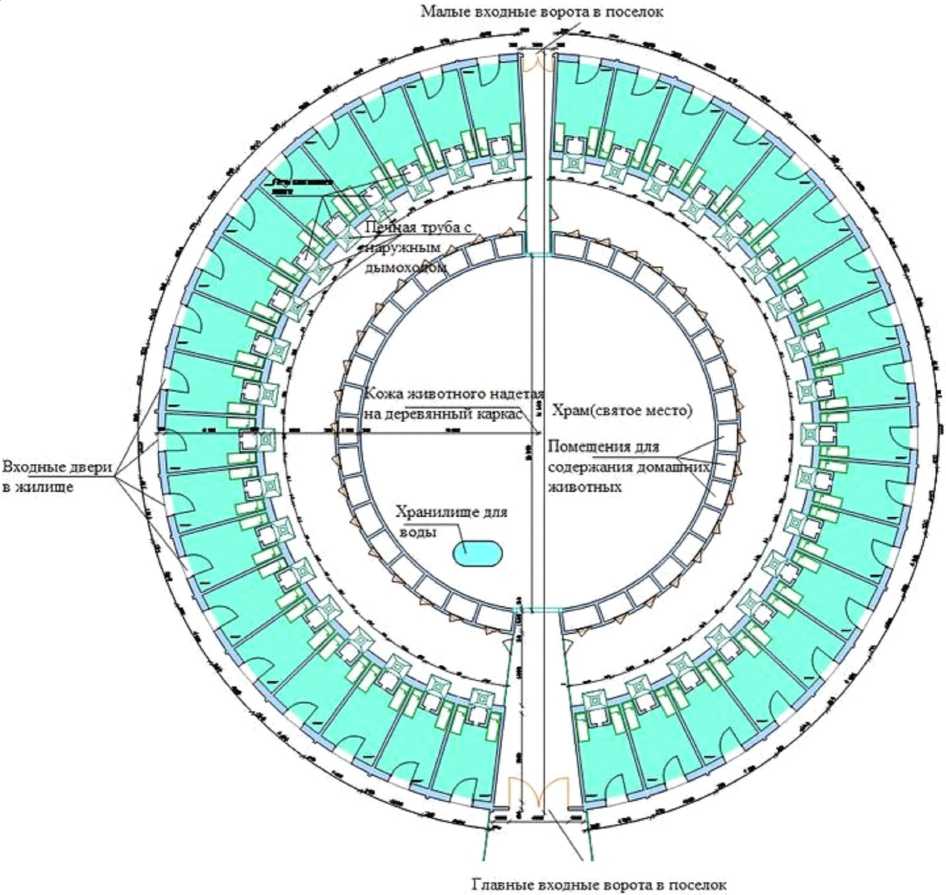

Древнейшие центры поклонения с использованием Тау-символа обнаружены на Ближнем Востоке. Останки подобных храмов находят в разных местах Верхней Месопотамии, в основном в верхних течениях р. Евфрата – Гёбекли-Тепе, Карахан-Тепе, Невалы-Чори, Сефер-Тепе, Курт-Тепеси, Чатал-Хю-юке и т. д. Одним из ранних и известных памятников является храмовый комплекс – Гё-бекли-Тепе (носящий название холма, под которым он обнаружен на территории современной юго-восточной Турции. – Ж. К.). Он представляет собой мегалитическое сооружение, заложенное в эпоху верхнего палеолита, и состоит примерно из 20 открытых овальных построек (святилищ), расположенных на самом высоком месте горного хребта (рис. 6). Датируемый X тыс. до н. э. храмовый комплекс был оставлен жителями около VIII тыс. до н. э. [32, с. 89, 249]. Гёбекли-Тепе мог быть культовым центром, объектом паломничества для древних людей. Примечательным является символика архитектуры храма, имеющая Т-образные колонны, ориентированные торцами наверший к геометрическим центрам святилищ (рис. 7). Внутри построек, в середине каждой половины овалов, установлено еще по одной Т-образной колонне, которые выше, чем подобные колонны стены [13]. Руководитель раскопок Гёбекли-Тепе К. Шмидт делает вывод, что здесь мы имеем дело с самыми ранними изображениями богов [9]. Указанную теорию поддерживает М.И. Зильберман: «Т-образные колонны (12 колонн), как бы образующие хоровод на небосводе (овале), вполне могут отображать небесных богов (созвездия Зодиака) в виде антропоморфных божеств, которые находятся в постоянном движении, но всегда возвращаются на круги своя» [13]. По его мнению, не исключено, что персонификация звезд (созвездий) и отождествление их с богами символизирует распад ипостасей «двуединого божества». Внутренние Т-образные колонны (означают единство женского и мужского начала, «мать-отец») ориентированы навершиями на юго-запад и покрыты вырезанными изображениями животных, рыб и насекомых, символов великой богини и шумерского бога неба Ану (по шумерской традиции носил титул «отец богов» и связан с богиней земли Ки) [13]. Две внутренние (более высокие) симметрично установленные Т-образные колонны отражают паритет между ипостасями единого Бога, поскольку земледелие еще в зачатии. Как замечает М.И. Зильберман, при взгляде на округлую стену святилища представляется, что колонны как бы вечно движутся друг за другом по кругу в одном направлении [13]. Здесь его можно сравнить с кольцевым строением, состоящим из мегалитов в Стоунхендже, которое валлийцы и ирландцы называют «танцем великанов». Возможно, видимость движения по кругу («божеств» с Т-образными головами), запечатленного в святилище Гёбекли-Тепе, является аналогом ритуального кругового танца в честь Великого Бога.

Классический пример древнейших ритуальных танцев, посвященных Великому Богу, сохранялся среди адыгов и в начале XX века. В конце сентября каждого года адыги проводили всенародное религиозное мероприятие – Тхьэшхуэгухьэж (адыг. – воссоединение с Великим Богом) [21, с. 309; 25]. Оно было связано с окончанием сбора урожая. Тогда и танцевали ритуальный парный танец – Тхьэш-хуэудж, исполняемый в честь Великого Бога. Танцоры постоянно двигались вправо, образовывая круг. Участники мероприятия направлялись к Тау-символу, стоявшему на возвышенном месте, где и проводили праздничные обряды [21, с. 309; 25].

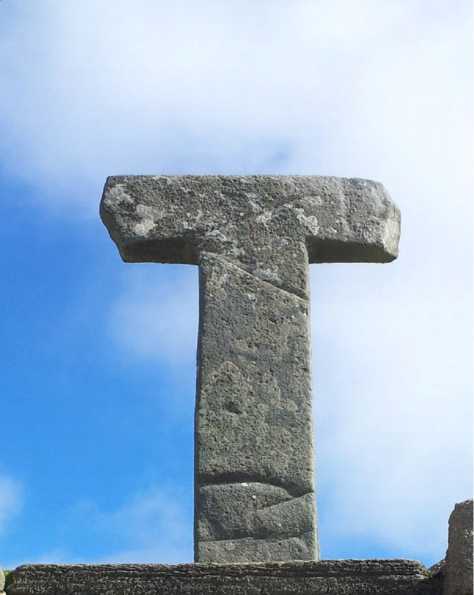

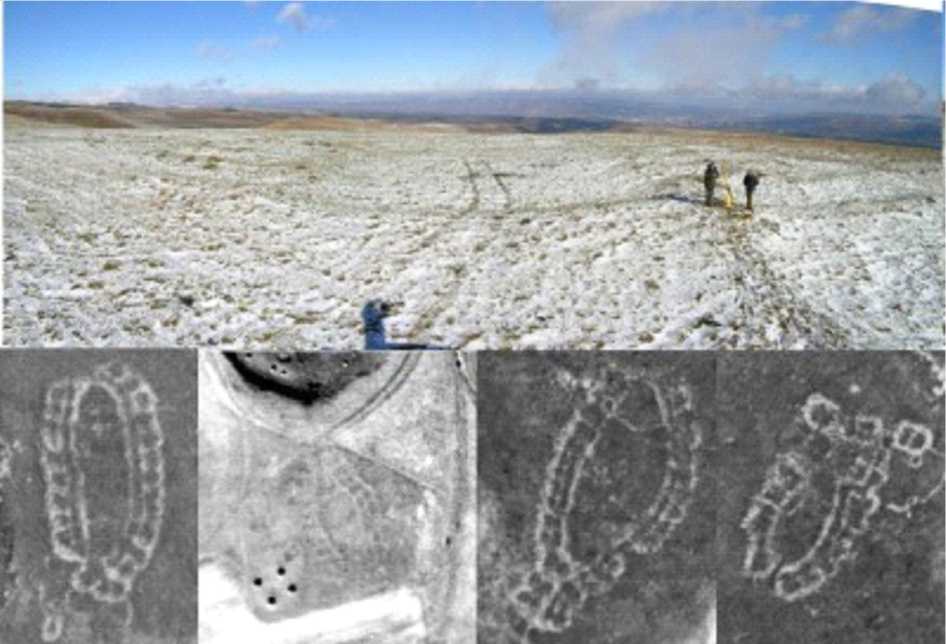

Черты Тау-символа демонстрируют сохранившиеся руины храма в Классерниссе на острове Льюис в Шотландии [27], где двенадцать камней расположены в форме окружности. В центре было изображение божества, а с северной стороны – коридор из девятнадцати камней с еще одним камнем у входа. В форме Тау построен план подземного грота друидов в Нью Грэндже, в Ирландии [27]. Т-образные планировки прослеживаются в подземных храмах культа Митры. Пагоды Варанаси (Бенарес) и Матхуры в Индии спроектированы в форме Тау. Широкое использование в погребальном обряде меотов на Кавказе имели катакомбы Т-образной планировки [1]. Большой интерес вызывает архитектура черкесских укрепленных поселений, известных в источниках под названием «кабаки». В XVII в. Ж.-Б. Тавернье описал кабаки как селения в форме круга: «Эти селения, в особенности в Черкесии, построены все по одному образцу, с расположением домов вокруг одной площади посередине» [2, с. 76; 26] (рис. 10, 11). В центре поселения имелась площадь в виде круга, где проводили обряды и приносили жертвы Богу – Тха. На большой круглой площади водружен высокий шест со шкурой козла. «Эту шкуру они растягивают на двух палках, – поясняет Ж.-Б. Тавернье, – протягиваемых от ноги до ноги, и вешают ее на шест, вбитый в землю, верхний конец которого входит в голову животного» [2, с. 78]. В архаичной религии адыгов козел являлся популярным объектом жертвоприношения Богу. В ближневосточных традициях козлам отводилась особая символическая роль в обрядах, установленных Богом для ежегодного дня очищения и получения прощения. Сведения Ж.-Б. Тавернье позволяют сделать вывод о том, что круглое укрепленное черкесское поселение носило особый символизм и представляло собой аналог храма, где люди жили в братстве и взаимопомощи. Подобные в плане поселения фиксируются и в археологических изысканиях периода кобанской культуры. Археологическая экспедиция под руководством Д.С. Коробова и С. Райнхольда обнаружила около двухсот древних поселений (эпо- ха бронзы), построенных по единому архитектурному плану в Кисловодской котловине [17, с. 25–38]. Для них характерно устройство центральной площади овальной формы, окруженной по периметру рядом построек с примыкающими друг к другу стенами. Аэрофотоснимки остатков ландшафта поселений показывают их схожесть с планировкой кабардинских поселений – кабаков (рис. 12). Подобные планировки имели и поселения древней культуры Мешоко-Дарквети и Майкопа, в которых жилища строились по кругу, вдоль укреплений [16, с. 33]. Внутри поселения оставалось свободное пространство.

Планировка круглых поселений черкесов и их функциональность при сопоставлении вызывают аналогии с Гёбекли-Тепе и рядом более поздних храмов, общественных святилищ в различных регионах. Выявляется достаточно широкий диапазон сходств и параллелей. М.И. Зильберман полагает, что Гёбек-ли-Тепе послужил прототипом для многих последующих конструкций древних и более поздних культовых сооружений [13]. Круглые или овальные в плане строения широко использовались в Леванте на этапах существования кебаранской и натуфийской мезолитических культур, а также и в период докерамического неолита «А» Иерихона (8500–7500 гг. до н. э.). Круглую планировку имело древнее уральское поселение Аркаим (III тыс. до н. э.). Шумерский город Ур (II тыс. до н. э.) в плане представлял собой неправильный овал [7]. Широкое распространение в Алжире, Эфиопии, Индии (Декане и Ассаме), Шри-Ланке, Тибете и Корее получили храмы, представляющие собой строения, в основу конструкции которых положены большие, преимущественно каменные, круги (нередко из мегалитов). Более сотни древнейших храмов, останков раннеземледельческой цивилизации (постройки округлой формы до 150 м в диаметре в виде нескольких «вписанных» кругов с одинаково ориентированными проходами в каждом и столбом (колонной) в центре, из дерева, камня или глины, окруженные частоколом (стенами) и рвами), раскопаны археологами на территории современных Англии, Германии, Австрии, Словакии, России, Палестины и стран Африки. Предполагается, что многие из этих гигантских культовых сооружений получили распространение около V тыс. до н. э. Как правило, все подобные постройки сооружены по одному принципу: в день летнего и зимнего равноденствия солнце попадает в заданную точку святилища, сооруженного либо из камней-мегалитов, либо из стволов деревьев. Планировка поселения в форме овала (круга) символизировала небосвод. В центре в форме открытого круга представлялось место для совершения молений и торжеств, которые были посвящены Богу и нередко сопровождались жертвоприношением. Как подчеркивает М.И. Зильберман, просматривается «генетическая» связь подобных общественных святилищ не только с устройством комплекса в Гёбекли-Тепе, но и с первобытной «двоичной» культовой системой [12].

Большой интерес вызывают генетические исследования, которые показали, что строительство Стоунхенджа около 3000 г. до н. э. осуществили неолитические переселенцы [39]. Исследователи сравнили ДНК, извлеченную из человеческих останков эпохи неолита, найденных в Великобритании, с ДНК людей, живших в то же время в континентальной Европе. Жители Европы эпохи неолита имеют анатолийские корни, которые переселились в Иберию, а затем отправились на се- вер и достигли Британии около 4000 г. до н. э. [39]. Миграция в Британию была лишь частью массовой экспансии из Анатолии, которая привела к распространению земледелия в Европе.

Географическая локализация наибольшего разнообразия видов мутации гаплогруппы считается вероятным местом ее первичного возникновения. Таким центром для гаплогруп-пы G является исторический район Тель Ха-лула в Сирии. Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе расположен в нескольких километрах от Тель Халула, составляя вместе единый исторический и генетический кластер [34]. Исходя из указанных фактов, можно выдвинуть концепцию диффузии культа Тау-символа и связанных с ним архаичных религиозных традиций вместе с переселенцами из Ближнего Востока, распространившими земледелие в результате неолитической революции. С рассмотренными процессами, возможно, связан и глобальный характер распространения названия Бога у адыгов – Тхьэ, встречающегося в языке многих народов Евразии с некоторыми изменениями лексемы: в греческом – Тхе ос, кельтском – Тха у [41], бирманском – Тха гьямин (глава богов «все знающий и слышащий господин»), монкхмерском – Тха мала (один из основателей монского города-государства Хантавади (Пегу)); тибетском – Тхе уранг (название божеств); вьетнамском – Тхе н чу чей (бог демиург); лаотянском (тайская языковая группа) – Тхе н факхын (верховный бог); кхонтайском (сиамском) – Тхо рании (богиня земли и любви) [24, с. 1003–1004];

малайском – Тух ан (верховный бог в различных австронезийских языках восточной Малайзии, юго-западных Филиппин и Восточной Индонезии) [38] и т. д.

Заключение. Материалы, приведенные в ходе настоящего исследования, позволяют подвести некоторые итоги по рассматриваемой проблеме. Сведения европейских авторов, побывавших в Черкесии, свидетельствуют о широком распространении изображения Тау-символа среди адыгов, который являлся сакральным атрибутом поклонения Великому Богу (Тхьэ / Тхьэшхуэ) вплоть до второй половины XIX века. Указанные данные отмечают существование у адыгов веры в единого Бога и ряд подчинявшихся ему из пантеона низших существ. Широкое распространение культа Тау-символа в древних религиозных культурах указывает на связь архаичной религии адыгов с древнейшими центрами цивилизации человечества. Древнейшие изображения Тау-символа встречаются в храмовых комплексах Ближнего Востока, с населением которого адыги имеют палеогенетическую взаимосвязь. Изучение архитектуры и сакрального смысла адыгских круглых поселений, уходящих своими корнями в древность, дает возможность провести аналогии с древними храмами и связанными с ними сакральными атрибутами. Хронологический анализ распространения культовых сооружений древних цивилизаций позволяет сделать вывод о едином источнике глобальной архаичной религиозной культуры, центр которого находился на Ближнем Востоке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Музей под открытым небом в Пятигорске. Просуществовал с 1850 по 1881 г. и включал уникальные памятники различных эпох из разных районов Кабарды. Слева – Тау-символ (крест), найденный на горе Бештау. Посередине – Этокский памятник. Справа – Тау-символ (крест) с антропоморфными и зооморфными фигурами, найденный в Восточной Кабарде между ручьями Ассокай и Мандрах, у современного Эльхотово

Fig 1. Open-air museum in Pyatigorsk. It existed from 1850 to 1881

and included unique monuments of different eras from different regions of Kabarda.

On the left is the Tau symbol (cross) found on Mount Beshtau. In the middle is the Etok Monument.

On the right is the Tau symbol (cross) with anthropomorphic and zoomorphic figures found in Eastern Kabarda between the Assokai and Mandrakh streams, near modern Elkhotovo

Рис. 2. Изображение у входа в город. Аладжа-Хююк

Fig. 2. Image at the entrance to the city

Рис. 3. Изображение на вазе «А». Аладжа-Хююк

Fig. 3. Image of vase “A”. Aladja Huyuk

Рис. 4. Тау-символ (крест) на острове Тори

Fig. 4. Tau symbol (cross) on Tory Island

Рис. 5. Тау-символ (крест) на холме. Ирландия

Fig. 5. Tau symbol (cross) on the hill. Ireland

Рис. 6. Эскизная реконструкция храмового комплекса Гёбекли-Тепе

Fig. 6. Sketch reconstruction of the Gobekli Tepe temple complex

Рис. 7. Развалины храмового комплекса Гёбекли-Тепе

Fig. 7. Ruins of the Gobekli Tepe temple complex

Рис. 8. Таулы на о. Менорка

Fig. 8. Tauls on the Menorca Island

Рис. 9. Таулы на о. Менорка

Fig. 9. Tauls on the Menorca Island

Рис. 10. Черкесское поселение. Рисунок XVII века

Fig. 10. Circassian settlement. Drawing from the 17th century

Рис. 11. План черкесского круглого поселения

(из кн.: Орквасов М. М. Материалы по архитектуре жилищ черкесов. Нальчик, 2011)

Fig. 11. Plan of a Circassian round settlement

(From the book: Orkvasov M.M. Materials on the architecture of Circassian dwellings. Nalchik, 2011)

Рис. 12. Поселения с овальной планировкой (аэрофотоснимки)

Fig. 12. Settlements with an oval layout (aerial photographs)

Список литературы Тау-символ в адыгской (черкесской) архаичной религии и его глобализм в контексте древнейших религиозных культур

- Абрамова М. П. Курганные могильники Северного Кавказа первых веков нашей эры // Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке: сб. памяти М. П. Абрамовой. М.: Таус, 2007. С. 52–76.

- Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–XIX вв. (АБКИЕА) / сост., ред. переводов, введ. и вступ. ст. В.К. Гарданова. Нальчик: Эльбрус, 1974. 636 с.

- Ан Б. О пережитках родовой религии черкесов-шапсугов // Материалы Шапсугской экспедиции 1939 г. / под ред. С. А. Токарева, Е. М. Шиллинга. М.: Изд-во МГУ, 1940. С. 11–18.

- Ардзинба В. Г. К истории культа железа и кузнечного ремесла (почитание кузницы у абхазов) // Древний восток: этнокультурные связи. М.: Наука, 1988. С. 263–306.

- Ардзинба В. Г. Собрание трудов. В 3 т. Т. III. Кавказские мифы, языки, этносы. М.: Ин-т востоко-ведения РАН (ИВ РАН); Абхаз. ин-т гуманит. исслед. им. Д.И. Гулиа Акад. наук Абхазии, 2015. 320 с.

- Ванеян Е. С. Аладжа-Хююк: ортостаты и штандарты // Журнал исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Исторические исследования. 2015. № 1 (2). С. 262–270.

- Вулли Л. Ур халдеев. М.: Изд-во вост. лит., 1961. 251 с.

- Гарфинкель Д. Первые танцы человека. URL: http://www.art-dance.kz/article/a-61.html

- Гёбекли Тепе – место, где начиналась история человечества. URL: https://lifegid.media/nauka/gebekli-tepe-mesto-gde-nachalas-istoriyachelovechestva.html

- Дебу И. Л. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске, или Общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о соседственных горских народах, собранные действительным статским советником и кавалером Иосифом Дебу с 1816 по 1826 год. СПб.: Тип. Карла Крайя, 1829. 463 с.

- Доценко И. Тау-крест: трискеле, «молот Тора». URL: https://innadocenko.livejournal.com/61519.html

- Зильберман М. И. Древний человек и божество. Т. I. URL: http://samlib.ru/z/zilxberman_m_i/chib_t1.shtml

- Зильберман М. И. О сакральном символизме Гёбекли Тепе. URL: http://samlib.ru/z/zilxberman_m_i/gebekli1bfa.shtml

- Инал-ипа Ш. Д. К вопросу о древних этнокультурных связях Западного Кавказа и Малой Азии // Международный конгресс антропологических и этнографических наук, 9-й (Чикаго, сент. 1973): Докл. советской делегации. М.: Наука, 1973. С. 16–18.

- Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. Вып. II / сост. В. Аталиков. Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2010. 304 с.

- Кагазежев Ж. В. Поселения на территории Западного и Центрального Кавказа: историческая преемственность // Вестник Академии наук Чеченской Республики. 2021. № 4 (55). С. 32–36.

- Коробова Д. С., Райнхольд С. Новый тип поселений кобанской культуры в окрестностях Кисловодска // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 222. М.: Наука, 2008. 229 с.

- Купер Дж. Энциклопедия символов. М.: Золотой Век, 1995. 401 с.

- Лавров Л. И. Избранные труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев и балкарцев. Нальчик: Полиграфкомбинат им. Революции 1905 г., 2009. 555 с.

- Люлье Л. Я. Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкес // Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. Тифлис: [б. и.], 1862. Кн. V. С. 121–137.

- Мамбетов Г. X. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. Нальчик: Эль-Фа, 2008. 356 с. 22. Меликсет-Беков А. М. Pontica Transcaucasica Ethnica // Советская этнография. 1950. № 2. С. 163–175.

- Мижаев М. И. Энциклопедия черкесской мифологии. Черкесск; Нальчик; Майкоп: ИП Паштов З.В., 2012. 460 с.

- Мифы народов мира: энциклопедия: электрон. изд. / отв. ред. С. А. Токарев. 2-е изд. М.: Рос. энцикл., 2008. 1147 с.

- О ритуальном танце древних народов Кавказа «Тхашхо-удж» (Тхьэшхуэудж). URL: https://zen.yandex.ru/media/natpress/o-ritualnom-tancedrevnih-narodov-kavkaza-thashhoudj-theshhueudj-5ae41a7cad0f2291ff290d83

- Орквасов М. М. Материалы по архитектуре жилищ черкесов. Нальчик: Тетраграф, 2011. 41 с.

- Пайк А. Символика тройного Тау в масонстве и мифологии. URL: http://www.mestanet.ru/book/masonstvo/simvolika_troynogo_tau_v_masonstve_i_mifologii.html

- Спенсер Э. Путешествие в Черкесию / пер. с англ. Н. А. Нефляшевой. Майкоп: РИПО, 1994. 153 с.

- Тау-крест. Буква конца света. URL: https://www.liveinternet.ru/users/4033731/post431022635

- Тора / пер. Пинхаса Гиля; пер. коммент. З. Мешкова // Пятикнижие и Гафтарот. М.; Иерусалим: Гешарим, 1999. 1456 с.

- Хан Гирей С. Записки о Черкесии. Нальчик: Эльбрус, 1978. 333 с.

- Шмидт К. Они строили первые храмы. Таинственное святилище охотников каменного века. Археологические открытия в Гёбекли Тепе / пер. с нем. А. С. Пащенко. СПб.: Алетейя, 2011. 320 с.

- Шортанов А. Т. Адыгская мифология и культы. Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2016. 496 с.

- Cinnioğlu C. Excavating Y-Chromosome Haplotype Strata in Anatolia. URL: https://www.research gate.net/publication /9033094_Excavating_YChromosome_Haplotype_Strata_in_Anatolia

- Corinna Kortemeier. Rekonstruktion der prähistorischen Siedlungs- und Landschaftsentwicklung auf Menorca (Balearen/Spanien): Dissertation, zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch- Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian- Albrechts-Universität zu Kiel. Kiel, 2014. 127 S. URL: https://deru.abcdef.wiki/wiki/Torretrencada#Die_Taula

- Heun M. et al. Site of Einkorn Wheat Domestication Identified by DNA Fingerprinting // Science. 1997. Vol. 278. P. 1312–1314.

- Lazaridis I., Nadel D., Rollefson G. et al. The Genetic Structure of World’s Firstfarmers. URL: https://www.biorxiv.org/content/early/2016/06/16/059311.full.pdf+html

- Sama-Bajau. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sama-Bajau

- Stonehenge: DNA Reveals Origin of Builders // BBC News. URL: https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-47938188

- Szécsényi-Nagy A., Brandt G., Haak W. et al. Tracing the Genetic Origin of Europe’s First Farmers Reveals Sciences. Insights into Their Social Organization // Proceedings of the Royal Society B: Biological. Vol. 282. URL: https://www.researchgate.net/publication/274009432_Tracing_the_genetic_origin_of_Europe’s_first_farmers_reveals_insights_into_their_social_organization

- The Druids Adored the True Tau Cross. URL: https://www.gnosticwarrior.com/the-druids-cross.html