Течение моментной анизотропной жидкости в тонких слоях

Автор: Ситникова М.А., Скульский О.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 1 (28), 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе анизотропной моментной гидродинамики рассмотрено течение жидкости в тонком канале. Получены аналитические выражения для профилей продольной и угловой скоростей при различных толщинах слоя. Показано, что анизотропия свойств реализуется лишь вблизи твердых поверхностей.

Моментная гидродинамика, модель анизотропной жидкости, тонкие слои, аналитические решения, продольные и угловые скорости

Короткий адрес: https://sciup.org/14729964

IDR: 14729964 | УДК: 532.135

Текст научной статьи Течение моментной анизотропной жидкости в тонких слоях

Существуют вещества, которые, будучи жидкостями, обладают анизотропными свойствами, например некоторые суспензии и коллоидные растворы, а также магнитная жидкость при наличии магнитного поля. Кроме того, эксперименты убедительно показывают, что около твердой поверхности многие жидкости образуют граничные (или приповерхностные) слои толщиной - 20-50 нм, в которых молекулы ориентационно упорядочены. По мнению школы Б.В. Дерягина [1, 2], некоторые жидкости вблизи твердой поверхности образуют новую фазу – эпитропный жидкий кристалл, причем было показано, что влияние твердой поверхности на свойства жидкости распространяются на расстояния до нескольких микрон.

Интерес к этой проблеме объясняется тем, что явления, протекающие в граничных слоях, определяют физическую сущность многих практически важных технологических процессов, таких как флотация, коагуляция, устойчивость дисперсных и коллоидных систем, трение и так далее. Несущую способность узлов трения принято связывать с динамикой ньютоновской жидкости в клино-

видном зазоре (эффект масляного клина), в котором возникает динамическое расклинивающее давление. В узких же зазорах порядка микрона и менее, в которых уравнения На-вье–Стокса уже не справедливы, существенны адгезионные силы взаимодействия жидкости с твердой поверхностью. Однако проблема количественного учета их влияния на взаимодействие твердых поверхностей пока не решена.

По этой причине возникает принципиальный вопрос о механизме смазочного действия масел и роли жидкокристаллоподобных структур в их микрореологии. Известно, что смектические жидкие кристаллы возникают и в веществах, которые давно используются в качестве добавок к смазочным маслам и смазкам. Это поверхностно-активные вещества, коллоидные мицеллообразующие растворы амфифильных соединений, дающие слоистые структуры. Примером могут служить соли жирных кислот.

В связи с этим актуальна разработка гидродинамической теории граничных слоев, которая позволила бы адекватно описать их реологическое поведение и кинематическую ориентацию, индуцированную твердой поверхностью. Такую теорию можно построить на основе идей и принципов моментной меха- ники сплошной среды, в частности модели моментной анизотропной жидкости (МАЖ). Далее определяющие соотношения моментной анизотропной жидкости, уравнения для смазочного слоя цитируются по статье Э.А. Аэро, Н.М. Бессонова, А.Н Булыгина [1].

1. Уравнения баланса

стоятельную величину, независимую от v ю Е Vx -, которая описывает вращение уча стка среды как целого.

Локальная деформация участка среды в моментной гидродинамике характеризуется двумя тензорными величинами

Уравнения движения моментной анизотропной жидкости (МАЖ) можно записать в виде

e ik

'с v + d vk ч d хк д xt ?

r k

д Q d xk

(1.3)

d p d vk _ d v,

— + p —— = 0 p —L d t d xk d t

+ p f.

dS_=Pm*. d t d xk

(1.1)

—

CT £ nm inm

+ pmt

Материальные соотношения, то есть законы, связывающие динамические & , рк и кинематические ё ^ , rik и ( A — (р ) величины для МАЖ можно получить аналогично тому, как

s\

Здесь S, — Jj k Q k , & ik

и P ik

– несиммет-

ричные тензоры силовых и моментных напряжений; p f и pm, - плотности объемных сил и моментов; v , Q и Jik - поступательная скорость, собственная угловая скорость и

момент инерции элементарного участка сред; ^пт — тензор Леви-Чивиты.

Носителями собственного момента ко-

это сделано для жидких кристаллов, на основе первого и второго законов термодинамики, принципа инвариантности к жесткому вращению, принципа Онзагера, условий материальной симметрии, а также твердо установленных экспериментальных данных относительно реологических свойств граничных слоев. Для случая малых скоростей деформирования (с точностью до линейных членов разложения по eik, rik ) можно записать

личества движения S в моментных жидко- стях, как и в жидких кристаллах, являются сами молекулы, вращающиеся вокруг собственных центров инерции. Расчеты показывают, что спиновой момент количества движения играет существенную роль лишь при сверхвысоких скоростях деформирования и оказывается пренебрежимо мал при обычных скоростях деформации. Собственная угловая скорость в МАЖ складывается из скорости вращения анизотропного направления Q+

(локальной оси симметрии жидкости в данной точке L ) и скорости вращения вокруг оси

— анизотропии Q d L

Q =Q+ + Q—, Q+ = i i i , iinm dt,

Q — — L ^ , L^ — 1

(1.2)

Вращательные степени свободы МАЖ описываются тремя величинами – двумя компонентами вектора L и параметром ^ .

В моментной механике собственная угловая скорость Q, представляет собой само-

P ik — 0 ikmn r mn + L ipk

Здесь Ar 11 — Ar 1 \ ■ — А/ ?, и [ k] – символы симметризации и антисимметризации; Aknm и 0km, - тензоры сдвиговой и моментной вязкости. Явный вид этих тензоров можно найти, если учесть материальную симметрию анизотропной жидкости.

Примем, что локально (в каждой точке) МАЖ обладает цилиндрической симметрией (L – орт симметрии), и, кроме того, имеет плоскость зеркальной симметрии, перпендикулярную оси цилиндрической симметрии. Другими словами L, и — L считаем физически неразличимыми. В этом случае тензоры можно представить через диады L Lk и абсолютные тензоры 6ik и £тпs. Всего каждый тензор будет содержать восемь независимых параметров, которые можно интерпретировать как коэффициенты вязкости при определенных ре- жимах течения. Окончательно материальные соотношения для МАЖ имеют вид

^ (ik) = - P ^ k + a l e ik + 1 ( a 2 + a 6 ) e nk L n L i +

-

1 ( a 2 - a 6 ) e in L n L k + ( a 3 L L k + a 4 $ ik ) e nm L n L m +

( a 4 L i L k + a 5 § ik ) e nn + a 7 ( Q - CO^ £ jik +

-

1 ( a 6 + a 8 ) LN + 1 ( a 6 - a 8 ) L k N i , ^ [k] = 1 a 6 ( e knLnLi - e inLnLk ) +

a 7 ( Й - ° ) £ jik + -a 8 ( L i N k - L k N i ) , (1.4)

j 2

a = 0, re + —(0, + 0 ) r„ LL, + ik 1 ik 2 6 nk n i

1(0,- 0^r L Ь.+(0±Е+0ЛЛг LL + 2 6 in n k 3 i k 4 ik mn m n

(0.LL, + 0,81)r + 0,(r L Lt + rtL £ } + 4 i k 5 ik nn 7 ni n k kn n i

0 8 rik + Li ( a95ki + a 10 LkLini ) , d L

Ni = + LOAm , d t (1.5

n = L^"j

В силу зеркальной симметрии тензоры Aikmn и Q ikmn содержат лишь четные диады ( LLk , LLkLmLn ) и не содержат нечетные ( L , , LL k L m ) .

Для несжимаемых сред уравнения (1.1– 1.4) совместно с материальными соотношениями (1.5) образуют замкнутую систему семи уравнений для семи величин ( v;, L, , Т , p ) . Для сжимаемых сред к искомым величинам добавляется плотность р , а к законам сохранения – уравнение состояния среды.

уравнения движения оказываются нелиней- ными и очень сложными.

Введем безр а змерные координаты x, y, z и время t

5. _ x = lx, y = 5y, z = Iz, t = —t (2.1)

а также безразмерные компоненты скорости u,v,wи давление p u = Up, v = Vv, w = Uw, p = pU p (2.2) 1 1 1 Re£2

Здесь l – средняя кривизна твердых поверхностей; 8 - толщина слоя; U и V - продольная и поперечная скорости нижней (i=1) и верхней (i=2) твердых поверхностей соот-n UlP ветственно; Re =---- - число Рейнольдса;

a

£ = — ; р - характерная сдвиговая вязкость жидкости, которая может соответствовать одному из восьми коэффициентов ( ах ,..., а 8) или быть их комбинацией.

Можно составить безразмерное число подобия

A = 5^0 (2.3)

аналогичное числу Рейнольдса. Здесь 0 - характерная моментная вязкость жидкости. При получении уравнений движения для смазочного слоя предполагается, что

1 1 1 0

£ << 1 , £ ~-- , £ ~-J—

Re ly a

(2.4)

Если учесть (6), (7) и (8) в материальных соотношениях и уравнениях движения, то в нулевом приближении, т. е. пренебрегая слагаемыми O( s ), можно получить

2. Уравнения для тонкого слоя

Поскольку далее в первую очередь имеются в виду гидродинамические проблемы трения, то представляется целесообразным получить уравнения движения для тонкого слоя. Учет ориентационной упорядоченности молекул жидкости приводит к нелинейным материальным соотношениям. По этой причине даже для ползущих течений

d p , d ^x

---1--=

5 x d y

d p d ^zy

---1--=

5 z d y

d a

- ^ = 0, d y

d ud

—, = о

51d d w d u d v d

--, — + — +

51 d x d y d

d ay d y

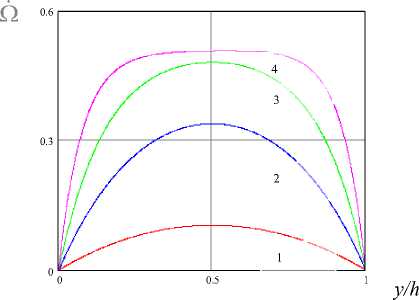

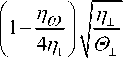

- d azy d y - cr3= 0 ^xy = 1 (b + b2+ L2 + b2- L2 + 4 a 3 L2 l2. )du + 1/ + ,2 \W w 1, + t(b2 L1L3 + 4a3L1L2L3 )t+Tb3Q3 + 4' ’ оy 2 a6 jdL2 , j dLL + 2 ^ 1d t2d t ) 1 , , \U U °zy = “j"(b2 L1L3 + 4a 3 L1L2 L3 )д + 4' '5 y 1/? 7 + T2 7 - 7-2 Л T2 7-2 \ d W ^ ( Ь1 + b2 L1 + Ь2 L 2 + 4a 3 L1 L 2 ) Q у- -1b Q + a6 231 2 d L 2 5 L3 L I L'y 3d t2d t ° = -1b; LL— 2 3 1 3d y - 1 (2 a 7 + b L2 + b3+ L2 )dw + b3Q1 °2 = - d u d w 1b- L L — + L — I + b Q 232 3 1 33 d y d y . (2.5) d y d y °3 = 1(2a7 + b3+ L2 + b3-L2 f^.+ 1 , dw , • b- LL+ bQ 2 3 1 3d y 33 b = 2 a7 + 2 a7, b± = a2 + a8 ± 2 a6, b± = a8 ±a6, b = 2a7 + a8 В уравнениях (2.5) от безразмерных величин вновь перешли к размерным, при этом для давления компонент поступательной скорости и тензора силовых и моментных напряжений сохранили прежние обозначения. Для вектора собственной угловой скорости в приближении тонкого слоя (с точностью 0(e)) имеем dL Q Ln —m ^ (2.6) d t Для решения уравнений движения МАЖ необходимо задать краевые условия. Принимая гипотезу "прилипания", поле поступательной скорости v на твердой поверхности s можно записать, как и в обычной гидродинамике: низм взаимодействия МАЖ с твердой поверхностью. Поскольку этот механизм в деталях далеко не ясен, то будем в первом приближении исходить из предположения о "жесткой" ориентации длинных осей молекул на твердой поверхности. В этом случае L(r,t), = Ls, (2.8) где L – вектор ориентации длинных осей молекул на твердой поверхности. Кроме того, будем считать заданными как начальное поле поступательной скорости, так и начальную ориентацию длинных осей молекул, т. е. v(r,t)\t=0 = V,(r) , (2.9) L(r,t)t=o = Lо(r) . (2.10) Краевые условия (2.9)–(2.10) позволяют в принципе проинтегрировать уравнения движения МАЖ и определить поле поступательной скорости v( r,t) и ориентации длинных осей молекул L(r,t) . 3. Слой МАЖ между параллельными пластинами В качестве иллюстрации реологических эффектов МАЖ рассмотрим ее течение между параллельными пластинами. Будем для определенности считать, что нижняя пластина движется вдоль оси x с постоянной скоростью U, а верхняя пластина отстоит от нижней на расстояние h и неподвижна. Угол Ф = Ф(y,t) будем отсчитывать от оси y. Тогда учитывая симметрию течения можно записать: v = u(y)ex L = exsinФ + eycosФ . (3.1) Подставляя (3.1) в (1.5) получим систему уравнений: d p d 1(i 7 + r2 7 - r2 j r2r2\ d U — = — — ib + b-.L + b2L2 + 4a^L,L21-- dx dy L 4v 1 2 1 2 2 3 1 2 ! dy b. ™ + 06 (£ - L2)Ф ■ 2 d t 2 3 2 11 d t (3.2) v(r,t)l = Vs, (2.7) -I d y L1 0, +1 («2 - 06) L д 2Ф -—— + d y d t _ где V – поступательная скорость движения твердой поверхности s. Граничные условия для вектора L( r,t) должны отражать меха- 1 ,+ ,2 ,-,2\du , дФ — ( 2a 7 + b3 L1+ b3 L 2 )— b3 —— = 0 2х 'dy dt (3.3) Так как правая часть (3.2) зависит только от y, то p(x) = кх + C2и градиент давления в уравнении (3.2) постоянен и равен к . Введем для размерных величин масштабы (3.10), (3.12) можно получить в аналитическом виде: д Ф „ , , . „ , , . ---= D, cosh(a y) + D2 sinh(а у) — д t 1 2 [ ai ] = —i [ и ] = U [0] = &1 [У] = h[t] = h[к]= Ki Введем обозначения: (3.4) 4 —Пю (3.11) (Ск у + г ) def ь + ь, def ь + b+ def, —i = -7- n = — Пю = b3 —+ = a3 0n=0 +1 (02 - 06) / (3.5) n^, и(у) = —^ (D sinh(a y) + D2 cosh(а у)) + , 2а (3-12) ——(СкУ = + 2гу) +D3 4 —ю где а = A— —ю ^ nII = П n+ ni n i n+ n i Введем обозначение А 1 — cosh а sinh а . — = cos2Ф + — sin2Ф + П+ sin2Фc°s2Ф — =1[(—ю——a+1)cos2 ф + (—ю+ — —1) sin2 ф] Обезразмерим уравнения: Граничные условия: ФУ=0 = Ф. ФУ .1 = Ф. • (3.13) и\ = ° IУ =° и| , = 1- I у =1 (3.14) к, h2_ d _ ди _ дФ к = n—2^= U — d y L 5 У д t Из которых следует: (3.6) д ^ д2Ф д y _ д y д t + A2 - д и n2 — д y — - д Ф к „ Пю^ 1 = °-д t ) Т =_ 4——юD| D3 =— D2, 2а (3.15) (3.7) Далее опустим черту над безразмерными величинами. Здесь A = h ^^, C = к, V 0 Un i _ ди дФ Ску + т = ni — —n 2^ (3.8) д у д t D =---1---х ПюА + 2а — I D2 а 1 — 2 С к 4 — —ю ) —юА + 2а —ю 2С^А 2 4 —Пю , (3.16) д и и выразим из полученного уравнения : д у 2 С к(—ю 4 ——ю к 2 ( —а к 2а А 1 2 С к — 4 —Пю ) + (3.17) — ди 1 ( дФ^ — = — CKy + Т + n2 — д у — к д t ) (3.9) at Ф(t,У) = Ф° +—— —юА + 2а sinh( а) )? 1 2 Ск к 1--1х 4 ——ю ) и подставим в (3.7) а 9 д у д2Ф д у д t / 2 к П1 — _ кд Ф —ю ^ + д t ) (3.1°) (1 — cosh(а y) — Asinh(а у)) + t 2 С к —юА + 2а 4 —Пю (3.18) A2 — (Ск у + т ) = ° ni , , s^nh(a у) к 2 у — 1 + cosh(a у) +-------- + А ) Для случая когда — = °, — = 1, ®п = 1 2а у — sinh(a у) sinh( а ) (тогда — = 1, — = —ю /2) решение уравнений u(y) = Пф С 2 С к } 1 -~ 2(^0^ + 2а) \ 4 - Пф J 4 а у , . ---— + А( 1 - cosh(а у)) - slnh(а у) + L Пф Пф 2 С к ------х ПфА + 2а 4- Пф П° (cosh( а y) + Asinh(а у) -1) + y(y -1 )А + 1 - cosh(а у) 2 а у2 sinh( а ) Пф 4- Пф _ Ск а т =--+----- ^^^^^^в 2 пфА+2а 2 Ск ! а (4-Пф) 2 2пфА+2а . ,(3.19) (3.20) Найдем касательные напряжения ^ху(у) = Ск у + т = ску_Ск+а (4-пф) • (3-21) 2 2 ПфА + 2 а В данном диапазоне параметров профиль поступательной скорости мало отличается от классического линейного профиля. На рис.1 изображены профили собст-а 5 Ф венной угловой скорости жидкости ^ =--- д t по сечению слоя при к = 106 и цф = 0,5, в зависимости от толщины слоя. Рис. 1. Профили собственной угловой скорости жидкости Q по сечению слоя при к = 106 и пф = 0.5, h = 1) 5 • 10-5, 2) 2 • 10-5, 3)1 • 10-5,4) 2 -10-6 Видно, что в толстых слоях (h = 5 • 10-5) течение в ядре потока приближается к классическому случаю: частицы жидкости вращаются с постоянной угловой скоростью, равной угловой скорости ф вращения участка среды как целого. Ориентационное действие твердых поверхностей проявляется лишь в узком пристенном слое. Угловая скорость вращения частиц жидкости максимальна в середине слоя и плавно убывает по мере приближения к твердым поверхностям. Приведенные зависимости показывают, что слой МАЖ проявляет размерный эффект: в широких зазорах, когда A ^ю, имеем ^ ^ П (1 - Пф4 | ; в узких зазорах, при A ^ 0, эффективная вязкость жидкости ре ^ цг • Размерный эффект вязкости тем больше, чем больше вращательная вязкость пф • Если С = ^h- = 0, то решение сводится к и Пу решению, полученному Аэро, Бессоновым и Булыгиным [1]: аt Ф(t,y) = Ф0 +---, , х ПфЛ+ 2а , (1 - cosh(а у) - Asinh(а у)) и(у) = ----Пф----х 2(ПфА + 2а) 4 а у _ Пф + А( 1 - cosh(а у)) - sinh(а у) Поле сдвигового напряжения для анизотропной безмоментной жидкости можно най- ти как предел сдвигового напряжения при 0>0. апХП-Пф) 2 ПфА + 2ап Lim а™ = Lim С к у---+ в ^0 ху а >> 2 = Ск у - Ок + 'OOly-Ml Lim---а--- 2 2 а>упфА + 2ап Ск у - °£ + ^Пф и(у) =--------(2ту + Ску ). 4П1-ф Разность между напряжением трения анизотропной жидкости и МАЖ а, = -' п- (1TOL I, 4 I ПфА + 2 ап J , 1 - cosh а и А =------- sinh а surface and moment theory // Colloid Journal, 1998 60, № 4. P. 406–412.

Список литературы Течение моментной анизотропной жидкости в тонких слоях

- Калугин А.Г., Механика анизотропных жидкостей. М.: МГУ, 2005. С. 64.

- Победря Б.Е. Задача в напряжениях для анизотропной среды//Прикладная математика и механика. 1994. № 1. С. 77-85.

- E.L. Aero, K.M. Bessonov and A.N. Bulygin. Dynamics of a liquid with momentum anisot-ropy//J. Appl. Maths. Mechs. 1996. V 60, №5. P. 769-775.

- Аэро, Э. Л., Вакуленко С.А. Кинетика нелинейных ориентационных деформаций в нематических жидких кристаллах в однородном магнитном поле//Прикладная математика и механика. 1997. Т. 61, вып. 3. С.479-489.

- Aero E.L., Bessonov N.M. and Buligin A.N. Normal stresses and dissipation in anisotropic liquids with oriented particles//Fluid dynamics 1997. 32, №4. P. 561-566.

- Aero E.L, Bessonov N.M., Buligin A.N. Anomalous properties of a liquid new the solid surface and moment theory//Colloid Journal, 1998 60, №4. P. 406-412.

- Аэро Э.Л., Бессонов H.M., Булыгин A.H. Динамика моментной анизотропной жидкости//Прикладная математика и механика. Т. 60. 1996. № 5. С.778-85.

- Дерягин Б.В., Алтоиз Б.А., Поповский Ю.М. и др. Влияние поверхности на образование и свойства граничных мезофаз//Докл. АН СССР. 1989. Т. 305. № 6. С. 1392-1395.

- Дерягин Б.В., Алтоиз Б.А., Никитенко И.И. Исследование структурных характеристик эпитропных ЖК-фаз некоторых органических жидкостей//Докл. АН СССР. 1988. Т.300.№ 2. С. 377-380.

- Матвеенко В.Н., Кирсанов Е. А. Ориентационная упорядоченность изотропной фазы нематогенных соединений на границе с твердым телом//Коллоидный журнал 1994. Т. 56. №2. С. 197-200.

- Голубятников А. Н. Аффинная симметрия сплошных сред//Успехи механики. 2003. Т. 2, № 1. С. 126-183.