Технические и социальные инновации: новая область исследований

Автор: Хансен С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Считается, что все древнейшие технические достижения уходят корнями в урбанистические центры Месопотамии и Египта. Однако недавние исследования, например изучение древних повозок, открыли горизонты для других рабочих гипотез и моделей. Современные методики радиоуглеродного датирования позволили выявить комплексы с признаками инноваций, таких как старейшие повозки, функциональные металлические орудия и развитая цветная металлургия, которые относятся к периоду ранее появления последних в Месопотамии, что вызывает сомнения относительно роли этого региона в развитии технологий. Возможно, города Месопотамии служили «плавильными котлами», где многочисленные инновации из разных мест перемешивались и помещались в другой контекст. Северный Кавказ, в частности район распространения майкопской культуры в раннем бронзовом веке, является одним из мест, где происходили такие интерактивные процессы технического развития. Предполагается, что корни майкопской культуры уходят в Месопотамию. В настоящей статье рассматривается высокий уровень развития технологий в этой культуре. В свете новой хронологии, основанной на относительно небольшом количестве радиоуглеродных дат, предлагаются повторное рассмотрение имеющихся данных и альтернативные модели развития. Очевидно, что майкопская культура обеспечила большой инновационный потенциал в области металлообработки и овцеводства и выполняла функцию распространения знаний между степями Евразии и Верхней Месопотамией. Недавние исследования древней ДНК подтверждают эту точку зрения.

Инновации, ранний бронзовый век, кавказ, повозка, лук, топор с отверстием для насада

Короткий адрес: https://sciup.org/145145951

IDR: 145145951 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.027-037

Текст научной статьи Технические и социальные инновации: новая область исследований

Ранний период эпохи бронзы был исключительно важен для развития культуры в Евразии. Значительное число технических инноваций получило свое развитие в течение всего нескольких столетий в IV тыс. до н.э. [Hansen, 2011]. Это было время радикальных изменений и преобразований. Технические новинки играли особенную роль в древней истории.

Действительно, технические, художественные и социальные новшества всегда приводят к фундаментальным изменениям в жизни человечества. Достаточно вспомнить о приобретении контроля над огнем, разработке стратегий коллективной охоты, изобретении ручного топора и последовавшем производстве пластин. Накопление знаний палеолитическими охотниками-собирателями в течение тысячелетий было частью их жизни. Знания накапливались как в маленьких коллективах, так и в более крупных группах, например в общих зимних лагерях, а также в межрегиональных системах на более широкой основе, и таким образом были защищены от внезапного исчезновения.

Основные нововведения неолита включают одомашнивание животных, изготовление керамики, строительство домов, начало производства меди и золота. При этом в IV тыс. до н.э. объем инноваций приобрел невиданные до этого масштабы. Среди самых важных нововведений – колесо и повозка [Klimscha, 2017], разведение шерстных овец, одомашнивание осла [Rossel et al., 2008] и лошади [Warmuth et al., 2011], культивация оливы [Salavert, 2008] и виноградной лозы [McGovern et al., 1997]. С применением различных примесей в металлургии изготовление пре стижных предметов перешло в разряд производства обычных товаров. Со временем добавились инновационные техники, например литье по выплавляемой модели [Hansen, 2014b]. Серебро получали из свинца путем купелирования; эта технология распространилась по всему Ближнему Востоку и Во сточному Средиземноморью в течение IV тыс. до н.э. [Hansen, Helwing, 2016]. В керамическом производстве важным нововведением было использование гончарного круга [Doherty, 2015]. Изобретение клейма для управления товарооборотом и письма для ведения записей имело огромное значение [Nissen, Damerow, Englund, 1991]. Многие инновации вызывали изменения в способах производства. Массовое производство и повторяемость производственных процессов также зародились в IV тыс. до н.э. [Pollock, 2017].

Каждое нововведение имело значительные экономические, социальные и культурные последствия. Более того, они формировали фигуры мужчин и женщин. Люди становились водителями, конниками, во- инами или писателями и читателями путем интенсивных тренировок и постоянной практики. Повозки позволили перевозить тяжелые грузы, например урожай; таким образом, их применение косвенно влияло на распространение сельскохозяйственной продукции. Повозки способствовали развитию мобильного образа жизни скотоводов в обширных степях. Разведение длинношерстных овец привело к получению и обработке шерсти, что вызвало революцию в производстве текстиля. Жители степей получили качественные защитные ткани для одежды, передвижных палаток и юрт. Одомашнивание лошади позволило контролировать большие стада крупного рогатого скота и овец. Еще более важной была возможность быстрого преодоления больших расстояний верхом; скорость передвижения проложила путь в современную эпоху. Только в начале XIX в. железнодорожное сообщение превзошло эту скорость. Разработка медных сплавов привела к решающему повышению качества металлов; литье стало более простым, эластичность и твердость металлических сплавов значительно улучшились по сравнению с чистой медью. Из технологии изготовления престижных предметов выросла эффективная индустрия по производству основных товаров. С техническими усовершенствованиями в металлургии тесно связаны достижения в производстве вооружения: первые мечи и наконечники копий, а также более эффективные боевые топоры появились на Кавказе и в Во сточной Анатолии. Эти новшества могли предполагать изменения в приемах ведения войны. Есть данные о военных конфликтах и бунтах среди населения Северной Месопотамии в течение IV тыс. до н.э. [Reichel, 2006; Bernbeck, 2009; McMahon, 2009]. Наконец, на Ближнем Востоке и в Египте началось производство каменных статуй богов и правителей выше человеческого роста [Kemp, 2000]. Большие антропоморфные каменные стелы, распространенные на территории от Кавказа до Атлантического побережья, также можно рассматривать как иконографическую инновацию IV тыс. до н.э. [Robb, 2009]. Их очень верно называют «камнями силы», т.к. они демонстрируют концентрацию власти в руках небольшого числа людей в те времена [Vierzig, 2017].

Теоретические основы

Современное использование термина «инновация» было введено Й.Ф. Шумпетером, который в конце 1930-х гг. назвал технические инновации основанием для существования более длительных экономических циклов, перекрывающих краткосрочные. По его мнению, инновации играют решающую роль в экономическом развитии [Schumpeter, 1939]. Й.Ф. Шумпетер основывался на статье Н.Д. Кондратьева [Kondratieff, 1926], где постулировалось существование долговременных (50–60 лет) циклов экономического подъема, за которым следует депрессия. Каждый такой цикл вызывается определенными инновациями, например изобретением парового двигателя, железной дороги и т.д. Применение этой модели к археологии имеет большой эвристический потенциал. Концентрация инноваций в неолите и в IV тыс. до н.э. подтверждает наблюдения наших дней: технические новшества не появлялись непрерывно и по одному, но были разнесены во времени и возникали группами. Г. Менш считал, что инновации с большей вероятностью появляются в периоды кризиса и, следовательно, являются предпосылками новой долговременной волны экономического процветания [Mensch, 1975].

Й.Ф. Шумпетер также отмечал одновременное эволюционирование технологий, организаций и учреждений, что является азбучной истиной в современной теории инноваций [The Oxford Handbook…, 2004]. Р.Р. Нельсон и С.Г. Винтер [Nelson, Winter, 1977, 1982] поддерживали его взгляды. Они подчеркивали идею Шумпетера о том, что инновация в экономической системе аналогична созданию чего-то нового в искусстве, науке или практической жизни и что это новое в значительной мере состоит в рекомбинации уже существующих понятий и физических материалов [Nelson, Winter, 1982]. Авторы указывали на важно сть институциональной структуры для адаптации инноваций: «технологических режимов» и «сред отбора» [Nelson, Winter, 1977]. Технологические режимы – это «скелеты» исследования, сравнимые со «стилями мышления» (Denkstile) Л. Флека [Fleck, 1993]. Среды отбора для инноваций – «фирмы», потребители и регуляторы (государственные учреждения). В до-государственных сообществах решающими факторами являются домохозяйства, их члены, политические и религиозные власти.

Важность институциональной структуры также подчеркивал Ф.В. Джилс в своей многоуровневой схеме, куда входят такие эвристические понятия, как нишевые инновации, социотехнические ландшафт и режимы [Geels, 2002; Geels, Schot, 2007]. Последние отно сятся к общим когнитивным программам в инженерном сообществе, а также к более широким сообществам в социальных группах. Технологические ниши представляют собой микроуровни, на которых возникают инновации. Такие новшества являются исходно нестабильными «социотехниче-скими формами» с низким уровнем исполнения. Нишевые инновации разрабатываются небольшими коллективами специалистов, часто аутсайдерами или альтернативными игроками. Социотехни-ческие ландшафты образуют экзогенные среды вне прямого воздействия нишевых и режимных игроков

(макроэкономика, культурные модели, макрополитические события). Изменения на уровне ландшафтов обычно протекают медленно (в течение десятилетий или даже столетий). Ф.В. Джилс считает, что все три уровня оперируют сетевыми моделями. Процессы передачи на расстояние, как и взаимосвязи комплексов археологических явлений в конце IV и III тыс. до н.э., были проанализированы на примере баденской культуры [Furholt, 2008].

Можно также предположить, что сетевые структуры использовались для распространения нововведений в пространстве. В случае с ранней металлургией быстрая передача знаний была обусловлена, вероятно, существовавшими связями между Ираном и Балканами [Hansen, 2016]. Археологически распространение инноваций часто прослеживается только через артефакт, но не в целом в материальной культуре. Каким бы образом ни происходила передача знаний по металлургии, это способствовало их сохранению. Интеграция технических знаний различного происхождения в более широкую сеть могла являться операционной основой того, что города Месопотамии стали центрами сложноорганизованных инновационных сообществ. Еще одним способом распространения инноваций была миграция больших групп людей. Это подтверждено как для доисторического, так и для исторического периода. Новейшие исследования древней ДНК указывают на возможные миграции в начале III тыс. до н.э. [Haak et al., 2015].

Микроуровень в теории Ф.В. Джилса можно рассматривать с археологической точки зрения через детальный научный анализ инноваций, что позволяет, например, определять различия в составах металлических сплавов или способах производства деревянных колес. Изменения в стадиях развития социотехниче-ского ландшафта можно оценить на макроуровне. Новый исследовательский инструмент «Цифровой атлас инноваций» позволяет проиллюстрировать траектории и периоды быстрого распространения инноваций на динамических картах. Более того, можно количественно оценить плотность инноваций в долговременной перспективе. Это помогает описывать знания в доисторических сообществах и прослеживать их распространение в пространстве и времени.

Зарождение цивилизации

Продолжающаяся дискуссия о том, что вызывает появление инноваций: спрос (потребитель) или технология (поставщик), т.н. теория тяги и толчка, не помогает в объяснении обсуждаемых здесь примеров [Rogers, 1995]. Многоуровневое рассмотрение вы- глядит более продуктивным в обсуждении этих инноваций. Более того, новая хронология на основании радиоуглеродных дат не подтверждает старую модель развития всех технических новшеств в Месопотамии и Египте. Новые данные открыли возможность для построения иной модели. Гипотеза такова: это было не развитие новых техник, а применение техник из различных периферийных районов и их новая комбинация в «центрах», что и послужило основой для успеха «цивилизаций» Месопотамии и Египта. Она подрывает наиболее распространенную точку зрения, согласно которой все технические инновации возникли в центрах «передовых цивилизаций» и оттуда распространялись на «периферию» [Childe, 1958; Sherratt, 1981; Frank, Gills, 1992].

Институциональная структура, обсуждаемая Р.Р. Нельсоном и С.Г. Винтером, подразумевает понимание технических инноваций в их социальных измерениях и последствиях. Возникает вопрос: технологические достижения порождают социальные изменения или наоборот? Этнографические данные, по-видимому, показывают, что политическая централизация вызывает цепочки инноваций [Sigrist, 1979]. Это согласуется с другим сопутствующим явлением, а именно производством излишков. Г.В. Пирсон [Pearson, 1957] в своей известной статье отмечал: «Всегда и везде имеются потенциальные излишки. Важно, что имеются институциональные средства для воплощения их в жизнь». Следовательно, излишек как инновация появился благодаря политической централизации, сосредоточению власти в руках сильных правителей [Hansen, 2018]. В этом отношении IV тыс. до н.э. было своеобразным «водоразделом» в древнейшей истории Евразии благодаря не только новым ключевым технологиям, но и новым формам социального доминирования [Hansen, 2014a]. Надрегиональная идеология воина возникла на Кавказе и достигла Западной Европы [Hansen, 2013; Jeunesse, 2015]. Это можно рассматривать как новый механизм, вызвавший реорганизацию всех отношений в обществе [Das Spiel…, 2003].

Создание жесткой иерархии не требовало влияния развитых «цивилизаций» [Scott, 2017]. При определенных условиях такие иерархии образуются автохтонно, но они и разрушаются регулярно [Jeunesse, 2014]. Ранним государствам постоянно угрожали болезни, восстания или военные конфликты, они неоднократно распадались [Scott, 2017]. Развитие истории социальных институтов было прерывистым и непоследовательным [Ur, 2010].

Очевидный параллелизм между инновационными кластерами IV тыс. до н.э. и социальными переустройствами этой эпохи согласуется с понятием социальных и технических инноваций как коэволюционного процесса [Alijani, Wintjes, 2017].

Хронология

Первые калиброванные радиоуглеродные даты перевернули устоявшуюся хронологию доисторического периода. В особенности это коснулось IV и III тыс. до н.э. Стало очевидно, что многие проявления культуры, которые, как считалось, бытовали в течение лишь не скольких столетий в пределах II тыс. до н.э., на самом деле охватывали почти все III тыс. до н.э. [Черных, Орловская, 2004]. Находки из известного захоронения в Майкопе пришлось удревнить более чем на 1000 лет [Черных, Орловская, 2008; Govedarica, 2002; Chernykh, 2008].

В последние десятилетия появился ряд монографий, по священных исследованиям в Северном Причерноморье, Евразийской степи и на Кавказе [Anthony, 2007; Kohl, 2007; Cunliffe, 2015]. Новые данные по хронологии вызвали большие сомнения в том, что все инновации были разработаны на Ближнем Востоке. Сегодня уже нельзя утверждать без колебаний, где именно «изобретены» колесо и повозка, т.к. самые ранние археологические свидетельства распределены в очень узком интервале ок. 3500 лет до н.э. между Балтийским морем и Месопотамией [Klimscha, 2017].

Знаменитое курганное захоронение в Майкопе [Пиотровский, 1998; Бронзовый век…, 2013], открытое в 1897 г. Н.И. Веселовским, обсуждалось в течение XX в. такими известными учеными, как М. Ростовцев [Rostovtzeff, 1922], В.Г. Чайлд [Childe, 1936] и др. Имея в виду царские захоронения в Уре, можно говорить о свидетельствах связи происхождения майкопского погребального инвентаря с Месопотамией. Однако радиоуглеродное датирование показало, что захоронение было совершено между 3700 и 3500 гг. до н.э., а не ок. 2500 г. до н.э. Это делает его более чем на одно тысячелетие древнее, чем считалось долгое время [Govedarica, 2002]. Невзирая на новые даты, специалисты продолжают считать, что майкопская культура является результатом прямого влияния Месопотамии или еще более крупных миграций с юга [Массон, 1997; Izbitser, 2003; Pitskhelauri, 2012].

Монументальный курган, более 10 м в высоту, был сооружен над могилой одного погребенного высокого ранга и двух других индивидов. В погребальной камере находились сосуды из золота, серебра и бронзы, которые представляют собой самые ранние известные образцы металлических емко стей. Кроме того, обнаружены золотые и серебряные фигурки быков, указывающие на раннее применение техники литья по выплавляемой модели. Найдены также 70 золотых бляшек с изображением льва, которые, вероятно, были нашиты на мантию. Это захоронение является самым ранним известным погребением, где прослеживается иконография льва как геральдического животного правителя [Трифонов, 1998; Hansen, 2017]. В могиле находились тысячи золотых бусин, а также бусины из бирюзы и сердолика.

Курганные захоронения возводились уже в V тыс. до н.э. [Govedarica, 2004; Кореневский, 2012]. Тем не менее монументальность кургана в Майкопе – неизвестное до тех пор явление, она символизирует новый державный социальный статус погребенного, особо подчеркнутый двумя другими захоронениями лиц, которые были принуждены последовать в могилу за умершим [Testart, 2004]. Это соответствует политическому ландшафту того времени. В городах на севере Месопотамии, таких как Арслантепе [Frangipane, 2016], Тель-Брак [Emberling, 2002; Oates et al., 2007; McMahon, 2013], Хамукар [Reichel, 2006] и Тепе Гавра [Tobler, 1950], появление сильных правителей и первые шаги к созданию государства, вероятно, относятся к первой половине IV тыс. до н.э. [Stein, 2012].

Инновации и миграции в IV и III тыс. до н.э.

Многие инновации, упомянутые выше, встречаются в археологических материалах примерно одного и того же времени по всей Западной Евразии и на Ближнем Востоке. Кавказский регион играет важнейшую роль в понимании процесса передачи технологий и знаний в течение IV–III тыс. до н.э. [Мунчаев, 1975; Hansen, 2014b; Kohl, Trifonov, 2014; Chernykh, 2017; Sagona, 2018]. Майкопский феномен дает нам ранние свидетельства о некоторых инновациях, таких как шерсть [Shishlina, Orfinskaya, Golikov, 2003], тяга [Reinhold et al., 2017], металлические сплавы, серебро и др. Кавказ – один из наиболее богатых минералами регионов в Евразии [Иессен, 1935]. Руды, содержащие медь, золото и сурьму, разрабатывались здесь начиная не позднее чем с бронзового века. Старейшая шахта по добыче золота в Сакдрисси (Грузия) относится к IV тыс. до н.э. [Гамбашидзе и др., 2010; Stöllner, 2014]. Без сомнения, эти ресурсы были привлекательны для развивавшихся урбанистических культур Месопотамии. Жители степей Северного Причерноморья, к северо-западу от Кавказа, также были заинтересованы в добыче металла и месте важных широких взаимодействий, которые связывали Кавказ с Карпатами и далее с Центральной Европой.

Уже в IV тыс. до н.э. Кавказ был связан с Центральной Европой. Это подтверждается множеством отдельных элементов, а также большим количеством материалов из более поздних погребений майкопской и новосвободненской культур [Rezepkin, 2000; Канторович, Маслов, Петренко, 2013; Belinskij, Hansen, Reinhold, 2017]. Достаточно вспомнить топоры с от- верстием для насада [Hansen, 2010] или кинжалы [Кореневский, 2011].

Кроме того, хорошо известны изображения упряжек быков на камнях в Каменной Могиле на Украине (рис. 1), в Альпах и в мегалитической погребальной камере в Цюшене близ Фрицлара в Северном Гессене (рис. 2). Узнаваемы большие рога, тела переданы простой вертикальной линией. Оба тягловых животных привязаны к ярму, показанному горизонтальной линией. Между ними изображена двухколесная повозка с длинным тяговым брусом. Это графическое изображение, которое сегодня мы бы назвали иконографическим, подчеркивает большую значимость изобретения повозки.

Поразительные связи можно усмотреть между элементами в двух мегалитических погребениях, одно

Рис. 1 . Изображения быков, запряженных в повозки. Каменная Могила, Украина (по: [Gladilin, 1966/1969]).

Рис. 2 . Изображение упряжки быков в двухколесной повозке на плите из погребальной камеры в Цюшене (Гессен, Германия). Фото предоставлено Ландшафтным музеем Гессен-Кассель (Museumslandschaft Hessen Kassel).

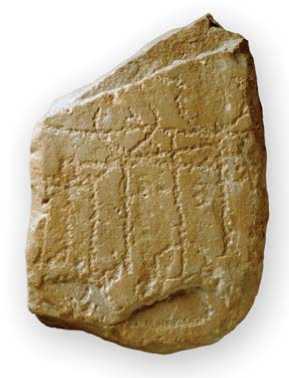

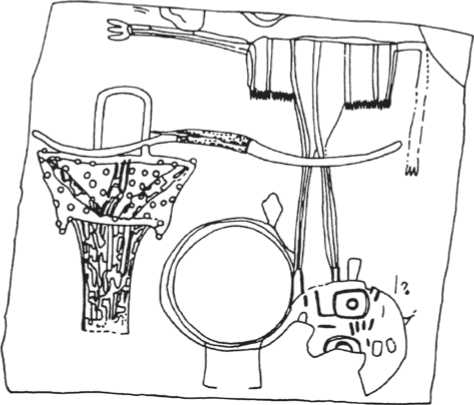

из которых находится в Новосвободной, близ Майкопа, в западных предгорьях Кавказа (рис. 3), другое – в Гёлицше, недалеко от г. Лойна, в Саксонии-Анхальт (рис. 4). А. Резепкин уже указывал на эти связи [Rezepkin, 2000; Резепкин, 2012]. Рефлексивные луки и колчаны были изображены в обоих погребениях на одной из каменных плит. В Гёлицше плиты погребальной камеры были покрыты плотным геометрическим орнаментом (зигзаги и треугольники), нетипичным для Центральной Германии. Аналогичный

0 50 cм

Рис. 3 . Изображение лука и колчана. Новосвободная, Адыгея, Россия (по: [Rezepkin, 2000]).

орнамент обнаружен в могилах с каменной кладкой того же времени в Северном Причерноморье [Szmyt, 2014]. Удивительно, но черты таких погребальных комплексов зафиксированы также в долине р. Регниц в Средней Франконии [Nadler, 2011].

Таким образом, можно утверждать, что связи между Кавказом и Северным Причерноморьем существовали и были намного более обширными, чем просто случайный обмен мобильными вещами. Эти контакты также имели религиозно-идеологическое значение, поскольку оказывали влияние и на обустройство погребений.

Передача знаний

Технические знания распространяются в бесписьменных сообществах через прямой контакт, личные связи, имитацию и обучение [Hansen, 2016]. Таким образом, передача знаний связана с высокой мобильностью людей в существующих системах. Культуры шнуровой керамики, одиночных погребений и ямная долгое время считались результатом миграции и связывались с индоевропейцами [Glob, 1968; Gimbutas, 1994]. С тех пор отмечается тенденция распознавать в этих культурах особые социальные формы репрезентации [Damm, 1991].

Сегодня, впервые в истории археологических исследований, палеогенетика предоставляет бесспорные свидетельства эмиграции из евразийских степей в начале III тыс. до н.э. [Lazaridis et al., 2013; Allentoft et al., 2015; Haak et al., 2015]. На многих европейских

^▼▲▼^^^то«ададй

Рис. 4 . Изображение лука и колчана на плите из могилы в Гёлицше, Саксония-Анхальт, Германия (по: [Dorow, 1832]).

памятниках в скелетах обнаружены чумные бактерии Yersinia pestis [Rasmussen et al., 2015]. Этот патоген, возможно, был в останках погребенного в мог. 11 кург. 21 могильника Расшеватский-1 в Ставрополье [Andrades Valtueña et al., 2017]. Курган (85 × 110 м, высота 6,2 м) использовался для захоронений носителями майкопской, ямной и новотитаровской культур в течение более 600 лет. Могила 11 представляет собой захоронение ямной культуры. Согласно радиоуглеродной дате, полученной по костям погребенного (4 171 ± 22 л.н.; MAMS-29816), он был захоронен между 2875 и 2699 гг. до н.э. В настоящее время этот случай, а также захоронение афанасьевской культуры в Горном Алтае представляют самые ранние свидетельства присутствия бактерии Yersinia pestis . Следует отметить, что оба они относятся ко времени, в течение которого предполагаются самые интенсивные миграции в Центральную Европу. Обнаруженный патоген чумы, отно сящийся к периоду позднего неолита – раннего бронзового века, показывает, что примерно 2 800 лет до н.э. бактерия Yersinia pestis была занесена в Центральную Европу из причерноморских степей.

До сих пор неясно, являлись ли люди, бежавшие из районов распространения чумы, носителями патогена или же уровень сопротивляемости этой болезни был разным. В любом случае, воздействие Yersinia pestis может объяснять, почему неолитическое население Центральной Европы генетически сократилось за короткий период. Что бы ни было причиной этого, присутствие патогена чумы в столь раннее время, задолго до известных эпидемий в античный период (например, Юстинианова чума), имеет огромное значение. До настоящего времени распространенные эпидемии не принимались в расчет в археологических исследованиях. Сегодня становится все очевиднее, что мы мало знаем о предпосылках, причинных связях и последствиях миграций.

Масштабные передвижения популяций в III тыс. до н.э., в связи с экспансией групп носителей ямной культуры из степей, долгое время ассоциировались с распространением значимых технологических инноваций из Месопотамии в Европу [Harrison, Heyd, 2007; Kristiansen et al., 2017; Reich, 2018, p. 108–109]. Однако очевидно, что результаты анализа древней ДНК должны изучаться в комбинации с археологическим материалом, с учетом массы нюансов [Furholt, 2018; Wang et al., 2019].

Распространение древних повозок, металлических топоров и составных луков происходило в рамках сетей обмена между Европой, Кавказом и Месопотамией намного раньше, уже в IV тыс. до н.э. Однако может ли свидетельство таких технологических обменов быть представлено также через генетическое взаимодействие? Геномы некоторых носителей ямной культуры из степей, граничащих с Кавказом, имеют тонкие генетические особенности, которые также присущи соседним сельскохозяйственным популяциям в Юго-Восточной Европе. Детальный анализ показал, что этот малозаметный обмен генами не может быть связан с майкопским населением, но генный поток мог прийти с запада [Wang et al., 2019]. Эти тонкие западные генетические особенности представляют интерес и подразумевают контакты между населением степей и западными группами людей, такими как носители культуры шаровидных амфор, в конце IV – начале III тыс. до н.э. Культура шаровидных амфор связывала Карпаты с Балтийским морем. Мир в IV тыс. до н.э. имел развитую сеть контактов, через которую не только распространялись знания и происходил обмен товарами, но и время от времени осуществлялся обмен генами.

С учетом сегодняшнего со стояния изученности распространение инноваций нельзя привязать исключительно к миграциям. Более того, для понимания майкопской культуры необходимо более сложное объяснение, чем просто «миграция(-и) с юга». Сейчас это можно прояснить не только по археологическим находкам, но и по генетическим данным [Ibid.].

Список литературы Технические и социальные инновации: новая область исследований

- Бронзовый век: Европа без границ: каталог выставки / ред. Ю.Ю. Пиотровский. – СПб.: Чистый лист, 2013. – 648 с.

- Гамбашидзе И., Миндиашвили Г., Гогочури Г., Кахиани К., Джапаридзе И. Древнейшая металлургия и горное дело в Грузии в VI–III тыс. до н.э. – Тбилиси: Нац. Музей Грузии, 2010. – 592 с. (на груз. яз.).

- Иессен A.A. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе // Изв. ГАИМК, 1935. – Вып. 120. – С. 7–237.

- Канторович А.Р., Маслов В.Е., Петренко В.Г. Погребения майкопской культуры кургана № 1 могильника Марьинская-5 // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. – М.: Памятники ист. мысли, 2013. – Вып. 11. – С. 71–108.

- Кореневский С.Н. Древнейший метaлл Предкавказья. – М.: Таус, 2011. – 334, [1] с.

- Кореневский С.Н. Рождение кургана. – М.: Таус, 2012. – 256 с.

- Массон В.М. Майкопские лидеры ранних комплексныхобществ на Северном Кавказе // Древние общества Кавказа в эпоху палеометалла (ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации). – СПб.: ИИМК РАН, 1997. – С. 60–84. – (Археологические изыскания; вып. 46).

- Мунчаев Р.М. Кавказ на заре бронзового века: неолит, энеолит, ранняя бронза. – М.: Наука, 1975. – 415 с.

- Пиотровский Ю.Ю. Периодизация ювелирных изделий в Циркумпонтийской провинции (энеолит – ранняя бронза) // Шлиман. Петербург. Троя. – СПб.: Славия, 1998. – С. 82–92.

- Резепкин А.Д. Новосвободненская культурa (на основе материалов могильника «Клады»). – СПб.: Нестор-История, 2012. – 344 с. – (Тр. ИИМК РАН; т. XXXVII).

- Трифонов В.А. Переднеазиатские прототипы майкопских изображений львов: стиль и хронология // Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского: к 90-летию со дня рождения: тез. докл. – СПб., 1998. – С. 93–97.

- Черных Е.Н., Орловская Л.Б. Радиоуглеродная хронология древнеямной общности и истоки курганных культур // РА. – 2004. – № 1. – С. 84–99.

- Черных Е.Н., Орловская Л.Б. Феномен Майкопской общности и ее радиоуглеродная хронология // Археология Кавказа и Ближнего Востока / ред. Н.Я. Мерперт, С.Н. Кореневский. – М.: Таус, 2008. – С. 259–275.

- Alijani S., Wintjes R. Interplay of Technological and Social Innovation // SIMPACT Working Paper. – Gelsenkirchen: Inst. vor Work and Technology, 2017. – N 3. – P. 1–23.

- Allentoft M.E., Sikora M., Sjøgren K.G., Rasmussen S., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P.B., Schroeder H., Ahlström T., Vinner L., Malaspinas A.S., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P.R., Ebel A.V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarysz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolář J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Pálfi G., Pokutta D., Pospieszny Ł., Price T.D., Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrčka V., Soenov V.I., Szeverényi V., Tóth G., Trifanova S.V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Pontén T., Brunak S., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. Population Genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. – 2015. – Vol. 522. – P. 167–172.

- Andrades Valtueña A., Mittnik A., Key F.M., Haak W., Allmäe R., Belinskij A., Daubaras M., Feldman M., Jankauskas R., Janković I., Massy K., Novak M., Pfrengle S., Reinhold S., Slaus M., Spyrou M.A., Szécsényi-Nagy A., Tõrv M., Hansen S., Bos K.I., Stockhammer P.-W., Herbig A., Krause J. The Stone Age Plague and Its Persistence in Eurasia // Current Biol. – 2017. – Vol. 27. – P. 3683–3691.

- Anthony D.W. The Horse, the Wheel and Language: How Bronze Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World. – Princeton; Oxford: Princeton Univ. Press, 2007. – XII, 553 p.

- Belinskij A., Hansen S., Reinhold S. The Great Kurgan from Nalčik: A Preliminary Report // At the Northern Frontier of Near Eastern Archaeology: Recent research on Caucasia and Anatolia in the Bronse age / eds. E. Rova, M. Tonussi. – Turnhout: Brepols, 2017. – P. 13–31. – (Subartu XXXVIII).

- Bernbeck R. Class Conflict in Ancient Mesopotamia. Between Knowledge of History and Historicising Knowledge // Anthropology of the Middle East. – 2009. – Vol. 4. – P. 33–64. – DOI:10.3167/ame.2009.040104.

- Chernykh E.N. The “Steppe Belt” of stockbreeding cultures in Eurasia during the Early Metal Age // Trabajos de Prehistoria. – 2008. – Vol. 65. – P. 73–93.

- Chernykh E.N. Nomadic Cultures in the Mega-Structure of the Eurasian World. – Boston: Academic Studies Press, 2017. – 693 p.

- Childe V.G. The Axes from Maikop and Caucasian Metallurgy // Annals of Archaeol. and Anthropol. – 1936. –Vol. 23. – P. 113–119.

- Childe V.G. The Prehistory of European Society. – Harmondsworth: Penguin Books, 1958. – 185 p.

- Cunliffe B. By Steppe, Desert, and Ocean: The Birth of Eurasia. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2015. – 530 p.

- Damm Ch. The Danish Single Grave Culture – Ethnic Migration or Social Construction // J. of Danish Archaeol. – 1991. – Vol. 10. – P. 199–204.

- Das Spiel des Michel Foucault / Foucault M. Schriften in vier Bänden: Dits et Ecrits. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003. – Bd. III: 1976–1979. – S. 391–429.

- Doherty S.K. The Origin and Use of the Potter’s Wheel in Ancient Egypt. – Oxford: Archaeopress, 2015. – 150 p.

- Dorow W. Altes Grab eines Heerführers unter Attila entdeckt am 18. April 1750 bei Merseburg: Zum ersten Mal nach den im kgl. Regierungsarchiv zu Merseburg vorhandenen Originalzeichnungen und Notizen, welche auf hohen Befehl 1750 davon angefertigt worden sind, vollständig herausgegeben von Hofrath Dr. Dorow. – Halle: E. Anton, 1832. – 43 S.

- Emberling G. Political Control in an Early State: The Eye Temple and the Uruk Expansion in Northern Mesopotamia // Of Pots and Plans: Papers on the Archaeology and History of Mesopotamia and Syria presented to David Oates in Honour of his 75th Birthday. – L.: Nabu publ., 2002. – P. 82–90.

- Fleck L. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache: Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1993. – XLIX, 189 S.

- Frangipane M. The development of centralised societies in Greater Mesopotamia and the foundation of economic inequality // Arm und Reich – Zur Ressourcenverteilung in prähistorischen Gesellschaften: 8. Mitteldeutscher Archäologentag vom 22. bis 24. Oktober 2015 in Halle / Hrsg. H. Meller, H.-P. Hahn, R. Jung, R. Risch. – Halle: Landesamt für Denkmalpfl ege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Landesmuseum für Vorgeschichte, 2016. – S. 1–21. – (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle; Bd. 14/II).

- Frank A.G., Gills B.K. The five-thousand year world system: an interdisciplinary introduction // Humboldt J. of Social Relations. – 1992. – Vol. 18. – P. 1–79.

- Furholt M. Culture History Beyond Cultures: The Case of the Baden Complex // The Baden Complex and the Outside World / eds. M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny. – Bonn: Rudolf Habelt, 2008. – P. 13–24.

- Furholt M. Massive Migrations? The Impact of Recent aDNA Studies on our View of Third Millennium Europe // Eur. J. of Archaeol. – 2018. – Vol. 21, iss. 2. – P. 159–191. – DOI: https://org/10.1017/eaa.2017.43

- Geels F.W. Technological transitions as evolutionary reconfi guration processes: a multi-level perspective and a casestudy // Res. Policy. – 2002. – Vol. 31. – P. 1257–1274.

- Geels F.W., Schot J. Typology of sociotechnical transition pathways // Res. Policy. – 2007. – Vol. 36. – P. 399–417.

- Gimbutas M. Das Ende Alteuropas. Der Einfall der Steppennomaden aus Südrußland und die Indogermanisierung Mitteleuropas. – Innsbruck: Verl. des Inst. für Sprachwissenschaft der Univ. Innsbruck, 1994. – 135 S.

- Gladilin V.N. Die Festbider der Kamenaja Mogila in der Ukraine // Jahrbuch für prähistorische und etnografi sche Kunst. – 1966/1969. – Bd. 22.

- Glob P.V. Vorzeitdenkmäler Dänemarks. – Neumünster: Wachholtz, 1968. – 299 S.

- Govedarica B. Die Majkop-Kultur zwischen Europa und Asien: Zur Entstehung einer Hochkultur im Nordkaukasus während des 4. Jts. v. Chr. // Mauerschau: Festschrift für Manfred Korfmann. – Remshalden-Grumbach: Verl. B.A. Greiner, 2002. – Bd. 2. – S. 781–799.

- Govedarica B. Zepterträger – Herrscher der Steppen: Die frühen Ockergräber des älteren Äneolithikums im karpatenländischen Gebiet und im Steppenraum Südost- und Osteuropas. – Mainz: Verl. Ph. von Zabern, 2004. – 426 S.

- Haak W., Lazaridis I., Patterson N., Rohland N., Mallick S., Llamas B., Brandt G., Nordenfelt S., Harney E., Stewardson K., Fu Q., Mittnik A., Bánffy E., Economou C., Francken M., Friederich S., Garrido Pena R., Hallgren F., Khartanovich V., Khokhlov A., Kunst M., Kuznetsov P., Meller H., Mochalov O., Moiseyev V., Nicklisch N., Pichler S.L., Risch R., Rojo Guerra M.A., Roth C., Szécsényi-Nagy A., Wahl J., Meyer M., Krause J., Brown D., Anthony D., Cooper A., Alt K.W., Reich D. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe // Nature. – 2015. – Vol. 522. – P. 207–211. – DOI: 10.1038/nature14317.

- Hansen S. Communication and exchange between the Northern Caucasus and Central Europe in the fourth millennium BC // Von Majkop bis Trialeti: Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.–2. Jt. v. Chr. / Hrsg. S. Hansen, A. Hauptmann, I. Motzenbäcker, E. Pernicka. – Bonn: Verl. Dr. R. Habelt, 2010. – S. 297–316. – (Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte; N 13).

- Hansen S. Technische und soziale Innovationen in der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr. // Hrsg. S. Hansen, J. Müller. – Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel 5000–1500 v. Chr.: Zwischen Atlantik und Kaukasus / Mainz: Verl. Ph. von Zabern, 2011. – S. 153–191. – (Archäologie in Eurasien; N 24).

- Hansen S. The Birth of the Hero: The emergence of a social type in the 4th millennium BC // Unconformist Archaeology: Papers in honour of Paolo Biagi / ed. E. Starnini. – Oxford: Archaeopress, 2013. – P. 101–112. – (BAR Intern. Ser., N 2528).

- Hansen S. The 4th millennium: A Watershed in European Prehistory // Western Anatolia Before Troy: Proto-Urbanisation in the 4th Millennium BC: Proc. of the Intern. Symp. Held at the Kunsthistorisches Museum Wien, Vienna, Austria, 21–24 November 2012. – Vienna: Austrian Academy of Sciences, 2014a. – P. 243–260. – (Oriental and European Archaeology; vol. 1).

- Hansen S. Gold and silver in the Maikop Culture // Metalle der Macht – Frühes Gold und Silber: 6. Mitteldeutscher Archäologentag vom 17. bis 19. Oktober 2013 in Halle / Hrsg. H. Meller, R. Risch, E. Pernicka. – Halle: Landesamt für Denkmalpfl ege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Landesmuseum für Vorgeschichte, 2014b. – S. 389–410. – (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle; Bd. 11/II).

- Hansen S. Innovationen und Wissenstransfer in der frühen Metallurgie des westlichen Eurasiens // Interactions, Changes and Meanings: Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday / eds. S. Ţerna, B. Govedarica – Kishinev: Stratum Plus, 2016. – P. 107–120.

- Hansen S. The Iconography of Inequality // Rebellion and Inequality in Archaeology: Proc. of the Kiel Workshops “Archaeology of Rebellion” (2014) and “Social Inequality as a Topic in Archaeology” (2015) / eds. S. Hansen, J. Müller. – Bonn: Verl. Dr. R. Habelt, 2017. – P. 113–134.

- Hansen S. Arbeitsteilung, soziale Ungleichheit und Surplus in der Kupferzeit an der Unteren Donau 4600–4300 v. Chr // Überschuss ohne Staat – Politische Formen in der Vorgeschichte: 10. Mitteldeutscher Archäologentag vom 19. Bis 21. Oktober 2017 in Halle / Hrsg. H. Meller, D. Gronenborn, R. Risch. – Halle: Landesamt für Denkmalpfl ege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Landesmuseum für Vorgeschichte, 2018. – S. 1–25. – (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle; Bd. 18).

- Hansen S., Helwing B. Die Anfänge der Silbermetallurgie in Eurasien // Von Baden bis Troia: Ressourcennutzung, Metallurgie und Wissenstransfer: Eine Jubiläumsschrift für Ernst Pernicka / Hrsg. M. Bartelheim, B. Horejs, R. Krauß. – Rahden: Verl. M. Leidorf, 2016. – S. 41–58.

- Harrison R., Heyd V. The Transformation of Europa in the Third Millennium BC: the example of ‘Le Petit-Chasseur I + III’ (Sion, Valais, Switzerland) // Prähistorische Zschr. – 2007. – Bd. 82. – S. 129–214.

- Izbitser E. Art of the Early City-States // Art of the First Cities: The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus / eds. J. Aruz, R. Wallenfels. – N. Y.: The Metropolitan Museum of Art, 2003. – P. 289–290.

- Jeunesse C. Tumulus royaux et agglomérations géantes dans le Chalcolithique d’Europe orientale (cultures de Maikop et de Tripolje): Comment les “sociétés villageoises” chalcolitique succombent à la démesure // Entre archéologie et écologie, une Préhistoired de tous le milieu: Mélanges offerts à Pierre Pétrequin / dir. R.-M. Arbogast, A. Greffi er-Richard. – Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2014. – P. 331–344.

- Jeunesse C. L’Italie et l’émergence de l’idéologie du Guerrier dans la seconde moitié du 4ème millénaire av. J.-C. // Preistoria e Protostoria del Veneto / eds. G. Leonardi, V. Tiné. – Firenze: Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 2015. – P. 187–200.

- Kemp B. The Colossi from the Early Shrine at Coptos in Egypt // Cambridge Archaeol. J. – 2000. – Vol. 10. – P. 211–242.

- Klimscha F. Transforming Technical Know-how in Time and Space: Using the Digital Atlas of Innovations to Understand the Innovation Process of Animal Traction and the Wheel // eTopoi – J. for Ancient Studies. – 2017. – Vol. 6. – P. 16–63.

- Kohl Ph.L. The Making of Bronze Age Eurasia. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007. – 321 p.

- Kohl Ph., Trifonov V. The Prehistory of the Caucasus: Internal Developments and External Interactions // The Cambridge World Prehistory / eds. C. Renfrew, P. Bahn. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2014. – Vol. 3: West and Central Asia and Europe. – Pt. 7. – P. 1571–1595.

- Kondratieff N.D. Die langen Wellen der Konjunktur // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. – 1926. – Bd. 56. – S. 573–609.

- Kristiansen K., Allentoff M., Frei K., Iversen R., Johannsen N., Kroonen G., Paspieszny Ł., Price T., Rasmussen S., Sjögren K.-G., Sikora M., Willerslev E. Re-theorizing mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Culture in Europe // Antiquity. – 2017. – Vol. 91. – P. 334–347.

- Lazaridis I., Patterson N., Mittnik A., Renaud G., Mallick S., Kirsanow K., Sudmant P.H., Schraiber J.G., Castellano S., Lipson M., Berger B., Economou C., Bollongino R., Fu Q., Bos K.I., Nordenfelt S., Li H., De Filippo C., Prüfer K., Sawyer S., Posth C., Haak W., Hallgren F., Fornander E., Rohland N., Delsate D., Francken M., Guinet J.-M., Wahl J., Ayodo G., Babiker H.A., Bailliet G., Balanovska E., Balanovsky O., Barrantes R., Bedoya G., Ben-Ami H., Bene J., Berrada F., Bravi C.M., Brisighelli F., Busby G.B.J., Cali F., Churnosov M., Cole D.E.C., Corach D., Damba L., Van Driem G., Dryomov S., Dugoujon J.-M., Fedorova S.A., Gallego Romero I., Gubina M., Hammer M., Henn B.M., Hervig T., Hodoglugil U., Jha A.R., Karachanak-Yankova S., Khusainova R., Khusnutdinova E., Kittles R., Kivisild T., Klitz W., Kučinskas V., Kushniarevich A., Laredj L., Litvinov S., Loukidis T., Mahley R.W., Melegh B., Metspalu E., Molina J., Mountain J., Näkkäläjärvi K., Nesheva D., Nyambo T., Osipova L., Parik J., Platonov F., Posukh O., Romano V., Rothhammer F., Rudan I., Ruizbakiev R., Sahakyan H., Sajantila A., Salas A., Starikovskaya E.B., Tarekegn A., Toncheva D., Turdikulova S., Uktveryte I., Utevska O., Vasquez R., Villena M., Voevoda M., Winkler C.A., Yepiskoposyan L., Zalloua P., Zemunik T., Cooper A., Capelli C., Thomas M.G., Ruiz-Linares A., Tishkoff S.A., Singh L., Thangaraj K., Villems R., Comas D., Sukernik R., Metspalu M., Meyer M., Eichler E.E., Burger J., Slatkin M., Pääbo S., Kelso J., Reich D., Krause J. Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans // Nature. – 2013. – Vol. 513. – P. 409–413. – https://doi.org/10.1038/nature13673.

- McGovern P.E., Hartung U., Badler V.R., Glusker D., Exner L. The beginnings of winemaking and viniculture in the ancient Near East and Egypt // Expedition. – 1997. – Vol. 39. – P. 3–21.

- McMahon A. The Lion, the king and the cage: Late Chalcolithic Iconography and Ideology in Northern Mesopotamia // Iraq. – 2009. – Vol. 71. – P. 115–124.

- McMahon A. Tell Brak: Early Northern Mesopotamian Urbanism, Economic Complexity and Social Stress, fi fth–fourth millennia BC // 100 Jahre Archäologische Feldforschungen in Nordost-Syrien – Eine Bilanz / Hrsg. D. Bonatz, L. Martin. – Wiesbaden: Harrassowitz Verl., 2013. – S. 67–80.

- Mensch G. Das technologische Patt: Innovationen überwinden die Depression. – Frankfurt a. M.: Umschau, 1975. – 287 S.

- Nadler M. Spätneolithische Stelen und Petroglyphen? Zu einer Neubewertung der sog. Zeichensteingräber im mittleren Regnitztal // Varia Neolithica VII: Dechsel, Axt, Beil & Co – Werkzeug, Waffe, Kultgegenstand?: Aktuelles aus der Neolithforschung / Hrsg. H.-J. Beier, R. Einicke, E. Biermann. – Langenweißbach: Beier und Beran, 2011. – S. 183–210.

- Nelson R.R., Winter S.G. In Search of a Useful Theory of Innovation Research // Policy. – 1977. – Vol. 6. – P. 36–76.

- Nelson R.R., Winter S.G. An evolutionary Theory of Economic Change. – Cambridge: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1982. – XI, 437 p.

- Nissen H.J., Damerow P., Englund R.K. Frühe Schrift und Techniken der Wirtschaftsverwaltung im alten Vorderen Orient: Informationsspeicherung und -verarbeitung vor 5000 Jahren. – Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 1991. – XII, 222 S.

- Oates J., McMahon A., Karsgaard Ph., Quntar S.Al., Ur J. Early Mesopotamian urbanism: a new view from the north // Antiquity. – 2007. – Vol. 81. – P. 585–600.

- Pearson H.W. The Economy has no Surplus. Critique of a Theory of Development // Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory / eds. K. Polanyi, C. Arensberg, H. Pearson. – Chicago: Henry Regnery Company, 1957. – P. 320–339.

- Pitskhelauri K. Uruk Migrants in the Caucasus // Bull. Of the Georgian Nat. Acad. of Sci. – 2012. – Vol. 6. – P. 153–161.

- Pollock S. Working Lives in an Age of Mechanical Reproduction: Uruk-Period Mesopotamia // The Interplay of People and Technologies: Archaeological Case Studies on Innovation / eds. S. Burmeister, R. Bernbeck. – Berlin: Topoi, 2017. – P. 205–224. – (Berlin Studies of the Ancient World; vol. 43).

- Rasmussen S., Allentoft M.E., Nielsen K., Orlando L., Sikora M., Sjögren K.-G., Pedersen A.G., Schubert M., Van Dam A., Kapel O.Ch.M., Nielsen H.B., Brunak S., Avetisyan P., Epimakhov A., Khalyapin M.V., Gnuni A., Kriiska A., Lasak E., Metspalu M., Moiseyev V., Gromov A., Pokutta D., Saag L., Varul L., Yepiskoposyan L., Sicheritz-Pontén T., Foley R.A., Lahr M.M., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. Early Divergent Strains of Yersinia pestis in Eurasia 5,000 years ago // Cell. – 2015. – Vol. 163. – P. 571–582.

- Reichel C. Urbanism and warfare: The 2005 Hamoukar, Syria: Excavations // The Oriental News and Views. – 2006. – Vol. 189. – P. 1–11.

- Reich D. Who We Are and How We Got Here: Ancient DNA and the New Science of the Human Past. – N. Y.: Pantheon Books; Oxford: Oxford Univ. Press, 2018. – 368 p.

- Reinhold S., Gresky J., Berezina N., Kantorovich A.R., Knipper C., Maslov V.E., Petrenko V.G., Alt K.W., Belinsky A.B. Contextualising Innovation: Cattle Owners and Wagon Drivers in the North Caucasus and Beyond // Appropriating innovations: entangled knowledge in Eurasia 5000–1500 BCE: Papers of the Conf., Heidelberg, 15–17 Jan. 2015. – Oxford, 2017. – P. 78–97.

- Rezepkin A.D. Das frühbronzezeitliche Gräberfeld von Klady und die Majkop-Kultur in Nordwestkaukasien. – Rahden: Verl. M. Leidorf, 2000. – 78 S. – (Archäologie in Eurasien; Bd. 10).

- Robb J. People of Stone: Stelae, Personhood, and Society in Prehistoric Europe // J. of Archaeol. Method and Theory. – 2009. – Vol. 16. – P. 162–183.

- Rogers E.M. Diffusion of Innovations. – N. Y.: Free Press a division of Simon & Schuster, Inc., 1995. – XVII, 519 p.

- Rossel S., Marshall F., Peters J., Pilgram T., Adams M.D., O’Connor D. Domestication of the donkey: Timing, processes, and indicators // Proc. Nat. Acad. Sci. – 2008. – Vol. 105. – P. 3715–3720.

- Rostovtzeff M. Iranians and Greeks in South Russia. – Oxford: At The Clarendon Press, 1922. – X, 260 p.

- Sagona A. The Archaeology of the Caucasus: From Earliest Settlements to the Iron Age. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2018. – XVI, 541 p. – (Cambridge World Archaeology).

- Salavert A. Olive cultivation and oil production in Palestine during the early Bronze Age (3500–2000 B.C.): the case of Tel Yarmouth, Israel // Vegetation History and Archaeobotany. – 2008. – Vol. 17, suppl. 1. – P. 53–61.

- Schumpeter J.A. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. – N. Y.; L.: McGraw-Hill Book Company, 1939. – 461 p.

- Scott J.C. Against the Grain: A deep History of the Earliest States. – Yale: Yale Univ. Press, 2017. – 336 p.

- Sherratt A. Plough and pastoralism: aspects of the secondary products revolution // Pattern of the Past: Studies in Honour of David Clarke / eds. I. Hodder, G. Isaac, N. Hammond. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981. – P. 261–305.

- Shishlina N.I., Orfi nskaya O.V., Golikov V.P. Bronze Age Textiles from the North Caucasus: New Evidence of Fourth Millennium BC Fibres and Fabrics // Oxford J. of Archaeol. – 2003. – Vol. 22, iss. 4. – P. 331–344.

- Sigrist Ch. Regulierte Anarchie: Untersuchungen zum Fehlen und zur Entstehung politischer Herrschaft in segmentären Gesellschaften Afrikas. – Frankfurt a. M.: Syndikat, 1979. – XVIII, 278 S.

- Stein G.J. The Development of Indigenous Social Complexity in Late Chalcolithic Upper Mesopotamia in the 5th–4th Millennia BC: An Initial Assessment // Origini. – 2012. – Vol. 34. – P. 125–151.

- Stöllner Th. Gold in the Caucasus: New research on gold extraction in the Kura-Araxes Culture of the 4th Millennium and the early 3rd Millennium // Metalle der Macht – Frühes Gold und Silber: 6. Mitteldeutscher Archäologentag vom 17. Bis 19. Oktober 2013 in Halle / Hrsg. H. Meller, R. Risch,E. Pernicka. – Halle: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Landesmuseum für Vorgeschichte, 2014. – S. 71–110. – (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle; Bd. 11/II).

- Szmyt M. Fourth-third millennium BC stone cist gravec between the Carpathians and Crimea. An outline of issues // Baltic-Pontic Studies. – 2014. – Vol. 19. – P. 107–147.

- Testart A. La servitude volontaire. – P.: Errance, 2004. – Vol. I: Les morts d´accompagnement. – 264 p.

- The Oxford Handbook of Innovation / eds. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2004. – 674 p.

- Tobler A.J. Excavations at Tepe Gawra. – Philadelphia: Univ. of Pennsilvania Press, 1950. – Vol. II. – 262 p.

- Ur J.A. Cycles of Civilization in Northern Mesopotamia, 4400–2000 // J. of Archaeol. Res. – 2010. – Vol. 18. – P. 387–431.

- Vierzig A. Menschen in Stein: Anthropomorphe Stelen des 4. und 3. Jahrtausends v. Chr. zwischen Kaukasus und Atlantik. – Bonn: Verl. Dr. R. Habelt, 2017. – 476 S.

- Wang C.-C., Reinhold S., Kalmykov A., Wissgott A., Brandt G., Jeong C., Cheronet O., Ferry M., Harney E., Keating D., Mallick S., Rohland N., Stewardson K., Kantorovich A.R., Maslov V.E., Petrenko V.G., Erlikh V.R., Atabiev B.Ch., Magomedov R.G., Kohl P.L., Alt K.W., Pichler S.L., Gerling C., Meller H., Vardanyan B., Yeganyan L., Rezepkin A.D., Mariaschk D., Berezina N., Gresk J., Fuchs K., Knipper C., Schiffels S., Balanovska E., Balanovsky O., Mathieson I., Higham T., Berezin Y.B., Buzhilova A., Trifonov V., Pinhasi R., Belinskij A.B., Reich D., Hansen S., Krause J., Haak W. Ancient human genome-wide data from a 3000-year interval in the Caucasus corresponds with eco-geographic regions // Nature Communications. – 2019. – Vol. 10, iss. 1. – P. 590. – https://doi.org/10.1038/s41467-018-08220-8

- Warmuth V., Eriksson A., Bower M.A., Canon J., Cothran G., Distl O., Glowatzki-Mullis M.-L., Hunt H., Luís C., do Mar Oom M., Tupac Yupanqui I., Zabek T., Manica A. European Domestic Horses Originated in Two Holocene Refugia // PLoS ONE. – 2011. – Vol. 6 (3): e18194. – DOI: 10.1371/journal.pone.0018194.