Технические приемы изготовления традиционной одежды как этнографический источник (по материалам восточно-славянских народов Южной Сибири)

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - показать возможности использования технических приемов шитья (рубах) у крестьян Южной Сибири рубежа XIX-ХХ вв. в качестве этнографического источника. Предлагаемая методика исследования базируется на описаниях не только швов и крепления деталей, но и приемов формообразования - способах создания объемов. За основу взяты разработанная в технологии швейных изделий типология строчек и швов, способы их графического изображения, позволяющие провести анализ образцов одежды в восточно-славянских этнокультурных группах, т.е. выстроить систему доказательств их общности или обособленности. Приводятся народные термины, обозначающие технологические характеристики традиционной одежды; дается интерпретация названий, зафиксированная автором в ходе полевых работ. Источниковой базой исследования послужили полевые материалы автора 1970-1990-х гг., а также традиционная одежда из собраний столичных и региональных музеев. Реконструирован процесс формообразования поликовых рубах, в т.ч. со слитными поликами (бесполиковые). Установлено, что отработанные технические приемы, типы швов и строчек были приспособлены для работы с прямыми (не кошеными) отрезами тканей. Анализ технологии изучаемых мужских и женских рубах позволяет связывать их создателей с одной из групп русских старообрядцев-«поляков». Отсутствие близких аналогий между технологиями изготовления «поляцкой» и семейской нательной одежды объясняется тем, что представители забайкальских старообрядцев, видимо, рано начали использовать покупные ткани и кроить кошеные рукава собственными приемами. На основе результатов изучения технологии изготовления традиционных рубах переселившихся в Южную Сибирь выходцев с территории Днепровско-Деснинского междуречья (известного в российской этнографической литературе еще как Пограничье) - старообрядцев и не-старообрядцев Ветковской слободы (Гомельщина), сопредельных районов Черниговщины - сделан вывод о сходстве многих приемов шитья.

Южная сибирь, переселенцы, традиционная одежда, технологические приемы шитья

Короткий адрес: https://sciup.org/145145817

IDR: 145145817 | УДК: 391 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.3.115-125

Текст научной статьи Технические приемы изготовления традиционной одежды как этнографический источник (по материалам восточно-славянских народов Южной Сибири)

Необходимость развивать теорию научного этнографического знания заставляет искать новые возможности для расширения фактологической базы, по выражению В.В. Пименова, новые факты-реальности [1990, с. 43]. Именно факты-реальности впоследствии превращаются в познавательный образ, в свое отражение – факты-знания. Факты-реальности в виде материала, конструкции, технологии при исследовании объектов материальной культуры (жилище, одежда и пр.) менее зависят от факта-мнения или факта-идеи, чем при работе с объектами нематериального происхождения (обычаи, обряды, нормы поведения и пр.). В настоящее время в этнографической науке недостаточно внимания уделяется развитию и совершенствованию методов изучения реальных объектов материальной культуры, музейных коллекций, в частности традиционной одежды.

В 1920-е гг., в период наиболее активного изучения материального наследия народов СССР в его локальных вариантах, этнографы и краеведы занимались в основном рассмотрением способов ношения, покроев и терминологии традиционной одежды [Гринкова, 1927; Данилин, 1927; Зеленин, 1991]. В известном пособии по методикам этнографического исследования Г.Г. Громова изложены порядок и приемы работ в полевых условиях, включающие фиксацию материалов, орнаментов, схем-выкроек [1966, с. 63–76]. Автор не фокусировал внимание исследователя на швах, обработке отдельных узлов (воротника, застежек и пр.), которые являются отражением технологических приемов изготовления одежды, хотя при описании жилищных комплексов подчеркивал необходимость зарисовки строительных приемов [Громов, 1966, с. 59]. Крупный специалист по одежде славянских народов Г.С. Маслова предлагала принять за основу выделения типов одежды их покрой, но для более дробной классификации учитывать материал, техники изготовления, цвет, орнаментику [Лебедева, Маслова, 1967, с. 193]. Следует отметить, что такой признак, как техника шитья традиционной одежды в работах Г.С. Масловой развития не получил. Впервые анализ приемов обработки и шитья оленьих шкур, видов и терминов швов был проведен отечественными этнографами при исследовании традиционной одежды народов Сибири, ими же была предложена подробная программа этнографического изучения [Хомич, 1970, с. 104; Прыткова, 1970, с. 208].

Сравнительно-историческое исследование технологии изготовления традиционной одежды восточно-славянских народов на территории Сибири позволяет выявить особенности их культурного состава, подтвердить или опровергнуть предположения о местах исхода, наметить пути передвижения первопоселенцев края и переселенцев конца XIX – начала ХХ в. Конструктивные традиции, в частности типы наплечной женской одежды (сарафаны), подробно были рассмотрены нами в ранее вышедшей статье [Фурсова, 2015а]. Цель данной работы – показать возможности использования технологии некоторых видов одежды (рубах) крестьян Южной Сибири рубежа XIX–ХХ вв. в качестве этнографического источника. За основу взяты разработанная в технологии швейных изделий типология строчек и швов, способы их графического изображения, позволяющие провести анализ образцов одежды [Савостицкий, Меликов, Куликова, 1971, с. 104–111; Крючкова, 2010, с. 22–39].

Технология традиционной одежды – это приемы создания форм из плоских деталей кроя путем их соединения вручную, а также особенности обработки деталей одежды, которые передавались из поколения в поколение и могли обладать культурной спецификой (наряду с покроем* и конструкцией**). Шитье одежды было сугубо женским занятием, поэтому каждая девочка узнавала названия швов, строчек и пр. от матери и бабушки и приобретала под их руководством технические навыки.

В своем исследовании мы охватываем только ту часть традиционной одежды, которая была сшита из льна домашнего производства на руках. Согласно этнографическим материалам, такую одежду в Сибири в XIX – начале ХХ в. носили старообрядцы-«поляки», бухтарминские кержаки, а также украинские, белорусские, отчасти южно-русские переселенцы. Одежда этих групп в архаичном виде сохранилась в музейных коллекциях Барнаула, Красноярска, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Томска. Коренные сибиряки, в т.ч. чалдоны, северно-русские переселенцы, а позднее и некоторые группы старообрядцев (например, двоеданы) при изготовлении одежды рано стали использовать дешевые китайские и российские ткани, швейные машинки и прибегать к услугам профессиональных мастериц. В предлагаемой статье анализируются технические приемы шитья нательной одежды (рубахи, сорочки) крестьян Южной Сибири, переселившихся из районов Днепровско-Деснинского междуречья (Гомельщина, Черниговщина, Брянщина), известного в научной литературе еще как Пограничье.

Одежда «на тот свет»

Особенно информативно значимым для нашего исследования стало изучение технологии ручного шитья в группах старообрядчества, хронологически нижний слой культуры которого в силу изолированности от мира и приверженности старине включал элементы, отражавшие давние, а подчас и весьма древние реалии. Именно в старообрядческой среде в 1970–1980-е гг. нам удалось зафиксировать погребальные костюмы* и обычай готовить специальный комплект** из льняных тканей домашнего производства. Погребальную одежду шили стежком не «втачкю»***, или «назад иголку», как одежду для живых, а стежком «живулька», или «вперед иголку». При шитье «живулькой» обычай запрещал завязывать на нитке узелки: как и поперечные швы, они, по мнению пожилых женщин, могли быть препятствием на пути человека в Царствие Небесное. Объяснение такому обычаю давал этнограф Д.К. Зеленин, записавший у северно-русских крестьян поверье о возможности возвращения умерших в семью за другими членами: покойник, увидев одежду, сшитую не «живулькой», будто бы захочет увести с собой и кого-то из родных [1991, с. 347]. По этой причине острый конец иголки, которой шили одежду для умершего, символически должен был быть обращен от шьющей к покойнику.

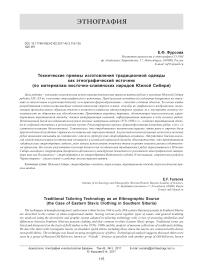

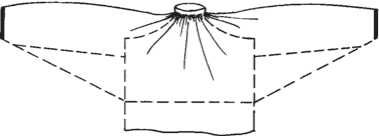

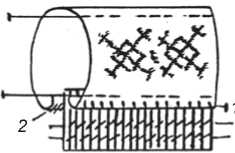

Другим технологическим приемом шитья погребальной одежды было стыковое соединение прямых полотен косым стежком – «через край» (рис. 1, в ). Впрочем, наши информанты указывали и на более детальную дифференциацию: «смертное», заготавливавшееся впрок, шили «через край», т.е. края полотен скрепляли встык, но швы на одежде для умершего внезапно соединяли швом «живулька». Разные подходы к изготовлению погребальной одежды, вероятно, отражают представления о делении покойников на «чис-

б

Рис. 1. Швы в женских полико-вых рубахах.

а , б – швы соединения верхней части с нижней (станом) стежками «через край»; в – шов соединения полотен стана стежками «через край» (встык); г – шов «вподгибку» с закрытым срезом косыми стежками.

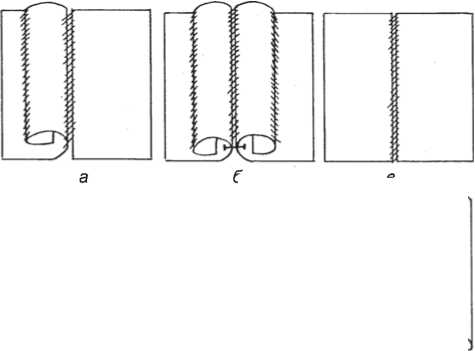

б

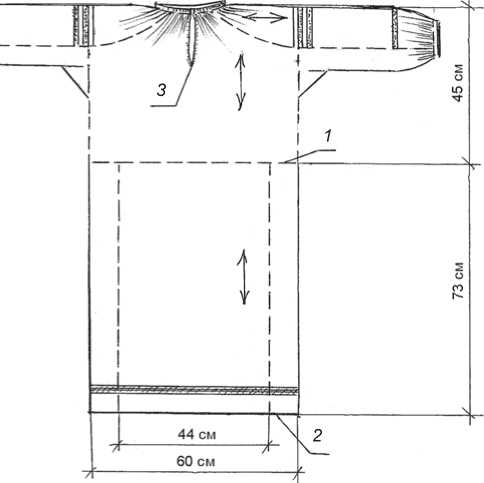

Рис. 2. Конструкция женской погребальной рубахи из холста. Деревня Быструха Владимирской вол. Бийского уезда. 1902 г. Филиал Восточно-Казахстанского историко-этнографического музея, ГИК–IX. а – вид спереди; б – вид сзади.

тых» и «заложных», т.е. умерших скоропостижно или «не своей смертью» [Там же, с. 352]. Таким образом, одежду для «заложных» выделяли особым приемом шитья. Важно отметить, что шов «встык» – наиболее трудоемкий: чтобы попасть иглой в край стыкующихся полотен (захватывается одна-две нити), требуются время и сноровка. Шов «живулька» («живулька» – возм. от слов «живой», «живо», т.е. быстро) выполняется гораздо быстрее, им можно сшить в сжатые сроки одежду для внезапно умершего человека. Стежками «жи-вулька», «через край» и «втачкю» шили из льняной

Рис. 3. Женская рубаха из белого холста. Деревня Быструха Владимирской вол. Бийского уезда. ОГИКМ № 2351.

Рис. 4. Рукав-«куль». ОГИКМ № 2351.

вышивками будет о свещаться также с точки зрения технологии. В начале ХХ в. рубахи с рукавами необычной конструкции «полячки» носили с косоклин-ными сарафанами, напоминающими такую же одежду групп однодворцев Черноземного края и Курско-Белгородского пограничья [Алфёрова, 2008, с. 33; Толкачёва, 2012, с. 168].

Технология изготовления ткани не только погребальные рубахи, но и сарафаны, штаны, саваны, обувь (рис. 2). Большая часть просмотренных нами погребальных комплектов сшита белыми нитями, в цвет костюма, красные нити встречались только у старообрядцев-«поляков». Согласно архивным материалам, в Арзамасском уезде Нижегородской губ. в середине XIX в. среди женских погребальных комплектов нити красного цвета были в костюмах только молодых женщин (РГО. Р. 28. Оп. 1. № 88. Л. 11). Впрочем, традиционная одежда старообрядцев-«поляков» в силу своей яркости и орнаментальности выделялась на фоне многих сдержанных и аскетичных костюмов старообрядческих групп Сибири и России в целом.

Рубахи «поляков» Алтаясередины – второй половины XIX века

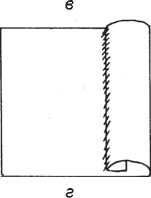

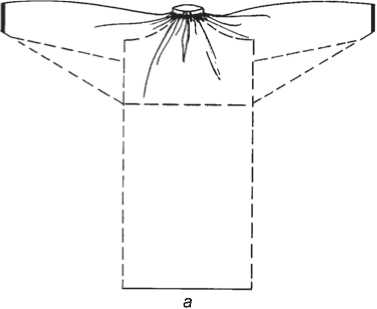

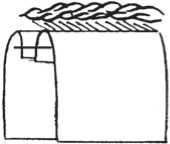

Особый интерес представляют женские поликовые* рубахи старообрядок-«полячек» (скорее всего, свадебные), сшитые на руках примерно в середине – второй половине XIX в. (рис. 3). В научной литературе они известны еще как рубахи с рукавами-«кулями», при изготовлении которых низ рукава складывают конвертом таким образом, что образуется отверстие для руки без собирания сборок (рис. 4). Нежелание старообрядцев собирать в одежде сборки (за исключением ворота) объясняется бытовавшими поверьями о греховности складок (ПМА 1978–1979). Остановимся на технологических приемах соединения полотен, обработке основных узлов (ворот, разрез-застежка, низ рукавов и пр.) рубах; их конструктивные особенности были рассмотрены нами ранее [Фурсова, 2015а, с. 136]. Орнаментация красочными

*Полик – прямоугольная вставка на плечах.

льняных рубах всегда строго соответствовала качеству, свойствам ткани и особенно ее ширине (40– 42 см). В музейных собраниях нами обнаружены три «поляцкие» сорочки из льна: одна короткая, без пришитого стана и две – с пришитым станом. По данным информантов, верхняя часть называлась «чехлик», «кули», нижняя – «стан», «станушка». Каждая из частей рубахи подгибалась и подшивалась швом «впод-гибку» с закрытым срезом. Затем подшитые края скреплялись друг с другом мелкими косыми стежками «через край» (см. рис. 1, а , б ). Такой способ соединения двух частей рубах свидетельствует в пользу гипотезы о происхождении этих сорочек от древних несшитых видов верхней и нижней нательной одежды [Moszynski, 1967, s. 446–448]. Низ подола рубах подшит косыми стежками швом «вподгибку» с закрытым срезом (см. рис. 1, г ).

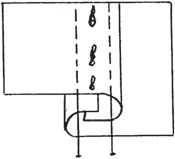

В «поляцких» рубахах рукава с поликом, надставленным кумачовой полоской, соединяются накладными швами с закрытым или открытым срезом: подогнутый край одного полотна укладывается на край другого и скрепляется насквозь стежками (рис. 5, 6). Проложенные таким образом в две-три линии стежки выполняли как соединительную, так и декоративную функции. В рубахе из «Новоселовской коллекции»* Омского государственного историко-краеведческого музея (ОГИКМ, № 2351) первая и третья линии стежков выполнены нитями белого цвета, вторая – голубого цвета в виде чередующихся триад стежков (см. рис. 5). Соединения рукавов со станом выглядят более упрощенными, по сравнению с вышеописанными – в две линии, при этом одна из строчек декоративная (см. рис. 6). У рассматриваемой рубахи боковые полотна сшиты в две строчки, как и в подобной рубахе с рукавами-«кулями» из фондов Алтайского государственного краеведческого музея (рис. 7). При изготовлении типологически более поздних рубах из покупных тканей мастерицы использовали запоши-вочные швы с закрытым срезом, которые выполняли «втачкю» и косыми стежками

Рис. 5. Накладной шов с закрытым срезом.

Рис. 6. Накладной шов с закрытым и открытым срезом.

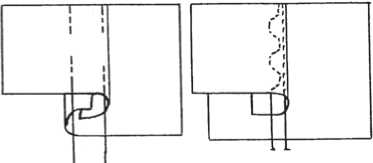

(рис. 8). Такие швы пожилые информантки из д. Топольное Солонешенского р-на Алтайского края называли «слепыми» (ПМА 1988/14). Запошивочные швы получили распространение в первой трети ХХ в., когда «полячки» стали заменять льняную домотканину на покупные ткани, которые по ширине превосходили конструкцию рубах. В этом случае при резании материи, чтобы предотвратить роспуск нитей, края подгибали.

Широкий ворот, образованный передним и задним полотнами, а также поликами, собирали на несколько нитей, стягивавших ткань мелкими складками вокруг шеи (в рубахе № 2351 из ОГИКМ восемь нитей). У более поздних «поляцких» рубах, сшитых из покупных тканей, ворот собран не более чем на три нити. При оформлении таким образом горловины использовался шов «живулька». Этим технологическим приемом рубашки «полячек» отличались от сорочек бухтарминских и значительной части уймонских старообрядок, которые собирали складки у ворота швом «втачкю» (ПМА 1978, 1981; рис. 9, 10).

Еще одним отличительным приемом шитья рассматриваемых рубах было со-

Рис. 7. Женская свадебная рубаха. Алтайский горный окр. Томской губ. Вторая половина XIX в. [Истоки…, 2011, с. 47].

Рис. 9. Воротник рубахи. Деревня Секисовка Владимирской вол. Алтайского горного окр. Конец XIX в. ПМА 1978.

Рис. 8. Запошивочный шов с закрытым срезом.

Рис. 10. Воротник рубахи. Деревня Белая Верх-Бухтармин-ской вол. Алтайского горного окр. Конец XIX в. ПМА 1978.

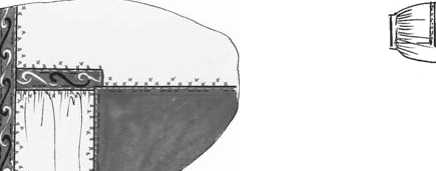

единение поликов с рукавами, а также полотен рукавов с помощью связанной крючком или на спицах кружевной вставки, называвшейся «прошва». Сходные технологические приемы отмечены у родственной «полякам» группы старообряд-цев-семейских Забайкалья, которые, как и «поляки», были высланы в Сибирь из Ветковской слободы (Гомельщина) в XVIII в. (рис. 11). У льняных рубах низ рукавов окантован полоской кумача или обшит косичками-«плетешками» (крепление косыми стежками) (рис. 12). Рубахи

Рис. 11. Рубахи старообрядцев-семейских. Деревня Бичура Бичур-ского р-на Республики Бурятия. 1920-е гг. ПМА 1977.

из покупных бумажных или шелковых тканей также часто оформляли косичками, но низ рукавов при этом дополнительно обшивали полоской ткани с помощью накладных швов.

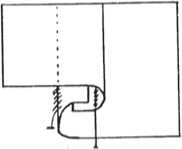

Воротник представлял собой полоску ткани, которую с изнанки пришивали швом «вподгибку» мелкими потайными стежками «назад иголку», а с лицевой стороны подгибали и подшивали такими же едва види-

Рис. 12. Обшивка низа рукавов косичкой-«плетешком».

Рис. 13. Обработка воротника и разреза ворота.

Рис. 14. Женская рубаха старообрядцев. Нарымский казачий поселок быв. Семипалатинской губ. Середина XIX в. [Русский народный костюм…, 1984, с. 217].

Рис. 15. Свадебный костюм жениха-старообрядца. Деревня Секисовка Змеиногорского уезда Семипалатинской губ. Середина XIX – 20-е гг. XX в. [Русский народный костюм…, 1984, с. 217].

мыми мелкими стежками (см. рис. 9). Такой способ соединения давал возможность аккуратно спрятать срезы ткани. У просмотренных рубах из Омского и Алтайского краеведческих музеев воротник, разрез ворота и застежка прошиты по краям красными нитями петельно-узелковыми стежками – «взамок» (рис. 13). Такая обработка нитями красного цвета краев воротника производилась для укрепления ткани (чтобы оформляемый элемент сохранил форму) и декоративности. Она, безусловно, связана с представлениями о возможности нанесения вреда здоровью человека через отверстия в одежде. Неслучайно наши информанты называли такой шов «замком» и выполняли его также при соединении частей рукавов (см. рис. 7). Геометрический орнамент на поликах, воротнике, местах соединения рукавов с поликами вышивали в техниках «верхошов», «набор», «по счету нитей», которые Г.С. Маслова считала наиболее архаичными в русских рукоделиях [1978, с. 41, 42]. Из Нарымского казачьего поселка быв. Семипалатинской губ. в Российский этнографический музей была привезена женская льняная рубаха с рукавами-«кулями» старообрядцев [Русский народный костюм…, 1984, c. 217], которая обнаруживает типологическое сходство с «поляцкими» сорочками (рис. 14).

По технологии изготовления рассмотренные женские рубахи сходны с мужскими льняными рубахами «поляков», которые хранятся в той же «Новосе-ловской коллекции» ОГИКМ, и, вероятно, относятся к свадебным. Однако последние в отличие от полико-вых женских рубах по конструкции туникообразные: у них перегнутое на плечах цельное полотно с вырезной горловиной и боковые полотна-вставки. У мужских рубах по сравнению с женскими конструктивные швы подчеркнуты вышитыми орнаментами и полосками кумача. В рубахе № 3134 из ОГИКМ три полотна стана шириной ок. 40 см соединены косым стежком «встык», а поверх с помощью накладных швов нашиты полоски кумача шириной 4 см, предварительно вышитые меандрическим орнаментом в технике тамбур (рис. 15). Накладными швами соединены и все остальные полоски кумача, например, в месте крепления рукавов к боковым полотнам. Таким же образом нашиты полоски внизу рукавов и подола, а кумачовые ластовицы* прикреплены к рукавам и стану (рис. 16). Соединение деталей рукавов в рассматриваемой ру-

Рис. 16. Соединение рукава со станом и ластовицей. Рубаха середины XIX в. НГКМ, № 9718.

бахе выполнено запошивочным швом, как и в близкой по типу мужской рубахе из этой же коллекции (ОГИКМ, № 3497). Разрез-застежка в рассматриваемых рубахах находится, как правило, слева; горловина и ворот обшиты сплетенными из красных льняных нитей косичками-«плетешками». Из «плетешков» сделаны петли для пуговиц конической формы с ушком (по одной в каждой рубахе), которые держатся на такой же косичке. Эти мужские рубахи подобно женским рубахам с рукавами-«кулями» украшены сложными по композиции вышивками, выполненными в техниках «верхошов», «набор», «по счету нитей». Как уже было показано в наших работах, по происхождению такие рубахи алтайских «поляков» можно связать с одеждой выходцев из районов Брянщины, Гомельщины и Черниговщины, истоки которой выявлены в глубоких культурных пластах Древней Руси (одежда священнослужителей) и средневековой Западной Европы (одежда духовенства, высшей знати) [Фурсова, 2015б, c. 162].

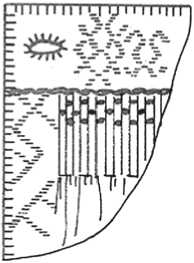

Рубахи ветковских переселенцев из Гомельщины конца XIX века

Выходцы из Гомельщины поселились в с. Ирбей Ир-бейского р-на Красноярского края в конце XIX в. Прежним местом жительства они указывали д. Неглюбку в районе Ветковской слободы, которая была общей прародиной «поляков» Алтая и семейских Забайкалья. В Красноярском краевом краеведческом музее сохранились рубахи со слитными поликами (рукав выкроен заодно с поликом) гомельских переселенцев (КККМ, № 6861-1, 6861-15). Ирбейские рубахи, сшитые в конце XIX в., внешним видом, главным образом конфигурацией, цветом, ме стами расположения орнамента, безусловно, отличаются от рассмотренных выше «поляцких».

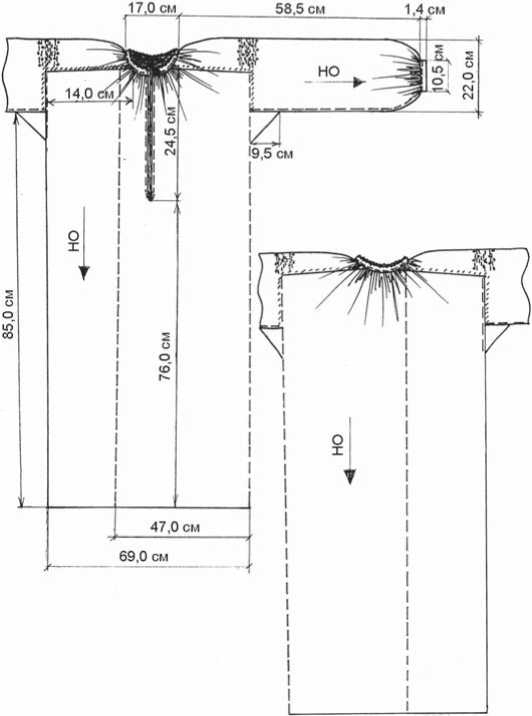

Верхняя часть рубахи № 6861-15 состоит из двух полотен отбеленного холста, нижний стан выкроен из трех суровых полотен шириной 46–47 см (рис. 17). Подшитые края скреплены друг с другом, как и у «по-ляцких» рубах, мелкими ко сыми стежками «через край» (см. рис. 1, б , г ). Рукава сшиты из двух прямых

Рис. 17. Женская сорочка со слитными поликами гомельских переселенцев. Село Ирбей Ирбейского р-на Красноярского края, КККМ № 6861-15.

отрезов ткани разной длины, но не так, как у сорочек «полячек», у которых уголки длинного полотна сворачивались кулем. Ветковские переселенки Красноярья (юг Красноярского края) длинное полотно помещали так, чтобы оно начиналось от горловины, а прямой рукав укладывали сборками внизу у запястья. Кстати, сборками рукавов внизу, воротником-стойкой, характером орнаментации рассматриваемая одежда очень напоминает рубахи населения Гомельщины [Лобачевская, Зимина, 2013, c. 259]. В середине ХХ в. д. Неглюбка Ветковского р-на Гомельской обл. была единственным ме стом в Белоруссии, где сохранялись эти рубахи (в т.ч. со слитными поликами) в комплексе с распашной поясной одеждой – поневой [Там же, c. 22].

Что касается приемов ручного шитья, то ирбей-ские (и неглюбские) рубахи, как и «поляцкие», свидетельствуют об их простоте и рациональности. Прямые полотна соединены встык, подогнутые части верха-«станушки» и низа-«подставы» скреплены косыми стежками через край. У ирбейских и неглюбских рубах, подобно «поляцким», воротник и разрез-застежка ворота обработаны швом «замок» красными льняными нитками (рис. 18). Таким же швом соединены и полотна рукавов с добавлением узорнотканой полоски из красных льняных нитей (рис. 19). Орнамент в виде геометрических фигур (ромбы, квадраты с продолженными сторонами) в плечевой области, местах соединения со станом, хотя и близок к родным, неглюбским, но не идентичен им [Там же, c. 265]. По низу подола ир-

Рис. 18. Воротник рубахи. КККМ № 6861-15.

Рис. 19. Соединение частей рукавов. КККМ № 6861-15.

кие сорочки носили с домотканой нераспашной и распашной одеждой (юбка-ми-андараками, плахтами), которая, как и гомельские поневы, в Сибири быстро вышла из употребления и сохранилась лишь в отдельных музейных собраниях.

Вместе с переселенцами из северных, сопредельных с Ветковской слободой, районов Черниговщины в Сибири появилась традиция пришивать в сорочках полики («уставки») по утку. Впоследствии она стала господствующей при изготовлении одежды сибирячек украинского происхождения. На одной сорочке потомка черниговских переселенцев Д.Е. Лакизо*, крашеными льняными нитками красного и черного цвета на плечах вышит орнамент в виде «цветочной лозы», а по низу подола он выполнен «по выдергу» – по разреженной ткани (рис. 20). Три полотна стана шириной 45 см и рукава скреплены косыми стежками через край. Вставки на плечах сшиты с рукавами и станом запошивоч-ными швами с использованием стежков «назад иголку» и косых. Точно таким же образом вшиты ластовицы под мышками. На этой сорочке, как и на ирбей-ских рубахах, особым швом (в данном случае мережечным) выделены ме ста соединения уставок с рукавами и задними полотнами на спине (рис. 20). Ру- бейских рубах проложена полоска тканого орнамента в виде «шашечек», выполненного красными льняными нитками (№ 6851-15) и белыми (№ 6851-17).

Рубахи переселенцев из Черниговщины первой четверти ХХ века

Льняные сорочки украинских переселенок массово встречались нам во время полевых экспедиций в 1980–1990-е гг. Как в музейных собраниях Сибири, так и семейных хранилищах сохранились преимущественно сорочки с цельным станом («додильна сорочка»), отличающиеся этой особенностью от рубах русских старообрядцев и части белорусских переселенцев. К. Мошинский считал такой вид одежды генетически не связанным с двусоставной рубахой и высказывал предположение о происхождении цельной сорочки от архаичного плаща (пончо) [Moszynski, 1967, s. 446–448]. Известно, что в Среднем Поднепровье та- кава сделаны из отрезов полотен, которые внизу собираются в сборки, удерживаемые манжетами. У рассматриваемой рубахи в отличие от «поляцких» ворот собран на одну нитку и к нему пришит узкий воротник-стойка. Воротник представляет собой полоску ткани шириной 1 см, которая пришита накладным швом к сборенному вороту, а с изнанки подшита мелкими, почти невидимыми, косыми стежками швом «вподгибку» с закрытым срезом (рис. 21). Дополнительно, видимо для придания формы, воротник прошит насквозь стежками «назад иголку». Вдоль края воротника петельно-узелковыми стежками сделаны фестоны. Ворот застегивается на одну металлическую пуговицу и навесную петлю из льняных нитей. Сходным образом без каких-либо застежек пришиты манжеты.

Другая сорочка Дарьи Ефимовны состояла из трех, соединенных встык, полотен стана с «суцельными»

Рис. 20. Соединение полика, стана с рукавом и ластовицей. Рубаха с поликами Д.Е. Лакизо. Деревня Пеньково Маслянинского р-на Новосибирской обл. ПМА 1989.

Рис. 21. Воротник. Рубаха с поликами Д.Е. Лакизо. Деревня Пень-ково Маслянинского р-на Новосибирской обл. ПМА 1989.

рукавами*, сборенными внизу на манжету (бесполиковая) (рис. 22). Полотна рукавов вырезаны уступообразно; выступающие части являются ластовками, а в образовавшиеся уступы вставляются полотна стана. Такой способ кроя слитных с поликом рукавов отличается от кроя вышерассмотренных конструкций, для которых использовались полотна разной длины, но идентичен крою «поляцких» погребальных рубах (ср. рис. 2). Подобные сорочки с цельнокроеными рукавами, пришитыми по утку, хорошо известны по материалам Среднего Поднепровья рубежа XIX–ХХ вв. [Николаева, 1988, c. 82–84].

По техническим приемам шитья данная сорочка Д.Е. Лакизо практически совпадает с вышеописанной. У нее также оформлены мережечными швами места соединения задних полотен с рукавами и обработаны петельно-узелковыми швами края воротника и манжет. Оплечье орнаментировано вытканной зигзагообразной линией и вышивкой льняными нитками красного и черного цвета

Рис. 22. Конструкция рубахи с цельнокроеными рукавами Д.Е. Ла-кизо. Деревня Пеньково Маслянинского р-на Новосибирской обл. ПМА 1989.

Рис. 23. Соединение рукава и стана. Рубаха с поликами Д.Е. Ла-кизо. Деревня Пеньково Маслянинского р-на Новосибирской обл. ПМА 1989.

в техниках «крест» и «полукрест» (рис. 23). Как сообщила Д.Е. Лакизо, все изделия она ткала, шила и вышивала сама в 1927–1928 гг.

Выводы: привязанность к традициям как факт-реальность

Анализ технологии нательных рубах старообрядцев и не-старообрядцев, которые до переезда в Сибирь компактно проживали на территории Днепровско-Дес-нинского междуречья, позволил сделать ряд выводов. Очевидно, что в сшитых из льняных тканей домашнего производства обрядовых, погребальных и свадебных костюмах старообрядцев-«поляков» воплощены наиболее архаичные приемы шитья. Консерватизм объясняется не только господством ручного труда, но и особым отношением к одежде людей еще не столь отдаленного времени. Исторические материалы свидетельствуют о том, что многие дохристианские поверья были очень живучи среди всего населения России, включая членов царской семьи, даже в XVII в. [Громов, 1979, c. 205]. Технические приемы шитья просмотренных нами рубах отражают пережиточные представления о необходимости «оберегаться» от особо опасных покойников, умерших неестественной смертью, защищать тело от злых сил, болезней, наговоров врагов. Поэтому, наверное, неслучайно при шитье одежды использовали шов «замок» (петельно-узелковый*), окантовку косичками-«плетешками» по вороту и низу рукавов, вышивки (мережки) в виде геометрических узоров по низу подола, в местах соединения поликов и рукавов со станом, а также деталей рукавов между собой.

В процессе формообразования поликовых рубах, в т.ч. со слитными поликами (беспо-ликовые), использовались отработанные технические приемы. Типы швов и строчек были приспособлены для работы с прямыми (не кошеными) отрезами ткани, полотна соединялись с минимальными припусками на швы (по одной-две нити) для экономии материала и в эстетических целях. Соединительные швы, наряду с основной скрепляющей функцией, выполняли и знаково-декоративную.

В одежде рассматриваемых групп населения Алтая, Красноярья и Новосибирского Приобья кошеные детали в рукавах рубах из покупных тканей появились значительно позднее, чем у жителей Европейской России, и это сопровождалось распространением т.н. слепых швов (запошивочные с закрытым срезом). Например, даже в 1920–1930-е гг. в Сибири у изучаемых групп не было сорочек с кошеными рукавами, в целом характерными для рубах населения районов Центральной России и ее неславянских соседей [Маслова, 1987, c. 268; Manninen, 1957, s. 107–111].

У русских старообрядок-«полячек», как и у поздних переселенок с Гомельщины и Черниговщины, традиционными для середины XIX – начала ХХ в. можно считать «бористые» по вороту рубахи с объемными по всей ширине рукавами из прямых полотен (сорочки подобного т.н. ренессансного типа известны у народов Европы) [Gaborjan, 1988, p. 31]. Однако на этнографическом материале идентичных им по конструкции и элементам орнаментации женских рубах с рукавами-«кулями» «поляков» пока не обнаружено. Анализ одежды, которая хранится в ряде столичных и региональных музеев, нередко не располагающих необходимой документацией, позволяет сделать вывод о единой технологии шитья мужских и женских сорочек, а следовательно, о принадлежности их владельцев к одной группе русских старообрядцев, известных как «поляки».

Вместе с тем технические приемы изготовления женской нательной одежды в исследованных группах старообрядцев и не-старообрядцев Южной Сибири – выходцев с сопредельных территорий Брянщины, Гомельщины и Черниговщины (Пограничье) – оказались во многом сходными. Более того, у этих переселенцев все сшитое более похоже на результаты работы механического устройства, а не человека, что не только свидетельствует о высоком мастерстве швей-крестьянок, но и подтверждает высказанное некоторыми этнографами мнение об общеславянском проис- хождении поликовых рубах [Лебедева, Маслова, 1967, c. 218]. Так, рубахи «полячек» и ветковских переселенок Красноярья, различающиеся по внешнему виду и конструкции рукавов, поликов, отражают общие принципы шитья (стыковое соединение полотен стана, подгибка низа подола швом «вподгибку» с закрытым срезом и пр.). Особенно четко проявляется единый способ соединения верхней и нижней частей полико-вых рубах и рубах со слитными поликами (скрепление подогнутых срезов косыми стежками), позволяющий неоднократно менять становину с одним верхом. В меньшей степени использование этого технического приема проявляется на сорочках украинских переселенок, для которых характерны цельные полотна стана. Приемы обработки низа рукавов (не манжеты) у белорусско-украинских переселенок и «полячек» были разными ввиду различий в конструкциях рукавов. Сходная технология – соединение деталей рукавов вязаными прошвами – получила воплощение в рубахах родственной «полякам» группы старообряд-цев-семейских Забайкалья. Однако близких аналогий в технологии изготовления «поляцкой» и семейской нательной одежды не обнаруживается по причине того, что представители забайкальских старообрядцев рано перешли на покупные материалы и кроили кошеные рукава, что предполагало использование особых приемов шитья. «Полячки», проявляя сходство с белорусско-украинскими переселенками по многим приемам шитья, оформлению ворота в виде сборок, отличались от них, а также своих алтайских соседей – бухтарминских и значительной части уймонских старообрядок, которые собирали складки швом «втачкю».

Анализ нательной одежды переселившихся в Южную Сибирь в XVIII – начале ХХ в. выходцев с территории Пограничья, где исторически встретились, переплелись и разошлись три ветви восточных славян (русские, украинцы и белорусы), дает основание для размышлений о дальнейших судьбах их культуры и этнографических трансформациях.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Технические приемы изготовления традиционной одежды как этнографический источник (по материалам восточно-славянских народов Южной Сибири)

- Алфёрова Е.Л. Костюмы Курской губернии. - Курск: Обл. Дом народ. творчества, 2008. - 190 с.

- Гринкова Н.П. Одежда западной части Калужской губернии // Материалы по этнографии. - Л., 1927. - Т. III, вып. 2. - С. 17-36.

- Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций. -М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1966. - 81 с.

- Громов Г.Г. Одежда // Очерки русской культуры XVII века. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1979. - Ч. 1. - С. 202-218.

- Данилин А.Г. Крестьянская одежда района «Богословщины» Рязанской губернии // Тр. Об-ва исследователей Рязан. края. - Рязань, 1927. - Вып. IX. - С. 1-15.