Технические средства для получения полуфабрикатов корпуса и начинки для экструдированных пищевых продуктов

Автор: Пальчиков А.Н., Аксенова О.И.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 2 (64), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье предложены новые технические средства для производства пищевых продуктов, технологическая цепочка производства которых включает аппаратурное обеспечение в составе оборудования для приготовления полуфабриката для корпуса, бланширователя для гидробионтов и абразивного измельчителя. Для всей совокупности необходимого оборудования разработаны принципиальные схемы, а абразивный измельчитель прошел экспериментальную апробацию для выявления оптимальных параметров конструкции. Пастообразные кулинарные рыбные продукты издавна вырабатываются на предприятиях многих стран, особенно большой популярностью они пользуются в Японии, Германии, Скандинавских и некоторых других странах. В Польше получили распространение пастообразные рыбные смеси, используемые для изготовления порционных блюд. По своей консистенции эти пасты могут быть крупно- или тонко измельченными. Ароматизацию таких пастообразных продуктов осуществляют добавлением коптильной жидкости, натуральных или синтетических ароматизаторов. В настоящее время растет популяризация использования семян льна как источника альфа-линолевой кислоты, высококачественного протеина, фенольных соединений, пищевых волокон и минеральных веществ. Изделия с применением льняной муки могут быть рекомендованы для включения в пищевые рационы для восполнения дефицита по полиненасыщенным жирным кислотам, пищевым волокнам. В этой связи представляется целесообразным использовать полуфабрикат соответствующей рецептуры для корпусов экструдированного закусочного пищевого продукта. Проведенные проработки могут быть реализованы при производстве отечественного экструдированного закусочного продукта, например, для пива и других напитков, в виде подушечек с тестовым витаминизированным корпусом и начинкой из гидробионтов при назначении специальных режимов экструзии.

Аппаратурное обеспечение, витаминизированный тестовый корпус, бланширователь, гидробионты, абразивный измельчитель

Короткий адрес: https://sciup.org/14040434

IDR: 14040434 | УДК: 641+664.95

Текст научной статьи Технические средства для получения полуфабрикатов корпуса и начинки для экструдированных пищевых продуктов

Экструдированные пищевые продукты все прочнее входят в наш повседневный обиход благодаря целому ряду своих уникальных качеств: высокой пищевой ценности, технологичности и возможности широкого варьирования вкусовых качеств.

Достаточно известными на сегодняшний день являются экструдированные продукты типа «подушечки», корпус которых изготавливают из мучной основы, а начинка варьируется по желанию потребителя.

Представляется целесообразным расширить использование экструзионных технологий для производства пищевого продукта типа «подушечки» с использованием другой сырьевой базы. Основными компонентами, применяемыми в этом случае, могут быть, например, тестовые витаминизированные корпуса, а начинка из измельченных гидробионтов, например различных сортов рыбы.

Пастообразные кулинарные рыбные продукты издавна вырабатываются на предприятиях многих стран, особенно большой популярностью они пользуются в Японии, Германии, Скандинавских и некоторых других странах [1, 2].

Одной из древнейших экономически важных сельскохозяйственных культур многих регионов Европы является лен. Толченое льняное семя в качестве пищевой добавки широко использовалось в средневековой кулинарии в России. В настоящее время семена льна как источник альфа-линолевой кислоты, высококачественного протеина, фенольных соединений, пищевых волокон и минеральных веществ рассматриваются как важный функциональный ингредиент [3-4].

В этой связи представляется целесообразным использовать полуфабрикат соответствующей рецептуры для корпусов экструдированного закусочного пищевого продукта.

В соответствии с поставленной задачей на первом этапе объектами исследований являлись семена льна отечественной селекции масличного сорта «Белоснежка», «ЛМ 98», «ЛМ 97» и канадского сорта «Норлин» урожая 2000-2011 гг. Образцы семян льна получены из коллекции РАСХН ВНИИ Льна г. Торжок. Критерием отбора образцов послужил жирнокислотный состав семян льна, поскольку в настоящее время селекция льна как масличной культуры направлена на модификацию этого хозяйственнополезного признака. Другими объектами исследований являлись тесто для корпусов экструдированного закусочного пищевого продукта, приготовленный на основе измельченных семян льна. В качестве контроля использовали тесто из пшеничной муки, приготовленный по традиционной рецептуре и технологии.

Отбор и подготовку проб для испытаний производили в соответствии с ГОСТ 5904-82.

Жирнокислотный состав липидов семян льна определяли методом газожидкостной хроматографии по ГОСТ Р 51483-99 и ГОСТ Р 51482-99.

Состав белков семян льна определяли методом электрофореза в полиакриламидном геле по методу Laemly U. (1970).

Водорастворимые некрахмальные полисахариды из семян льна извлекали по методу S. Hashimoto, M.D. Shogren, Y. Pomeranz (1986).

Гидролиз полисахаридов проводили по методу Emaga T.H., Rabetafika N. Blecker C.S., Paquot M. (2012), используя 2 М раствор соляной кислоты.

Пищевую и энергетическую ценность корпусов характеризовали расчетным методом по «Справочным таблицам содержание основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов».

Все анализы проводили не менее чем в трех повторностях. Математическую обработку результатов исследований проводили, используя программный пакет программ CurveExpert Ver. 1.34.

Все исследованные сорта льна близки по составу и соотношению основных белковых компонентов — запасных 11s и 7s глобулинов. Сортовые различия проявляются в минорных компонентах альбуминовой фракции.

По минорным компонентам, которые представляют с собой альбуминовую фракцию, идентичны сорта ЛМ 98 и Белоснежка. Сорт Норлин отличается от них наличием в альбуминовой фракции полипептидов 1 и 2, отмеченных на рисунке 2, и отсутствием компонента 5. Сорт ЛМ 97 отличается от первых двух слабым проявлением в альбуминовой фракции компонента 4 и более сильным проявлением компонента 3.

Липидный комплекс исследуемых образцов семян характеризовали по суммарному жирнокислотному составу (таблица 1). Установлено, что для липидов семян сорта ЛМ 98 характерно высокое содержание линоленовой кислоты (67,3 %). Липиды семян сортов ЛМ 97 и Норлин и отличаются высоким содержанием линолевой кислоты (60,1 %, 53,7 % и 61,5 % соответственно).

Рекомендуемое Институтом питания РАМН РФ оптимальное соотношение ПНЖК ω-6/ ω -3 в рационе здорового человека составляет (5-10):1, в лечебном- (3-5):1.

Ни одно из четырех исследованных льняных масел различных сортов не соответствует оптимальному соотношению ПНЖК to -6/ to -3. Масло из семян льна сорта Белоснежка, ЛМ 97 и Норлин имеют схожее соотношение to -6/ to -3 (0,25:1-0,28:1). Масло из семян льна сорта ЛМ 98 кардинально отличается от предыдущих трех масел по соотношению to -6/ to -3 (25:1).

Для получения липидного комплекса проектируемых продуктов с рекомендованным оптимальным соотношением ПНЖК to -6/ to -3 рекомендовано использовать купажирование семян липидов из семян льна сорта ЛМ 98 с липидами из семян сортов Белоснежка, ЛМ 97, Норлин.

Жирнокислотный состав липидов из семян льна, исследуемых сортов

Таблица 1

|

Жирные кислоты |

Обозначение |

Содержания жирных кислот в масле семян, % отн. |

|||

|

ЛМ 98 2009 г. |

Белоснежка 2002 г. |

Норлин 2011 г. |

ЛМ 97 2000 г. |

||

|

Содержание липидов |

% |

41,0 |

35,9 |

40,9 |

35,5 |

|

Пальмитиновая |

С 16:0 |

6,3 |

4,5 |

5,0 |

4,0 |

|

Гексадекановая |

С 16:1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

Сл. |

|

Стеариновая |

С 18:0 |

5,0 |

4,0 |

3,2 |

2,5 |

|

Олеиновая |

С 18:1 |

18,1 |

12,7 |

24,4 |

16,0 |

|

Линолевая |

С 18:2 |

67,3 |

16,7 |

13,0 |

16,7 |

|

Линоленовая |

С 18:3 |

2,7 |

61,5 |

53,7 |

60,1 |

|

Арахиновая |

С 20:0 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

Эйкозеновая |

С 20:1 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

|

Бегеновая |

С 22:0 |

0,2 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

to-6:to-3 |

- |

25:1 |

0,28:1 |

0,25:1 |

0,27:1 |

Молекулярно-массовое распределение полисахаридов и состав моноз слизей семян льна соответственно представлены в таблицах 2 и 3.

Выделенные углеводы преимущественно представлены высокомолекулярными полисахаридами с молекулярной массой более 1000 Да (от 50 до 65 %). Суммарная фракция углеводов с молекулярной массой до 500 Да составляет 16-26 % и представлена, по- видимому, в основном ди- и трисахаридами. В состав промежуточной фракции углеводов (молекулярная масса 500-900 Да) входят преимущественно разнообразные соединения глюкозидного типа (флавоны, антоцианидины и др.), а также сахариды типа тетрасахаридов. Массовая доля этой промежуточной фракции составляет в исследованных образцах семян 19-23 %.

Таблица 2

Молекулярно-массовое распределение полисахаридов льняных слизей, % отн.

|

Молекулярная масса, Да |

Образец |

|||

|

Норлин |

ЛМ 97 |

Белоснежка |

ЛМ 98 |

|

|

Более 1000 |

62 |

58 |

50,1 |

65,4 |

|

500-900 |

21,7 |

19,2 |

23,7 |

19 |

|

Менее 500 |

16,3 |

22,7 |

26,2 |

15,6 |

*Относительная погрешность 10%

Тем не менее известно, что молекулярная масса полисахаридов варьирует при реакциях ассоциации- диссоциации, протекающих с различной скоростью в зависимости от температуры, ионной силы, рН растворов, продолжительности экстракции. В процессе извлечения полисахариды часто гидролизуются собственными ферментными системами семян.

Различия некрахмальных полисахаридов по содержанию отдельных моноз определяется генотипом семян (таблица 2). Так, для семян канадского сорта Норлин, липиды которого имеют повышенное содержание олеиновой кислоты, характерно низкое суммарное содержание мо-ноз, и приблизительно равное 1:1 соотношение в полисахаридах суммы гексоз и пентоз [4].

Напротив, для полисахаридов семян сортов отечественной селекции свойственно высокое суммарное содержание моноз и повышенное соотношения гексоз и пентоз (3:1 и более). Не исключено, что слизи из семян льна отечественных сортов содержат так же некоторое количество глюканов, о чем свидетельствует повышенное содержание глюкозы.

Соотношения указанных моноз приведены в таблице 3.

Реологические свойства слизей льна зависят от состава и химической структуры полисахаридов.

Из представленных данных, очевидно, что текстурные свойства изделий формируется в основном в результате образования полисахаридных комплексов (полисахариды льняной муки, крахмал, сахароза). При этом комплексообразующий эффект определяет исходными эмульгирующимся компонентами меланжа (полярные липиды, яичные альбумины).

Таблица 3

Соотношение содержания некоторых моноз в полисахаридах слизей семян льна различных сортов

|

Соотношения моноз |

Название сорта |

|||

|

Норлин |

ЛМ 97 |

Белоснежка |

ЛМ 98 |

|

|

арабиноза/ ксилоза |

0,5 |

3,3 |

3,0 |

8,0 |

|

галактоза/ ксилоза |

0,5 |

1,6 |

3.6 |

7.7 |

|

глюкоза/ ксилоза |

0,4 |

1,0 |

4,0 |

10,0 |

|

галактоза/рамноза |

0,8 |

3,1 |

2,4 |

2.2 |

|

фукоза/рамноза |

0,2 |

2,2 |

1,7 |

1,3 |

|

рамноза/ксилоза |

0,6 |

0,5 |

1,6 |

3,5 |

С коллоидно-химической точки зрения основой данной технологии является процесс формирования коагуляционных структур (гель) и их переход при влаготепловой обработке к конденсационным структурам (золь). Этот процесс определяется химической природой природных полимеров и режимами влаготепловой обработки.

Особенностью приготовления теста для корпусов является кратковременность замеса взбитой яичной массы с мукой. Меланж без подогрева взбивают до увеличения объема в 2,5-3 раза. Перед окончанием взбивания добавляют льняную муку, смешанную с картофельным крахмалом, и перемешивают не более 15 секунд. Муку вводят в 2-3 приема.

Льняное тесто по своим реологическим свойствам является неньютоновской дисперсной системой, кривые течения которой описываются уравнением Оствальда-ДеВиля: τ=а*γn. Линейные зависимости в координатах lg τ (вязкость) -lg γ (скорость сдвига) для всех образцов теста довольно близки, что характерезует однородность образующихся гелевых структур. Индекс течения (n) для всех образцов льняного теста находятся в диапазоне 1,0-0,83, что характерно для разжижающихся при сдвиге дисперсных систем. Коэффициент консистенций (а) снижается в ряду пшеничное тесто> тесто из семян льна сорта Белоснежка> тесто из семян льна сорта Норлин> тесто из семян льна сорта ЛМ 97> тесто из семян льна сорта ЛМ 98. Можно предполагать, что данная зависимость соответствует высоким вязкостным характеристикам дисперсий слизей семян льна с повышенным содержанием ксилозы (таблица 4).

Изделия на основе полножирной льняной муки сравнимы по своим физико-химиче- ским характеристикам с контрольными образцами из пшеничной муки.

По снижению общей деформации исследованные образцы располагаются в следующий ряд: корпуса из семян сорта «ЛМ 98»>корпуса из семян сорта «ЛМ 97»> корпуса из семян сорта «Белоснежка»>корпуса из семян сорта «Норлин». Отмеченные зависимости коррелируют с содержанием в полисахаридах льна ксилозы, а также соотношением араби-ноза/ксилоза. На основании данных таблицы 2 и таблицы 3 можно предположить, что эта зависимость определяется содержанием скелетного полисахарида нейтральной фракции — арабиноксилана и степенью его ветвления. Для слизей семян льна сорта «Норлин» характерно повышенные содержания линейных форм ара-биноксилана с низкой степенью ветвления. Для полисахаридного комплекса семян отечественной селекции характерна высокая степень ветвления арабиноксиланов и снижения их содержания в суммарных полисахаридах.

При рассмотрении изменения пластической деформации корпусов необходимо принимать во внимание молекулярно-массовое распределения полисахаридов (таблица 2). По-видимому, более низкое значение пластической деформации изделий из семян сорта «Белоснежка» по сравнению с изделиями из семян сорта «Норлин» обусловлено высоким содержанием в последнем фракции полисахаридов с молекулярной массой более 1000 Да.

Органолептические профили корпусов из льняной муки с учетом допустимых приемлемых значений выбранных дескрипторов близки органолептическому профилю контрольного пшеничного изделия и характерны для данного типа мучных изделий.

С точки зрения потребительских свойств изделий необходимо отметить оригинальный вкус и запах корпусов из льняной муки, свойственный жаренному миндалю.

Тем не менее, для органолептических свойств изделий принципиальное значение имеет качество исходных семян льна.

В частности, пониженная балльная оценка дескрипторов запах и вкус для корпусов из семян льна отечественной селекции с высоким содержанием полиненасыщенных липидов (ЛМ 97) связана с их окислительной неустойчивости, образованию продуктов окисления линолевой и линоленовой жирных кислот, имеющих горький и прогорклый привкус.

Изделия из льняной муки относятся к категории продуктов питания специализированного назначения, не содержащих проламинов, токсичных при глютеновой энтропатии. Эти продукты могут быть рекомендованы для включения в пищевые рационы для восполнения дефицита по полиненасыщенным жирным кислотам, пищевым волокнам.

Особенно необходимо обратить внимания на разнообразный химический состав и коллоидно-химические свойства пищевых волокон (некрахмальные полисахариды) семян льна различных сортов. Полученные данные по их химическому составу позволяют предполагать, что некрахмальные полисахариды семян льна являются эффективными энтеро-собентами, позволяющими снижать содержания холестерина сыворотки и холестерина липопротеидов низкой плотности, а также преботиками, стимулирующими анализ короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике. Содержание пищевых волокон в 100 г изделий из полножирной льняной муки обеспечивает 25-35 % от рекомендуемой нормы их суточного потребления.

На стадии термообработки гидробионтов целесообразно использовать усовершенствованный бланширователь.

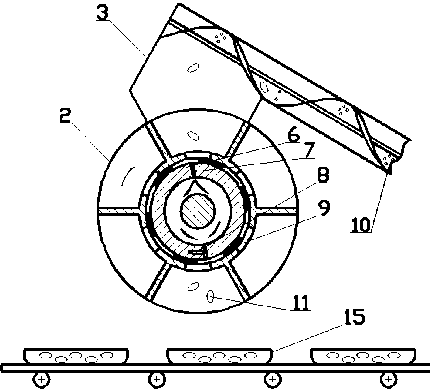

На рисунке 1 изображена принципиальная схема выгрузочного турникетного затвора бланширователя [5-7].

Рисунок 1. Аппарат для бланширования гидробионтов

Работает аппарат следующим образом. При помещении бланшируемого сырья (рыбы) 11 через загрузочный турникетный затвор на транспортирующий шнек 4, в корпус 3 подается пар высокого давления. При перемещении от загрузочного турникетного затвора, соединенного с корпусом 3 герметично, к выгрузочному турникетному затвору 1 пищевое сырье проходит необходимую тепловую обработку. При помещении очередного кармана 2 разгрузочного турникетного затвора 1 над емкостью 15 для размещения консервируемого продукта 11, он оказывается посредством кольцевой проточки 5, отверстий 7, 9 и 13 совмещен с корпусом 3. За счет перепада давления пара в корпусе 3 и кармане 2 поток пара устремляется с большой скоростью по каналу 7. В процессе этого движения происходит засасывание заливочной жидкости из канала 8 и ее эжекция в полость кармана 2. Длительность процесса эжекции заливочной жидкости, а, следовательно, ее количество в емкости 15 определяется положением диафрагмы 12 и ее отверстий 13 относительно отверстий карманов 2. Диафрагма 12 в виде тонкостенного цилиндрического кольца предварительно кре- пится винтами 14 на внутреннем диаметре карманов 2 в положении, определяемом необходимым расходом заливочной жидкости. При дальнейшем повороте выгрузочного турникетного затвора 1 эжекция прекращается вплоть до момента совмещения следующего кармана 2 со следующей емкостью 15. Здесь процесс эжекции необходимого количества заливочной жидкости повторяется, поскольку новые порции пара, поступающие от парогенератора, компенсируют потери, возникающие при выгрузке, и равномерно распространяются по корпусу 3 вплоть до выгрузочного конца, как вдоль шнека 4, так и через перфорацию 10.

Рыба, подвергнутая тепловой обработке с помощью аппарата описанной конструкции и помещенная в устройство для измельчения, сохраняет свою биологическую ценность благодаря контролю содержания жидкостей в конечном продукте и обеспечения их оптимального соотношения. Щелевые насадки на выгрузочном отверстии позволяют ориентировать и укладывать ее непосредственно в размеры подаваемой тары.

Бланшированную рыбу для использования в качестве начинки необходимо измельчать, с этой целью подбирали параметры измельчительных рабочих органов абразивного типа [8-10].

Испытания предложенного рабочего органа для абразивно-импульсного воздействия проводили на бланшированном минтае отдельными кусками массой 80-110 граммов с механическими характеристиками, соответственно, Е=25,7х105 Па и σ сж =7,0х105Па.

Поскольку на основании литературных данных можно предположить зависимость эксплуатационных свойств рабочих органов такой конструкции от отношения расстояния между полосами к ширине полос ( Δ /h) и содержания использованного зерна, в ходе планирования эксперимента в качестве варьируемых выбирались:

-

- параметр Δ /h с интервалом 0,2 ≤ Δ /h ≤ 1,0;

-

- параметр η , характеризующий содержание абразивного зерна в покрытии, в весовых %.

Интервал изменения последнего параметра варьирования устанавливался на основании литературных данных из соображений минимального содержания абразивного зерна для проявления терочных способностей и максимально возможного насыщения допускаемого современной технологией гальваностегии [9-11].

Этот интервал представлял собой следующий диапазон изменения содержания зерна 24А50:

5 ≤ η ≤ 45 (1)

В соответствии с принятыми интервалами варьирования кодированные переменные записывались в виде

X 1 =( Δ /h –0,6)/0,4 и

X 2 =( η -25)/20 (2)

Для детального исследования влияния указанных параметров на эксплуатационные характеристики для разработки рекомендаций по проектированию рабочих органов целесообразно провести факторный эксперимент, выбрав указанные выше интервалы в качестве интервалов варьирования, изменяемых факторов [10-12].

Для отыскания зависимости адекватной реальной строили центрально композиционный ротатабельный план эксперимента.

После испытания образцов результаты заносились в столбцы, отведенные для функций отклика: Y 1 – качество очистки как отношение массы рыбы с 95 % очищенной от чешуи к общей массе очищаемой рыбы; Y 2 – время наработки до снижения производительности опытной машины до 95 %.

Матрица планирования и некоторые вспомогательные величины представлены в виде таблицы 3.

Зависимости Y 1 и Y 2 от варьируемых параметров в этом случае искали в виде:

f = b o +b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 12 X 1 X 2 + b 11 X 1 2+ b 22 X 2 2 (3)

Учитывая проведенные с помощью пакета EXCEL вычисления, включавшие оценку значимости полученных коэффициентов, уравнения регрессии записывали в виде:

Y 1 = 98,1+ 1,0067 X 1 + 0,9567X 2 - 1,1059X 12 - 2,1067X 22 (4)

Y 2 = 1616+41,1945X 1 + 46,1655X 2 -78,51X 12 - 53,49X 22

Полученные уравнения лишь в том случае имеют практическую ценность, когда адекватно описывают исследуемую зависимость. С целью проверки адекватности полученных уравнений регрессии вычисляли дисперсию адекватности. Адекватным уравнение регрессии признается, как известно, в том случае, когда:

S ад / S y < F табл ,

где F табл – табличное значение критерия Фишера.

Таблица 3

Планирование эксперимента для модели зависимости качества очистки и времени наработки от конструктивных параметров рабочих органов

|

№ опытов |

Значения нормированных факторов |

Значения функции отклика Y 1 |

Значения функции отклика Y 2 |

||||||

|

X 1 |

X 2 |

X 1 X 2 |

X 1 2 |

X 2 2 |

эксперим. Y 1i |

расчетные Y 1p |

эксперим. Y 2i |

расчетные Y 2p |

|

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

96,8 |

96,85 |

1580 |

1571,36 |

|

2 |

-1 |

1 |

-1 |

1 |

1 |

94,8 |

94,84 |

1480 |

1488,97 |

|

3 |

1 |

-1 |

-1 |

1 |

1 |

95,0 |

94,94 |

1470 |

1479,03 |

|

4 |

-1 |

-1 |

1 |

1 |

1 |

92,9 |

92,92 |

1400 |

1396,64 |

|

5 |

1,41 |

0 |

0 |

2 |

0 |

97,3 |

97,31 |

1517 |

1517,24 |

|

6 |

-1,41 |

0 |

0 |

2 |

0 |

94,5 |

94,46 |

1404 |

1400,72 |

|

7 |

0 |

1,41 |

0 |

0 |

2 |

95,3 |

95,24 |

1574 |

1574,31 |

|

8 |

0 |

-1,41 |

0 |

0 |

2 |

92,5 |

92,53 |

1447 |

1443,73 |

|

9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

98,1 |

1620 |

||

|

10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

98,0 |

1600 |

||

|

11 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

98,2 |

1610 |

||

|

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

97,9 |

1630 |

||

|

13 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

98,3 |

1620 |

||

Для данных таблицы 3, уровня значимости 0,05 и соответствующих степеней свободы числителя и знаменателя, расчетное значение критерия Фишера значительно меньше табличного.

Полученные таким образом уравнения регрессии отображают реальные зависимости эксплуатационных характеристик абразивных рабочих органов измельчительных машин от конструктивных параметров. Для удобства использования полученных моделей рабочих органов при реальном проектировании нормированные факторы целесообразно перевести в физические переменные [13-15]. С этой целью в полученные уравнения регрессии необходимо подставить выражения для кодированных переменных. После соответствующих преобразований получили:

K=Y i = 164,9(d/t) + 406,4(a/d) - 110,6(d/t)2- 2340,8(a/d)2 + 19,4 (6)

T=Y 2 =11401,9(d/t)+9910,5(a/d)-7850(d/t)2-52322,2(a/d)2-2980,6

Записанные соотношения могут служить для прогнозирования величин эксплуатационных характеристик рабочих органов по величине отношения расстояния между полосами к ширине полос ( A /h) и содержания использованного зерна.

С другой стороны, для заранее заданных значений K 0 - качества и Т 0 -долговечности, могут быть подобраны величины ( A /h) и п , удовлетворяющие заказчика по технологическим или экономическим соображениям.

Полученные экспериментально уравнения регрессии могут служить математическими моделями новых абразивных рабочих орга- нов, которые целесообразно использовать для разработки конкретных конструкций.

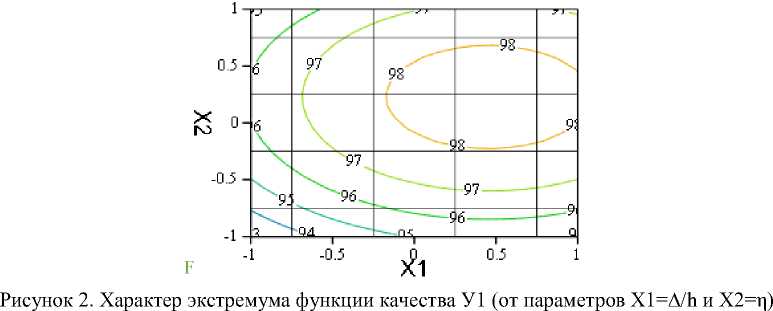

Вторые степени варьируемых переменных говорят об экстремальном характере полученных моделей и вызывают необходимость исследования характера монотонности функций отклика, что сделано графически (рисунок 2).

Точное определение области экстремума, тo есть значений, изменяемых параметров, при которых достигается максимальное качество измельчения, определяется дифференцированием полученного уравнения и проверкой критерия Сильвестра.

Для Y 1 из равенств d Y i / d X i = d Y i / d X 2 =0 имеем: ( A /h) = 0,7455 и (п)=0,0868 (7)

Для Y 2 из равенств d Y 2 / d X i = d Y 2 / d X 2 =0 имеем: ( A /h) = 0,7262 и (п)=0,0947 (8)

При использовании полос h = 10 мм экс- достигнут при А = 7,4-7,3 мм и содержании аб- тремум по качеству измельчения должен быть разива η= 8,5-9,5 %.

Характер монотонности, судя по знакам при квадратичных членах, для обеих функций отклика аналогичен.

Проведенные эксперименты подтвердили целесообразность абразивно-импульсного воздействия на обрабатываемые гидробионты и позволяют включить соответствующий измельчитель в число аппаратов для реализации технологического процесса.

Список литературы Технические средства для получения полуфабрикатов корпуса и начинки для экструдированных пищевых продуктов

- Верболоз Е.И., Алексеев Г.В. Безопасность высокоминерализованной пастообразной продукции из рыбьего фарша.//Материалы конгресса «Политика здорового питания в России», Москва 12-14 ноября 2003 г., VII Всероссийский конгресс. 2003. С. 31-34.

- Верболоз Е.И., Алексеев Г.В. Современные тенденции совершенствования процессов первичной обработки гидробионтов//Тез.докл. 30-я научно-практическая конференция по итогам НИР за 2003 год, Санкт-Петербург, 22-26 марта. 2004. С. 9.

- Kireeva M.S., Markina V.Yu. Development of technology for gluten-free confectionery based on full-fat meal from flax seeds//3rd International Symposium on Gluten-Free Cereal Products and Beverages (12-14 June 2013 Vienna, Austria). 2013. P. 26.

- Uberzug der Arbeitsorgane einer Maschine zur Bearbeitung von Knollen-und Wurzelfruchten/Алексеев Г.В., Грекова И.В. Европейская заявка на патент ЕР 0 403652 А1. Гаага, 1989

- Киреева М.С., Алексеев Г.В. Реология бездрожжевого бисквитного теста на основе полножирной муки из семян льна различных сортов//Хлебопродукты. 2014. №1.

- Верболоз Е.И., Арет В.А., Алексеев Г.В., Кондратов А.В. Возможности управления процессом измельчения путем изменения структурно-механических свойств пищевой смеси//Известия Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий. 2008. № 4. С. 54-58.

- Пат. РФ № 2260385 Бланширователь для консервирования/Алексеев Г.В., Тарасов Е.Н.; Бюлл. №8, 2005.

- Верболоз Е.И., Алексеев Г.В. Исследование пастообразной продукции на основе высокоминерализованного рыбного фарша.//Материалы II Международной научно-технической конференции. Воронеж, 22-24 сентября. 2004.

- Верболоз Е.И., Алексеев Г.В. Высокоминерализованный пастообразный рыбный продукт//«Гастро-2004», 6-й Международный Славяно-Балтийский научный форум, 13 -16 сентября. 2004.

- Арет В.А. Реологические основы расчета оборудования производства жиросодержащих пищевых продуктов. Учеб. пособие. СПб.: С.-Петерб. гос ун-т низкотемператур. и пищевых технологий, 2004.

- Алексеев Г.В., Кондратов А.В. О модели развития кавитационной полости при измельчении пищевого сырья//Хранение и переработка сельхозсырья. 2008. № 2. С. 38.

- Алексеев Г.В., Гришанова (Даниленко) Е.А., Кондратов А.В., Гончаров М.В. Возможности реализации эффектов кавитации для измельчения пищевого сырья//Вестник Международной академии холода. 2012. № 3. С. 45-47.

- Пат. РФ №2239339 Рабочий орган для очистки и измельчения пищевого сырья/Алексеев Г.В., Иванова А.С., Бюлл. №10, 2004.

- Алексеев Г.В., Бриденко И.И. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Механика жидкости и газа». Учебное пособие. ГИОРД, СПб,.2007

- Алексеев Г.В., Кондратов А.В. Перспективы применения кавитационного воздействия для измельчения пищевых продуктов. Монография. Саратов, 2013.

- Алексеев Г.В., Вороненко Б.А., Гончаров М.В., Холявин И.И. Численные методы при моделировании технологических машин и оборудования: учебное пособие. СПб, 2014.