Техники производства стеклянных бусин по материалам Гнёздова (Смоленская область)

Автор: Доброва О.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Коллекция бусин из Гнёздовского археологического комплекса насчитывает более 12 тыс. экз. Большинство из них относится к девяти технологическим группам, хорошо известным по материалам Земляного городища Старой Ладоги. Систематизация коллекции Гнёздова позволила дополнить эти материалы. Так, впервые выделены бусины из сплавленных комочков размягченного стекла. Немногочисленные группы составляют бусины, предположительно изготовленные с помощью формы, и поперечно-полосатые спаянные. Последние имеют аналогии среди материалов античного времени из Северного Причерноморья. Впервые для Древней Руси отмечены стеклянные бусины с медной трубочкой. Аналогии этой редкой технике известны по материалам памятников Центральной Европы. Значительную группу в гнёздовской коллекции составляют двухслойные бусины, изготовленные из тянутой трубочки, тянутой палочки, мозаичные и навитые. Ряд авторов объясняли использование трубочки в качестве сердцевины экономией компонентов шихты. Наличие сердцевин-трубочек в кобальтовых бусинах позволяет предположить их применение для облегчения процесса формования изделия. В IX-XI вв. бусы и браслеты, окрашенные кобальтом, были широко распространены. Это обстоятельство не позволяет говорить, что экономия компонентов шихты является универсальным объяснением использования трубочек-сердцевин. Очевидно, о том же свидетельствует их изготовление из других материалов - меди, керамики. В целом можно заключить, что бусы, выполненные в названных техниках, редки не только в Гнёздове, но и на территории Древней Руси в целом.

Стеклянные бусины, технология, древняя русь, гнёздово

Короткий адрес: https://sciup.org/145145861

IDR: 145145861 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.100-105

Текст научной статьи Техники производства стеклянных бусин по материалам Гнёздова (Смоленская область)

Реконструкция техник производства вещей разных эпох является одним из направлений в изучении древних технологий. Это направление применительно к украшениям из стекла активно разрабатывалось З.А. Львовой и благодаря ее работам стало неотъемлемой частью в систематизации коллекций бусин различной культурно-хронологической принадлежности [1959, 1962, 1968, 1970, 1979, 1980, 1983, 1989].

В настоящей статье подводятся некоторые итоги проведенной работы по систематизации бусин из Гнёз-дова. Изучение изделий de visu позволило сделать ряд наблюдений по технике производства некоторых типов бусин и выявить техники, не фиксировавшиеся ранее в материалах древнерусских памятников*.

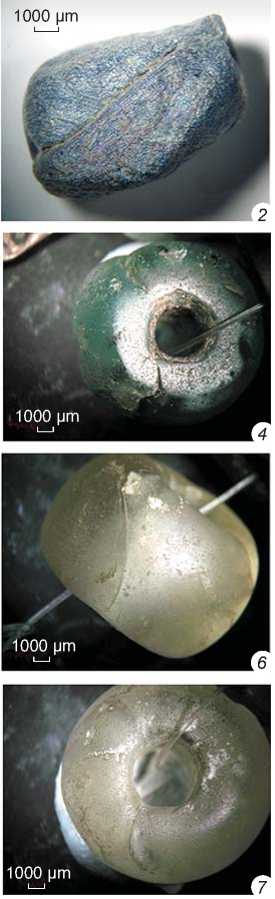

То же зафиксировано в материалах Старой Ладоги, причем там показатель значительно выше – 21,97 % [Львова, 1970, с. 95]. Самой распространенной формой брака в Гнёздове является заплывание канала, как и у староладожских бус [Там же, с. 101–102]. В некоторых случаях наряду с этим наблюдается отсутствие металлической фольги (рис. 1, 2 , 3 , 8 ). Исключительно редки экземпляры, у которых канал не заплыл, однако слой фольги не фиксируется.

Изучение бус данного типа привело исследователей к выводу, что внешний слой стекла, покрывающий металлическую фольгу (кантарель), может накладываться двумя способами [Безбородов, 1959, с. 229–230]. Чаще всего это выдувание и последующее сплавление с трубочкой-сердцевиной. Другой способ предполагал вытягивание более широкой

Наблюдения по технике изготовления стеклянных бусин Гнёздова

Основная часть стеклянных бусин Гнёздо-ва изготовлена двумя способами: из тянутой трубочки и навивкой [Френкель, 2007, с. 79–83]. Остальные техники представлены немногочисленными изделиями – от нескольких десятков до единичных экземпляров.

Бусины с металлической фольгой. Это одна из наиболее многочисленных групп. Подробно техника их производства была изучена М.А. Безбородовым на материалах из курганов Северо-Западной и СевероВосточной Руси [1959]. В рассматриваемый нами период на древнерусских памятниках встречаются бусины с металлической фольгой, изготовленные двумя основными способами: из тянутой трубочки и в технике кручения (VIII и IV группы по классификации З.А. Львовой [1968, c. 73–90]). В материалах Гнёздова зафиксированы обе техники, однако крученые бусины с металлической фольгой представлены единичными экземплярами, а в поселенческом комплексе отсутствуют вовсе.

В гнёздовской коллекции наибольшее количе ство брака обнаружено среди стеклянных бусин из тянутой трубочки, декорированных металлической фольгой (8 %).

Рис. 1. Бусины с металлической фольгой.

трубочки, которая надевалась на трубочку, покрытую фольгой, далее изделие нагревалось и ему придавалась нужная форма. Среди бусин, изготовленных этим способом, встречаются экземпляры с отслоившейся кантарелью (рис. 1, 5 ).

Исследуя бусы с металлической фольгой, М.А. Безбородов отмечал наличие ее разрывов, а также то, что декор может состоять не только из цельного кусочка фольги, но и из ее фрагментов [Там же, с. 232]. Что касается проанализированных бусин гнёздовской коллекции, то в большинстве случаев поверхность фольги выглядит однородной, даже если на ней видны разрывы. Однако есть экземпляры, фольга которых визуально различается по цвету. Это может быть обусловлено различным составом металла либо его толщиной (рис. 1, 6 ).

Интересно отметить наличие в декоре бусин продольно ориентированных лент, заметно различающих-

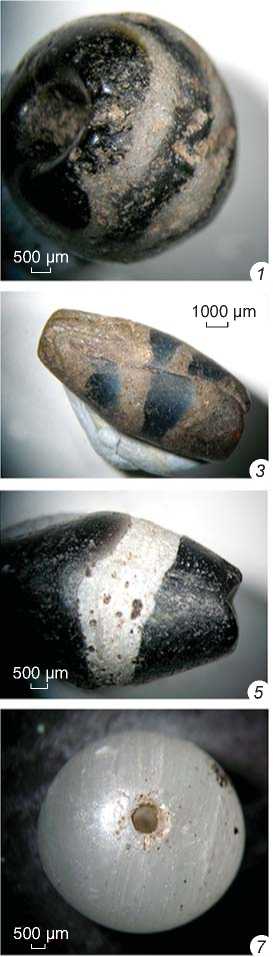

Рис. 2. Бусины из сплавленных комочков стекла.

ся по своему облику (рис. 1, 4, 7 ). Местами фольга выглядит цельной, иногда же она вся покрыта надрывами и разрывами. Возможное объяснение этому найдено в материалах коллекции. У одной бусины кантарель и фольга отслоились от сердцевины. В результате можно увидеть, что в качестве сердцевины использована ребристая трубочка, имеющая сечение в виде розетки (рис. 1, 1 ). На наш взгляд, это объясняет в ряде случаев наличие разрывов: попадая на ребро, фольга начинала растягиваться, что приводило к ее надрывам и разрывам. На вогнутых участках между ребрами фольга, по-видимому, сохраняла свою толщину, а слой кантарели утолщался. В результате возникает иллюзия использования различной по своему характеру металлической фольги.

Бусины из сплавленных комочков стекла. Их в коллекции немного. Два экземпляра имеют зонную форму, изготовлены из стекла цвета морской волны и бесцветного (рис. 2, 3, 4, 6, 7). Третья бусина призматическая, подквадратная в поперечном сечении, из синего стекла (рис. 2, 1, 2). Основа четвертого экземпляра изготовлена из светло-бирюзового стекла и украшена накладными стеклянными нитями белого и печеночно-красного цвета (рис. 2, 5). На тулове бусин прослежены соединительные швы. Бусы, изготовленные в этой технике, принадлежат мастерским с неполным технологическим циклом, где не варили стекло, а работали либо с полуфабрикатами, либо с повторно переработанным стеклом, которое могли получить посредством размягчения стеклянного боя. Отметим, что две бусины входят в состав ожерелья, происходящего из кургана Ц-198/Авд.-1976. Этот комплекс, судя по погребальному обряду и некоторым деталям инвентаря, содержит скандинавский женский убор.

Кроме экземпляров, описанных выше, нам известны бусины, сформованные из кусочков стеклянной массы и декорированные накладными концентрическими гладкими глазками. Один экземпляр происходит из раскопок Центрального городища Гнёз-дова. Бусина зонной формы изготовлена из бесцветного стекла и декорирована тремя гладкими концентрическими глазками в виде печеночно-красных капель с нанесенным на них голубым непрозрачным стеклом. Схожая по технике изготовления бусина найдена нами в материалах Неревского раскопа Великого Новгорода (ГИМ. Оп. 1965. № 1853). Она из прозрачного стекла желтоватого оттенка, имеет округлую форму и гладкие концентрические желто-красные глазки.

Бусины, предположительно изготовленные с помощью формы *. Редкие монохромные экземпляры позволяют предположить, что они изготовлены путем формования разогретого стекла в форму. Выполненные в этой технике бусины имеются в материалах Неревского раскопа Великого Новгорода. Гнёздовские и новгородские экземпляры изготовлены из белого полупрозрачного, розового, зеленого, сиреневого непрозрачного и зеленого прозрачного стекла. Бусины имеют неправильно-шарообразную, реже эллипсоидную форму (рис. 3, 6–9 ). Происходят они с территории как селища, так и городища. У большинства подобных бусин на поверхности тулова фиксируется четкий соединительный шов (рис. 3, 6 ). В неревской коллекции у одних экземпляров он ориентирован вдоль оси отверстия, у других поперек. Две гнёздовские бусины одинаковые и, видимо, изготовлены одним мастером. Несколько выделяется шарообразная бусина из белого полупрозрачного стекла (рис. 3, 7, 8 ). У нее соединительный шов выражен слабо, но в теле бусины хорошо читаются концентрические окружности пузырьков, которые позволяют отнести данный экземпляр к этой же технике. Вероятнее всего, такие бусы связаны с периодом жизни на гнёздовском поселении в Новое или Новейшее время.

Поперечно-полосатые бусины. Это малочисленная, но разнородная по своему составу группа. Полихромные поперечнополосатые бусины изготовлены из последовательно сваренных отрезков стеклянных палочек, соединенных встык (рис. 3, 1, 3–5) или внахлест (рис. 3, 2). Получившуюся стеклянную пластину обертывали вокруг инструмента, а ее концы соединяли встык. В результате такой операции на тулове некоторых экземпляров можно проследить соединительный шов. Далее бусины обкатывались. Их поверхность гладкая, форма эллипсоидная, биконическая, шарообразная или округлая. Отдельные экземпляры из гнёздовской коллекции находят аналогии среди опубликован- ных Е.М. Алексеевой бусин античного времени из Северного Причерноморья. Так, эллипсоидная бусина из сваренных полос белого, синего и желтого стекла напоминает тип 176 по классификации Е.М. Алексе-

Рис. 3 . Бусины поперечно-полосатые спаянные ( 1–5 ) и изготовленные с помощью формы ( 6–9 ).

евой [1978, табл. 27, 55 ], а другая, из полос лилового полупрозрачного и белого стекла, соответствует типу 147 [Там же, табл. 27, 15, 23–25 ]. Очевидно, техника производства бус, известная со времен античности, продолжала существовать и в период формирования Древнерусского государства. Изготовленные именно по такой производственной схеме бусы встречаются на памятниках в пределах I тыс. н.э.

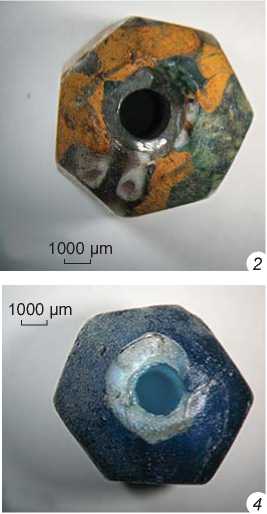

Рис. 4 . Бусины с медной трубочкой ( 1 ), стеклянными трубочками-сердцевинами ( 2–4 , 6 ) и изготовленная из сваренных отрезков стеклянной палочки ( 5 , 7 ).

Особо выделим один экземпляр (рис. 4, 5, 7 ), который заметно отличается от классических мозаичных бусин. Заготовка была сделана из лилового стекла. На поверхность одной из ее сторон нанесли нити желтого, красного, белого непрозрачного стекла. Затем палочка была разделена на отрезки, а те сварены между собой. Далее бусине придали форму восьмигранной призмы (диаметр 1,2 см, высота не менее 1,4 см).

Двухслойные бусины. Как правило, они относятся к числу изделий, изготовленных из тянутой трубочки. Выше мы уже касались таких бусин. Их сердцевина обычно изготовлена из стекла, цвет и прозрачность которого отличны от наружного слоя. Наиболее представлены в рассматриваемый нами период следующие двухслойные бусины: желтые и продольно-полосатые лимонки, а также лимонки и пронизки, декорированные металлической фольгой. Трактовка использования таких сердцевин дискуссионна. В.А. Галибин предполагает экономию красителя [2001, с. 31], это же мнение разделяет и О.С. Румянцева [2005, с. 133]. Мы не считаем данное объяснение универсальным. В ряде случаев можно наблюдать, что в качестве сердцевины использовалось стекло высокого качества – желтоватое, бесцветное, а не только низкокачественное мутновато-белесое, грязно-белое. Материалы Гнёздова дополняют эту картину. Использование в качестве сердцевины стеклянных трубочек зафиксировано у бусин, изготовленных в других техниках: у мозаичных рыже-пестрых (рис. 4, 2), реже – у крученых (рис. 4, 6) и из стеклянной палочки (рис. 4, 4). В одном случае у желтой лимонки сердцевина и наружный слой оказались идентичными (рис. 4, 3). Можно предположить, что, помимо экономии каких-либо компонентов шихты, трубочка-сердцевина использовалась для облегчения процесса формования изделия. Об этом, на наш взгляд, свидетельствуют граненая бусина из палочки (рис. 4, 4) и крученая с желтой трубочкой в канале отверстия, диаметр которой в 3 раза меньше диаметра бусины. Наличие сердцевин-трубочек в кобальтовых бусинах дополнительно указывает на их технологическое назначение. Поскольку в IX–XI вв. стеклянные бусы и браслеты, окрашенные кобальтом, были широко распространены, вряд ли стоит говорить об экономии красителя при производстве стекла.

Помимо вышеописанных, нам известны бусы рубежа I и II тыс. н.э., выполненные в очень редких для археологических памятников Древней Руси техниках. У них сердцевина бусин изготовлена из меди и керамики [Доброва, 2017]. Один экземпляр с медной сердцевиной (Музей кафедры археологии МГУ, ВС-10/1988, № 87) происходит из восточного селища Гнёздова (рис. 4, 1 ). Аналогии этой крайне редкой технике на сегодняшний день известны по материалам памятников Центральной Европы, датируемых второй половиной VII – X в. [Frey, Greiff, 2009, р. 373–374].

Заключение

На сегодняшний день коллекция гнёздовских бусин насчитывает более 12 тыс. экз. В основном они от- носятся к девяти технологическим группам, выделенным З.А. Львовой по материалам Земляного городища Старой Ладоги, в т.ч. к таким редким, как бусины, изготовленные резным способом или с помощью выдувания [1968]. Бóльшая часть коллекции соотносится со временем «классического» Гнёздова (рубеж IX–X вв. – начало XI в.). Малочисленные навитые бусины можно датировать XI–XIII вв. Наша работа дополняет наблюдения З.А. Львовой и демонстрирует большее разнообразие техник производства стеклянных бус, а также освещает некоторые технологические моменты, отмеченные при исследовании гнёздовской коллекции. Немногочисленные поперечно-полосатые спаянные бусины скорее всего тяготеют к «классиче скому» Гнёздову, однако вопрос об их верхней дате нуждается в дополнительном рассмотрении и привлечении материалов большего круга памятников, т.к. слои XI в. в гнёз-довском комплексе выражены слабо. Уникальная бусина с медной трубочкой из материалов восточного селища не имеет на сегодняшний день аналогий среди древнерусских материалов и, по всей видимости, относится к центрально-европейскому импорту. Еще одну немногочисленную группу гнёздовской коллекции составляют бусины, изготовленные с помощью формы. Предварительно они могут быть датированы XVI–XX вв. Такие бусины отсутствуют в комплексах гнёздовского могильника и зафиксированы в материалах Центрального городища и Центрального селища. Возможно, их происхождение и датировку позволит уточнить анализ состава стекла.

Список литературы Техники производства стеклянных бусин по материалам Гнёздова (Смоленская область)

- Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. - М.: Наука, 1978. - (САИ; вып. Г1-12).

- Безбородов М. А. Технология производства стеклянных бус в древности // Тр. ГИМ. - 1959. - Вып. 33. - С. 225-232.

- Галибин В.А. Состав стекла как археологический источник. - СПб.: Петербург. Востоковедение, 2001. - 216 с.

- Доброва О.П. Бусы с медными и керамическими трубочками // Stratum plus. - 2017. - № 5. - С. 307-310.

- Львова З.А. Стеклянные браслеты и бусы из Саркела-Белой Вежи // МИА. - 1959. - № 75. - С. 307-332.