Технико-морфологическая модель русско-карельского типа рубящих орудий в энеолите Карелии и Верхнего Поволжья

Автор: Тарасов А.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам исследования рубящих орудий (топоров, тесел), относящихся к волосовскому компоненту широко известных памятников сахтышского торфяника. Данная группа орудий и заготовок первоначально была выделена на основе технико-типологических критериев. После тщательного планиграфического анализа была установлена ее связь именно с волосовским компонентом сахтышских стоянок, содержащих разнокультурные и разновременные комплексы. Основные признаки отобранных таким образом изделий соответствуют орудиям т.н. русско-карельского типа в Карелии, характерным для энеолитических памятников с асбестовой и пористой керамикой. Анализ имеющихся заготовок свидетельствует о том, что они были изготовлены в соответствии с технико-морфологической моделью, присущей данному типу. Модель предполагает получение изделий с трапециевидной или треугольной формой поперечного сечения, которая формируется еще на этапе расщепления и в дальнейшем, при шлифовании, может быть преобразована в полуовальную. При расщеплении использовалась техника удара через посредник. Особенности ее применения соответствуют таковым в технологии изготовления топоров с четырехгранным сечением, широко распространенной в неолите Северной, Центральной и Восточной Европы. Результаты исследования позволяют утверждать, что индустрии рубящих орудий волосовской культуры в Верхнем Поволжье и Карелии на памятниках с асбестовой керамикой представляли единую технологическую традицию. Ареал этой традиции, очертить границы которого в настоящее время невозможно, мог быть не меньше, чем область распространения топоров с четырехгранным сечением.

Рубящие орудия, волосовская культура, асбестовая керамика, верхнее поволжье, карелия, сахтышские стоянки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145807

IDR: 145145807 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.026-034

Текст научной статьи Технико-морфологическая модель русско-карельского типа рубящих орудий в энеолите Карелии и Верхнего Поволжья

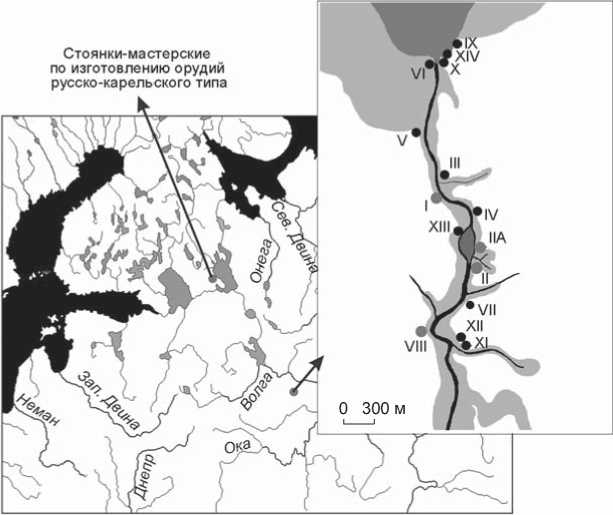

В настоящей работе представлены результаты технико-типологического анализа рубящих орудий с широко известных поселений Сахтышского археологического микрорегиона в Тейковском р-не Ивановской обл. (рис. 1). Проанализированные изделия относятся к энеолитическому (волосовскому) компоненту этих памятников, что установлено на основании техникотипологических критериев и анализа их стратиграфического и планиграфического положения в культурном слое. Они были изготовлены в рамках специфической технологической традиции, ранее известной только по материалам поселений с асбестовой и пористой керамикой на территории современной Карелии, в целом синхронных волосовским памятникам. Относящиеся к ней изделия в российской археологической литературе обозначаются как орудия русско-карельского типа.

В статье вводится понятие технико-морфологической модели каменных рубящих орудий. Одной из таких моделей является русско-карельская. Название предложено в соответствии с наименованием типа, закрепившимся в историографии. Существование этой модели на территории Карелии, а также Верхнего и Среднего Поволжья позволяет ставить вопрос о том, что область ее распростране-

Учтены материалы, хранящиеся в Ивановском краеведческом музее, однако возможность произвести такое же подробное их описание отсутствовала. Некоторые предметы выделены также по описям и полевым дневникам. При количественном анализе признаков рассматриваемых изделий они не учитывались.

Русско-карельский тип орудий в Карелии и за ее пределами: историография

Орудия русско-карельского (или восточно-карельского согласно финской традиции) типа привлекли внимание финляндских исследователей второй половины XIX в., локализовавших производственный центр на западном побережье Онежского озера и установивших, что некоторые изделия транспортировались отсюда в весьма удаленные регионы [Äyräpäa, 1944; Heikkurinen, 1980, s. 5–7; Nordquist, Seitsonen, 2008; Тарасов, Крийска, Кирс, 2010]. Российские археологи были осведомлены об исследованиях финляндских коллег, однако в России их интерпретация не была воспринята повсеместно [Брюсов, 1940, с. 227; 1947; 1952, с. 104–106; Фосс, 1952, с. 196; Кларк, 1953, с. 246–247; Филатова, 1971; Гурина, 1974].

ния и место в арсенале ряда культур лесной зоны России сопоставимы со значением модели четырехгранных топоров в неолите Северной и Центральной Европы.

Просмотрены материалы с поселений Сахтыш I, II, IIa и VIII, изучавшиеся рядом исследователей, особенно Д.А. Крайновым, Е.Л. Костылёвой, М.Г. Жилиным (см.: [Костылёва, Уткин, 2010]). Детально проанализированы предметы из коллекций Ивановского государственного университета.

Рис. 1. Расположение сахтышских стоянок и стоянок-мастерских периода энеолита на западном побережье Онежского озера [Костылёва, Уткин, 2010] (римскими цифрами обозначены стоянки Сах-тыш I–XIV).

В 1980–1990 гг. А.М. Жульников исследовал ряд энеолитических памятников с асбестовой и пористой керамикой [1999]. Было установлено, что орудия русско-карельского типа характерны для поселений с такой керамикой, в то время как на археологических объектах с чистыми комплексами других культур они отсутствуют [Тарасов, 2008]. Картографирование подобных находок впервые произвел А. Яюряпяя в середине XX в. [Äyräpää, 1944]. Эта работа возобновилась в 2008 г., когда были проанализированы археологические коллекции, происходящие с территории Эстонии [Тарасов, Крийска, Кирс, 2010], и продолжилась в 2009 г. в Латвии [Kriiska, Tarasov, 2011]. Также были просмотрены коллекции ряда музеев в Северо-Западной и Центральной России. В настоящее время учтено 3 466 предметов, включая готовые орудия, их фрагменты и заготовки. Большинство заготовок происходит из низовьев р. Шуи. Некоторое их количество найдено в пределах бассейна Онежского озера, но не далее.

Материал орудий русско-карельского типа был определен во втором десятилетии XX в. финским геологом Э. Мякиненом. Исследователь установил, что им является слабометаморфизованный туф (метатуф) с северо-западного побережья Онежского озера (см.: [Äyräpää, 1944]). Этот материал в археологической литературе был не совсем корректно обозначен также как «олонецкий зеленый сланец» [Tallgren, 1922, S. 67; Äyräpää, 1944; Heikkurinen, 1980, s. 5]. Петрографические исследования возобновились в 2009 г. Анализ серии находок с территории Эстонии показал, что большинство из них изготовлено из метатуфа, отсутствующего на этой территории и аналогичного материалу образцов с западного побережья Онежского озера [Тарасов, Крийска, Кирс, 2010].

Исследования, посвященные детальному технико-типологическому анализу рубящих орудий воло-совской культуры, отсутствуют, в работах общего характера или публикациях материалов отдельных памятников встречается только краткая характеристика. Есть упоминания долот и тесел с высокой, выпуклой или «горбатой» спинкой, полуовальных в сечении, иногда обозначаемых как долота «волосовского» типа, желобчатые «широкого» и «узкого» типа, долота с желобком и без него с треугольным, подовальным и трапециевидным сечениями, «долота с горбатой спинкой», тесла линзовидные или трапециевидные в сечении и т.п. [Цветкова, 1948, с. 10; 1953, с. 28; 1970, с. 136; Брюсов, 1952, с. 76; Никитин, 1991, с. 31; 1996, с. 136–137, 142; Жилин и др., 2002, с. 55–56; Королёв, Ставицкий, 2006, с. 65–66, 69; и др.]. В некоторых работах, специально посвященных волосовской культуре, о каменных орудиях деревообработки написано лишь несколько строк [Крайнов, 1987, с. 18; Третьяков, 1990, с. 36, 50].

Орудия русско-карельского типа, найденные за пределами Карелии, преимущественно трактовались как свидетельство обмена [Ailio, 1922, s. 24; Кларк, 1953, с. 246; Филатова, 1971; Гурина, 1974, с. 15; Тарасов, 2008]. Вместе с тем еще финскими исследователями начала XX в. было отмечено, что на других территориях они изготавливались не только из метатуфа. Эти факты расценивались как свидетельство и имитации карельского импорта, и того, что возникновение типа могло быть связано с гораздо более широкой территорией [Ailio, 1922, s. 24; Tallgren, 1922, S. 124; Äyräpää, 1944, s. 66–68; Heikkurinen, 1980, s. 64–67]. В частности, было отмечено наличие таких орудий, изготовленных не из метатуфа, в коллекции купца В.И. Заусайлова из Среднего Поволжья, купленной А.М. Тальгреном для Национального музейного ведомства Финляндии [Tallgren, 1916; Heikkurinen, 1980, s. 28–29].

А.Я. Брюсов, введший термин «русско-карельский тип» и описавший «долота волосовского типа», удивительным образом не обратил внимания на значительное сходство между ними [1952]. Другие исследователи, изучавшие волосовские древности, но не работавшие с карельскими материалами, также рассматривали волосовские орудия вне всякой связи с рубящими русско-карельского типа [Цветкова, 1948, 1953, 1970; Крайнов, 1987; Третьяков, 1990, с. 36, 50].

В отечественной литературе вопрос о том, что русско-карельский тип может быть связан не только с изделиями из карельского «сланца», был поставлен В.Ф. Филатовой [1971], которая отметила существование в Центральной России кремневых орудий с характерной для него морфологией. Связывая данный тип с памятниками с ямочно-гребенчатой керамикой и считая оставившее их население пришлым, исследовательница пришла к выводу, что он был принесен на территорию Карелии в сложившемся виде мигрантами из Волго-Окского междуречья. Этот вывод выглядел довольно обоснованным в момент написания ее работы, когда чистые комплексы с асбестовой керамикой еще не были исследованы. В настоящее время культурно-хронологическая позиция данного типа древностей должна быть пересмотрена.

Технико-морфологические модели изготовления каменных рубящих орудий с помощью расщепления

Основным признаком рубящих орудий русско-карельского типа является поперечное сечение в виде трапеции или полуовала. В ходе их изучения мною был сделан вывод, что данная морфологическая характеристика возникла в результате использования специфической технологии, т.е. за типом как статичным морфологическим феноменом стоит совершенно определенная технологическая традиция.

В эпоху неолита и раннего металла каменные топоры и тесла обычно подвергались абразивной обработке [Семёнов, 1968, с. 75–80]. Однако попытка сформировать изделие из более-менее крупного куска камня с помощью одной только шлифовки в условиях каменного века означала огромные затраты труда и времени. Расщепление гораздо эффективнее, поэтому абразивная обработка использовалась на завершающем этапе. Среди всего разнообразия технологий изготовления каменных топоров можно выделить, пожалуй, две основные, позволяющие добиться строгой формы еще на этапе расщепления. Их использование непосредственно сказывается на морфологии готовых изделий, особенно на форме поперечного сечения, в связи с чем эти технологические модели можно обозначить и как технико-морфологические, подчеркивая связь между приемами обработки и формообразованием. Модель позволяет сделать «болванку» инструмента с рубящими функциями. У нее может быть по-разному оформлен рабочий конец, в результате чего в итоге получаются топоры, тесла, в т.ч. желобчатые, долота. Также сохраняется вариативность пропорций, особенностей в оформлении обуха и формы в плане.

Первая из таких моделей основана на технологии изготовления двусторонне обработанных орудий, или бифасов. Бифасы имеют две поверхности расщепления, образующие на стыке острое ребро [In-izian et al., 1999, p. 44–49; Andrefsky, 1998, p. 172], и сечение линзовидной формы. При их обработке сколы снимались попеременно с обеих поверхностей расщепления в направлении от краев к центру. Негативы сколов, снятых с противоположных краев, встречаются вдоль центральной оси изделия. Данная модель очень распространенная. Представляется, что бифасиальные технологии производства рубящих орудий возникали независимо в разных частях земного шара, поскольку это наиболее естественный и простой способ создания формы, присущей каменным топорам и теслам.

Вторая модель характерна для топоров с четырехгранным сечением, первоначально появившихся в культуре воронковидных кубков в Южной Скандинавии и Центральной Европе [Hansen, Madsen, 1983; Madsen, 1984; Stafford, 1999, p. 30, 49; Olausson, 2000, p. 125; Apel, 2001, p. 153; Sundström, Apel, 1998; Sundström, 2003, p. 143] (см. также литературу, на которую ссылаются авторы). Но сители культур со шнуровой керамикой и «боевыми топорами», распространившихся позже на значительных территориях Центральной и Северной Европы, частично восприняли ранее характерные для этих районов категории инвента- ря и соответствующие им традиции, в т.ч. технологии производства кремневых топоров [Malmer, 1962, p. 150–246, 339–528; Edenmo, 2008, p. 22]. Вместе с фатьяновской культурой топоры с четырехгранным сечением появились и на территории современной России [Крайнов, 1972, с. 62].

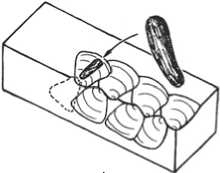

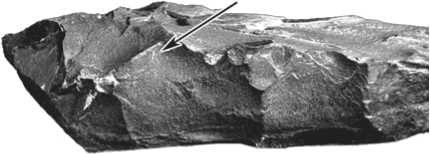

Главными особенностями технологии являются техника скола, основанная на ударе через посредник, и специфический прием обработки, который заключается в использовании боковой стенки негатива ударного бугорка, оставшегося после предыдущего скола, в качестве площадки для отделения нового отщепа с соседней поверхности расщепления. Две смежные плоскости могут быть расположены строго перпендикулярно или даже под тупым углом по отношению друг к другу, но угол скалывания, с которого снимаются отщепы, оказывается значительно меньше. Прием позволяет достигать прямого угла между гранями изделия. В итоге получается предмет с прямоугольным сечением (рис. 2, 1 ). Площадки отщепов, часто широкие, приобретают ряд заметно вогнутых фасеток с разделяющими их косыми межфасеточными ребрами (рис. 2, 2 , 3 ). Наиболее надежный индикатор использования посредника – вогнутая площадка, расположенная на боковой поверхности широкой фасетки, которая осталась от предыдущего скола, вблизи межфасеточного ребра. Любой другой ударный инструмент неизбежно уперся бы в него [Pelegrin, 2004, p. 68].

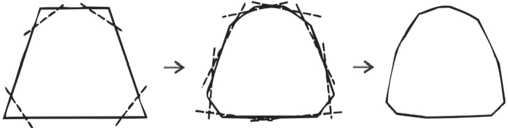

Технологию изготовления орудий русско-карельского типа [Тарасов, 2003; Tarasov, Stafeev, 2014] можно определить как промежуточную между бифа-сиальной и четырехгранной. Как и в бифасиальной модели, грани заготовки соединяются друг с другом под острым углом. Однако вме сто двух вогнутых поверхностей они имеют три или четыре относительно плоские грани. Если их три, предмет имеет треугольное сечение, и все соседние грани соединяются между собой под острым углом, хотя и менее острым, чем у бифасов. Чаще, однако, присутствуют четыре грани, одна из которых (спинка) более узкая, чем противолежащая ей (брюшко), при этом две другие, расположенные напротив друг друга, имеют одинаковую ширину (боковые). Боковые грани соединяются с брюшком под острым углом, а со спинкой – под тупым, и форма сечения изделия становится трапециевидной (рис. 2, 4–6 ). Заготовки и сколы часто имеют признаки использования удара через посредник (рис. 2, 2–5 ). Последовательность расщепления реконструируется как стадиальная [Tarasov, Stafeev, 2014].

Орудия русско-карельского типа подвергались очень качественной абразивной обработке. Обычно не менее 2/3 всей поверхности изделия шлифованная. Очень часто фиксируется полировка (гладкая зер-

Губа

Выраженный Широкие вогнутые ударный бугорок фасетки на площадке

0 3 cм -« ^^э ^^-

Вогнутая площадка

0 3 cм

4 '--------------------------'

Рис. 2. Технология изготовления орудий русско-карельского типа.

1 – прием использования удара через посредник; 2 – экспериментальный отщеп; 3 – отщеп со стоянки Фофаново XIII; 4 – экспериментальная заготовка; 5 – заготовка со стоянки Фофаново XIII; 6 – многогранная шлифовка.

Вогнутая площадка

3 cм

кальная поверхность) на широкой площади [Тарасов, 2008]. Еще одной особенностью является многогранная шлифовка, при которой основные грани изделия состоят из некоторого количества узких продольных граней, обычно протягивающихся по всей его длине (рис. 2, 6 ).

Готовые орудия чаще всего имеют трапециевидное сечение, в некоторых случаях треугольное (в обушной части). Для желобчатых тесел характерно сечение в форме полуовала, которое получалось при сглаживании ребер на спинке на этапе шлифования. В редких случаях встречается сечение в виде параллелограмма. Наряду с орудиями, сделанными по русско-карельской технологии, в комплексах с асбестовой керамикой в Карелии встречаются бифасиальные изделия, у которых одна поверхность более выпуклая, чем другая. Такие предметы предложено называть смещенными бифасами [Тарасов, 2003].

Орудия из волосовских комплексов сахтышских стоянок

Сахтышские стоянки не являются чистыми комплексами и, помимо волосовских, содержат материалы мезолита (бутовская культура), раннего и развитого неолита (верхневолжская и льяловская культуры), эпо- хи бронзы и раннего железного века. Разновременные слои выявляются литологически, но они не разделены стерильными прослойками и к тому же имеют нарушения, связанные с хозяйственно-строительной деятельностью. Значительное количество материала смешано, и судить о культурной принадлежности только на основании контекста обнаружения бывает сложно [Костылёва, Уткин, 2010, с. 10–11].

При осмотре коллекций отбирались предметы с признаками русско-карельской модели. Во-первых, это орудия собственно русско-карельского типа, к которым, согласно традиции, относят изделия из серозеленой породы; во-вторых – предметы из местных материалов с территории Верхнего Поволжья (кремня и окремненного известняка), изготовленные в соответствии с этой моделью. Затем была проведена проверка их стратиграфического и планиграфическо-го положения.

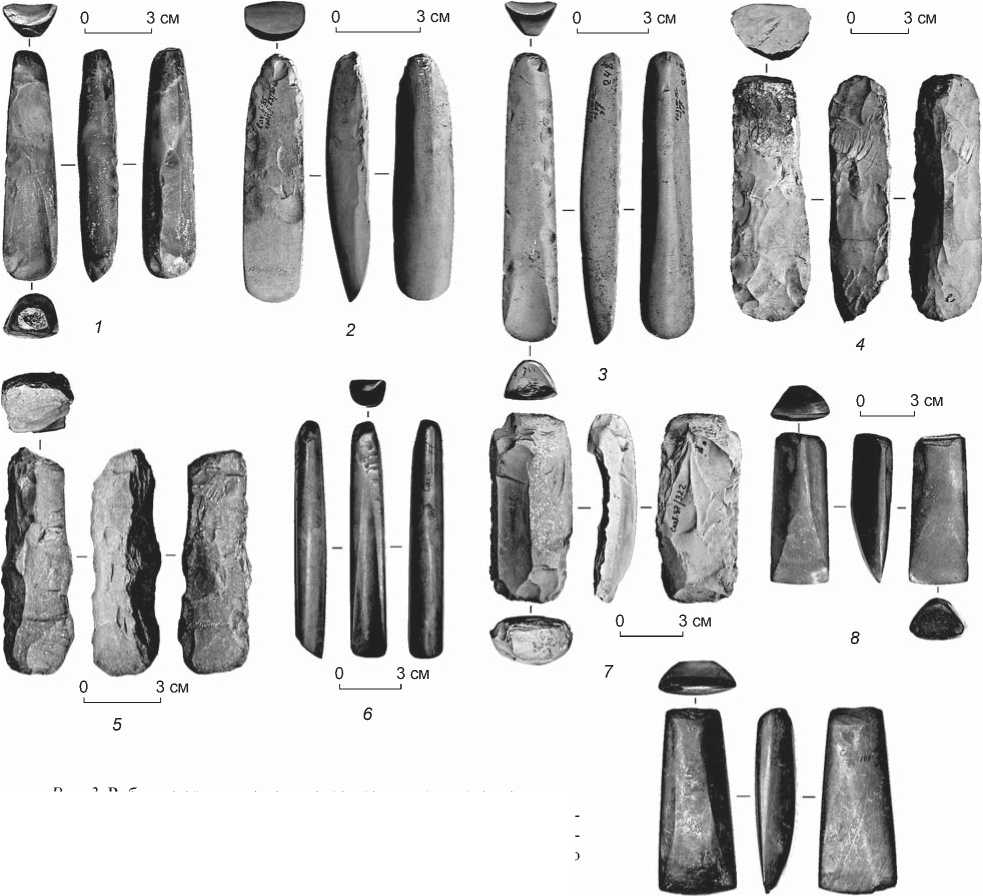

Карельский импорт. Определены 17 несомненных орудий русско-карельского типа, изготовленных из материала, который визуально соответствует метатуфу с территории Карелии (рис. 3, 6, 8, 9 ). Еще шесть изделий были выделены при просмотре коллекционных описей на основе рисунков и описаний, и в этом случае есть вероятность ошибочного определения. Семь предметов напоминают изделия данного типа, однако имеют некоторые существен-

Рис. 3. Рубящие орудия из комплексов сахтышских стоянок.

1 – желобчатое тесло (Сахтыш II); 2 – выпуклое тесло (Сахтыш II); 3, 6 – желобчатые тесла (Сахтыш VIII); 4 – заготовка желобчатого тесла (Сахтыш IIa); 5 – заготовка рубящего орудия (Сахтыш II); 7 – заготовка из орудия (Сахтыш II); 8 – тесло (Сахтыш VIII); 9 – тесло (Сахтыш II).

1 , 5 – кремень; 2–4 , 7 – окремненный известняк; 6 , 8 , 9 – метатуф.

0 3 cм

ные отклонения от свойственных им параметров. Среди них две заготовки, а также орудия, отмеченные по описи. Наблюдаются следы износа, ремонта и переоформления в орудия с иными функциями, что свидетельствует об использовании изделий для производственных операций. Два предмета могут быть интерпретированы как русско-карельские заготовки первой стадии, сделанные из валунов, материал которых визуально напоминает карельский. Однако поскольку наиболее характерные признаки использования этой технологии отсутствуют (они проявляются на более поздних стадиях), нет оснований утверждать, что предметы действительно имеют к ней какое-либо отношение. Все данные свидетельствуют о том, что описанная серия орудий была импортирована с территории Карелии. На сахтышских стоянках представлен технологический контекст их использования, но не изготовления.

Орудия и заготовки, изготовленные из местных материалов в соответствии с русско-карельской моделью. Выделены 154 предмета. Большинство из них являются готовыми орудиями (92 экз.). Заготовок существенно меньше (40 экз.), что ожидаемо для комплекса жилых поселений, а не стоянок-мастерских. Имеются также заготовки (20 экз.) из сломанных орудий. Отмечены случаи вторичного использования с полным изменением первоначальной функции (нож (?), нуклеус). Встречались сколы со шлифованных орудий.

Орудия. Подробное описание технико-морфологических признаков сделано для 87 орудий, большинство из которых фрагментированы. Преобладают же-

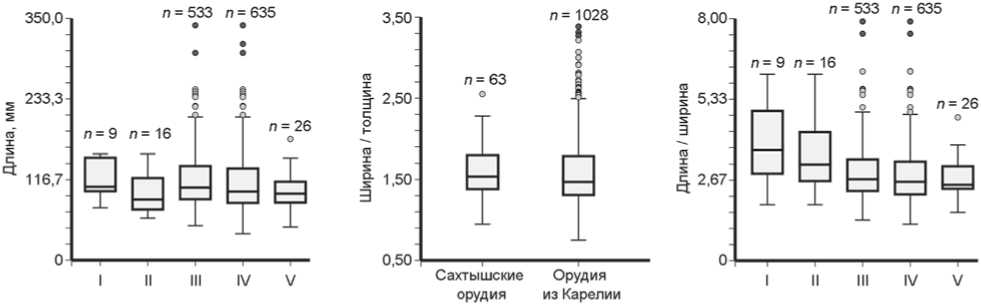

Рис. 4. Сравнение метрических признаков рубящих орудий, изготовленных по русско-карельской модели, с сахтышских стоянок и орудий русско-карельского типа из Карелии.

I – сахтышские целые орудия без следов ремонта; II – сахтышские целые орудия, в т.ч. со следами ремонта; III – целые орудия без следов ремонта из Карелии; IV – целые орудия, в т.ч. со следами ремонта, из Карелии; V – целые орудия из поселенческих комплексов Карелии.

лобчатые тесла (рис. 3, 1, 3 ). Немало также выпуклых, у которых лезвие сформировано, как и у желобчатых, с помощью скоса с более широкого брюшка к более узкой спинке (а не наоборот, как у тесел, долот и топоров), но при этом не вышлифован продольный желоб (рис. 3, 2 ). Обычные прямые тесла и долота единичны. В связи с преобладанием желобчатых форм наиболее распространенным является полуовальное сечение.

Практически все изделия, у которых можно оценить размеры поверхности, подвергнутой абразивной обработке (всего 63 экз.), полностью отшлифованы. У большинства шлифовка очень тонкая (полировка) и отмечено наличие многогранной шлифовки.

Сравнение метрических признаков (рис. 4) показывает, что по соотношению ширины и толщины выборки из комплексов сахтышских стоянок и находок русско-карельского типа из Карелии практически идентичны (ок. 1,5). Данная пропорция является одним из устойчивых признаков русско-карельского типа. Зафиксировано некоторое различие в соотношении длины и ширины (сахтышские орудия более узкие), связанное, вероятно, с пластическими свойствами верхневолжского сырья.

Заготовки (см. рис. 3, 4 , 5 ) . Все обработаны расщеплением. Большинство (32 экз.) соответствует русско-карельской модели. Один предмет признан смещенным бифасом. Еще один (обломок обуха) отвечает технологии четырехгранных топоров. Вероятнее всего, это случайное отклонение от общего стандарта. Большинство заготовок может быть отнесено к поздним стадиям обработки. Абсолютное их преобладание среди заготовок из поселенческих комплексов характерно и для синхронных карельских поселений [Тарасов, 2003, 2008].

Заготовки из орудий . Данные предметы, помимо незавершенности формы, имеют участки, отшлифованные до того, как обломок орудия подвергся переоформлению (см. рис. 3, 7 ).

Стратиграфический и планиграфический анализ. Анализ, проведенный Е.Л. Костылёвой, подробно описан [Тарасов, Костылёва, 2015], в связи с чем можно ограничиться только кратким изложением его результатов. На всех четырех памятниках предметы с признаками русско-карельской технико-морфологической модели преимущественно происходят из воло-совского горизонта культурного слоя, прослеживается их связь с объектами, относящимися к этому горизонту (жилища, святилища, могильники), что свидетельствует о принадлежности изделий именно к во-лосовской культуре.

Обсуждение

Значительная часть рубящих орудий и заготовок с сах-тышских стоянок имеет большое сходство с орудиями русско-карельского типа с территории Карелии как на уровне технологии, так и на уровне морфологии готовых изделий. Анализ планиграфического и стратиграфического положения позволяет связывать их с во-лосовскими комплексами. Последние на сахтышских стоянках датированы в диапазоне ок. 4 800–3 800 л.н. (ок. 3 550–2 300 кал. лет до н.э.) (подробнее см.: [Костылёва, Уткин, 2010, с. 248–250]). К этому же интервалу следует относить артефакты, сделанные по русско-карельской модели. Импортные орудия из метатуфа связаны скорее с поздневолосовскими контекстами (начиная примерно с 4 100 л.н., или 2 800 кал. лет до н.э.) [Тарасов, Костылёва, 2015]. Наиболее ранняя дата для комплексов с асбестовой керамикой в Карелии 4 693 ± 35 л.н. (ок. 3 500 кал. лет до н.э.) [Zhulnikov, Tarasov, Kriiska, 2012], самая поздняя – 3 150 ± 100 л.н. (ок. 1 400 кал. лет до н.э.) [Жульников, 1999, с. 77]. Следовательно, индустрии орудий русско-карельского типа в Карелии и рубящих орудий в Верхнем Поволжье в течение длительного времени были синхронными. Уровень сходства позволяет считать их разновидностями единой традиции. Этот вывод с большой вероятностью может быть распространен на всю волосов-скую индустрию рубящих орудий. Для окончательного заключения необходимо проанализировать материалы других поселений. Однако упоминание типологически значимых признаков русско-карельского типа при описании волосовских рубящих орудий с тех памятников, которые остались за рамками настоящей работы (см. историографическую часть), позволяет утверждать, что данная традиция была характерна для значительной части ареала волосовской культуры.

Можно говорить о весьма обширной территории, в пределах которой имел место не только обмен, но и производство таких орудий из разного сырья. Сейчас невозможно определить точные границы бытования этой традиции, они могут оказаться весьма широкими. Как и в случае с четырехгранными топорами, индустрии, основанные на русско-карельской модели, были представлены в разных культурах, необязательно генетически связанных, но поддерживавших тесный информационный обмен.

Существование единой производственной традиции на поселениях с асбестовой керамикой в Карелии и волосовских в Поволжье отнюдь не исключало обмена готовыми продуктами. О нем свидетельствует присутствие среди материалов сахтышских стоянок импортных орудий из Карелии, типологически идентичных изделиям собственного производства. Следует отметить, что среди всех находок в Карелии только одна может быть признана импортным изделием, происходящим, скорее всего, с территории распространения волосовской культуры. Это желобчатое тесло с полуовальным сечением – случайная находка из д. Нижняя Салма, входящая в коллекцию сборов Л.В. Пяакконена за 1899 г., которая хранится в Национальном музейном ведомстве Финляндии (№ КМ 3824-6).

В настоящей работе я не ставил своей целью проследить происхождение технологической традиции производства рубящих орудий русско-карельско-во-лосовского типа и очертить всю зону их распространения, ограничившись констатацией того, что это действительно единая традиция, несмотря на различие в сырьевой базе и существование разных названий данного явления в историографии.

Выражаю глубокую благодарность Е.Л. Ко стылёвой и А.В. Уткину, без помощи и активного участия которых представленная работа была бы невозможной, а также А.М. Жульникову и А. Крийска за многолетнюю поддержку исследований орудий русско-карельского типа.

Список литературы Технико-морфологическая модель русско-карельского типа рубящих орудий в энеолите Карелии и Верхнего Поволжья

- Брюсов А.Я История древней Карелии. -М.: ГИМ, 1940. -320 с. -(Тр. ГИМ; вып. IX).

- Брюсов А.Я. Археологические памятники III -I тысячелетий до нашей эры в Карело-Финской ССР//Археологический сборник. -Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Фин. ССР, 1947. -С. 9-34.

- Брюсов А.Я. Очерки по истории племен европейской части СССР в неолитическую эпоху. -М.: Изд-во АН СССР, 1952. -264 с.

- Гурина Н.Н. К вопросу об обмене в неолитическую эпоху//КСИА. -1974. -Вып. 138: Торговля и обмен в древности. -С. 12-23.

- Жилин М.Г., Костылёва Е.Л., Уткин А.В., Энговатова А.В. Мезолитические культуры Верхнего Поволжья: По материалам стоянки Ивановское VII. -М.: Наука, 2002. -247 с.