Технико-технологический анализ орнамента керамики андроновской (федоровской) культуры из могильника Нижняя Суетка в Кулундинской степи

Автор: Савко И.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию отпечатков орнаментиров на сосудах могильника андроновской (федоровской) культуры Кулундинской степи Нижняя Суетка. В результате анализа все отпечатки (71 экз.) были разделены на две группы: оттиски зубчатых (30 экз.) и незубчатых инструментов (41 экз.). Особенно многочисленными оказались оттиски мелкозубчатых штампов (22 образца) с симметричной формой зубцов размером до 1,35 мм и с прямой перегородкой до 0,8 мм. Данными инструментами украшались горшки с геометрическим орнаментом. Немного реже встречались оттиски незубчатых орудий с округлым гладким рабочим краем, шириной до 0,8 см, которыми наносили каннелюры, применяющиеся для разделения орнаментальных зон на сосудах различных форм. Большинство оттисков было разделено на 13 подгрупп. Каждая из подгрупп отражает конкретные признаки формы и размера инструмента, которые не являются случайными, а свидетельствуют о единых представления определенной группы (возможно родственных) мастеров, принадлежащих близкому в культурном (или хронологическом) отношении населению. Несколько отпечатков подгруппы имеют наибольшее сходство. Декор на этой посуде был нанесен одинаковыми орнаментирами, или, возможно, инструментами, изготовленными одним мастером. Все это позволяет говорить об относительной синхронности этих погребений. В то же время, отдельные оттиски штампа, аналогии которым не выявлены, имели совершенно нетипичные признаки в форме, стилистике декора и технологии изготовления сосудов, явно свидетельствующие об инокультурных компонентах в среде андроновского населения, оставившего некрополь Нижняя Суетка.

Керамика, андроновская (федоровская) культура, отпечатки орнаментиров, историко-культурный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/145146718

IDR: 145146718 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0829-0837

Текст научной статьи Технико-технологический анализ орнамента керамики андроновской (федоровской) культуры из могильника Нижняя Суетка в Кулундинской степи

Техника и технология создания декора, наряду со стилистикой и семантикой, является одним из направлений изучения древней керамики [Цетлин, 2017, с. 66], которое исследуется в отечественной археологии уже более века [Городцов, 1901, с. 616-657]. В 1990-е гг на материалах Уральского региона и Сибири, археологами было предложено несколько технологических классификаций орнамента [Глушков, 1996; Калинина, Устинова, 1990], которые в разной степени применяются исследователями. В последние десятилетия технология орнаментации посуды изучается в рамках историко-культурного подхода [Волкова, 1998, 2018; Цетлин 2006, с. 321-323]. По отпечаткам орнамента определяется вид орнаментира, форма рабочего края инструмента и характер работы им, т.е. необходимые орудия и материалы, а также используемые при этом навыки труда [Цетлин, 2006, с. 316]. В рамках этого подхода разработана методика выявления керамики, изготовленной одной группой гончаров [Волкова, 1998, с. 36-43]. Установлено, что в условиях активного смешения населения, параметры, связанные с технологией орнаментации, являются более устойчивым, чем стилистика декора [Волкова, 2018, с. 98, 108]. При смешении различного в культурном отношении населения рецессивная группа воспринимает стилистику декора, сохраняя при этом свои традиционные штампы или постепенно заменяя их похожими на орнаментиры доминантной группы [Там же]. Таким образом, для каждого населения, оставившего тот или иной памятник, существовали свои устойчивые традиции использования конкретных видов орна-ментиров и способов работы ими. Данное положение позволяет применить полученную при изучении декора информацию для реконструкции исторических процессов в древности, в частности, для получения данных о генезисе древних коллективов, их составе, этапах развития и в итоге их исчезновении.

В этом отношении особое значение имеет изучение керамики андроновской (федоровской) культуры, для которой на сегодняшний день так и не определены этапы миграции на Алтай, отсутствуют единые критерии для определения ранних и поздних комплексов. Особенно актуальным является исследование андро-новской керамики из погребальных памятников Ку-лундинской степи, поскольку количество их ограничено, а инвентарный комплекс, в большинстве своем, не отличается особым разнообразием и представлен обычно только одним или несколькими сосудами.

Характеристика источниковой базы и методика изучения отпечатков инструментов

Изучался орнамент на керамике андроновского (федоровского) могильника Кулундинской степи -

Нижняя Суетка, который исследовался под руководством А.П. Уманского в 1964 г. [Уманский, 1999]. Грунтовый могильник расположен в Суетском р-не Алтайского края, на территории с. Нижняя Суетка. В ходе аварийных работ вскрыто 32 захоронения ан-дроновской (федоровской) культуры. Семь из них принадлежат взрослым, 27 - детям. Исследованная нами коллекция насчитывает 50 экз. из которых: 38 сосудов найдено в погребениях и 12 фрагментов керамики получены со сборов на территории могильника. Орнамент был нанесен на 45 изделий и отсутствовал лишь на пяти баночных сосудах. Материалы раскопок хранятся в Алтайском государственном краеведческом музее (АГКМ ОФ 9152,11198/8, 12159/1-27) и Историко-краеведческом музее Алтайского государственного педагогического университета (ИКМ 28/1-23) [Там же].

Для описания отпечатков орнаментиров и способов декорирования использованы методические разработки И.В. Калининой, Ю.Б. Цетлина, Е.Н. Ду-бовцевой, Н.Ф. Степановой и др. [Дубовцева, 2019; Калинина, Устинова, 1990; Степанова, 2015; Цетлин, 2006].

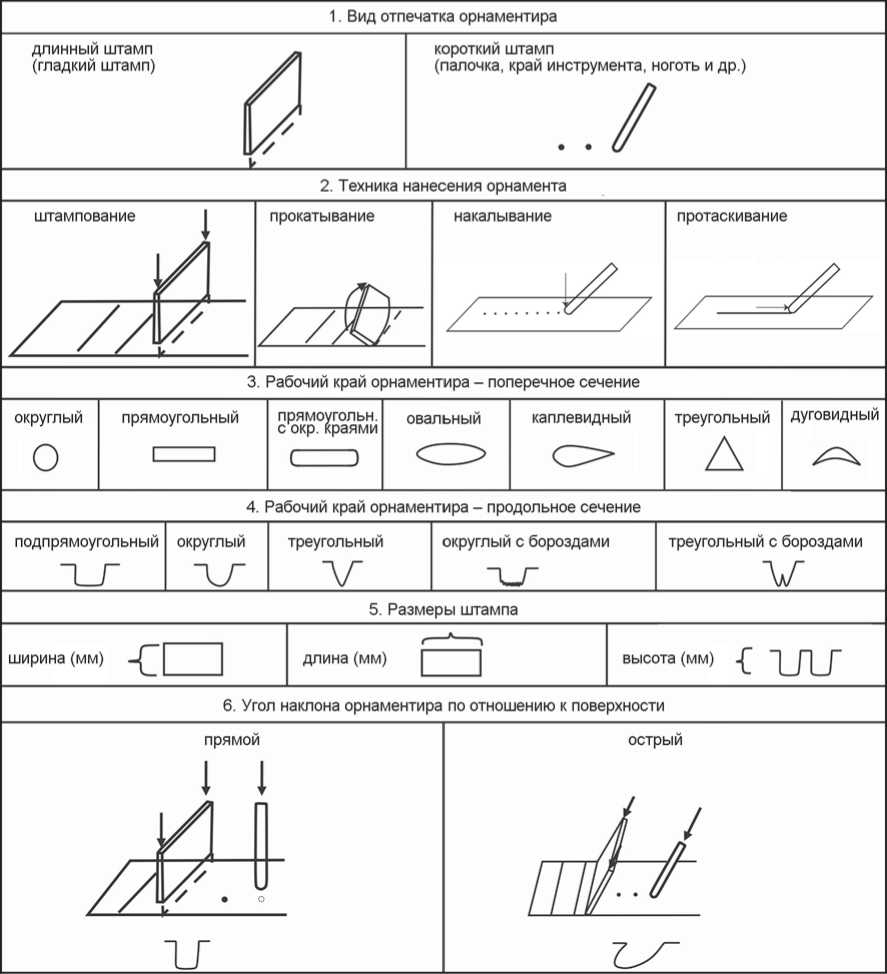

Все отпечатки были разделены на две группы: оттиски зубчатых (гребенчатых) и незубчатых, различающиеся формой рабочего края. Для исследования отпечатков зубчатых орудий использованы 11 признаков*, подробное описание которых, представлено в отдельной статье [Савко, 2021, с. 626-627]. Классификация отпечатков незубчатых инструментов включала ряд характеристик (рис. 1): 1 - вид отпечатка (длинный, короткий штамп); 2 - техника нанесения орнамента (штампование, прокатывание, накалывание, протаскивание и др.); 3 - рабочий край орнамен-тира в поперечном сечении (округлый, прямоугольный, прямоугольный с округлыми краями, овальный, каплевидный, треугольный, дуговидный); 4 - рабочий край орнаментира в продольном сечении (прямоугольный, округлый, треугольный, округлый с неровным рабочим краем (бороздами), треугольный округлый с неровным рабочим краем (бороздами); 5 - размеры штампа в см/мм (ширина, длина, высота); 6 - угол наклона орнаментира по отношению к поверхности (прямой и острый).

Результаты исследования

В результате анализа все отпечатки (71 экз.) были разделены на две группы: оттиски зубчатых (30 экз.) и незубчатых инструментов (41 экз.). Для декорирования одного сосуда применялся чаще один (зубчатый или незубчатый - 55,6 %, 26 сосудов), реже два (зуб-

Рис. 1 . Основные технологические параметры для анализа отпечатков незубчатого орнаментира.

чатый и незубчатый - 35,5 %, 16 сосудов), три (зубчатый и два незубчатых - 4,4 %, 2 сосуда;) или четыре (все незубчатые - 2,2 %, 1 сосуд) рабочих края инструмента.

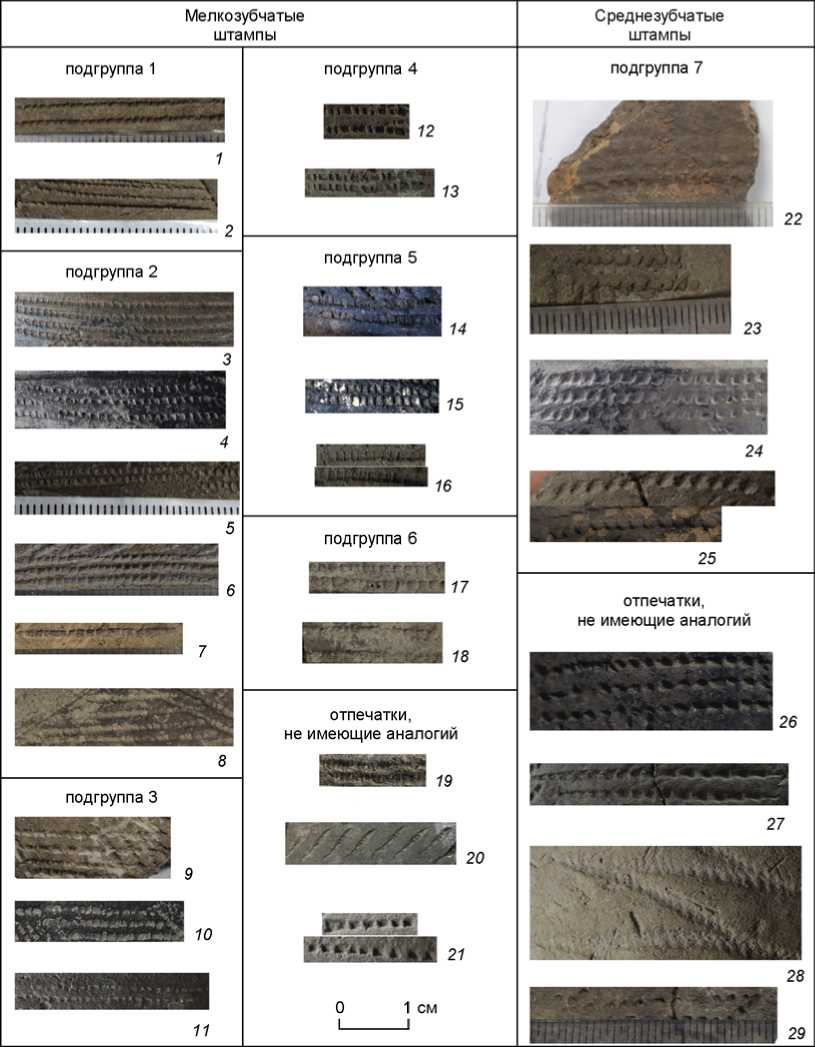

Все зубчатые отпечатки орнамента были разделены по размеру на две группы (рис. 2): мелкозубчатый (до 1,35 мм - 22 экз., 73,4 %) и среднезубчатый штамп (размером зубцов от 1,35 мм - 8 экз., 26,6 %).

Отпечатки нанесены мелкозубчатыми инструментами штампованием/прокатыванием (13)* и ша- ганием (9 экз.). В поперечном сечении рабочий край инструментов зачастую имел прямую с округлыми краями (21) и реже прямую форму (1 экз.) (рис. 2, 21). По форме поперечного сечения зубцы разделены на продольные (3), поперечные (3) и симметричные (16 экз.). Форма зубцов в продольном сечении была подпрямой (19), округлой (2) и треугольной (1 экз.). Размеры зубцов были в пределах 0,5-1,35 мм х 0,7- практически не углублены), так и признаки штампования (одинаковая длина и формы изгиба отпечатка). Сложность определения техники нанесения орнамента вызвана тем, что прокатывание осуществляется орнаментиром не только с дугообразным рабочем краем, но и прямым штампом по выгнутой поверхности сосуда. В таких случаях точно определить способ орнаментации затруднительно.

Рис. 2. Фото отпечатков зубчатого орнаментира на сосудах могильника Нижняя Суетка:

1 – мог. 19; 2 – мог. 26; 3 – мог. 7; 4 – мог. 1, с. 2; 5 – мог. 5; 6 – сб. 1, 1977; 7 – сб. 2, 1977; 8 – мог. 8, с. 2. (зас.1); 9 – мог. 8, с. 2. (зас.1); 10 – мог. 1, с. 1; 11 – мог. 22; 12 – мог. 31; 13 – мог. 23, с. 2; 14 – мог. 14, с. 1; 15 – мог. 20; 16 – мог. 23, с.1; 17 – сб. 2, 1964 (АГКМ); 18 – сб. 5, 1964 (АГКМ); 19 – мог. 8, с. 1; 20 – мог. 18, с. 1; 21 – мог. 30; 22 – сб. 1, 1964 (ИКМ); 23 – мог. 16; 24 – мог. 28; 25 – мог. 11; 26 – сб. 1961;

27 – мог. 2; 28 – мог. 4; 29 – сб. 1, 1964 (АГКМ).

1,35 мм. Чаще встречались короткие зубцы (9 экз. – 15,4 %), чем длинные (6 экз. – 7,7 %), хотя в ряде случаев их высота была неустойчивой (7 экз.). Длина штампа варьировала от 1,9 до 3,1 см, а количество зубцов от 10 до 26 шт. Размеры перегородки между зубцами от 0,15 мм до 0,8 мм. Форма перегородки между зубцами была только прямой. В большинстве случаев штамп располагался под прямым углом к поверхности сосуда (22 экз.).

В рамках мелкозубчатых оттисков были выделены подгруппы, которые объединяли наиболее схожие штампы. Определяющими признаками для выделения подгрупп были форма и размеры зубцов (в поперечном сечении) и перегородки между зубцами.

Подгруппа 1* – продольно-расположенные короткие зубцы, размером до 0,8 мм с прямоугольной фор- мой перегородки до 0,03 мм (рис. 2, 1–2). Подгруппа 2 – симметричные длинные зубцы, размером до 1 мм, с прямоугольной перегородкой до 0,3 мм (рис. 2, 3–8). Подгруппа 3 – симметричные зубцы с неустойчивой длинной и размером зубцов 0,9–1,25 мм, с прямоугольной перегородкой до 0,3 мм. Подгруппа 4 – неустойчивая форма длинных зубцов, размерами до 1,2 мм, с прямой перегородкой 0,2–0,3 мм. Подгруп- па 5 – поперечно-расположенные, длинные зубцы размером до 1,3 мм, с прямоугольной перегородкой 0,2–0,3 мм. Подгруппа 6 – симметричные, длинные зубцы, размером 1,35 мм и шириной прямоугольной перегородки 0,65 мм (рис. 2, 17–18).

Отпечатки нанесены среднезубчатыми инструментами (рис. 2, 22–29 ) штампованием/прокатыва-нием (6), шаганием (1), либо одновременно двумя

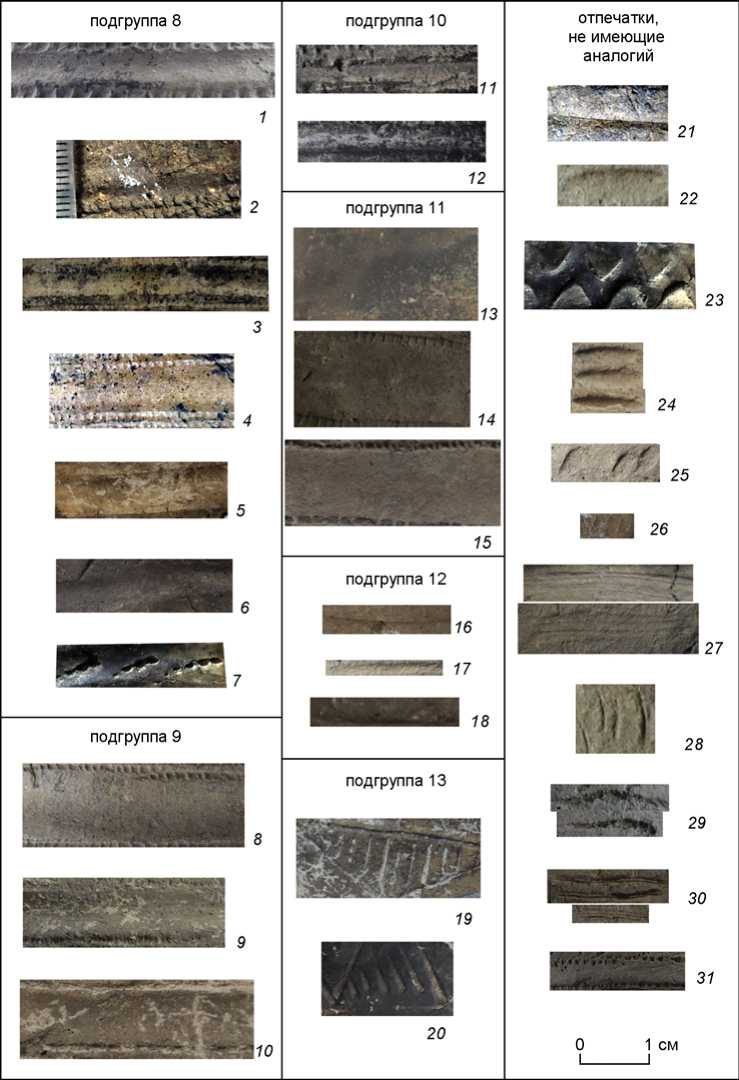

Рис. 3. Фото отпечатков зубчатого орнаментира на сосудах могильника Нижняя Суетка:

1 – мог. 28; 2 – мог. 16; 3 – мог. 8, с. 2 (зас. 1); 4 – мог. 5; 5 – сб. 1, 1977; 6 – мог. 14, с. 1; 7 – сб. 1961; 8 – мог. 7; 9 – мог. 8, с. 1; 10 – мог. 8, с. 2 (зас. 2); 11 – мог. 1, с.1; 12 – мог. 1, с. 2; 13 – мог. 18, с. 1; 14 – мог. 23, с. 1; 15 – мог. 23, с. 2; 16 – мог. 25; 17 – мог. 12; 18 – сб. 3, 1964 (АГКМ); 19 – мог. 18, с. 2; 20 – мог. 18, с. 1; 21 – мог. 13; 22 – мог. 12; 23 – мог. 1961; 24 – мог. 17; 25 – мог. 12; 26 – мог. 25; 27 – мог. 3; 28 – мог. 12; 29 – мог. 14, с. 2; 30 – мог. 14, с. 2; 31 – мог. 31.

способами (1 экз.). Зубцы имели симметричную (5), продольную (2) (рис. 2, 26-27 ) и поперечную форму (1 экз.) в поперечном сечении (рис. 2, 28 ). Форма зубцов в продольном сечении была чаще округлой (6) и реже подпрямоугольной (2 экз.). Размеры зубцов варьировали от 1,35-2,2 х 1,2-2,2 мм. Чаще встречались длинные зубцы (7), чем короткие (1 экз.). Длина отпечатка штампа была в диапазоне от 2 до 4 см, а количество зубцов от 9 до 18 шт. Размеры перегородки -0,3-1,5 мм, форма которой была прямой (6) и округлой (2 экз.) В большинстве случаев штамп располагался под прямым углом к поверхности сосуда (8 экз.).

Для среднезубчатых отпечатков выделена лишь одна подгруппа (7; 4 экз.) - симметрично расположенные подокруглые в поперечном сечении зубцы, шириной 1,7 мм и длиной 1,5-2 мм, размером перегородки - 0,4-0,8 мм. В остальных случаях отпечатки сильно варьировали по размерам и форме зубцов и рабочего края, поэтому аналогий им не обнаружено.

Отпечатки незубчатых инструментов разделены на длинные (31 экз. - 75,6 %) и короткие (10 экз. - 24,4 %). Рабочий край в поперечном сечении имел округлую -(22 экз. - 53,7 %), прямоугольную с округлыми краями (9 экз. - 22,0 %), каплевидную (5 экз. -12,2 %), овальную (3 экз. - 7,3 %), треугольную (1 экз. - 2,4 %), дуговидную форму (1 экз. - 2,4 %). Продольное сечение у данных инструментов имело округлую (25 экз. - 61,0 %), треугольную (7 экз. - 17,1 %), округлую с бороздами (5 экз. - 12,2 %), подпрямоугольную (3 экз. - 7,3 %) и треугольную с бороздами (1 экз. - 2,4 %) форму. Незубчатыми инструментами зачастую наносились оттиски при помощи протаскивания (22 экз. - 53,7 %), накалывания (7 экз. -17,1 %), штампования/прокатыва-ния (5 экз. -12,2 %), штампования/прокатывания и протаскивания одновременно (6 экз. - 14,6 %), а также шагания (1 экз. - 2,4 %). Длина штампов варьировала от 0,5 до 3,4 см, ширина от 0,09 до 1,1 см. Угол наклона отпечатков зачастую был прямой (38 экз. - 92,6 %).

Незубчатые отпечатки орудий значительно различались по форме рабочего края в поперечном сечении, что предполагает использование совершенно разных инструментов для декорирования посуды. Оттиски незубчатых инструментов разделены на две категории - орудия с коротким и длинным рабочим краем.

-

1. Инструменты с коротким округлым рабочим краем (21 экз. - 51,2 %), которыми чаще наносили каннелюры техникой протаскивания. Традиционно подобные отпечатки считаются оставленными «палочкой» [Глушков, 1996, с. 65-68]. Наиболее распространены округлые в продольном сечении оттиски шириной 0,4-0,6 мм (подгруппа 8; рис. 3, 1-7)*. Реже

-

2. Инструментами с коротким рабочим краем (8 экз. - 17,8 %) выполнены краем орудия накалыванием и отступанием. В поперечном сечении рабочий край имел овальную (рис. 3 , 22 ), каплевидную (рис. 3 , 25-26), треугольную (рис. 3 , 23 ), и вытянутую овальную (линзовидную) (рис. 3 , 24 ) форму. Все они варьировали размерами от 0,3 до 3 см.

-

3. Инструментами с длинным, прямоугольным рабочим краем (гладкий штамп) (9 экз. - 22 %) нанесен узор штампованием/прокатыванием (7 экз.) и реже шаганием (1 экз.). Отпечатки разделены на несколько подвидов: округлые в продольном сечении длиной 2-3 см и шириной штампа 1-1,5 мм (подгруппа 12) (рис. 3 , 1618 ); подпрямоугольные в продольном сечении длиной до 2,2 см и шириной штампа 0,5-0,9 см (рис. 3 , 19-20 ). Почти не встречались отпечатки дуговидной формы в продольном сечении; а также треугольной (рис. 3 , 21 ) и округлой с бороздами формы в поперечном сечении.

-

4- 7. Единично выявлены короткие отпечатки инструмента с мягкой округлой рабочей поверхностью (рис. 3 , 27, 30 ), ногтевые вдавления (рис. 3 , 28 ), а также штамп с рельефной рабочей частью, напоминающей оттиски «веревочки» (рис. 3 , 29 ).

встречены отпечатки штампов до 8 мм в ширину (подгруппа 9; рис. 3, 8-10 ) и подтреугольные в продольном сечении размером 2 мм (подгруппа 10; рис. 3, 11-12 ). Некоторые каннелюры были выполнены пальцем или другим инструментом с округлым рабочем краем шириной 1,2 см, оставляющим борозды (подгруппа 11; рис. 3, 13-15 ).

Обсуждение результатов

Таким образом, в результате анализа отпечатков орнаментиров на керамике могильника Нижняя Су-етка установлено следующее.

-

1. Среди отпечатков зубчатых инструментов наиболее распространены были мелкозубчатые, которые наносились штампованием/прокатыванием. Рабочий край имел симметричную форму зубцов в поперечном и подпрямоугольную в продольном сечении. Средний размер зубцов был ок. 1 мм, длина штампа 1,9-3,1 см, с прямой перегородкой между зубцами, шириной 0,15-0,8 мм.

-

2. Среди отпечатков нанесенных незубчатыми инструментами чаще встречались оттиски штампов с коротким, гладким округлым в поперечном и продольном сечении рабочим краем, шириной 4-8 мм, нанесенные с помощью протаскивания.

-

3. Большинство оттисков, объединенные в подгруппы 1-4, 6, 8-12, имели незначительные отличия по размеру и форме рабочего края. Это не позволяет говорить о том, что отпечатки были оставлены одинаковыми инструментами или, возможно, одним мастером. Данные подгруппы свидетельствуют о единых традициях в выборе инструментов и способов работы ими, и, по-видимому, об одной группе мастеров.

-

4. Подгруппы отпечатков зубчатых и незубчатых штампов обнаружены на разных сосудах и слабо коррелируют между собой. Например, на посуде с отпечатками самого распространенного мелкозубчатого штампа подгруппы 3, присутствуют оттиски незубчатых орудий из разных подгрупп 8–10. В то же время, сосуды, орнаментированные орудиями с округлым рабочим краем самой массовой подгруппы 8, украшены разными инструментами из подгруппы 1, 3, 5, 6. Возможно, все это свидетельствует о том, что гончары для нанесения декора использовали одновременно совершенно разные виды орудий.

-

5. Выявлены две подгруппы отпечатков, имеющих наибольшее сходство, которые, вероятно, оставлены инструментами одного мастера: подгруппа 5 (рис. 2, 12–13 ) и подгруппа 13 (рис. 3 , 19–20 ) [Савко, 2023]. Подгруппа 5 включает сосуды из могил 23 и 31. По своему композиционному построению керамика имеет характерную для культуры трехзональную схему декора, с треугольниками по веничку, канелюрами на шейке и различными геометрическими орнаментами на тулове. Изделия имеют нетипичные черты, отличающие их от традиционной федоровской посуды. В частности, на сосуде из мог. 31 есть слабовыражен-ный уступ на плече, а на образце из мог. 23 не орнаментирована зона шейки. Данные признаки больше характерны для алакульской керамики [Виноградов и др., 2020, с. 330–334]. Сосуды были расположены на разных участках некрополя (в 10 м друг от друга), у погребенных разного возраста, но с типичным для федоровской культуры погребальным обрядом (скорченно на левом боку, головой в юго-западный сектор, где находились сосуды) [Уманский, 1999]. Отпечатки подгруппы 13 были обнаружены на керамике из одного погр. 18. Оба сосуда имели очень похожую, типичную для федоровской орнаментики трехзональную композиционную схему, состоящую из треугольников различной конфигурации на венчике, шее и ту-лове с разделителями между зон в виде каннелюр.

-

6. При отсутствии явной корреляции между зубчатыми и незубчатыми отпечатками, можно отметить, что похожие оттиски наносились на сосуды со схожей формой и схемой декора. Так, самые распространенные отпечатки мелкозубчатых штампов (подгруппа 3) наносилась только на сосуды профилированной

-

7. В ряде случаев отпечатки нетипичных штампов дополняются нестандартной формой, декором или со ставом естественных или искусственных примесей. Так, сосуд 2 из мог. 14, помимо необычных оттисков, нанесенных сильносработанным инструментом (рис. 3, 29 ), похожих на отпечатки веревочки, имел алакульские признаки – слабовыраженный уступ на плече и неорнаментированную зону шейки. В образце зафиксированы необычные искусственные примеси, аналогии которым ранее не встречались на территории Алтая [Степанова, Савко, 2022]. Два образца с оттисками среднегребенчатого штампа из подгруппы 7 (рис. 3, 22, 25 ) имели рецепт с дресвой, в качестве которой выступал необычный черный плотный минерал [Там же]. Сосуды были украшены чередующимися полосами ромбов, горизонтальных полос, напоминающих технику, т.н., «движущей» гребенки. В целом композиция и стилистика декора на этих образцах не характерны для андроновской посуды и широко распространены в доандроновских елунинских комплексах [Грушин, 2008, с. 38]. В других случаях технология нанесения декора и особенности изготовления керамики слабо коррелировали между собой. Например, один из сосудов с уступом на плече [Степанова, Савко, 2022, с. 150, рис. 9] имеет типичный мелкозубчатый штамп, характерный для другой федоровской посуды из подгруппы 5 (рис. 2, 14 ).

В целом декор на посуде этих подгрупп был нанесен одинаковыми орнаментирами, либо инструментами, изготовленными одним мастером. Имеющиеся данные по ИС и ФМ говорят о том, что образцы изготовлены из слабозапесоченного сырья с естественной примесью серых рыхлых включений и бурого железняка, по одному рецепту глина + шамот + выжимка навоза, но с разной концентрацией шамота. Не исключено, что сами сосуды были изготовлены одними мастерами, но в разное время. Все это позволяет говорить об относительной синхронности данных погребений.

горшковидной формы, с типичной федоровской трехзональной композицией, состоящей из треугольников на шее, геометрическими или меандровыми узорами на плече и тулове. Наиболее массовая подгруппа среднезубчатых отпечатков (1) выявлена на небольших по размеру горшках с двухзональной композицией, а подгруппа гладкого штампа (12) на сосудах гошечно-ба-ночной формы с аналогичной схемой декора.

Выводы

Таким образом, в результате анализа все отпечатки штампов на керамике из могильника Нижняя Суетка были разделены на две категории: оттиски зубчатых и незубчатых орнаментиров. Наиболее массово представлены мелкозубчатые оттиски штампа (22 образца) с симметричной формой зубцов размером до 1,35 мм, с прямой перегородкой до 0,8 мм. Данными инструментами украшались горшки с геометрическим орнаментом. Немного реже встречались оттиски незубчатых орудий с округлым гладким рабочим краем, шириной до 8 мм, которыми наносили каннелюры, применяющиеся для разделения орнаментальных зон на сосудах различных форм. 44 из 69 отпечатков были сгруппированы в 13 подгрупп, объединяющих инструменты со схожей морфологией. Каждая из подгрупп отражает конкретные признаки формы и размера инструмента, которые не являются случайными, а свидетельствуют о единых представления определенной группы (возможно родственных) мастеров, принадлежащих близкому в культурном (или хронологическом) отношении населению. Несколько отпечатков (подгруппы 4 и 13) имеют наибольшее сходство. Декор на этой посуде был нанесен одинаковыми орнаментирами, либо инструментами, сделанными одним мастером.

Имеющиеся данные по технологии орнаментации сосудов из могильника Чекановский Лог-2 в Предгорьях Алтая [Савко, 2021], свидетельствуют об отличии инструментов для декорирования с посудой из могильника Нижняя Суетка. На первом памятнике почти на четверти сосудов встречены оттиски крупнозубчатого штампа с размером зубцов более 2,5 мм, которые традиционно характерны для позднефедео-ровской керамики [Там же]. Мелкозубчатые отпечатки имели чаще продольную форму зубцов размером более 1 мм, с округлым в поперечном сечении рабочем краем. В отличие от Нижней Суетки, где чаще были симметричные с прямоугольной поперченной формой зубцы, нередко размером даже менее 1 мм. Данные особенности говорят о различии традиций изготовления гончарами инструментов с мелкими зубцами на разных могильниках. В то же время для обоих памятников характерно то, что этими штампами орнаментировались в большинстве случаев горшки, украшенные геометрическими орнаментами с двух или трех зональной разбивкой композиции, а гладкими штампами и другими видами инструментов сосуды баночной формы с упрощенной орнаментацией. Так же, как и на могильнике Чекановский Лог-2, на Нижней Суетке нетипичные отпечатки зубчатых орнамен-тиров дополнялись нестандартной орнаментальной композицией изделий.

По-видимому, выбор андроновскими гончарами определенного орнаментира был связан с формой по суды и стилистикой декора на уровне вида инструмента (среднезубчатый, мелкозубчатый, гладкий штамп и др.). Определенная корреляция с культурноопределяющими признаками в керамике наблюдается в отношении отдельных морфологических характеристик конкретного подвида отпечатка инструмента и не носит массового характера. В то же время отдельные оттиски штампа, аналогии которым не выявлены, имели совершенно нетипичные признаки в форме, стилистике декора и технологии изготовления сосудов, явно свидетельствующие об инокультурных компонентах в среде андроновского населения, оставившего некрополь Нижняя Суетка.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Технико-технологический анализ орнамента керамики андроновской (федоровской) культуры из могильника Нижняя Суетка в Кулундинской степи

- Волкова Е.В. Керамика Воловово-Даниловского могильника фатьяновской культуры как исторический источник. - М.: Старый сад, 1998. - 260 с.

- Волкова Е.В. Об относительной устойчивости орнаментальных традиций в гончарстве (по материалам эпохи бронзы) // КСИА. - 2018. - № 251. - С. 96-110. EDN: UYHYKE

- Глушков И.Г. Керамика как археологический источник. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. - 328 с. EDN: LFCYJE

- Городцов В. А. Русская доисторическая керамика. // Труды XI Археологического съезда в Киеве. - 1901. - Т.1. - C. 576-672.

- Грушин С.П. Могильник Нижняя Суетка в системе андроновских древностей Обь-Иртышья // Изучение историко-культурного наследия Центральной Евразии: сб. мат-лов Междунар. науч. конф. "Маргулановские чтения-2008". -Караганда: Изд-во Караг. гос. ун-та, 2008. - С. 35-39.