Технология изготовления и роспись гипсовых масок енисейских мумий

Автор: Вадецкая Э.Б., Гавриленко Л.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (37), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522546

IDR: 14522546 | УДК: 903.5

Текст статьи Технология изготовления и роспись гипсовых масок енисейских мумий

Данная работа является логическим продолжением статьи “Енисейские мумии (археологические источники и их анатомическая экспертиза)”, опубликованной в этом же журнале в 2003 г. [Вадецкая, Протасов, 2003, с. 36–47]. В ней пойдет речь о материалах позднейшего тагарского (тесинского) кургана Новые Мочаги, поскольку в других аналогичных курганах гипсовых масок практически не сохранилось.

Курган расположен в 12 км к З от г. Саяногорска около д. Калы (Хакасия). В 1983 г. он был раскопан начальником отряда Среднеенисейской экспедиции ЛОИА АН СССР Н.Ю. Кузьминым. Погребальная камера (размеры: 11×12 м) в отличие от десятков других погребений того же времени устроена не в яме, а на поверхности земли. Она сложена из дерна и окружена оградой. Внутренние стенки конструкции обложены берестой, деревянными плахами и обрамлены вертикально поставленными бревнами. В центре находился сруб размерами 7,5×7,5 м, высотой не менее 50 см. В нем, видимо на полатях, было размещено свыше 80 мумий, которые упали и лежали беспорядочно, но плотно друг на друге, без каких-либо земляных прослоек. Сохранились преимущественно целые скелеты, но 23 мумии представлены либо черепами и разрозненными костями, либо частями костяков в сочленении. Между дерновыми стенками и срубом обнаружены останки еще не менее 30 чел., в основном одни черепа, лежавшие по одному или кучками. Сруб был нарушен грабителями, поэтому о происхождении останков за его пределами можно сделать два предположения: либо в срубе хоронили целые мумии, а за срубом их части, либо, что вероятнее, черепа вместе с немногочисленными костями были выброшены из сруба грабителями.

Физические условия, возникшие при сожжении камеры, способствовали сохранности глины, костей, некоторой другой органики. Под скелетами и на них местами сохранился слой из травяной массы бурого цвета толщиной до 1,5 см. Им же покрыты некоторые длинные ко сти рук и ног. Черепа трепанированы и тоже заполнены травой. Снаружи они вместе с шейными позвонками были обмазаны глиной, а сверху глины покрыты тонким слоем гипса. В нескольких глиняных глазницах сохранились голубовато-зеленые стеклянные бусины, имитирующие зрачки. На некоторых глиняных и гипсовых лицах имелись следы росписи, выполненной красной и черной краской (см.: Кузьмин Н.Ю. Отчет о работах Саяногорского отряда Среднеенисейской экспедиции на территории Означенской оросительной системы в 1983 г. – Архив ИИМК РАН, ф. 35, оп. 1. 1983, д. 146, с. 2–17, а также: [Кузьмин, 1985, с. 216–217].

Тонкие и потрескавшиеся гипсовые маски при расчистке распались на кусочки. Поэтому примерно с 50 глиняных черепов фрагменты гипсовых масок были сняты, а на двух черепах – закреплены вместе с глиной. Почти весь антропологический материал Н.Ю. Кузьмин передал в отдел антропологии МАЭ, однако 20 черепов, на которых лучше всего сохра-

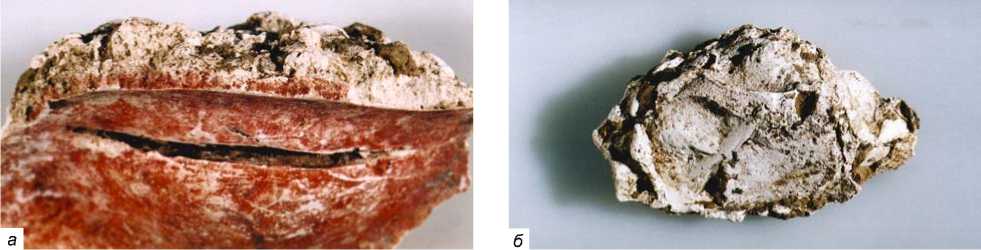

Рис. 1. Череп скелета 13 с кусочком гипса поверх глиняной глазницы. Фото Н.Ю. Кузьмина (фотоархив ИИМК РАН, д. 3087, № 537).

Рис. 2. Череп скелета 2 с кусочками гипсовой маски на глазах и поверх рта. Фото Н.Ю. Кузьмина (фотоархив ИИМК РАН, д. 3087, № 536).

нилась глина, вместе с собранными фрагментами масок остались в ИИМК РАН.

Н.Ю. Кузьмин, основываясь на первичных впечатлениях, полученных в процессе раскопок мумий, опубликовал свою интерпретацию погребального обряда [1985а, с. 48; 1991, с. 153; Кузьмин, Варламов, 1988, с. 146–155]. Но сами черепа и маски он даже не распаковал. Только спустя 13 лет после окончания раскопок перед отъездом в Германию Н.Ю. Кузьмин сообщил о тех и других и предложил начать их изучение. К этому времени относительно хорошо сохранились лишь четыре черепа с глиняной облицовкой; они опубликованы [Вадецкая, 1999, рис. 85, 2; 2004, с. 302, рис. 1, 3, 4, 6; Вадецкая, Протасов, 2003, рис. 3–6]. Остальные черепа оказались раздавленными; глина частично покрывала обломки восьми чере- пов. Первоначальный вид еще трех моделированных глиной черепов с кусочками гипсовых масок запечатлен на трех полевых фотографиях, но сейчас черепа не идентифицируются даже по наиболее удачным фотографиям двух из них (рис. 1, 2), поэтому при работе с ними невозможно использовать имеющиеся антропологические определения [Медникова, 2001, с. 214–220, рис. 2–4], а также уточнить принадлежность обломков масок к конкретным черепам. Но в ходе анатомической и химической экспертизы фрагменты черепов с глиной дали больше информации, чем целые черепа. Первая проводилась с целью определения физического состояния тел в период превращения их в мумии. Вторая была призвана изучить состав глиняного теста*.

Установлено, что глиной моделированы черепа скелетированных трупов, т.е. после естественного разложения тканей, но при частичном сохранении высохших остатков тканей в наружных отделах каналов черепа, в глазницах, позвонках и т.д. Определена последовательность реконструкции головы по черепу: заполнение лобной части черепа травой, а рта, носа и глазниц – глиной, обмазка глиной снаружи всего черепа, включая шейные позвонки [Ва-децкая, Протасов, 2003, с. 41–46]. В растительной массе, заполнявшей мозговую полость черепа, определен тростник [Там же, рис. 13; Вадецкая, 2004, с. 307] либо смесь из веточек ивы, березы и разнотравия со злаками.

Выяснилось, что в глиняное тесто в качестве связывающего компонента в небольших количествах добавляли траву, шерсть, а также известь. Последнюю вводили чаще всего в виде отдельных кусков для разрушения органики, сохранившейся в труднодоступных частях черепа. Для закрытых от внешнего воздействия частей, как правило, использовали глину без связывающего компонента [Медникова, 2002, с. 256; Вадецкая, 2004, с. 307]. Реконструкция пяти черепов производилась, видимо, из глины одного месторождения. Она бежевого цвета, с серым или розовым оттенком. Шестая маска сделана из красно-коричневой глины, основным естественным красителем которой является гетит [Егорьков, 2002, с. 236]. Эта глина отличается не только по цвету, но и по составу [Медникова, 2002, с. 256] и, очевидно, извлечена из другого месторождения.

Параллельно с изучением глин, покрывающих черепа, проводились химические анализы гипсовых масок [Вадецкая, 2004, с. 307]. Результаты их всестороннего исследования обсуждаются в данной статье. Отпечатки на тыльной стороне масок позволяют определить внешний вид лица мумии, на которое наносили маску. Два вида мумии (без маски и в маске) отражают два ритуала, за которыми скрываются представления населения о живом и мертвом покойнике, т.е. о физической смерти и ее фактическом признании.

Источники и методы исследования

Остатки гипсовых облицовок вместе с глиной лучше всего сохранились на двух черепах. Изображения обоих черепов опубликованы. Гипсовые облицовки называются масками, хотя гипс и глина покрывают череп со всех сторон и шею.

Череп (№ 34) женщины 25–35 лет был моделирован глиной толщиной 1,0–1,5 см, а затем покрыт слоем гипса толщиной 2–4 см. Глаза и губы на гипсовой маске сомкнуты. На щеках еле заметны узоры в виде зигзагов с трилистниками и кружками на противоположных концах. Между глазами, выше переносицы, – фрагмент красной фигуры [Вадецкая, 1999, рис. 85, 2 ; 2004, рис.1, 4 ; Вадецкая, Протасов, 2003, рис. 6; Медникова, 2001, с. 219, рис. 4, б ].

На черепе (№ 46) мужчины ок. 35 лет толщина слоя глины составляла 1,5 см. На глине сохранились красная полоса шириной 1,5 см, пересекающая лицо в районе губ, а в височной области – часть черного круга. Поверх глины наложен гипс; его остатки имеются в области правого глаза, виска и верхней части щек. Гипсовое лицо окрашено красной охрой, которая обнаружена и на стороне слоя гипса, прилегающей к глине, т.е. этой краской могла быть окрашена как поверхность глины, так и органический материал (кожа или ткань), со временем разложившийся и утраченный. В нескольких местах поврежденный слой охры перекрыт тонким слоем киновари; на виске на охре черной краской из древесного угля нарисован круг. Таким образом, красочный слой маски был обновлен, роспись на маске и голове мумии в целом совпадает [Медникова, 2001, с. 219, рис. 2; Вадецкая, Протасов, 2003, рис. 4; Вадецкая, 2004, рис. 1, 6 ].

Остатки глины и гипса имеются еще на трех разрушенных черепах. Кусочки красной гипсовой маски закрывают глаз, часть щеки и губы на правой половине моделированного глиной черепа (№ 45) мужчины. В области челюсти под гипсом на глине просматривается красная краска [Медникова, 2001, с. 219; Ва-децкая, Протасов, 2003, рис. 8, 2]. Кусочки такой же маски имеются в области глаза, щеки и губ на левой половине моделированного глиной черепа (№ 33) мужчины 40–49 лет. В прорези глаза на глине видна красная краска [Медникова, 2001, с. 219, рис. 2]. Гипс, раскрашенный красной краской, сохранился на глиняной глазнице черепа (№ 47) женщины (?) 15–19 лет [Там же, с. 219]. Таким образом, на пяти черепах была красная маска. Четыре черепа определены как мужские, пятый принадлежал предположительно юной женщине. Одна белая маска с красной росписью соответствовала черепу женщины. Под тремя красными масками глиняная обмазка мужских мумий была выкрашена также в красный цвет. Еще с 50 черепов фрагменты гипса были сняты при раскопках. Они преимущественно мелкие, хрупкие, толщиной 1–5 мм. Из них были склеены обломки 47 масок, в основном глаза с частями щек, губы и куски шей. Очень мало фрагментов облицовок лба, носа и ушей. Только 12 гипсовых облицовок-масок удалось восстановить наполовину или чуть более.

В лаборатории физико-химических исследований материалов отдела научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа исследованы материалы 15 масок (две из них были на черепах), в т.ч. более 100 отдельных фрагментов. Чтобы реконструировать технологию изготовления масок и определить их особенности, были изучены структура фрагментов и состав использованных материалов, способы нанесения отделочных и красочных слоев, примененные пигменты, органические добавки. Особо анализировались оборотная поверхность масок и имеющиеся на ней отпечатки; это помогло получить представление не только о технологических процессах, но и о некоторых характерных ритуальных действиях по отношению к умершим. Выявленные следы реставрации, которая заключалась в нанесении новых отделочных и красочных слоев, позволили сделать вывод о длительности ритуала прощания с покойным.

Исследования проводились с применением разнообразных методов – микроскопического, микрохимического, инфракрасной Фурье-спектроскопии и Фурье-микроспектроскопии (ст.н.с. И.А. Григорьева), рентгенофлюоресцентного спектрального анализа (ст.н.с. С.В. Хаврин). Таксономическая принадлежность растительных частиц (древесина, луб, сердцевина) определена микроскопическим методом по анатомическим признакам строения клеточных элементов и фрагментов тканей, в т.ч. фрагментов эпидермиса (кожицы) побегов и листьев (в.н.с. М.И. Колосова). Их результаты дали возможность составить очень подробную характеристику каждой маски (подготовлена для сводного каталога тагарских и таштыкских масок). В настоящей статье публикуются данные двух масок*.

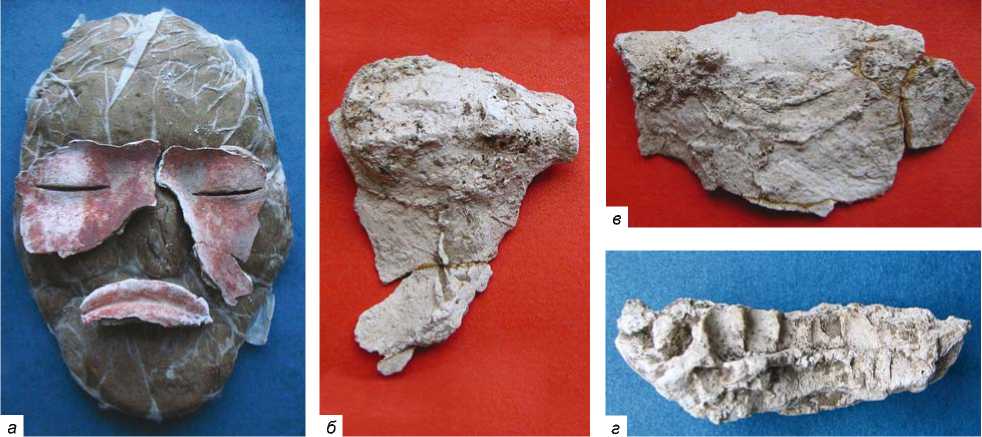

Маска № 50 (15,5×14,5 см). Лоб, нос и часть левой щеки отсутствуют. Толщина стенок 1–5 мм, в области губ – 5–12 мм. Материал белого цвета, плотный, твер-

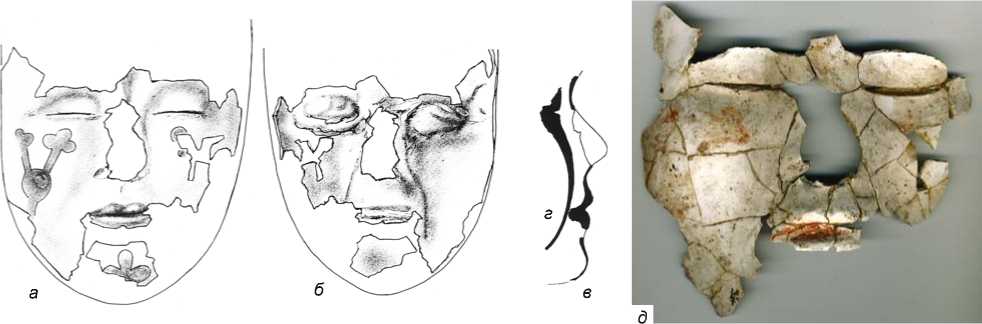

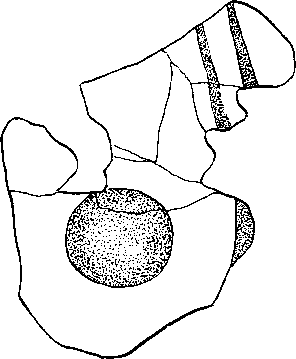

Рис. 3. Маска № 50. Графическое изображение ( а – г ) и фото с лицевой стороны ( д ). а – с лицевой; б – с оборотной сторон; в – профиль с внешней стороны; г – профиль с оборотной стороны.

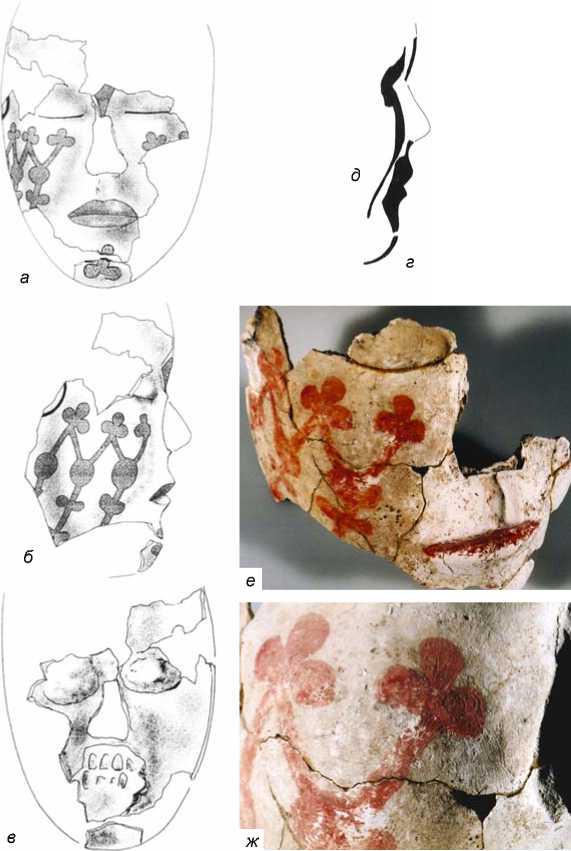

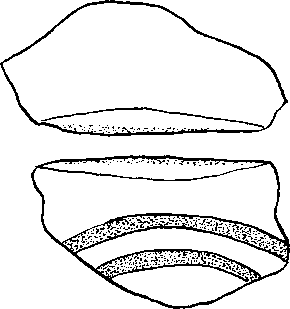

Рис. 4. Маска № 43. Графическое изображение ( а – д ) и фото ( е – к ).

а – с лицевой; б – с правой; в – с оборотной сторон; г – профиль с внешней стороны; д – профиль с оборотной стороны; е – правая половина; ж – узор, намеченный острым предметом и раскрашенный киноварью; з – следы кисти на отделочном слое; и – отпечатки двух (прямоугольного и поверх него овального) кусочков ткани против глаза, а также сшитых кусочков ткани на оборотной стороне маски; к – отпечатки зубов поверх гипсовой накладки.

дый, хрупкий. Нижний слой толщиной ок. 1 мм, основной – от 1 до 3 мм, отделочный – менее 1 мм. Губы окрашены красной охрой; на щеках нарисован узор – сплошной кружок с двумя трилистниками на длинном черенке; на подбородке изображен трилистник, выше переносицы – треугольник. На фрагменте шеи – черная горизонтальная полоса. На оборотной стороне видны отпечатки травянистых растений и грубых рельефных швов, а напротив глаз – гипсовые накладки толщиной 5 мм с отпечатками кусочка ткани, напротив рта – накладка с отпечатками зубов (рис. 3). Основные компоненты теста – гипс со следами карбоната кальция (1 %), глинистых соединений, обогащенных соединениями железа (8,7 %), и песок (1,8 %).

Маска № 43 (19×14,5 см). Лоб, нос и края щек, а также многие мелкие фрагменты отсутствуют (рис. 4, а , б ). Толщина стенок 1,5–3 мм, на отдельных участках – до 5 мм (рис. 4, г , д ). Материал кремового цвета, пористый, сравнительно твердый. Поверх одного неровного слоя гипса нанесен отделочный слой толщиной 0,5 мм. Поверхность гладкая, выровнена жесткой кистью, оставившей следы (рис. 4, з ). Видны узоры; они нанесены острым предметом по не полностью высохшему отделочному слою (рис. 4, ж ) и раскрашены киноварью: между глаз – треугольник, на подбородке – трилистник, на щеках – параллельные, диагонально расположенные трилистники, соединенные черенками с кружками (см. рис. 4, б , е ). На губах отмечен утолщенный слой киновари. Прорези глаз и круглая линия на виске обозначены черной краской, изготовленной из измельченного древесного угля. На оборотной стороне местами сохранились остатки глины, на уровне рта – отпечатки зубов (рис. 4, в , к ), на месте глаз – прямоугольной основы с фактурой ткани, около них – отпечатки швов, соединявших кусочки ткани, которыми была обшита глиняная голова (рис. 4, и ). На месте носа очерчен участок трапециевидной формы. Таким образом, на месте глаз и рта (с наружной стороны) слой гипса был утолщен и наложен на ткань; он заполнил имевшиеся углубления. Основной компонент теста – гипс, содержащий в своем составе карбонат кальция (до 2,5 %), глинистые соединения, обогащенные железоокисными соединениями (3,5 %) и песок (1,5 %). Инфракрасный спектр подтверждает присутствие в составе теста карбоната кальция и железоокисных соединений.

Основные детали реконструкции внешнего вида лица мумий

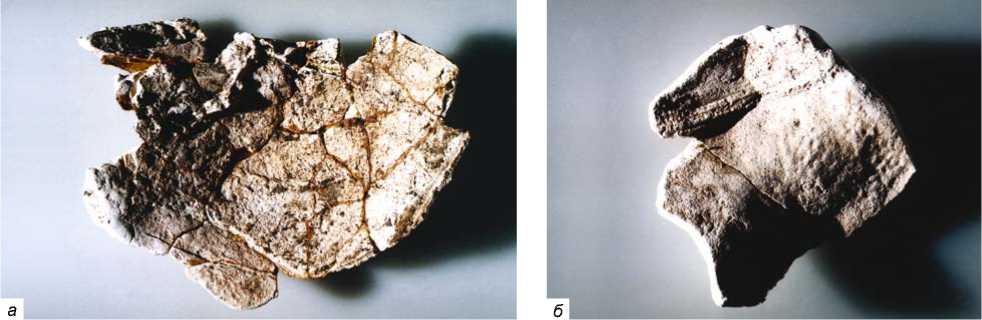

На оборотной стороне всех масок видны отпечатки швов, кожи, реже переплетений ткани, против глаз и рта имеются слипшиеся с маской гипсовые выпуклости с отпечатками наложенных поверх кусочков ткани. Против глаз, как правило, отмечаются следы переплетений ткани. Такие оттиски между губами встречаются реже, возможно, потому, что они затерты отпечатками зубов. Остановимся на этом подробнее.

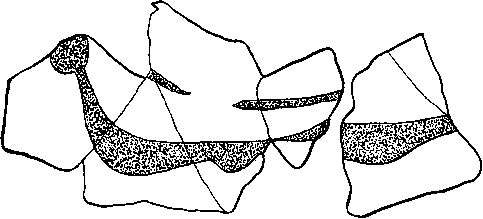

На тыльной стороне фрагментов всех масок обнаружены отпечатки кожи животных, складок грубого материала и рельефных швов, которые могли образоваться при сшивании через край кусочков кожи или грубой ткани. Многие фрагменты демонстрируют отпечатки стеблей травянистых растений или остатков растений, а также фактуры тканей. Таким образом, можно сделать вывод, что основой для гипсовых масок служили черепа, предварительно покрытые глиной, а затем обшитые кусочками сшитой кожи или ткани. Обшивку делали из лоскутков, сшитых через край. Швы на ткани тонкие, аккуратные, на коже – грубые, рельефные (см. рис. 4, и ; 5, а ).

На оборотной стороне всех масок на месте глаз, как отмечалось, имеются гипсовые выступы толщиной от 3, 5 (маски № 35а; 36б; 43а; 50; 50а; и др. ) до 10 мм (маска № 36а)*. На них видны отпечатки прямоугольных или овальных кусочков ткани размерами от 3×2 и 3×3 до 4×4 см, обметанных по краям ниткой (см. рис. 4, и ; 5, б ; 6, б ; 7, б , в ). Значит, глазницы мумии закрывали кусочком ткани и замазывали гипсом. Между губами на оборотной стороне масок отмечены полоски гипса размерами от 4×0,5 до 6×2 см и толщиной 5–10 мм. На них имеются отпечатки зубов (см. рис. 4, к ; 7, г ), а на маске № 37 – кусочек самого зуба. Можно предположить, что обшитая кожей голова мумии была с открытыми глазами, у нее была частично видна часть зубов. Расположение отпечатков на строго определенных местах (у глаз, рта) отражает приемы наложения гипса. Так, утолщенный слой гипса на месте глаз, по форме близкий к прямоугольнику, и узкая удлиненная полоска гипса между губами или утолщенный до 9 мм слой гипса (всегда с отпечатками зубов) против рта свидетельствуют о том, что перед наложением маски порция гипса вдавливалась и заполняла полости глиняных глазниц и открытый рот. Судя по отпечаткам переплетений полосок ткани (прямоугольной или овальной формы), обметанных по краям нитками, практически на всех глиняных накладках, у мумии глаза и рот предварительно закрывали кусочками ткани. Некоторые швы достаточно толстые – вероятно, кусочки ткани не только накладывали на глаза, но и иногда пришивали к коже или ткани (швом через край), обтягивающей череп поверх глины. После этого накладывали и вдавливали порцию гипса, на который уже наносили собственно маску.

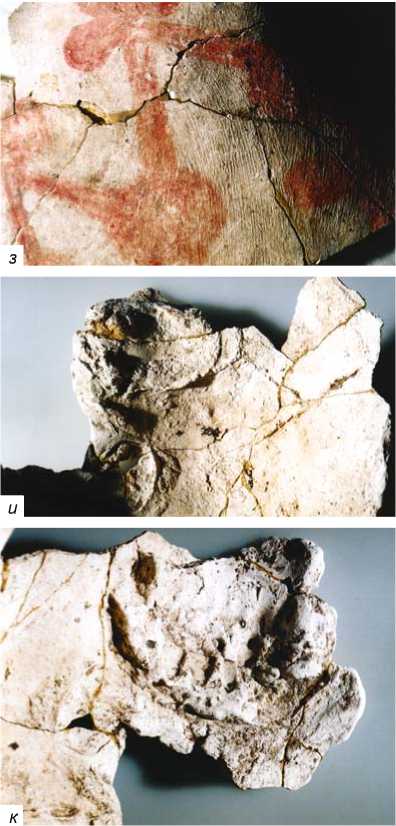

Рис. 5. Маска № 42.

а – отпечатки растений, кожи и грубых швов, соединяющих кожаные кусочки обшивки головы мумии; б – отпечатки ткани против глаза.

Рис. 6. Маска № 38.

а – прорезь окрашенного охрой глаза, под которым видна красная краска; б – отпечатки основы прямоугольной формы и грубых швов против глаза.

Рис. 7. Маска № 39.

а – глаза с кусочками щек и губы; б – отпечатки двух кусочков ткани и гипсовая накладка против левого глаза; в – отпечатки двух кусочков ткани против правого глаза; г – отпечатки зубов на гипсовой накладке с оборотной стороны губ.

Кожаное лицо мумии, видимо, раскрашивалось. Под микроскопом заметны следы красной краски не только на внешней, но и на внутренней стороне масок (№ 32, 38 и череп № 46), а на тыльной стороне масок видны отпечатки кожаной поверхности головы мумии. На черепах № 33, 45, 46 красная краска просматривается на глине под гипсовыми масками. Конечно, краска могла стекать по краям маски при ее раскрашивании ( см. рис. 6, а ) , однако на черепе № 46 красная охра есть как на глине, под маской, так и на внутренней поверхности маски. Видимо, при разложении окрашенной кожи краска либо осела на глине, либо окрасила внутреннюю поверхность маски.

По внешнему виду обшитое кожей глиняное лицо мумии с открытыми глазами, в которые вставлены зрачки-бусинки, с чуть приоткрытым ртом, в котором видны зубы, ассоциируется с живым, точнее ожившим, человеком (см. рис. 1, 2) [Ва-децкая, Протасов, 2003, рис. 3; Вадецкая, 2004, рис. 1, 3 ]. Внешний вид мумии с гипсовым лицом, изображенным с закрытыми глазами и сомкнутыми губами, соответствует мертвому человеку (см. рис. 3, 4 ) [Ва-децкая, Протасов, 2003, рис. 6; Вадецкая, 2004, рис. 1, 4 ]. И те, и другие отражают разные этапы перехода мертвого в другой мир и связаны с разными ритуалами. Между изготовлением головы мумии и маски проходило определенное время, за которое головы мумий иногда успевали разрушиться. Об этом говорят косвенные свидетельства. Так, помимо отпечатков кожи и ткани на оборотной стороне фрагментов гипса имеются прилипшие кусочки глины или волокна растений (см. рис. 5, а ; 8, а ). Возможно, они проникли

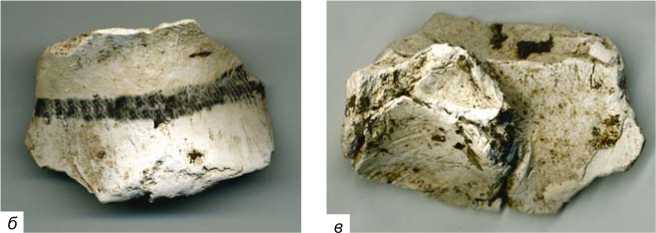

Рис. 8. Маска № 49.

а – отпечатки кожи и частички глины на оборотной стороне; б – фрагмент стенки с тонким гладким отделочным слоем; в – следы реставрации отделочного слоя двумя новыми и фрагмент с дважды окрашенной поверхностью верхнего слоя; г – обновленная роспись на маске.

г

Рис. 9. Маска № 50а.

а – красная роспись на лбу (прорисовка); б – фрагмент шеи с черной полосой; в – накладка гипса на оборотной стороне подбородка.

сюда из кожаной обшивки и даже из черепной коробки, из ме ст, где ко сти черепа по каким-то причинам оказались поврежденными. Левая глазница мумии была разрушена, вероятно, когда делали маску № 35а, поэтому ее, закрыв кусочком ткани, замазали гипсом толщиной 5 см, потом покрыли еще одним кусочком ткани и обмазкой толщиной в 3 мм. Правая глазница была в сохранности и покрыта кусочком ткани, практически без обмазки. Таким же образом были закрыты глаза мумии под маской № 39 (см. рис. 7, б , в ). Возможно, будучи поврежденной, глазница под маской № 44 была закрыта не одним, а двумя кусочками ткани (3×2 и 3,5×2,3 см). Гипсом, кусочки которого налеплены на оборотной стороне маски № 50а в области подбородка или шеи (рис. 9, в ), видимо, замазывали трещину в нижней челюсти.

Состав теста и способы изготовления масок

Природный состав гипса определен для 13 масок. Для 8 из них установлены специальные добавки, вводившиеся при размешивании гипса с водой (см. таблицу ).

Природный гипс содержал примеси глины, песка и известняка. Гипсовый камень с примесями ок. 10 % считается наиболее пригодным для производства вяжущих веществ и используется для получения технического, формовочного и медицинского гипса. Сырье, содержащее ок. 25 % примесей, отно сится к более низкому сорту. Примеси в гипсе, используемом в качестве строительного материала, не должны превышать 35 %. Согласно результатам анализов, изучаемые маски были изготовлены из довольно чистого гипса; общее содержание примесей в нем не превышает 10 %. Материал, из которого сделаны маски, преимущественно белого цвета, плотный, твердый, хрупкий. Некоторые маски отличаются белизной и повышенной твердостью, особенно отделочные слои. В составе теста обнаружены добавленные при его замешивании в качестве наполнителя шерсть и измельченный растительный материал, в т.ч. о статки травянистых растений (определен фрагмент эпителия стебля травянистого растения), но в незначительном количестве. Кроме этого, в тесте многих масок присутствует как наполнитель в небольшом количестве измельченный древесный уголь. В процессе изготовления гипсовой маски, предполагающем нанесение гипсового раствора на основу, его равномерное распределение по поверхности и выравнивание, важно учитывать скорость схватывания, т.к. она определяет время, в течение которого ма- териал пригоден к использованию, и в конечном итоге качество изделия*.

Древние мастера, вероятно, владели некоторыми технологическими приемами массового производства масок. Например, составляли оптимальную пропорцию воды и гипса, позволявшую максимально увеличить время, необходимое для наложения и выравнивания гипса, но без ущерба для прочности, добавляли вещества, придававшие готовому изделию повышенную твердость, в частности, животный клей (желатины), молоко, сыворотку или минеральные квасцы. Присутствие органических соединений в гипсовом материале подтверждается данными, полученными методом инфракрасной спектроскопии.

Общая толщина масок 4–5 или 6–7 мм, редко до 8 мм, толщина в области шеи и носа до 10 мм. Гипс наносили на основу в два или три приема, затем покрывали тонким (толщиной менее 1 мм) отделочным слоем. Толщина первого нижнего слоя 1–2 мм, в редких случаях более, основного – от 1 до 3–5 мм; в

Содержание естественных примесей гипса и добавок в тесте, %

|

№ маски |

Карбонат кальция |

Железо в глине |

Песок |

Добавки |

|

42 |

3,0 |

9,6 |

2,4 |

Измельченный уголь |

|

50 |

1,0 |

8,7 |

1,8 |

– |

|

49 |

2,0 |

6,1 |

0,5 |

Органические соединения |

|

32 |

Немного в отделочном слое |

4,3 |

0,7 |

– |

|

43 |

2,5 |

3,5 |

1,5 |

– |

|

33а |

2,0 |

2,4 |

4,1 |

Уголь, шерсть, трава |

|

33б |

Следы |

2,4 |

2,0 |

Растения, шерсть уголь |

|

46а |

» |

1,5 |

3,2 |

Растения, шерсть |

|

41б |

– |

– |

– |

Трава, уголь, волос |

|

35а |

2,0 |

Следы |

Следы |

Волос |

|

Без номера |

Немного |

– |

– |

Органические соединения, уголь |

утолщенных местах имеется дополнительный третий слой. Нижние слои перед нанесением последующих, как правило, хорошо просушивали, о чем свидетельствуют четкие границы между ними. При недостаточной просушке слоев границы едва различимы. Верхний отделочный слой, служащий грунтом, подготовлен для росписи. Характерно, что у многих масок он чистейшего белого цвета, с гладкой поверхностью, из плотного и твердого материала. Часто отделочный слой гораздо белее цвета самой маски. При этом он очень тонкий, ровный по толщине, вполне вероятно, что его наносили не вручную, поверхность маски обливали сравнительно жидким тестом, которое распределялось очень ровно по поверхности и при высыхании не требовало дополнительной обработки (см. рис. 8, б ). Поверхность других масок тоже гладкая, но выровнена жесткой кистью, от которой остались следы (см. рис. 4, з ). Материал отделочного слоя состоит почти полностью из чистого гипса, примеси незначительные, но содержание карбоната кальция в нем несколько выше, чем в основных слоях маски, что также подтверждается инфракрасными спектрами. Делать вывод о преднамеренном добавлении извести в данном случае было бы не корректно, хотя необходимо отметить, что даже небольшое количество извести способно придать гипсу повышенную твердость, пластичность, устойчивость по отношению к воде и снизить пористость.

Прорези глаз маски делали по непросохшему гипсу; они глубокие, с гладкими краями.

Роспись масок

Гипсовые маски, как отмечено Н.Ю. Кузьминым, были белые, серые и желтые, раскрашенные красной и черной краской. Глиняные лица некоторых мумий, по его мнению, разрисованы теми же красками и только глаза и губы покрыты гипсом [Кузьмин, 1985а, с. 217; Кузьмин, Варламов, 1988, с. 149].

В действительности имеются лишь гипсовые белые маски, раскрашенные красной и черной краской, и красные, те и другие примерно в равных количествах. Ни желтых, ни серых нет; несколько масок слегка закоптилось при пожаре в склепе.

Следы краски на глине под гипсовыми масками, видимо, были на кожаных обшивках. Во всех случаях передняя часть головы мумии закрывалась гипсовой маской, но от нее сохранялись, как правило, глаза с кусочками щек и губы. Как указывалось, участки кожаной обшивки, где были глаза и рот, предварительно закрывали кусочком ткани и замазывали, поэтому на глазах и губах всегда больше гипса, чем на других местах маски, здесь их стенки толще.

Некоторые белые маски имеют кремовый оттенок, что объясняется высоким содержанием в глине железоокисных примесей и слабой очисткой гипса от них при изготовлении отделочного слоя маски. По не полностью высохшему отделочному слою белых масок прочерчивали острым предметом узор, который окрашивали. У красных масок разукрашена в красный цвет вся поверхность (см. рис. 7, а ; 10). В качестве пигментов служили в основном охра красных цветов разных оттенков (красная, красно-коричневая и оранжевая), киноварь, серо-голубая краска земляного происхождения и угольная черная из древесного угля. Использовались смеси киновари и охры.

На фрагментах красных масок черной краской окрашены верхние края глазных прорезей. На одной маске в области виска виден черный полукруг. На белых масках сплошь красным выкрашены только губы, в остальных местах нарисованы красные узоры, сохранившиеся частично. Роспись из стандартных фигур покрывает четко определенные места – щеки, лоб (чуть выше переносицы), подбородок и шею

Рис. 10. Маска № 36б. Фрагменты лба, глаза с кусочками щек и губ.

Рис. 11. Маска № 41. Подбородок и часть щеки с красной росписью.

(см. рис. 4, а , б ). Щеки густо разрисованы трилистниками на одном-двух длинных черенках, которые опираются на кружки. Посередине некоторых черенков изображено по паре листочков (см. рис. 4, б ). В нижней части щек черенки заканчиваются либо точкой, либо узким треугольником (маска № 45а). Такой же узкий треугольник нарисован между глаз, а на подбородке чаще трилистник, лишь на маске № 41 – кружок (рис. 11). Иногда на черенках вместо трилистников изображали сплошные кружки. Черной краской окрашены глубокие прорези глаз и нари-

Рис. 12. Маска № 51. Глаз с красной росписью под нижним веком.

сована горизонтальная полоса шириной до 5 мм на шее (см. рис. 9, б ). Вероятно, в области виска был нарисован черный круг или полукруг, но фрагменты височной и лобной частей маски малочисленны. На маске № 50а поперек лба показаны две параллельные линии, одна из них с одной стороны окаймлена треугольными утолщениями и заканчивается кружком (см. рис. 9, а ). Две красные параллельные линии под глазом имеются на маске № 51 (рис. 12) и на щеке маски № 41 (см. рис. 11).

Расписные маски принадлежали, вероятно, женщинам, а сплошь выкрашенные красной краской – мужчинам. Первое предположение подтверждается наличием аналогичных масок на двух женских черепах. Один из них (№ 34) из данного кургана, другой – из могилы того же времени на могильнике Каменка [Пшеницына, 1975, с. 46–47, рис. 2]. В пользу второго предположения свидетельствуют три вышеописанных мужских черепа с о статками красных масок (№ 33, 45, 46) из рассматриваемого кургана. Правда, четвертый череп (№ 47) с гипсом, окрашенным красной краской поверх глазниц, предположительно принадлежал женщине 15–19 лет [Медникова, 2001, с. 219].

Характер росписи не зависел от краски. Например, на четырех масках одинаковая роспись выполнена охрой, а на трех – киноварью . В некоторых случаях роспись сначала выполнялась охрой, а позже обновлялась киноварью . Поэтому следы охры или киновари могут быть хронологическим признаком масок.

Ни композиция узора на масках, ни главный ее мотив (трилистник) не встречаются в местных орнаментах на тагарских изделиях. Если трактовать как схематичное изображение трилистника три точки на бордюрах сосудов из грунтовых тагарско-таштык-ских могильников (Каменка III, Тепсей VII), а также на одном сосуде из тесинского кургана Тепсей XVI

[Вадецкая, 1999, рис. 65, 84], то происхождение этого символа не местное.

Изучение раскрашенной поверхности показало, что каждая четвертая маска перекрашивалась. Как правило, слой из красной охры был перекрыт новой краской, изготовленной из киновари. Иногда маску не только перекрашивали, но и серьезно реставрировали.

Так, на маске № 49 имеется три тончайших отделочных слоя, разделенных четкими границами (см. рис. 8, в ). Каждый слой с очень гладкой поверхностью. Окрашен только верхний слой, причем дважды: сначала красной охрой, а потом киноварью (см. рис. 8, г ), которая заполнила поврежденные места и трещины в верхнем слое, окрасив боковые поверхности фрагментов маски. Если считать, что отделочные слои были нанесены в разное время, то тогда маска реставрировалась не менее 3 раз.

На маске № 38 под прорезью окрашенного охрой глаза видна красная краска (см. рис. 6, а ). Судя по фрагментам, на которых имеется новый отделочный слой с окрашенными боковыми поверхностями, он тоже подвергался перекрашиванию. Эта маска реставрировалась не менее 2 раз. Число подобных примеров можно увеличить.

Таким образом, следы реставрации, связанной с обновлением только одного красочного слоя или нанесением новых отделочных слоев с окрашиванием и последующим перекрашиванием, показывают, что между изготовлением маски на мумии и захоронением последней (в маске) проходило достаточно много времени.

Заключение

Изучение масок из кургана Новые Мочаги помогает составить более полное представление о мумиях и масках, найденных ранее. Грубая кожа на глиняном лице была обнаружена на мумии в кургане у с. Береш. Кожаное лицо с прорезями для глаз и пришитым носом было закрыто гипсовой маской [Ва-децкая, 1999, рис. 82, 2 ]. Глазные прорези в кожаной обшивке головы были сделаны, чтобы мумия могла видеть. Плохая сохранность гипса не позволила исследовать внутреннюю поверхность маски на берешской мумии, но на внутренней стороне фрагментов масок, снятых с глиняных черепов из других курганов (Кызыл-Куль, Тесь, Тас-Хыл), против глазных прорезей имеются гипсовые утолщения, а против губ – отпечатки зубов [Вадецкая, 2004, с. 299]. Значит, и эти маски лепили на мумии с кожаной головой, у которой были открыты глаза и рот. Внешняя поверхность указанных масок была либо белая (Тас-Хыл), либо ярко-красная (Кызыл-

Куль). На красных масках, как отметил А.В. Адрианов, изображены черные полосы или кружки [Ва-децкая, 2004, с. 299]. Видимо, речь шла о полосах в виде полукруга на висках, как на маске черепа № 46 из кургана Новые Мочаги, т.к. на фрагментах других частей масок из трех курганов (Кызыл-Куль, Новые Мочаги, Лисий) следы черной краски, а не сажи, не выявлены.

Поздние тагарские курганы разделяют на условно датируемые II–I вв. до н.э. и I–IV вв. н.э. и в целом относят к хунно-сарматскому времени. Каждый из них заменяет собой целое кладбище, поэтому содержит одну большую могилу с десятками погребенных. Курганы сооружены на большом расстоянии друг от друга или возвышаются одиноко в степи. Еще С.А. Теплоухов отмечал, что могилы содержат вторичные захоронения “мертвых или костей, оставшихся от первичного погребения”, которые сжигали в самой камере [1929, с. 48–49]. Могилы отражают эволюцию погребального обряда преимущественно в двух направлениях: бронзовые изделия (в т.ч. миниатюрные) заменялись железными и совершенствовались способы изготовления мумий. Навыки реконструкции черепа с помощью глины формировались по степенно. Сначала для реконструкции черепа использовали траву и бересту, затем бересту и глину, позже – глину и кожу. Изменения коснулись, видимо, и выбора материала для масок. Указанная эволюция способа изготовления голов мумий (без глины, с глиной, но без гипсовых масок и с гипсовыми масками) отражена в материалах кургана у д. Сабинка [Вадецкая, 2004, с. 307]. Технические инновации происходили при сохранении религиозных или социальных причин, заставлявших хоронить вместе большую группу людей, умерших в разное время. Поэтому результаты анализа мумий из кургана Новые Мочаги относятся не только ко всем позднейшим (тесинским) курганам, но и более ранним. Во всех них собраны и сожжены покойники, подвергнутые нескольким похоронным процедурам (временное захоронение, “оживление” по сле эксгумации путем создания имитации тела, затем признание окончательной смерти путем закрытия лица маской и окончательная кремация в камере). Между актами проходило определенное время; каждый акт сопровождался соответствующими обрядами. В целом похоронная процедура была не только сложной, но и очень длительной из-за необходимости накопления мумий и периодической их реставрации. Кроме того, первые анализы растительных материалов, использовавшихся при изготовлении мумий, подтвердили высказанное ранее (на основании изучения глиняного теста) соображение о том, что умерших свозили для общего захоронения из разных мест [Там же, с. 302]. Возможно, что каждое поколение населения тагарских поселков принимало участие в этих обрядах и сооружении кургана, как правило, 1–2 раза в своей жизни.