Технология изготовления каменных украшений из раннеголоценовых комплексов западной части Центральной Азии (по материалам стоянки Обишир-5)

Автор: Федорченко А.Ю., Шнайдер С.В., Крайцаж М.Т., Романенко М.Е., Абдыканова А.К., Колобова К.А., Алишер Кызы С., Тэйлор В., Кривошапкин А.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты технологического и экспериментально-трасологического анализов персональных украшений многослойной археологической стоянки Обишир-5 - ключевого объекта позднего плейстоцена - раннего голоцена в западной части Центральной Азии. Изучаемые артефакты из раннеголоценового комплекса памятника (литологические слои 2 и 3) - три подвески овальной, подтреугольной и подпрямоугольной формы, украшение-«лабретка» и заготовка подвески - составляют наиболее раннюю и многочисленную для данного региона серию каменных шлифованных украшений. Все изделия обнаружены в надежных стратиграфических условиях, для вмещающих культурных отложений получена серия радиоуглеродных дат. В результате комплексного петрографического, экспериментально-трасологического и технологического исследования реконструированы операционные последовательности изготовления украшений. Установлено, что в эпоху раннего голоцена их делали из местного сырья - талькита и серпентинита, источник которого находился в 4,5 км от стоянки. Заготовками подвесок служили мелкие гальки, обломки и сколы с более крупных отдельностей сырья. Процесс изготовления включал обработку поверхностей изделий шлифовкой и строганием, биконическое сверление и полировку. Выдвигается предположение о существовании традиции изготовления персональных украшений из мягких пород камня в западной части Центральной Азии 10 700-8 200 кал. л.н. Сопоставление изделий рассматриваемого типа из археологических комплексов финального плейстоцена - раннего голоцена западной части Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока позволило считать их одним из ярких индикаторов развития этих комплексов в одном направлении.

Центральная азия, технологический анализ, экспериментально-трасологический анализ, символическое поведение, подвески

Короткий адрес: https://sciup.org/145145853

IDR: 145145853 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.003-015

Текст научной статьи Технология изготовления каменных украшений из раннеголоценовых комплексов западной части Центральной Азии (по материалам стоянки Обишир-5)

Разнообразные украшения из камня, кости, зубов, бивня, раковин моллюсков и скорлупы являются одними из наиболее архетипичных проявлений символического поведения древнего человека, которые получили отражение в Центральной и Северной Азии с 50 тыс. л.н. [Деревянко, Рыбин, 2003; Деревянко, Шуньков, Волков, 2008; Лбова, 2011; Rybin, 2014; Шуньков и др., 2016; Славинский и др., 2017]. Под символической или знаковой деятельностью мы понимаем процесс создания и использования в повседневной практике первобытными людьми систем различных знаков и символов [Васильев и др., 2007, с. 250]. В современной историографии распространено мнение о том, что формирование символизма на различных территориях в разное время, вероятно, было связано с необходимостью выработки специальных способов хранения и передачи культурной инфор- мации, а также потребностью в самоидентификации различных социальных групп [Barton, Clark, Cohen, 1994; Шер, Вишняцкий, Бледнова, 2004; Bar-Yosef, 2005; Лбова, 2011; Rigaud, D’Errico, Vanhaeren, 2015; Rigaud, Gutierrez-Zugasti, 2016].

Долгое время проблемы культурно-хронологической атрибуции, реконструкции операционных последовательностей изготовления и способов использования украшений из археологических комплексов каменного века западной части Центральной Азии находились вне сферы внимания исследователей. В большинстве публикаций предыдущих лет приводились сведения лишь о присутствии в составе раннеголоценовых памятников этой территории предметов персональной орнаментации из кости, раковин моллюсков или камня [Марков, 1966; Коробкова, 1989]. На наш взгляд, морфологическая вариабельно сть древнейших украшений данного региона свидетельствует о существовании устойчивых традиций выбо- ра сырья, изготовления и использования этих изделий, а также об их сложных социальных, культурных и эстетических функциях.

В данной статье рассматривается технология производства каменных украшений из раннеголоценового археологического комплекса памятника Обишир-5 – одного из наиболее информативных геоархеологи-ческих объектов западной части Центральной Азии. Материалы стоянки содержат представительную коллекцию каменного инвентаря и выразительную серию изделий неутилитарного назначения – морфологически разнообразные украшения из поделочных пород камня. Украшения стоянки Обишир-5 наиболее многочисленны среди подобных находок эпохи мезолита изучаемого региона. Изделия этого типа на изучаемом памятнике обнаружены в культурных отложениях, для которых имеется серия согласующихся между собой радиоуглеродных определений возраста. Все это позволяет, на наш взгляд, определить хроно- и культуромаркирующее значение обсуждаемых артефактов для финальноплейстоценовых – раннеголоценовых археологических комплексов западной части Центральной Азии.

Археологические комплексы стоянки Обишир-5

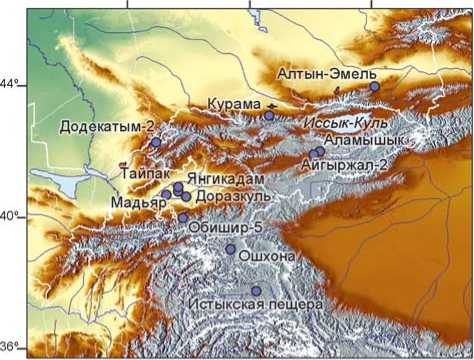

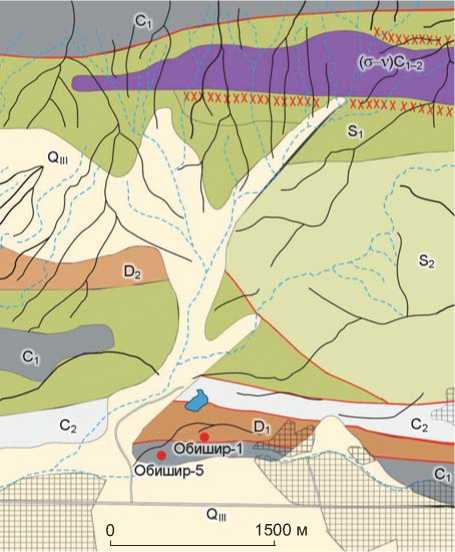

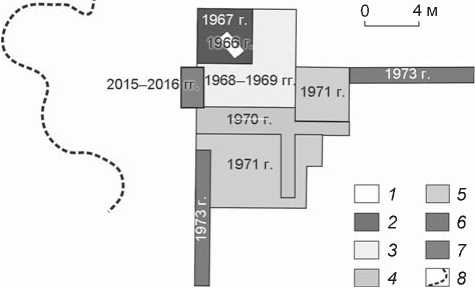

Памятник Обишир-5, расположенный на юге Кыргызстана, в центральной части Ферганской долины (рис. 1, А ), был обнаружен экспедицией Института истории и археологии АН УзССР под руководством акад. У.И. Исламова в 1965 г. На первом этапе исследования стоянки в течение семи полевых сезонов (1966–1971 и 1973 гг.) раскопками был изучен участок общей площадью 141 м 2 . По информации У.И. Исламова, в северной стенке траншеи 1973 г. было выделено четыре литологических слоя, в юж-

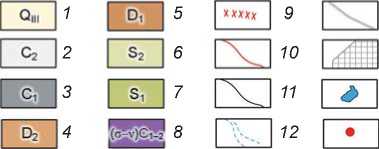

Рис. 1. Расположение памятников позднего палеолита – эпипалеолита западной части Центральной Азии ( A ) и возможных источников каменного сырья для украшений раннеголоценового комплекса стоянки Обишир-5 ( Б ).

ной стенке раскопа 1970 г. – семь, в западной стенке раскопов 1968–1971 и 1973 гг. – шесть, в восточной стенке раскопа 1968–1969 гг. – пять литологических слоев. Первый литологический слой на всех разрезах стоянки представлен гумусированной серой супесью, второй слой – серой супесью, содержащей остатки раннесредневекового поселения. Материа-

D2

«»»»»

С,

Б

А

ХШХХ

Обишир-5

1500 м лы раннеголоценового времени залегали в нижней части литолого-стратиграфической пачки отложений (слои 3–6). На первом этапе полевых исследований памятника было обнаружено ок. 7 500 каменных артефактов.

Археологическая коллекция материалов раннемезолитических культурных горизонтов стоянки Оби-шир-5 рассматривалась У.И. Исламовым как единая индустрия. Отмечено, что первичное расщепление представлено многочисленными продуктами микро-пластинчатой технологии, орудийный набор включал пластинки и микропластины с ретушью, концевые скребки, сегменты, скребла, чопперы и чоппин-ги. Небольшую серию составили каменные укра-

1970 г

А

■12345■6 789 И 10 11 Q 12

Б шения и изделия из кости. На основании сопоставления с комплексами археологических памятников Туткаул (горизонт 2а) и Ошхона (Таджикистан) раннеголоценовая индустрия стоянки Обишир-5 отнесена к IX–VIII тыс. до н.э. [Исламов, 1980].

Археологические раскопки на памятнике Оби-шир-5 были возобновлены в 2015 г. и проводились силами российско-кыргызстанской археологической экспедиции. Целями полевых работ являлись: уточнение стратиграфической ситуации, получение образцов для абсолютного датирования, верификация и уточнение имеющихся палеоэкологических реконструкций с привлечением новых археологических и естественно-научных данных [Shnaider et al., 2017]. В 2015–2016 гг. исследовался участок площадью 8 м 2 . Новый раскоп примыкал к западной части раскопа 1968–1969 гг. (рис. 2, А ).

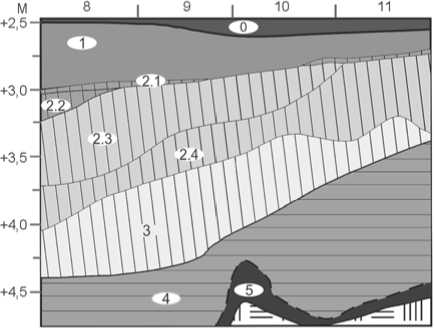

В процессе раскопок была уточнена стратиграфическая ситуация на памятнике, выделено шесть литологических слоев (рис. 2, Б ).

Слой 0 – почвенно-растительный.

Слой 1 – сложен суглинками от светло-серого до серо-коричневого цвета, содержит археологический материал раннесредневекового времени.

Слои 2 и 3 – состоят из суглинков от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, имеющих коллювиальный генезис. Слои содержат каменные артефакты.

Слой 4 – сложен лессовидными суглинками от кремового до желтовато-коричневого цвета с обломками известняка.

Слой 5 – может рассматриваться как типичный лесс, который был сформирован в период последнего ледникового максимума. В данных отложениях найдены каменные артефакты.

С учетом стратиграфических схем разреза раскопов 1966–1971 и 1973 гг. и согласно стратиграфическому описанию западной стенки раскопа 1968–1969 гг., выполненному У.И. Исламовым, можно сделать вывод о корреляции между слоем 0 нового раскопа и слоем 1 раскопа 1968–1969 гг., слоем 1 – слоем 2, слоем 2 – слоями 3, 4, слоем 3 – слоем 5, слоями 4, 5 – слоем 6.

Рис. 2. План раскопов ( А ) и стратиграфия отложений ( Б ) на памятнике Обишир-5.

А : 1 – шурф 1966 г.; 2 – раскоп 1967 г.; 3 – раскоп 1968–1969 гг.; 4 – раскоп 1970 г.; 5 – раскоп 1971 г.; 6 – траншея 1973 г.; 7 – раскоп 2015–2016 гг.; 8 – внутренняя граница грота; Б : 1 – почвенно-растительный слой (литологический слой 0); 2 – серые суглинки (литологический слой 1); 3 – пылеватые суглинки (литологический слой 2); 4 – светлые суглинки (литологический слой 3); 5 – лессовидные отложения (литологический слой 4); 6 – плотные суглинки (литологический слой 5); 7 – коренной выход пород; 8 – отложения, образовавшиеся в результате коллювиальной деятельности; 9 – отложения in situ ; 10 – номера изучаемых слоев; 11 – границы слоев (резкие, эрозионные); 12 – размытые границы.

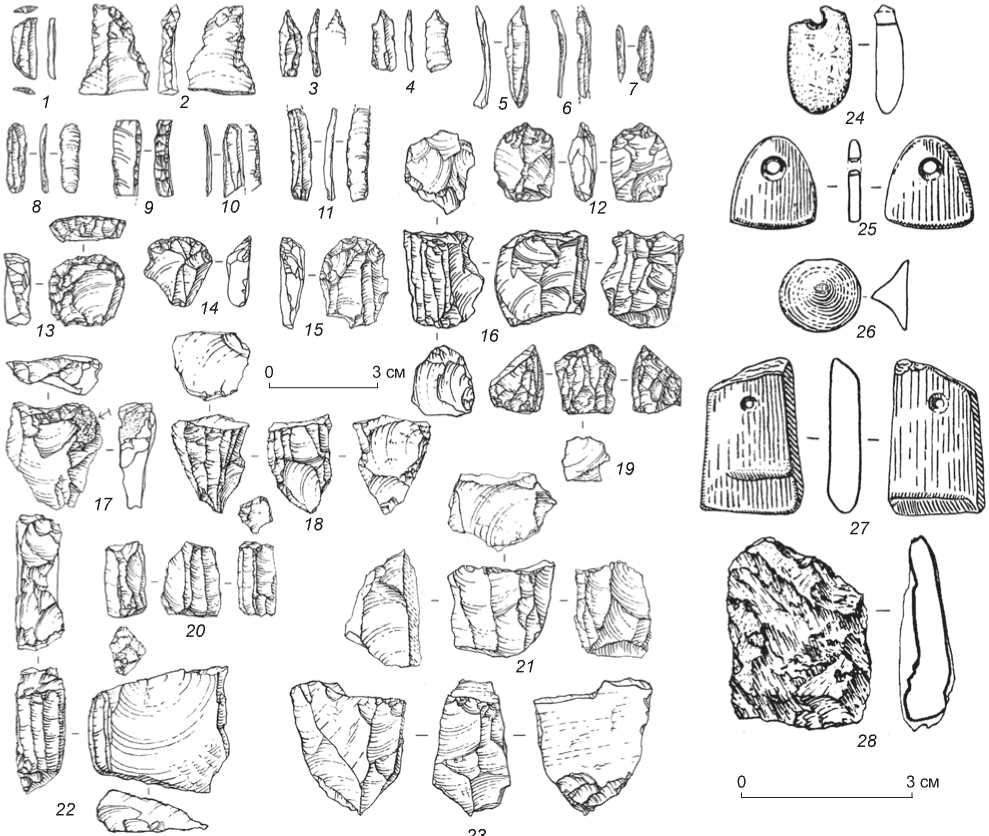

Рис. 3 . Каменная индустрия ( 1–23 ) и персональные украшения ( 24–28 ) раннеголоценового комплекса стоянки Обишир-5.

По образцам угля из литологиче ских отложений стоянки Обишир-5 получена серия AMS радиоуглеродных дат: для слоя 1 – 1 650 ± 20 л.н. (PLD-31751) (1 607–1 524 л.н.), для слоя 2.3 – 7 405 ± 25 л.н. (PLD-31752) (8 316–8 178 л.н.), для слоя 2.4 – 9 410 ± 30 л.н. (PLD-31753) (10 719–10 569 л.н.)*.

Коллекции артефактов из литологических слоев 2 и 3 (всего ок. 2 200 экз.) проявляют значительное тех- нико-типологическое сходство. Первичное расщепление индустрий этих слоев было ориентировано на редукцию призматических и торцовых нуклеусов для получения с помощью отжимной техники пластинок и микропластин (рис. 3, 16–20, 22). Орудийный набор содержит микропластины с вентральной ретушью (рис. 3, 10, 11), проколки (рис. 3, 2–4), выемчатые орудия на пластинках (рис. 3, 6), микроскребки (рис. 3, 13), микродолотовидные орудия (рис. 3, 12), единичные резцы (рис. 3, 5), пластинки с притупленным краем (рис. 3, 7, 9) и трапеции (рис. 3, 3). Каменные индустрии слоев 4 и 5 обнаруживают сходство по основным технико-типологическим характеристикам. Первичное расщепление данных комплексов было направлено на получение пластинок с призматических и торцовых ядрищ (рис. 3, 21, 23). В орудийном наборе преоблада- ют пластинки с дорсальной ретушью и ретушью притупления (рис. 3, 8), концевые скребки (рис. 3, 14, 15).

По предварительным данным, материалы слоев 2 и 3 стоянки Обишир-5 обнаруживают сходство с финальноплейстоценовыми и раннеголоценовыми комплексами Северного и Центрального Тянь-Шаня (Аламышык, Айгыржал-2, Алтын-Эмель), Памира (Ошхона, Истыкская пещера, горизонт 1–2) [Абдыка-нова и др., 2015; Шнайдер, Абдыканова, Кривошап-кин, 2015; Шнайдер и др., 2016]. Материалы слоев 4 и 5 находят соответствие в индустриях верхнепалеолитических памятников Северного и Западного Тянь-Шаня (Додекатым-2, слои 4–2; Курама) [Колобова и др., 2013; Чаргынов, 2015]. Результаты проведенных нами исследований позволяют пересмотреть культурно-хронологическую интерпретацию памятника Обишир-5 и считать его многослойным объектом, содержащим два разновременных и технологически различных комплекса позднего плейстоцена и раннего голоцена.

Материалы исследования

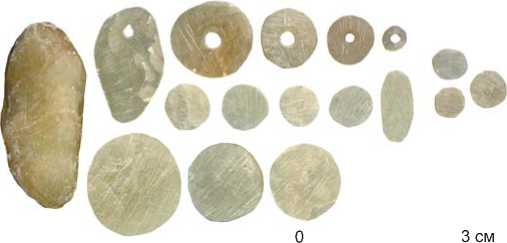

В археологической коллекции раннеголоценового комплекса (слои 2 и 3) стоянки Обишир-5 зафиксировано пять артефактов, интерпретируемых как каменные украшения (рис. 3, 24–28 ). Три изделия неутилитарного назначения обнаружены в ходе раскопок 1966–1973 гг. [Исламов, 1980, с. 71–72]. Согласно предложенной У.И. Исламовым схеме стратиграфического членения отложений памятника, эти артефакты залегали в первом культурном горизонте. В настоящее время место хранения этих предметов неизвестно. Приведенные ниже характеристики составлены по опубликованным описаниям и иллюстрациям.

Объемная подвеска из мраморовидной породы черного цвета (рис. 3, 25 ) . Ее размеры 16 × 16 × 2 мм. Изделие подтреугольной формы с биконическим высверленным отверстием в верхней части. Изделие с обеих сторон тщательно обработано методами шлифовки и полировки, на поверхности имеются следы стертости.

Объемная подвеска из речной гальки (рис. 3, 27 ) . Ее размеры 30 × 19 × 6 мм. Изделие подпрямоугольной формы с биконическим высверленным отверстием в верхней зоне. На большей части сохранились остатки естественной корки, которые частично перекрываются следами пришлифовки. На верхней оконечности подвески прослеживаются признаки поперечной деформации.

Артефакт в виде пуговицы с острым выступом посередине (рис. 3, 26 ) . Его размеры 28 × 28 × × 14 мм. Изделие округлой в плане формы изготовлено из кремнистой породы бело-зеленого цвета.

Поверхность артефакта тщательно обработана методом шлифовки. С учетом археологических и этнографических аналогов изделие интерпретировалось автором раскопок как украшение-лабретка [Там же, табл. XII, 7 ].

На новом этапе полевых исследований обнаружены подвеска и заготовка украшения, вероятно подвески. Артефакты выявлены в раннеголоценовом комплексе литологического слоя 2 (раскоп 2015–2016 гг.) [Шнайдер и др., 2016, с. 196].

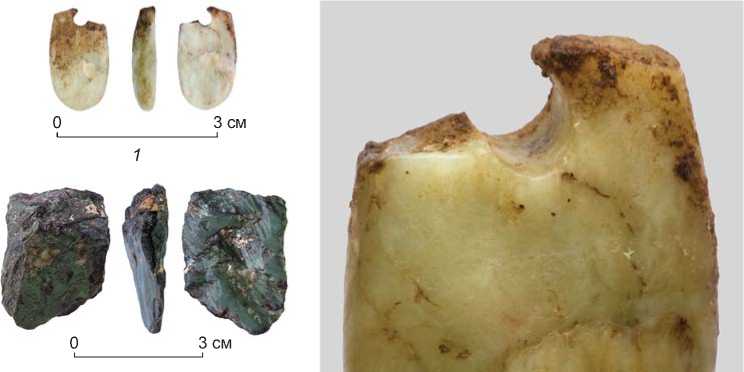

Объемная подвеска из талькита зеленовато-желтого цвета (рис. 3, 24 ; 4, 1 ). Ее размеры 18,9 × 10,9 × × 4,5 мм. Изделие овальной в плане формы с плавно закругленными краями, плоско-выпуклое в профиле; в нем ближе к верхнему краю высверлено цилиндрическое по форме отверстие (диаметр 2,2 мм). В верхней части подвески, в районе отверстия, фиксируются следы поперечного слома. Поверхность с лицевой и оборотной сторон, а также по краям тщательно заглажена до зеркального блеска.

Заготовка подвески из темно-зеленого серпентинита (рис. 3, 28 ; 4, 2 ). Ее размеры 31,8 × 24,0 × 9,0 мм. Артефакт подпрямоугольной формы, плосковыпуклый в профиле. В центральной части визуально определяются признаки шлифовки. Края изделия не обработаны, на большей части оборотной поверхности имеются остатки галечной корки.

Методы исследования

Способы изготовления и использования каменных украшений на стоянке Обишир-5 реконструированы с применением экспериментально-трасологического и технологического методов. Модель экспериментально-трасологического изучения древних украшений была апробирована нами при анализе предметов искусства верхнего палеолита Северной Азии [Федорченко, 2014, 2015; Шуньков и др., 2016]. Поиск и изучение следов износа и обработки проводились при помощи стереомикроскопа МБС-10 с увеличением ×7,5–100 и металлографического микроскопа Olympus ВНМ с увеличением ×40–500, оснащенного линзами дифференциально интерференционного контраста (ДИК). Для фотофиксации следов на макроуровне использовались зеркальная камера Canon EOS 7D, объектив EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM и штатив с ручной наводкой на резкость, на микроуровне – фотокамера и оптическая система Olympus ВНМ. Для получения высококачественных фотографий поверхности артефактов с фокусировкой по всей площади одного кадра применялась программа Helicon Focus.

Различные категории следов производства и эксплуатации изучались с привлечением коллекции сравнительных трасологических эталонов, полу-

Рис. 4 . Каменные украшения со стоянки Обишир-5 (коллекция 2016 г.).

1 – подвеска из талькита; 2 – заготовка подвески из серпентинита; 3 – фрагмент украшения из талькита со следами сверления.

H*ei*i

<♦*41

0 3 cм

11 3

Рис. 5 . Результаты экспериментов по изготовлению каменных украшений.

1 – поверхность скола талькохлорита, полученного в результате расщепления; 2 – фрагмент заготовки подвески в процессе обработки кремневым резцом; 3 – сколы талькохлорита, полученные прямым ударом твердого каменного отбойника;

4 – реплики каменных подвесок и их заготовок.

ченных в результате экспериментов. Экспериментальная программа исследования включала работы по моделированию технологий расщепления сырьевых отдельностей мягкого камня, шлифовки заготовок на крупно- и мелкозернистых абразивах, перфорации заготовок с применением сверл с острием, подготовленным ретушью/необработанным рабочим краем, полировки поверхностей заготовок кожей (рис. 5). Во время экспериментов изготовлены более 20 подве- сок из талька и талькохлорита с Шабровского местонахождения (Средний Урал). По химическому составу и основным петрофизическим характеристикам тальк и талькохлорит являются аналогами некоторых минералов, из которых изготовлены украшения, представленные на стоянке Обишир-5 [Геологический словарь, 1978, с. 295]. Результаты экспериментальных работ полностью соответствуют конечным формам изучаемых археологических украшений (рис. 5, 4).

Отдельное направление исследования – изучение минерального состава каменного сырья, поступавшего на изучаемую стоянку, и поиск его источников. Изучение сырья каменных украшений осуществлялось путем визуальной диагностики при помощи микроскопа МБС-10.

Результаты исследования

Комплексное изучение каменных подвесок стоянки Обишир-5 позволило реконструировать способы их изготовления. Начальная стадия процесса создания украшений включала подбор и доставку на стоянку каменного сырья. Петрографический анализ позволил установить, что каменные украшения, обнаруженные в ходе раскопок 2015–2016 гг., сделаны из талькита и серпентинита. Эти породы сырья относятся к группе т.н. мягких пород камня. Серпентинит, из которого изготовлена заготовка подвески из коллекции 2016 г., представляет собой плотную породу темно-зеленого цвета. Изучаемый материал обладает пластинчатым, занозистым изломом, шелковистым блеском и характерным для серпентинитов зеркалом скольжения. Твердость этого минерала по шкале Мооса 2,5–3 [Геологический словарь, 1978, с. 211]. Подвеска изготовлена из талькита – плотной мелкочешуйчатой тальковой породы с включением частиц темноцветного минерала. Минерал белого цвета со слабо-зеленоватым оттенком. Твердость по шкале Мооса 1 [Там же, с. 295].

Во время рекогносцировочных маршрутов по ущелью Заркар и подножию хребта Катыранг-Ба-ши в 4,5 км от памятника Обишир-5 были обнаружены коренные выходы ультраосновных пород, сложенные серпентинитами (см. рис. 1, Б ). По петрографическим характеристикам серпентинит из этого месторождения очень близок к сырью, которое использовали обитатели стоянки в эпоху раннего голоцена. Территория вокруг подножия хребта Катыранг-Баши сильно испещрена промоинами, образованными в результате деятельности временных водотоков. По этим каналам, проходящим сквозь участки ультраосновного массива, осуществлялся снос каменного материала – обломков серпентинита и окружавших его пород. Вода переносила сырье в ущелье Заркар, расположенное примерно в 2 км от стоянки Обишир-5. О транспортировке сырья для украшений с берегов водотоков свидетельствуют следы окатанности на поверхностях заготовки подвески из серпентинита и подвески из материалов раскопок 1966–1973 гг. (см. рис. 4, 2 ) [Исламов, 1980, с. 71–72]. С учетом близости талькита к ультраосновным породам можно предполагать наличие выходов этого минерала в массиве и возможность его сноса сходным путем.

Физические свойства указанных минералов позволяли обрабатывать их как с помощью традиционных приемов расщепления каменного сырья (прямым или опосредованным ударом каменного/органического отбойника), так и техник, применявшихся при изготовлении изделий из органических материалов, – кости, рога или дерева (строгание, скобление, пиление, сверление, шлифовка и полировка). При выборе сырья для поделок обитатели стоянки обращали особое внимание на цвет, гладкость и блеск поверхности талькита и серпентинита. Этим объясняется исключительная востребованность мягких пород камня для изготовления персональных украшений [Кулик, Шуньков, 2011; Федорченко, 2015].

Подвески делали из небольших галек или окатанных обломков поделочного камня, а также отщепов/ осколков, полученных при расщеплении с помощью твердого каменного отбойника более крупных сырьевых отдельностей. О том, что в качестве заготовок-основ для каменных украшений служили сколы, свидетельствуют морфологические особенности заготовки подвески из серпентинита: плоско-выпуклый профиль и наличие следов галечной поверхности только на оборотной стороне изделия (см. рис. 4, 2 ). Для анализируемого изделия и экспериментально полученных заготовок характерно отсутствие ярко выраженных ударных бугорков и радиальных трещин при сохранении занозистого излома (см. рис. 5, 1, 3 ).

Эксперименты позволили выявить особенности расщепления поделочных пород камня. Вязкость таль-кита мешала эффективно обрабатывать этот материал при помощи отжима и прямого удара мягким минеральным или роговым отбойником. Во время экспериментов сколы, по метрическим характеристикам близкие к заготовкам подвесок изучаемого комплекса, удало сь получить при использовании твердого каменного отбойника (применение техник мягкого отбойника и отжима оказалось неэффективным). Слоистость и высокая спайность серпентинита определяли специфику процесса расщепления отдельностей этой породы. Судя по морфологии заготовки подвески из серпентинита, артефакт мог быть получен при раскалывании по естественным плоскостям спайности. Особенности сырья оказывали прямое влияние на морфологию получаемых продуктов расщепления, большинство из которых напоминали скорее осколки, чем отщепы в традиционном понимании этого термина.

В настоящий момент идентифицировать в материалах раннеголоценового комплекса Обишир-5 орудия для расщепления поделочных пород камня трудно. Отсутствие в археологической коллекции 2015–2016 гг. отходов производства из талькита и серпентинита косвенно свидетельствует в пользу предположения о пер- вичном расщеплении этих пород на неохваченном раскопками участке памятника или за его пределами.

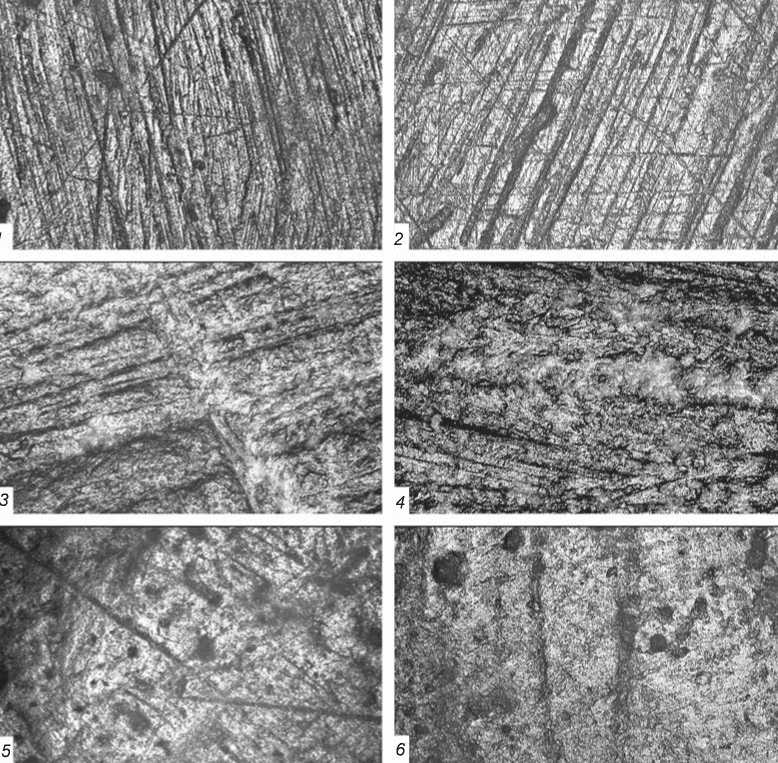

Начальная стадия изготовления подвесок связана с получением преформы. Основные технологические особенности этой стадии реконструируются на основе анализа заготовки из серпентинита. На выступающих участках выпуклой (дорсальной) поверхности артефакта прослежены следы формообразующей обработки каменным абразивом (рис. 6, 1, 2). При увеличении ×40–100 было установлено, что следы шлифовки имеют вид параллельных рядов длинных тонких рисок-борозд, расположенных диагонально – перпендикулярно продольной оси изделия. На подвеске из талькита признаки шлифовки фиксируются эпизодически, в основном они деформированы следами более поздних этапов отделки и износа (рис. 6, 5, 6). Использование шлифовки позволяло обрабатывать поверхность артефакта путем удаления матери- ала очень малыми и равными слоями одновременно на значительной площади, ликвидировать неровности рельефа поверхности, выравнивать и заглаживать края и поверхности заготовки с целью создания изделия правильной геометрической формы (рис. 6, 3, 4) [Семенов, 1968, с. 75].

В коллекции раннеголоценового комплекса стоянки Обишир-5, сформированной в ходе проведения полевых исследований в последние годы, абразивные инструменты не выделены. В публикации, посвященной материалам раскопок 1966–1973 гг., имеется описание фрагмента шлифовальной плитки с тремя продольными желобками и следами сильной заполи-ровки, который был определен как инструмент для выпрямления древков стрел и дротиков [Исламов, 1980, с. 71].

В качестве вспомогательного инструмента на этапе создания преформ украшений использовался ре-

Рис. 6 . Следы износа и обработки на поверхностях каменных украшений со стоянки Обишир-5 (Olympus BHM, ДИК. Обработка в Helicon Focus).

1 – следы шлифовки на подвеске из серпентинита, ×40; 2 – следы шлифовки на заготовке подвески из серпентинита, ×100;

3 , 4 – следы шлифовки на реплике подвески из талькохлорита, ×100; 5 – следы шлифовки, полировки и износа на подвеске из талькита, ×40; 6 – следы шлифовки, полировки и износа на подвеске из талькита, ×100.

зец. Следы строгания резцом – протяженные нерегулярные извилистые борозды – прослежены на грани в нижней части подвески из талькита. Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о высокой эффективности использования орудий типа резцов на этапе первичной обработки поделочных пород камня (удаление остатков галечной корки и выравнивание боковых краев заготовок) [Федорченко, 2016]. Среди материалов раннеголоценового комплекса изучаемой стоянки ранее была описана серия «типологически невыразительных» изделий с резцовыми сколами – боковых резцов [Исламов, 1980, с. 66–67]. В коллекции 2015–2016 гг. представлен единичный двугранный асимметричный резец (см. рис. 3, 5 ) [Шнайдер и др., 2016, с. 196–197].

Следующий этап изготовления украшений – высверливание отверстия в подготовленных преформах. В изучаемой подвеске из талькита имеется отверстие цилиндрической в профиле формы. Концентрические борозды от сверления внутри подвески сохранились плохо (см. рис. 4, 3 ). Особенности морфологии и размеров следов перфорации позволяют сделать вывод об использовании сверла с достаточно длинной и узкой рабочей частью: ок. 5–7 мм в длину и 2 мм в диаметре. На начальной стадии сверления инструмент с указанными морфометрическими характеристиками применялся для формирования сквозного отверстия в виде усеченного конуса на одной плоскости изделия. Далее с целью придания каналу правильной цилиндрической формы полученное отверстие рассверливалось с противоположной стороны.

К настоящему времени среди артефактов со стоянки Обишир-5 не определены инструменты, достоверно применявшиеся при перфорации пород мягкого камня. Анализ археологических и экспериментальных данных [Семенов, 1953; Francis, 1982; Семенов, Коробкова, 1983, с. 33–36; Altinbilek et al., 2001; Gurova et al., 2013] позволяет прогнозировать выделение орудий для сверления камня среди проколок и острий – пластинок с концом, оформленным односторонней или двусторонней ретушью [Исламов, 1980, с. 68, 74]. В ходе предварительного трасологического анализа следы сверления камня на проколках раннеголоценовой индустрии стоянки не выявлены.

На заключительной стадии изготовления обе поверхности края подвески полировали, вероятно, выделанной кожей. Использование приема полировки позволяло получить тактильно и визуально приятные ровные, гладкие и блестящие поверхности [Семенов, 1968, с. 79].

Трасологический анализ выявил следы износа при ношении подвески из талькита (см. рис. 6, 5, 6). При 40–200-кратном увеличении на обеих сторонах предмета прослежены следы микроповреждений – одиночные разнонаправленные, неглубокие и извилистые, тонкие и короткие линии-риски, резко контрастирующие с равномерно заглаженной после полировки поверхностью. Описанные признаки износа сопровождаются мягкой обволакивающей заполировкой, которая проникает вглубь неровностей микрорельефа. Наличие следов стертости, перекрывающих на данном изделии концентрические борозды от сверления, может указывать на сравнительно длительное и свободное перемещение подвески по нитке. Рассматриваемые следы интерпретируются как признаки контакта подвески с одеждой или кожей человека при повседневном ношении украшения.

Заключение

Результаты проведенного исследования позволяют предполагать существование на территории западной части Центральной Азии 10 700–8 200 кал. л.н. традиции изготовления персональных украшений из мягких пород камня. Согласно проведенной реконструкции, технологический процесс включал несколько последовательных операций. Установлено, что раннеголоценовые обитатели стоянки Оби-шир-5 делали каменные украшения из местного сырья (талькит и серпентинит), источник которого находился в 4,5 км от стоянки. Заготовками подвесок служили мелкие гальки, обломки и сколы с более крупных отдельностей сырья. Последующие стадии производства включали обработку поверхностей изделий абразивом и резцом, биконическое сверление и полировку. Сравнение результатов изучения украшений, обнаруженных в 2015–2016 гг., с данными об аналогичных находках 1966–1973 гг. позволяет предполагать использование при изготовлении всех этих изделий идентичных технических приемов и инструментария.

Украшения со стоянки Обишир-5 являются наиболее ранними свидетельствами использования приемов шлифовки и сверления камня в западной части Центральной Азии. В этой связи представляется актуальной задача по идентификации орудий, применявшихся при шлифовке, строгании и сверлении мягких пород камня обитателями стоянки. В ее контексте особое значение приобретает функциональный анализ резцов и проколок на микропластинах, известных в раннеголоценовых слоях этого памятника. Установление технологических взаимосвязей между персональными украшениями и разнообразными типами каменных орудий позволит более детально реконструировать всю последовательность операций в изготовлении изучаемых предметов неутилитарного назначения при условии, что весь цикл работ по оформлению украшений (или его часть) производился на территории памятника.

Экспериментально-трасологический анализ выявил на изделиях из поделочного камня достаточно сложную микростратиграфию следов износа и обработки. Установлено, что использование абразивов и резцов на стадии изготовления преформ приводило к изменению первичной поверхности заготовки, применение полировки – к деформированию признаков шлифовки и строгания. При использовании подвесок на следы обработки накладывались следы микроизноса и деформаций. Особенности контекста обнаружения анализируемой талькитовой подвески, петрофизических свойств ее материала, морфологии следов залощенности и деформаций указывают на достаточно длительное использование изделия для орнаментации одежды или в качестве личного нательного украшения-амулета. По всей вероятности, изделие утратило свою ценность после частичного разрушения верхней части, что сделало невозможным его дальнейшее использование в качестве украшения.

На территории западной части Центральной Азии персональные украшения из камня, кости и раковин моллюсков фиксируются в археологических комплексах позднего мезолита – раннего неолита, датируемых в интервале 9 000–7 000 кал. л.н. В раннеголоценовой индустрии стоянки в пещере Дам-Дам-Чешме-2 (Восточный Прикаспий) имеются подвески из раковин, а также каменная подвеска подпрямоугольной формы с отверстием биконической формы, смещенным к одному краю [Марков, 1966, с. 114]. Многочисленная серия подвесок овальной формы из поделочных пород камня получена при исследовании комплексов позднего мезолита – неолита стоянок Мадьяр, Дораз-куль, Янгикадам, Тайпак и др. в Ферганской долине [Исламов, Тимофеев, 1986; Коробкова, 1989, с. 161]. Сходство с рассматриваемыми изделиями проявляют украшения, характерные для раннего и среднего этапов джейтунской неолитической культуры [Коробкова, 1996, с. 96].

Аналоги каменных подвесок из раннеголоценовых комплексов западной части Центральной Азии известны на Ближнем Востоке. Традиция изготовления подвесок из поделочных пород камня и кости представлена материалами позднего этапа натуфийской культуры со стоянок Эль-Вад и Рош Хореш, которые датируются 13 000–11 500 кал. л.н. [Weinstein-Evron et al., 2007; Bar-Yosef Mayer, Porat, 2008; Bar-Yosef Mayer, Porat, Weinstein-Evron, 2013]. Персональные украшения из камня получают широкое распространение в комплексах бескерамического неолита Ближнего Востока, относящихся к 11 500–6 500 кал. л.н.: Гилгал 1 и 3, Хатоула, Иерихон, пещера Нахал Гемар, Кефар ха-Хореш [Bar-Yosef Mayer, Porat, 2008; Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2010]. Единичные каменные шлифованные подвески обнаружены на памятниках бескерамического неолита Среднего Востока Кертик-тепе и Шанидар, датированных 11 000–8 000 кал. л.н. [Solecki, 1969; Alarashi, 2016].

В материалах упомянутых памятников Ближнего и Среднего Востока наиболее распространены овальные и подпрямоугольные каменные шлифованные подвески с одним биконическим высверленным отверстием, овальные подвески с двумя отверстиями, дисковидные плоские шлифованные бусины, бусы-пронизки цилиндрической формы, костяные овальные подвески с одним отверстием, прямоугольные с двумя отверстиями, украшения из раковин моллюсков. Изделия указанных типов сделаны с использованием технических приемов, аналогичных применявшимся на раннеголоценовых стоянках Центральной Азии.

С учетом хронологической принадлежности комплексов указанных территорий, содержащих морфологически и технологически подобные персональные украшения, возможно уверенно реконструировать направление распространения традиции их изготовления с запада на восток. Согласно гипотезе «переплетающихся потоков», группы населения западной части Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока неоднократно вступали в прямые или опосредованные контакты [Кривошапкин, 2012; Колобова, 2014; Шнайдер, 2015]. Эпизоды межкультурных взаимодействий – миграции, обмен идеями и технологиями – на границах обживаемых территорий прослеживаются с эпохи перехода от среднего к верхнему палеолиту и до неолитического времени [Davis, Ranov, 1999; Brunet, 1999; Richter et al., 2010; Колобова, 2014; Шнайдер, 2015; Колобова, Шнайдер, Кривошапкин, 2016]. Наличие в индустриях позднего плейстоцена – раннего голоцена всех указанных территорий сходных технологий изготовления персональных каменных украшений можно считать еще одним ярким подтверждением этой гипотезы, обоснование которой ранее строилось только на технико-типологическом сходстве отдельных элементов каменных индустрий.

Археологические исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036), геологические изыскания – за счет уставного гранта Института геологических исследований Польской академии наук (2017 г.). Коллектив авторов выражает благодарность Д. Бар-Йозеф Майер (Тель-Авивский университет, Израиль), Н. Губенко (Управление древностей Израиля, Иерусалим) и Н.Е. Белоусовой (ИАЭТ СО РАН) за консультации в процессе подготовки данного исследования.

Список литературы Технология изготовления каменных украшений из раннеголоценовых комплексов западной части Центральной Азии (по материалам стоянки Обишир-5)

- Абдыканова А.К., Табалдиев К. Т., Чаргынов Т. Т., Рашит-уулу Н., Алишер-кызы С. Результаты исследований памятника каменного века Аламышык в 2012-2013 гг. // Возвращение к истокам: сб. памяти выдающегося археолога В.А. Ранова. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2015. -С. 207-214.

- Васильев С.А., Бозински Г., Бредли Б.А., Вишняцкий Л.Б., Гиря Е.Ю., Грибченко Ю.Н., Желтова М.Н., Тихонов А.Н. Четырехъязычный (русско-англо-франко-немецкий) словарь-справочник по археологии палеолита. -СПб.: Петербург. востоковедение, 2007. - 262 с.

- Геологический словарь: в 2 т. / под ред. К.Н. Паффенгольца. - М.: Недра, 1978. - Т. 2. - 436 c.

- Деревянко А.П., Рыбин Е.П. Древнейшее проявление символической деятельности палеолитического человека на Горном Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2003. - № 3. - С. 27-50.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Волков П.В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2008. - № 2. - С. 13-25.