Технология преодоления нарушений письма у учащихся специальной (коррекционной) школы III вида

Автор: Проглядова Галина Александровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Научный дебют

Статья в выпуске: 4 (26), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена педагогическая технология по преодолению нарушений письма, вызванных смешением букв Брайля, у слепых младших школьников, включающая ряд этапов (предварительный, диагностико-аналитический, коррекционный), приведены результаты реализации данной технологии на базе специальной коррекционной школы III вида.

Педагогическая технология, формирование письма у слепых, предпосылки для овладения письмом по системе брайля, еducational technology

Короткий адрес: https://sciup.org/144153840

IDR: 144153840

Текст научной статьи Технология преодоления нарушений письма у учащихся специальной (коррекционной) школы III вида

The paper presents the educational technology to correct the defect of writing skills caused by mixing the Braille letters in the case of blind junior school children, including a number of stages (preliminary, diagnostic and analytical, correctional), and shows the results of the implementation of this technology on the base of a special school of type III.

И сследования В.З. Денискиной, Н.С. Костю-чек, Л.И. Солнцевой и др. [Волкова, 1982;

Солнцева, 1999] показывают, что слепые младшие школьники, не прошедшие специальной дошкольной подготовки, испытывают значительные трудности при обучении, в том числе и при овладении письмом по рельефно-точечной системе Брайля. Одними из видов таких трудностей являются зеркальное написание букв, замена букв по пространственному расположению, смешение букв, отличающихся одной точкой. Анализ литературы по данной проблеме позволил нам установить, что в настоящий момент отсутствует методически проработанная система педагогической коррекции данного вида нарушения у слепых школьников, что делает эту проблему актуальной для теории и практики коррекционной педагогики.

Нами под научным руководством Л.П. Уфимцевой, доктора психологических наук, профессора, зав. кафедрой коррекционной педагогики КГПУ им. В.П. Астафьева, разработана технология коррекции нарушений письма, вызванных смешением букв Брайля у слепых учащихся, которая включает следующие этапы: предварительный, диагностикоаналитический, коррекционно-развивающий.

Задачей предварительного этапа является вы- явление данных об индивидуальных особенностях ученика. На данном этапе используются такие методы, как изучение медицинской и педагогической документации, беседы с родителями и педагогами. Данные, полученные на предварительном этапе, позволяют простроить стратегию обследования на диагностико-аналитическом этапе, подобрать стимульный материал.

Задачей диагностико-аналитического этапа является исследование речевого развития и основополагающих умений для овладения кодом Брайля. Данный этап включает в себя следующее.

Исследование устной речи и общих неречевых процессов у учащихся 1–2 классов по методике Л.С. Волковой [Волкова, 1982, с. 6]; изучение навыков чтения и письма по системе Брайля у учащихся 2 классов посредством адаптированной нами методики И.Н. Садовниковой [Садовникова, 1997, с. 70].

Диагностика сформированности специфических неречевых функций, являющихся базовыми для овладения письмом по Брайлю посредством предложенной нами методики [Уфимцева, 2009, с. 35]. Данная диагностика проводится только с теми учащимися, у которых, во-первых, была выявлена недостаточная сформированность общих неречевых процессов, а во-вторых, выявляются на- рушения письма по Брайлю в виде «зеркальности», замены букв по пространственному расположению, смешения букв, отличающихся одной точкой.

По результатам проведенной диагностики составляется характеристика речевого развития ребёнка, выявляются дефицитные специфические функции. Учителю 1 класса даются рекомендации по определению дальнейшего пути обучения детей рельефно-точечному шрифту.

Задачами коррекционного этапа являются определение стратегии логопедической работы, осуществление взаимосвязи с другими коррекционными дисциплинами и общеобразовательными предметами.

Стратегия педагогической работы включает два направления: профилактическое (с учащимися 1 класса) и коррекционное (с учащимися 2 классов).

В профилактическом направлении выделяются следующие подэтапы: подготовительный (развитие пространственных представлений, тактильно-осязательных и двигательных навыков); формирующий (формирование образа букв шрифта Брайля по методике Л.И. Солнцевой [Солнце-ва,1999]).

Коррекционное направление включает этапы: пропедевтический (совершенствование пространственных представлений, тактильно-осязательных и двигательных навыков); коррекционноразвивающий (уточнение и закрепление образа букв шрифта Брайля; дифференциация смешиваемых букв; практическое применение полученных навыков).

Если учитывать принцип последовательности, то заключительная диагностика на каждом предшествующем этапе является вводной для последующего этапа. Количество занятий по развитию пространственных представлений и навыков осязания будет зависеть от качества выполнения диагностических заданий, т. е. от уровня сформированности этих навыков. Остановимся подробнее на основных этапах работы коррекционного направления.

I этап – пропедевтический. Данный этап включает два подэтапа.

На подэтапе 1.1 совершенствуются такие навыки ориентировки в пространстве, как: определение пространственного расположения предметов по отношению к ребёнку; определение про- странственных соотношений предметов, находящихся сбоку; определение пространственных соотношений между 2–3 предметами, а затем между их рельефными изображениями; определение правого-левого, верхнего-нижнего направлений в пространстве, пространственных взаимоотношений объектов, последовательности предметного ряда.

На подэтапе 1.2 совершенствуются основные двигательные и тактильно-осязательные навыки: координированная работа обеих рук, использование указательного и других пальцев для нащупывания точек, навыки лёгкого и равномерного нажатия на точки шрифта Брайля, навыки непрерывного движения руки по шеститочиям шрифта слева направо и т. д.

Таким образом, на пропедевтическом этапе осуществляется тесная взаимосвязь с коррекционными курсами «Развитие осязания и мелкой моторики» и «Ориентировка в пространстве».

II этап – коррекционно-развивающий. Данный этап включает три подэтапа.

На подэтапе 2.1 происходят уточнение и закрепление глобального образа – представления изучаемой брайлевской буквы по методике Л.И. Солнцевой [Солнцева, 1999]. Работа над каждой буквой проходит ступенчато:

– совершенствование сенсорной базы для успешного овладения шрифтом Брайля (создание зрительного и тактильного образа буквы с использованием наглядных пособий разного масштаба);

– анализ структуры глобального образа (установление места точек в составе каждой из букв, усвоение их нумерации при письме и чтении; сравнение различных знаков кода Брайля по их общему образу, форме, структурному составу, пространственному положению);

– формирование точного образа букв кода Брайля (по количеству точек, входящих в букву; по правильному расположению точек, образующих специфическую форму каждой буквы; ориентированию в шеститочии).

На подэтапе 2.2 происходят дифференциация смешиваемых букв азбуки Брайля и их закрепление при написании букв, слогов, коротких слов. На этом этапе проводятся работа по совершенствованию осязания для чтения брайлевского шрифта, закрепление точного образа букв. Здесь

m

e

к m

S к

и и и m

к

m к и

w

s к

к

к

важна связь с программным материалом по русскому языку.

На подэтапе 2.3. осуществляется практическое применение полученных навыков. На данном этапе совершенствуются умения воспринимать и представлять каждую изученную букву в двух положениях: при чтении и письме. Реализуется тесная связь данной коррекционной программы с программным содержанием уроков русского языка того класса, в котором обучается ученик. Различение смешиваемых букв проводится в такой последовательности: дифференциация изолированных букв, букв в слогах, словах, в предложениях, тексте, что не противоречит современным требованиям логопедии.

Ниже приведены результаты реализации коррекционного направления логопедической работы. В нашем исследовании принимали участие 8 учащихся 2 классов. Все школьники имели остроту зрения от 0 до 0,04 на лучше видящем глазу с переносимой коррекцией, определяющую их статус «слепой ребенок». Основанием для отбора этих учащихся для коррекционной работы служили результаты проведённой диагностики основополагающих умений для письма по системе Брайля (у учеников был недостаточный и низкий их уровень). Выполнение учащимися каждого диагностического задания, соответствующего этапу коррекционной работы, оценивалось нами по 4-балльной шкале – от 0 (минимальный балл) до 3 баллов (максимальный балл). Суммарное количество баллов, набранных по итогам выполнения заданий каждой серии, позволило распределить детей по уровням сформированности исследованных функций (успешный, достаточный, недостаточный, низкий).

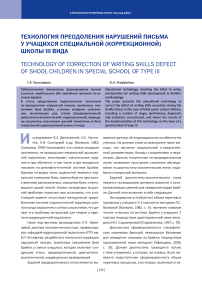

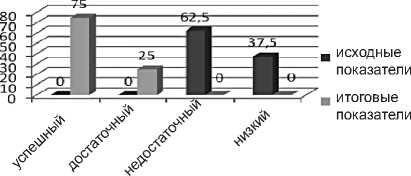

Результаты работы, проведенной на подэтапе 1.1, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Уровневые показатели выполнения заданий на сформированность навыков ориентировки на плоскости (в % от общего количества учащихся)

Из результатов, представленных на рис. 1, видно, что на начало пропедевтического этапа коррекционной работы у всех учащихся, имевших вышеуказанные проблемы при обучении письму по Брайлю, был диагностирован недостаточный уровень сформированности навыков ориентировки на плоскости. Так, 37,5 % учащихся испытывали значительные затруднения при выполнении заданий на нахождение сторон «справа посередине», «слева посередине», а 62,5 % учащихся ещё и смешивали понятия и направления «праволево». После реализации данного подэтапа работы у всех учащихся показатели стали соответствовать успешному уровню, что в дальнейшем, на наш взгляд, будет способствовать более успешному овладению письмом по Брайлю.

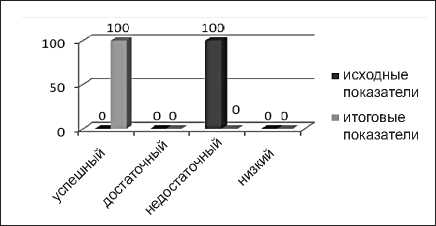

На рис. 2 представлены результаты выполнения заданий на сформированность двигательных и тактильно-осязательных навыков.

с исходные показатели итоговые показатели

Рис. 2. Уровневые показатели выполнения заданий на сформированность двигательных и тактильно-осязательных навыков (в % от общего количества учащихся)

Из результатов, представленных на рис. 2, следует, что в начале реализации подэтапа 1.2 у 75 % учащихся был выявлен низкий уровень сформиро-ванности навыков осязания, сопряжённого движения рук на плоскости, лёгкого касания рельефного шрифта руками. У 25 % учащихся обнаружен недостаточный уровень развития изучаемых показателей, что проявилось в ряде трудностей: распознавании рельефных точек, линий, выполненных на бумаге рельефно-точечным шрифтом; нахождения определённой буквы (искали ее одной рукой, использовали только указательные пальцы для ощупывания точек), обеспечения непрерывного движения руки по брайлевской строке, перехода с одной строки на другую (часто соскальзывали со строки, затруднялись найти следующую).

Как следует из рис. 2, к концу подэтапа 1.2 изучаемые показатели у учащихся заметно улучшились. Так, у 37,5 % был отмечен успешный уровень. Но в то же время большее количество учащихся (62,5 %) были нами отнесены к «достаточному» уровню, что не позволяет говорить о полной сфор-мированности исследуемых навыков, хотя их будет достаточно для обучения письму по Брайлю.

Таким образом, полученные результаты свидетельствует о том, что к концу пропедевтического этапа работы учащиеся имели «успешный» и «достаточный» уровни сформированности навыков осязания и сопряжённого движения рук на плоскости, что в дальнейшем, на наш взгляд, будет способствовать более успешному овладению письмом по Брайлю.

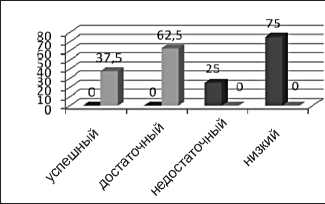

Результаты реализации подэтапов 2.1, 2.2 коррекционного этапа представлены на рис. 3, где отражены итоги работы по уточнению и закреплению образа брайлевской буквы, которые оценивались при помощи следующих заданий: найти определённую букву среди сходных; показать правильно изображённую букву; исправить букву, написанную неправильно.

исходные показатели итоговые показатели

Рис. 3. Уровневые показатели выполнения заданий на уточнение и закрепление образа брайлевских букв (в % от общего количества учащихся)

Как следует из рис. 3, большинство учащихся (87,5 %) вначале показали низкий уровень. Наибольшие трудности отмечались при выполнении заданий, направленных на показ правильно изображённой буквы, на исправление неправильно написанных букв.

В конце подэтапа 2.2 коррекционной работы у 37,5 % учащихся отмечен успешный уровень выполнения заданий, что свидетельствует о сформи-рованности у них образов-представлений брайлевских букв.

Но в то же время большое количество учащихся (62,5 %) были отнесены к «достаточному» уров- ню, что не позволяет говорить о полной сформи-рованности исследуемого навыка. Так как свои ошибки ученики сами замечают и исправляют, то закрепить данный навык можно на следующем подэтапе коррекционно-развивающей работы.

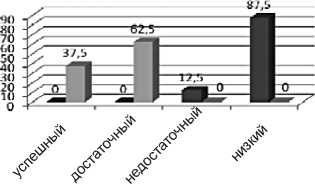

Результаты реализации подэтапа 2.3 представлены на рис. 4, где отражены итоги работы по обучению учащихся практическому применению полученных навыков.

Рис. 4. Уровневые показатели выполнения задания на дифференциацию смешиваемых брайлевских букв (в % от общего количества учащихся)

m

Из результатов, представленных на рис. 4, видно, что большинство учащихся (62,5 %) на начало данного подэтапа коррекционной работы были отнесены к недостаточному уровню, они допускали ошибки на смешение букв рельефно-точечной системы Брайля; не замечали их самостоятельно, но при указании на них исправляли. 37,5 % учащихся были отнесены к низкому уровню, так как допускали ошибки на смешение букв рельефноточечной системы Брайля; не замечали их самостоятельно, при указании на них не исправляли.

К концу подэтапа 2.3 были получены следующие данные. Из результатов, представленных на рис. 4, видно, что 75 % учащихся были отнесены к успешному уровню, так как не допускали специфических ошибок. «Достаточный» уровень был выявлен у 25 % учащихся; у них в диктанте изредка встречались специфические ошибки, вызванные смешением букв рельефно-точечной системы Брайля, но данные ошибки ученики самостоятельно находили и исправляли.

В заключение представим результаты сравнительного количественного анализа специфических ошибок, допущенных учащимися 2-х классов при письме по Брайлю на начало и конец реализации педагогической технологии, которые отражены в таблице.

e

к m

S к

и и и m

к

m к и

w

s к

к

к

Таблица

Количество ошибок, допущенных в письменных работах учащимися 2 классов школы III вида на начало и конец эксперимента

|

Виды ошибок при письме |

Начальный (исходный) уровень (кол-во ошибок/ кол-во чел.) |

Итоговый уровень (кол-во ошибок/ кол-во чел.) |

|

Буквы, сходные по написанию право-лево |

28/ 6 чел. |

3/3 чел. |

|

Буквы, сходные по написанию верх-низ |

21/ 6 чел. |

0 |

|

Буквы, отличающиеся одной точкой |

7/ 4 чел. |

0 |

Анализируя ошибки, допущенные в работах учащихся 2 классов на начало эксперимента, можно выделить следующие часто встречавшиеся замены букв стойкого характера: Е –И, О – Э – у 75 % учащихся, Н – Я, У – Х, М – У – у 62,5 % учащихся, Ч – Ъ, Н – Ы – у 50 % учащихся, Т – Ю, В – Р, М – Ф – у 37,5 % учащихся, Д – Ф, Ж – Х, З – Ы, С – Ш, Ъ – Ь – у 12,5 % учащихся. Наименьшее количество ошибок было допущено учащимися при письме букв, отличающихся одной точкой (7 ошибок), в основном это следующие пары букв: К–Л, М–П, М–Н.

После опытного обучения письменные работы у данных учащихся стали успешнее. Они не допустили ошибок при написании букв, отличающихся одной точкой; букв, сходных по написанию верх-низ; но остались трудности при написании букв е – и, что наблюдалось в 3-х работах. На наш взгляд, это связано как с большим сходством расположения точек этих букв в брайлевской клетке, так и с трудностями анализа слов с этими буквами, т. е. в выборе написания безударного гласного.

Таким образом, реализация разработанной нами технологии педагогической коррекции нарушений письма, вызванных смешением букв системы Брайля, у слепых младших школьников показала ее достаточную эффективность.