Технология процесса развития военно-прикладной физической готовности у курсантов военно-инженерного вуза

Автор: Садиев Н.Н.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физическое воспитание детей и учащейся молодежи

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Введение компетентностно-го подхода серьезно затронуло все компоненты процесса обучения в военных вузах по дисциплине «Физическая культура» и потребовало существенного пересмотра не только цели, результатов и содержания образования, методов обучения, но и традиционных вузовских контрольно-оценочных систем. в работе рассмотрены итоги проведенного исследования по внедрению технологии процесса развития военно-прикладной физической готовности к профессиональной деятельности у курсантов военно-инженерного вуза. Основной целью исследования являлось раскрыть педагогические условия,обеспечивающие эффективность развития военно-прикладной физической готовности курсантов военного вуза. Цель и содержание данного процесса предусматривают направленность на интеллектуальное, социальное и профессиональное развитие курсанта. Для осуществления намеченной нами цели была необходима теоретическая и практическая подготовка курсантов с позиции физической готовности к будущей профессиональной деятельности. В работе использовались следующие методы: анализ методов исследования в области педагогики, физического воспитания, психофизиологии; контент-анализ данных научно-методической литературы; опрос; анкетирование; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; методы экспресс-оценки уровня физического развития (функциональные пробы); групповой экспертной оценки (ГЭО), педагогический эксперимент; методы математической статистики. в работе представлена модель технологии и экспериментально подтверждена ее высокая эффективность.

Технология, образовательный процесс, военно-прикладная физическая готовность, моделирование, курсанты военно-инженерного вуза, рейтинговая технология

Короткий адрес: https://sciup.org/14263915

IDR: 14263915 | УДК: 796.07+378.1-057.36

Текст научной статьи Технология процесса развития военно-прикладной физической готовности у курсантов военно-инженерного вуза

Введение. Одна из основных целей системы высшего образования состоит в том, чтобы подготавливать специалистов, способных не только приспосабливаться к происходящим общественным переменам, но и готовых к плодотворному созидательному участию в общественной жизни. Тем самым меняются роль и место образования в обществе, его общественный смысл, характер, цели и задачи, содержание и технологии, отношение участников образовательного процесса, переосмысливается само понятие «образование» [1, 3, 4, 5].

Современная система высшего профессионального образования ставит перед специалистами в сфере физической культуры актуальные задачи, направленные на воспитание осознанной потребности учащейся молодежи реализации в различных направлениях физической культуры и спорта. Рассмотрение решения этих задач с позиции педагогики предполагает, что их реализация возможна с помощью адекватных им технологий, целостность которых обеспечивает взаимосвязь разработки и применения трех ее основных составляющих: информационной, инструментальной и социальной.

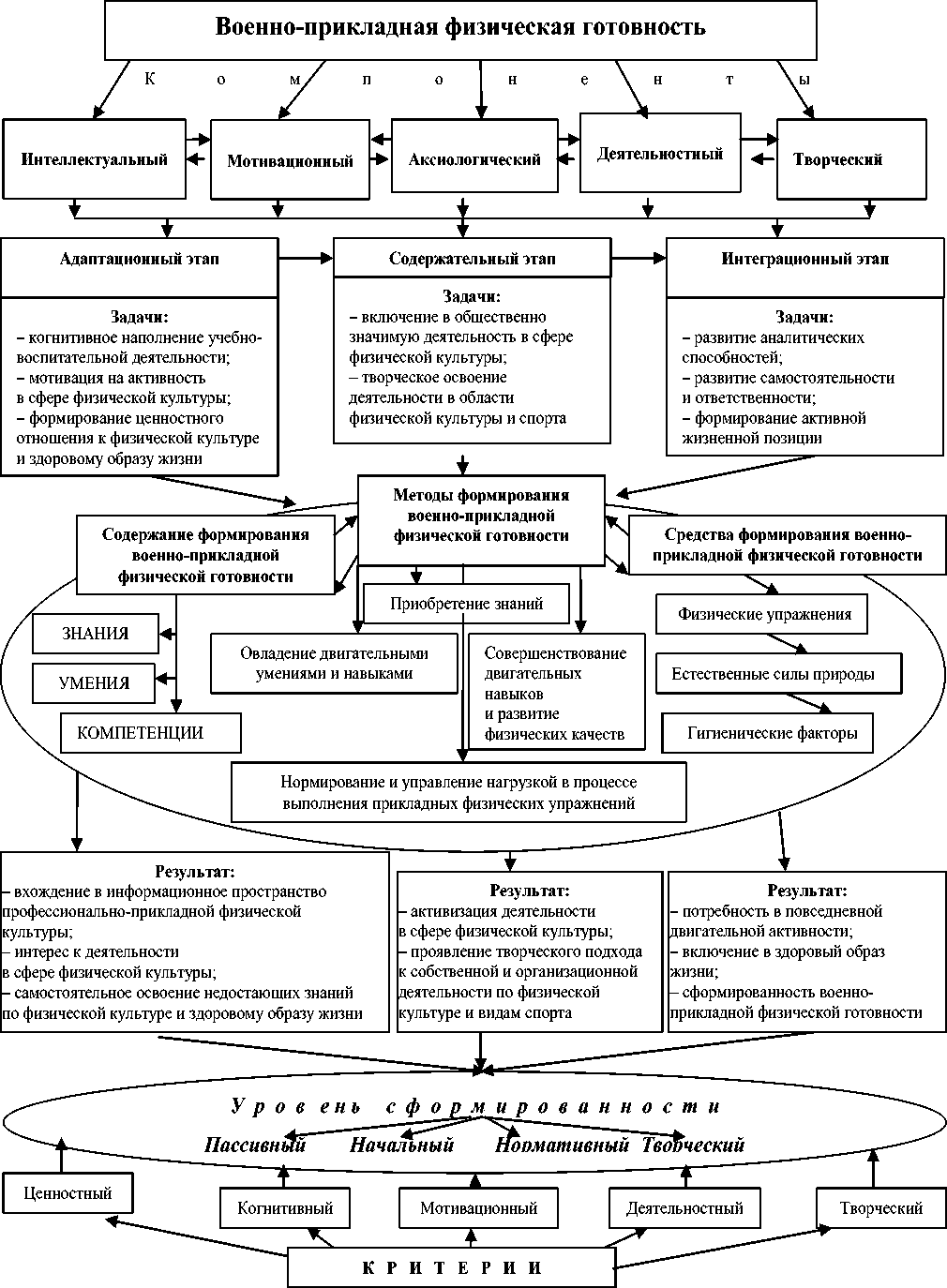

Проведенный анализ литературных и научных источников дал нам возможность выделить следующие значимые компоненты военно-прикладной физической готовности (далее – физическая готовность) курсанта военно-инженерного вуза: интеллектуальный, аксиологический, мотивационный, деятельностный, творческий. Сутью системной взаимосвязи компонентов физической готовности курсантов является целевая связь, определяемая потребностью курсантов в развитии способности к перестройке себя, самоопределению личных сущностных сил в социальноприемлемых направлениях [2].

Таким образом, анализ современного состояния развития физической готовности курсантов в образовательном процессе военно-инженерного вуза позволяет утверждать, что в настоящее время отчетливо выделяются противоречия на методологическом, тео- ретическом и прикладном уровне.

Гипотеза исследования состоит в предположении, что физическая культура курсантов с использованием специализированных учебно-тренировочных комплексов, направленных на формирование военноприкладной физической готовности и физических качеств, которые необходимы для выполнения боевых задач, повышение функциональных возможностей организма, поддержание высокой степени психологической готовности к действиям в боевой обстановке, позволит значительно повысить эффективность боевой подготовки курсантов военно-инженерных вузов. При этом качество выполнения программы по физической культуре с использованием специализированных учебно-тренировочных комплексов будет зависеть от методических условий, необходимых для ее практической реализации, в том числе в условиях оптимизации системы контроля и оценки учебных достижений курсантов военного вуза по физической культуре.

Методы и организация исследования. Для теоретического обоснования, получения экспериментальных данных, достижения поставленной цели, решения задач и доказательства выдвинутой гипотезы исследования были использованы следующие методы: анализ методов исследования в области педагогики, физического воспитания, психофизиологии; контент-анализ данных научно-методической литературы; опрос; анкетирование; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; методы экспресс-оценки уровня физического развития (функциональные пробы); групповой экспертной оценки (ГЭО), педагогический эксперимент; методы математической статистики.

В исследовании приняли участие 219 курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (военный институт) им. А. И. Прошлякова.

Результаты исследования и их обсуждение. Компетентостный подход при оценке уровня знаний курсантов как неотъемлемая часть технологии развития военно-прикладной физической подготовки. Для того чтобы сделать процесс обучения управляемым, несмотря на присутствие в составе педагогической технологии необходимых с позиции оптимальности решаемых педагогических задач, методик и форм организации обучения, современных средств представления учебной информации, необходимо, чтобы была налажена система контроля за его ходом и своевременная проверка и оценка знаний, умений курсанта, то есть система обратной связи.

Существующая система оценивания во многом опирается на итоговый контроль знаний в конце заданного срока обучения. Но такой контроль ничего не дает с точки зрения управления процессом. Курсант практически не имеет возможности восполнить неусвоенные знания: любые меры по коррекции процесса обучения в этом случае уже практически не действуют (он свое обучение по данной дисциплине уже закончил).

С другой стороны, меры по коррекции управляемого процесса обучения на будущее, принимаемые на основе оценок конечного результата обучения предыдущего потока, могут также оказаться неэффективными, поскольку новый поток курсантов может иметь существенные отличия от предыдущего.

Из этого следует вывод о необходимости проведения регулярного контроля и оценки приобретаемых знаний и умений во время их получения. Без мониторинга контроля и оценки разногласие между предполагаемым (предусмотренным учебным планом) и истинным состоянием самостоятельной работы усиливается. Это особенно прослеживается в начале обучения в военном вузе, что говорит не о вине курсанта, а о его низкой способности к самоорганизации.

Здесь появляется проблема оптимального избрания числа и положения контрольных точек оценивания. Возможно, «уровень» подобного внесения исправлений должен уменьшаться в период обучения курсанта, в противном случае у него не сформируется умение обучаться самостоятельно.

В свою очередь с ростом сложности учебного материала по физической культуре и повышением требований к его содержанию должен модифицироваться непосредственно и мониторинг (виды контрольно-оценочных средств, учебная успешность).

Интегральное оценивание курсанта только в некоторых ограниченных точках области возможностей не способствует объективности контроля и оценки. Учет динамики развития области возможностей конкретного курсанта в течение семестра повышает справедливость оценки [6].

Все это говорит о предпочтительности рейтинговых систем контроля и оценки в сравнении с традиционной системой оценки в конце семестра. Рейтинговая оценка обязательно должна учитывать самостоятельную работу курсанта и стимулировать эту работу, создавать у курсанта мотивацию к самостоятельной работе.

На основании теории педагогических систем все субъекты образования, а также среда и средства обучения относятся к неотъемлемым составляющим рейтинговой квалиметрической системы контроля и оценки. Мониторинг контроля и оценки процесса обучения курсантов военно-инженерного вуза в сфере физической культуры является составной частью общего педагогического мониторинга, который позволяет выполнять наблюдения не только за состоянием уровня сформированности физической готовности курсантов, но и за уровнем физического состояния, что дает возможность принимать необходимые управленческие решения и составлять достоверные прогнозы в ходе обучения [6].

Используемый нами при контроле и оценке уровня обученности курсантов в сфере физической культуры квалиметрический подход значительно повышает объективность получаемой информации, что приводит к повышению эффективности педагогического процесса.

Данный метод нами был также использован при педагогическом контроле и оценке уровня сформи- рованности физической готовности курсантов по дисциплине «Физическая культура», а именно при расчете системы рейтинговых критериев и пересчетных шкал.

Помимо разработки оценочных средств, чрезвычайно важной является проблема интерпретации результатов контроля, т. е. определение уровня сформи-рованности компетенций.

Компетенции характеризуются наличием в своем описании основ необходимых качеств и свойств, которые отвечают общественно сформировавшемуся представлению об уровне образованности, профессионализме и квалификации выпускника вуза. Процесс обучения в военно-инженерном вузе необходимо направлять на вырабатывание у курсантов способности рассматривать и формулировать проблему, оценивать обстоятельства, выделять значимое, проводить оценку достоверности данных, находить пути решения на основании общепринятых показателей, направленных на развитие общеинтеллектуальных качеств, уметь использовать литературные источники, четко излагать свои мысли. Обладание курсантом этим минимальным пакетом качеств и способностей предопределяет конечные цели обучения (формирование компетенций).

Образовательная профессиональная программа подготовки курсантов военно-инженерного вуза предполагает формирование в числе ведущих ключевых компетенций способности владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовности к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9) и способности к работе в многонациональном коллективе, в том числе развитие способности к деятельности в качестве руководителя подразделения, а также вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3).

С учетом выше изложенного можно сформулировать частные компетенции в области формирования физической готовности курсантов военноинженерного вуза:

– полное понимание и убежденность курсантов в практической необходимости применения средств и методов физической культуры в предстоящей служебно-боевой деятельности;

– включение познавательных интересов в области культуры в общую направленность личности, в систему жизненных ценностей и планов;

– высокая степень физического развития и подготовленности курсантов, соответствующая возрастному эталону, индивидуальным особенностям;

– оптимизация затрат времени, уровня достижений и динамики деятельности в области физической культуры;

– физическое самообразование и физическое самосовершенствование приобрели системность и творческую основу.

Процесс их создания является сложным, длитель-

Рисунок. Модель технологии развития военно-прикладной физической готовности курсантов в военно-инженерном вузе

ным, итерационным и ресурсоемким. Он потребует значительных усилий специально подготовленных разработчиков заданий, преподавателей, специалистов в области оценки качества образования, методистов, психологов, экспертов, в том числе представителей академических и профессиональных сообществ и других специалистов. Однако, несмотря на сложность реализации, компетентностный подход к оцениванию итогов обучения на сегодняшний день не имеет альтернативы.

Модель технологии развития военно-прикладной физической готовности курсантов в военноинженерном вузе.

В контексте развития физической готовности курсанта разрабатываемую технологию мы рассматривали как функциональную систему, объединенную в единое целое подчинения к учебно-познавательной и практической деятельности курсантов, как определенную совокупность элементов, позволяющих достигать, прогнозировать и диагностировать итоги обучения в условиях неопределенности образовательного процесса.

Тем самым, целью при разработке технологии являлось раскрыть педагогические условия развития военно-прикладной физической готовности курсантов военно-инженерного вуза.

Цель и содержание данного процесса предусматривают направленность на интеллектуальное, социальное и профессиональное развитие курсанта. Для осуществления намеченной нами цели была необходима теоретическая и практическая подготовка курсантов с позиции физической готовности к будущей профессиональной деятельности.

Проведенный контент-анализ данных научно-методической литературы и опытноэкспериментальной работы показал, что технология процесса развития физической готовности курсантов – это средство, направленное как на результативное развитие физической культуры, так и на боевую подготовку курсантов – как будущих офицеров. В современных условиях жизни требуется новая технология процесса развития физической культуры курсантов, которая должна эффективно развивать культуру физическую, в том числе и при помощи специальной профессионально-прикладной физической культуры.

Разработанная нами модель технологии процесса развития физической готовности курсантов представ- лена на рисунке. В данной технологии процесс развития физической готовности курсанта включает три этапа: адаптационный, содержательный, интеграционный.

Каждый этап процесса развития представлен массовыми, групповыми и индивидуальными формами деятельности, это существенно, так как в процессе деятельности необходимо развивать как умение работать в коллективе, так и индивидуальную технологию деятельности в сфере физической культуры каждого курсанта.

Содержание этапов было обращено на развитие ее компонентов (мотивационного, аксиологического, интеллектуального, деятельностного, творческого) как ее структуры.

В этой связи с компонентами были определены основные критерии: когнитивный, ценностный, мотивационный, деятельностный, творческий.

Проявления (показателей) ее развития позволили определить уровень: пассивный, начальный, нормативный, творческий. Для подтверждения эффективности предложенной модели нами был проведен эксперимент по практическому применению разработанной технологии.

Экспериментальная проверка эффективности разработанной модели. По итогам предварительного эксперимента были сформированы контрольная (110 человек) и экспериментальная (109 человек) группы из курсантов, уровень физической культуры которых статистически значимо не различался (Р>0,05). Так же необходимо отметить, что основной эксперимент проходил в естественных условиях, то есть в условиях действительного образовательного процесса обучения курсантов по направлению подготовки 190110 «Транспортные средства специального назначения» Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (военный институт) имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

При сопоставлении итогов эксперимента по формированию физической готовности у курсантов, оценивание которой проводилось по уровню сформировано-сти с позиции личной значимости, в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах наблюдаются отличия уже на адаптивном этапе (таблица).

Для обработки первичных материалов обследования курсантов использовался пакет программ «Стати-

Таблица

Показатели развития военно-прикладной физической готовности курсантов, %

|

Уровень |

В начале эксперимента |

В конце эксперимента |

|||||

|

адаптивный этап |

содержательный этап |

интеграционный этап |

|||||

|

КГ (n=110) |

ЭГ (n=109) |

КГ (n=110) |

ЭГ (n=109) |

КГ (n=110) |

ЭГ (n=109) |

||

|

Низкий |

46,03±0,4 |

41,67±0,4 |

32,77±0,3 |

45,83±0,42 |

16,81±0,2 |

48,33±0,3 |

8,4±0,1 |

|

Средний |

37,65±0,36 |

41,73±0,5 |

36,98±0,6 |

38,34±0,4 |

36,13±0,54 |

36,67± |

31,94± |

|

Высокий |

16,32±0,22 |

16,6±0,2 |

30,25±0,3 |

15,83±0,25 |

47,06±0,4 |

15,0±0,3 |

59,66±0,6 |

стик PL» в версии 5.0, что позволяло получать средние значения (М), ошибку средней арифметической (m), среднеквадратическое отклонение (s) и коэффициент вариации (V%). Для доказательства положительного влияния занятий специальной физической подготовкой на состояние военно-прикладной физической готовности применялся t-критерий Стьюдента для равных выборок. Анализ проводился на основе сравнения достижений курсантов по каждому контрольному показателю в отдельности, а также по сумме пунктов, набранных во всех измерениях. О достоверности различий между результатами первичного и заключительного обследования курсантов судили по t-критерию Стьюдента при р < 0,05.

Так, фактически у 60 % курсантов в процессе эксперимента (59,66 %) был зафиксирован высокий уровень сформированности физической готовности курсантов, в отличие от контрольной группы, где таких курсантов достоверно меньше (15 %; Р<0,05).

Все изложенное подтверждает эффективность разработанной технологии процесса развития физической готовности курсантов и программы обучения с использованием элементов профессионально-прикладной физической культуры.

Выводы. Анализ научных источников, выявленных тенденций, полученные результаты опытноэкспериментальной работы по повышению эффективности процесса развития военно-прикладной физической готовности у курсантов в ходе занятий физической культурой позволяют сделать ряд теоретических выводов.

Профессиональная физическая готовность выпускника военного вуза представляет собой интегративное свойство личности, характеризующее ее стремление и способность реализовать свой потенциал физической готовности для эффективного выполнения служебнобоевых задач.

Теоретический анализ процесса формирования военно-прикладной физической готовности у курсантов в ходе занятий физической культурой позволил сформулировать его сущность, представляющую собой целостный процесс, который реализуется путем практико-ориентированного моделирования, осно- ванный на эффективном использовании дидактических инноваций.

В статье рассмотрены основные направления данного процесса, представляющие собой наличие целей и задач, форм, методов и средств его реализации и результатов.

Важным этапом в представленном исследовании стала опытно-экспериментальная работа, направленная на выявление, проверку и использование нового содержания, способов и приемов организации, методики и успешное решение задач по развитию военноприкладной физической готовности у курсантов.

Разработанные и апробированные в ходе эксперимента критерии оказались достаточно надежными и удобными в применении и позволили определить уровень готовности курсантов на соответствующих этапах обучения, а также вносить необходимые коррективы в процесс формирования военно-прикладной физической готовности. Основным итогом проведенного эксперимента стала практико-ориентированная модель реализации процесса формирования военноприкладной физической готовности у курсантов в ходе занятий физической культурой.

Список литературы Технология процесса развития военно-прикладной физической готовности у курсантов военно-инженерного вуза

- Бабанский, Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований/Ю. К. Бабанский. -М.: Педагогика, 1982. -192 с.

- Буздов, А. Ю. Технология формирования физической культуры личности курсантов военного вуза (на примере рукопашного боя): автореф. дис.. д-ра пед. наук/А. Ю. Буздов. -Майкоп, 2009. -25 с.

- Давыдов, В. В. Виды обобщения в обучении: логико-психологические проблемы построения учебных предметов/В. В. Давыдов. -М.: Педагогическое общество России, 2000. -480 с.

- Загвязинский, В. И. Методология и методика дидактического исследования/В. И. Загвязинский. -М.: Педагогика, 1982. -159 с.

- Краевский, В. В. Проблемы научного обоснования обучения/В. В. Краевский. -М.: Педагогика, 1977. -243 с.

- Наговицын, С. Г. Система формирования компетенций в сфере физической культуры у студентов в процессе обучения вузе: дис.. д-ра пед. наук/С. Г. Наговицын. -Набережные Челны, 2013. -386 с.