Технология продуктов переработки дикорастущего сырья

Автор: Струпан Е.А., Колодязная В.С., Струпан О.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология переработки

Статья в выпуске: 7, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена технология переработки и получения порошков и муки дикорастущего сырья, произрастающего на территории Красноярского края.

Лопух большой, одуванчик лекарственный, кровохлебка лекарственная, тысячелистник обыкновенный, технологический процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/14082525

IDR: 14082525 | УДК: 664.0

Текст научной статьи Технология продуктов переработки дикорастущего сырья

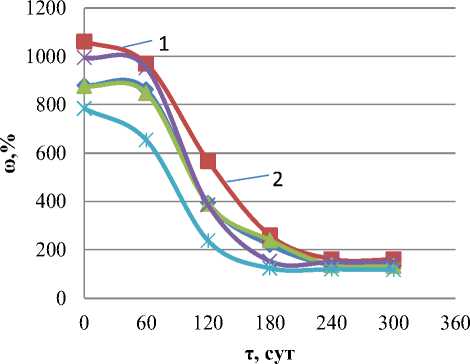

Технология порошков. Порошки получали из высушенных корней лопуха большого (ЛБ), одуванчика лекарственного (ОЛ), корней и корневищ кровохлебки лекарственной (КЛ), надземной части тысячелистника обыкновенного (ТО) и лопуха большого (ЛБ). Свежесобранное сырье сортировали по качеству на инспекционном столе, освобождали от посторонних примесей, затем промывали холодной проточной водой при температуре (15±1)оС, корни и корневища чистили, нарезали на кружочки или пластины толщиной от 2 до 6 мм, листья и соцветия – на пластины длиной и шириной от 3 до 6 мм, сушили, а затем измельчали. Основным технологическим процессом получения порошков является сушка, поэтому при обосновании способов и параметров этого процесса учитывали не только интенсивность испарения влаги, но и необходимость максимального сохранения биологически активных веществ, содержащихся в свежем сырье [1, 2]. По данным многих исследователей [3,4], наиболее эффективным и щадящим является способ сушки растительного сырья инфракрасными лучами различной длины волны. Исходя из известных закономерностей изменения зависимости проникающей способности сырья от длины волны, для сушки использовали коротковолновые лучи длиной волны λ=1,8÷2,0 мкм. Дикорастущее сырье сушили в ИК-установке «Феруза-2», в которой изменяли мощность теплового потока от 600÷1000 Вт. Корни и корневища сушили при температуре 50÷55 оС, листья и соцветия – при 35÷40оС. Для интенсификации сушки подбирали размер частиц такой, чтобы лучи проникали в материал на возможно большую глубину, что зависит как от пропускающей способности высушиваемого сырья, так и от длины ИК-лучей, чем меньше длина волны, тем больше проникающая способность лучей. При сушке сырья учитывали, что при малой проницаемости частиц может произойти быстрое высушивание поверхностного слоя, возникнут значительные градиенты температур Δt и влажности ΔW внутри частиц сырья, приводящие к растрескиванию корней и, как следствие, к ухудшению качества порошков. При выборе размера частиц и толщины слоя учитывали также, что с понижением влажности высушиваемых образцов и уменьшением толщины слоя проницаемость сырья увеличивается. В свежем сырье и в процессе сушки определяли влажность исследуемого сырья, с учетом которой рассчитывали влагосодержание ω по формуле

w

“= к 100'

где

W – влажность образцов, %;

М с – содержание абсолютно сухого вещества, %.

Количество испаренной влаги W и в процессе сушки определяли по формуле

W 1 - w2 100 - w2

^и = M^

где М 1 – масса материала до сушки;

W 1 – влажность материала до сушки, %;

W 2 – влажность материала в момент времени τ в процессе сушки,%.

В связи с тем, что содержание абсолютно сухого вещества в процессе сушки остается постоянным, а влажность изменяется, изучаемым параметром является влагосодержание. Пересчет влагосодержания на влажность производили по формуле

100 -ш

100 + ш ■

мм

мм

мм

Влажностные характеристики свежего дикорастущего сырья, %

Таблица 1

|

Наименование сырья |

W |

М с |

ω |

|

|

Корни |

ЛБ |

89,90 ± 0,18 |

10,20 ± 0,09 |

880 |

|

ОЛ |

91,40 ± 0,16 |

8,60 ± 0,07 |

1062 |

|

|

Корни с корневищами |

КЛ |

89,77 ± 0,18 |

10,23 ± 0,08 |

877 |

|

Надземная часть |

ЛБ |

88,7 ± 0,15 |

11,3 ± 0,07 |

784 |

|

ТО |

90,86 ± 0,17 |

9,14 ± 0,07 |

994 |

|

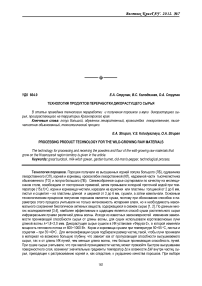

На рисунке 1 приведены кривые сушки исследуемого сырья.

Рис. 1. Кинетические кривые сушки кружочков корней ЛБ, различной толщины

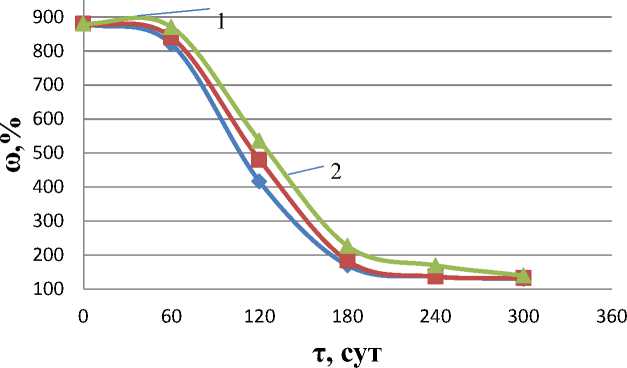

По кривым сушки в периоде постоянной скорости определена максимальная скорость процесса ( V max , % мин-1) корней ЛБ, нарезанных на кружочки толщиной (δ, мм) 2,4 и 6 мм (см. рис.1), а также кружочков корней (δ=2 мм) ЛБ, ОЛ, КЛ и надземной части ТО, нарезанной на пластины размером 3–5 мм (рис. 2). Значение V max в периоде постоянной скорости сушки определяли из выражения V max ,=tgά = (d ω / d τ) max , где τ – отрезок на оси абцисс, отсекаемый прямой при ее продолжении до пересечения с осью абсцисс. Как следует из рисункa 1, скорость сушки зависит от толщины сырья. Для кружочков корней ЛБ толщиной 2,4 и 6 мм V max составляет 5,3; 4,8 и 3,9 % мин-1 соответственно. На основании экспериментальных данных для сушки корней выбрано значение δ =2 мм. Из рисунка 2 видно, что скорость сушки зависит от вида сырья. Так, при сушке корней ЛБ, ОЛ, КЛ и надземной части ТО и ЛБ значения V max составляют 5,3; 4,6; 5,0; 8,1; 5,6 соответственно.

—■- Корни ОЛ

-*- Корни с корневищами

КЛ

Надземная часть ТО

Надземная часть ЛБ

Рис. 2. Кинетические кривые сушки дикорастущего сырья

На данных кривых можно выделить следующие участки: участок 1, характеризующийся периодом подогрева сырья и незначительным изменением влагосодержания. Затем наблюдается период постоянной скорости сушки – 2, отличающийся постоянными скоростью уменьшения влагосодержания и температурой образцов, равной температуре мокрого термометра сушильного агента. В этот период интенсивность процесса сушки определяется только параметрами сушильного агента и не зависит от влагосодержания высушиваемого материала и его физико-химических свойств. Период постоянной скорости сушки продолжается до тех пор, пока не наступит критическое влагосодержание ωк. Значение ωк является границей между периодом постоянной и падающей скоростями сушки. Для корней ЛБ, ОЛ, КЛ и надземной части ТО и ЛБ ωк (%) равно 385, 374, 368, 270, 294 соответственно. В периоде падающей скорости сушки скорость этого процесса уменьшается по мере снижения влагосодержания высушиваемого сырья. Температура сырья увеличивается и приближается к концу периода к температуре воздуха. Процесс сушки сырья продолжается до достижения равновесного влагосодержания (см. рис.1 и 2) и в дальнейшем удаление влаги прекращается. Исследуемое сырье сушили до постоянной влажности не более 14%. Различие кривых сушки для исследуемого сырья, очевидно, связано с содержанием в нем влаги и формами ее связи с компонентами высушиваемых образцов. По П.А. Ребендеру, формы связи классифицируются на основе энергии, затраченной на нарушение связи воды со скелетом твердого тела при сушке материала. Очевидно, что в период постоянной скорости сушки удаляется капиллярно- и осмотически-связанная вода, в период падающей скорости сушки удаляется частично адсорбционно-связанная вода и не испаряется химически связанная вода. Как следует из рисунка 2, продолжительность сушки составила для корней ЛБ – 210 мин; ОЛ – 240 мин, корней и корневищ КЛ – 220 мин, листьев и соцветий ТО – 150 мин. Такое различие во времени сушки можно объяснить химическим составом сырья, отличающимся содержанием высокомолекулярных соединений, в основном, углеводов: крахмала, инулина, клетчатки, обладающих различной влагоудерживающей способностью. В процессе исследования влияния мощности теплового потока, изменяемого в пределах от 700 до 1000 Вт, на скорость сушки и органолептические показатели качества высушенного сырья установлено, что при мощности более 900 Вт происходит потемнение паренхимных тканей корней, а при мощности меньше 700 Вт отмечается очень низкая скорость ИК-сушки. Для частиц толщиной 2–4 мм рекомендуется тепловой поток мощностью 700–900 Вт. Таким образом, для интенсификации процесса сушки рекомендуется коротковолновое инфра- красное излучение длиной волны 1,8–2 мкм, мощностью теплового потока 700–900 Вт, размер кружочков или пластин корней толщиной 2–3 мм, температура 50–55оС – для корней и 35–40оС – для надземной части ТО и ЛБ. Высушенные корни и корневища измельчали до порошкообразного состояния на вальцовой мельнице. Порошки представляют собой однородную сыпучую массу, отличающуюся по вкусу, запаху и цвету и незначительно по плотности. Физическая плотность порошков ЛБ, ОЛ, КЛ, ТО составляет (кг/м3) 0,563; 0,0,568; 0,530; 0,500 соответственно. Порошки из надземной части ТО имели светло-зеленый цвет, а из корней и корневищ ЛБ, ОЛ, КЛ – серый цвет с запахом, свойственным данным растениям. По результатам определения гранулометрического состава порошков установлено, что основная фракция (96 %) состояла из частиц размером от 60 до 180 мкм. Эта фракция вторично измельчалась до получения размера частиц менее 60 мкм в виде тонкоизмельченного порошка (муки). Полученные тонкоизмельченные порошки (мука) в дальнейшем использовались в технологии мучных изделий (патент № 2355171). В порошках, полученных из корней ЛБ и ОЛ, содержится до 42,5 % инулина, который, как известно, рекомендуется для больных сахарным диабетом и может использоваться как заменитель сахара при производстве мучных изделий, заменителя жира при изготовлении отделочных полуфабрикатов, а также в качестве пищевых волокон и пребиотика. В связи с этим из корней этих растений выделяли чистый инулин по модифицированному автором методу. Инулин экстрагировали водой при температуре 70÷80 оС до полного извлечения. В полученном экстракте инулин осаждали 96% этиловым спиртом при температуре минус 14оС, затем его подвергали повторной перекристаллизации, сушили, получали порошок, который использовали в технологии отделочных полуфабрикатов и мучных изделий в качестве заменителя сахара (патенты № 2351166 и № 2360927). Опытную партию мелкоизмельченных порошков из исследуемого сырья хранили в герметичных полимерных упаковках по 3–5 кг при температуре (20±5) 0С и относительной влажности воздуха (70±5) %. В процессе хранения порошков определяли внешний вид, запах, цвет, консистенцию по пятибалльной шкале. В течение 18 месяцев хранения органолептические показатели качества порошков оценивались дегустационной комиссией на 5 баллов. Влажность порошков в процессе хранения в течение 24 месяцев не изменилась и составила 13,6 ± 0,3%. По результатам органолептических, физико-химических и микробиологических показателей срок годности порошков при данных условиях составляет 18 месяцев.

Рис. 3. Технологическая схема производства порошков и инулина из дикорастущего сырья

На основании проведенных исследований разработаны, согласованы и утверждены технические условия и технологические инструкции на порошки: корней ЛБ (ТУ и ТИ 9116 -171-02067852-2009), ОЛ (ТУ и ТИ 9116 -172-02067852-2009), КЛ (ТУ и ТИ 9116 -173-02067852-2009), ТО (ТУ и ТИ 9116 -174-02067852-2009).